利率市场化下的存款保险制度费率的厘定

2018-07-07首都经济贸易大学

赵 鑫 首都经济贸易大学

一、引言

(一)研究背景

存款保险制度是一种金融保障制度,是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构,各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费,建立存款保险准备金,当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时,存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款,从而保护存款人利益,维护银行信用,稳定金融秩序的一种制度。我国于2015年5月1日正式推行存款保险制度。

初期我国实行的是单一费率。如今,我国的存款保险费率实行基准费率与风险差别费率相结合的制度。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整,报国务院批准后执行。并且,综合考虑了国际经验、金融机构承受能力和风险处置需要等因素,我国存款保险起步时的费率水平大概在万分之一到万分之二,远低于绝大多数国家的起步水平及现行水平。

随着利率市场化的推进和存款保险制度的确定,我国商业银行外部的经营环境也发生着巨大的变化。利率市场化中,商业银行拥有更大的存贷款利率的自主定价权,面临着倒闭破产的风险。当银行面临倒闭或者破产的危机时,存款保险制度将及时支付储户存款的损失,确保储户利益。因而,利率市场化为存款保险制度提供了可能性,存款保险制度也在一定程度上加速了利率市场化的进程。如今,利率市场化基本完成,存款保险制度也步入正轨,而存款保险制度的费率却没有与时俱进。

(二)文献综述

存款保险制度费率厘定的核心便是估计银行资产价值的风险。直至今日,存款保险制度费率的定价方法分为两类:期权定价模型和预期损失定价模型。期权定价模型以期权定价理论为基础,预期损失定价模型以风险管理理论为基础。关于存款保险制度费率的厘定多是基于这两种最根本的理论模型进行扩展,并加入一些新的变量使模型更加符合实际情况。

1.国外相关研究

Merton(1977)将欧式期权的价格公式应用到了存款保险的定价研究中,自此开创了期权理论在存款保险定价中应用的先河。存款保险期权定价模型的经典代表有Merton模型、Marcus and Shaked模型和Ronn and Verma模型等。其中,Merton模型将期权理论的卖权定价公式应用到了存款保险的费率评估中,成立了存款保险费率的计算公式;Marcus and Shaked的模型考虑了股利发放率,发现银行加入存款保险对于资产价值的影响,而且解决了银行资产价值和银行资产报酬率的标准差的估计问题;Ronn and Verma模型则将负债分为被保存款与其他负债,并且加入监管宽容系数。

上述的期权定价模型只可适用于在股票交易所上市的银行,非上市金融机构无法适用。因此,预期损失定价法应运而生。该方法可根据各国具体情况加以修正,有一定的实际意义,本文也将选择该模型进行实证分析。预期损失定价公式为:预期损失=预期违约概率×风险暴露×违约损失率。预期损失定价有利于制定差别费率,该模型的核心是以银行贷款在一定概率下的预期损失作为厘定存款保险费率的基础。首先估计被保险银行的破产概率,然后估算破产时储户的损失,最后再计算出储户遭受损失的概率均值。

后续发展的主要代表模型有信用风险模型和最新信用风险定价模型。其中,信用风险模型以风险管理理论为基础,度量预期违约概率。在收集银行信用评级的数据后,根据专业评级公司的历史数据,测算商业银行的违约概率。最新信用风险定价模型采用信用等级变化方法预测预期违约概率,最主要的分析工具有信用计量模型和KMV模型。

2.国内相关研究

在学术研究领域,我国对存款保险定价的研究大多是对国外经验的介绍和比较分析。魏志宏(2004)对我国的四大国有商业银行和九家上市商业银行进行了存款保险费率测算。在总结海南发展银行清算经验的基础之上,通过比较分析基于市场指标的期权定价模型和基于会计核算价值的预期损失定价模型,进行费率定价。

监管宽容是存款保险定价时不可忽略的重要制度因素,故许多学者针对此问题进行了探究。张金宝和任若恩(2006)构建了加入监管宽容的存款保险价格偏微分方程边界条件的模型,证明适当的监管宽容能够降低存款保险费率。

除此之外,有学者借鉴了国外“市场对照法”的方法,尝试将其作为我国非上市银行的费率计算手段,朱波、黄曼(2008)着重针对我国的非上市银行的存款保险费率测算进行了研究,选取当时未上市的光大银行为研究对象并测算存款保险费率。

也有学者考虑了亲周期性问题。李钢、赵武、曾勇(2010)构建去周期因素影响的存款保险费率厘定模型,并利用更新方程理论和Laplace变换求解方程。

陈学民(2011)回顾了存款保险的期权定价模型和预期损失定价模型,并分析了我国银行业的现状。建议采用一种简化的差别费率模式,并基于预期损失模型制定了每一层级的费率。

姜兴坤、孙健、宋玉(2013)考虑了所得税因素对投保银行的费率影响,以10家上市银行为研究对象计算了费率,发现引入所得税后的费率明显减低,税盾效应明显。

刘利红、陈羲、李良元(2015)在微观审慎与宏观审慎相结合的基础上,展开风险差别存款保险费率实证研究,创新性地对存款保险差别费率提出“基础费率+动态差别费率”模式。

刘鸿伟(2017)基于宏观审慎监管框架,进行了存款保险费率定价机制研究。在分析宏观审慎监管框架后,创造性地构建了一个基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价模型,该模型以商业银行系统性风险贡献度作为衡量商业银行风险的依据。

(三)研究目的

为了适应当下我国利率市场化基本完成的背景,本文初步探讨我国存款保险制度费率的厘定问题。本文将运用期权损失定价模型对我国九家商业银行进行实证分析,并且将结合利率市场化基本完成的背景,对于存款保险制度费率进行适当调整,以此改进我国存款保险制度费率。

本文主要由我国目前的存款保险费率、基于期权定价模型的实证分析、结合风险评级与信用等级调整存款保险费率以及政策建议组成。创新点在于考虑到2015年利率市场化基本完成的市场背景,通过各家银行2016年年报上的数据进行期权损失定价模型的实证分析,并在此基础上进行风险与利率的调整,具有一定的实际意义。

二、模型

(一)预期损失定价模型的概述

对于存款保险制度费率的厘定,最为经典的就是存款保险期权定价模型以及预期损失定价模型。由于期权定价模型需要资本市场较发达、市场摩擦小、交易连续进行和已上市银行等前提,本文将选取限制较少且具有一般性的预期损失定价模型,并进行实证分析。

(二)基本假设

假设1:监管极端宽容,风险暴露取值为1。

假设2:预期违约概率的测算依据信用机构评级法确定,为减少测量误差,将使用平均累计违约率来估计预期违约概率。

假设3:设定破产银行的资产损失率为50%。

(三)模型构建

预期损失定价公式为:EL=ED×EX×LGD。EL代表预期损失,ED代表预期违约概率,EX代表风险暴露,LGD代表违约损失率。预期违约概率将依据信用机构评级法确定。风险暴露,即未加保护的风险,一般等于被保险存款的数额,当取全部存款余额时,值为1。违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额,即损失的严重程度,违约损失率=1-回收率=1-1/(存款/资产)×50%。

三、基于我国银行的费率测算与调整

(一)费率测算

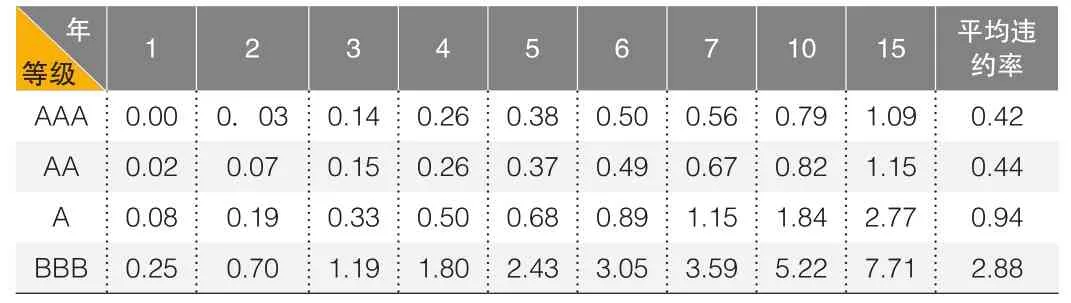

首先,将利用信用风险定价模型进行预期违约概率的测算。本文将选用信用度量术模型,该模型属于MTM(market to market)模型,并据此计算信用风险的VAR值;也首次将组合管理理念引入信用风险管理领域。再在标准普尔、穆迪和惠誉等信用等级评价基础上计算各个银行的违约损失率。预期违约概率的确定将依据表1中标准普尔等级与累计违约率计算出平均违约率,即将各年数对应的累计违约率求平均值。再依据表2九家银行2016年的评级指数,找到按标普等级九家商业银行对应的平均违约率。

▶表1标准普尔等级与累计违约率

▶表2商业银行信用等级

其次,风险暴露将取值为1,即监管极端宽容时,出现“大而不倒”的情形。

最后,根据公式:违约损失率=1-回收率=1-1/(存款/资产)×50%,计算出各银行的违约损失率(如表3)。

将以上预期违约率、风险暴露、违约损失率数据代入预期损失定价公式,计算出各银行的存款保险费率(如表4)。

随着2015年利率市场化的基本完成,通过预期损失模型可计算出商业银行2016年的保险费率。从表4可以看出,首先,国有商业银行与股份制商业银行的保险费率差别有所缩小,但是国有商业银行的保险费率由于规模大、信用级别高等原因普遍低于股份制商业银行。其次,在利率市场化的背景下,提高资产质量、降低不良贷款率将有助于银行降低保险费率。最后,预期损失定价模型具有一定的局限性,由于我国没有相对健全的信用评级机制,而且信用评级与违约率转换之间有一定误差,基于预期损失定价模型所算出的保险费率需要进一步结合我国国情调整。

▶表3银行违约损失率

▶表4基于预期损失定价模型的保险费率

(二)利率市场化下依据风险评级体系和信用评级体系调整费率

1.商业银行的风险评级体系

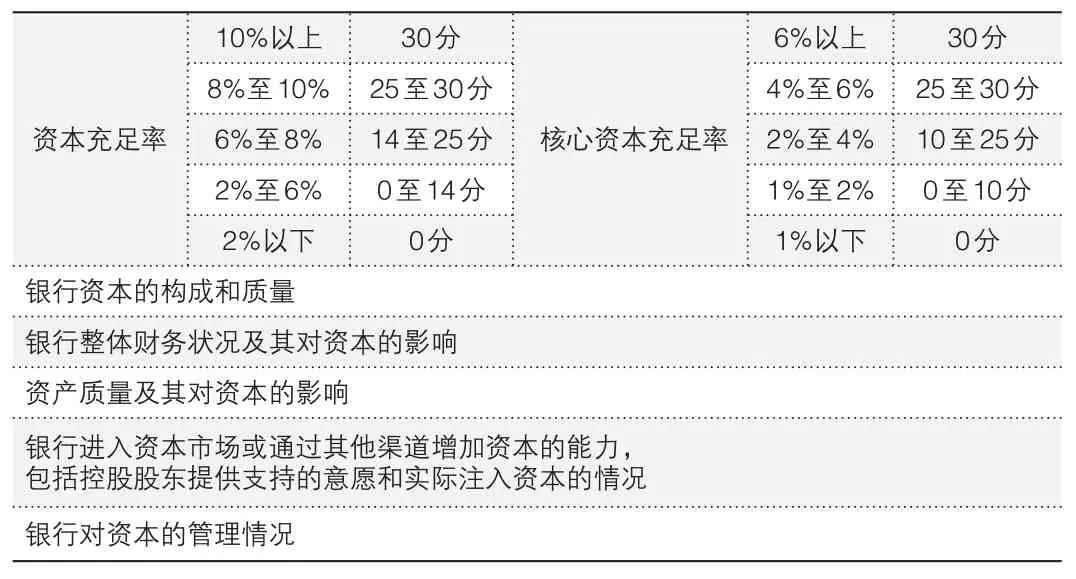

2004年,依据我国现行的银行监管法律法规,原中国银监会制定了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》。该体系要求对商业银行的风险状况进行全面的评价,评级结果也将作为监管机构对股份制商业银行实施分类监管的重要依据。

▶表5商业银行风险评价体系

由于利率市场化的基本完成将加大银行经营风险及破产可能,因而,风险评级尤为重要。存款保险制度的费率确定应当考虑商业银行风险评级,在此基础上,进行费率的差别化。表5为我国商业银行风险评价体系的评价标准。

可以看出,我国商业银行风险评价的主要指标为资本充足率和核心资本充足率,由此可以在两者的基础上调整费率。

2.信用评级体系

随着利率市场化的推进、对定价机制的要求提高以及银行破产可能性的加大,存款人将更加注重银行的信用等级,并以此为参考选择银行。存款保险制度费率也应适当依据信用等级进行调整。目前国内规模较大的评级机构只有大公、中诚信、联合、上海新世纪4家,尚未建成完整统一的信用评级体系,因此,将选用标准普尔、穆迪和惠誉信用评级体系对我国商业银行信用进行等级评定。

由上文中的表2商业银行信用等级可以看出,不同银行之间信用等级是有较大差别的。国有商业银行的信用等级普遍较高,股份制商业银行的信用等级相对较低。因而,以通过信用等级所计算出来的累计违约率来调整各银行费率。

3.依据风险等级以及信用等级进行费率调整

综上,本文认为各个银行存款保险制度费率的厘定将受以下几个因素影响:预期违约概率、风险暴露、违约损失率、核心资本充足率、资本充足率和信用等级所对应的累计违约率等。

由于我国已有较为完善的风险评级标准,在保险费率的厘定中,可结合风险等级调整保险费率,再加上利率市场化的基本完成,银行将更加注重控制风险。基于此,风险大、风险等级低的银行应适当调高保险费率。相反,风险小、风险等级高的银行应适当调低。

由于我国尚不具有完善的信用等级评价体系,只可参考国际信用等级指标。随着利率市场化基本完成,银行破产的可能性加大,客户将更加注重各银行的信用等级,因而保险费率的厘定应在风险等级的基础上进一步依据信用等级调整。对于信用等级高的银行,其长期平均累计违约率也相对较低,应适当调低保险费率。对于信用等级低的银行,违约可能性大,应适当调高保险费率。

我国存款保险实行的是基准费率和风险差别费率相结合的制度。随着利率市场化的推进,应基于风险等级与信用等级进一步调整差别费率,逐步实现费率差异化。

四、政策建议

(一)加快建立我国商业银行信用评价等级体系

目前,我国商业银行的信用评价等级体系仍未有统一的标准。首先,各个商业银行信用评价标准不一致、方法不一致,出现各个银行之间信用评级互不承认的现象,在一定程度上导致费用与成本的增加。其次,我国目前的商业银行信用评级有效性低。相比于国外的标准普尔、惠誉、穆迪等评价机构所制定的信用等级,我国的信用等级结果各不相同,无法起到对于商业银行等级的有效评价。最后,信用评级也是进行风险评定、提高经营管理效率、风险管理量化的基础。

此外,在利率市场化基本完成的背景下,信用等级对于存款保险制度费率的厘定更加重要,为了费率的更加完善,我国也应建立统一的商业银行信用评级体系。

(二)完善风险评价体系

我国的银行业风险评价体系在2004年制定了股份制商业银行风险评级体系后发展进程缓慢,建议从以下几方面进一步完善:

首先,建立多层次的风险评价体系。利率市场化的基本完成、金融创新的发展使商业银行面临更多的挑战,因而建立包含不良贷款率、久期、盈利能力等多个指标的风险评价体系尤为重要。其次,建立动态风险评价体系。如今金融市场瞬息万变,动态的风险评价体系更加适应当下多变的外部环境,也将有利于我国商业银行的发展。最后,建立以数据、模型和系统平台为核心的风险管理体系。以数据为依托,进行有针对性的风控模型组建,并建立系统平台作为支撑。更完善的风险评价体系将促进存款保险制度中的风险差别费率做出合理调整,也更适应我国国情。