陈那《集量论·遣他品》综论

2018-07-05方岚

方 岚

(复旦大学哲学学院 上海 200433)

陈那论师(Dignāga,480-540年左右)是佛教量论-因明学派的创立者,他通过对世亲的古因明进行改革,变五支作法为三支作法,首创九句因,革新因三相,从而建立了推理程度大幅度提高的新因明。因此,陈那与法称(Dharmakīrti,公元7世纪中叶)一道,被公认为是印度逻辑的两个高峰。其学说中论辩逻辑部分以前期著作《正理门论》为代表,认识论思想则主要保存于后期代表作《集量论》(Pramāṇasamuccaya)中。在《集量论》第五品《遣他品》中,陈那全面阐述了属于语言哲学范域的“遣他论”(apohavāda),认为语言(s'abda,“声”)所能直接指称的除了共性(sāmānya,“总”)之外别无他物,可直接感知的事物根本就不在其直接指称的阈限之内。因此,根据其“以所量分现、比二量”的体系,经由语言来获得认识的声量可以纳入以共相为所量的比量界域,不再具有独立有效性。更进一步而言,陈那将这种共性界定为纯粹的“对他者的遣除”(anyāpoha),消解了胜论学派所坚守的共性的客观实有性。由此,陈那及追随者经常被其他学派称为“遣他论者”(apohavādin)。

经 由 法 称 、S'āntarak ita(公 元 680-740 年)、Jñānas'rīmitra(公元11世纪左右)及其弟子Ratnakīrti(公元11世纪左右)诸论师的继承与弘扬,遣他论成为印度哲学界长期关注的主题,引发正理-胜论学派Uddyotakara(公元6世纪左右)、弥曼差派Kumāri⁃la(公元7世纪左右)、耆那教Mallavādin及其注释者Siṃhasūri等学者经久不衰的研究、讨论与批评。

尽管陈那的遣他理论影响深远,但由于《集量论》梵本不存,在藏地保存的两个译本文字佶屈,颇难读懂,藏学界对其研究的广度和深度实际上远不及对法称《释量论》的研究。汉语学界则因汉译久佚,长期以来唯闻其名而难睹其详。这种情况以《遣他品》为最甚:20世纪20年代吕澂由藏文转译《集量论》时,《遣他品》即被悬置不译;80年代法尊法师虽作了全译,但译者本人对译稿质量亦不甚满意,其中《遣他品》尤为难读;其后韩镜清译本的质量也并未能实现质的飞越。国内近代以来佛教研究中,陈那量论思想的研究本来就是相对薄弱的环节,而上述藏、汉译本的难读更增加了研究其遣他论的困难,百年以来研究成果不多。近年来随着国外相关梵藏材料的不断面世,无论在原文重构、梵藏对勘、翻译注释还是义理阐释方面,陈那的遣他论研究都具备了全新的研究条件,反观国内的研究,由于未能积极有效地利用各种新出材料,仍困于译本之难读以及由此所导致的义理之难解,与国际前沿研究有所脱节。

基于前期的译注工作,笔者将在本文中择要介绍《遣他品》的形式与结构,阐明其思想背景与立论宗旨,梳理其内在逻辑与论证内容,以期在总体上为读者呈现陈那遣他理论的概貌;另一方面,限于篇幅,笔者将集中以本品第2-3颂及自释中的部分字句为例,利用梵藏材料,比对诸译本,以期在细节上对《遣他品》的原貌及其研究中的复杂情况略加展示。

一、现存《遣他品》的相关材料

由于《集量论》梵文原本已佚,对《遣他品》的研究长期以来就依赖丹珠尔中的两个藏文译本(一由Vasudhararaks.ita与Sen.rgya译出,德格版no.4204,北京版no.5701,以下简称V本;一由Kanakavarman和Dad pa'i s'es rab译出,北京版no.5702,以下简称K本);以及胜主觉(Jinendrabuddhi)所作注释《集量论广大清净疏》(Vis'ālāmalavatī Pramāṇasamuccayat.īkā,以下简称《清净疏》或PS)的藏译本(yan.s pa dan.dri ma med pa ldan pa,Lotsāva blo gros brtan pa译,德格版 no.4268,北京版no.5766,以下简作 PST)。近年来根据藏地所发现的梵文贝叶写本,陆续整理出版《清净疏》诸品,但《遣他品疏》仍未全部面世。以下结合数个实例,简要介绍诸本及其研究情况。

(一)藏译《遣他品》及其研究情况简介

保存在丹珠尔中的V本和K本是《遣他品》仅存的两个全译本,因此,尽管从Stcherbatsky、Hayes到最近的Pind,中外研究者向来称其难读,仍然没有动摇其作为研究陈那遣他理论最为宝贵之材料的地位。读者在比对《清净疏》之后会发现,K本在大多数地方都比V本要准确;不过在少数地方——有时是非常关键的地方,V本又比K本准确。因此,对待这两个时有抵牾的译本的态度,学界基本公认必须互相参照,不可偏信其一。

Hattori出版于1982年的VK两译对勘[1]是迄今唯一的校勘本,出版以后一直为相关研究者所依赖。Hattori用北京版的K本,北京、德格、纳塘、卓尼四版的V本对《遣他品》进行对勘,同时随文给出平行文本;而且首次根据内容将全品细分为65个小节(在他之前只有Katsura对全品作了大略的划分),对于理清全品的内在结构和逻辑是至关重要的一步。在这一基础上,Pind调整为67小节(笔者将其进一步调整为72小节)。不过,由于当时梵本《清净疏》尚未面世,故未能对涉及义理的部分进行考证,这项工作留待Pind才得以开展。

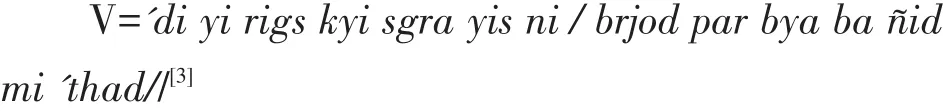

Hayes于1987年出版的Dignāga on Interpreta⁃tion of Sign[2]亦是以藏文材料为主要依据。其中第7章是据已有梵文残篇、两个藏译以及《清净疏》藏译,对《遣他品》所作的节译和阐释。Hayes合参VK两本,并依仗于《清净疏》藏译的帮助,能够对VK分歧抵牾之处有所分析和取舍。例如对于k.3自释的末句,VK呈现完全相反的形态:

今译:“种声诠彼(=系属)”是不可能的。

今译:“种声诠彼(=系属)”是可能的。

Hayes根据《清净疏》对全节的语境有较好的理解,因此认为此处K本应该漏掉了否定词ma,[5]即当作'di yan.rigs kyi sgras brjod par bya ba ñid du'thad pa

(二)汉译《遣他品》情况简介

就由藏译转译为汉语的情况来看,20世纪20年代吕澂转译《集量论》时,《遣他品》被悬置不译;80年代法尊法师虽作了全译,但译者本人对译稿质量亦不甚满意,其中《遣他品》尤为难读。其原因除了藏译(尤其是其主要所依的V本)本身的问题以外,还有许多问题是藏译汉时出现的。仍以上引第3颂自释末句为例,法尊法师的译文“由此种类声,诠说不应理”[9]是有问题的。因为正如V本rigs kyi sgra yis(K=rigs kyi sgras)这个具格助词yis所标示的那样,此处“种声”(rigs kyi sgra)是动作的施与者;而以属格助词yi所标示的“此”('di)则是这个被动句中动作“诠说”(brjod par bya ba)的承受者。但法尊法师的译本误将属格的'di yi解作具格的'di yis,使“此”从动作承受者讹变为施与者。笔者综合梵藏材料后认为,全句的意思应当是:此('di yi)不具有“被种声所诠”这样一种性质。更直白地说,即“此不是种声的所诠”。

其后韩镜清译本亦未能脱出倚重V本的传统,同样就上引句而言,韩译“由此所有类之声,为所诠性不许可”[10]的表述同样难以理解且有偏离文意之嫌。尤为可惜的是,即便已经由藏文转译出《清净疏》全文,韩译却未能利用这一成果以及当时国际上已经搜集的陈那著作的相关残章对译文加以考订,因此译稿质量并未能在法尊译本的基础上有质的飞越。

(三)藏译《清净疏》情况简介

学界公认藏译《清净疏》的翻译质量要远胜于《遣他品》的两个藏译。1930年,Stcherbatsky曾在其《佛教逻辑》中择要英译。此后,Hattori对勘北京、德格两版,并且与《遣他品》的分节相匹配。韩镜清《集量论疏》(手稿影印)是汉地第一个全译,但由于该译的“初稿”性质,基本是藏文本的逐词直译,句读不清,文意晦涩。不仅如此,其中也有不少错讹。有些是藏译本自身所带来的:例如释第3颂时所例举的“法”即来自PST的chos(=法),按此很可能是字形相近的tshos(=染)之误;另外一些则是译者没有能够正确理解文本所导致的。例如韩译不加区分地将phyogs译为“部分”;但实际上在本品的多处语境中(如第7-9颂、第11颂以及第36颂等),这个词特指“宗”,亦即“观点”,所对应的乃是梵文paks.a。再如在对第50颂进行注释时,胜主觉两次提到了陈那的另一部著作《观总相论》,然而韩译均依据藏文的字面意思译作“共相广泛假”,显然未能将该作品的题名识别出来。这些误译无疑更增加了阅读的困难。

(四)《清净疏》梵本情况简介

现在呈现在世人面前的梵本《广大清净疏》乃是布达拉宫所藏抄本,作疏者胜主觉生平年代约为公元710-770年,略晚于寂护。胜主觉曾提到作本疏的目的在于帮助那些“愚钝有甚于己者”正确理解陈那在《集量论》中的“甚广意”,为此,《清净疏》的风格从始至终都是深入浅出的。就“浅出”而言,他按照Pāṇini语法的传统,指明某些个词的词源与同义词,并且对某些个重要的复合词进行成分分析;同时,他也会指明章节主旨,并且经常在一段分析的末尾,将陈那的论证重新组织为标准的三支比量式。不过作为法称后学,胜主觉经常用法称的思想来解读陈那,对于这部分内容,研究者需要谨慎对待。

Pind于2009年公布其博士论文Dignāga's Phi⁃losophyofLanguage-Dignāgaonanyāpoha:Pramāṇasamuccaya V,Texts,Translation,and Anno⁃tation,[11]其中包括《清净疏·遣他品》梵本的绝大部分内容,并提供英译。根据梵藏材料,Pind对《遣他品》进行梵文重构,恢复率达七成以上。同时,参照V、K及PST对全文进行了英译,并且依据《清净疏》对所有关键字词进行了详尽的注释。Pind的这一工作和成果扭转了关于陈那《遣他品》研究中由于一手资料匮乏所导致的“见林不见木”,与由于全品架构不明所导致的“见木不见林”两种极端倾向,使得相关研究有了一个全新的平台。

根据上述研究情况可见国内研究之所以落后,很大程度上是由于汉译本的难读;而汉译本之所以难读,最大的原因并不是梵本的缺失,而是一方面没有能够合参VK,详考同异;另一方面没有真正利用《清净疏》的藏译,无法对《遣他品》的语境形成一个整体的把握。

二、《遣他品》的核心论点与结构内容

鉴于国内研究中存在的上述不足,笔者利用不断刊布的梵藏材料与百年来国际研究成果,对《遣他品》进行了注释与汉译,现在此基础上将该品的结构与内容作一综论。

(一)《遣他品》的基本概念与核心论点

“遣他”一词是对梵文anyāpoha[12](多略作apo⁃ha)的汉译,其藏译作sel ba/gz'an sel ba;吕澂译作“遮诠”,[13]法尊法师译作“遣他”,日本学者如武邑尚邦将其译为“离”,桂绍隆译为“遮余”;英译作ex⁃clusion/preclusion。[14]从字面上来看,anyāpoha本身作为依主释复合词(tatpurus.a),前词“他者”为业格,是后词“[能]遣除”的对象、内容,即“所遣”。全词意为“遣除他者/对于他者的遣除”,亦即“对其他对象(arthāntara,“他义”)的遣除”。陈那用“遣除他义”表示声量的本质,即就某次已然达成的语言传达(s'ābda,“声量”)来说,引发、促使、推动其达成的原因(hetu,“因”)——即说者所言说的语言(s'abda,“声”),通过遣除不属于自己所要了达的那些对象,从而呈现了达自己的直接对象,亦即“自义”。本文将陈那的这种观点概括为“遣他声义论”。

这样一种由声了义的认识过程中,认识的直接对象并非实存性的事物——即在本体论性质上不同于实存性事物,而仅仅是一种功能,即对其他对象(“他义”)的遣除。对于这样一种遣除他义的功能,出于言说的需要,陈那仍然使用了印度哲学中传统的术语“共性”(sāmānya)来进行命名。声唯有与这样的义之间,才能谈得上建立起不相离的关系,也才谈得上具有确定性的能指与所指关系。

不仅如此,这种共性也不具有与可直接感知的事物同样的真实程度——即在本体论地位上也低于实存性事物。因为这样一种共性的有效性仅仅被局限在某一个声义系统内,即唯有对于了知两者间不相离性的说者和听者而言,语言的交流才可能发生。正是由于不相离性乃是被建构起来,乃是同一系统内部共许才得以成立的,[15]而绝非什么天然存在的绝对性关系。

概而言之,从声的角度来看,声量的遣他性体现在声只能遣除“他声”之义;从义的角度来看,其遣他性体现在义即共相绝非第一性事物(mukhyah.bhāvah.),而仅仅是对“他义”的排除;就声量整体而言,声量之为量的原因,即其之所以能够在同一系统内有效,乃是因为声与这样一种作为共性的对象之间具有不相离关系;声量起效的过程也就是听者根据这样一种唯在系统内部才具有的、就根本而言仍是相对性的不相离关系,从声对义的了达。

(二)《遣他品》的结构

就结构形式而言,《遣他品》共计50颂(kārikā),为每句8个音节、四句成一颂的s'loka体(译为藏文后为每句7个音节、每颂四句的体裁),间杂陈那自己的注释,体例上与《集量论》全书一致。尽管两个藏译本的颂数都是50,但其中却有区别:V本是完整的50颂,而K本则缺半颂。造成K本缺颂的原因是颂43只有前两句,就量而言只是半颂。不过对于V本来说,其所多出的半颂并非是补全了K本43颂的后半句,而是在于将第3颂自释的末句作为了颂文:

法尊译本:由此种类声,诠说不应理。

今译:“种声诠彼(=系属)”是不可能的。

画线部分即V本视作颂文而K本视作散体自释之处。而根据PS的ato naivāsya jātis'abdena vācy⁃atvam upapadyataiti[17]可知本句梵文当为naivāsya jātis'abdena vācyatvam upapadyate.可见,单纯就音节而论,并不能肯定地说V本的处理不对:梵本共计16个音节,刚好凑成两句,即半颂;V本总计14个音节,也刚好凑成藏文诗体所要求的2句14个音节的要求。也就是说,依据《清净疏》梵本和V本,从音节形式上是无法判断究竟该句式颂文还是自释的。但是,V本的这种处理实际上并未得到PST的支持,相反,后者所录引文与K本完全一致(除K本漏抄否定词ma以外),共计15个音节,显然并非颂文:

就现代译本的情况而言,法尊法师和韩镜清的译本均袭V本,视之为颂文;Hayes则袭K本,视之为自释。[19]Pind一方面指出V本的处理在音节上是可取的,也有助于整品在颂数上的完整性;[20]另一方面在重构全品时则仍循K本。笔者认为,本句在内容上是对该节的总结性重复,这在惜墨如金的《遣他品》颂文中也几乎是不可想象的,因此按照K本和PST将本句视为散体自释更为合适,即本品颂数实际上为49颂半。

(三)《遣他品》的主要内容

就内容来看,《遣他品》第1颂为总述,第2-50颂为分述。首先k.1及其自释开宗明义,点明本品的主旨乃是遮破“声量是不同于比量的单独一种量”的观点,因为两者所量对象都是一种共性而非自相,这种共性乃是对于其他对象的遣除;而且两者的成立都有赖于一种“不相离性”(avinābhāvitā),区别只在于比量的不相离性在于因与宗法之间,而声量的不相离性在于声与义之间。

紧接着kk.2-11详细考察并遮破了语法学派、胜论学派等所秉持的三种观点。第一种是“声诠诸异/别”宗(k.2ab),为Bhartr.hari等语法学派所秉持。他们认为,声能够指称其所有的“异/别”(bheda),亦即表示上位概念的语声能够指称其下位概念,以及被下位概念所包含的所有个体。例如,“树”这个语声能够指称所有树的子类,如水杉、白杨等,[21]也能够指称所有作为个体的、具体的树。陈那则指出就指称的严格意义而言,能指与所指之间必须具有一种确定性的关系;而树这个能指与水杉树等子类之间、与任何作为个体的树之间,并没有确定性的关系,亦即仅仅听闻“这是树”根本无法确定究竟这是水杉树还是白杨树,更无法确定是哪一棵具体的树。因此,作为能指的语声的所指绝非是自家的下位概念或者其中所包含的个体。

第二种是“声诠种”宗(kk.2cd-3),为胜论学派所秉持。胜论认为,如“树”等声所指称的乃是抽象但实存的“树性”这个种(jāti)。例如,“植物”这个语声指称的是植物性,同样“树”指称的是树性,“水杉”指称的是水杉性。植物性、树性以及水杉性作为“种”乃是独立于个体而存在的,尽管它们未必能为现量所缘取、未必是可感知的实物,但却具有与这些可感知事物同等的本体论地位。另一方面,就梵文文法而言,在“作为树的水杉”这样的短语中,树与水杉这两个词是同位语(sāmānādhikaraṇya,“共所依”),在语法形式上两个词是同格的,而“同格两词所指之义是同一个”乃是胜论也接受的语法规则。这也就是说,在这一短语中,树与水杉所指对象应该是同一个。然而,陈那指出,如果按照前述胜论“树指称树性而水杉指称水杉性”的观点,再根据《胜论经》“上位概念不可能等同于其下位概念”的规定,岂不可以推论说在“作为树的水杉”中,“树声与水杉声所指的对象并非同一个了么”?这显然与从梵文文法规则推论而来的在“作为树的水杉”中树声与水杉声共所依的结论相矛盾。陈那通过揭示其理论与语法规则的冲突,表明胜论“声诠种”这种观点是有过失的。[22]

第三种是“声诠具彼”宗(kk.4-11ab)。所谓“具彼”(tadvat)即“具有种者”,以树声为例,水杉、白杨等即是“具有树性者”。持此观点者认为,由于所有具体的树——无论是水杉还是白杨当中都寓居着树性,因此树声能够指称如水杉等具体的树;也正因此,在“作为树的水杉”这样的短语中,树声和水杉声共同指称同一个对象即具体的那棵水杉,因此两声所依相同。我们可以看到,如陈那所揭示的,实际上,这种观点归根结底还是认为树声所直接指称的绝不是具体的、作为“具彼”即“具有树性者”的树,而是树性。即树声首先直接指称树性,然后以之为中介,才指称了具体的树。陈那认为,首先,严格而言,按照这种观点,在“作为树的水杉”这样的短语中,树与水杉两声的共所依关系实际上是无法成立的。因为既然树声首先直接指称树性而非水杉性,那么水杉声也是首先直接指称水杉性而非树性。那么树声和水杉声两者的直接指称对象肯定是不同的,这就意味着两声肯定不是共所依。其次,陈那还预设了对方的一种替换方案:树声与水杉声的共所依关系(其共同的所依即“水杉性”),乃是藉由树声通过其直接指称对象树性从而间接地指称具有树性者——如水杉——所拥有的其他属性,即水杉性,才得以保障的。对此,陈那指出其将会导致如下谬论:在“白色的糖”这样的短语中,白声与糖声的共所依关系(其共同的所依即“甜性”),也是藉由白声通过其直接指称对象白性从而间接地指称具有白性者——如白糖——所拥有的其他属性,即甜性,才得以保障的。而这种谬论是对方难以接受的,因此,这种替换方案,也是不成立的。亦即是说,对方的这种“树声通过指称树性的方式间接地指称具有树性者”的观点无论是否就指称对象的严格意义而言,都是有过失的。

在推翻了如上三种观点后,陈那总结道,“唯有将声的直接指称对象视为一种遣他性共性才是合理的”(k.11d),这种共性既非现量所缘取的可感知事物,亦非虽不可感知但与可感知事物具有同等存在性的“种”,而仅仅就是对该声无法运用于上的其他对象的一种遣除,例如,树声既不能指称任何具体的树,也不是指称作为种的树性,而仅仅是对“非树”的遣除。陈那认为,只有在这种遣他论的背景下,才能解释上述例子中的共所依关系。

这种“声义唯遣他”的观点立刻就遭到了反对,从k.14开始,陈那记录了如下质疑:“如果语声唯是遣他,而没有一个独立实存的指称对象,也就是说在‘青莲’这样的复合词中,前词‘青’唯是遣除了‘非青’、后词‘莲’也唯是遣除了‘非莲’。而既然非青与非莲显然绝对不是相同的义,那么对非青的遣除——即青声之义,与对非莲的遣除——即莲声之义——显然也就是不同的。这就意味着,青声与莲声两者不是共所依。而在像青莲这样的同位语复合词中,前词与后词指称同一个义(即共所依)乃是世间共许的语法规则。”陈那指出,这种质疑是不合理的。确实,按照其遣他论来看,青声并非指称一个实有性的“青性”,而仅仅遣除了非青;莲声也并非指称一个实有性的“莲性”,而仅仅遣除了非莲。不过,当两者共同构成同位语复合词“青莲”时,并不是如对方所以为的那样,是两个实有性的指称对象之间进行叠加,而仅仅是两个不同的遣除阈限进行了类似“合取”的运算:

今译:那(=青莲声)[指向的]并非仅仅是青,亦并非仅仅是莲,因为它的所诠是[青与莲两者的]合取(samudāya)。[k.15a-c]

即:那(=青莲之义)乃是由青声和莲声结合之后所指向的,而并非由两者[之一]单独[所指向的]。[23]

也就是说,一旦进入复合词,青声与莲声都会放弃自身单独存在时的指称域,进而互相作用、互相限定。这种合取运算的结果,实际上就是“青莲”这个复合词的指称对象,即“对非青和非莲的共同遣除”,因此它同样不是一个实有性的“青莲性”。在且唯有在这种意义上,才能说前词和后词共所依,因为青莲声的直接指称对象是青声与莲声的共同作用才能得到的;换句话说,青声与莲声共同作用在同一个对象上——只是这个对象并非实存性事物,而是一种阈限。另一方面,正因为青莲声之义是青声与莲声共同作用才得到的,因此两者之间的关系是互相差别、互相限定阈限,而非传统所认为的唯是前词差别后词,后词并不差别前词。[24]

接下来的kk.25-33是对遣他声义论的正面阐述,包括“遣他”的含义、所遣的性质与阈限、能遣的性质与类型等。kk.34-36回顾并总结了kk.2-11中“声诠诸异/别”等宗分别会导致的不确定、非共依以及非直接三种过失,并以此为准绳对遣他声义论进行检视,表明自家的理论不会具有上述过失中的任何一种。在kk.37-50中,陈那转述了数论等其他学派对遣他论的多方质疑,并一一予以回复,其中涉及词义与句义的问题,集合名词、譬喻量等的性质问题。

三、所遣的阈限

上节所列诸多主题,本文限于篇幅,无法一一展开,唯将其中最为基本、最为核心的问题“所遣(apohya)的阈限”(kk.25-33)略作阐释。

陈那指出,就同一声义系统而言,声与其义之间的关系乃是具有确定规则的,这些规则即k.25cd及自释所归纳的声与其上位概念、下位概念的关系,实际上也就是声所遣除的阈限,亦即作为所遣的“他”。这个所遣之他并不能简单地说是“其他”甚或“与己矛盾者、相反者”;陈那对于声遣除了什么、没有遣除什么,作有详细而明确的规定与说明:

[声]没有排除[自家的]总[声]、异/别[声]以及异门[声]等的所诠,尽管[这声与总声等的形式都]不同。[25]

以“树”声为例,其上位概念(sāmānyas'abda,即“总声”)为“植物”,下位概念(bhedas'abda,即“异/别声”)为“水杉”、“白杨”等。树声与植物以及水杉等当然是不同的语声,但是树声既不会遣除植物这个上位概念所指称的义,也不会遣除水杉等下位概念所指称的义。可见,陈那对所遣阈限的讨论实际上关涉到现在我们通常所说的属种关系问题,具体展开为“由总望异/别”与“由异/别望总”两个向度。

(一)向度之一:由总望异/别

首先,若从总望异/别,则会发现“异/别为总声所摄”:

由于青声并没有遣除芝麻等——像[遣除]茉莉花等那样,因此说彼[芝麻等]为其所摄。[26]

也就是说,从声与义之间的关系来看,当听到“青”声时,排除的是意指茉莉花的可能性,因为茉莉花都是白色的;而不会排除的则是意指芝麻等其他青色事物的可能性。陈那指出,“异/别为总所摄”就是这个意思,而绝非“总声能诠别声之义”的意思。另一方面,从声与声之间的关系来看,正是因为总声与异/别声义之间的这种关系,所以总声与异/别声之间也就具有了“不舍弃”的关系。[27]所谓“总声不诠异/别声义”则是指k.2ab中所述,声不能指称诸异/别——无论是子类还是个体,因为由总望异/别并无确定性,即:

从总声出发,对诸别[仍]见疑。而这引生疑惑者不应谓为能诠。[28]

不过,陈那指出,尽管单单从总声自身并不能确定所意指的异/别,但是通过与“意旨”(artha)以及“语境”(prakaran.a)等其他因素的结合,是能够确定所指的。“意旨”指的是那种用总声指代异/别声之义的情况,“语境”则是指语言交流发生当下双方所处特定的时间、地点等环境。

(二)向度之二:由异/别望总

再者,若从异/别望总,则会发现异/别声不仅不会遣除总,而且必定涵摄之,例如当听到“这是水杉”后,就知道这一定是树,而不可能是瓶或者衣等,此即k.35中说“逆之(即由异/别望总)则是决定因”。[29]

另外,在如下两种情况中,两个声之间是“互相遣除”的关系:第一种情况是同一总声下各个不同异/别声之间,如水杉声一定遣除了同属树这个总声的白杨;第二种情况则归属于不同总声的声之间,它们彼此也能根据一定的规则互相遣除。就第一种情况而言,陈那指出:

以异/别为义的诸声,因为顺于总义而彼此相违。就像[诸]王子[继承了共同的财产],是故,他们无法容忍对方之义。[30]

这里,陈那用诸王子争财夺权为例来说明同一总下诸异/别之间的关系:当父王过世后,诸王子共同继承了王国。他们每个人都尽力而争夺财产,因此互相违逆。同样的,水杉和白杨都是同一个树的下位概念,就像共同继承王国的王子那样。它们互相遣除对方,就像王子互相争夺财产。

就第二种情况而言,由于总声包含异/别声义实际上就意味着总声的所遣包含于异/别声的所遣,因此异/别声具有“随”总声而遣的功能:

对于总声为其自异/别所遣除的他义,异/别声也能跟随[总声而遣除它们],因为[异/别声也]具有这种功效(=遣总声所遣之他义)。[31]

听到“水杉”之后,不仅“白杨”的可能性被遣除了,而且瓶的可能性也被遣除了。可是水杉属于树,瓶并不属于树,为什么水杉声能遣除与自己并不归属于同一上位概念的瓶呢?陈那指出,这是因为水杉的上位概念树与瓶都是“地性”的下位概念,因此互相遣除,即“由于顺于地性等之故,瓶等与树声相违”。[32]例如,瓶与树都是“地大”的下位概念,因此根据“同总互遣”规则,树声能遣除瓶;而树声的下位概念水杉之声也紧随树声遣除了瓶。不过,后者对瓶的遣除并非直接性的,而是要通过“树”作为中介,亦即k.29a中所说的“非亲遣”。

上文所述的所遣的阈限问题并没有得到国内学者的注意,多数只是笼统地把所遣之“他”解作“其他”,但是对这个“其他”的准确范围却时有误解,例如曾有学者这样阐述陈那的遣他思想:

这种获得同时也意味着丧失,因为例如“牛”的共相的获得,也就意味着“黄牛”、“水牛”、“公牛”、“母牛”、“这里的这个牛”等纷繁杂多的“非牛”的丧失。[33]

显然,这里把“非牛”作为了“牛”的所遣。但是,如前所述,“总不遣异/别”乃是声遣他的基本规则之一。即,牛声尽管并不指称其下诸异/别,但是也绝对不会遣除它们——无论是作为牛的子类的黄牛、水牛、公牛、母牛,还是作为个体的某头牛。说以上“黄牛”、“水牛”等是“非牛”当属望文生义,其根源当在于错误地理解了所遣之“他”的阈限。

由上文的介绍与分析可以看到,整个《遣他品》的主旨是取消声量作为量(=认识途径)的独立性,将之纳入比量的范畴;其深意则在于取消声量的独立的终极有效性。为了达到这一目的,陈那采取的途径是建立声义的遣他性。因为在《自义比量品》中,陈那已经定义比量为“以遣他为义”;而根据其“量以所量分”的原则,只要能建立声量之所量的遣他性,自然就能将其划归比量。《遣他品》即是对声义的这种遣他性之共性的详细论证,在论证的方式上有对其他学派的各种观点的遮破,也在遮破的基础上建立了自己的“声义唯是遣他”的理论。一方面,陈那反复强调声的直接指称对象即共性唯是对其他声义的遣除,而不是可感知、实存性的事物,声唯有与这种性质的义才能建立起不相离关系,也唯有在这种声义论的背景下,才能谈得上能指与所指;另一方面则揭示了这种在同一系统内有效的不相离性并非天然、普遍,本质上仅仅是一种“世间共许”的相对性约定;再者,一种定义良好的声义系统必然具有一定的规则,《遣他品》中相当一部分篇幅即是对这种规则的描述。这三点即《遣他品》所展现的陈那遣他声义论的主要论域,在这三者的支持下,陈那得以贯彻其宗旨,即彻底取消声量的独立有效性,维护量的现、比二分,也强化了佛教一贯以来尊重但不盲从圣言即权威的理性批判精神。

缩写

k.=kārikā,“颂”。

D=德格版

P=北京版

V=《集量论》Vasudhararaks.ita和Sen.rgya藏译本

K=《集量论》Kanakavarman和Dad pa'i s'es rab藏译本

PSV=《集量论》

PSV V=《集量论·遣他品》

PS=Vis'ālāmalavatī Pramāṇasamuccayat.īkā,即《集量论广大清净疏》

PST=《清净疏》藏译本

[注释及参考文献]

[1]HATTORI 1982:101-224。

[2]HAYES 1987。

[3]D 67a1=P 71a2。

[4]P 156b6。

[5]HAYES 1987:259(3.0.1)。

[6]D 242a4=P 273b6。

[7]tadyogah.=tayā yogahh =jātyā yogah;而tadvat在本品的语境中特指“具彼”,即“具有某种性质的实际存在的事物”。前者是一种关系(saṃbandha),而后者则是一种实存(vastu),是语声的“所依”(adhikaraṇa)。

[8]见 HAYES 1987:258(2.3.1)。

[9]法尊1982。

[10]韩镜清 2012。

[11]PIND 2015。

[12]陈那也使用vyavaccheda等词来表达相同的意思。

[13]吕澂的这一译名并非对apoha/anyāpoha的直译,或许受汉传因明《正理门论》中“前是遮、诠,后唯止滥”的影响。不过《门论》中的“遮诠”指的是同喻体的表述方式(与异喻体的表述方式对举),指其不仅有所遮止,而且有实体为其所表示;而异喻体则唯有所遮止,并无实体为所表示。因此,与这里所说的“遣他”并不等同。

[14]PIND 2015:xi。

[15]参见PS V,k.37即自释。

[16]否定词据V本、PS及PST补,参见HAYES 1987:259(3.0.1);PIND 2015:tx.5,fn.15(4)。

[17]PSMs B 195b1.案PIND认为atah.是PSV的一部分(2015:tx.4;tr.20),译作“consequently”;HATTORI则将之归为胜主觉的释文(1982:155-156)。本译认为当以后者为是,PSMs B中的atah.对应的是PST中的de'i phyir,是胜主觉用来连接两个分句的连词,并非陈那论中所有。

[18]D 242a4=P 273b6。

[19]参见 HAYES 1987:259(3.0.1)。

[20]参见 PIND 2015:tx.5,fn.15(4)。

[21]陈那列举的树的子类是śiṃśapā和palās'a等,本节为了表述与理解的方便,替换为水杉和白杨。

[22]对“声诠种”宗的遮破参见方岚2017:77。

[23]PSMs B 210a4,转引自Pind 2015:tr.63,fn.205。

[24]参见PSMs B 210a2-3,转引自Pind 2015:tr.63,fn.204。

[25]PS V,k.25cd.其中的“异门声”即同义词。

[26]PS V,k.18b自释。

[27]参见PS V,k.26ab。

[28]PS V,k.18b1自释。

[29]PS V,k.35。

[30]PS V,k.28ab自释。

[31]PS V,k.25cd自释。

[32]PS V,k.28cd自释。

[33]倪梁康 2008:106。