新形势下西藏农牧民转移就业问题研究

2018-07-05赵燕

赵 燕

(西藏民族大学管理学院 陕西咸阳 712082)

2016年,西藏自治区人民政府出台了《西藏自治区贯彻落实国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作意见的实施意见》(藏政发〔2016〕61号),随后制定了针对《实施意见》的《重点任务分工方案》,指出要“依托新型城镇化、产业发展和项目建设,开发就业岗位,促进当地劳动力和贫困人口转移就业”。作为全国唯一省级集中连片贫困地区,西藏农牧民人口约占全区总人口的76%,改善农牧民生产生活条件、增加农牧民收入是西藏实现脱贫攻坚的重要内容。如何在巩固农牧业基础地位的前提下,更快更好地引导农牧区富余劳动力向非农领域和城镇转移,实现充分就业,是实现西藏农牧民增收致富的重要方式。对于建设富裕西藏、和谐西藏、幸福西藏具有非常重要的意义。

一、西藏农牧民转移就业的现实意义

(一)农牧民转移就业是维护西藏社会和谐稳定的重要举措

西藏处于我国反分裂斗争的前沿阵地,稳定和发展始终是西藏的两件大事。如果不能很好地解决农牧民转移就业问题,农牧民的生产生活水平无法提高,谈何解决好“三农”问题?谈何全面建设小康社会?在物质文化生活水平高速增长的今天,中西部的差距、城乡之间的差距更易被分裂主义势力借题发挥、夸张捏造,进而影响我们“聚精会神搞建设、一心一意谋发展”。因此,促进农牧民转移就业,增加农牧民收入,改善农牧民生产生活条件,是化解矛盾,消除不稳定因素,促进西藏经济社会发展稳定的重要举措。

(二)农牧民转移就业是助力精准扶贫的有效途径

西藏是全国14个连片特困地区中面积最大的、贫困发生率最高的省区,也是唯一一个全区整体划入片区的省区。研究显示,除自然灾害、宗教等客观因素外,人力资本水平低下,市场竞争力不足,人口转移速度慢,是导致西藏农牧民增收缓慢、脱贫困难的重要原因。[1]西藏自治区党委、政府提出,在“十三五”期间,在我国现行标准下,西藏将确保建档立卡的69万贫困人口全部脱贫,实现农村贫困人口全部脱贫,贫困县全部摘帽,区域性整体贫困全面解决。提高转移就业能力,促进转移就业是助力精准扶贫,实现农牧区贫困人口脱贫致富的有效途径。

(三)农牧民转移就业是推动西藏特色产业稳步发展的内在动力

农牧民转移就业与产业发展是一种互动关系。一方面,产业范围的扩大及结构的调整和优化可以促进农牧民转移就业;另一方面,农牧民转移就业人数的增加及就业结构的调整也可以促进产业的转型升级。西藏第一、二、三产业增加值之比由2000年的31:23:46调整为2014年的10:37:54,产业结构顺利实现一产转型、二产壮大、三产发展态势良好。[2]然而,要顺应国家“一带一路”建设的发展步伐,保持西藏特色产业的市场竞争优势,就必须以农牧民为基础,大力发展产业集群。集群既是一种独特的产业优势,也是西藏特色产业的最终发展目标。[3]

(四)农牧民转移就业是推进西藏新型城镇化建设的必然要求

城镇化是现代化的必由之路,也是推动国家或地区现代化的重要力量。根据《西藏自治区新型城镇化规划(2014-2020年)》(藏党发(2015)3号),西藏已进入到2020年与全国一道实现全面建成小康社会宏伟目标的决定性阶段,城镇化正处于迈入快速发展阶段的关键时期。到2020年西藏城镇化率要达到30%以上,城镇常住新增人口达到28万人左右,10-50万人的城镇数量达到3个,5至10万人的城镇数量达到2个,非农业从业人员比重达到70%。要加快推进中国特色、西藏特点的新型城镇化,就要牢固树立“以人为本,改善民生”的理念。即要以人的城镇化为核心,以提升农牧民转移就业能力和农牧民工市民化为重点,最大限度吸引本地农牧民工就业,实现农牧民转移人口在城镇的安居乐业。

二、从西藏从业人员数量变化看农牧民的转移就业——基于1990-2015年的统计学数据

1980年3月,党中央召开第一次西藏工作座谈会,西藏的工作重点真正转移到经济建设上来。但因为少数分裂主义分子的干扰破坏,一直到1989年平息拉萨骚乱后,在《中央政治局常委会讨论西藏工作会议纪要》的指引下,西藏的经济社会才得以顺利发展。因此,我们从1990-2015年期间城乡以及各产业从业人员数量的变化,来了解西藏农牧民的转移就业情况。

(一)从城乡区分来看

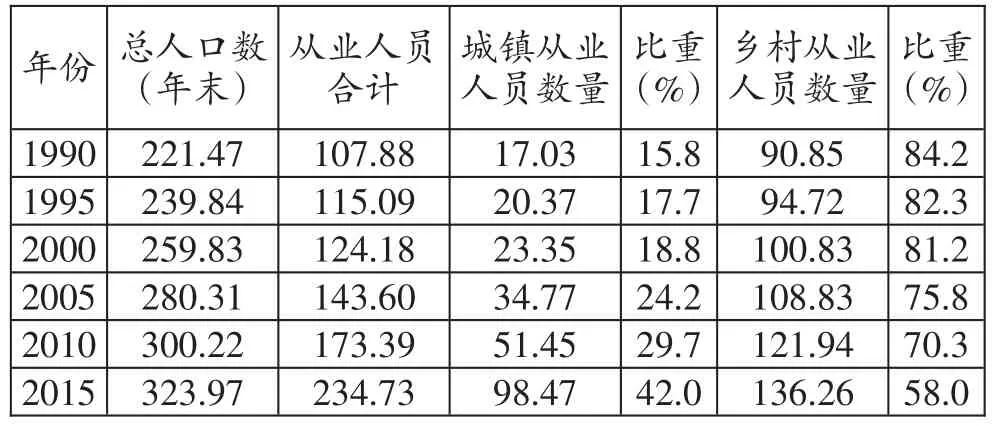

表1.:按城乡区分的从业人员数量及比重 单位:万人

1990-2015年,西藏从业人员数量呈逐年上升趋势,且实现双倍的增长。城镇从业人员数量由17.03万人增加到98.47万人,乡村从业人员数量从90.85万人增加到136.26万人。尽管乡村从业人员数量多于城镇从业人员数量,但从比例来看,乡村从业人员的比重下降了26.2个百分点,呈明显下降趋势;城镇从业人员比重增长了26.2个百分点,呈明显上升趋势。

据相关资料显示,“十二五”期间,西藏累计新增城镇就业人口16.4万人,累计转移农牧业劳动力467万人次。随着人口出生率的增长、劳动生产率的提高、城市发展对土地的征用,西藏农牧区富余劳动力每年以极高频次向城市和非农部门转移。然而,富余劳动力在向城市转移的同时,也始终伴随着从城市向农村的回流。一方面,现行法律制度的缺陷不能很好地保障农牧民在城市的稳定就业;另一方面,农牧民外出就业受到自身技能水平的限制,从事职业的连续性较低。再加上受传统文化、风俗习惯、价值观念的影响,从行为上、心理上都无法融入城市当中,这些更加深了他们对土地的依恋。从“城市的吸引”到“制度的排拒”,到难以舍弃的“乡村依恋”,再到农村的“贫困推动”,这种“钟摆式”务工模式已经成为西藏农牧民转移就业的重要特征。

(二)从产业分布来看

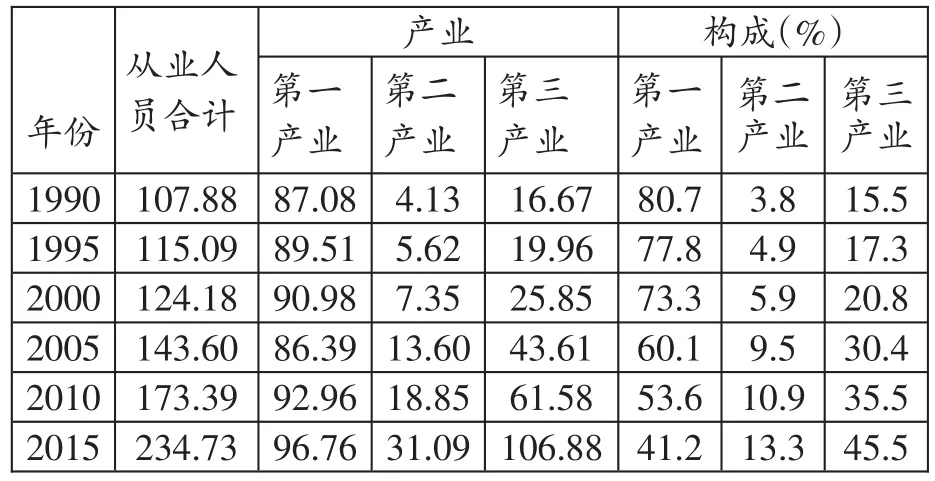

表2:按产业区分的从业人员数量及比重 单位:万人

从产业分布上看,随着从业人员总数的增加,西藏第一、第二、第三产业的人数相应都有所增加。第一产业人员数量由1990年的87.08万人增加到96.76万人;第二产业人员数量由1990年的4.13万人增加到31.09万人;第三产业人员数量增长最多,由1990年的16.67万人增加到106.88万人。从比重来看,第一产业从业人员从1990年的80.7%下降到2015年的41.2%,下降了39.5个百分点;第二产业从业人员从1990年的3.8%上升到2015年的13.3%,增加了9.5个百分点;第三产业从业人员从1990年的15.5%上升到2015年的45.5%,增加了30.0个百分点。

西藏第一产业就业比重41.2%,高于全国平均水平,可见西藏的农牧业劳动生产率依然处于较低水平,大量富余劳动力仍待转移。与第一产业相比,西藏的第二产业就业比重呈缓慢增长状态,但就业比重增速低于产值比重增速,这表明西藏第二产业不仅没有增加就业的倾向,甚至会排斥劳动力就业。[4]西藏的“非典型二元经济结构”,是制约农牧区富余劳动力转移的深层次因素,西藏工业发展缓慢甚至萎缩使得农牧区富余劳动力转移丧失了产业支撑。第三产业的就业比重一直低于第一产业,但从2015年起开始高于第一产业,达到45.5%。这证明到目前为止,第三产业很好地发挥了吸纳就业的作用。然而西藏第三产业的高速发展很大程度上倚赖于政策的推动,这使得第三产业虽然从业人员数量较多,但整体质量偏低;传统服务业从业人员多,新兴服务业从业人员比例较低。因此,过分强调第三产业在就业中的作用,对稳定农牧民转移就业是非常不利的。

三、西藏农牧民转移就业存在的问题

西藏农牧业人口占总人口的比重超过全国平均水平,累积的大量农牧区富余劳动力已经严重影响了农牧区经济和社会的发展。然而,受西藏特殊的自然地理环境、历史文化因素、经济社会发展状况的共同作用,西藏农牧区富余劳动力的转移就业还存在很大的困难。从上述从业人员数量变化我们可以看出,西藏农牧区富余劳动力的转移就业问题既有与全国一样的共性,又有着一定的特殊性。

(一)法律制度不健全,影响农牧民转移就业

从法律角度来看,我国现阶段关于转移就业的相关法律主要有《宪法》《劳动法》《劳动合同法》等,而政策方面主要是国务院下发的《通知》《意见》等。西藏关于农牧民转移就业的具体政策也是以国务院下发的《通知》《意见》为基础制定的,具有内容的单一性与滞后性等特征,从长远来看,对农牧民转移就业并不是非常有利。从制度角度来看,我国现行的二元性户籍制度、租让性土地流转制度、分割性社会保障制度、差异性劳动就业制度为转移就业设置了一定的制度壁垒,严重影响到西藏农牧民的转移就业。

(二)农牧业产业化程度低,不利于农牧民就地转移

农牧业是西藏的基础产业和民生产业,西藏目前大力实施“一产上水平”的经济发展战略,农牧业经济呈现良好的发展态势。但由于农牧业生产环境恶劣且十分脆弱、产业基础薄弱、生产结构不合理、再加上落后的生产观念和生产方式,西藏的农牧业产业化仍处在萌芽时期:专业合作程度不高、企业规模小、农牧民缺乏参与、合作和市场意识,生产、加工、销售、服务一体的产业化链还不成熟,农牧民感受不到土地规模经营所能带来的经济效益,这就导致农牧业内部在吸收消化富余劳动力实现转移就业方面动力不强。[5]

(三)西藏小城镇建设落后,吸纳就业能力薄弱

加强小城镇建设有利于促进农牧业产业结构的调整、促进乡镇企业和农村服务业的发展、促进农牧区富余劳动力实现“离土不离乡”的就近转移。然而西藏地域辽阔,人口数量少,这直接导致人口密度低,且随资源散布,使得西藏小城镇不仅数量少,甚至规模也很小。各地市小城镇分布呈现水波扩散状态,即离中心城市距离越远,小城镇数量越少,且城镇之间经济联系较少,相互合作程度低,很难形成经济的集约效应。而这种结果又直接导致小城镇吸纳农村富余劳动力就业能力较弱,从而形成一种恶性循环。

(四)农牧民劳动力素质偏低,转移就业难度较大

西藏工业基础薄弱,城市化发展水平低,能提供给农牧民转移就业的岗位极其有限,这对倾向于区内就业的农牧民而言无疑增加了转移的难度。再加上农牧民整体劳动素质偏低,外出就业多从事一些对技能要求不高、以体力劳动为主的工作,这类工作往往劳动强度大、工作和居住环境差,具有临时性、流动性等特点,不利于农牧民的稳定就业。目前,针对农牧民劳动力素质提升的教育培训因为主客观原因,所产生的经济、社会效益并不明显。多数农牧民认为通过教育培训确实学到了一些实际技能,但总体上对找工作的帮助和影响并不大。[6]

(五)城市融合程度较低,“回流”现象严重

农牧民的城市融合是他们与城市居民相互了解、相互认同,并最终从政治、经济、社会、文化、心理等方面融入城市生活的过程。它不是简单的农村居民向城市的空间转移,而意味着经济收入、生活方式、思想观念等方面的深层次转变。随着西藏农牧民进城务工数量的增多,城市融合的困境也逐渐显现出来。如果这些亟待转移的农牧民不能很好地融入城市主流社会,很容易导致劳动力的“回流”。积累到一定程度,甚至会引发一系列社会失范行为,最终可能危害到西藏社会的稳定和谐发展。

四、促进西藏农牧民转移就业的相关对策

西藏农村富余劳动力数量越来越多,转移就业的任务任重而道远。我们迫切需要完善法律制度来促进其实现转移就业,也要从调整产业结构、推动特色小城镇发展、提高培训的针对性、促进城市融合等层面对农牧民的转移就业进行引导和推进。

(一)完善相关法律制度,促进农牧民转移就业

要实现农牧民合法有序的转移就业,首先要健全相关法律制度。从国家层面上讲,要尽快建立起一套适合农村富余劳动力转移的法律,充分发挥法律在促进农村富余劳动力就业方面的积极作用;加快城乡二元户籍制度、土地制度、社会保障制度、劳动就业制度的改革,逐步消除旧制度在推进转移就业方面的负面作用。从西藏层面上讲,要处理好民族区域自治政策中“统一”与“自治”的关系,根据国家法律制度,建立符合西藏区情、体现民族特色和区域特色的地方性法规、自治条例和单行条例,依法保障西藏农牧民在转移就业中的合法权益。

(二)加快农业产业化进程,引导农牧民非农就业

应根据西藏各地的资源条件,不断调整农牧业产品结构,促进高产、优质、高效农牧产品的推陈出新,增加农牧业产品的科技含量,提升市场竞争力;培育和扶持专业合作社、行业协会、经济人队伍的发展,为农牧产品的生产、加工、销售建设良好的信息、运销平台,引导农民进入市场,搞活农牧业产品的贸易流通;以支持龙头企业发展为先导,因地制宜推出各个地方的主导产业和特色产品,注重品牌的推广,并促使其向规模化、集约化发展;扶持以农牧民为主体的小微企业发展,逐渐释放小微企业在经济增长和吸纳就业中的巨大作用。

(三)推动特色小城镇发展,带动农牧民就近转移

建设具有西藏特色的小城镇,能够更好地发挥经济辐射功能和吸纳农村富余劳动力就近转移的功能。首先要以西藏特色小城镇示范点建设为契机,以地方资源优势为依托,做好“五位一体”的特色小城镇发展规划;在此基础上不断完善特色小城镇的市政基础设施建设和公共服务设施建设,提升其对人口的吸纳能力以及对经济活动的支撑能力;同时要积极引导各类企业向特色小城镇集中,加快产业聚集,不断提升城镇的产业结构层次,以优势产业的发展带动城镇规模的扩大,从而吸纳更多的农牧区富余劳动力就业。[7]

(四)提高培训的针对性,增强农牧民就业创业能力

目前政府部分职能部门、职业技术学校、社会劳动中介组织都在开展农牧民职业技能培训。多部门参与有利于充分调动社会资源,但也往往因为缺乏统一的领导和规划,使培训缺乏针对性和实效性,不能很好地与市场需求接轨,导致培训内容重复和资源浪费严重。在对市场用工需求进行摸底的前提下,不断整合培训资源,使培训内容与培训方式与农牧民的文化程度、技能水平和职业需求相契合。逐步建立政府统筹,人社部门牵头,民政、农林、科技等部门协助,社会广泛参与的新型农牧民培训机制,注重提高农牧民的就业能力,在新形势下更注重提高其创业综合素质。

(五)促进农牧民的城市融合,完成其身份和心理上向市民的转变

要实现农牧民在城镇的安居乐业,必须同时完成其身份和心理向城市居民的转变。统筹城乡社会保障制度,为进入城镇实现转移就业的农牧民提供均等的就业、住房、教育、卫生和养老等基本公共服务,享有城市居民同等的权利和义务,真正实现“进得来、留得住、过得好”,使农牧民完成身份向城市居民的转变。要消除农牧民在城市与农村之间摇摆不定的复杂的心态,就要让农牧民找到融入城市的归属感。在了解他们的精神世界的基础上,准确把握其心理特征,通过教育培训促进他们与城市居民相互适应、相互接纳、相互融合,帮助其完成心理上向城市居民的转变。[8]

小 结

农牧民转移就业工作是一项宏大又复杂的系统工程,在体制障碍还未破除的情况下,不应以就业为理由,强行将农牧民推向城市。应根据西藏经济社会发展的基础条件和农牧民转移意愿,采取循序渐进,由内而外(由一产向二产、三产)、由近及远(由农牧区向小城镇再向大城市)、由低到高(通过就业后的再培训,逐渐提高就业层次)的转移就业方式。密切党委、政府、社会、农牧民之间的配合,不断拓展就业空间,提升就业质量,稳定就业局势。

[1]图登克珠,杨阿维,张建伟.基于人力资本理论视角下西藏农牧区反贫困问题研究[J].西藏研究,2014(6).

[2]丛日玉.投入产出分析视角下西藏自治区产业结构转型升级的展望[J].现代经济信息,2016(5).

[3]尕藏才旦.试论西藏特色产业发展现状及途径[J].西藏大学学报,2015(4).

[4]胡丹丹.西藏第三产业的就业效应研究[D].西藏大学,2016.

[5]杨时民.西藏“三农”政策体系研究[M].北京:人民出版社,2013.

[6]久毛措,王世靓.城镇化进程中青藏两省区农牧民生存状况调查与研究[M].北京:科学出版社,2016.

[7]胡洁.西藏城乡一体化的发展:探索与思考[M].北京:光明日报出版社,2017.

[8]王凤科,温芳芳.城镇化过程中社会融合问题研究[M].北京:科学出版社,2016.