产权界定中的农户相机抉择及其行为转变:以农地确权为例

2018-07-03罗明忠朱文珏

罗明忠 刘 恺 朱文珏

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

一、引言

农地制度作为农村经济制度体系和农业发展的基础制度,一直是中国农村变革最本原的核心问题。家庭联产承包责任制的实施,实现了土地所有权与承包经营权的“两权分离”,满足了农户对土地经营的真实权利诉求,推动了资源配置效率的改善。但是,农村土地“二轮承包”以来一直面临耕地分布条块小型化、产权模糊化、承包预期不稳定以及行使权能不明确等难题,并可能带来“公地的悲剧”,一定程度上约束了农户对农地产权的处置能力,如农地流转不畅、农地抵押权丧失、科学种田难以引入等。新形势要求对农村土地权利配置进行新一轮改革,必须通过确权以提升农地产权明晰度,增强农户对产权的排他性,赋予产权交易灵活性,以增强农民对农地资产价值属性的处置能力(罗必良 等,2014),保护农民的根本利益。进入新世纪以来,中国一直在探索新一轮的农地确权改革,并于2013年正式提出实行农地“三权分置”,全面推进农地确权工作。

产权制度的变革必定引发相关主体的相机抉择,而且不同的产权界定方式隐含的效应存在差异。随着农地确权政策的颁布、试点及全面实施,其政策效应成为社会各界普遍关注的热点问题,研究范围渐渐超出了对农户权利问题的讨论,发散至农地确权对农村、农业生产、交易领域的影响,包括而不仅限于新一轮确权对农地流转(刘玥汐 等,2016;胡新艳 等,2016;付江涛 等,2016;程令国 等,2016)、农业生产投资(黄季焜 等,2012;Besley,1995)、农业纵向专业化分工(陈昭玖 等,2016)以及农村金融(彭魏倬加 等,2016)的影响等。既有文献大多期望阐明并证明新一轮农地确权可能导致的一系列有利于农村、农民及农业发展的变化。需要正视的是,农地确权对农村要素市场的影响,是农户基于对产权制度安排的感知和响应派生的,原有的分析可能更偏重于实证的考量而弱化了对农户行为的内在逻辑分析。

事实上,农地确权推进的不同阶段,农户的土地安全性感知程度不一,其感知与行为响应可能存在差异,进而形成差异化的农地运作方式。尤其是在产权界定及变更的过程中,当农地初始赋权方式为农地制度植入了按国家意图“变更”的基因时,对农民而言,就意味着农地产权的弱化与调整(李尚蒲 等,2015)。而且,无论是农地的第一轮承包、第二轮承包,还是如今的新一轮农地确权,均是通过行政落实而非市场交易的方式进行,并依据相关法律和政策赋予集体对农地产权进行界定、调整的权力和运作空间。集体权力由个体成员权构筑,当政策变动以致农地出现调整契机时,村集体中的农户就被赋予了对地权重新调整界定的谈判权力,可能引发农户基于谈判能力的产权争夺。

可见,新一轮农地确权是中国农村土地制度乃至农村政策的一项重大变革和创新,从长期看必然有利于稳定农户的未来预期。但是,确权在推进过程中也可能出现农地产权归属的阶段性不稳定问题,引发农户间的权利争夺,产生高昂的产权界定费用。本文将着重考察在新一轮农地确权推进过程中农户的土地产权保护行为。

二、产权保护:策略与手段

所谓农地确权,主要包括三方面含义:一是空间四至上的明确,包括地理位置,边界范围;二是期限上的明确,土地承包关系长久不变;三是权能上的明确,涵盖经营权、收益权、流转权和抵押权等。可见,此次农地确权改革本质是国家以法律形式对农地产权在各个维度上的界定,确权所界定的产权分配及其伴随利益难以再调整,可能引发农户间的产权保护与争夺,进而导致农户相机抉择并作出行为转变。

(一)产权界定方式与租值耗散

长期以来,中国实行的农村土地家庭联产承包责任制基本上遵循天赋地权法则,采取集体中成员均分。农地“均分”的制度基因根深蒂固,且土地承包经营权的调整,绝大多数是在人地关系发生变动后对要素分配不平等的响应。然而,农地确权的本质是对农地产权的再次界定或法律认定。这种通过非市场机制配置产权、进行产权界定的制度政策,必然引致租值耗散*租值耗散是指竞争使用资源导致资源的价值下降或消失。(Cheung,1974;Barzel,1974)。

按照现行农地确权政策,农户对农地承包权的界定权利再次落至村级集体层面,且承包权不允许以市场方式按照价高者得进行,而是由农户共同协商谈判而定。由此,作为“理性经济人”的农户都希望处于产权界定中的优势地位,以获得数量更多、质量更好的农地承包权。与此同时,一方面,农地确权在产权界定中存在成员资格难以界定、确权时点难以界定、人户关系难以处理等问题,相当于赋予了确权主体极大的运作空间(高强 等,2016);另一方面,确权过后,村集体组织对农地承包权的调控受到约束,农户间的农地承包权调整预期变得更加艰难或不复存在。由此,农地确权很可能将农村原本处在“休眠状态”的隐性矛盾显性化,使得利益矛盾激化,并可能演化成为一场农户之间的权利争夺,此时农户的谈判能力就成为其保护自身产权的关键。可见,农地确权的实施,打开了农地调整的机会窗口,可能导致农户间出现土地产权争夺与保护行为,并带来租值耗散。

(二)产权保护中的行为抉择

产权保护也即构筑产权的排他性行为,排他性强度来源于个人(行为主体)的行为能力、利益关联体的支持(比如家族、村庄、社区)、社会道义以及法律援助和政府支持,且三者对产权强度的施加在一定条件下是可以相互补充与替代的。如15世纪末至18世纪的英国圈地运动,地主贵族通过暴力手段将农民土地圈占后,借助《公有地围圈法》的颁布实施,将圈地强占行为合法化,以国家机器保护圈得的农地。可见,一个产权主体的排他能力,不仅取决于其自身的禀赋和能力,而且还取决于相关利益者的禀赋和能力。产权主体的行为能力对于产权的实施具有重要的行为发生学意义。当法律和社会赋予的排他力量被弱化时,主体的谈判能力(行为能力)以及所在村落的认同则成为产权界定中权利保护的关键力量。提升谈判能力的可能手段:一是以“保全”为基础的产权在位控制与实施,二是行为主体的“强力”支撑。

产权在位控制与实施:“弃耕”到“复耕”。在产权不稳定的情境下,农地的排他性被弱化,他人实施产权侵占的成本下降,特别是在农地承包经营权出现可能的调整节点时,农地产权从法律赋权上获得的排他能力减弱,村集体所提供的排他能力又不具备强制性,此时,农户对农地的在位控制与实施则直接影响其在新一轮农地产权界定时的谈判能力与竞争优势。农户可以通过对农地的在位控制即耕作进行产权宣示,凭此增强社会和集体的认同,以提高竞争方争夺产权的代价,进而将竞争对手剔除,最终获得法律层面的赋权。在产权不明确的情况下,一个实施“弃耕”行为的农户,在产权重新界定时其谈判能力将可能被打折扣,集体的认同相对降低,此时潜在竞争对手则可能通过低成本运作而夺取被原承包主体“抛荒”的农地,故“弃耕”将增加“失地”的可能性。于农户而言,“弃耕”与“失地”有着本质上差别,前者指的是有地不种,农地承包权是保留的,后者指的是农地承包权被剥夺,即是易主的。出于担心农地抛荒后被“收回”,或害怕权属不清晰的部分会被其他农户“侵占”,导致“弃耕”变成“失地”,一些农户就可能选择承担一定的排他成本,即承担一定的控制与行使成本以增强谈判能力,获得在重新界定产权时的比较竞争优势,从而达到维护自身农地权益的目的。由此,一个在农地确权前对其承包地弃耕的农户,在确权完成前的实施阶段,就可能宁愿承担经营农地(复耕)所带来的低利润甚至是负利润,也不愿意“抛荒”农地(罗明忠 等,2017b)。此时,“耕作”则成为农户对其农地产权维护的重要方式之一。

构筑谈判主体的“强力”。以“保全”为基础的“复耕”行为是实现产权在位控制与行使的策略性手段,但其并不足以实现产权的完全保护。因为在集体产权界定过程中,谈判主体的“强力”,如人数的多寡、声音的大小、暴力的强弱等,也发挥着不可忽视的作用,较大的“强力”甚至可推翻“保全”下的产权控制。需要指出的是,“强力”不仅指行为主体直接伤害对方的能力,也包括社会规范和法律建立起来之后,能够援用的第三方力量(曹正汉,2008)。因此,构筑与提升行为主体的“强力”也是农户增强在确权实施中谈判能力的重要手段,可能的表现形式是,在确权界定谈判阶段,家庭中外出务工劳动力的回流或者通过对具有话事权的主体进行“寻租”。

(三)产权保护的成本

产权保护是需要付出成本的。农地确权引发的农地资源权利争夺及保护实际上是农户间基于成本收益比较的博弈行为,其蕴含的基本逻辑是:当市价作为决定竞争胜负的准则被压制,但竞争依然存在时,那么其他替代市价的争夺准则会出现(张五常,2014)。但是,通过非市场的准则争夺资源的产权需要投入有价值的资源,当争夺资源所耗费的价值等于所争夺资源价值,争夺行为才会停止,此时所争夺资源价值被耗散,由此付出的代价则是产权安排的制度费用。正如Coase(1960)“牛麦”一例,对于农夫来讲,若养牛者不需要对走失的牛所造成的谷物损坏承担责任,那么农夫要保护谷物不受损坏则需要付出建造栅栏的成本,而且仅当建造栅栏的成本小于谷物的损失时,建造栅栏才具有意义,此时栅栏的建造成本即是该制度安排下形成的费用。

面对长久持有农地承包权的利诱,农户愿意承担一定的成本以增强其排他能力和谈判能力,以保全甚至争夺更多、更好的农地承包权。这种农户之间的行为模式逐渐演化成为一种替代市价的竞争方式,有能力且愿意承担较高成本的农户成为产权争夺中的优势方,反之则为劣势方,争夺、保全成本则成为市价的替代,需要付出的成本将逐渐耗散农地产权价值。同时,农户的策略选择无疑是基于成本最小化和排他能力、谈判能力最大化考量后的结果,可能的选择一是低成本粗放经营甚至只是把农地翻转不至于野草众生或者在农地四至“围一圈”排他性作物等,二是农村劳动力在产权谈判期间的临时性回流。此时,农户的“复耕”行为和“回流”行为并不是一种农业生产经营性行为,而是一种基于产权保护需要的临时性行为,是有针对性提高排他能力和谈判能力的措施。

可见,在确权过程中,农户会衍生系列基于农地产权保护的相机行为抉择,包括“复耕”、“构筑强力”等。由于“强力”等因素存在短期性、即时性特征,并且农户会相对隐瞒实情,故其难以被观测。相比之下,农地耕作存在季节性、周期性以及连续性特征,更易于被观测。本文实证部分重点是检验在新一轮农地确权过程中,农户对农地的在位控制,即检验确权过程中农户存在的“复耕”行为:第一步,检验确权过程中农户是否存在“复耕”行为,具体为对比新一轮农地确权前后的农户农地耕作率、流转率和抛荒率的变化,若耕作率提升、抛荒率降低,则可证明农户“复耕”行为的存在;第二步,检验农户的“复耕”行为是否伴随着粗放经营特征,具体表现为较少的人力投入、农机投入、肥力投入、种苗投入等,而且由于确权前农地一直处于被弃耕状态,故粗放经营还可能表现为“复耕”农地的质量较差及耕作的分散化特征。

三、数据来源、变量选择与研究方法

(一)数据来源

本文数据源于国家自然科学基金重点项目群项目“农村土地与相关要素市场培育与改革研究”和教育部创新团队发展滚动支持计划项目“中国农村基本经营制度”2014年底所做的农户问卷调查。问卷调查采取系统抽样方法,选取广东、贵州、河南、江苏、江西、辽宁、宁夏、山西、四川9个省区作为调研区域,由课题组成员一对一对农户发放并回收调查问卷。针对本文研究目的,选取于2014年末农地确权登记进展较快、试点范围较广的山西(2014年底完成试点地区确权登记)*山西省人民政府办公厅,《山西省2014年农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作方案》,2014年4月18日。、河南(2014年年内完成试点地区确权登记)*河南省人民政府办公厅,《河南省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作的意见》,2014年8月12日。和四川(2013年底完成试点地区确权登记)*四川省农业厅,《四川省农村土地承包经营权确权登记试点工作方案(试行)》,2012年8月23日。3个省的调查样本作为本文实证研究的数据来源,剔除数据缺失和作答倾向固定等无效问卷,最终获得符合本选题要求的有效问卷645份,其中,山西、河南和四川三个省的样本量分别为201户、230户和214户,确权比例分别为53.7%、26.5%和52.3%。

(二)变量选择与测度

1.被解释变量

(1)农地处置行为。选取农地抛荒率、流转率和耕作率作为观察农户“复耕”行为的被解释变量,抛荒率、流转率与耕作率三者之和为100%(表1)。

(2)经营特征。选取农户家庭劳动力的务农率、兼业率、本县就业率、本省外县就业率以及外省就业率作为检验农地经营的人力特征,务农率、兼业率、本县就业率、本省外县就业率与外省就业率之和为100%(表1)。选取农机使用率检验农地经营的资本特征,选取农地肥力、灌溉条件检验农地经营的质量特征。选取农地耕地块数检验经营细碎化特征。

2.解释变量

选取“是否确权”作为关键变量。由数据来源可以看出,在调研期内,山西和河南的样本处于确权期间,而四川的样本亦仅处于确权后一年期间,并不足以使得政策效果完全显现,故可将其均视为处于确权实施阶段。同时根据既有研究提炼出影响农地处置行为、农业经营行为的因素作为控制变量,共分类为四个维度:

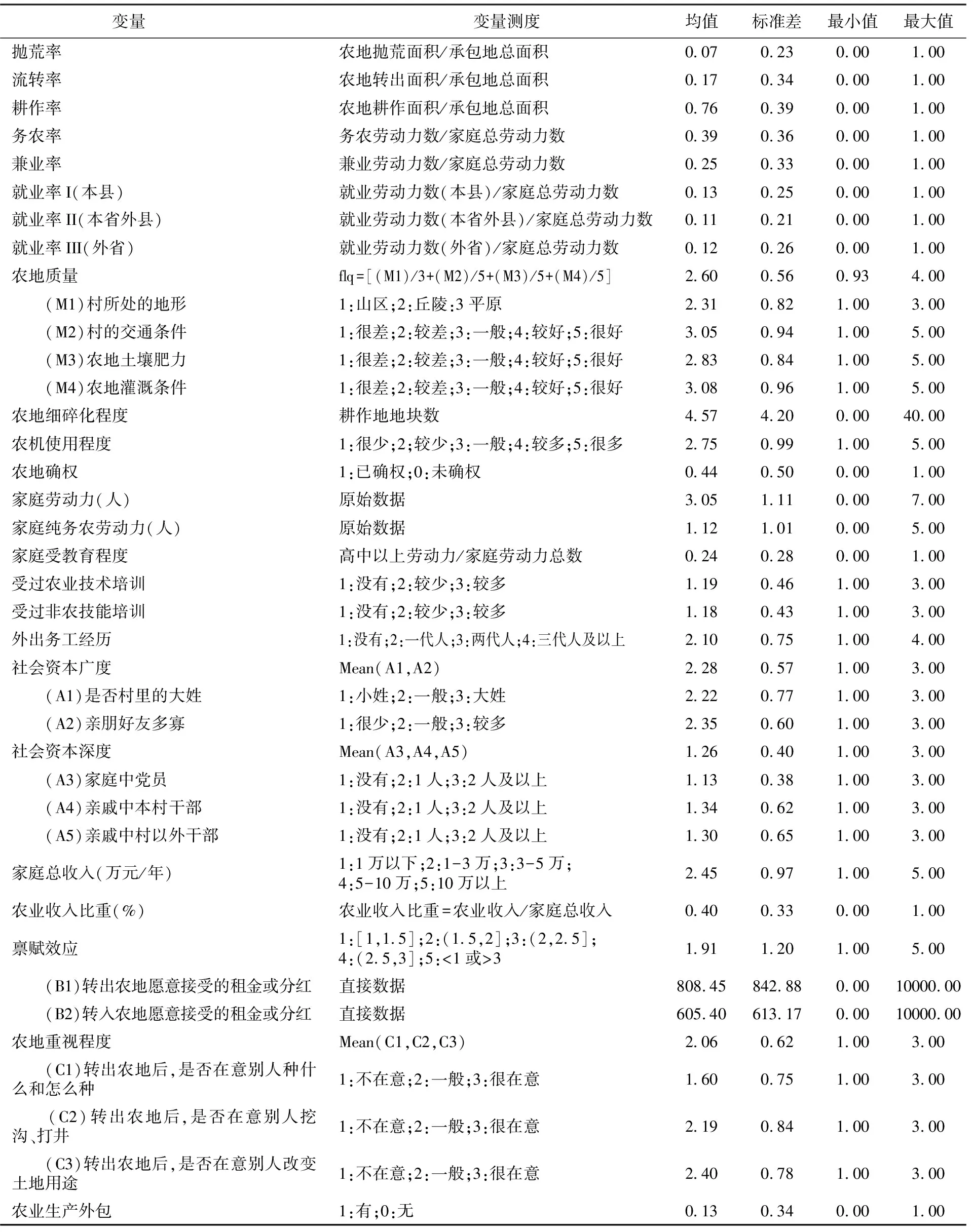

表1 变量选择与测度(N=645)

(1)人力资本状况。包括“家庭劳动力总数”、“纯务农劳动力人数”、 “高中及以上劳动力比重”、“农业技术培训”、“非农技术培训”以及“外出务工经历”(罗明忠 等,2015b)。

(2)社会资本状况。包括社会资本广度方面的“是否村里的大姓”、“亲朋好友多寡”及社会资本深度方面的“家庭中党员人数”、“亲戚中本村干部人数”、“亲戚中村以外干部人数” (苏小松 等,2013;卫龙宝 等,2014;牛晓冬 等,2015;蒋乃华 等,2007;罗明忠 等,2015a)。

(3)经济资本状况。包括“家庭总收入”和“农业收入占比” (刘艳 等,2008;牛晓冬 等,2015)。

(4)农业经营特征。包括“农地质量”、“农地细碎化程度”、“农地禀赋效应*禀赋效应即放弃该物品所愿意接受的价格(WTA)与未拥有该物品的人购买这一物品愿意支付的价格(WTP)的比值(Thaler,1980)。”、“农地重视程度”以及“农业生产外包”(张成玉,2011;钟文晶 等,2013;钟文晶,2013),见表2。

(三)研究方法

(1)分数响应模型(Fractional Response Models)。由Papke et al.(1996)提出,适合拟极大似然的分数阶多项式模型,每个被解释变量为介于 0 和 1 的变量,多个被解释变量之和必须为100%。本文所设置的衡量农地处置行为和劳动力配置的变量均为分数形式,适用于该模型。

(2)倾向值匹配分析(Propensity Score Matching,简称PSM)。由Rosenbaum et al.(1983)创立,适合抽样样本数据的因果推断(郭申阳 等,2012),该方法主要分为三个步骤:首先,寻找最佳的协变量,消除干预组和控制组之间在选择变量以外的差异;然后,通过估计logistic或者probit回归模型计算倾向值,倾向值接近的干预组成员和控制组成员被视为具有可比性;最后,根据倾向得分进行匹配,并计算干预效应。该方法适用于检验分析确权政策的系列影响。

四、实证检验结果与分析

(一)确权与农户“复耕”行为

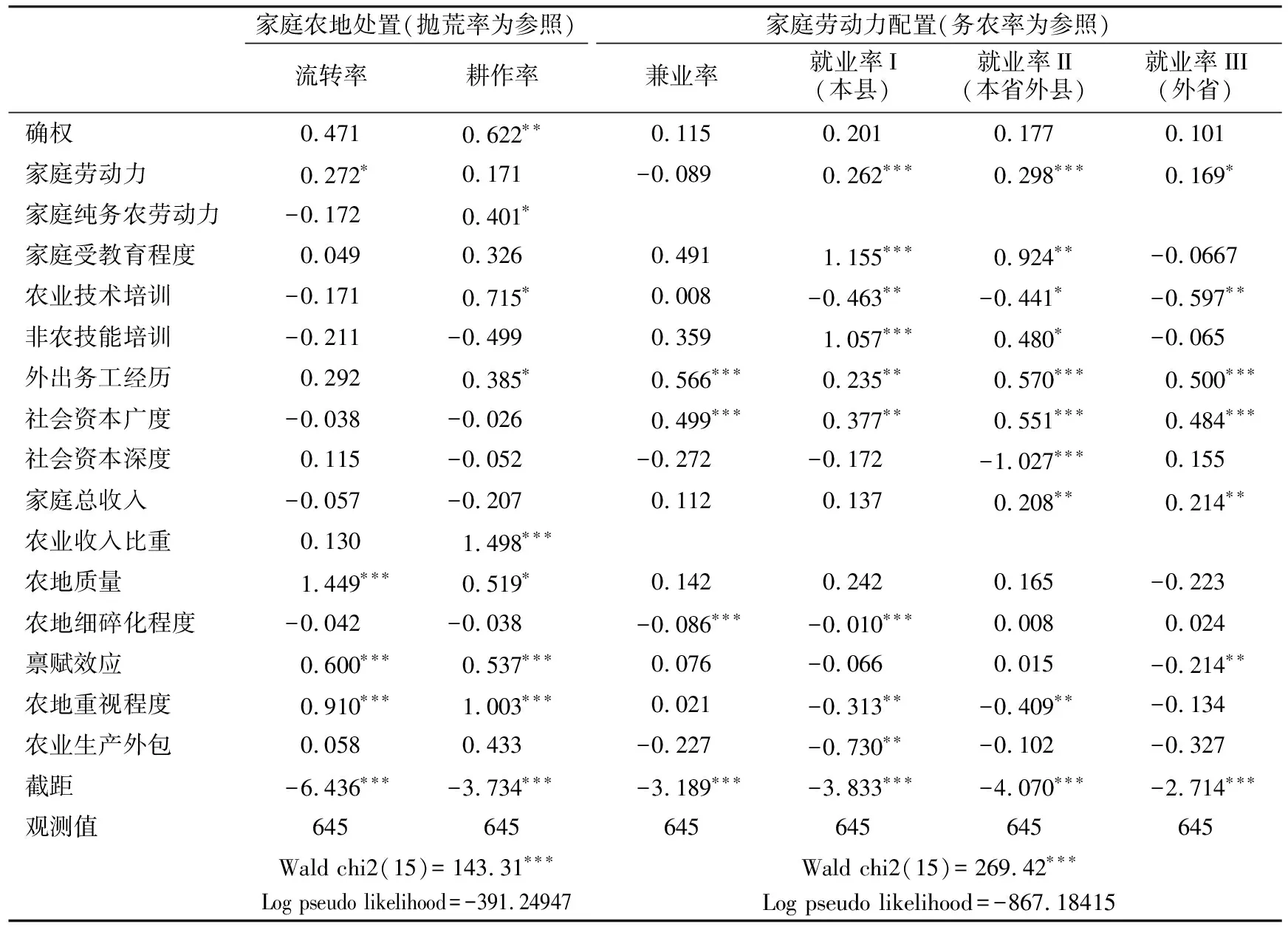

分数响应模型实证结果如表2所示。

表2 分数响应模型结果

注:***表示p<0.01;**表示p<0.05;*表示p<0.10。在家庭劳动力配置的分数回归中,由于“家庭纯务农劳动力” “农业收入比重”是被解释变量的强相关内生变量,故不作为解释变量输入。

在该模型中,输入被解释变量家庭农地处置与家庭劳动力配置,关键解释变量确权以及控制变量。结果显示,确权对家庭农地处置具有显著影响,具体而言,以抛荒率为参照,确权对于农地流转率影响未通过显著性检验,而对农地耕作率具有正向影响,且在5%的统计水平下显著。由于三者之间是相互替代关系,该结果可以理解为农地确权实施阶段,农户的耕作率上升是由于抛荒率下降而致,亦说明确权实施阶段农地抛荒率的降低是源于农地耕作率的上升(若以耕作率为参照,确权对农地抛荒率具有显著负向影响)。

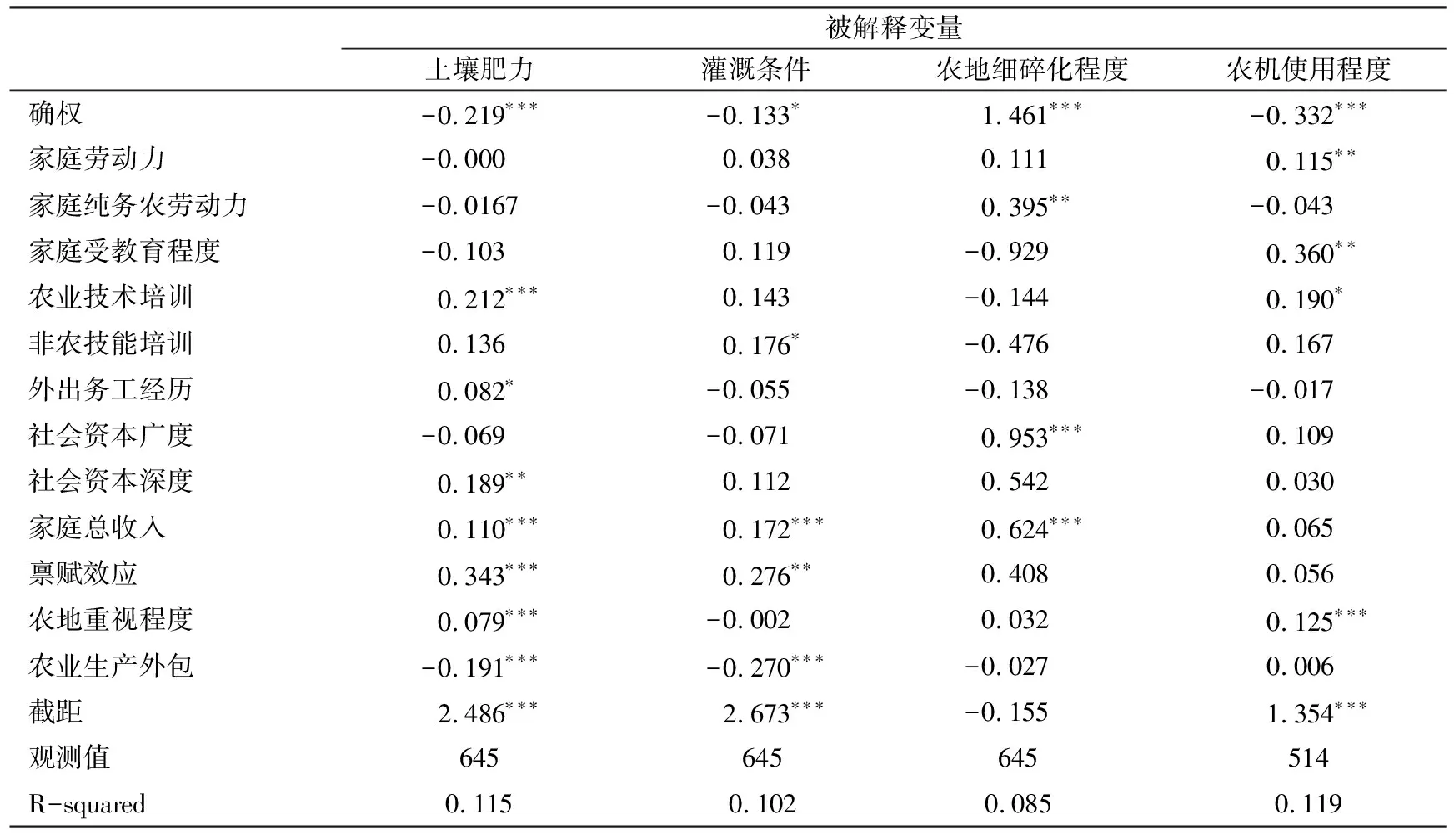

在多元回归模型中(表3),输入被解释变量土壤肥力、灌溉条件、农地细碎化程度和农机使用程度,关键解释变量确权以及控制变量。结果显示,确权对土壤肥力、灌溉条件、农机使用程度具有显著负向作用,在10%的统计水平上显著;确权对农地细碎化程度具有显著正向影响,在1%的统计水平上显著。

表3 多元回归模型结果(N=645)

注:645个样本中有514户会采用农机进行耕作。***表示p<0.01;**表示p<0.05;*表示p<0.10。

(二)倾向性得分匹配:确权与农地“复耕”行为及其粗放经营特征的因果关系

将研究对象分为两组:已确权的农户以及未确权的农户。此二分变量定义了研究中的干预条件:已确权的干预组相对于未确权的控制组。为了评估ATT(干预效应),必须根据不同被解释变量控制多个协变量(与上文相同),以找出已确权组与未确权组中特征最相近的成员进行匹配。

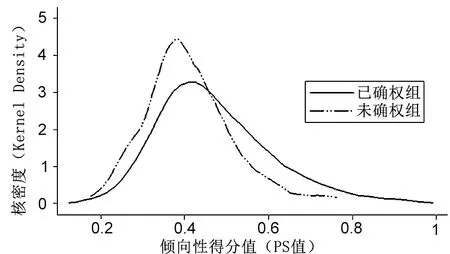

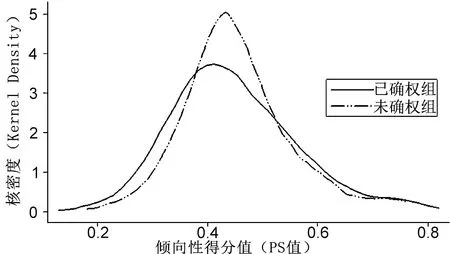

利用最近邻匹配法,以确权对农地处置行为为例,进行倾向性得分匹配,图1中(a)、(b)分别为已确权组(干预组)和未确权组(控制组)的PS值匹配前后的核密度。可见,相对匹配前,匹配后的两组样本倾向得分的概率分布更为接近,更符合正态分布,说明两组样本各方面特征更为相似,匹配效果较佳。对匹配后的干预组和控制组样本进行平衡性检验,匹配后干预组和控制组在协变量上均不存在显著差异,即两组具有相同的倾向特征,平衡性检验得到通过*限于篇幅,不列表详述。。

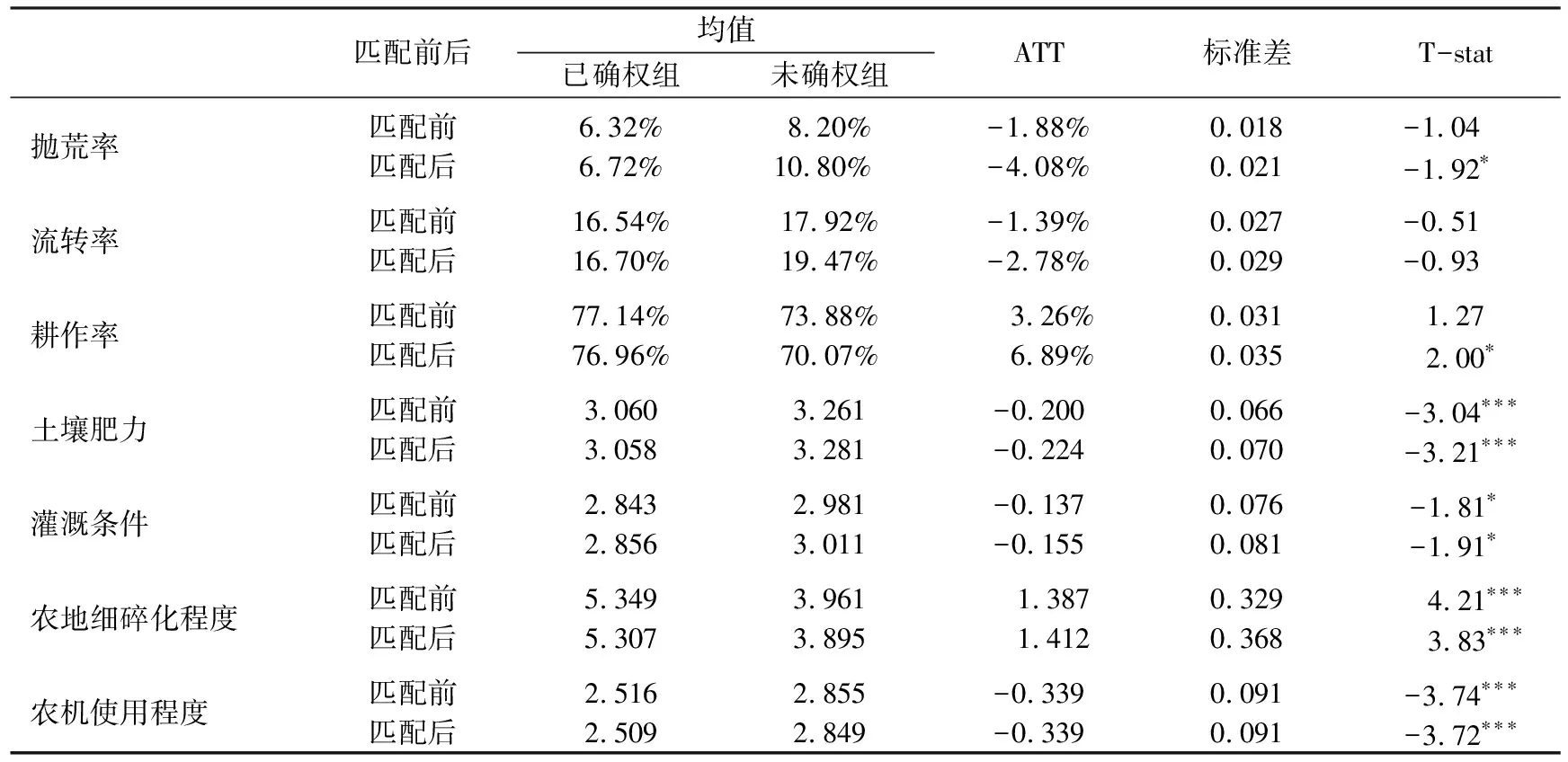

估计样本的平均干预效应(ATT)。结果显示(表4),匹配后,在农地处置行为方面,农地确权对抛荒率的干预效应为负向,对耕作率的干预效应为正向,且在10%的统计水平上显著,但确权对农地流转的干预效应均没有通过显著性检验;在农地经营方式方面,确权的干预效应对于土壤肥力、灌溉条件、农机使用程度及使用农机来源具有负向作用,且均在10%的统计水平上显著,对于农地细碎化程度具有正向作用,在10%的统计水平上显著。

(a)匹配前

(b)匹配后

表4 倾向匹配后的农地确权干预效应

注:***表示p<0.01;**表示p<0.05;*表示p<0.10。

(三)实证检验结果分析

(1)确权对农户的农地处置行为影响显著。从表4可见,在倾向匹配后,已确权农户的抛荒率相比未确权的农户低4.08%,而已确权农户的耕作率高于未确权农户6.89%,均通过10%统计水平上的显著性检验。但已确权农户和未确权农户在流转率上仅存在2.78%的差异,且没有通过显著性检验。在三者是相互替代关系的前提下,从数据结果上可以推导,当确权实施与否并不影响流转率时,已确权农户抛荒率的降低是源于其耕作率的提高,说明农地确权导致了农户的“复耕”行为。如前文所述,农地确权会触发农户阶段性的产权保护行为,为维护或取得其在产权谈判时的优势地位,进而实施事实上或形式上的复耕。农户试图通过对产权的事实占有,强化集体对自身产权的认同程度,并最终通过确权政策上升为法律层面的权利赋予。

(2)在劳动力要素投入方面,确权对农户家庭劳动力就业配置的影响未通过显著性检验。表明就目前情况看,确权的实施并没有促使农户增加对农业生产的劳动力投入。耕作率的上升并没有伴随相应劳动力配置的增加,在技术、其他要素投入不变的条件下,可推断农户的“复耕”行为并不是以生产盈利为目的。但相关研究却证明,农地确权对农村劳动力配置会产生影响(Deininger et al.,2011;Chankrajang,2015;De Janvry et al.,2015;Chernina et al.,2010)。因此,中国新一轮的农地确权对农村劳动力配置的影响还有待进一步收集更多的事实加以验证。

(3)在农地要素投入方面,相对于未确权农户,确权农户的整体土壤肥力较差、灌溉条件较差、农地细碎化程度更严重。从产权保护视角,在产权重新界定情境下,即便是以往被农户“弃耕”的质量较差或“插花零碎”农地,同样存在施加排他性耕作的必要性,这部分耕地的“复耕”则会拖累确权后耕作农地的整体质量并导致农户耕作土地的进一步细碎化*当然,有些地方比如广东清远市阳山县采取“先置换整合再确权”的农地确权模式,明确规定,原则上每个农户家的承包耕地为1~2块,则达到了破解农地经营细碎化的正向效应(罗明忠 等,2017a)。。

(4)在农机要素投入方面,确权农户的农机使用程度(即农机使用率)整体更低。究其原因可能是,确权前“弃耕”、确权实施时阶段性“复耕”的这部分新增农户的农机使用程度显著偏低。从产权保护视角,出于保护自身产权的复耕,必然以增强农地的排他性而非收益性为目标,在该目标作用下必然尽可能减少农地经营投入,包括要素量的投入与要素质的投入。即农户不会因为临时性的耕种需求而大量增加投入使用农机设备。

可见,在新一轮农地确权阶段,农户确实存在“复耕”行为,但农户“复耕”行为的发生不仅没有带来其家庭劳动力配置结构的改变,还伴随农地整体经营质量降低以及农机使用率的下降,粗放型经营特征明显。在技术条件不变的条件下,新一轮农地确权阶段的农户“复耕”行为并不是一种长期的生产经营决策行为,而是出于产权保护的临时性策略选择结果,其必然具有低成本、低投入及短期性的行为特征。

五、结论与进一步讨论

在新一轮农地确权实施阶段,农户面临着农地产权不稳定问题,出于农地产权保护目的,农户必然会采取相机行为决策,并同时伴随资源的耗散。其中,在确权过程,将已经抛荒的农地“复耕”是一种重要的产权保护手段,用以提升确权过程中的谈判能力,构筑产权界定中的优势地位。基于来自四川、河南和山西3个省645个农户的系统抽样问卷调查数据,采用分数回归模型、多元回归模型和倾向性得分匹配法进行实证检验,结果显示,新一轮农地确权实施阶段,农户的“复耕”行为确实存在,但其不仅没有诱致人力投入增加,还伴随较差的农地质量和较低的农机使用率。可见,新一轮农地确权实施阶段的农户“复耕”行为,显示出粗放型、短期性的经营特征,因此,这种“复耕”更多的是一种产权保护的临时性抉择,而非长期性的经营决策行为。

农户粗放型、短期性、形式化的“复耕”行为,究其实质是由产权变迁所引致的租值耗散。那么进一步延伸,在农地确权当中,制度变迁的费用就不仅包括政府承担的土地丈量、登记、颁证费用,还应包括村集体为说服或强迫确权政策的反对者或阻挠者接受制度的变迁所付出的代价,以及村集体、农户在确权的产权界定过程中,进行谈判所耗费的人力物力。可见,农地确权政策的实施成本需要政府、村集体和农户三者共同承担。但对于农地确权是否具有经济性,所付出的制度费用是否能在较大幅度上提升资源的配置效率,即其是否达到帕累托改进,不同局限条件下具有不同的结论。换言之,一项政策或一个措施实施的成败具有极强的情景依赖性,尤其是在我国这种地域特征、地形特征、气候特征以及人文特征差异如此之大的国度,全国范围内推行的政策措施必定引致差异化的政策效应,并必定由产权主体的行为改变进行传导。

农地确权政策实施完成之后,农户产权处置行为很可能再次发生改变,并且这种改变会根据局限条件的差异而不同。由于确权实施阶段的复耕行为是一种产权保护的临时性选择,一旦农地确权工作完成,农户预期农地产权得到确认,农户需要承担的农地产权保护成本将迅速下降。

一方面,在农户务农行为能力不变的前提下,确权阶段基于产权保护的复耕决策行为将可能转变为农地流转或二次弃耕,主要取决于农地流转市场的交易运作费用。如果农地制度及其相关配套制度的变革有利于农地市场发育,助推农地流转交易效率提升,农户实施农地流转所需承担的交易运作费用更低,就可能会有更多的农户倾向于将农地流转,以获得农地的财产性收益。否则,必须警惕确权之后,农户对其承包农地再次抛荒。另一方面,确权使得农地产权权属更加稳定、位置更加清晰、期限更加长久,降低了农户在农地上进行长期投资的风险,可能激励农户加大农业固定资产投资。在这种情境下,农业生产效率提升,农户的务农收益增加,此时复耕由产权保护行为转变为农业生产经营行为,短暂性复耕将转变为长期耕种。可见,确权过后农户决策行为将因行为能力、交易费用以及市场环境的局限差异而产生不同变化,这将成为下一步研究的一个重要方向。

参考文献:

曹正汉. 2008. 产权的社会建构逻辑:从博弈论的观点评中国社会学家的产权研究[J]. 社会学研究(1):200-216.

陈昭玖,胡雯. 2016. 农地确权、交易装置与农户生产环节外包:基于“斯密—杨格”定理的分工演化逻辑[J]. 农业经济问题(8):16-24,110.

程令国,张晔,刘志彪. 2016. 农地确权促进了中国农村土地的流转吗[J]. 管理世界(1):88-98.

付江涛,纪月清,胡浩. 2016. 新一轮承包地确权登记颁证是否促进了农户的土地流转:来自江苏省3县(市、区)的经验证据[J]. 南京农业大学学报(社会科学版)(1):105-113,165.

高强,张琛. 2016. 确权确股不确地的理论内涵、制度约束与对策建议:基于广东省珠三角两区一市的案例分析[J]. 经济学家(7):32-40.

郭申阳,弗雷泽. 2012. 倾向值分析:统计方法与应用[M]. 郭志刚,巫锡炜,译. 重庆:重庆大学出版社.

胡新艳,罗必良. 2016. 新一轮农地确权与促进流转:粤赣证据[J]. 改革(4):85-94.

黄季煜,冀县卿. 2012. 农地使用权确权与农户对农地的长期投资[J]. 管理世界(9):76-81,99.

蒋乃华,卞智勇. 2007. 社会资本对农村劳动力非农就业的影响:来自江苏的实证[J]. 管理世界(12):158-159.

李尚蒲,罗必良. 2015. 农地调整的内在机理及其影响因素分析[J]. 中国农村经济(3):18-33.

刘艳,韩红. 2008. 农民收入与农地使用权流转的相关性分析[J]. 财经问题研究(4):12-17.

刘玥汐,许恒周. 2016. 农地确权对农村土地流转的影响研究:基于农民分化的视角[J]. 干旱区资源与环境(5):25-29.

罗必良,李玉勤. 2014. 农业经营制度:制度底线、性质辨识与创新空间——基于“农村家庭经营制度研讨会”的思考[J]. 农业经济问题(1):8-18.

罗明忠,刘恺. 2015a. 农村劳动力转移就业能力对农地流转影响的实证分析[J]. 广东财经大学学报(2):73-84.

罗明忠,刘恺. 2017a. 交易费用约束下的农地整合与确权制度空间:广东省阳山县升平村农地确权模式的思考[J]. 贵州社会科学(6):121-127.

罗明忠,刘恺,朱文珏. 2017b. 确权减少了农地抛荒吗:源自川、豫、晋三省农户问卷调查的PSM实证分析[J]. 农业技术经济(2):15-27.

罗明忠,陶志. 2015b. 农村劳动力转移就业能力对其就业质量影响实证分析[J]. 农村经济(8):114-119.

牛晓冬,罗剑朝,牛晓琴. 2015. 不同收入水平农户参与农地承包经营权抵押融资意愿分析:基于陕西、宁夏农户调查数据验证[J]. 经济理论与经济管理(9):101-112.

彭魏倬加,李中. 2016. 农村土地确权与农村金融发展关系:基于湖南县域的实证研究[J]. 经济地理(7):160-166.

苏小松,何广文. 2013. 农户社会资本对农业生产效率的影响分析:基于山东省高青县的农户调查数据[J]. 农业技术经济(10):64-72.

卫龙宝,李静. 2014. 农业产业集群内社会资本和人力资本对农民收入的影响:基于安徽省茶叶产业集群的微观数据[J]. 农业经济问题(12):41-47.

张成玉. 2011. 农地质量对农户流转意愿影响的实证研究:以河南省嵩县为例[J]. 农业技术经济(8):72-79.

张五常. 2014. 经济解释(卷4):制度的选择[M]. 北京:中信出版社.

钟文晶. 2013. 禀赋效应、认知幻觉与交易费用:来自广东省农地经营权流转的农户问卷[J]. 南方经济(3):13-22.

钟文晶,罗必良. 2013. 禀赋效应、产权强度与农地流转抑制:基于广东省的实证分析[J]. 农业经济问题(3):6-16,110.

BARZEL Y. 1974. A theory of rationing by waiting [J]. Journal of Law and Economics, 17(1):73-96.

BESLEY T. 1995. Property rights and investment incentives: theory and evidence from Ghana [J]. Journal of Political Economy, 103(5):903-937.

CHANKRAJANG T. 2015. Partial land rights and agricultural outcomes: evidence from Thailand [J]. Land Economics, 91(1):126-148.

CHERNINA E, DOWER P C, MARKEVICH A. 2010. Property rights, land liquidity and internal migration [J]. Journal of Development Economics, 110:191-215.

CHEUNG S N S. 1974. A theory of price control [J]. Journal of Law and Economics, 17(1):53-71.

COASE R H. 1960. The problem of social choice [J]. Journal of Law and Economics, 3(1):1-44.

DE ININGER K, ALI D A, ALEMU T. 2011. Impacts of land certification on tenure security, investment, and land market participation: evidence from Ethiopia [J]. Land Economics, 87(2):312-334.

DEJANVRY A, EMERICK K, GONZALEZNAVARRO M, et al. 2015. Delinking land rights from land use: certification and migration in Mexico [J]. American Economic Review, 105(10):3125-3149.

PAPKE L E, WOOLDRIDGE J M. 1996. Econometric methods for fractional response variables with an application to 401 (k) plan participation rates [J]. Journal of Applied Econometrics, 11(6):619-632.

ROSENBAUM P R, RUBIN D B. 1983. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects [J]. Biometrika, 70(1):41-55.

THALER R. 1980. Toward a positive theory of consumer choice [J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 1(1):39-60.