服务业开放提高了我国出口国内附加值吗

——理论与经验证据

2018-07-03黄繁华

姜 悦 黄繁华

(南京大学 经济学院,江苏 南京 210093)

一、 引言

改革开放以来,我国制造业出口在顺应经济全球化中获得了长足发展。然而,从全球产业链的分工视角看,我国在整体上仍处于价值链的中低端,主要从事产品的加工制造,因而获取的利润相当微薄。当前,我国面临国内外经济形势的双重压力:一方面,国内要素价格上升,传统优势正在逐渐减弱;另一方面,国外需求低迷,全球经济规则重构。因此,加快出口贸易转型升级,提升国际分工地位成为推进我国贸易持续增长亟待解决的重要问题。现有研究表明,一国国际分工地位的攀升需要服务业的支持(Coe,2000;Coffey et al.,1991)。以设计、研发、营销、品牌为代表的生产性服务业作为制造业生产中的高级要素投入,已成为驱动价值链地位提升和制造业转型升级的关键力量。

相比发达国家,我国服务业发展程度相对落后,因此进一步扩大服务业对外开放水平,对于我国吸收外资、引进先进技术、提升在全球价值链中的地位具有重要作用。近年来,虽然我国服务业开放取得了积极进展,但总体开放速度仍低于制造业,服务领域依旧缺乏竞争力。同时,当前的国际贸易规制也逐步由提倡商品自由化转向服务自由化。因此,提高我国服务业对外开放水平不仅是自身发展的需要,也是顺应国际贸易政策变化的必然。在此背景下,深入探讨服务业开放是否有助于促进我国在价值链分工中获得更多利益具有重要的理论和现实意义。

基于传统国际分工模式,有关服务业开放效应的文献主要研究一国开放程度对该国出口总量的影响。然而在价值链分工体系下,出口中的国内增加值才能准确反映出口中的国内产值,开放对出口增加值的影响则更能体现国际分工体系下开放与贸易的关系。目前,有关对外开放与出口增加值的研究可以归纳为两派观点:一些研究认为,通过对外开放可以吸收国外先进技术,促进国内科技创新,从而有利于提高本国的出口增加值(Amiti et al.,2007;田巍 等,2014);另一些研究则认为,对外开放使得发展中国家长期锁定在价值链低端,从事附加值较低的生产活动,阻碍了这些国家出口增加值的提高(Dollar et al.,2004)。从本质来看,开放对出口增加值的影响是国际贸易引致要素相对需求发生了变化,东道国的经济发展程度等内部因素对开放效应具有重要影响(Gwartney et al.,1999)。然而,目前还没有研究探讨服务业开放对出口国内附加值的影响。本文的研究意义主要体现在:目前,我国经济正处于转型之际,提高服务业水平和开放程度已成为经济发展的重要目标之一。因此,如何把握产品内分工和国际产业转移带来的机遇,通过服务业开放有效提升我国在全球化分工中的获利能力,促进产业结构调整升级,值得深入研究。鉴于此,本文将从直接效应和间接效应两个角度分析服务业开放对制造业出口国内附加值的影响机理。在此基础上,利用经验数据对影响我国出口国内附加值的双重效应进行验证,并进一步考察服务业开放对不同类型制造业影响的差异。本研究结论对于深入贯彻开放发展理念和提高我国制造业出口国内附加值具有一定的参考价值。

二、效应传导机制的理论分析与研究假设

1.服务业开放对出口国内附加值的影响

服务业开放对制造业出口国内附加值的溢出效应可以分为两个方面:一是,通过引进国外服务要素以促进制造业产品中高级服务投入的增长。服务业开放便利了国外服务中间品的进入,增加了制造业生产中服务中间投入品的种类,不同的服务中间品进入制造业生产过程可以带来差异化的竞争优势。作为中间投入的服务通常具有技术密集型、知识密集型、信息密集型、人力资本密集型等高端要素密集型特征,这些高端要素有助于促进制造业企业生产率的提高(Deardorff,2001)。国外服务中间品进入引起的竞争效应和示范效应会促进东道国生产效率的提升,从而提高制造业出口国内附加值。二是,通过降低生产成本提升制造业出口中的国内附加值。服务业开放可以通过直接和间接两条途径降低制造业的生产成本:首先,制造业企业能够利用国外更低价的中间服务降低投入成本,从而产生直接的成本降低效应(Robinson et al.,2002);其次,购买国外中间服务投入有助于促使企业将资源配置到更加有效的生产环节,从而间接地降低生产成本(Autor et al.,2013)。基于上述分析可知,服务业开放通过降低生产成本提高了制造业企业的生产率以及制造业出口中的国内附加值,实现了制造业内部的优化与升级。据此,本文提出:

H1:服务业开放对出口国内附加值有正向影响。

2.创新能力的中介效应

服务业开放的最大贡献在于技术外溢,即主要通过行业竞争效应、示范效应、人员流动效应、产业关联效应等促进东道国的创新和技术进步(Keller,2004)。扩大服务业开放水平不仅可以通过引进外资为东道国带来先进的硬件设施,更重要的是还能够带来知识、技术和资本的转移(黄繁华 等,2014)。服务投入(设计、研发等)具有高附加值的特点,因此增加本国服务中间品投入可以提升国内出口增加值比率。尤其是生产性服务业将人力资本、知识资本引入商品生产过程,有助于提高生产效率、运营效率及其他投入要素的使用效率。所以,服务业开放可以通过溢出效应,促进企业自主创新,实现制造业企业在生产链中的攀升,进而提高制造业出口中的国内附加值。据此,本文提出:

H2:创新能力在服务业开放影响出口国内附加值的关系中具有中介效应。

3.产业集聚的中介效应

根据“冰山成本”理论,随着对外开放水平的提高,运输成本会降低,产业集聚强度将增大。产业的空间集聚可以通过规模经济、吸引外商直接投资、降低交易成本、加强技术交流等途径提高出口国内附加值(陈丽娴 等,2016)。在产业集聚区,由于知识、信息和技术在区域内的扩散和共享,专业技术人才在区域内的集聚,使得服务业开放的溢出效应更为明显。此外,产业集聚还会通过制造业与服务业的产业关联对制造业增长产生乘数效应(Banga,2005),进一步提高出口企业的生产率、技术含量和服务专业化程度,促进制造业参与价值链高端环节的活动。因此,产业集聚程度的差异将影响服务业开放对制造业出口国内附加值的促进作用。据此,本文提出:

H3:产业集聚在服务业开放影响出口国内附加值的关系中具有中介效应。

4.垂直专业化的中介效应

由于竞争效应的存在,服务业开放不仅能够通过扩大中间品的进口提升生产专业化程度,还能促使制造业企业将服务环节外包,专注于具有比较优势的制造环节。垂直专业化分工主要通过以下方面影响制造业出口国内附加值:首先,由于专业化降低了配置成本,制造业企业可以将生产要素配置到具有高附加值的生产环节中,实现制造业出口国内附加值的提升(Bloom et al.,2013)。其次,随着分工的深化,制造业企业会选择生产利润高的产品,淘汰生产率低的产品,从而实现自身的转型升级(Bernard et al.,2010)。因此,服务业开放能够通过深化专业分工以降低成本、优化配置,进而提高制造业企业的生产率和出口国内附加值。据此,本文提出:

H4:垂直专业化在服务业开放影响出口国内附加值的关系中具有中介效应。

三、研究设计与指标选取

(一)研究方法

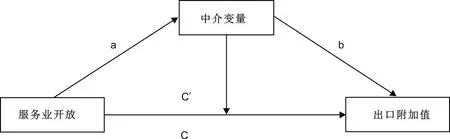

根据前述的理论分析,服务业开放不仅会直接影响出口国内附加值,而且还会通过作用于创新能力、集聚效应、垂直专业化,对出口国内附加值产生间接影响,这说明创新能力、集聚效应、垂直专业化在服务业开放与出口国内附加值之间可能存在中介效应。为了检验创新能力、集聚效应、垂直专业化的中介效应是否存在以及具体的效应大小,本文借鉴Baron et al.(1986)的研究思路,如图1所示。其中,路径a表示服务业开放对中介变量的影响;路径b表示中介变量对出口国内附加值的影响;路径c表示服务业开放对出口国内附加值的总影响;路径c′表示路径a和路径b同时受到控制时,服务业开放对出口国内附加值的直接影响。中介变量分别为创新能力、产业集聚和垂直专业化。

图1中介变量路径分析图

假设所有变量都已经中心化(即均值为零),可用下列方程来描述变量之间的关系:

DVAi,t=cOPENi,t-1+e1

(1)

MVi,t=aOPENi,t-1+e2

(2)

DVAi,t=c′OPENi,t-1+bMVi,t+e3

(3)

其中:OPENi,t-1表示i行业t-1期的服务业开放程度;MVi,t表示i行业t期的中介变量,包括创新能力、产业集聚和垂直专业化;DVAi,t表示i行业t期的出口国内附加值。方程(1)的系数c为服务业开放对出口国内附加值的总效应;方程(2)的系数a为服务业开放对中间变量的效应;方程(3)的系数b是在控制服务业开放的影响后,中介变量对出口国内附加值的效应;系数c′是在控制中间变量的影响后,服务业开放对出口国内附加值的直接效应;e1—e3是回归残差。效应之间的关系如下:

c=c′+ab

(4)

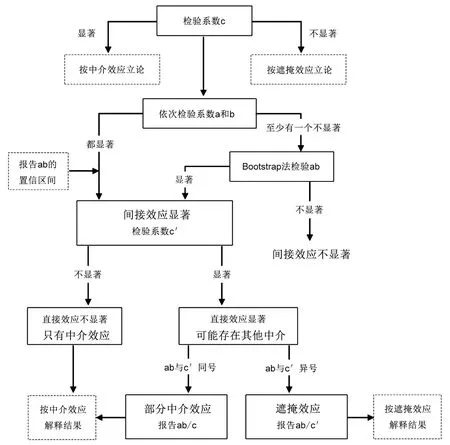

图2中介效应检验流程

(二)变量选择和数据来源

1.制造业出口国内附加值(DVA)

国内出口国内附加值能够衡量出口中的国内产值占比,制造业出口中的国内附加值越高,说明一国制造业出口的质量越高,越有利于制造业的转型升级。有关出口国内附加值测算主要可分为两类:一是基于投入产出表测算的产业层面上的出口国内附加值(王直 等,2015);二是基于企业微观角度测度的出口国内附加值(张杰 等,2013)。本文借鉴KPWW的方法建立投入产出模型,在产业层面测算了我国制造业出口的国内附加值,数据来源于世界投入产出数据库(WIOD Database),其中涵盖了1995—2011年14个制造业部门的数据。

2.服务业开放(OPEN)

本文的服务业开放度是指服务业开放所带来的效果,用服务业开放渗透率加以衡量。参照Arnold et al.(2011)的方法,通过测算服务业在制造业中间投入的比重,得出服务业开放对制造业的影响程度。具体计算公式如下:

(5)

其中,aikt表示制造业i对服务业k的投入依赖程度,数据根据中国投入产出表计算得到。i代表制造行业,k代表服务行业,t表示时间。services_tradekt表示服务业进出口额,数据来源于联合国贸发会数据库。由于我国服务业统计口径在2003年之后发生了较大变化,为保持样本数据的一致性,本文考察的样本区间为2004—2011年。

3.创新能力(INVA)

在全球化生产的分工体系下,创新能力决定了一国(地区)在全球价值链分工中的地位。创新能力较强的国家(地区)能够生产出附加价值较高的产品,从而在全球价值链中占据优势地位。创新能力采用各制造业部门研发经费支出与主营业务收入之比。数据来源为《中国科技统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

4.产业集聚(AGG)

借鉴陈丽娴等(2016),本文采用空间基尼系数法测算产业集聚,公式如下:

Gi=∑j=1(xij-sij)2

(6)

其中:Gi表示行业i的集聚度;xij表示地区j就业人数占全国就业人数的比重;sij表示j地区i行业就业人数占全国i行业就业人数的比重。数据来自《中国城市统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

5.垂直专业化程度(VS)

一国(地区)的垂直专业化水平是影响其出口国内附加值的重要因素。随着我国参与垂直专业化程度的持续提高,以附加值核算的出口增值也不断上升。各制造业部门垂直专业化程度采用各制造业出口增加值占出口额之比衡量。数据来自于OECD-TIVA数据库。

四、实证结果与分析

模型1~3分别是中介效应检验涉及的三个回归模型。若服务业开放对出口国内附加值的回归系数通过了给定的显著性水平检验,则满足中介效应检验的前提条件,可以进一步检验中介效应的显著性。检验程序首先进行以服务业开放为自变量、中介变量为因变量的回归分析,然后进行以服务业开放和中介变量为自变量、出口国内附加值为因变量的回归分析。在模型2的回归系数显著的情况下,若模型3的中介变量回归系数也显著,则说明中介效应显著。同时,若模型3中出口国内附加值回归系数不显著,则说明完全中介效应显著。如果模型2的回归系数和模型3中介变量的回归系数至少有一个不显著,则需要构造Bootstrap统计量并进行Bootstrap检验,以确认中介变量产生的中介效应是否存在。根据研究需要,本文分别探讨了基于国家层面的服务业开放对出口国内附加值的中介效应以及服务业开放对不同要素类型制造业出口国内增加值的中介效应,检验结果见表1和表2。

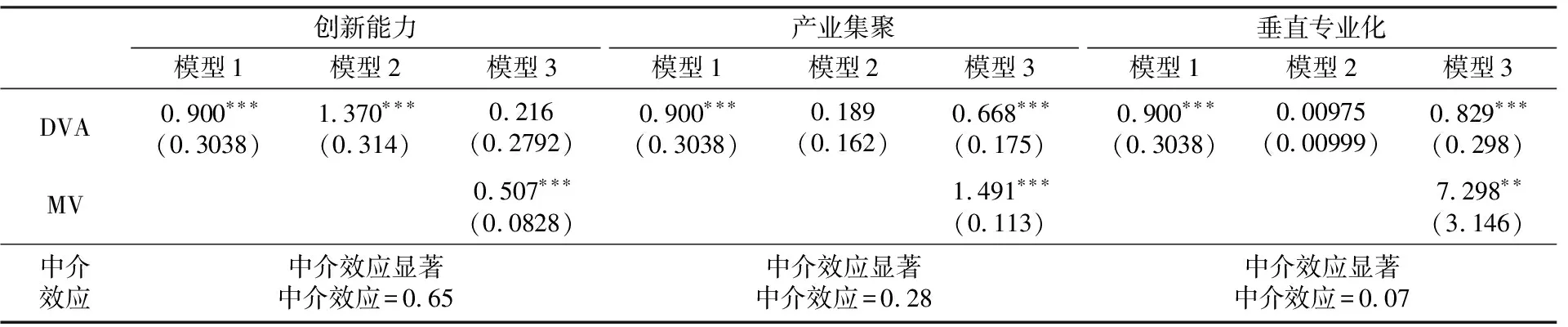

1.基于国家层面的服务业开放对出口国内附加值中介效应检验及分析

表1是基于国家层面的服务业开放对出口国内附加值中介效应的检验结果。从中可得:服务业开放对出口国内附加值具有正效应,服务业开放水平平均提高1单位,出口国内附加值将增加0.9单位,且创新能力、产业集聚和专业化程度的中介效应均显著。对于创新能力作为中介变量而言,效应传递路径在两个环节均显著,服务业开放对本国企业的创新能力的提升具有显著的正向作用,创新能力的提高又进一步显著地促进了出口国内附加值的增长,因此创新能力的中介效应显著。对于产业集聚和垂直专业化而言,服务业开放能够显著提升出口国内附加值,但服务业开放对产业集聚和垂直专业化的作用没有通过显著性检验,我们又用Bootstrap法检验ab,发现间接效应显著。因此,服务业开放对出口国内附加值的影响作用中,部分是由创新能力、产业集聚和专业化程度产生的间接效应产生的。其中,服务业开放通过创新能力作为中介变量影响出口国内附加值的间接效应最大,直接效应不显著;通过产业集聚和专业化程度作为中介变量影响出口国内附加值的间接效应较小,直接效应显著。

产生这种情况主要有以下几个原因:

一是,随着服务业的逐步对外开放,我国制造业部门可以通过外部采购获得更廉价、更专业化的服务中间品,促使成本降低。由于成本降低,制造业部门又能通过优化资源配置促进出口企业生产率的提高。服务业开放不仅为我国制造业生产提供了国外高级服务要素,而且通过生产性服务业把这些高级要素引入商品生产过程以提高其他投入要素的使用效率,进一步增加了制造业出口的国内附加值。

二是,创新能力越强,我国制造业出口的国内附加值越高。服务业开放产生的溢出效应促进了企业的学习和模仿,有助于提高企业的创新能力,知识储备的提升进一步增强了企业对技术外溢的吸收能力,进而提高了出口产品的技术复杂度和价值增值。以研发为代表的服务投入具有高附加值的特点,服务作为中间投入可以大大提升出口增加值比率。因此,提高创新能力是我国扩大出口国内附加值,实现产业升级的关键。

三是,由于服务业对外开放加剧了区域内制造业企业的相互竞争,给企业带来了降低成本、提高质量的压力,因此企业需要利用集聚效应,提高自身的生产率,增强核心竞争力。而产业集聚对我国制造业出口中的国内附加值具有显著的正面影响。从空间布局来看,产业的集聚分布特征明显,我国制造业和生产性服务业主要集中在东部沿海地区,因而这些产业集聚的地区更容易通过实现规模经济、吸引外商直接投资等途径提高制造业部门的生产率,并通过引入先进的技术、知识和专业化的人才,提升制造业服务化水平,进而促进制造业出口国内附加值的提高。

四是,随着我国参与全球化生产的不断深入,垂直专业化程度逐步增强,出口部门更专注于比较优势的生产,从而降低成本,在出口中获得更多的利润。我国作为“世界工厂”,主要以代工的方式参与全球生产,因此专业化程度是影响我国出口部门收益的重要因素。

表1 中介效应检验结果

注:实证结果由Stata 14计算并整理得出。括号内是t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

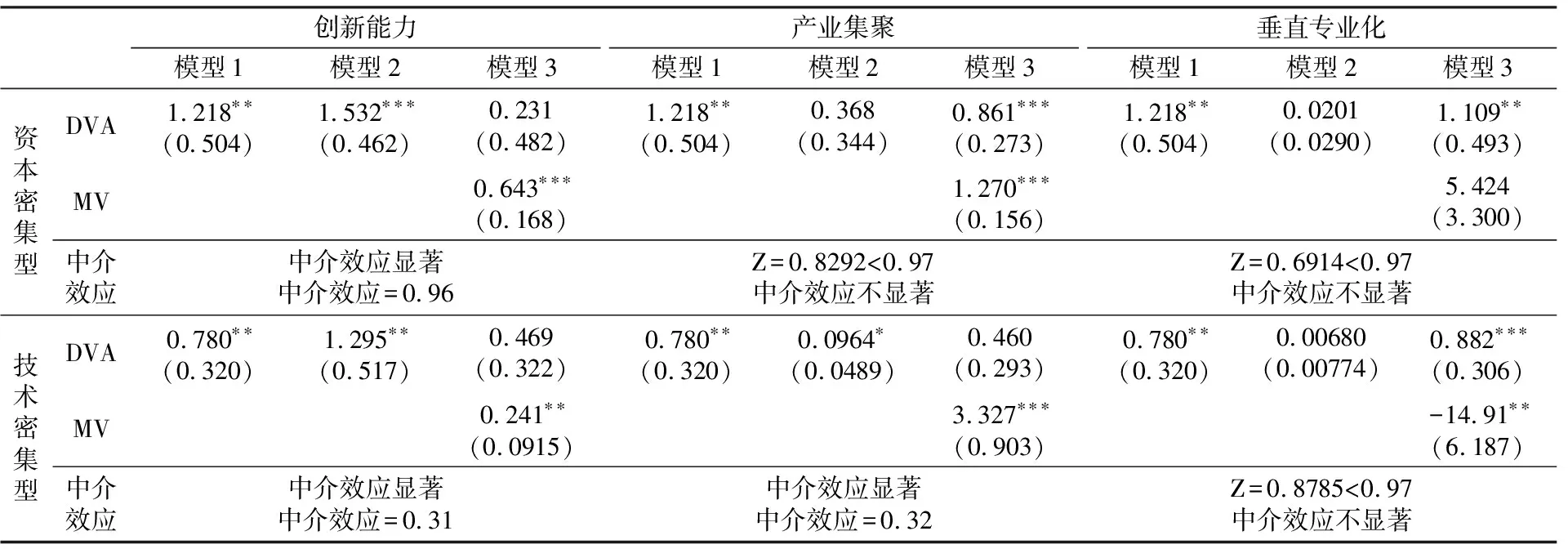

2.服务业开放对不同要素密集类型制造业中介效应检验及分析

通过分析表2服务业开放对资本密集型和技术密集型制造业中介效应的检验结果,可以发现:

首先,从模型1可知,服务业开放对资本密集型制造业和技术密集型制造业出口国内附加值均具有正效应,但对技术密集型制造业的正效应低于资本密集型制造业,这说明服务业开放更能提升资本密集型制造业的出口国内附加值。扩大服务业开放实现价值链升级的本质是利用国外先进技术和管理带来的外溢效应,结合本国技术和知识积累,实现关键部件的技术创新,从而推动本国出口国内附加值的提升。

其次,服务业开放对不同类型制造业的影响方式和作用效果有所差异。对于资本密集型制造业而言,只有创新能力的中介效应显著地促进了出口国内附加值的提高,而产业集聚和专业化程度的中介效应均不显著。服务业开放可以吸引大量外资,跨国公司不仅为满足投入品质量的需求对有关联的本土企业提供一定技术的帮助,而且技术或管理人员流向国内也带来了知识外溢,从而促进了我国资本密集型制造业出口国内附加值的提高。对于技术密集型制造业而言,创新能力和产业集聚的中介效应均非常显著。由于服务业开放对技术密集型行业的作用效果取决于东道国的吸收能力,因此通过集聚效应能够更加有效地发挥服务业开放的积极作用。而垂直专业化的中介效应对资本密集型和技术密集型制造业出口国内附加值的影响均不显著,原因在于,我国凭借劳动力优势进入全球价值链分工体系主要从事加工品贸易,虽然短期内出口增长迅速并且能够从价值链分工中获得一定收益,但长期却不能完全依靠专业化加工作为提升出口国内附加值的途径。

表2 服务业开放对不同要素密集类型制造业出口国内附加值的中介作用

注:实证结果由Stata 14计算并整理得出。括号内是t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

五、结论与政策含义

本文基于我国服务业对外开放的视角,探讨了影响我国制造业出口国内附加值提升的因素和渠道,服务业开放不但会对出口国内附加值产生直接效应,也会通过创新能力、产业集聚、垂直专业化间接影响制造业出口国内附加值。本文的主要结论有:(1)服务业开放对出口国内附加值产生积极的显著性影响,服务业开放对我国资本密集型制造业出口国内附加值的促进作用更显著。(2)创新能力、产业集聚和垂直专业化在服务业开放与出口国内附加值关系间具有中介效应。服务业开放对中介变量具有显著正向影响,而后者又会对出口国内附加值产生显著影响。(3)创新能力、产业集聚、垂直专业化对我国出口国内附加值的影响程度不同。其中,创新能力对服务业开放带来的出口国内附加值增长的影响最大,产业集聚和垂直专业化水平次之。(4)对技术密集型制造业而言,创新能力和产业集聚的中介效应均显著;对资本密集型制造业而言,只有创新能力的中介效应显著。

本研究所得结论具有重要的政策含义:

第一,制定适宜的服务业对外开放政策。目前,服务业开放对我国制造业出口国内附加值的促进作用,更多地还是体现在资本密集型制造业上。因此,我国政府在制定加快服务业开放政策的同时,需考虑如何充分利用FDI的溢出效应来提高科技水平。此外,还应着重提高开放服务业的质量,鼓励进口高技术含量的服务投入,重点提升技术密集型制造业出口国内附加值。

第二,加大研发资金的支持力度。政府在制定对外开放政策时,要考虑到服务业开放对制造业出口国内附加值的间接影响效应,并针对不同类型的制造业采取差异化政策,给予资本密集型制造业企业提供更多的财政补贴和融资渠道,为知识和技术密集型制造业企业提供良好的制度保障和完善的创新环境。通过推动服务业开放与知识和技术密集型制造业的融合发展,进一步提高制造业出口国内附加值。

第三,提高产业集聚程度。一方面,政府应给予企业相应的政策扶持和资金补贴,提高产业集聚程度,促进规模经济的形成,增强招商引资的能力。另一方面,还应进一步加强对市场的有效监管,营造健康有序的竞争环境,并通过产业集聚来扩大服务业开放的积极效应。

参考文献:

陈丽娴,沈鸿,魏作磊. 2016. 服务业开放提高了经济增加值率吗:基于产业集聚视角的门槛回归分析[J]. 国际贸易问题(2):85-95.

黄繁华,王晶晶. 2014. 服务业FDI、吸收能力与国际R&D溢出效应:一项跨国经验研究[J]. 国际贸易问题(5):95-104.

田巍,余淼杰. 2014. 中间品贸易自由化和企业研发:基于中国数据的经验分析[J]. 世界经济(6):90-112.

王直,魏尚进,祝坤福. 2015. 总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量[J]. 中国社会科学(9):108-127.

温忠麟,叶宝娟. 2014. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展(5):731-745.

张杰,陈志远,刘元春. 2013. 中国出口国内附加值的测算与变化机制[J]. 经济研究(10):124-137.

AMITI M, KONINGS J. 2007. Trade liberalization, intermediate inputs, and productivity: evidence from Indonesia [J]. The American Economic Review, 97(5):1611-1638.

ARNOLD J M, JAVORCIK B S, MATTOO A. 2011. Does services liberalization benefit manufacturing firms? Evidence from the Czech Republic [J]. Journal of International Economics, 85(1):136-146.

AUTOR D H, DORN D. 2013. The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market: dataset [J]. American Economic Review, 103(5):1553-1597.

BANGA R. 2005. Critical issues in India’s service led growth [R]. Indian Council for Research on International Economic Relations New Delhi Working Paper.

BARON R M, KENNY D A. 1986. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6):1173-1182.

BERNARD A B, REDDING S J, SCHOTT P K. 2010. Multi-product firms and product switching [J]. American Economic Review, 100(1):70-97.

BLOOM N, ROMER P M, TERRY S J, et al. 2013. A trapped-factors model of innovation [J]. The American Economic Review, 103(3):208-213.

COE N M. 2000. The externalisation of producer services debate: the UK computer services sector [J]. The Service Industries Journal, 20(2):64-81.

COFFEY W J, BAILLY A S. 1991. Producer services and flexible production: an exploratory analysis [J]. Growth and Change, 22(4):95-117.

DEARDORFF A V. 2001. International provision of trade services, trade, and fragmentation [J]. Review of International Economics, 9(2):233-248.

DOLLAR D, KRAAY A. 2004. Trade, growth, and poverty [J]. The Economic Journal, 114(493):22-49.

GWARTNEY J D, LAWSON R A, HOLCOMBE R G. 1999. Economic freedom and the environment for economic growth [J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 115(4):643-663.

KELLER W. 2004. International technology diffusion [J]. Journal of Economic Literature, 42(3):752-782.

MARKUSEN J R. 1989. Trade in producer services and in other specialized intermediate inputs [J]. The American Economic Review, 79(1):85-95.

ROBINSON S, WANG Z, MARTIN W. 2002. Capturing the implications of services trade liberalization [J]. Economic Systems Research, 14(1):3-33.