一例散发遗传性对称性色素异常症ADAR1基因新突变

2018-07-02章若画

吉 津 郭 琴 章若画 李 明

遗传性对称性色素异常症(Dyschromatosis symmetrica hereditaria DSH)是一种少见的主要表现为常染色体显性遗传的具有高度外显率色素异常性皮肤病[1]。在日本及中国的人群中发病的报道明显多于其他国家,由此可见种族背景似乎是影响其发病率的主要因素[2]。临床主要表现为肢端对称性的色素沉着及色素减退斑疹,手足背部最为明显,面部可伴有雀斑样损害,通常于婴儿期或童年期起病,亦有迟发患者的报道。一旦这些色素异常性皮损形成,往往可持续终生。日晒后加重,偶有严重者可累及全身,一般无自觉症状。少数DSH患者被报道可伴有一些并发症,如:精神衰退、扭转性肌张力障碍、病毒性脑炎、癫痫、颅内血管瘤、Perry-Romberg综合征、1型神经纤维瘤、多指(趾)、肢端肥大症、银屑病等[1]。定位于染色体1q21.3上的ADAR1基因被鉴定为是本病的致病基因,其编码双链RNA特异性腺苷酸脱氨酶。至今已有超过140个在此基因上的突变被陆续报道。笔者对一例散发DSH患者进行调查,并利用PCR和直接测序方法对其致病基因进行突变检测,以期发现其中是否存在ADAR1基因突变。

1 资料和方法

1.1 伦理申明 此研究遵从赫尔辛基宣言的原则,由江苏省中医院伦理委员会审查通过。患者和其双亲,以及100名种族相同的的正常对照组个体均在招募和抽血采样前被告知此研究的目的及签署知情同意书。患者同意我们的研究可以公布其临床图片。

1.2 临床资料 患者,男,30岁。3岁时发病,双侧手背出现针尖大褐色斑疹,继之出现色素减退斑疹(图1),逐渐增多,增大,至青春期后皮损稳定不再增多。双侧足背无类似皮损,面部无雀斑样损害,诉日晒后皮损可加重,夏重冬轻。除皮肤损害外,无系统病变。足月产,父母非近亲结婚。其父母皮肤正常。

图1 双侧手背部示色素沉着斑间有色素减退斑,足背未见明显皮损

1.3 方法

1.3.1 外周血基因组DNA提取 采集患者、患者父母外周血3 mL,并采集与本病无关的100名正常人外周血3 mL作为对照,置-70℃冰箱保存。应用QIAamp DNA blood mini kit(QIAGEN公司,德国)提取基因组DNA,标化质量浓度至10 mg/L。

1.3.2 PCR扩增及DNA测序 根据文献[4]合成13对引物,不仅包含ADAR1基因的15个外显子,而且还包括每个外显子两端至少10个内含子。本文利用此13对引物全部扩增ADAR1基因的15个外显子并全部进行测序。其中为扩增部分2号外显子的引物:上游5’-TCAATG-AGTCTGACTCCTCT-3’。下游5’-GGAAG-GAGG'AAAAGATAGG-3’。PCR反应体系为50 μL,上、下游引物各20 pmol/L,dNTP 20 mmoL/L,MgCl215 mmoL/L,Taq酶2.5U。反应条件:94℃ 45 s,60℃ 45 s,72℃ 45 s,共33个循环。PCR产物用1.5%琼脂糖凝胶(溴化己锭染色)电泳分析并从琼脂糖凝胶中回收、纯化后经ABl3730型全自动测序仪测序。将所得序列与GenBank(GenBank 编号:NM-001111)中人类ADAR1基因的标准序列进行比对。

2 结果

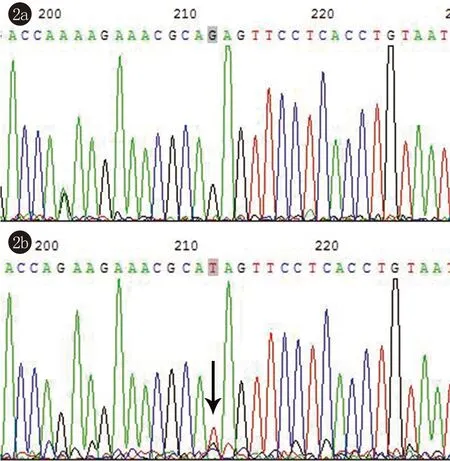

患者临床表现符合DSH,由于患者个人因素,未能行皮损病理检查。将PCR产物测序结果与Genbank中相对应的正常人ADAR1基因序列进行比对,结果发现患者出现杂合突变,第2号外显子1162位碱基由G替换成了T(图2),造成编码氨基酸发生无义突变,最终导致第388位氨基酸形成终止密码子,即P.E388X,由此产生的蛋白质将缺失839位氨基酸。而临床表型正常的患者的父母未发现突变,表明该突变是一个新生突变(de novo mutation),并且本研究检测了100名健康对照均未出现上述突变。以上研究结果证明笔者发现的无义突变(c.1162G>T)是该患者的致病突变而不是单核苷酸多态性。

图2 a:正常人ADAR1基因部分序列图;b:患者杂合无义突变,c.1162G>T,箭头所示为突变碱基

剪切突变功能预测分析:应用 Mutation taster软件进行剪切突变蛋白功能预测分析,提示下游氨基酸序列丢失,与野生型相比,蛋白质功能可能缺失。此突变未在ExAC nor 1000G数据库中发现。

3 讨论

遗传性对称性色素异常症的致病基因ADAR1,也称为DSRAD基因(double-stranded RNA.specific adenosine deaminase)即双链RNA特异性腺苷脱氨酶,该酶选择性作用于mRNA前体,将相应位点上腺嘌呤核苷(A)脱氨基转换成次黄嘌呤核苷(I)。近期研究显示ADAR1是固有免疫灭活病毒的重要调节因子之一,维持细胞生存的重要因子[6,7]。由于选择性的剪接,其产生干扰素介导的或长形态p150(表达于细胞质与细胞核)和固有性表达的或短形态的p110(主要表达于细胞核)ADAR1蛋白质,据推测在DSH的致病机制中,P150异构体比p110发挥更重要的作用[8]。

该基因包含15个外显子,编码1226个氨基酸。该基因至少包含6个功能区域:2个Z-alpha区、3个dsRNA结合区(DRBM)和1个酶催化结构域(ADEAMc) 区;分别位于2号外显子、外显子2-7和外显子9-15[5]。本研究发现,该家系突变位点位于2号外显子内,该外显子突变在目前报道较多,大多数为无义突变或移码突变,少数为错义突变[1,9,10]。该患者发生的2号外显子的无义突变(c.1162G>T)导致形成终止密码子(P.E388X),使ADAR1基因所编码的蛋白提前出现终止,导致截短的蛋白,或者可能引起无义介导的mRNA衰减(NMD),减少ADAR1蛋白的表达,造成单倍剂量不足,使黑素母细胞功能异常,从而产生相应的临床症状。

本例患者属于散发病例,并且仅有双侧手背出现皮损,此在DSH患者中报道较少,值得引起注意。推测此可能是由于p110异构体ADAR1蛋白功能未受影响,弥补了P150异构体ADAR1蛋白功能不足的缺陷,但遗憾未能实验证实;或此位点突变仅导致患者双侧手背皮损此种特定表现型的出现亦仍待后续研究报道证实。目前报道的DSH突变位点超过140种,但其基因型与表现型的相互关系及其确切致病机理仍未明确。组织病理和电镜显示色素减退区域黑素细胞及黑素小体数目均少于周围正常组织,且存在黑素细胞的空泡化,一个新的发现是表皮朗格汉斯细胞黏附于淋巴细胞,值得注意的是此种细胞间接触在活动性的白癜风皮损中也被报道过,此可能与色素脱失的过程有相关性;而色素沉着区域的黑素细胞拥有更多的树突和大量的IV期黑素小体[11]。但不能解释为何皮损总是多发在面部和肢端的背侧,需要更多地研究去探索。

本研究发现的1个新的新生突变位于2号外显子区域,造成提前形成终止密码子,导致其后大片氨基酸缺失,从而引起RNA腺苷酸脱氨酶功能的障碍,导致本病的发生。我们报告的c.1162G>T(P.E388X)无义突变,经查阅国内外文献为未报道过的新突变。此次研究所发现的1个新的无义突变扩大了本病的基因谱,可能对DSH的致病机制及治疗研究提供新的视野。

[1] Hayashi M, Suzuki T. Dyschromatosis symmetrica hereditaria[J]. J Dermatol,2013,40(5):336-343.

[2] Li M, Jin C, Yang L, et al. A novel complex insertion-deletion mutation in ADAR1 gene in a Chinese family with dyschromatosis symmetrica hereditaria[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol,2011,25(6):743-746.

[3] Consigli J, Zanni MS, Ragazzini L, et al. Dyschromatosis symmetrica hereditaria: report of a sporadiccase[J]. Int J Dermatol,2010,49(8):918-920.

[4] 崔勇,王军,杨森,等.遗传性对称性色素异常症:一例家系报道及DSRAD基因突变的研究[J].食品与药品杂志,2005,7(11):46-49.

[5] Schade M, Turner CJ, Kühne R, et al. The solution structure of the Zalpha domain of the human RNA editing enzyme ADAR1 reveals a prepositioned binding surface for Z-DNA[J]. ProcNatl Acad Sci USA,1999,96(22):12465-12470.

[6] Samuel CE. Antiviral actions of interferons[J]. Clin Microbiol Rev, 2001,14:778-809.

[7] Sharma R, Wang Y, Zhou P, et al. An essential role of RNA editing enzyme ADAR1 in mouse skin[J]. J Dermatol Sci,2011, 64: 70-72.

[8] Suzuki N, Suzuki T, Inagaki K, et al. Ten novel mutations of the ADAR1 gene in Japanese patients with dyschromatosis symmetrica hereditaria[J]. J Invest Dermatol, 2007,127: 309-311.

[9] Zhang G, Shao M, Li Z, et al. Genetic spectrum of dyschromatosis symmetrica hereditaria in Chinese patients including a novel nonstop mutation in ADAR1 gene[J]. BMC Med Genet,2016,17:14.

[10] 曹源,庞艳华,孙婷婷,等.遗传性对称性色素异常症1家系报告及ADAR基因突变分析[J].中国皮肤性病学杂志,2012,26(7):588-590.

[11] Omura R, Fukai K, Sugawara K, et al. Ultrastructural study of dyschromatosis symmetrica hereditaria with widespread pigmentary eruption[J]. J Dermatol, 2017,44(7):e150-e151.