自我决定动机与运动亲反社会行为关系:运动道德推脱的中介效应

2018-07-02夏俊丽

夏俊丽

近年来,运动员运动道德行为的相关研究已引起了越多越多的关注[1-3]。班杜拉[4]认为评价个体行为道德与否的一个重要标准就是行为的结果,因此,在运动心理学研究中,通常依据运动员个体行为结果对他人产生的影响,将运动道德行为划分为运动亲社会行为和运动反社会行为[5-7]。运动亲社会行为是指运动员个体表现出的帮助他人或使他人受益的行为,如帮助跌倒或受伤的运动员等;运动反社会行为则是指运动员个体表现出的伤害他人或使他人不利的行为,如威胁或恐吓对手等[7]。目前,探究可以有效预测运动亲反社会行为的前因变量已成为了运动道德领域研究的热点议题[6]。在众多研究中,动机作为一种重要的前因变量尤其受研究者青睐[8-9]。

动机是推动个体进行活动的心理动因或内部驱力,对个体行为具有始发、指向和强化作用[10]。有关动机与运动亲反行为的早期研究,大都是以成就目标理论为视角所开展[6,11-12]。如Kavussanu[11]基于成就目标理论对运动员目标定向与运动亲反社会行为的关系进行了考察,发现任务定向可以正向预测亲社会行为、负向预测运动反社会行为,自我定向可以正向预测运动反社会行为、负向预测运动亲社会行为;Boardley和Kavussanu[6]对目标定向与不同指向运动反社会行为的关系进行了探究,发现自我定向可以正向预测以对手为指向的运动反社会行为,任务定向可以负向预测以对手为指向的运动反社会行为,而目标定向对以队友为指向的运动反社会行为的预测效应并不显著。显然,基于成就目标理论,学者们对成就目标定向与运动亲反社会行为的关系已进行了一系列的实证探索。但成就目标理论过于注重动机的“量”忽视了动机的“质”,在对个体行为进行预测时,动机的“质”更应引起研究者的重视[13]。Deci和Ryan[13]认为动机并非是成就目标理论那种简单的二元划分,主张将动机视为一个连续体,认为按照动机的“质”可将动机划分为自主动机、受控动机和无动机3种类型。

自主动机是指个体出于自身意愿而从事某种行为的动机,包含内部调节、整合调节以及认同调节3种;受控动机是指个体出于内部(羞愧)或外部压力(教练等的要求)而从事某种行为的动机,包含外部调节和内摄调节两种;无动机是指个体缺乏从事某种行为的动机。显然,对自主动机水平较高的运动员而言,由于个体从事某种行为的主要原因是为了获得快乐、兴趣或满足自身的心理需求(如社会亲和需要等)。因此,自主动机水平较高的运动员更易尊重比赛规则以及从事运动亲社会行为。与之相反,对受控动机水平较高的运动员而言,由于个体从事某种行为的原因主要是出于追求外部奖励、名望、得到他人(如教练)或社会的认同、避免惩罚等,并以此来实现自我需求的满足,也更注重比赛的结果而非比赛的过程,为了赢得比赛,运动员可能会做出任何有利于赢得比赛的行为,如伤害对手等。因此,受控动机水平较高的运动员更可能会从事运动反社会行为。实证研究发现自主动机可以正向预测运动亲社会行为,受控动机可以正向预测运动反社会行为[14-15]。然而,有关自主动机与运动反社会行为以及受控动机与运动亲社会行为的关系还并未形成一致观点。一方面,有研究发现自主动机可以负向预测运动反社会行为,受控动机可以负向预测运动亲社会行为[14]。另一方面,有研究却指出自主动机并不能对运动反社会行为产生负向预测效应,受控动机也不能对运动亲社会行为产生负向预测效应[15]。显然,有关自我决定动机与运动亲反社会行为的关系,尤其是自主动机与运动反社会行为的关系以及受控动机与运动亲社会行为的关系,还有待进一步的明确和验证。

运动道德推脱是指运动员个体产生的特定认知倾向,包括在认知上重构自己的行为使其伤害性更小,最大程度地减少自己在行为后果中的责任和降低对受伤者的认同等[16-17]。研究表明,运动道德推脱可以正向预测运动反社会行为[18-22],但运动道德推脱与运动亲社会行为的关系则存在两种不同的观点。第一种观点认为,运动道德推脱可以负向预测运动亲社会行为[20-21,23]。运动道德推脱可以为个体运动亲社会行为的不作为找到推脱的借口,故运动道德推脱水平越高的运动员越不容易做出运动亲社会行为。第二种观点则认为,运动道德推脱并不能对运动亲社会行为产生有效影响[7]。这是因为,运动道德推脱是解释不道德行为的重要心理机制,其与运动反社会行为的关系更为密切。此外,Hodge和Lonsdale[7]研究还发现自主动机并不能对运动道德推脱产生负向影响,而受控动机则可以正向影响运动道德推脱,并且运动道德推脱在受控动机与运动反社会行为关系存在中介效应。然而,翁滢渌[24]对我国运动员的研究却发现自主动机可以对运动道德推脱产生负向影响,但该研究并未进一步揭示自我决定动机与运动亲反社会行为之间的关系以及运动道德推脱的中介效应。根据班杜拉的道德推脱理论,个体在作出不道德行为时首先需要使用道德推脱及其机制使个体内在的道德自我调控过程选择性激活或失效[4]。自主动机水平较高的运动员更易于尊重比赛规则以及从事运动亲社会行为,而较少会作出运动反社会行为,也就较少会使用运动道德推脱及其机制为其运动反社会行为开脱。而受控动机水平较高的运动员更注重比赛的结果,为了赢得比赛,更可能会做出任何有利于赢得比赛的行为,也就更容易使用运动道德推脱及其机制为其反社会行为开脱。据此,研究推测运动道德推脱可能会在自我决定动机与运动亲反社会行为关系中起着中介作用。

基于上述分析可知,自我决定动机、运动道德推脱和运动亲反社会行为之间的关系还存在一定争议,更为重要的是,这些研究大都是在西方文化背景下开展的实证探索,不同的文化背景[25]以及竞技体育培养体制上的差异[26],都可能会对个体的道德认知产生影响,以西方运动员为被试所得出的研究结论能否适应于我国运动员还有待进一步验证。而且,从国内相关研究看,虽然我国学者对运动亲反社会行为的一些前因变量给予了关注,如道德认同[20,22]、道德推脱[20-22]、道德意识[27]、动机氛围[28]、成就目标和完美主义[29]、自信心和竞赛焦虑[30]以及比赛隐喻和目标取向[31]等,但自我决定动机作为一种重要的前因变量还尚未引起我国学者们的关注和重视。此外,虽然国内有学者对自我决定动机与运动道德推脱的关系进行了探究[24],但其研究并未揭示自我决定动机与运动亲反社会行为关系,也未考究运动道德推脱在我国运动员身上是否具有中介效应。因此,本研究拟对我国运动员的自我决定动机与运动亲反社会行为关系以及运动道德推脱的中介效应进行考察,以期通过本研究为有效制订我国运动员不道德行为发生的预防策略和加强我国运动员的职业道德教育提供一定的理论依据。

1 研究方法

1.1 被试

选取福建省省队现役运动员为被试,共发放问卷231份,回收有效问卷203份,问卷有效回收率为87.88%。其中,男性128名(63.05%),女性75名(36.95%);健将级运动员37名(18.23%),一级运动员61名(30.05%),二级运动员105名(51.72%)。运动项目包括篮球、排球、跆拳道、拳击、散打和摔跤等。运动员年龄(18.96±2.63)岁;平均训练年限(6.55±2.97)年。

1.2 测量工具

1.2.1 运动行为控制量表

采用Lonsdale和Hodge[32]等人编制的运动行为控制量表,量表分为内部调节(IM)、认同调节(ID)、整合调节(IG)、内摄调节(IJ)、外部调节(EX)和无动机(AM)6个分量表,共24个条目。采用李克特7点计分,计分范围从“完全不符合”得1分至“完全符合”得7分。验证性因素分析发现第16题“我觉得我有责任或义务参与运动”负荷指数过低,仅为0.21,这可能是因为,与国外运动员不同,我国运动员大都属于职业运动员,参与运动竞赛训练是理所应当的事情,因此,该条目表现出了不适性,故研究删除这一条目。修订后模型拟合指数分别为:χ2=251.77,df=185,χ2/df=1.36,GFI=0.91,CFI=0.97,NFI=0.90,IFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.04,修订后模型拟合指数都达到心理测量学的标准要求,在本次测验中,量表的Cronbach's α系数为0.78。研究采用以下公式分别计算个体自主动机和受控动机的得分,自主动机:2×内部调节(IM)+认同调节(ID)+整合调节(IG),受控动机:2×内摄调节(IJ)+2×外部调节(EX)[33]。

1.2.2 运动道德推脱量表

采用王栋和陈作松[21]编制的运动道德推脱量表,量表分为行为重建、有利比较、委婉标签、非人性化和非责任5个分量表,共20个条目。采用李克特5点计分量表,计分范围从“完全不同意”得1分至“完全同意”得5分,在本测验中,量表的Cronbach's α系数为0.84。

1.2.3 运动亲反社会行为量表

采用祝大鹏[34]修订的运动亲反社会行为量表,量表分为运动亲社会行为(队友)、运动亲社会行为(对手)、运动反社会行为(队友)和运动反社会行为(对手)4个分量表,共23个条目。采用李克特5点计分量表,计分范围从“从来没有”得1分至“非常多”得5分,在本次测验中,量表的Cronbach's α系数为0.85。

1.3 施测与数据统计

研究以各个运动队为单位进行统一书面指导语的团体施测,所有数据均采用SPSS 21.0统计软件和AMOS 21.0软件进行录入及数据的分析与处理。

2 研究结果与分析

2.1 共同方法偏差检验

共同方法偏差是指因为同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变[35]。由于本研究所有变量的测量皆采用了自我报告法,故存在共同方法偏差的可能性。因此,研究从程序控制和统计控制两方面对共同方法偏差进行了控制和检验。在程序控制方面,研究强调作答匿名性、增加量表反向计分题数等;在统计控制方面,研究采用Harman单因素检验对共同方法偏差进行了检验,结果表明,特征值大于1的因子共有17个,且第1个因子解释的变异量仅为13.96%,小于标准临界值40%,并未出现“只析出一个因子或某个因子解释力特别大”的情况,这表明本研究共同方法偏差并不显著。

2.2 自我决定动机、运动道德推脱与运动亲反社会行为的相关分析

皮尔逊相关分析结果表明:自主动机(M=81.99,SD=15.64)与运动亲社会行为(M=26.74,SD=5.02)显著正相关(r=0.37,P<0.01)、与运动反社会行为(M=24.02,SD=7.09)负相关不显著(r=-0.06,P>0.05);受控动机(M=55.32,SD=15.85)与运动道德推脱(M=49.32,SD=10.61)显著正相关(r=0.19,P<0.01)、与运动反社会行为显著正相关(r=0.22,P<0.01)、与运动亲社会行为负相关不显著(r=-0.02,P>0.05);运动道德推脱与运动反社会行为显著正相关(r=0.35,P<0.01)、与运动亲社会行为负相关不显著(r=-0.13,P>0.05)。

2.3 自我决定动机、运动道德推脱与运动亲反社会行为的关系模型分析

2.3.1 自我决定动机、运动道德推脱与运动亲社会行为的关系模型分析

结构方程模型分析结果表明(图1),自主动机可以对运动亲社会行为产生正向直接效应(γ=0.49,P<0.01),但未能通过运动道德推脱(γ=-0.10,P>0.05)对运动亲社会行为产生间接效应(γ=-0.03,P>0.05);受控动机对运动亲社会行为的负向直接效应并不显著(γ=-0.12,P>0.05),但可以对运动道德推脱产生正向直接效应(γ=0.30,P<0.01)。模型的各项拟合指数分别为:χ2=73.18,df=45, χ2/df=1.63,GFI=0.95,CFI=0.96,NFI=0.91,IFL=0.96,TLI=0.94,RMSEA=0.06。从模型的各项拟合指数看,都已达到心理测量学的标准要求[36]。

图1自我决定动机、运动道德推脱与运动亲社会行为的关系模型

Figure1Structuralmodelofself-determinationmotivation,sportmoraldisengagement,andpro-socialbehavior

(注: *P<0.05, **P<0.01, 下同)

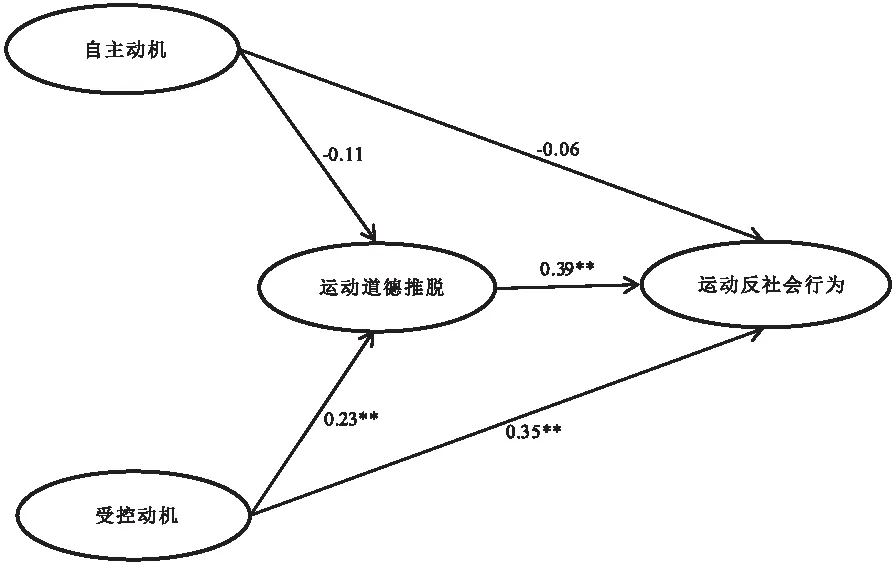

2.3.2 自我决定动机、运动道德推脱与运动反社会行为的关系模型分析

结构方程模型分析结果表明(图2),自主动机未能对运动反社会行为产生直接效应(γ=-0.06,P>0.05),也未能通过运动道德推脱(γ=-0.11,P>0.05)对运动反社会行为产生间接效应;受控动机不仅可以对运动反社会行为产生直接的正向效应(γ=0.35,P<0.01),也可以通过运动道德推脱(γ=0.23,P<0.01)对运动反社会行为产生间接效应(γ=0.39,P<0.01),这表明运动道德推脱只在受控动机与运动反社会行为关系中起着部分中介效应。运动道德推脱的中介效应为0.23×0.39=0.09,中介效应与总效应的比值为0.09/ (0.09+0.35)=0.20。模型的各项拟合指数分别为模型的各项拟合指数分别为:χ2=69.94,df=44,χ2/df=1.59,GFI=0.95,CFI=0.96,NFI=0.91,IFL=0.96,TLI=0.94,RMSEA=0.05。从模型的各项拟合指数看,都符合心理测量学的标准要求。

图2自我决定动机、运动道德推脱与运动反社会行为的关系模型

Figure2Structuralmodelofself-determinationmotivation,sportmoraldisengagement,andanti-socialbehavior

3 讨论

本研究发现自主动机可以正向预测运动亲社会行为,但并不能负向预测运动反社会行为。说明自主动机水平越高的运动员越容易从事运动亲社会行为。这是因为自主动机水平较高的运动员其从事行为背后的内驱动力主要是为了获得快乐、兴趣或满足自身的社会亲和需要等,而从事运动反社会行为会与他们的初衷相违背,因此,自主动机水平越高的运动员也就越容易从事运动亲社会行为,而较少或不太可能做出运动反社会行为。这与Sheehy和Hodge[15]的研究结果相一致,同时,也部分支持了Hodge和Lonsdale[7]的研究结论。另外,本研究并未发现自主动机对运动道德推脱的负向效应,这也与国外的相关研究结果相一致[7,9],但却与国内的相关研究结论有所不同[24]。这或许是因为,一方面,自主动机水平较高的运动员不太可能或较少会从事运动反社会行为,故而也就较少会使用运动道德推脱及机制为其运动反社会行为开脱;另一方面,可能存在其他的动机变量(如自我定向等)影响了自主动机与运动道德推脱的关系,因此,将来的研究可以进一步探讨自我定向与自主动机对运动道德推脱的影响。

在受控动机方面,研究发现受控动机仅能正向预测运动反社会行为,并不能对运动亲社会行为产生预测效应,这也与以往相关研究结果相一致[7,15]。说明受控动机水平越高的运动员越容易从事运动反社会行为,如伤害对手等。这是因为,受控动机水平较高的运动员,其从事某种行为背后的主要原因是为了追求外部奖励、名望、得到他人(如教练)或社会认同、避免惩罚等,其更注重比赛的结果而非比赛的过程,为赢得比赛,他们更可能会做出任何有利于赢得比赛的运动反社会行为。同时,研究还发现,受控动机可以正向预测运动道德推脱,这也与相关研究结论相同[7,9,24]。可能的解释是,由于受控动机水平越高的运动员越易发生运动反社会行为,而运动道德推脱又是解释不道德行为的重要心理机制,故受控动机水平越高的运动员越可能使用运动道德推脱来较少或缩小自己在不道德行为中应负的责任,因此,受控动机水平越高的运动员,越容易会使用运动道德推脱及其机制。同时,本研究还发现,运动道德推脱可以正向预测运动反社会行为,但对运动亲社会行为的预测效应并不显著,这支持了Hodge和Lonsdale[7]的观点,但却与国内的相关研究结论又有所不同[20-21]。祝大鹏和李爱玲[20]研究发现运动道德推脱可以正向预测运动反社会行为,负向预测运动亲社会行为。之所以存在不同,一方面,可能是因为运动道德推脱是解释不道德行为的重要心理机制,其与运动反社会行为的关系更为密切;另一方面,也可能是存在其他的调节变量调节了运动道德推脱对运动亲社会行为的影响,如道德认同[20]等。此外,研究还发现运动道德推脱仅在受控动机与运动反社会行为之间存在部分中介效应,这也与以往国外研究结果相一致[7]。按照道德推脱理论的观点,当个体在做出某种运动反社会行为决策时,其往往首先会选择性的使用运动道德推脱机制及机制使个体道德的自我调节功能失效,从而使其可以摆脱或减少在从事反社会行为后所产生的负性情绪,并以此来减少或缩小自身在反社会行为中应负的责任。

本研究提示,在制订我国运动员不道德行为发生的预防策略和加强我国运动员的职业道德教育时,首先,应注重培养和提高运动员的自主动机,如培养运动员喜爱自己的运动项目,使运动员能够从所从事的运动中获得乐趣,并尽量满足运动员的社会亲和需求等;其次,减少对运动员受控动机的塑造。减少外部奖励、惩罚等控制手段的使用;最后,还应降低运动员的运动道德推脱水平,如增强运动员的责任心等。此外,虽然本研究从实证角度探讨了我国运动员自我决定动机对运动亲反社会行为影响以及运动道德推脱的中介效应,但并未考察其他个体特征变量(如移情等)以及社会情景变量(如父母教养方式等)对运动亲反社会行为的影响。社会认知理论认为,个体行为往往是个人特质与社会情景交互作用的结果,因此,未来研究在探究单一变量对运动亲反社会行为影响的同时,应进一步探究个体特征变量与社会情景变量交互对运动亲反社会行为的影响,这一方面可以丰富我国运动员运动道德行为的研究,另一方面,也将为建构我国运动员运动亲反社会行为影响因素模型奠定一定的理论和实证依据。

4 结论

(1)自主动机可以正向预测运动亲社会行为,受控动机可以正向预测运动道德推脱和运动反社会行为。

(2)运动道德推脱在受控动机和运动反社会行为关系中具有部分中介效应,即受控动机既可以直接影响运动反社会行为也可以通过运动道德推脱对运动反社会行为产生间接效应。结果提示,在对我国运动员进行职业道德教育时,应注重对运动员自主动机的培养,减少受控动机的塑造以及降低运动员的运动道德推脱水平,这将有助于增加运动员的运动亲社会行为,减少运动反社会行为的发生。

[1] KAVUSSANU M, STANGER N, RING C. The effects of moral identity on moral emotion and antisocial behavior in sport[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2015, 4(4): 268-279.

[2] BRUNER M W, BOARDLEY I D, CTJ. Social identity andprosocial and antisocial behavior in youth sport[J]. PSYCHOL SPORT EXERC, 2014, 15(1): 56-64.

[3] STANGER N, KAVUSSANU M, MCINTYRE D, et al. Empathy inhibits aggression in competition: the role of provocation, emotion, and gender[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2016, 38(1): 4-14.

[4] BANDURA A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory[M]. New Jersey: Prentice Hall, 1986:523-582.

[5] BOARDLEY I D, KAVUSSANU M. The influence of social variables and moral disengagementon prosocial and antisocial behaviours in field hockey and netball[J]. J SPORT SCI, 2009, 27(8): 843-854.

[6] BOARDLEY I D, KAVUSSANU M. Effects of goal orientation and perceived value of toughness on antisocial behavior in soccer: the mediating role of moral disengagement[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2010, 32(2): 176-192.

[7] HODGE K, LONSDALE C.Prosocial and antisocial behavior in sport: the role of coaching style, autonomous vs. controlled motivation, and moral disengagement[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2011, 33(4): 527-547.

[8] BOARDLEY I D, JACKSON B. When teammates are viewed as rivals: a cross-national investigation of achievement goals andintrateam moral behavior[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2012, 34(4): 503-524.

[9] HODGE K, HARGREAVES E A, GERRARD D, et al. Psychological mechanisms underlying doping attitudes in sport: motivation and moral disengagement[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2013, 35(4): 419-432.

[10] 张力为, 毛志雄. 运动心理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007:97-100.

[11] KAVUSSANU M. Motivational predictors of prosocial and antisocial behaviour in football[J]. J SPORT SCI, 2006, 24(06): 575-588.

[12] SAGE L, KAVUSSANU M, DUDA J. Goal orientations and moral identity as predictors ofprosocial and antisocial functioning in male association football players[J]. J SPORT SCI, 2006, 24(5): 455-466.

[13] DECI E L, RYAN R M. Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains[J]. CAN PSYCHOL, 2008, 49(1): 14-23.

[14] NTOUMANIS N, STANDAGE M. Morality in sport: a self-determination theoryperspective[J]. J APPL SPORT PSYCHOL, 2009, 21(4): 365-380.

[15] SHEEHY T, HODGE K. Motivation and morality in masters athletes: a self-determination theory perspective[J]. INT J SPORT EXERCISE PSY, 2015, 13(3): 273-285.

[16] 陈作松, 王栋. 运动道德推脱的研究评述[J]. 成都体育学院学报, 2013, 39(4): 8-13.

[17] BANDURA A. Moral disengagement in the perpetration of inhumanities[J].PERS SOC PSYCHOL REV, 1999, 3(3): 193-209.

[18] STANGER N, KAVUSSANU M, BOARDLEY I D, et al. The influence of moral disengagement and negative emotion on antisocial sport behavior[J]. SPORT EXERCISE PERFORM PSY, 2013, 2(2): 117-129.

[19] TRACLET A, MORET O, OHL F, et al. Moral disengagement in thelegitimation and realization of aggressive behavior in soccer and ice hockey[J]. AGGRESSIVE BEHAV, 2015, 41(2): 123-133.

[20] 祝大鹏, 李爱玲. 集体项目运动员体育道德推脱与亲-反社会行为: 道德认同的调节效应[J]. 中国运动医学杂志, 2017, 36(6): 513-520.

[21] 王栋, 陈作松. 运动员运动道德推脱与运动亲反社会行为的关系[J]. 心理学报, 2016, 48(3): 305-317.

[22] 傅旭波, 吴明证. 目标取向, 道德认同, 道德推脱与大学生运动员的反社会行为的关系[J]. 应用心理学, 2014, 20(1): 40-48.

[23] BOARDLEY I D, KAVUSSANU M. Development and validation of the moral disengagement in sport scale[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2007, 29(5): 608-628.

[24] 翁滢渌. 我国运动员运动动机与运动道德推脱关系探究[J]. 福建体育科技, 2016, 35(1):15-18.

[25] RYAN R M, DECI E L. A self-determination theory approach to psychotherapy: the motivational basis for effective change[J]. CAN PSYCHOL, 2008, 49(3): 186-193.

[26] SI G, DUAN Y, LI HY, et al. An exploration into socio-cultural meridians of Chinese athletes' psychological training. J Clin Sport Psychol, 2011, 5(4):325-338.

[27] 王栋, 陈华东, 翁滢渌,等. 运动员道德意识与运动反社会行为:运动道德推脱的中介效应[J]. 天津体育学院学报, 2015, 30(4): 364-368.

[28] 崔神州. 运动员体育道德推脱, 运动队动机气氛与运动员比赛中亲-反社会行为的关系研究[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2014.

[29] 祝大鹏, 单曙光, 赵鹏. 青少年运动员成就目标, 完美主义对体育运动中亲社会行为与反社会行为的影响[J]. 中国运动医学杂志, 2015, 34(3): 303-308.

[30] 祝大鹏, 赵鹏, 单曙光. 不同风险决策框架和收益信息下的青少年运动员竞赛中的亲社会与反社会行为: 竞赛焦虑的调节作用[J]. 中国运动医学杂志, 2014, 33(6): 560-567.

[31] 潘德运, 傅旭波, 吴明证. 比赛隐喻, 目标取向与大学生运动员反社会行为的关系[J]. 应用心理学, 2015, 21(3): 249-256.

[32] LONSDALE C, HODGE K, ROSE E A. The behavioral regulation in sport questionnaire (BRSQ): instrument development and initial validity evidence[J]. J SPORT EXERCISE PSY, 2008, 30(3): 323-355.

[33] LONSDALE C, HODGE K, ROSE E. Athlete burnout in elite sport: a self-determination perspective[J]. J SPORT SCI, 2009, 27(8): 785-795.

[34] 祝大鹏. 体育比赛中亲社会行为与反社会行为量表中文修订版的检验[J]. 首都体育学院学报, 2012, 24(2): 170-173.

[35] 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942-950.

[36] 吴明隆. 结构方程模型:AMOS的操作与应用[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2010:52-53.