内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理

——基于新三板公司的实证研究

2018-06-30刘红梅王克强

刘红梅,刘 琛,王克强

(1.上海师范大学商学院,上海 200234;2.上海财经大学公共经济与管理学院,上海 200433)

一、引 言

在我国大力鼓励创新创业的环境下,加之国内多层次资本市场股权投资爆发、制度红利释放且新三板上市的门槛较低,这些为处于初创期和扩张期的中小企业提供了良好的平台,对该类企业通过在此挂牌上市融资的吸引力极大。但就目前而言,新三板市场没有一套规范的会计信息披露体系,内部控制层面也遇到诸多挑战,企业被暂停转板的现象时有发生。在相对宽松的新三板市场制度环境下,企业不免采取一些违规措施,如适时及刻意调整公司的实际经营、投资和筹资等活动,加大盈余管理程度,进而粉饰企业会计信息,加之外部审计可能未及时审查并揭露这类行为,导致新三板公司会计信息质量成为利益相关者关注的焦点,进而引发了学术界的关注。

目前国内学术界对新三板的研究主要集中在其发展模式,制度选择或内部控制缺陷的现状及对策等方面,对企业内部控制与真实盈余管理、审计意见与真实盈余管理之间关系的研究文献大都仅基于A股上市公司的经验数据。鉴于主板上市公司与新三板挂牌企业的异质性,加之近两年新三板挂牌公司新增幅度可观,有必要从新三板角度出发,研究新三板挂牌公司内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理之间的关系。即一方面,探究新三板企业内部控制缺陷程度对其真实盈余管理程度的影响,这有利于该类企业审视自身,完善内部控制机制,降低盈余管理程度,顺利转板并持续健康发展;另一方面,鉴于以往研究大多集中在当期审计意见对企业盈余管理的影响,而上期审计意见对当期真实盈余管理影响的研究,现有文献基本没有涉及,因此本文对这一问题的探究有重要的现实意义,有利于促进外部审计师更加重视实质性程序。

二、文献综述及研究假说

(一)文献综述

国内关于新三板上市公司的研究主要集中在发展模式、内控缺陷及绩效评价等方面,缺乏对企业内部控制缺陷、外部审计意见、真实盈余管理三者之间关系的研究。早期学者一方面指明了“新三板”政策的不明确性与市场的不稳定性[1][2],另一方面分析了新三板企业的绩效,认为新三板市场是极富潜力的市场[3]。近两年内,新三板企业数量呈螺旋式上升的态势,市场容量已突破万家,2016年新三板成交金额总计约1912.29亿元,但随之而来的是,该板块的公司内部治理及财务信息问题成为投资者和学术界关注的重点。一些学者从风险评估及内控环境等方面剖析了新三板企业存在的内部控制缺陷问题[4]。鉴于此,在内部控制存在缺陷的情况下,企业为了实现成功转板,是否会加大盈余管理的程度值得进一步研究。

关于内部控制缺陷、外部审计意见、真实盈余管理三者之间关系的研究,目前文献主要是以A股上市公司为研究对象,缺乏针对新三板上市公司的研究,主要分以下几个方面:(1)内部控制质量与真实盈余管理的关系。从企业内部治理角度,就内控对盈余管理的影响存在两种观点:一种是高质量的内部控制有助于抑制企业的真实盈余管理[5][6];另一种是两者之间无显著影响,部分学者实证研究发现提高企业的内部控制水平并未改善企业盈余质量[7]。就盈余管理对企业内控的影响,相关观点一致,即认为盈余管理对企业的内部控制具有反作用[8][9];(2)外部审计意见与真实盈余管理的关系。从外部监督角度,外部审计意见对真实盈余管理的影响存在两种观点:一种是外部审计意见会促进企业实施盈余管理,当外部审计质量越高的情况下,企业越有动机实施真实盈余管理[10]。另一种是外部审计意见会抑制企业实施真实盈余管理,一般而言会计师事务所规模越大审计费用越高,管理层会降低实施盈余管理的程度[11]。基于此,许多企业会倾向选择小型会计师事务所,以低成本获得清洁的审计意见。(3)内部控制质量、外部审计意见与真实盈余管理的关系。这方面的研究不多,学者们利用A股上市公司的数据研究发现内部控制和外部审计意见两者对盈余管理的影响具有替代效应,而提高审计费用会减弱这种替代效应[12]。

综上研究呈现以下特点:一是学者主要以主板上市公司经验数据,研究企业内部控制缺陷、外部审计意见与真实盈余管理三者之间关系,而对新三板市场三者关系的探究尚无;二是现有文献针对新三板市场的分析主要集中在发展模式或内部控制缺陷现状等方面,且以规范性分析为主,鲜有对新三板上市公司上述三者之间关系的实证研究;三是学者们研究倾向于当期企业内部控制对当期盈余管理的影响,进而影响当期审计意见的清洁度,而鲜有文献以上期审计意见作为因子,研究其对当期管理层实施真实盈余管理程度的影响;四是较少文献进一步探究企业选择不同盈余管理方向时,内部控制缺陷、外部审计意见对真实盈余管理程度的影响。基于此,本文以新三板企业为研究对象,从内部(内部控制缺陷程度)和外部(上期外部审计意见)两个角度对其真实盈余管理的影响进行分析,再分正向盈余管理和负向盈余管理两种情况,探究新三板市场中上述第四方面呈现的结果,进而为政府从内部控制和外部监督两个角度管控新三板企业盈余管理提供建议。

(二)研究假设

新三板公司一般是起步较晚的创新型企业,一方面根据坏消息隐藏理论,为了实现顺利转板,相比其他主板市场规模及资质深厚的上市公司,经理人更有动机隐藏自己不稳定的财务及运营状况,通过真实盈余管理手段达到目的;另一方面,该类公司未能有足够能力构建完善的内部控制体系,所以若其内部控制出现问题并不能据此完全断定企业提高了真实盈余管理程度。基于此,当新三板企业内部控制缺陷严重时,出于谨慎性原则,为防止外部审计出具不清洁性报告,企业会抑制采取不良措施进行真实盈余管理。其次,上期审计意见在一定程度上对企业本期行为产生一定的约束性,理论上,若上期企业审计意见为不标准性,其为了避免连续得到不清洁的审计意见,在当期会降低真实盈余管理的程度。因此提出假设1:

假设1:内部控制缺陷程度与企业真实盈余管理程度呈反向关系,上期外部审计意见与真实盈余管理程度呈正向关系。

根据自身运营的需要,新三板公司管理层采取真实盈余管理手段时存在相反的两种动机。一般而言,当企业为了向外部展现自己较好的盈利实力以吸引投资时,可能具有虚增利润的动机,采取正向真实盈余管理;若企业想要隐藏利润或将其滞后,管理层可能偏向采取反向真实盈余管理。不同企业的内部控制质量存在差异,在不同时期所采取的真实盈余管理方向也不相同。大多数文献表明企业内部控制缺陷程度越大,则越有动机采取正向盈余管理方式。但研究大多基于主板大型企业,鉴于新三板市场流动性风险较大,稳定性较差,加之企业面临着成功转板的压力,当内部审计师公布的内部控制缺陷程度越严重时,为防止外部审计师在发现企业存在盈余管理等的不当操作时出具不清洁的外部审计报告,可能会越抑制企业采取正向盈余管理的动机。现研究结果也表明,会计师事务所的外部审计意见会抑制企业的正向盈余管理,而对负向盈余管理的抑制无显著作用[13]。所以当企业自身内控质量较差时,为防止外部审计发现,可能会降低企业正向盈余管理的程度,但同等情况下并不会降低企业的负向盈余管理程度。鉴于此,提出以下假设:

假设2-1:企业内部控制缺陷程度与正向真实盈余管理程度负相关,上期外部审计意见与正向真实盈余管理程度正相关;

假设2-2:企业内部控制缺陷程度与负向真实盈余管理程度正相关,上期外部审计意见与负向真实盈余管理程度负相关。

三、研究设计

(一)模型的建立

基于上述分析,针对假设1探究新三板公司内部控制缺陷,外部审计意见与真实盈余管理之间的影响,建立如下回归模型:

REM=α0+α1ICD+α2OPINION+α3SIZE+α4AUDIT+α5LEV+α6LOSS+α7ROE+α8CS+ε

(1)

其中,被解释变量为真实盈余管理(REM),解释变量为内部控制缺陷(ICD)、上期外部审计意见(OPINION),其余为控制变量。

针对假设2,将真实盈余管理分为正向和负向两种,探究内部控制缺陷、外部审计意见分别和不同方向的企业真实盈余管理之间的关系,由此建立的回归模型与模型(1)相一致。

(二)变量选取及度量

1.内部控制缺陷。对于企业内部控制缺陷的度量,本文以相关机构审查出具的内控报告中披露的内部控制缺陷程度来度量,内部缺陷披露越多,说明企业内部控制质量越低。一般违规有四种形式:未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项、未按时披露定期报告及信息披露虚假或严重误导性陈述。本文以内控违规损害会计信息质量的严重程度为标准,将未按时披露定期报告或未按时披露公司重大事项计为1分,未依法履行其他职责记为2分,信息披露虚假或严重误导性陈述记为3分,若公司有两种或两种以上的违规,则累加对应的分数,以此对企业内部控制进行评分,若该分数越高则表示企业内部控制越不完善。

2.上期外部审计意见。审计意见以审计师出具的报告是否为标准无保留意见来判别,当报告结论为标准无保留意见时记为1,否则记为0。鉴于审计师出具意见主要是针对当年的财务报告,而企业是否采取盈余管理和实施的程度已成事实,而上年度的审计意见在一定程度上会影响当年管理层盈余管理的决策情况,所以本文采用上年的外部审计意见来度量。

3.真实盈余管理。学术界将盈余管理主要分为应计盈余管理和真实盈余管理两种模式,而真实盈余管理相比应计盈余管理对上市公司长期经营业绩的负向影响程度更大[14],鉴于此本文从真实盈余管理角度进行分析。学术界普遍把生产操控、销售操控和费用操控纳入真实盈余管理的组成成分,当期销售操控会导致企业经营现金流减少,生产操控会使企业生产成本增加,费用操控则降低当期支出。本文借鉴Roychowdhury(2006)[15]的模型方法估算出企业正常的经营现金流(CFO)、正常生产成本(PROD)及正常费用(DISEXP),再将实际值与估值的差额记为异常值,综合其异常值以度量企业的真实盈余管理程度,估计模型如下所示:

(2)

(3)

(4)

上式中,At-1表示企业上期总资产;CFOt表示当期正常现金流;Salet为当期的销售收入即主营业务收入;ΔSalet表示当期销售收入相对于上期销售收入的增量;PRODt为当期生产成本,即主营业务成本;因探讨企业的经营能力,当期正常费用DISEXPt以当期销售费用和管理费用之和表示。根据上述模型方程(2)、(3)及(4)估计算出的残差值ε1t、ε2t及ε3t分别为异常经营现金流(abCFOt)、异常生产成本(abPRODt)及异常费用(abDISEXPt),再参考王福胜(2014)[14]的方法,计算得出真实盈余管理程度(REMt),如式(5)所示:

REMt=abPRODt-abCFOt-abDISEXPt

(5)

本文变量定义如表1所示:

表1 主要变量名称及定义

注:审计单位综合排名来自中国注册会计师协会公布的2016年国内会计师事务所综合评价排名。

四、实证结果及分析

(一)样本数据来源及处理

本文选取新三板挂牌公司为研究对象,真实盈余管理指标以2014~2016年面板数据进行测算;内部控制缺陷披露以2014~2016年三年期间公司被披露违规的情况进行人工汇总,计算内部控制缺陷积分。变量数据均来自wind金融数据库,剔除了有些财务数据不全的公司样本,由于金融行业公司相关数据波动较大,故剔除该类公司,最终样本总数为5896个。

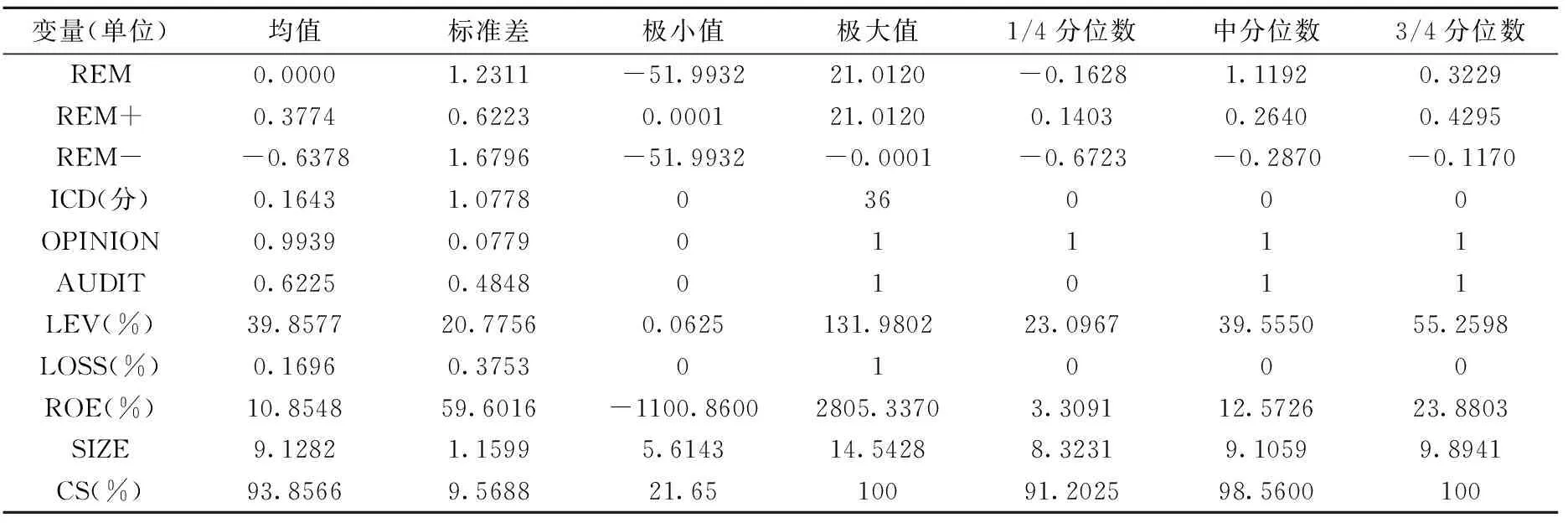

(二)主要变量描述性统计分析

本文利用SPSS.18对变量进行描述性分析,归纳如下表2所示。可看出不同企业进行盈余管理的程度相差较大,且近2/3的企业采取了正向真实盈余管理。在此样本中,采取正向真实盈余管理措施的企业达到3704家,占62.82%;剩余2192家企业采取负向真实盈余管理,占37.18%。真实盈余管理程度的极大值为21.0120,极小值为-51.9932,且在实施正向真实盈余管理企业的数量是实施负向真实盈余管理企业数量约两倍的情况下其真实盈余管理程度均值为0,由此可说明新三板公司实施负向盈余管理的程度更大,且外部审计师较难察觉。此外,有276家新三板公司披露了内部控制缺陷问题,占整个样本4.68%;其中内部控制缺陷累计为1~10分有267家公司;处于11~36分的有9家公司,其中积分最高一家公司于2015~2016年期间有7次信息披露虚假或严重误导性陈述,5次未依法履行其他职责及5次未及时披露公司重大事项,可见其内部控制质量较差。但总体其平均值为0.1643,标准差为0.6322,说明不同新三板公司内控质量存在一定差异。上期审计意见的平均值为0.9939,有36家公司出具的是不清洁外部审计意见,占比0.6%;其余5860家为标准无保留意见,说明绝大多数新三板企业审计报告得到了外审机构的认可。

表2 主要变量描述性统计

(三)变量之间的相关性

利用SPSS.18软件工具,将各变量进行相关性检验,结果如表3所示。由表3可知大部分变量之间的相关系数都在显著性水平以下。初步看,内部控制缺陷程度与真实盈余管理程度成正相关性,相关系数绝对值较小且不太显著,是否存在伪正相关性值得进一步研究。上期的审计意见与真实盈余管理程度呈正相关性,Spearman系数在5%水平下是显著的,与假设1的预测相符。总体而言,变量间相关系数值较小,即存在多重共线的可能性较小,说明变量选取有一定的合理性。

表3 各变量间相关性分析

注:左下角为Pearson系数,右上角为Spearman系数。*** 、** 、*分别表示显著性水平为1%、5%、10%。下同。

(四)模型回归分析

本文利用Eviews 9计量软件工具,验证前文所提出的假设是否成立,对模型(1)进行多元回归,并将模型(1)的被解释变量REM值的正负号分为REM+及REM-两组样本,再进行模型回归,模型回归计量结果归纳为表4:

表4 多元回归分析结果

针对假设1,先将样本整体数据进行多元回归,结果如表4第二列所示。F统计量为63.5934,在1%的水平下显著,说明变量之间有线性关系。模型的D.W.值为2.0046,说明残差序列无自相关性。对于解释变量,新三板企业内部控制缺陷程度与真实盈余管理呈负相关性。和上文相关性分析得出相反的结论,说明双变量具有伪正相关性,当融入多变量影响时,随着新三板企业内部控制缺陷程度增加,反而会降低真实盈余管理程度。原因主要为了防止外部审计出具不清洁的报告,所以管理层会在利润操作上保持谨慎性。上年的审计意见与当期盈余管理程度呈正显著相关性,说明上期外部审计出具不清洁的审计报告时,会减弱当期管理层实施真实盈余管理的程度,从而可证假设1成立。

针对假设2,考虑不同企业进行盈余管理的方向不同,将样本数据按照REM是否大于0分为正向盈余管理和负向盈余管理两个子样本,模型回归结果如表4第三列及第四列所示。对比可知,当企业实施正向盈余管理时,内部控制缺陷的程度仍和真实盈余管理程度反向相关,上期审计意见与真实盈余管理程度正向相关,验证了假设2-1成立。而当企业实施负向盈余管理时,内部控制缺陷程度与盈余管理程度呈正向关系,审计意见与盈余管理呈负向关系,验证了假设2-2成立。整体说明外部审计一般对正向盈余管理具有明显的抑制作用,而对负向盈余管理无明显作用,所以当企业内部控制缺陷越严重时,越偏向实施负向盈余管理。新三板企业存在投机取巧的心里,会相机采取盈余管理措施,同时尽可能避免外部审计监管。

(五)稳健性检验

为确保结论的稳健性,本文运用了多种方法检验模型的稳健性*因篇幅所限,稳健性检验结果略。作者备索。:(1)异方差性的存在检验。本文用Eviews软件中的Breusch-Pagan-Godifrey检测样本整体的异方差性,检验结果中F-statistic值为0.3775,在95%置信区间下其概率P值为0.9330大于5%,证明不存在异方差性。(2)不同审计意见的样本T检验。本文将上期审计意见作为虚拟变量,将样本数据分为上期审计意见为无保留和上期审计意见为保留或其他不清洁报告两个子样本进行T检验,结果显示t值为2.8310,概率p值为0.005小于5%,可见两种情况下新三板公司盈余管理程度均值有显著差异,说明上期审计意见对于当期管理层实施盈余管理决策有一定影响。(3)内生性检验。考虑到真实盈余管理与内部控制缺陷存在互为因果影响,为进一步验证其稳健性,本文将内部控制变量的滞后一期(lag-ICD)作为工具变量,其他变量保持不变,进行TSLS回归。以上稳健性检验结果未发生实质变化,进一步验证了本文假设成立。

五、结论与启示

(一)结论

本文主要以2016年末以前新三板挂牌公司为样本,从内外两个层面,探究了企业内部控制缺陷、外部审计意见与当期盈余管理的关系。研究结果显示:(1)当新三板企业出现严重的内部控制缺陷或上期审计意见不清洁时,会降低真实盈余管理的程度。即内部控制缺陷程度与真实盈余管理程度负相关,上期外部审计意见与真实盈余管理程度正相关。(2)根据管理层采取真实盈余管理的不同方向进一步研究,当企业采取正向真实盈余管理时,其内部控制缺陷程度与真实盈余管理程度负相关,而上期外部审计意见与真实盈余管理程度正相关;当企业采取负向真实盈余管理时,其内部控制缺陷程度与真实盈余管理程度正相关,而上期外部审计意见与真实盈余管理程度负相关。上述结论与其他学者以主板上市公司数据为研究对象得出内部控制缺陷越高,盈余管理程度越大的结论产生差异性的主要原因在于:其一,新三板入市门槛低,大量涌入的新挂牌公司资质参差不齐,相比于主板上市公司具有较强的业绩不稳定性,其会根据身处会计信息环境的利好加大实施盈余管理的灵活性;其二,新三板公司本身内控治理薄弱,信息披露体制不完善,所以其内部控制缺陷程度相比较高的公司其真实盈余管理程度并不一定会升高;其三,新三板市场信息披露违规成本低,一般处罚主要是约见谈话、出具警示函或提交书面承诺等形式,而主板市场信息披露违规处罚机制较为成熟且处罚严厉。同时新三板市场尚未建立完善的会计信息监管体系,相关审计机构对企业内部控制信息披露的监管力度不够,为企业投机性地选择盈余管理手段创造了条件。

(二)启示

鉴于新三板市场机制还不够完善,本文根据上述研究提出以下启示:(1)从内部层面看,作为未上市的公众企业,在不断完善自身内部控制机制的进程中,应该充分重视培养管理层的规范运作意识,提升财务人员的专业素养,规范实务运作流程。同时也应加强内部风险识别,正视实施盈余管理对企业长期发展的危害,为营造良好的经营环境和有序的内部控制环境,进而为转板上市后的良好发展奠定基础。(2)从外部层面看,审计师应加强自身的职业道德与责任感,提升识别企业不正当操作的专业审计技能,进一步提高审计服务质量,对企业起到强有力的外部监督作用。同时,相关政府监管部门也应强化法律风险的威慑及执行力度,促进我国新三板市场的可持续健康运行。

参考文献:

[1] 林安霁,林洲钰.“新三板”市场的发展模式与对策研究[J]. 经济体制改革,2012,(5):111-114.

[2] 张劲松.基于共赢的“新三板”制度选择研究[J]. 经济体制改革,2012,(1):107-111.

[3] 闫庆友,陶杰.“新三板”挂牌企业绩效评价研究[J]. 财会月刊,2014,(4):13-16.

[4] 秦江萍,于丹.“新三板”企业内控缺陷分析及对策[J]. 财会月刊,2015,(31):16-21.

[5] 张龙平,王军只,张军.内部控制鉴证对会计盈余质量的影响研究[J]. 审计研究,2010,(2):83-90.

[6] 方红星,金玉娜.高质量内部控制能抑制盈余管理吗?——基于自愿性内部控制鉴证报告的经验研究[J]. 会计研究,2011(8):53-96.

[7] 张国清.内部控制与盈余管理——基于2007年A股公司的经验证据[J]. 经济管理,2008,(2): 23-24.

[8] 佟岩,徐峰.我国上市公司内部控制效率与盈余质量的动态依存关系研究[J]. 中国软科学,2013,(2):111-122.

[9] 尹律.盈余管理和内部控制缺陷认定标准披露——基于强制性内部控制评价报告披露的实证研究[J]. 审计研究,2016,(4):83-89.

[10] 李江涛,何苦.上市公司以真实盈余管理逃避高质量审计监督的动机研究[J]. 审计研究,2012,(5):58-67.

[11] 曹国华,鲍学欣,王鹏.审计行为能够抑制真实盈余管理吗? [J]. 审计与经济研究,2014,(1):30-38.

[12] 杨德明,胡婷.内部控制、盈余管理与审计意见[J]. 审计研究,2010,(5):90-97.

[13] 刘丹. 会计师事务所组织形式与客户企业盈余管理[J]. 经济问题,2014,(2):115-120.

[14] 王福胜,吉姗姗,程富.盈余管理对上市公司未来经营业绩的影响研究——基于应计盈余管理与真实盈余管理比较视角[J].南开管理评论,2014,(2):95-106.

[15] Roychowdhury,S.Earnings Management through Real Activities Manipulation[J]. Journal of Accounting and Economics,2006,42(3): 335-370.