美丽乡村建设背景下闽西乡村产业发展现状及产业发展模式探讨

2018-06-26

(福建农林大学园林学院,福建 福州350002)

乡村经济在我国的经济市场中具有举足轻重的地位[1]。乡村经济的问题关系到区域发展、社会稳定、国富民强等一系列社会发展问题[2]。从十六届五中全会提出建设社会主义新农村至今天各地如火如荼建设“美丽乡村”以来,发展乡村产业,以此帮助农民增收一直都是乡村建设的重要的目标,乡村产业发展是乡村复兴不可回避、亟待解决的首要问题。时下,众多的乡村受经济问题所困扰,乡村经济的衰败,迫使农民不得不离开赖以生存的土地,另谋出路;失去经济支撑的乡村必然走向衰败。乡村产业问题日益突出,传统产业模式已不适用于新农村的发展,迫切需要模式创新推动产业发展。近些年来,众多专家学者对当下国内“美丽乡村”建设中产业发展进行研究,且取得了一些突出的成果。研究主要偏向于农业基础薄弱,农业结构不合理,农业产业化落后,乡村工业,乡镇企业发展等问题。但在这些研究中,笼统地研究乡村发展问题的成果较多,系统地,具体地研究某一省或区的成果并不多[3]。本文以闽西乡村产业发展进行具体系统的研究更具有现实意义,针对当下闽西乡村产业发展的现状进行调查与分析,探讨闽西美丽乡村产业发展的适宜模式,以期为闽西乡村产业发展提供有效途径。

一、闽西乡村产业发展综合条件分析

龙岩市位于福建省的西南部,通称闽西,气候温和,四季分明;市域平均海拔460米,山地丘陵占全市总面积的94.83%,森林资源丰富,是福建省三大林区之一;全市集水面积大于50平方公里的河流有129条,主要分属于汀江和九龙江水系。得天独厚的自然条件为闽西传统农业的发展起到了关键的作用,但由于城乡经济发展不平衡,差异越来越大,农业科技的进步,生产力的提高,乡村传统农业面临着转型等问题,具有优势的自然条件已不再是农业发展的决定性因素,而市场、文化等要素在乡村产业发展中的作用已日趋明显。其次,市域内矿产资源也极为丰富,已发现的矿物种类有64种,其中金、银、铜、铁等16种矿物储量居福建省首位。丰富的矿物储量,成为了闽西发展工业的优势区位条件。同时,闽西也是客属祖地。唐宋时期,大批中原人为躲避战乱万里南迁;有一部分中原人进入闽粤赣边繁衍生息,他们传承中原文化又与当地土著及少数民族结合,经过漫长的融合,形成了独具特色的客家文化。现今,福建客家人主要聚集在闽西地区,龙岩全市七个县中有五个是纯客县。这也为闽西地区以客家文化带动乡村产业的发展设想提供了现实的依据。

二、“美丽乡村”建设背景下闽西乡村产业发展现状

笔者通过查阅相关文献、期刊、专著,收集大量国内外关于乡村产业发展的资料后,深入闽西地区,走访了初溪村、罗溪村、红坊村、高北村、洪坑村、延祥村、御帘村等数个村落。对乡村建设中的产业发展进行田野调查,深入了解乡村产业发展的现状及面临的困境。基于文献与田野调查资料,总结闽西的乡村产业发展呈现如下特征:

(一)农业趋于产业化经营,变分散经营为规模经营

龙岩市是个农业大市,2015年,全市的农业人口占总人口的60.6%,第一产业的生产总值占到了地区生产总值的11.5%。近年来,龙岩市围绕农业产业化的系列方针政策,以项目为载体,以农产品加工为重点,扎实开展农业产业化的工作,使农业产业化经营得到迅速的发展,在原有农业八大主导产业的基础上,将农业的重点产业调整为畜牧、蔬菜、林竹、果茶、烟草五大产业[4]。在发展农业产业化的道路上,紧抓龙头企业在促进农业产业化发展上的积极作用,引导龙头企业向优势产业集聚,在政策上扶持龙头企业发展,发挥龙头企业思维理念、组织方式、技术资金等先进要素的优势,增强龙头企业的辐射带动能力。另一方面,大力扶持农民专业合作社的发展,依据各地的农产品资源,以市场为导向,上联龙头企业,下联农户,以优惠的政策推动农民专业合作社的发展[5],也在一定程度上带动农村经济的发展,加快农业产业化经营。据2010至2015年数据统计(详情见表1),此期间的农林牧渔业总产值平均增速达到了4%,林业与服务业的平均增速达到了6.5%与5.1%,相较于其它行业而言,发展速度较快,总体而言一产呈现出持续稳步发展的新态势。产业化经营的策略,对农业的发展起着不可忽视的作用。

表1 2010-2015龙岩市农林牧渔业增速表

(二)发展乡镇工业集中区,搭建农村发展的新平台

发展乡镇工业集中区,是一种以新型工业化发展带动乡镇产业经济发展的路径。针对闽西地区农业人口基数大,农业基础相对比较薄弱,工业化水平已初具规模的特点;闽西人民充分发挥智慧,以发展乡镇工业集中区的方式,为美丽乡村的建设找到了一条跳出“三农”抓“三农”的路子,以工业化带动第三产业的高速发展,带动农村劳动力的转移,以产业集聚带动人口的集聚[5],同时又为农业的发展提升创造了有益的条件。目前,龙岩市已建设有适中、坎市、南阳、岩前、十方、河田、涂坊、雁石、西元等15个乡镇工业集中区,工业集中区的发展已具有一定规模,极大地促进了区域经济的发展,为乡村地区的发展找到了一条新路径。

(三)乡村旅游业发展迅速,带动乡村整体经济水平

发展乡村旅游可以促进农村地脉的延续、人脉的保留、文脉的传承、业脉的创造、财脉的增加[6]。乡村旅游的发展,带动了乡村经济水平的提升,旅游者到乡村旅游,拓展了农副产品的销售渠道,增加农民的就业机会,带动服务业的发展;游客带来的资金,加快了乡村地区资本的积累,帮助农民增收。同时,也加快了地区基础设施的建设,改善村容村貌,加快美丽乡村建设的步伐[7],改善乡村的环境,带动旅游经济的发展。近年来,闽西的乡村旅游发展迅速,形成了客家文化、红色文化、生态文化和科幻文化四大文化六条精品旅游路线,这些景点多数集中在乡村地区,乡村旅游的兴起也为闽西数量众多,经济落后的乡村地区的发展找到了一条有效的途径。

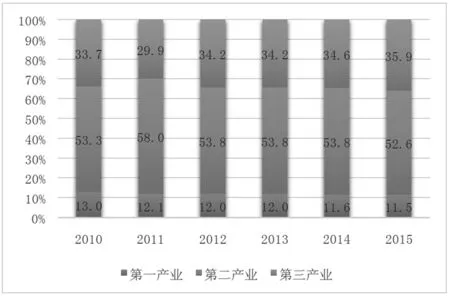

(四)乡村产业结构日趋优化

乡村产业结构日趋合理。1985年前,农业一直处于龙岩地区产业结构的优势地位,产业结构长期保持“一二三”的位次,产业发展极不协调。随着乡村工业的增多,乡镇企业异军突起,三次产业结构在1985年首次实现了由“一二三”到“二一三”的转变[8]。在1994年,产业结构实现了“二三一”的位次变更。近几年,该地区的一产比重逐年下降,第二产业正处于内部结构优化阶段,比例略有降低,第三产业比例逐年稳步增长,经济发达程度已达到了工业化中期水平,全区产业结构不断优化(详情见图1)。

图1 2010-2015年龙岩市三次产业结构

(五)闽西产业发展困境

当下,闽西地区的乡村产业正处于稳步发展的阶段,农林牧渔服务业产值不断攀升,农作物的播种面积持续增加,乡村经济呈现快速增长的态势,“美丽乡村”建设运动也为乡村经济更快速的提升提供了强劲的动力。但笔者在对乡村现状进行仔细深入勘察时,仍发现闽西乡村地区在现阶段产业发展中存在部分问题,具体体现在下列几方面:

1.传统农业比重较大,农业效益较低。基于龙岩山地丘陵地貌,农业机械化的发展在该地区面临较大的困难。农业现代化进展缓慢,传统农业比重较大,农业生产仍以手工劳动为主,土地利用率较低,大大降低了农业效益。传统农业急需转变发展模式,提高农业的效益。

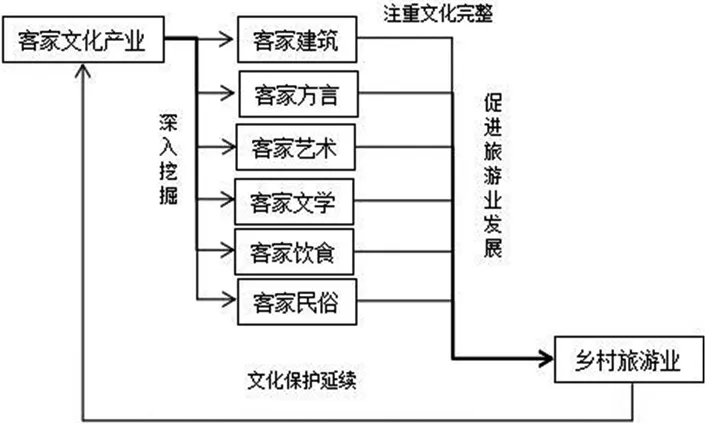

2.乡村客家文化产业的发展较为滞后,对客家文化挖掘深度尚浅。闽西地区的客家文化底蕴深厚,文化资源丰富,包含客家方言、艺术、文学、宗祠、建筑、民俗、饮食等客家文化种类[9];当下对闽西“美丽乡村”建设也关注到应对“客家文化”的保护,但对于把文化当作一种产业进行发展的意识还较为模糊,保护与发展的对象以客家独特的建筑为主,鲜有涉及对方言、艺术、文学、饮食、民俗等文化种类进行深入的挖掘,这样具有“倾向性”的保护与发展,是对传统客家文化“完整性”的一种破坏。

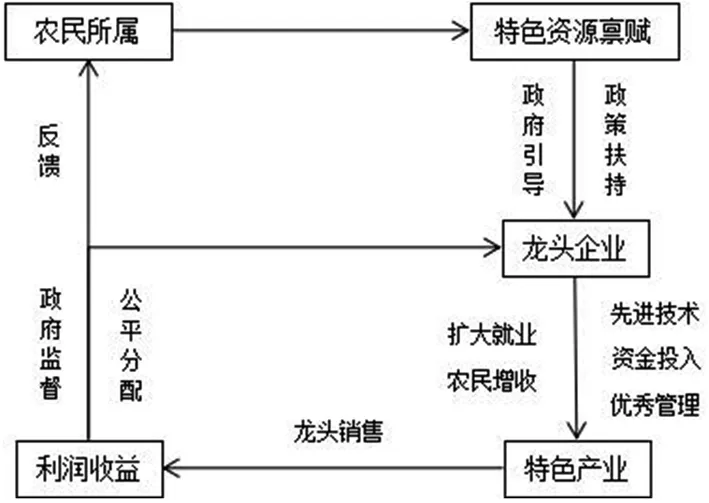

3.乡村特色产业规模较小,产业带动能力较弱。近年来,龙岩市加大对特色产业的政策扶持,出台了多项相关政策,加大对农业特色产业的投入;发展优势特色产业,并对产业的区域布局做出了合理的规划。尽管产业发展取得了一定的成效,但多数特色产业还是处于起步阶段,产业规模较小,布局较为分散,特色产业经营一体化程度低,服务管理水平低,产业效益有待提高。

三、适宜闽西乡村产业发展模式探讨

通过对乡村产业发展综合条件的分析,提取闽西丰富的自然资源与文化资源,结合当前闽西产业发展的四大优势,使得乡村旅游业、农业规模化、文化产业发展均成为可能,并以解决目前乡村产业发展的难点为目标,探讨适宜闽西美丽乡村产业发展的三种模式。

模式一:传统农业旅游发展模式

传统农业具有地域先进性、系统平衡性、生态循环性、环境适应性、文化共生性等特征[10]。但传统农业的劣势也是明显的,农作物产量偏低,布局分散,不利于现代农业的转型,且传统农业自身独特的优势特征,在生产方式转变的过程中,这些优势特征也可能逐消失。基于这样的情况,结合闽西传统农业遇到的困境,由此建立传统农业旅游发展模式。传统农业与乡村旅游的融合(详情见图2),一方面可以推动乡村产业结构的优化,带动乡村资本积累,促进产业升级;另一方面,传统农业所蕴含农业文化、具有传统农业优势的农副产品也同样吸引游客发起旅游行动,促进了乡村旅游的发展。同时,闽西客家独特的农耕文化内容和特征,为该模式下的农业文化旅游,农业民俗观光,农业生活体验及传统农业科普等旅游活动创造了有利条件,使传统农业旅游发展模式大有可为。

模式二:客家文化产业旅游融合发展模式

客家文化作为闽西独特的乡土文化,在建设具有地域特色、文化特色及留得住“乡愁”的“美丽乡村”中,该文化已得到了高度的重视;因此,对客家文化的延续及保护也成为了闽西“美丽乡村”建设的关键点之一。由此构建客家文化产业融合发展模式,不仅对于客家文化的保护及延续起到了积极的作用,而且藉着“客家热”这个大市场,对于乡村旅游业的发展也有一定的作用,继而带动乡村产业的整体发展。基于目前乡村客家文化产业的发展较为滞后,文化挖掘深度尚浅的特点,本模式从文化深度着手,强化对客家文化深度的挖掘,加强客家方言、艺术、文学、饮食、民俗等文化旅游产品的开发,保护客家文化产业的“完整性”,并在此基础上,结合时代背景要素,借鉴优秀文化,进行大胆创新。(详情见图3)

图2 传统农业旅游发展模式

图3 客家文化产业旅游融合发展模式

模式三:闽西乡村特色产业发展模式

乡村特色产业在乡村经济中占有重要作用,特色产业的发展有利于提升整个乡村地区经济总体质量和市场竞争力[11],提升乡村产业整体水平,以增加农民的收入。通过政府对特色资源禀赋的管理,引导和扶持培育龙头企业,以龙头企业先进的技术、大量的资金与优秀的管理,带动乡村特色产业的发展,发挥产业规模化经营的优势,增加农村就业,扩大乡村特色产业规模。并由龙头企业进行产品的销售,给予农民利润的反馈,以此帮助农民“增收”(详情见图4)。并以特色产业为优势,带动其它相关产业的联动发展,提升乡村产业的整体水平。

图4 乡村特色产业发展模式

四、结论与展望

本文通过对闽西乡村产业的发展现状进行调查,分析乡村产业发展的优势与困境,发挥产业的优势特征,以突破产业发展的困境为目的,探讨乡村产业发展的三种模式,以期对解决当前闽西“美丽乡村”建设中发展乡村产业,增加农民的收入水平等问题具有一定的借鉴意义。就目前而言,针对闽西地区乡村产业问题做具体研究的成果还比较缺乏,产业发展模式的相关研究也比较少;因此,在未来的研究中应强化对地区具体问题的系统研究,加深乡村产业发展研究的深度,完善该理论体系,为闽西地区的乡村产业发展提供一定指导意见。

参考文献: