熟悉度和前、后语节呈现时间间隔对歇后语加工的影响研究

2018-06-26张静宇马利军张积家

张静宇马利军张积家

(1 广东食品药品职业学院国际交流学院,广州 510520;2 广州中医药大学心理学系,广州 510006;3 中国人民大学心理学系,北京 100873)

1 引言

歇后语是汉语语汇重要的组成部分,一般由前、后语节构成:前一语节是对事物具体发展过程的描述,发挥附加意义的作用,可视为能指;后一语节说明抽象的含义,表达语汇的实际含义,可视为所指。依据能指和所指的关系,歇后语可分为喻意型和谐音型。按照后一语节表义的指向性,喻意型歇后语又可分为直接意指类和含蓄意指类。如 “狗拿耗子——多管闲事”是直接意指类歇后语,“墙上挂门帘——没门儿”是含蓄意指类歇后语。在语言运用中,歇后语的语义有字面义和语用义之分,直接意指类歇后语的两种意义相统一,含蓄意指类歇后语的两种意义存在转换。多数含蓄意指类歇后语是“绕着弯子”来表达隐喻义,因此,前、后语节的语义关系常常以隐喻作为基础,而两者意义的一致性是隐喻映射、语义传递的依据。通常,隐喻义认知是将“来源域”的主要特征转移到“目标域”上,并重新认识“目标域”的过程。对直接意指类和含蓄意指类歇后语,它们的隐喻映射机制不同,表达意义的方式不同,个体对其理解存在差异。李丽丽和陈亚杰(2009)对两类歇后语进行语义空间分析发现,直接意指类歇后语后一语节没有隐喻义表征,个体可以直接进行言语意义的整合,而含蓄意指类歇后语多了对隐喻义的分析,认知难度增加。例如,“门缝里看人——把人看扁了”,直接语义分析形成的语义是不真实的视觉描述,即由于门缝狭窄,个体被“看扁(窄)了”,而真实的心理意义,即隐喻义是“人被小瞧”。因此,两类歇后语的加工路径可能存在不同。

在各种语义性质中,熟悉度是影响比喻性语言理解的重要因素。语言经历性假说认为,言语经历影响语言理解,青少年对熟悉的惯用语理解得更快(Nippold&Rudzinski,1993)。 Giora(1997)提出的分级显性意义假说(t he graded salience hypothesis,GSH)主张,在比喻性表达理解中,显性意义将优先得到加工,影响意义显性程度的因素有熟悉度、频率、 典型性和习俗性等。 Laurent,Denhières,Passerieux,Iakimova 和 Hardy-Baylé(2006)对熟悉度、预测度高的惯用语研究表明,熟悉度高的惯用语尾字激发的N400波幅小于熟悉度低的惯用语尾字激活的N400波幅。Libben和Titone(2008)也发现,熟悉度是影响惯用语理解稳定的因素,熟悉惯用语的比喻意义将直接提取,不受成分单词与整词意义关系的影响。马利军等发现,在延时判断中,熟悉度是影响惯用语、歇后语、成语和谚语理解的基本因素 (马利军,张积家,2011a,2011b,2017;马利军,胡峻豪,张积家,2013)。但是,在即时条件下,熟悉度在不同类型的喻意型歇后语理解中的作用还未得到揭示。熟悉度和前、后语节呈现时间间隔是否会对两类歇后语的加工产生影响以及产生怎样的影响,值得深究。本研究以喻意型歇后语为材料,考察熟悉度和前、后语节呈现的时间间隔对语汇加工的影响。

2 实验1熟悉度和前后语节无间隔 (ISI=0m s)对歇后语加工的影响

2.1 被试

从广州中医药大学随机抽取大学生25人,其中男生 15人,母语为汉语,平均年龄 20.3±0.5岁,视力或矫正视力正常。

2.2 设计与材料

2(熟悉度:高、低)×2(歇后语类型:直接意指类、含蓄意指类)被试内设计。材料来自马利军等的研究(马利军,张积家,2011b)。请两位大学应用语言学教师评定歇后语后一语节的语义指向 (直接意指或含蓄意指),评定一致度为0.94,选取评定一致的104条歇后语为实验材料,直接意指类和含蓄意指类各52条,两类歇后语在预测度、可理解度、可表象度、熟悉度及前、后语节语义一致度等语义性质上匹配(7 点评定),p>0.05,见表 1。

表1 两类歇后语语义性质匹配表

将直接意指类歇后语和含蓄意指类歇后语按熟悉度高低各分为两个等组(匹配各语义性质),每组26条。两组直接意指类歇后语的平均熟悉度分别为4.92 和 2.37,F(1,50)=207.35,p<0.001,差异显著;其余语义性质分别进行F检验,差异均不显著,p>0.05。两组含蓄意指类歇后语的平均熟悉度分别为 4.90 和 2.31,F(1,50)=141.65,p<0.001,差异显著;其余语义性质分别进行F检验,差异均不显著,p>0.05。对低熟悉的两类歇后语的各语义性质分别进行F检验,差异均不显著,p>0.05;对高熟悉的两类歇后语的各语义性质分别进行F检验,差异均不显著,p>0.05。对4类歇后语的整体长度进行组内匹配,F(3,100)=1.79,p>0.05;匹配后一语节的长度,F(3,100)=0.77,p>0.05;匹配后一语节的笔画数,F(3,100)=0.28,p>0.05。另外选取歇后语 96条,对后一语节进行交叉匹配,作为正式实验的填充材料。

2.3 程序

采用E-prime软件编程。在屏幕中央呈现红色注视点 “+”500ms,接着呈现歇后语的前一语节,呈现时间按照前一语节的字数×150ms变化,随后呈现歇后语的后一语节,要求被试判断前、后语节的语义是否一致,一致按“F”键,不一致按“J”键(按键在被试间匹配),空屏1000ms,进入下一次试验。正式实验前有12次练习。实验共包含212个Trial。实验过程中被试可休息一次,最多两分钟。计算机记录反应时间和正误。数据采用SPSS11.5进行统计分析。

2.4 结果与分析

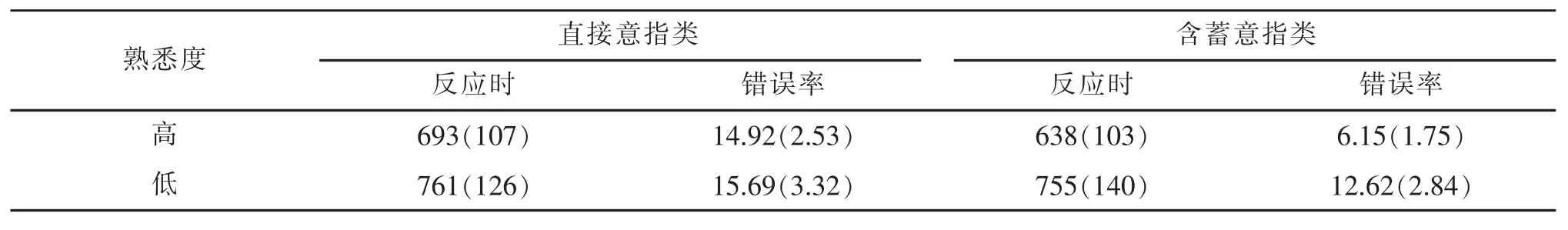

反应时分析时剔除反应错误和M±2.5SD之外的数据,占15.3%,结果见表2。

表2 两类歇后语语义一致度判断的反应时(m s)和错误率(%)

反应时的方差分析表明,熟悉度的主效应显著,F1(1,24)=56.68,p<0.001,η2=0.56,F2(1,100)=41.62,p<0.001,η2=0.42。 歇后语类型的主效应显著,F1(1,24)=17.24,p<0.001,η2=0.35,F2(1,100)=5.77,p<0.05,η2=0.18;熟悉度和歇后语类型的交互作用被试分析显著,F1(1,24)=8.63,p<0.01,η2=0.21;项目分析不显著,F2(1,100)=3.07,p>0.05。简单效应分析表明,熟悉度低时,两类歇后语的反应时差异不显著,p>0.05;熟悉度高时,含蓄意指类歇后语的反应时比直接意指类歇后语的反应时显著短,p<0.01。

错误率的方差分析表明,熟悉度的主效应被试分析显著,F1(1,24)=4.52,p<0.05,η2=0.15;项目分析边缘显著,F2(1,100)=3.35,p=0.07,η2=0.13;歇后语类型的主效应显著,F1(1,24)=15.82,p<0.01,η2=0.28;F2(1,100)=8.98,p<0.01,η2=0.19;熟悉度和歇后语类型的交互作用被试分析显著,F1(1,24)=5.71,p<0.05,η2=0.12,项目分析不显著,F2(1,100)=2.07,p>0.05。 简单效应分析表明,熟悉度低时,两类歇后语的错误率差异不显著,p>0.05;熟悉度高时,含蓄意指类歇后语的错误率比直接意指类歇后语的错误率显著低,p<0.001。

实验1表明,当ISI=0ms时,高熟悉的歇后语得到了较快的加工,错误率更低。许多研究均证实了熟悉度在比喻性语言理解中的作用。本研究发现,熟悉度高时,含蓄意指类歇后语加工速度更快,错误率更低;熟悉度低时,两类歇后语在反应时和错误率上没有显著差异。研究结果表明,熟悉度高时,后一语节存在隐喻转义(含蓄意指)的语料表现出加工优势。惯用语理解的研究也表明,在熟悉度高时,词素具有比喻意义的惯用语加工更快(Gibbs&Cutting,1989)。在熟悉度高时,对比喻性语言的理解可能是直接提取语料的比喻义,因而反应较快。同时,在实验1中,反应时和错误率交互作用的项目分析均不显著可能是由于本实验匹配的语义性质较多,材料选取数量较少造成的。

3 实验 2熟悉度和前后语节短暂间隔(ISI=500m s)对歇后语加工的影响

3.1 被试

从广州中医药大学随机抽取大学生25人,其中男生12人,女生13人,母语为汉语,平均年龄20.6±0.5岁,视力或矫正视力正常,未参加实验1。

3.2 设计、材料与程序

设计、材料等均同实验1。只是前一语节呈现以后,空屏500ms,再呈现后一语节。

3.3 结果与分析

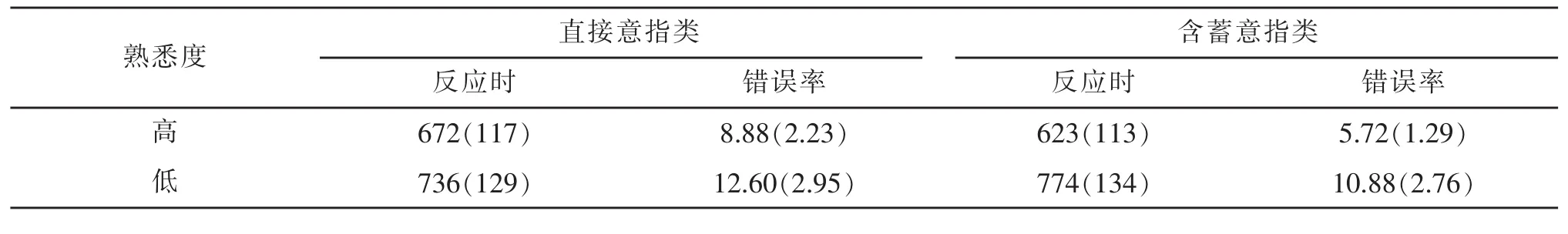

反应时分析时剔除反应错误和M±2.5SD之外的数据,占12.4%,结果见表3。

表3 两类歇后语语义一致性判断的反应时(ms)和错误率(%)

反应时的方差分析表明,熟悉度的主效应显著,F1(1,24)=77.39,p<0.001,η2=0.62,F2(1,100)= 40.38,p<0.001,η2=0.45。 高熟悉的歇后语反应时更短;歇后语类型的主效应不显著,F1(1,24)=0.68,F2(1,100)=0.50,p>0.05;熟悉度和歇后语类型的交互作用显著,F1(1,24)=19.00,p<0.001,η2=0.31,F2(1,100)=7.75,p<0.01,η2=0.11。 简单效应分析表明,熟悉度低时,直接意指类歇后语反应时更短,p<0.01;熟悉度高时,含蓄意指类歇后语反应更短,p<0.001。

错误率的方差分析表明,熟悉度的主效应显著,F1(1,24)=10.71,p<0.01,η2=0.11,F2(1,100)=6.91,p=0.01,η2=0.10。 高熟悉的歇后语错误率显著低于低熟悉的歇后语;歇后语类型的主效应不显著,F1(1,24)=3.65,F2(1,100)=1.73,p>0.05;熟悉度和歇后语类型的交互作用不显著,F1(1,24)=0.40,F2(1,100)=0.07,p>0.05。

实验2表明,当前、后语节呈现的时间间隔为500ms时,相对于熟悉度低的条件,两类歇后语在熟悉度高条件下的反应更加快速和准确。同时,反应时的数据表明,熟悉度和歇后语类型之间存在显著的交互作用:熟悉度低时,含蓄意指类歇后语由于无法直接提取“隐喻义”,加工过程复杂,从而表现出反应延迟。直接意指类歇后语由于字面义和语用义统一,加工速度较快。但是,在熟悉度高时,含蓄意指类歇后语仍表现出较快的加工速度,同样证实高熟悉的“隐喻义”提取速度较快的事实。

4 实验 3熟悉度和前后语节长时间隔(ISI=1000m s)对歇后语加工的影响

4.1 被试

从广州中医药大学随机抽取大学生25人,其中男生11人,女生14人,母语为汉语,平均年龄20.5±0.4岁,视力或矫正视力正常,未参加前面的实验。

4.2 设计、材料与程序

设计、材料等同实验1。只是前一语节呈现后,空屏1000ms,再呈现后一语节。

4.3 结果与分析

反应时分析时剔除反应错误和M±2.5SD之外的数据,占15.5%,结果见表4。

表4 两类歇后语语义一致性判断的反应时(ms)和错误率(%)

反应时的方差分析表明,熟悉度的主效应显著,F1(1,24)=55.00,p<0.001,η2=0.47,F2(1,100)=41.24,p<0.001,η2=0.39。 高熟悉的歇后语反应时短;歇后语类型的主效应不显著,F1(1,24)=0.001,F2(1,100)=0.08,p>0.05;熟悉度和歇后语类型的交互作用显著,F1(1,24)=25.08,p<0.001,η2=0.28,F2(1,100)=5.58,p<0.05,η2=0.09。 简单效应分析表明,熟悉度低时,直接意指类歇后语反应时更短,p<0.05;熟悉度高时,含蓄意指类歇后语反应时更短,p<0.001。

错误率的方差分析表明,熟悉度的主效应被试分析显著,F1(1,24)=10.01,p<0.01,η2=0.12,项目分析不显著,F2(1,100)=3.21,p>0.05。高熟悉的歇后语错误率低。歇后语类型的主效应不显著,F1(1,24)=0.14,F2(1,100)=1.19,p>0.05;熟悉度和歇后语类型的交互作用不显著,F1(1,24)=0.80,F2(1,100)=0.30,p>0.05。

实验3表明,当前一语节和后一语节的时间间隔为1000ms时,对语义判断的趋势和ISI=500ms时相同,即高熟悉的歇后语反应更快。在熟悉度低时,直接意指类歇后语由于语义加工没有“转义”,加工速度较快,但是在熟悉度高时,依旧是含蓄意指类歇后语表现出加工优势。结合实验1和实验2的结果可以证实,在熟悉度较高时,具有隐喻义的语料加工更加快速和准确。

5 三个实验的综合分析

3个实验的材料相同,被试具有同质性,因此,对其数据进行综合分析。

反应时的 2(歇后语类型)×2(熟悉度)×3(ISI)的混合设计方差分析表明,歇后语类型的主效应被试分析显著,F1(1,72)=6.08,p<0.05,η2=0.09,项目分析边缘显著,F2(1,300)=3.53,p=0.06,η2=0.08;熟悉度的主效应显著,F1(1,72)=185.52,p<0.001,η2=0.73,F2(1,300)=122.90,p<0.001,η2=0.67。 高熟悉的歇后语加工更快。歇后语类型与ISI的交互作用被试分析显著,F1(2,72)=3.53,p<0.05,η2=0.08,项目分析不显著,F2(2,300)=1.04,p>0.05。简单效应分析表明,在ISI为0ms时,含蓄意指类歇后语的加工速度较快,在其它两种ISI条件下,两类歇后语的加工速度没有差异。对直接意指类歇后语,ISI=0ms时的反应时(727ms)显著大于ISI=1000ms时的反应时(679ms),p<0.05。 对含蓄意指类歇后语,三类 ISI条件下的反应时无差异。歇后语类型与熟悉度的交互作用显著,F1(2,72)=49.27,p<0.001,η2=0.36,F2(2,300)=16.04,p<0.001,η2=0.28。 简单效应分析表明,低熟悉度时直接意指类歇后语的反应更快,p<0.01;高熟悉度时含蓄意指类歇后语的反应更快,p<0.001。 其它的主效应和交互作用均不显著,p>0.05。

错误率的 2(歇后语类型)×2(熟悉度)×3(ISI)的混合设计方差分析发现,歇后语类型的主效应显著,F1(1,72)=13.54,p<0.001,η2=0.18,F2(1,300)=9.45,p<0.01,η2=0.11。 熟悉度的主效应显著,F1(1,72)=23.85,p<0.001,η2=0.22,F2(1,300)=12.05,p<0.01,η2=0.15。高熟悉的歇后语错误率更低。ISI的主 效 应 显 著 ,F1(2,72)=3.95,p<0.05,η2=0.07,F2(2,300)=5.95,p<0.01,η2=0.10。歇后语类型与 ISI的交互作用被试分析显著,F1(2,72)=3.41,p<0.05,η2=0.06,项目分析不显著,F2(2,300)=1.30,p>0.05。 简单效应分析表明,当ISI为0ms时,含蓄意指类歇后语的错误率更低,p<0.01;在其它两种间隔时间条件下,两类歇后语的错误率没有显著差异,p>0.05。对直接意指类歇后语,ISI=0ms时错误率(15.51%)显著高于 ISI=500ms 的错误率(10.74%),p<0.05。 对含蓄意指类歇后语,ISI=1000ms时错误率(12.80%)显著高于 ISI=500ms的错误率(8.26%),p<0.05。歇后语类型与熟悉度的交互作用被试分析显著,F1(2,72)=5.15,p<0.05,η2=0.10,项目分析不显著,F2(2,300)=1.74,p>0.05。 简单效应分析表明,低熟悉时,两类歇后语的错误率没有显著差异,p>0.05;高熟悉时,含蓄意指类歇后语的错误率更低,p<0.001。 其他的交互作用均不显著,p>0.05。

结果表明,对于直接意指类歇后语,在前、后语节呈现无间隔的条件下,错误率较高 (显著高于ISI=500ms),反应时较长 (显著长于 ISI=1000ms),表明前、后语节“无歇后”并不利于此类歇后语的加工。由于直接意指类歇后语字面义和语用义统一,随着ISI增加,语义加工较为充分,速度较快,错误率较低。对于含蓄意指类歇后语,在三类ISI条件下的反应时无差异,但是,前、后语节间隔1000ms时的错误率显著高于间隔为500ms时的错误率。由于对含蓄意指类歇后语加工可能存在着字面义和语用义的同时激活,也由于前一语节往往是对非现实性存在的描述,语义指向性低,所以,随着ISI增加,前一语节的语义存在扩散现象,造成前、后语节间隔时间较长时错误率最高。

6 讨论

6.1 前、后语节呈现时间间隔对歇后语加工的影响作为汉语语汇较为特殊的种类,歇后语有别于

其它比喻性语言。在具体的语料呈现时,歇后语既展现具体形象的一面,也将概念隐喻的内容通过后一语节表现出来。研究发现,直接意指类歇后语在呈现无间隔条件下错误率最高,反应时最长,暗示对其理解需要时间的展开。与直接意指类歇后语相比,含蓄意指类歇后语在ISI=0ms时并未表现出加工难度。但是,在前、后语节呈现时间间隔较长(1000ms)时,反应的错误率显著上升,暗示随着前、后语节呈现的时间间隔增加,个体通过前一语节可能同时激活了两种语义,加工由单义转换为多义。同时,含蓄意指类歇后语在前、后语节无时间间隔时未表现出加工难度,可能与两类歇后语的语义建构有关。直接意指类歇后语虽然后一语节不存在转义,意义单一,但前、后语节之间需要思维的高度概括和映射,加工难点在于前、后语节的匹配和过渡。例如,“飞机上生孩子——高产”,被试需要识别“飞机”这一概念蕴含的特征——“高”;再如“盲人干活——不分昼夜”,实验前曾询问所有被试“看到前一语节,你想到什么”,大家的答案都指向“瞎干”,而不是盲人的 “不能区分光线明暗”的特征。可见,对直接意指类歇后语,从前一语节推导出后一语节存在语义选择上的难度,需要时间的展开。思维需要“歇”一会儿才能提取前、后语节共有的“典型”语义特征。含蓄意指类歇后语虽然存在双层意义(字面义和语用义),但在间隔时间短时,很可能仅激活后一语节的单一义。由于此类歇后语的前、后语节是同一现象的顺承,因此衔接紧凑,思路定向,不需要两个语节语义的过分转移,如“抱着铁耙子亲嘴——自找钉子碰”“背门板上街——好大的牌子”。被试在最初的识别中并不需要转义加工就可以作出前、后语节语义一致的反应。这也是造成在无时间间隔时高熟悉的两类歇后语加工速度和准确率存在差异的原因,因为两类歇后语可能均只激活了单一义。而对熟悉度较高的语汇,被试更容易激活头脑中已有的概念隐喻。但是,低熟悉的两类歇后语未表现出加工差异,原因是当熟悉度较低时,含蓄意指类歇后语直接激活概念隐喻的优势不存在。

随着ISI的增加,被试有足够的时间激活含蓄意指类歇后语后一语节的两种语义,两种语义交互激活需要更多的加工时间,因此,低熟悉的含蓄意指类歇后语逐渐表现出加工难度。对含蓄意指类歇后语而言,如“兔子尾巴——长不了”,自身的直接意指内容成为含蓄意指的表达平面,而 “某种情况维持不了多久”成为第二个系统的内容平面。所以,对此类歇后语的理解需要经过两个表达系统的转化,在被试对语料不熟悉时加工就会出现困难;在时间充裕的情况下,被试会主动激活后一语节的多重语义,而多重语义之间的连接(意指)也会增加加工的难度。由此,在前、后语节呈现无间隔条件下,低熟悉度的两类歇后语没有表现出加工差异,高熟悉的含蓄意指类歇后语由于无需经过两个系统的转换,直接通达语用义,反应快。随着ISI的增加,熟悉度调节两类歇后语的加工。在熟悉度高时,含蓄意指类歇后语较直接意指类歇后语反应快速;但是,在熟悉度低时,两类歇后语的反应时出现反转。其内在机制在于对含蓄意指类歇后语,时间充裕导致表达平面和内容平面的转换,熟悉度调节两类意义转换的难度,熟悉度高时,这种转换自动进行,难度较低,表现出较直接意指类歇后语的加工优势。对直接意指类歇后语,其自身前、后语节语义一致关系的确认需要时间,因此,在加工时间不充分的条件下,反应时间最长。但是,在加工时间充分时,前、后语节语义关系的确认较含蓄意指类歇后语两个平面的转换难度要低,表现出加工优势。

本研究的结果亦支持分级显性意义假说(GSH)(Giora,1997)。该假说认为,将比喻性语言的意义区分为字面义和比喻义(隐含义、语用义),割裂了字面义和比喻义之间的联系。在语汇(尤其是隐喻、惯用语、反语和幽默语言)加工中,显性意义总是优先通达。本研究发现,两类高熟悉的歇后语在三种ISI条件下均得到了快速、准确的加工。熟悉度较高时,含蓄意指歇后语可能直接通达了语用义,因为字面义是非显性意义,在日常生活中不是约定和典型的意义,它们的显性度低,缺乏语言现实性。对于直接意指类歇后语,约定和典型的意义即是字面义。因此,被试只需加工字面义,在加工时间充裕的情况下,反应时间逐渐缩短。

6.2 对歇后语名称的再思考

在歇后语研究中,部分研究者认为“歇后语”这一名称辞不达意。茅盾 (1954)认为,“泥菩萨过江——自身难保”这一类歇后语,如果只写出上半截而 “歇”去它的后半截,就使人猜不到它们的意义。歇后语应有另外的名称。对歇后语名称的来历,存在两种说法:(1)歇后语由两个部分组成,讲说时两部分中间语气要有较长的顿读,故此得名;(2)歇后语的后一部分可以“歇去”。本研究发现,对直接意指类歇后语,前一语节呈现后,如果给被试一些思考时间,对前、后语节的语义一致性判断将更加准确。那么,歇后语的加工为什么需要一定的时间间隔?这与歇后语前、后语节的关系有关。两个语节并不存在语义上的直指性,“能指”和“所指”之间并不存在语义的必然对应。试比较“破土的春笋——拔尖”和“门门考试得第一——拔尖”,和后一歇后语相比,前一歇后语的前一语节并不必然地指向 “拔尖”。因此,前一语节对后一语节而言更多地是发挥语言的美学功能。歇后语前一语节的语义指向几乎不在于传递信息,仅仅是为了造成语言本身的幽默凸显效果,这种表面上可以由前一语节推及到后一语节的结构形式在语义上发生了递转或偏离。同时,语义是立体的,语义可以分为深层义(字面义)和表层义 (语用义)。深层义是语义常规(semantic norm),表层义是语义偏离(semantic deviation)。歇后语在形式上表现出常规语义,如“兔子尾巴——长不了”,在使用中却发生了语义偏离。语义不指向真实经验,表达的内容通常与经验无关。语义偏离使歇后语并不执行语言的概念功能,而侧重表达美学的娱乐功能。因此,歇后语的前一语节呈现后,被试需要一定时间来体验,后一语节在合适的时间出现,语义就指向了单一的方向。

同时,本研究发现,在ISI为1s时,含蓄意指类歇后语的错误率明显上升。即前一语节呈现结束后,后一语节最好能够在1s之内呈现。时间间隔增加导致错误率上升与歇后语的前一语节具有表义不确定性、语义发散程度较大的特点有关。在歇后语生成中,虽然前一语节的选择并非任意,始终受说话人的交际意向以及语言常规制约,但由于语言的“一词多义”性,前一语节相对于别的话语形式是比较自由的成分,选择的空间较大,因此造成表意的不确定性。这一现象往往是由创作者的主体因素诸如态度以及环境、地域因素引发。例如,对“大材小用”,可以使用不同的前一语节修饰,如“高射炮打蚊子”“电线杆当筷子”“顶门杠当针使”,前一语节的选择依赖于创作者生活的社会环境因素和文化因素。在歇后语里存在前一语节相同后一语节不同的语汇也可证实这一点。例如“对牛弹琴”,其后一语节可以是“充耳不闻”“一窍不通”“枉费心机”和“徒劳无益”,它们分别从不同角度对“对牛弹琴”进行原型匹配。而后一语节往往具有鲜明、惟一的意义,对歇后语加工是在多义中寻找典型的单义或原型,达到最佳统合,这一过程需要在社会历史文化中不断凝练、不断加工 (马利军,张积家,2011b)。因此,歇后语前、后语节的呈现需要一定时间间隔,以方便对语汇的理解,即对前一语节的语义进行单向激活。但是,如果间隔时间过长,也会导致语义指向的集中性下降,毕竟歇后语的前一语节更多地发挥美学娱乐功能,目的是造成语言的幽默效果。

另一方面,一些研究者认为,歇后语被称为“歇后语”是因为歇后语可以“歇后”,即可以省略掉后一语节。研究表明,歇后语的“歇后”需要满足一定条件。马利军等发现,单纯呈现歇后语的前一语节,多数被试不能有效地提取歇后语的后一语节;只有熟悉的歇后语,才能省略后一语节(马利军,张积家,2011b)。从语用学角度看,使用歇后语反映了汉民族特有的具象思维方式,即通过一定语言形式和策略达到“由象知意”的目的。王平文(1995)认为,由于汉语注意对客观物的描摹,培植了汉族人求象逼真、以象取胜的审美心理。歇后语恰恰是象意的组合,前一语节帮助个体形成表象,后一语节表达意境,使人得意而忘言。汉族人乐于从象中去领悟理的内涵,注重从象中去体验美的底蕴,从而形成一种直觉、感悟的思维特征,这种思维特征有很强的具象性。任何抽象、深奥、枯燥的事物或规律,都可以用具体生动的语言来表达。汉民族的直觉思维又鲜明地体现在意会客体、把握内省、顿悟手段的运用上。总之,歇后语的名称就理解进程而言具有合理性。同时,对熟悉的歇后语,可以通过“歇后”达到表意作用。因此,“歇后语”这一名称名副其实。

6.3 关于思维的隐喻本质

认知的本质在于对外部世界形成内部表征。从表意的覆盖性上看,歇后语的前一语节和后一语节是个别和一般的关系。歇后语的创作是先有后一语节的实际意义,然后,从社会生活中摄取既形象生动又与后一语节有语义关联的典型的事物、现象或情节,构成前一语节,并在一定的历史条件和社会背景下形成。本研究表明,在3种ISI条件下,熟悉度均发挥了重要的作用,高熟悉的歇后语理解得快。在ISI为0ms时,对低熟悉的两类歇后语的理解没有显著差异,含蓄意指类歇后语并没有出现理解困难;在ISI为500ms和1000ms时,熟悉度低时直接意指类歇后语理解得更快,含蓄意指类歇后语却出现了语义转换困难。含蓄意指类歇后语由于后一语节存在两种意义,字面义和语用义存在互相激活和转移的过程,导致在熟悉度低时理解困难。李丽丽等 (2009)通过概念整合模型分析两类歇后语,也预测直接意指类歇后语理解更快。但在熟悉度高时,在3种ISI的条件下,含蓄意指类歇后语理解得更快。这表明,在熟悉度较高时,比喻性语言加工更快。惯用语研究表明,对高熟悉的不可分解的惯用语将直接提取其比喻意义(Libben&Titone,2008)。在语义决定中,对比喻性表达的判断快于对字面表达的判断,表现出惯用语优势效应(idiom superiority effect) (McGlone,Glucksberg,&Cacciari,1994)。在通常情况下,人们对于固定表达的理解都基于隐喻方式,隐喻式思维发挥着重要作用。

人类发达的精神生活造就了思维的隐喻性本质。隐喻映射理论以体验哲学为基础。体验哲学认为,语言不是外部现实的客观的、镜像的反映,而是通过人们身体的感知和体验形成的。意义取决于体验,身体经验在确定意义时发挥重大作用。若从体验哲学和隐喻理论来审视歇后语的理解,前一语节的语义建构激发了个体的体验,形成了知觉模拟,后一语节是对前一语节所描述的事件、现象的概括和提升。从映射形成过程看,前一语节是后一语节的典型原型,是对抽象材料的形象解释。熟悉度提升了原型与概念的连接,当概念体现出隐喻特点时,加工符合人类高度发达的心智,语料得到快速加工。Gibbs(1992)认为,在比喻性语言理解中,人们通过先前经验形成的概念隐喻(conceptual metaphors)是基础。概念隐喻在比喻性语言理解中发挥重要作用,受熟悉度调节。Gentner和Wolff(1997)指出,在惯用语理解中,概念图式和算法在线地激活并发挥作用,预先存在的隐喻图式在线地引导惯用语理解。因此,对高熟悉的直接意指类歇后语,个体需要通过对后一语节的字面分析获得内在意义,而对高熟悉的含蓄意指类歇后语,被试将直接提取概念隐喻,加工速度较快。

7 结论

7.1熟悉度和前、后语节的呈现时间调节两类歇后语的理解速度和准确性。当熟悉度高时,含蓄意指类歇后语在三种ISI条件下均反应快速和准确。当熟悉度低时,在ISI为500ms和1000ms时,直接意指类歇后语的反应速度更快。

7.2前、后语节“无歇后”不利于对直接意指类歇后语的加工;对于含蓄意指类歇后语,前、后语节“歇后”时间不能太长。