“缪斯”与“东朗”:文学后面的文学

2018-06-17徐新建

徐新建

引 言

本文讨论西学东渐后作为翻译术语的“文学”,也就是literature对多民族中国的多重影响。由此引出的问题是:对于不同的文化传统来说,“文学”的所指是什么?到底有没有可以达成共识的“文学”?现有的文学观念能否成为跨文化的通约?

为此可以对照两组事例,一是在西方传统中由希腊神话传承至今的文艺女神“缪斯”(Muses);另一是存活于中国西南苗族村寨的民间歌师“东朗”(Dongb Langf)。在能施歌艺及通神悦人的意义上,二者都与“文学”有关,但彼此的身份和命运却又相差甚远。前者是荷马颂唱的神灵,后者是颂唱神灵的荷马。缪斯通过历史过程中的不断变形流传久远,东朗却正在外部世界的围堵中身处濒危。如今,若将她/他们放置到中美、中西直至全球化的大结构中,进行多重的跨界考察,或许能对比较文学的跨文化对话有所助益。

1983年8月,首届中美比较文学讨论会在北京举行时,钱钟书说中美的双边比较有双重目的:既比较“文学”也比较“比较文学学者”。他预言这种双边和双重的比较将是长期的,范围会一次比一次广,理想也会一次比一次更接近(钱钟书,“在中美比较文学”32—33)。

自那以后,中间虽有意外间断,但迄今已举办六届的双边讨论不仅在地点上保持了横跨太平洋两岸的交错对等、在对话上延续着以求同存异为前提的和而不同,在比较文学研究与教学领域——尤其是对中方而言——也产生了值得总结的重要影响。

在中美双边的讨论平台上,尽管隔绝已久并且场地、时间、人员及话题都十分有限,学者们热烈地投入到对文学作品及文学研究的比较之中,平等对话,互为他者,提出并试图回答一系列比较文学的跨文化问题。不过中美双边的比较文学对话只是一个案例和范本,同时期的类似研讨还有很多。这些交流活动彼此呼应,打破“冷战”与“文革”造成的封闭僵局,构成了现代中国再度开放的互动局面。

文学是否已死?

不过,既然分了双边,形式又是对话,差异和论争就在所难免。在若干有意思的论争当中,对于中国一方来说,我认为值得回应的议题一是米勒提出的“文学终结论”,一是厄尔·迈纳主张的“比较诗学”。

希利斯·米勒(J.S.Miller)是中国改革开放后来华频繁、影响显著的美国学者之一,担任过2001年的第三届中美比较文学双边讨论会顾问。1997年4月,米勒访问中国,在北京大学和中国社科院发表以《论全球化对文学研究的影响》为题的演讲,以美国比较文学学会1995年的《伯恩海默报告》提出“文学”一词不再适用于文学研究为例,宣告文学研究旧范式的丧钟敲响、比较文学原则的巨变和“新比较文学”时代的到来。这个时代的特征就是反对文字文本中心和倡导“多元文化主义”。2001年,米勒借着著作汉译的方式再次出现在北京。在《文学评论》刊登的文章里,他更进一步,假以德里达笔下人物之口宣称,在电子技术的王国里,文学时代已经终结,文学研究的时代也随之过去(“全球化时代”131—39)。

米勒的言论引入中国后引起了一场波澜。关注者们围绕文学是否真的消亡展开激烈争论。但被多数人忽略的一个重点是,米勒所说的文学有特定指向,主要指因印刷术而出现的书籍时代的叙事作品,尤其是其中最具代表性的小说及其曾经关联的广泛阅读。作为对语言进行表演性使用的类型,小说以文字为中心,以阅读为基础,先通过作者对语言的娴熟运用营造出美妙的虚幻世界——用米勒的原话说,便是“作者特意而且精心地摆弄语词以使它们独具魅力以诱发读者的兴趣和痴迷”(“论文学”2);继而在作者通过文字营造后,再经由读者各自的书面阅读,进入可称为“虚拟现实”的幻想世界,去发现和挖掘,继而实现对真实世界的某种超越(“论文学的权威性”)。在稍后引进汉语学界的《文学死了吗》一书里,出于对文字媒介的强调,米勒还特别指出,“西方文学属于印刷书籍以及其他印刷形式(如报纸、杂志、各种报刊)”,甚至认为“没有广泛的识字率,就没有(西方的)文学”(“文学死了吗”9)。

可见,米勒言说引出的挑战与其说与世界各地的文学存亡密切关联,不如说更涉及话语层面对“文学”词义的不同注解。诚如米勒自己坦言的那样,其阐述的起点和归宿其实仍以西方为中心,依然系于由古希腊相沿的缪斯传统(“文学死了吗”9)。在这传统中,随着历史变化,不但奥林匹斯的缪斯已从神山下凡,变形为世俗社会靠印刷文本传播情感故事的作家、诗人,而且以往西方文学谱系中被歌德等重申过的抒情、叙事与行动“三位一体”分类也让位于叙事独霸的格局,以至于形成重文字轻口语、重故事轻言情的取向,从而使叙事体的小说成为文学代表,作家变为缪斯化身。正因如此,如今受电子媒介冲击引起的小说危机,才被理所当然地表述为文学消亡之象征。

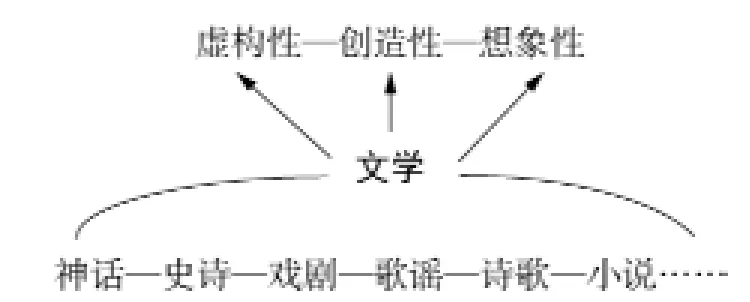

归根溯源,需要深究的问题核心在于,西学谱系中的literature究竟在何种意义上成立?从词语属性看,该词本身即属于没有实际对应物的抽象名词,是学者们试图以集合与关联方式对从诗歌到小说等特定现象的总称。在这一抽象总名里,被分别囊括其中的,包括了myth(神话)、epic(史诗)、drama(戏剧)、folklore(民谣)……等一个庞大的相关体系。在韦勒克与沃伦合著的《文学理论》里,文学被视为有“虚构性”(functionality)、“创造性”(invention)和“想象性”(imagination)三大共同特征的体系,是一门语言的艺术(1—14)。若绘成图示显示的话,大致如下:

图1 “文学构成图”(笔者自拟)

在此意义上,西方学者在学术史的不同阶段一次又一次惊呼的“文学死了”,其实只是作为抽象总称的“文学”名词暂时休克或其内部某种类型的消亡;与此同时,其又能借新的语境重获新生。

西学东渐后的汉语“文学”

晚清至民初之际,由西方引入的“文学”观念对多民族中国——首先是汉语世界——的社会实践产生了不可估量的影响。作为西学东渐的词语产物,“文学”在汉语中被逐渐阐释为能对现实世界产生巨大反作用的意识形态和制度性的文化生产,它的体裁则被确定为诗歌、小说、戏剧和散文四大类型。

西语词义上的“文学”在汉语世界本不存在,对于夷夏并存的多民族共同体更难对应。此种新“文学”的整体引进——从理论到实践到体制,一方面为古老中国由传统迈向现代的历史转型提供了生机,另一方面却不但切割了汉语文论的原有分类,也对本土表述的纵向继承横添了深深裂痕。就像一枚异军突起的火炬,在被高高举起、照亮出一片崭新领域的同时,遮蔽了本地众多原有的心灵灯光。

自此以后,以西方意义上的“文学”为榜样,汉语知识界的精英们开启了一场以小说为核心,也就是以文字叙事为主的持久运动。用梁启超的话说,就是发动了一场“小说界革命”。革命的目标,一方面是将本土既有的诗文、词话、说唱及民间歌谣等全部门类统统驱赶至被西方术语定义、称为“文学”的新奇领域验明正身,令其在“物竞天择,适者生存”法则下重定存亡;在文体变革意义上,则是将以往汉语文论分类中不入流的“说部”地位极大提高,上升到可以新国民、新风俗、新宗教乃至改良群治的境地,成为“文学之最上乘”者。

晚清以降的“小说界革命”,其结果不但造就出鲁迅、巴金、张爱玲直至以《围城》闻名的钱钟书等一批批现代作家,而且形成了包括文学期刊、作家协会、大学院所及至评奖机构在内的从业体系。从此,文学升为了社会生活中举足轻重的完整制度、话语体系乃至革命事业的“齿轮和螺丝钉”,广泛渗入国民大众的精神领域。

然而也正是在这场旷日持久的运动中,由多元民族与文化组成的传统中国体系里,那些本来就在汉语表述的话语里处于边缘的“少数民族”类型,就更面临要么被西式的“文学”浪潮格式化后随波逐流,要不就面临被逐出、被遗忘的命运。而在现代汉语的表述体系中,无论哪一个民族,一旦被认为文学缺失(或落后),就如没有(西学意义上的)“哲学”“历史”抑或“美术”“体育”等一样,其地位和处境无疑都将是低下和令人悲伤的。这就造成了中国少数民族比汉族人群更甚一层的窘困和挣扎。

在众多遭遇此境的中国少数民族类型中,西南山村里的苗族“东朗”便是值得考察的突出事例。

“东朗”能否称为作家?

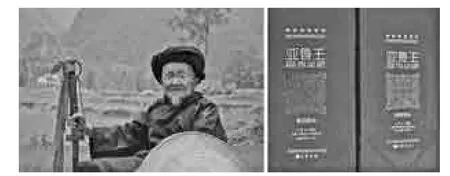

“东朗”是苗语的汉文音译,苗文记为Dongb Langf,指苗族社会的歌师、摩公,在传唱史诗、吟诵神灵的意义上,相当于本土“荷马”。在今日贵州的麻山地区,“东朗”不但用苗歌传承古史,还可通过诵唱来治疗疾病、送别亡灵(徐新建,“生死两界”74—90)。2011年,由东朗颂唱、长达数万行的史诗《亚鲁王》由中华书局出版,次年在北京人民大会堂隆重发布,被誉为中国现存三大史诗《格萨尔》《江格尔》和《玛纳斯》之外又一部伟大的口头杰作。它的意外发现如“横空出世”一般,成为了中国民间文学在新世纪的“最重大发现”之一,而据调查统计,如今仅麻山地区紫云一县,能唱诵《亚鲁王》的“东朗”就达1500位以上。2015年夏秋,由当地文化部门主办的“千名东郎唱诵史诗《亚鲁王》大赛”历时数月,被动员参加的“东朗”也达上千之多(杨松,“千名东郎唱诵史诗”)。

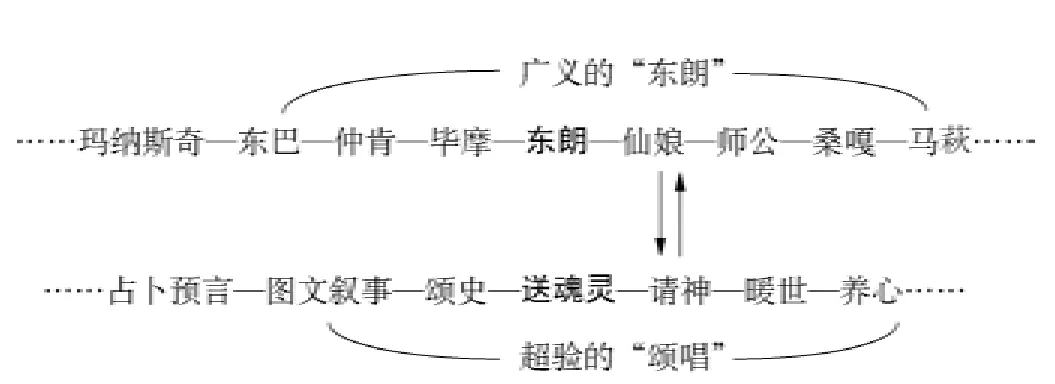

图2 歌师“东朗”与整理出版的长篇史诗《亚鲁王》⑩

与麻山相邻的黔南罗甸,类似的歌师叫“播摩”,也用苗歌请神、驱鬼和招魂。在遍及湘、黔、滇的广大“苗疆”地区,这样的人物又被称为“马萩”、“仙娘”等等。若再扩展至西部和北方中国的众多族群,广义的“东朗”更是普遍存在,不仅有能用诗歌为生灵招魂、为亡者指路的彝族“毕摩”、颂唱上千行“格萨尔”史诗的藏族艺人“仲肯”和兼具占卜与预言能力的柯尔克孜演唱者“玛纳斯奇”,还有传承象形文书写的“东巴”、能用口语诗歌把“生世界”唱暖的壮族Sae(师公)和深信“饭养身,歌养心”的侗族“桑嘎”(歌手)……

这些广义“东朗”群体存在,构成了本土特色的另一种文学图景:

图3 广义“东朗”群落图(笔者构拟)

东朗不是作家,也不写小说,但他们的颂唱算不算文学呢?如果不算,西方自荷马以来的歌手诗人都得被驱逐出去;如果算,即便在21世纪的中国,被称为“文学”的实践就还在继续;在电子时代受到冲击的,只是靠印刷和阅读维系的小说而已,究其根本,也不过是缪斯下凡人间后的漫长变形之一。如果一定要说文学危机的话,即便在西方,自吟诵神灵的荷马、萨福到赞颂人本的文艺复兴、直至凸显科技的现代化时期,类似的危机也不知已经历了多少轮回。但每一次危机背后,其实都重现出由缪斯象征的原创力。此动力在柏拉图和亚里士多德那里被阐释为“模仿”或“再现”,在歌德时代则被概括为“抒情”“叙事”和“行动”,到了电子和网络风靡的今天则可继续变形到德里达与米勒等担忧的电话、影视、手机、互联网乃至广告和电子游戏之中。这就是说,只要人类仍具有并继续保持这样的秉性,文学就会普遍地与世长存。不过若以跨文化对话的方式再把“东朗”案例也列入其中,人类文学的“秉性”系列则还会添加“祭祖”“聚族”“暖心”“招魂”和“疗治创伤”“请神驱鬼”“超度亡灵”……等更多的呈现类型。

是什么使文学成为文学?

这就是说,使文学成为文学的不是文学本身,甚至也不存在文辞意义上的“文学性”。如果一定要求本溯源的话,只能说人类与生俱有的“缪斯性”(在西方)或“东朗性”(在世界各地)才是根本。是缪斯或东朗点燃了心灵的原创灯火,使人类在一路走来的历程中探求虚幻,照见灵魂,通过不同媒体生成的自我镜像及超验幻想,跨越桎梏,使人成人。

然而在一个多世纪以来的跨文化对话中,由于“西学东渐”——包括欧美和苏俄——造成的影响冲击,汉语世界至今未能建立一方面告别自身传统一方面仍能与本土实践相匹配的文学话语,依然处在一次又一次的探寻与证伪之中。在前赴后继的探寻浪潮里,具有跨学科特色的文学人类学是值得关注的类型之一。

文学人类学关注文学的人类性与人类学的文学性。该领域的最新成果之一是将以往对于口语呈现与文字书写的关系认知颠倒过来,把文字以前的人类创造视为更为久远和普遍的“大传统”,把文字以后的文明进程喻为“小传统”(叶舒宪,“探寻中国文化”8—14)。这样的认知和表述极大地扩展了看待文学、文化乃至文明的视野和心胸。在我看来,还可再推进一步,因为此处的“大、小传统”其实也还只是生命潜质的外部呈现,是人类秉性的创造物和指涉表象的“外传统”——“外知识”与“外化物”;与此同时,使这些外化物得以缘起和流布的还有更为根本的“内传承”——“内知识”与“内能力”,也就是本文所言的“缪斯性”与“东朗性”。缪斯与东朗代表了人类生命的“内传承”,也正因有它,才使人成人,成为有想象、能神思、会创作的文化生物。“内传承”由心而生,应景而发,并借物及外,世代传承。其基本原型有三:歌唱、讲述和扮演,即抒发己身,故事旁人以及表演另外的世界,如下图:

图4 文学的内外关联(笔者构拟)

本文所说的“内传承”一如罗曼·英伽登(Roman Ingarden)所指的人类本质力量或先天心智,其特征是创造。英伽登将自然属性与创造本质相结合,把人界定为地球上“唯一能创造出毫无用处的作品和场所的生物”,认为由于具有这种创造性的本质力量,人才得以依托自然的实在世界,对事物加以适当变形并展开某种过程,从而创造出一个人类特有、并为人类提供新感受、新意义的新世界,“一个价值由以显现的人类文化世界”,以至于“没有了它,人就无法接受自己的存在”(英伽登,“哲学人类学”38—45)。

类似的阐述,在古汉语的文献里也能见到。如《毛诗序》便认为诗歌之本在于心志,其由内及外的结构关系是:“在心为志发言为诗”,然后“言之不足,故嗟叹之”,继而“嗟叹之不足,故永歌之”,直至“永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”(毛亨传,“毛诗正义”6—7)。而佛道二家的“相由心生”及“元神出窍”等论说也揭示过类似的道理,显示了对“内传承”的认知及体认,只是表述方式和用语不同而已,值得对照阐发。

而若将这样的对照阐发加以系统化处理,就将迈向厄尔·迈纳(Earl Miner)所说的“比较诗学”,或被其专著副标题所称的“跨文化的……文学理论”。关于在跨族别文学间开展诗学研究的意义,其他学者也发表过相似的阐释,如乔纳森·卡勒(Jonathan D.Culler)在谈到如何面对比较文学危机时就指出,要通过将文学研究“视为一种跨民族现象”来为自己“寻找新的身份”,进而强调“比较文学作为总体意义上文学研究的场所,将成为诗学的家园”(卡勒,“比较文学”18—21)。

厄尔·迈纳是1983年在北京举行的首届中美双边比较文学研讨会美方团长,是他与钱钟书等一同开创了大洋两岸比较文学对话的历史篇章。也正因感受到中国学者加入国际比较文学阵营这一事实的冲击,迈纳日益认同了艾金伯勒(René Etiemble)关于“比较文学终究要走向比较诗学”的预见,而且还为自己起了一个用于对话的中文名字“孟尔康”。根据迈纳的论述,西方诗学以亚里士多德的“摹仿论”为根基,在最初只偏重戏剧和叙事,故而在后世产生以小说为中心的文学观及批评理论就不足为怪。通过跨文化比较,迈尔指出包括中国、日本和印度等在内的非西方话语另成体系,它们以颂唱的诗歌为中心,显现为“情感—表现”型(affective-expressive)的诗学。如今,在全球关联的体系中把各自有别的东西方诗学加以比较十分紧要。然而由于“西方中心观”的长期影响,在实际的跨文化实践中每每表现为彼此间的不均衡。一方面,西方的各种机构长期助长了无视东方的不良倾向;另一方面,处于边缘的非西方人士却不得不与西方话语看齐。结果——用迈纳的话说即出现了:“他们知道我们所知道的,而我们却不知道他们所知道的”(“比较诗学”12)。

面对跨文化对话中的这种不均衡格局,需要继续深究的是,从荷马到莎士比亚、卡夫卡直到当代诺贝尔文学奖得主和博客作家、电子游戏创作者,由希腊传承的缪斯能借西学话语的强势在各种变形中不断重生,东朗——非西方世界“活着的荷马”,却在从“现代性文学”、“国别文学”到“破除迷信”直至“非遗”运动的历程中遭受“文学”话语与体制的重围而深陷困境。

所以,如果说一部西方文学史就是一部漫长的《缪斯变形记》的话,现代多民族中国的文学历程则可浓缩为被literature日益围困的《东朗消隐录》。

小 结

所以,笔者的结语是:迄今为止,人类社会还没有找到可以通约的“文学”,无论在言辞、实践还是阐释方面都没有。以英语的literature与汉语的“文学”为例,二者只存在表面对应,却未能全然相等。这样的局面导致了不同文论话语体系的对话困境,当然乐观地看,也为“文学”概念的阐发提供了继续扩充的余地。

与近代引进的“数学”“化学”“群学”乃至“诗学”等翻译术语对照,“文学”其实是对literature的错误翻译——其“学”无指,其“文”不明。虽经近百年的本土化历炼,该词语表面上似乎已约定俗成,能在使用者间进行意义传递,实际上仍语焉不详,各指东西。若要解决此难题,在我看来,首先就要突破近代以来的语词牢笼,解放汉语,让其回归本土传统的“文”之本义,至少返至《文心雕龙》所言肇自太极、与天地并生的“人文”——人造之文,亦即人类在自然基础之上的意象创造,包括一切与生命表述相关的书写、文辞、颂唱、歌舞直至连通圣俗的仪式和扮演。这样的人文与天道相通,体现人天关联的由内及外,故而“心生而言立,言立而文明,自然之道也”(刘勰,“文心雕龙”2)。若考虑到经历了几代人的使用积习而不便草率废除被误译的“文学”一词,不妨考虑以《诗大序》《艺文志》到《文心雕龙》的汉语经典为依托,对这一特别的外来语重新注解,将其中的字义加以发挥。比如可就如刘勰那样将其中的“文”诠释为与天道呼应的人文——人化之文、人心之文,“学”则与“学而时习之”关联,指以心志外化为基础的后天习得;二者合称,即指“艺化的人文”和“人文的艺化”。那样的话,“文学”是名词也是动词,指六艺贯通的样态和实践。由此推衍,“文学的人”便是“兴于诗成于乐”的集大成者。也只有这样,才可使汉语的翻译与其原本的西方术语大致对应,让“文学”一词代表集摹仿、叙事和抒情于一身的总名重任。

当然,一旦连汉语也要回归自己的本相,同样的诉求就一定会扩展到范围更广的多民族格局,也就是说,在跨文化诗学对话的实践中,还需考虑多民族群体及多文学类型的存在。在中国,除了自晚清帝国便为人熟知的“五族”(满汉蒙回藏)之外,还有苗、壮、彝、侗族、布依、土家及维吾尔、哈萨克、鄂伦春、柯尔克孜……等数十个不同群体。他们不但拥有彼此不同的文学实践,也传承着独具特色的文学理论或诗学话语——尽管都不用“文学”或literature这样的抽象总名统称,而会以特定的专名分别叫做Hxak mongl diel/Qend Hxak(苦歌/反歌)、“多耶”(歌舞)、“合款”(立约)或“吾查们查”(指路经)、“撮泰吉”(变人戏)……等等。

这样一来,又该怎样对待世人无法就“文学的涵义”达成共识这一困局呢?我认为办法或许需要后退一步,往深处下沉,绕过对“文学”的定义,去探寻“是什么使文学成为文学”。

从文学人类学观点看,我们应当关注与文学具有的人类性同等重要的另一方面,那就是——人类具有的文学性。人类具有的文学性是人类生命的“内传承”,也即文学后面的文学。因此可以说,是人类生命的“内传承”而不是其他决定了文学的存在和传承。

所以,即便在网络时代出现了所谓的“文学危机”,此危机也并非像米勒担忧的那样,仅在于叙述体故事或印刷体小说在族别、国别或某文化圈内的表面终结,而是人类“内传承”丧失,也就是“缪斯”或“东朗”在世界各地、在我们每个人的心中黯然死去。就如英伽登在上世纪便曾指出过的那样:一旦偏离了人类与生俱有的创造本质,“没有从自我中升华的坚毅,人肯定要退回到动物性,而这是他死亡的征兆”(英伽登:“哲学人类学” 38—45)。

到那时,我们就都会变成植物(或植物人),在枯萎后蜕化为化石或被制作成标本,遗留给来世的歌手——如果还有的话——颂唱和变形。

危机的确存在。出路或许在于回头:回到起点,返归原型。

在表述为何进行文学理论的跨文化对话时,厄尔·迈纳坦诚他是在“为人类的文学而歌唱”,目的在于“激起众多的缪斯一起歌唱”(“比较诗学” 12)。

这话说得很好,但还可再补一句:要让更多的东朗们一起参与、和声传唱。

注释[Notes]

①参见乐黛云:“历史·文学·文学史——中美第二届比较文学双边讨论会侧记”,《文学评论》3(1988):125-30;王宁:“第三届中美比较文学双边讨论会述评”,《文学评论》1(2002):17——74;王苗苗 曹顺庆:“第六届中美比较文学双边研讨会综述:比较文学、宗教与社会”,《外国文学研究》3(2013):174——76。

② 有关《伯恩海默报告》的内容,可参阅 Charles Bernheimer,ed.Comparative Literature in the Age of Multiculturalism.Johns Hopkins University Press, 1995.又见伯恩海默编:《多元文化主义时代的比较文学》,王柏华等译(北京:北京大学出版社,2015年)。参见奚密:“比较文学何去何从”,《读书》5(1996):18——21。

③周计武:“语境的错位:米勒的‘文学终结论’在中国”,《艺术百家》6(2011):89——95。

④歌德在《文学的自然形式》里指出:“文学只有三种真正的自然形式,即清楚叙述的形式、情绪激昂的形式和人物行动的形式,也就是叙事体、抒情诗和戏剧体。”参见歌德:《论文学与艺术》,范大灿等译(上海:上海人民出版社,2005年),第232页。

⑤梁启超:“论小说与群治之关系”,《新小说》第一号,光绪二十八年(1902年)。参见陈平原、夏晓虹主编:《二十世纪中国小说理论史料》第一卷(1897—1916)(北京:北京大学出版社,1989年),第33——37页。

⑥毛泽东:“在延安文艺座谈会上的讲话”(1942年),《毛泽东选集》第3卷(北京:人民出版社,1991年),第862页;吴伯萧:《齿轮和螺丝钉》,《人民文学》1(1955):180——82。

⑦中国民间文艺家协会主编:《亚鲁王:汉苗对照》(北京:中华书局,2011年)。

⑧余未人主编:《苗族英雄史诗:亚鲁王》(北京:中华书局,2011 年),第1——3页。 相关报道可参见“《亚鲁王》:新世纪以来民间文学的最大发现”,《中国社会科学报》2012年3月9日;“英雄的民族英雄的史诗重大的发现重大的成果”,《中国艺术报》2012年3月9日;“‘亚鲁王’回归——苗族英雄史诗《亚鲁王》记略”,《中国民族》4(2012):42——44。

⑨高荷红:“亚鲁王歌师口述史研究”,《亚鲁王论文集(二)》(北京: 中国文史出版社,2014年),第355——74页。

⑩人物图像为能完整唱诵《亚鲁王》的苗族“东郎”黄老金,杨正江摄,引自文依:“英雄史诗的重大发现——《亚鲁王》”,人民网:2012年02月27日,〈http: //culture.people.com.cn/GB/87423/17224875.html〉。图书封面参见中国民间文艺家协会主编:《亚鲁王:汉苗对照》(北京:中华书局,2011年)。

[11] 徐新建:《苗疆考察记——在田野中寻找本文》(上海:上海文艺出版社,1997年),第1——57页。

[12]“马萩”是苗语音译,“马”指有,“萩”是助人能歌的树叶。在黔东南一带的苗族传说中,唯有最真心的歌唱者才能获得萩叶并有资格称为“马萩”。成为马萩的歌手什么都会唱,而且唱得人们心动魂迷。参见燕宝、苗丁等收集整理、翻译:《张秀眉歌》(贵阳:贵州民族出版社,1987年),第2——17页。

[13]有关“仲肯”和“玛纳斯奇”的研究可参见降边嘉措:“仲肯:《格萨尔》的传承者”,《中国民族报》2004年1月9日;阿地里·居玛吐尔地:《“玛纳斯奇的萨满‘面孔’”》,《民族文学研究》:2(2004):65——70。

[14]参见和继全:“东巴文百年研究与反思”,《思想战线》5(2011):34——41。

[15] 参见陆晓芹:“歌唱与家屋的建构——广西西部德靖一带壮族民间‘吟诗’暖屋的观念与实践”,《民俗研究》1(2007):55——76。

[16]参见徐新建:“‘侗歌研究’五十年(上)”,《民族艺术》2(2001):122 -39;徐新建:“‘侗歌研究’五十年(下)——从文学到音乐到民俗”,《民族艺术》3(2001):141——54。 侗族歌师的称谓也叫“杭嘎”(hangh gal),参见杨晓:“南侗‘歌师’述论——小黄侗寨的民族音乐学个案研究”,《中央音乐学院学报》1(2003):89——98。

[17](美)厄尔·迈纳:《比较诗学:文学理论的跨文化研究札记》,王宇根、宋伟杰等译(北京:中央编译出版社,1998年)。英文书名为:Comparative Literature:An Intercultural Essay on Theories of Literature(Princeton University Press,1990).

[18]勒内·艾金伯勒(René Etiemble)是法国著名比较文学家,中文名字叫安田朴,被认为是较早提出“比较诗学”概念的学者之一。有关论述可参见(法)勒内·艾金伯勒:“比较不是理由”,罗芃译,《国外文学》2(1984):99-138。文章的副标题是“比较文学的危机”,正是在该文里,作者提出了比较文学命中注定地要走向比较诗学。

[19]自2005年起,美国著名的“布鲁克文学奖”开始颁发给博客作者。博客写手(美)塔克·马克斯(Tucker Max)还成功进入了纽约时报畅销书榜。此现象表明网络作家的身份已被主流的文学体制接受,同时显示出“缪斯”在多媒体时代的承继和变形。

[20] Hxak mongl diel/Qend Hxak 是苗文,意为“苦歌、反歌”。参见燕宝、苗丁等收集整理、翻译:《张秀眉歌》(贵阳:贵州民族出版社,1987年),第2——17页。

[21]“多耶”(dos yeeh)、“合款”(abs kuant)是侗语词汇,分别指侗族口头传统中的吟诵与立约类型。前者歌舞相配,重在交往凝聚;后者相偏重社会规约,突出族群历史。相关论述可参阅徐新建:《侗歌民俗研究》(民族出版社,2011年);张人位、邓敏文等主编:《侗族文学史》(贵阳:贵州民族出版社,1988年),第17——25页;吴浩等编:《侗族款词》(汉侗文对照)(南宁:广西民族出版社,2009年)。

[22]“吾查们查”是彝语《指路经》的一种,其收集整理本可参见玉溪市民族宗教事务局编:《吾查们查:汉、彝文对照》(昆明:云南民族出版社,1999年)。

[23] “撮泰吉”是彝语“变人戏”的音译,相关介绍可参阅庹修明:“原始粗犷的彝族傩戏《撮泰吉》(变人戏)”,《贵州民族学院学报》4(1987):67——72。

[24]叶舒宪:“探寻中国文化的大传统——四重证据法与人文创新”,《社会科学家》11(2011):8——14。

[25]罗曼·英伽登:“哲学人类学论文三篇”,张旭曙译,《汉语言文学研究》1(2015):38——45。

[26]刘勰著,王运熙,周锋撰《文心雕龙译注》,上海:上海古籍出版社,1998年。

[27]杨松:《千名东郎唱诵史诗〈亚鲁王〉大赛在紫云圆满落幕》,贵州非物质文化遗产网,2017年8月24日,2015年11月26日〈http://www.gzfwz.org.cn/WebArticle/ShowContent?ID=3252〉。

引用作品[Works Cited]

钱钟书:“在中美比较文学学者双边讨论会上的发言”,《中国比较文学》1(1984):32——33。

[Qian, Zhongshu.“The Speech on Sino-American Comparative Literature Symposium.”Comparative Literature in China 1(1984):32——33.]

希利斯·米勒:“全球化时代文学研究还会继续存在吗?”,国荣译。 《文学评论》1(2001):131——39。

[Miller, J.Hillis. “Will Literary Study Survive the Globalization of the University and the New Regime of Telecommunications?An Innocent Abroad Lectures in China.” Trans.Guo Rong.Literary Review 1(2001):131——39.]

——:“论文学的权威性”,国荣译。《文艺报》2001年8月28日,第2版。

[---.“On the Authority of Literature.” Trans.Guo Rong.Literary Newspaper, Aug.28, 2001.2.]

——:《文学死了吗》,秦立彦译。桂林:广西师范大学出版社,2007年。

[---.On literature.Trans.Qin Liyan.Guilin: Guangxi Normal University Press, 2007.]

徐新建:“生死两界‘送魂歌’——《亚鲁王》研究的几个问题”,《民族文学研究》1(2014):74- 90.

[Xu, Xinjian.“The Boundary between Life and Death: A Hymn for Seeing a Soul off-A Few Questions about King Yalu.” Studies of Ethnic Literature1(2014):74- 90.]

叶舒宪:“探寻中国文化的大传统——四重证据法与人文创新”,《社会科学家》11(2011):8- 14.

[Ye, Shuxian.“Discovering the Great Chinese Tradition-Quadruple Evidences and Cultural Innovation.”Social Scientist11(2011):8——14.]

罗曼·英伽登:“哲学人类学论文三篇”,张旭曙译。《汉语言文学研究》1(2015):38- 45.

[Ingarden, Roman. “Three Theses of Philosophical Anthropology.”Trans.Zhang Xushu.Chinese Language and Literature Research 1(2015):38——45.]

毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》,梁运华整理。济南:山东画报出版社,2004年。

[Mao, Heng, Zheng Xuan, and Kong Yingda.Mao Shi Zheng Yi.Eds and Annotations.Liang Yunhua.Jinan:Shan Dong Pictorial Publishing House, 2004.]

乔纳森·卡勒:“比较文学何去何从?”,查明建译。《中国比较文学》3(2009):2- 11.

[Culler, Jonathan. “ Whither Comparative Literature?”Comparative Critical Studies3(2009):2——11.]

厄尔·迈纳:《比较诗学:文学理论的跨文化研究札记》,王宇根、宋伟杰等译。北京:中央编译出版社,1998年。

[Miner, Earl.Comparative Literature: An Intercultural Essay on Theories of Literature.Trans.Wang Yugen and Song Weijie.Beijing:Central Compilation and Translation Press, 1998.]

刘勰:《文心雕龙译注》,王运熙、周锋编,上海:上海古籍出版社,1998年。

[Liu, Xie.Wen Xin Diao Long.Eds.Wang Yunxiand Zhou Feng.Shanghai Classics Publishing House, 1998.]

雷·韦勒克奥·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译。北京:生活·读书·新知三联书店,1984年。

[Wellek, Rene, and Austin Warren.Theory of Literature.Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1984.]