《新安大族志》之成就与影响

2018-06-16关欣徐彬

关欣 徐彬

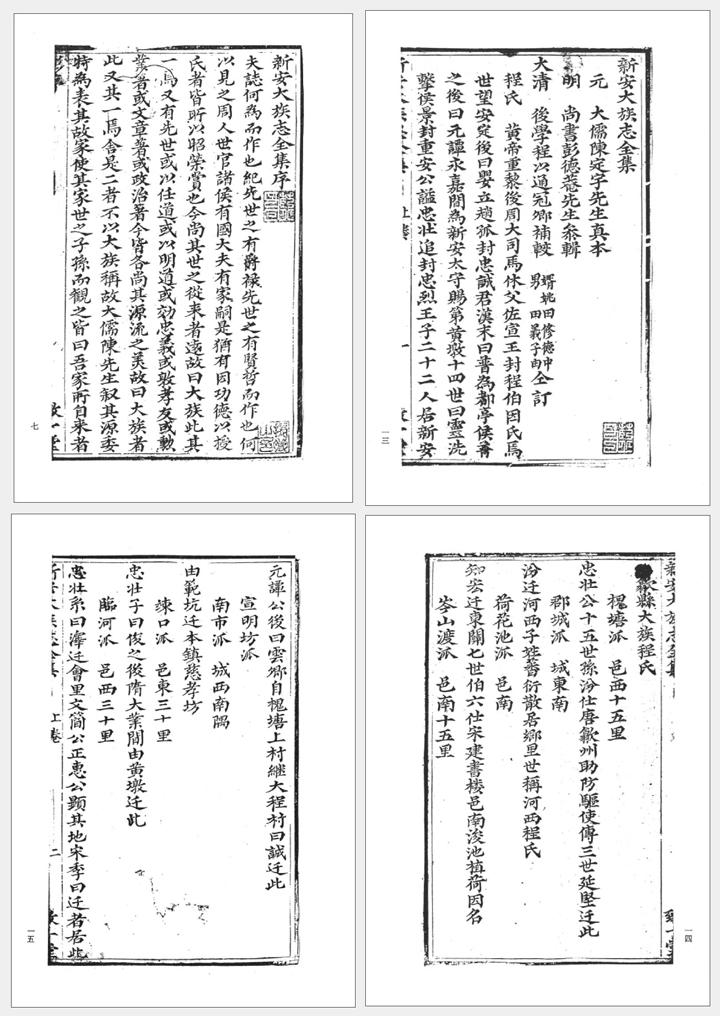

“郡谱”或全国性统一的谱书的出现有着悠久的历史,唐初有官方颁行的《氏族志》。元代,徽州出现一部记载地方氏族的《新安大族志》(以下简称《大族志》)。此后,又陆续涌现出《新安名族志》《休宁名族志》,形成了徽州特有的“族志”系列。目前,学界对《新安名族志》关注更多,主要是从它的编纂背景、过程、宗旨,以及版本和史料价值等方面做研究。然而,对《大族志》关注不够,在它的编者及刊刻年代上尚存争议,这使其身份变得扑朔迷离。另外,对《大族志》的成就和影响语焉不详。有鉴于此,本文拟对其成就和影响做重点阐述。笔者不揣浅陋,不当之处,敬请方家指正。

别出心裁的“族志”

陈栎在《新安大族志序》中说:“夫族志者,乃先朝唐太祖高皇帝命诸贤臣儒士而集族志以继宗祖之义,正风化之遗,使不忘乎本也。”这里,所言“族志”,指的是贞观《氏族志》。可见,陈栎已经注意到“族志”的重要性。在陈栎看来,“族志”的编修可以“继宗祖”“正风化”。实际上,唐贞观时所修《氏族志》,是通过“序列天下氏族门第”来选拔官员,侧重它的政治功能,此举对唐朝的稳定和繁荣有很大影响。然而,陈栎编修《大族志》,注重它的社会功能,通过“继祖宗”“正风化”,以实现“不忘本”,这对维持明清徽州风俗淳朴、社会稳定有重大意义。《大族志》作为元代家谱“总结性”的著作,陈栎虽草创未就,然开了徽州编修“族志”的先河。

编修原则

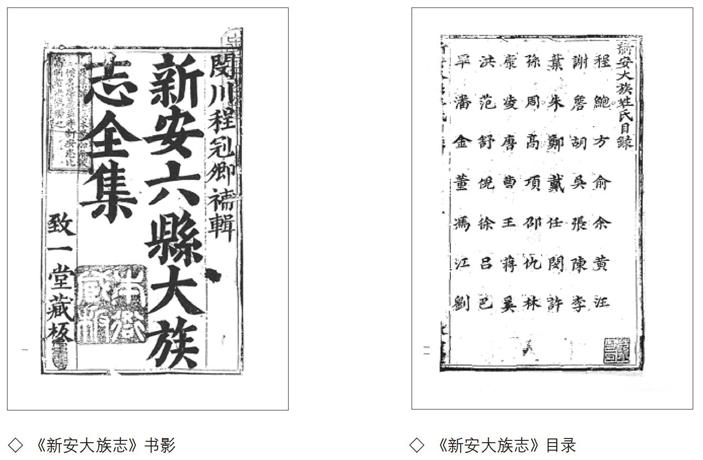

首先,编排姓氏,以“所迁先后”为次序。据《新安大族志·凡例》记载,“各姓据所迁新安朝代先后为之次序并无甲乙”。陈栎有意识地对姓氏进行编次,不以氏族“甲乙”而论,而以迁徙先后为准。如程氏:黄帝重黎后……汉末曰普为都亭侯,普之后曰元谭,永嘉间为新安太守,赐第黄墩。十四世曰灵洗,击侯景,封重安公,谥忠壮,追封忠烈王,子二十二人,居新安。鲍氏,鲍本姒姓,夏禹王之后……先世青州,至晋曰伸,镇新安。永嘉末,子孙避兵江南。咸和中,曰弘,任新安太守,因占籍居此。这里,程氏是在“永嘉间”定居新安,而鲍氏是在“永嘉末”避兵江南。不难看出,程、鲍两姓的编次是以他们迁徙新安先后次序为原则的。

其次,详其所自出,而略其事迹。凡例说:“大族实迹,自见各宅宗谱,此概不赘。”从“族志”内容来看,未有对大族“实迹”的任何记载。如方氏,方出榆罔之子,雷封方山,因氏焉。汉永光初,祭酒伟推之孙长史家丹阳,唐时曰肃者,桐廬万户,卜居于白云村。紧接着写到歙县大族方氏有结林派、罗田派、沦坑派等派系。文中又写到,结林派,郡南十五里,唐玄英十二世孙桂,自白云村迁歙西柘源。桂后十三世曰宁、信,兄弟六人,其后散居新安。不难发现,对姓氏的记载,只是强调它的出处,并未提及大族事迹。

最后,“标其地名”,以实现“分明世派”。凡例中称,“各邑有同姓、同族者,则合其派而书之”。实际上,以派别来区分同姓族群,这是《大族志》最重要的编写方式。如俞氏,它有歙县派、溪西派、山斗派、长田派、钟口派、礼田派、石兀派、礼洛派、新源派,共九大派系。这些派别实由地名构成,这与《名族志》略显不同,它们用村镇名来记载氏族。如《新安名族志》中的俞氏,歙县的岩镇,休宁的溪西、万安、山斗等。另外,《大族志》在世派旁标注方位,如歙县余氏:余岸派,邑南四十里;余家派,邑西三十里;汝溪派,邑南五十里。这点,在《名族志》中得到了继承。

内容体例

首先,在体例上,陈栎是经过认真思考的。《大族志》的基本框架是姓氏、邑名、方位、派别。如黄氏:歙县大族黄氏、石岭派(邑西南十里)、黄家坞(邑东隅)、竦塘派(邑西四十里)、黄屯派(邑西九里)、潭渡派(城西四十里)、虬村派(邑西九里)。对于世系不详的,则“只标其地名”。与家谱相比,这种体例十分独特。南宋朱熹认为,家谱主要是由世系和文献两部分构成。尤其是世系,它是家谱的核心,在家谱中占有很大篇幅。然而,《大族志》更关心对氏族渊源的追溯。有趣的是,敦煌出土的《氏族志》在体例上与《大族志》十分相近。是否可以这样认为:在元代,类似于《氏族志》的谱书还有流传,陈栎得以借鉴了其中的编修方法。这些谱书为私人所作,以稿本或抄本的形式流传,随着时间的推移而消逝。陈栎的《大族志》也是稿本,只不过陈栎是元代大儒,徽州又是典型的宗族社会,因而《大族志》能流传下来。

其次,在内容上,《大族志》的记载偏于简略。主要包含姓氏来源、家族始祖、宗族派别、迁徙情况五个方面的内容。如汪氏,始于鲁成公孙,成公次子黑肱生子有文在手曰汪,遂以名之,号汪侯,子孙遂以为氏。汉末文和,以破黄巾为龙骧将军;建安二年(197年),渡江,孙策表为会稽令,家新安。十二世勋明,生僧莹、僧湛。僧莹长子华,当隋末,保守宣、歙、杭、睦、婺、饶六州,称兴王,唐封越国公,庙祀乌聊山,宋元追封王,生子九。僧湛第三子铁佛,隋大业间为新安首领,与兄华保据歙州,武德三年(620年),兄华遣镇佛入唐纳款,授金紫光禄大夫,四年授本守六州总管长史、上柱国、宣城郡开国公。生八子。迄今十姓大汪云。歙县大族汪氏有唐模派、潜口派、上路派、稠墅派等。其中,唐模派是华公长子建八世孙思立元和间由澄源迁此。潜口派是唐模派宋大夫叔敖迁此,今梧竹源此分派。文中,对汪氏的姓氏来源、始祖、始迁祖、派别、迁徙情况都有介绍。与家谱不同的是,《大族志》中没有记载家族名人,更没有对他们的生卒年月、迁葬地址、重要事迹的介绍。这是因为:家谱的编修者有较强的血缘意识,更注重家族成员的亲疏关系;而“族志”的编修者有浓厚的地缘意识,只关心氏族迁徙的先后次序。

总之,《大族志》不拘成格而富有变化,虽然“疏略未备,且立例混于他郡姓名”,然它包含了徽州氏族的一些信息,于元代族姓之研究,不失为一重要资料。陈栎草创之功,应当得到首肯。需要指出的是,陈栎在序中明确提到了编修《大族志》的目的,他说:“族志何为而作也?士君子上以推本得姓之源、下以载派脉之远而作也。”在陈栎看来,编修“族志”是为了“继祖宗”“正风化”,要“推得姓之源”“载派脉之远”来实现它。这反映了陈栎编修“族志”的思想,这对《名族志》的编修有指导意义。

“族志”系列的出现

自《大族志》之后,陆续出现了《新安名族志》《休宁名族志》。它们与《大族志》一同构成了徽州特有的“族志”系列。

明代涌现出一批热衷于编修“族志”的学者,如郑佐、洪垣、戴廷明、程尚宽、曹嗣轩等。他们以编修“族志”为己任,不断地去搜集、整理资料。据《程尚宽引》记载:“元儒陈氏定宇尝编有《新安大族志》,其书惜未盛行者。双溪郑公、觉山洪公因其遗编增益而梓布之,彬彬乎可以观新安人文之盛矣,乎可以占世道亨昌之机矣,猗欤休哉!而为之采录者,则始于祁之叶本静,继之以休之戴廷明辈,勤勤搜辑,垂十年矣。”不难看出,这些有志于“族志”编修的学者,他们追随陈栎的足迹,不惜花费大量时间,来实现陈栎的遗意。

关于陈栎的遗意,洪垣在序中有云:“元儒陈定宇以不得行其志,惧乡俗日且疚戾,乃窃取新安名族,叙其源委,以微存昭鉴之权于十一,识者亮之。”这里,洪垣称陈栎“惧乡俗日且疚戾”,指出了陈栎“正风化”的遗意。此点,王讽在序中作了详尽的阐释,他说:“顾其人物未登于郡乘而散见于各谱者,则若琐琐乎其浩繁而未易以遍理也。而诸君子雅意斯举,博采各邑各氏之谱,约而成一郡名族之志,使阅之者不烦晷刻而周知无遗,且使后此而孙子者、而父祖者、而先达者、而后进者,皆知所以观感警劝,以谓族之所以得名者谓何,而吾之今日其所以振举其门第而耀光其先世者在何,莫不后先相师,以衍作祖作孙之意脉于无穷,则是岂不为陈定宇之遗意哉!”在王讽看来,通过编修《新安名族志》,使观志者“周知无遗”,让后进者“观感警劝”。他还说:“而陈定宇之意,苟其借名族之志,以厘正新安之风俗,以寓观感警劝之机,其顾不在于先定谱而后定志哉!”这里,他揭示了陈栎作《大族志》是为了“厘正新安之风俗”的用意。如果要实现“正风化”,就要“推得姓之源”“载派脉之远”。胡晓在序中坦白地说:“族志者,所以明本宗、纪世系也。”换言之,要有追溯本源的一本观,以及彰显家声的明世系。

“族志”的编修,都受到一本观的指导。《大族志》《名族志》都有对姓氏本源的追溯。为说明情况,以程氏为例。具体内容,详见表1~3。

从表1~3来看,《名族志》对《大族志》的体例有因袭,特别是对宗族迁徙情况的记载,可以说是“族志”的一大特色。在迁徙情况中,当追溯程氏本源时,几乎都归为忠壮公。《大族志》有4处,《新安名族志》有6处,《休宁名族志》有6处。可见,“族志”的编修受到了一本观思想的指导。

此外,“族志”的編修,还重视“纪世系”。陈栎在编修《大族志》时,极为强调“载派脉”,至戴廷明、程尚宽时,这一观点又有新突破,他们以明世系来取代“载派脉”。以歙县程氏、汪氏、黄氏为例,详见表4、表5。

从表4、表5来看,在《新安大族志》中,程氏支派有21个,汪氏支派有25个,黄氏支派有12个。在《新安名族志》中,程氏支派有22个,汪氏支派有25个,黄氏支派有12个,总共59个。可见,支派的数量增多。另外,对支派内容的记载也逐渐丰富,如程氏槐塘派,《大族志》中写道:“忠壮公十五世孙汾,仕唐,歙州助防驱使,传三世延坚迁此。”《名族志》的记载则要比它翔实得多,文中称:“……系出忠壮公十七世孙曰玢,仕唐,歙州助防驱使,迁邑之河西,传三世曰延坚者,始徙于此。延坚七世曰大圭,宋赠太师。八世曰子瑜,赠迪功郎;曰子,赠太师,追封齐国公。九世曰域,赠奉议郎……二十一世曰继芳,由胄监官浪穹县丞;曰廷恩,监生。”这些,反映了“族志”对派系的记载从“载派脉”到“明世系”的转变。

作为“族志”系列的两大部分,它们不是独立且漫无目的地发展,而是批判地、有序地前行。《新安名族志》是“以姓统邑”,即从姓氏到邑名再到村镇名。如程氏,歙县的槐塘、虹梁、潜口等,休宁的汊口、塘尾、溪西等。这点与《大族志》是一致的。《休宁名族志》是“以邑统姓”,即从邑名到姓氏再到村镇名。如休宁,程氏,汊口、会里、陪郭等。这一变化,说明了“族志”进入深入发展的阶段。

值得注意的是,曹嗣轩原计划编修六邑名族志,他在《休宁名族志·凡例》中写道:“旧志六邑同姓者合为一章,惟分六邑次第,以今视之,似未便于观览。兹分为六邑,每邑各为一秩,以便稽考。其六邑及乡里次第仍照旧例,不敢紊乱。”此外,他还罗列了大量的名人事迹,以忠孝、乡善、笃行、贞节、硕儒、勋贤等条目出现。事实上,是对《新安名族志》中“忠孝节义,勋业文章”指导思想的深入,也是对陈栎“正风化”遗意的发展。这一现象,与曹嗣轩对“族志”的认识是分不开的。他说:“顷友人持程文祖诸君所梓名族集视予,予恍然自失,愕然愧作,不意先得我心之同然也。乃三复披阅,见其犹有阙焉者,盖备于簪笏而略于氏族也,予或可以羊革补裘矣。”这里,曹嗣轩对程尚宽的《新安名族志》做了客观的评价,在他看来,《新安名族志》仍有不足,主要是“备于簪笏而略于氏族”。基于这种认识,故序列诸多条目,期望有益于风教。

“族志”兴起的启示

陈栎作为谱学名家,编修家谱得心应手。而《大族志》的编修似属草创,其有待发明之处尚多。南宋史学家郑樵在《通志总序》中说:“大抵开基之人不免草创,全属继志之士为之弥缝。”明代,一群“继志之士”主动对《大族志》进行整理、考辨。经过他们的努力,《新安名族志》才得以问世。胡晓给予它很高的评价,他说:“世次精白,衍派祥明,文约而事该,语质而不俚,律之班固之年图、马迁之世系,大有径庭矣。”实际上,“族志”的编修要比方志、家谱困难得多。“族志”能否编修成功,受诸多因素影响和制约。

首先,兴修家谱。王讽在序中说:“故族之名,名于人也;志之纂,纂于谱也。”在王讽看来,“族志”的编修要用各族家谱来做参考。他强调,“是故知所以修谱,而后知所以修志也”。他认为要先修家谱,而后编修“族志”。这是因为:“正以事关六邑,元非一家之私事,则固非一家之私书也。”家谱反映了家族成员对家族文化的认同,体现了家族成员对家族历史达成的共识。一旦离开家谱,“族志”无法编修。否则,会引发“众口之呶呶”。因而,“其谱者志之源,源洁则流清,而庶其事之无疚者,此也”。元代,因战火兵燹致家谱毁弃,存世的数量不多。到了明代,社会稳定,统治者鼓励修谱,家谱数量不断增多,特别是注重对会通谱、统宗谱的编修,这使编修“族志”成为可能。

其次,团队合作。陈栎尝修《大族志》,凭一己之力而草创未就。《新安名族志》则由数人合力而作,终成不刊之典。王讽在序中称:“其事创于六邑诸君子,曰汪子孟,曰戴子廷明,曰胡子德卿,曰程子,曰王子克和,曰叶子本静,盖皆贤士大夫之族也,而勤勤搜集十余年,而今始告完。”不难看出,对“族志”的编修不是一人、一时能够完成的,而是要有像“六邑诸君子”那样的编修群体,甚至要花费大量的时间。这也是为什么曹嗣轩只编修了《休宁名族志》的一个重要原因。

再次,编者素养。陈栎是著名的谱学家,他有家学传统、道德修养及勤奋精神。戴廷明、程尚宽、曹嗣轩等人也具有这些素养。就勤奋精神而言,洪垣在序中说:“厥今和溪戴子、古山吴子、谷程子辈,则又因述旧典,更加摭集,以详著各族先世之善,核而不滥,侈而不夸,夫岂无所为哉!”另外,程尚宽在引中说:“宽谨谋之六邑名公及诸同志者,仍其旧本而续补之,考其姓氏迁次而更定之,校其讹谬出没者而厘正之,约其异而归之同,非故于其同而求之异,盖欲行吾义而情有不得不然者耳。”可见,他们都十分勤奋,特别注重对旧本的续补和考辨。就道德修养而言,曹嗣軒在《休宁名族志·引》中指出,“兹举为各宅彰家声耳,非图谋利也”。不难看出,他有“大道为公之心”,编修“族志”讲究公正。就家学传统而言,曹嗣轩在《刻名族志通知帖》中称:“万历己卯,洪先生束杖而过先子,先子北面事之,命诸子从学于先生之门,将别,出是编以授先子,曰:此予未了事,今以授子,续此笔者,非子而谁?是亦史氏遗意也,子其勖之……轩也丘壑鄙人,为世摈弃,日事稼穑,口体彷徨,安能绍父、师之业哉!”在曹嗣轩看来,编修“族志”是对父亲、恩师事业的继承。总之,他们都有以编修“族志”为己任的伟大精神。

最后,民众支持。程尚宽说:“阅其名家,尚多缺略,此盖情限于力之所弗及,而义睽于势之所弗能故也。”这里,程尚宽已注意到编修“族志”所遇到的困难,即“情限于力”和“义睽于势”。具体而言,编修“族志”要群众参与,同时编者忌惮名族的势力。对于“情限于力”,曹嗣轩指出“其间或恃门第不亵抄示世系者,或不谙典籍视为无益者,又或甘于自外者,以致本枝遗漏,此皆自弃自误,其于作者何尤!”可见,并非人人都愿意加入到“族志”的编修活动中去。因此,群众的参与和支持就显得十分必要。

质而言之,“族志”的编修,是区别于家谱的“大众”行为,要调动地方上的各种资源,尤其是家谱资料。这就要地方上有威望的学者去号召和参与,像陈栎、郑佐、洪垣、戴廷明等。从《大族志》到《名族志》,延续了300年的编修传统是一脉相承的。此后,“族志”退出了历史的舞台。清代不再兴修统会宗谱,而是主张编修支谱,这不利于对“族志”的编修,并且,编修支谱也能彰显家声。另外,“族志”自身的特性决定了其编修的难度,即对编者素养、团队合作、民众支持等方面提出了更高要求。