化危为机:1906年旧金山灾难与华人社会的变迁*

2018-06-15王志永

王志永

(华东师范大学 历史学系,上海 200241)

1848年1月24日,一个偶然的机会,詹姆斯·马歇尔(James Marshall)在加利福尼亚美洲河(American Rive)发现了金片,自此揭开了华人远渡重洋“淘金”的序幕。然而,19世纪60年代,随着金矿逐渐枯竭、横跨东西大陆的铁路竣工和频繁发生的暴力排华事件,越来越多的华人放弃原来的住处搬进旧金山唐人街。“在唐人街之外,没有其他住所会收留华人。”[1]“在唐人街,华人可以更为轻松地呼吸”,“邪恶的声音消失在远方,在这里,到处都是中国人的面孔,令人兴奋。”[2]显然,唐人街为许多华人在异国他乡提供了一个安全的避难所。

1906年4月18日5时13分(旧金山当地时间),旧金山湾区发生了约7.8级地震,地震随后引发了蔓延全城的大火,造成超过3000人丧生、约22.5万人失去家园、超过4亿美元的财产损失[3]、7.5万人被迫离开旧金山[4]。可以说,在2005年卡特里娜飓风袭击美国之前,1906年旧金山这场由地震引发的灾难是美国本土遭受的最大的自然灾难。[5]城市遭受如此之大的灾难,位于城市中心的唐人街也难幸免,巨大的灾难致使唐人街几乎成为一片废墟,大量华人无家可归。然而,灾难给华人带来巨大损失的同时,也给华人带来了少许宝贵的机遇。虽然国内外学界关于1906年旧金山灾难对唐人街和华人社会的冲击有不少论述,①相关的研究探讨主要有:Yumei Sun, From Isolation to Participation: Chung Sai Yat Po (China West Daily)and San Francisco’s Chinatown, 1900-1920, Diss. University of Maryland, 1999; Erica Y. Z. Pan, The Impact of the 1906 Earthquake on San Francisco’s Chinatown, New York: Peter Lang, 1995; Andrea Rees Davies, Saving San Francisco:Relief and Recovery after the 1906 Disaster, Philadelphia: Temple University Press, 2012; Sydney Tyler, San Francisco’s Great Disaster: A Full Account of the Recent Terrible Destruction of Life and Property by Earthquake, Fire and Volcano in California and at Vesuvius, Philadelphia: P. W. Ziegler, 1906; Philip L. Fradkin, The Great Earthquake and Firestorms of 1906: How San Francisco Nearly Destroyed Itself, Berkeley: University of California Press, 2005;刘伯骥:《美国华侨史》,台北:黎明文化事业公司,1982年。但因研究主题所囿,这些研究成果主要集中在地震对唐人街的破坏和大量华人流离失所、无家可归,未对灾难客观上给唐人街和华人社会带来的机遇进行分析。为弥补这一遗憾,笔者依据旧金山中英文报纸、美国人口普查局统计数据和华人回忆录等资料为基础进行分析,试图通过更为广阔的历史语境,相对全面地探讨重建后唐人街的面貌发生的变化、灾难对华人地域人口分布的影响及华人获取美国公民身份等问题。

一、破旧立新:地震后唐人街的改造

1906年4月18日,一场突发灾难袭击了旧金山,致使45万城市人口中有20多万人无家可归,28188座建筑物受损,城市中心和商业区几乎成为一片废墟。[6]4月18日上午,当地震刚刚停息,由于少数居民使用损坏的火炉生火做早饭,导致数十处住宅着火,再加上城市过多使用木材建造房屋,零星小火迅速蔓延成为大火灾。大火很快从卡尼街蔓延至唐人街边缘。下午4时,唐人街也注定在劫难逃。晚上8时,大火开始沿着加利福尼亚街和萨克拉门托街蔓延。两侧的建筑物剧烈地燃烧。[7]直至4月20日上午,唐人街的大火在燃烧了3天之后才被熄灭,此时,唐人街几乎成为一片废墟。4月22日,《奥克兰论坛报》报道:“东方人居住拥挤的地区,所有的木材建筑物完全消失,唐人街几乎成为一片废墟。”[8]4月22日,上海《申报》也对这次灾难对唐人街的破坏进行了报道:“唐人街及日本人寄居之处,亦遭毁坏。”[9]4月26日,旧金山影响最大的中文报纸《中西日报》(Chung Sai Yat Po)头版对唐人街进行了报道:“昨月二十六,下午四点余钟,大火殃及华埠。晚八点,沙加缅度街和加利福尼亚街各处陆续烧到。二十七朝十点左右,而华埠尽成灰烬。”[10]灾难发生后,大批华人被迫离开家园,前往旧金山湾区附近城市避难,其中奥克兰是大部分华人首选的城市。

灾难过后,华人纷纷回到唐人街原址,希望迅速重建唐人街。然而,由于这次地震引发的大火造成唐人街成为一片废墟,并迫使大部分华人离开了旧金山,这对一些排华分子来说是一个千载难逢的好机会,他们再一次企图将唐人街从城市中迁走。“一些旧金山的白人,幸灾乐祸地庆祝唐人街的消失。”[11]“灾难给旧金山的未来带来了三件好事情,其一就是唐人街的搬迁。”[12]甚至《中西日报》也认为:“西人之议迁华埠,已非一日,今经此次火劫,又有机可乘,其不能不迁也必矣。”[13]事实上,旧金山政府也确实多次计划搬迁唐人街,从猎人点(Hunter Point)到要塞角(Fort Point)和古鲁马(Colma),[14]虽然每次计划搬迁地点的失败原因各不相同,但大都因为华人的努力争取和唐人街可以为市政府贡献大量的税收而作罢。[15]最终,市政委员会经过多次商讨之后,被迫于10月1日同意华人在唐人街原址重建家园。渴望重新回到家园的华人,一经政府同意便立即日以继夜地着手重建工作。经过华人的不懈努力,整个唐人街地区于1908年完成重建,这比整个城市的重建提前了1年。

虽然政府官员同意华人在原址重建家园,但也坚持要求华人必须改善唐人街的卫生环境。事实上,19世纪90年代唐人街的整改运动就已展开,但由于各种原因,整改运动的效果相对不明显。1906年的地震和火灾却意外地给唐人街整改提供了机遇,这场灾难几乎毁灭了唐人街的一切,唐人街的重建工作必须要从头开始。实际上,华人也确实有必要改造唐人街,在灾难过后的最初一段时间里,因为唐人街过去肮脏的环境,政府拒绝华人在唐人街原址重建家园。4月26日,《北京日报》转译俄国《警卫报》的消息:“美国政府去年屡拟将华人迁出埠外,谓华人聚居之地污秽恶劣,非人类所居,实为我美国之玷等语。近闻美国政府又复提议此事,实行之期当不远云。”[16]灾后,华人领袖和唐人街报社多次发表言论鼓励唐人街进行全面整改。5月5日《中西日报》头版发表评论,予以鼓励:“此后华埠如能恢复,则有除旧更新之气象,乌可不因时改良,除其招侮之原因,使成一文明之区域乎?试即其宜改良者,略列之如左。宜扫除偶像,以人为万物之灵;宜除械斗烟赌等事。”[17]《中西日报》于7月、8月发表数篇社论反复重申,华人必须改掉那些有损唐人街名誉的恶习。此外,华人领袖还多次呼吁全体华人必须丢弃那些不文明的习惯和风俗。

经过华人领袖和《中西日报》的大力宣传,重建后唐人街的整改总体上是成功的,虽然华人旧有的恶习没有得到彻底扭转,但相比之前已大有改观。自19世纪中叶华人来到北美大陆后,赌博一直是华人备受指责的恶习,直到1906年灾难发生前,这项恶习在唐人街也没有得到有效控制。然而,灾难过后,华人会馆决定采取措施逐步消除赌博,以此来提升华人的道德品质。在公众的压力下,一些重要的华人会馆要求于1907年停止所有的赌博。[18]随后,华人六大公司①1862年,旧金山华侨有六大会馆,即三邑、阳和、人和、宁阳、冈州与合和会馆,组建成新的中华会馆,美国人称之为“华人六大公司”。参见William Hoy, The Chinese Six Companies: A Short, General Historical Resume of Its Origin, Function, and Importance in the Life of the California Chinese, San Francisco: Chinese Consolidated Benevolent Association, 1942, p.9。(The Chinese Six Companies)发布正式声明,禁止华人赌博。[19]失去了华人会馆和六大公司的支持,赌场便很难在唐人街生存,如韦弗利居住区(Waverly Place)和一些黑暗的小巷一直是赌场活跃的地点,现在却不得不搬离唐人街。虽然赌场搬离唐人街造成一段时间内华人会馆收入大幅下降,但由于消除了唐人街污秽的环境,一些为东方文化魅力而来的旅游者很快又增加了唐人街的收入。可以说,唐人街赌场的整改较为成功,既消除了唐人街的赌场又没有大幅度减少会馆的收入,以前唐人街黑暗阴森的赌场很快便成为人们对老唐人街的一种记忆。

由于19世纪90年代基督教布道团在唐人街强制取缔妓院,以及20世纪初华人男女的比例达到了初步平衡,20世纪初唐人街的华人妓女人数相比之前已大量减少,甚至唐人街的白人和日本妓女比华人妓女还要多。1906年地震过后,以唐纳蒂娜·卡麦隆(Donaldina Cameron)为首的基督教布道团决定彻底消除妓院这种不道德的场所。基督教布道团经常突袭华人妓院去营救那些无辜的女孩,然后教给她们一些生活的基本技能和知识,直至她们可以完全独立生活。[20]一些华人会馆在公共舆论的压力下,也决定开始逐渐减少经营妓院,以此来提升唐人街在白人社会中的形象。总之,震后唐人街的妓院再也不像震前那样公开和受欢迎了。[21]

19世纪末,联邦和加州议会制定了数个法律来禁止吸食鸦片。因此,20世纪初唐人街吸食鸦片的现象已较为少见。然而,只要华人会馆继续违法开设鸦片烟馆,华人吸食鸦片的现象将永远不会消失,而且华人在唐人街吸食鸦片的现象自19世纪中叶开始就一直备受白人社会的指责。为彻底改变唐人街和华人的形象,重建后的华人会馆决定逐渐减少鸦片烟馆,直至彻底抛弃。灾后,中文报纸每天大量刊登关于药物戒毒的广告,同时,鸦片改教所和治疗集会开设在唐人街的主要街区。[22]

此外,1906年5月,一些华人会馆商讨重建唐人街寺庙的问题时,大部分会馆希望抛弃这种美国人眼中的“封建迷信”。例如宁阳会馆等在唐人街重新开张商铺时没有建立宗祠。唐人街从来没有像此时对这种亵渎神明的态度可以被忍受,这种抛弃神祠的行为,意味着华人会馆开始放弃千年以来的封建传统。[23]在唐人街重建过程中,华人六大公司在斯托克顿街(Stockton)新建的房子内,为唐人街儿童建立学校来代替重修宗祠。1909年1月3日《旧金山纪事报》报道,以前滥用在建立镀金神像上的钱,现在投到青年一代的教育上。[24]虽然此后一些寺庙在唐人街重新修建,但唐人街的商人却开始逐渐抛弃神祠。

最终,经过华人会馆的大力整改,重建后唐人街的赌场、妓院和鸦片馆大量减少,而且华人领袖和美国评论家对唐人街的整改结果较为满意。1907年4月18日《中西日报》报道:“我们服装的风格已经发生变化和简化,人们越来越多地倾向于选择舒适和时尚的衣服。许多焚火烧香的仪式被废除,只有少数人相信封建迷信,唐人街重建的速度远远超过了西方人重建家园的速度。唐人街变化的证据在这里任何人都可以看到。”[25]美国评论家在唐人街重建后庆祝道:“大火清除了老唐人街的老鼠、罪犯、妓院和其它诸多不良恶习。”[26]华人学者刘伯骥也对重建后的唐人街进行了描述:“地震后,华埠全区重新建筑,一二年间,建成高楼大厦,略带东方色彩,街道比较宽敞,华埠面貌,比地震前截然两样。”[27]诚然,1906年旧金山地震和火灾致使华人遭受了诸多苦难,但从另一个角度看,这场灾难也意外给华人带来了一个机遇,重建后的唐人街摆脱了其糟糕的声誉,迅速成为一个光明、清洁、繁荣的华人社区,唐人街的历史也由此翻开了崭新的一页。

二、开枝散叶:华人地域人口分布的变化

自1848年“淘金热”兴起,大量华人开始集聚旧金山。美国联邦人口普查数据显示,1880、1890和1900年分别有21745、25833和13954名华人生活在旧金山。[28]虽然在浩繁的联邦人口普查里有明确居住在旧金山的华人数字,但由于种族歧视、暴力排华、华人的隐瞒和白人官员的无能等原因,实际生活在旧金山的华人人数要远远大于联邦政府普查的数字。1900年,托马斯·特纳(Thomas Turner)为美国工业委员会进行了一项对太平洋沿岸各州的中国和日本劳工的调查,他发现共有2.5万名华人生活在旧金山。[29]1903年,梁启超估计旧金山的华人约为2.7—2.8万名,旧金山是美国华人最多的地方。[30]如果从19世纪70年代到20世纪初,旧金山华人的人口数量假定在3万名左右,那么在19世纪70年代其占全美华人的比重超过17%,在20世纪初则达到25%。[31]显而易见,旧金山华人是美国最大的华人群体,而且唐人街聚集着大量的华人。

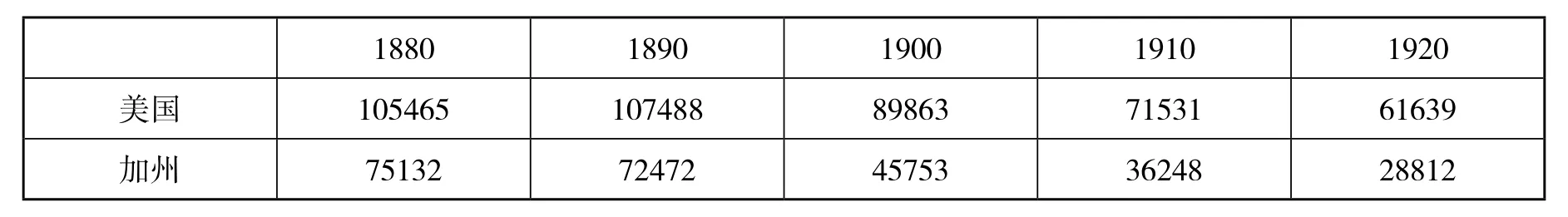

地震和大火造成旧金山市中心几乎完全被毁,加上城市受灾人数众多和长期以来的排华情绪,灾后旧金山政府提供给华人的救助物资非常有限,致使成千上万的华人灾民被迫离开家园,前往旧金山湾区附近的城市避难,这明显改变了此后数十年间旧金山湾区华人的人口分布状况。如美国联邦人口普查所示(表1),自1882年美国实施《排华法案》后,美国和加州的华人数量都在急剧下降,1900—1910年间,美国和加州的华人数量分别下降了20%和21%。然而,根据美国联邦人口普查所示(表2),旧金山周边的阿拉梅达县(Alameda)、马林县(Marin)和圣华金(San Joaquin)的华人在1900—1910年间却各有不同程度的增长,尤其是阿拉梅达县的华人从1900年的2211人激增到1910年的4588人,增长了108%;马林县的华人从1900年的489人增长到1910年的555人,增长了13%。但距离旧金山较远的郡县的华人人口数量仍在大幅度下降,如圣克拉拉(Santa Clara)、洛杉矶(Los Angeles)等。由此可见,当灾难发生后,大部分受灾华人选择前往湾区附近的城市寻求避难,而且湾区的阿拉梅达县是华人集中选择避难的地方。

表1 1880—1920年美国和加州的华人人口数量

表2 1880—1920年加州主要郡县的华人人口数量

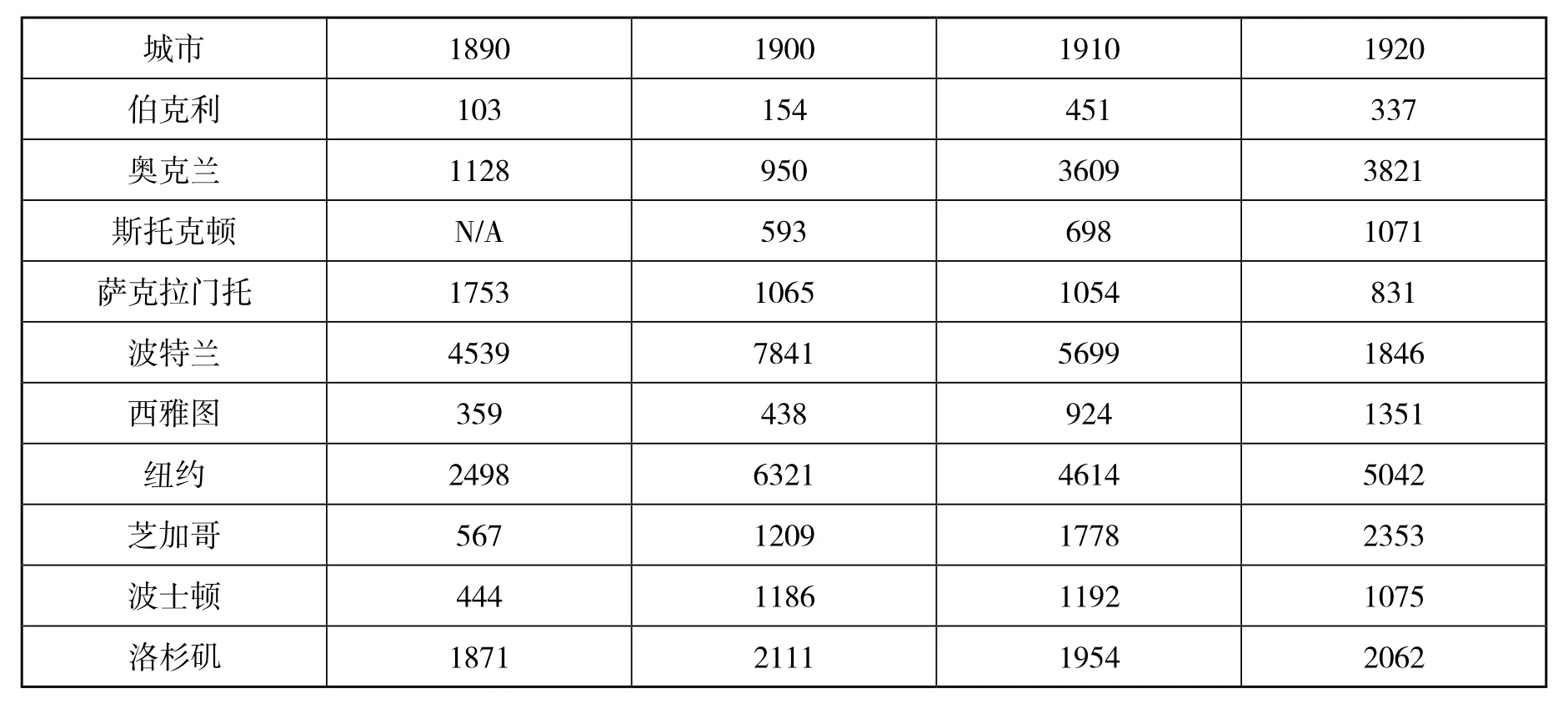

那么,阿拉梅达县的哪些城市是华人热衷选择避难的地方?是否有许多华人前往东部或者中西部避难?据《奥克兰论坛报》报道,旧金山地震发生后大量华人来到奥克兰,奥克兰的华人人数从地震前的1000人迅猛增加到4月22日的2万人。[32]另有研究显示,灾难过后约2000名华人选择定居在奥克兰。[33]在这场灾难中,加州的里士满(Richmond)、夫勒斯诺(Fresno)和斯托克顿(Stockton)虽然也遭到了不同程度的破坏,但仍有约1000名华人灾民前往这些地区。[34]此外,灾后的第一年,约有1500名华人灾民前往中国避难。[35]与此同时,根据联邦人口普查和当时的交通状况及华人的经济状况可知(表3),灾难过后,前往美国东部避难的华人较少,少数富有的华商前往美国中西部城市避难(如芝加哥),而大部分华人前往湾区附近的城市(如奥克兰、伯克利和斯托克顿)和西海岸城市(如西雅图)避难,并在当地寻找工作和定居。尤其如表3所示,奥克兰的华人从1900年的950人迅猛增加到1910年的3609人,人口激增了280%;伯克利的华人从1900年的154人激增到1910年的451人,人口增长了193%。由此可见,华人的迁徙举动,部分影响了此后数十年间美国西部华人的人口分布状况。

表3 1890—1920年美国主要城市的华人人口数量

自19世纪50年代末期开始,加州开始频繁出现排华事件,白人排华分子经常歧视、袭击华人。而且在地震过后的前几天,华人屡屡受到不公平对待,这些都使得华人对白人极为不信任。灾难期间,华人逃离唐人街的过程不是慌乱、毫无目的,而是以家庭、邻居或朋友为单位聚集在一起逃离唐人街,而且前往避难的目的地,往往是有朋友或者华人居住或者是之前较为熟悉的城市。有亲历者回忆起他们离开住宅时的情形:“大火发生的当天,我的家庭、雇员和住在我们楼房里的邻居,我们结伴一起离开住所,当晚露宿在唐人街附近的一个公园。”[36]还有华人家庭露宿在旧金山的普雷西迪奥(Presidio)救援营地时,他们经过商议后,共同集资支付了前往瓦列霍(Vallejo)的船票。这个城镇的小华人社区之所以被选中为避难目的地,是因为他们先前较为熟悉那里。[37]与此同时,旧金山湾区的华人捕鱼码头和捕虾营地也是吸引灾民的地方,他们会向北前往马林县或向东前去里士满的捕虾营地。旧金山湾区东部的里士满社区是一个知名的华人飞地,故而许多华人前往那里寻求避难。利兰·金回忆道:“那时候的里士满除了捕虾营地,几乎什么都没有。湾区有许多捕虾营地,在里士满至少有30个。当然,那时候里士满到处都是中国人。”[38]此外,华人在避难中还经历了排华分子的歧视和排斥,甚至少数华人心理几乎达到崩溃状态,试图自杀来结束痛苦的生活。[39]

三、因祸得福:华工获得美国公民身份

1882年美国国会通过《排华法案》,宣告结束了自1848年“淘金热”开始的大规模华人移民。尽管面对美国大门对华工关闭的处境和美国社会对华人的种族歧视,但由于在美国辛勤工作可以获得更多财富,大量中国人仍旧渴望移民美国,许多华人试图通过各种合法或非法途径进入美国。然而,在当时的情况下,从中国乘船至加拿大或墨西哥,然后通过陆路偷渡进入美国,需要面临重重生命危险;而以商人身份进入美国,则需要许多证明文件和资金证明,这对于当时大部分贫穷的中国人来说是几乎不可能的。所以,通过购买一个假身份证明(即“纸儿子”①购买假身份证明者必须改姓,永远放弃自己的真姓,故称为“纸儿子”或“纸生仔”(Paper Son)或“证书儿子”。)进入美国是一个相对明智的选择。旧金山州立大学华裔历史学家徐元音(Madeline Yuan-yin Hsu)教授称“‘纸儿子’是华人逃避《排华法案》一个最为复杂的机制”。[40]1868年美国国会通过的联邦宪法修正案第14条第1款规定:“凡出生或归化于合众国并受合众国管辖之人,皆为合众国及其居住州之公民。无论何州均不得制定或实施任何剥夺合众国公民之特权或赦免之法律。”[41]此规定及1898年“黄金德案”②黄金德(Wong Kim Ark),1871年出生于旧金山萨克拉门托大街,其父母都来自中国且非美国公民。1894年11月,黄金德前往中国探亲,1895年8月返美时,旧金山移民局认为黄金德虽然在美国出生,但他的父母都是中国人,所以他也应该是中国而不是美国公民,并以《排华法案》禁止中国劳工入境为由拒绝其入境要求。黄金德为此提出诉讼,1898年,联邦最高法院以6∶2的决议,承认了黄金德的美国公民身份。此判决巩固了美国国籍法中的“出生地原则”,即外国人在美国出生的子女自动成为美国公民。的判决都为在美华人取得美国公民身份提供了法律支持。

在1906年大火灾中,旧金山政府档案馆被彻底烧毁,当地民众的出生证明文件也被大火付之一炬。灾难过后,华人纷纷借助这次机会,前往市政部门声称自己是在美国出生。根据当时的法律条款,任何当事人,只要有两位证人(中国人作证也被接受)证明其出生在旧金山,就会重新获得出生证明并得到美国公民身份。[42]由于大火焚毁了所有旧金山民众的出生证明,政府部门无法证明这些华人是否出生在美国,加上华人花钱“贿赂”证人,因此许多华人获得了美国公民身份。

那么,究竟有多少华人通过这一途径获得美国公民身份?根据现有资料很难做出精确的统计,但数量绝对不可低估。因为一旦华人获得美国公民身份后,他们根据美国公民身份所确立的血统原则,立即为自己在中国出生的子女和妻子申请美国公民身份。于是,他们每次从中国回来后向移民局谎报说,自己在中国生了儿子,获得一个“空头”,这种空头变成华人的一种“生意”,“出售”给那些需要出国的同乡。[43]“1906年地震对许多中国人是一个巨大的机会,他们伪造证明,并宣称自己是在美国出生。然后他们返回中国,携带四五个儿子回来,他们可能会赚一点钱,但不多,这些携带的人是他们的儿子或者侄子或者亲戚。”[44]根据美国商务劳工部长的年终报告,1904—1908年间,每年在美国港口接受入境的土生华人公民总数分别为656、634、915、929、1609人。[45]美国移民归化局统计显示,在1906—1910年间,每年中国人申请进入美国的人数分别为2732、3255、4624、6395和5950名,其中以美国公民和商人家庭成员名义进入美国的人数增长最多。[46]1909年,美国移民局注意到“中国人的第二代移民正以这样的数字推进,事情变得比以前更为严重。成千上万的中国人利用了这种说法,他们用欺诈手段制造了美国出生的证明。”[47]

此外,20世纪初旧金山华人中女性的人口数量相对较少,适婚华人女性的数量则更少。根据联邦人口普查的结果,1900和1910年旧金山分别有13954和10582名华人,其中华人女性有2136和1347名。[48]依据加利福尼亚大学圣克鲁兹分校华裔历史学家谭碧芳(Judy Yung)教授对旧金山15岁以上华人女性婚姻状况的统计显示,1900、1910和1920年已婚女性分别为941、619和596名;单身女性分别为424、208和224名。[49]而在当时种族歧视的社会环境下,华人男性与白人女性通婚的数量凤毛麟角。由此可见,华人人口自然增长的数量十分有限,大部分华人是通过“纸儿子”途径进入美国的。

然而,当美国移民局认识到“纸儿子”现象逐渐增加时,移民局立即开始对进入美国的所有华人严格检查,加以限制。1910年开始运行的旧金山天使岛候审所,就是一个检查站,其主要用途就是拘禁和审查新入境的亚洲各国移民。华人从中国港口一路历经艰辛,刚一进入美国便立即被送往天使岛听候审讯。天使岛的候审人的待遇与囚犯差不多,华人在里面遭受到了非人的折磨。候审华人的男宿舍拥挤不堪、空气污浊、光线昏暗。华人的膳食质量很差,不堪入口,每人每餐的伙食费只有8美分。[50]即便如此,华人还要经过极其繁琐、严格的检查和审问,美国移民官在审问华人时总是千方百计找茬,目的就是限制和拒绝华人入境。在此过程中,不少华人没有通过检查和盘问,其中也有人因进退两难、走投无路而在候审所自杀身亡。有的人在自杀前吟诗诉怨,难友们把他们的遗诗刻在板壁上,数十年日积月累,书刻留念的诗篇竟有百多首。[51]

即便一些华人顺利通过严格的审查进入美国,他们也不得不永远放弃自己的真实姓名,许多人被迫永远生活在谎言中,这给他们以后的生活造成了严重的心理阴影,他们一辈子都在被发现、被驱逐的担心中度过。谭碧芳教授的父亲谭叶精,1921年进入美国时,花钱买了一个文件,谎称自己是加州中国商人的儿子杨庭顺。他被移民局在天使岛关押了34天,经过反复盘问,直到移民局排除嫌疑才放行。谭碧芳说:“我的父亲一生都在思念故乡,希望落叶归根、认祖归宗。但是他不敢,他始终生活在天使岛的阴影中,直到去世也不敢公开说自己姓谭。”[52]许多美国华裔移民都有着与谭叶精一样的经历,他们为了逃避检查,不得不放弃真实姓名,花钱买一纸公文充当美国公民的“纸儿子”。

华人曾为美国西部早期的发展作出了重要贡献,但自1882年美国实施《排华法案》后,随着时间的推移和暴力排华事件的频繁发生,大量华人离开美国寻求其它生存道路,导致美国华人的总数迅速锐减(表1所示),华人的人口结构也开始老化。然而,1906年旧金山地震却意外地给华人提供了机会,华人利用智慧,巧妙地绕开了《排华法案》对华人移民的限制,获取了美国公民身份。华人利用 “纸儿子”获得美国公民身份的策略,虽没有扭转美国华人总数下降的趋势,但在一定程度上相对减缓了下降趋势,部分改善了华人日趋老化的人口结构,使华人社会趋于稳定,这对华人个人、家庭及整个华人社会带来了长远影响。

四、结语

本文重在论述1906年旧金山灾难摧毁了华人家园,灾难给华人造成巨大的物质和精神伤害的同时,也给华人带来了少许机遇和变化。首先,灾前唐人街一直以污秽的外貌和肮脏的卫生环境存在于白人的印象之中,然而,灾后华人领袖和会馆决心借助这次机遇,对唐人街进行全方面的整改。经过华人坚持不懈的努力和斗争,重建后唐人街的面貌焕然一新,以前唐人街黑暗阴森的赌场、妓院和鸦片馆很快成为人们对老唐人街的一种记忆,唐人街开始逐渐摆脱其臭名昭著的声誉。其次,灾后由于旧金山政府当局对华人有限的救助和政府长期以来对华人的歧视,大部分华人不得不离开唐人街前往湾区附近城市避难。华人的迁徙举动,改变了华人高密度聚集在唐人街的情形,在一定程度上影响了此后数十年间美国西部华人的人口分布状况,为华人在美国的广泛分布奠定了基础。再次,由于地震引发的大火彻底摧毁了旧金山政府档案馆,旧金山民众的出生证明全部被大火付之一炬。一些华人借此机会,获取美国公民身份,巧妙地绕开了《排华法案》对华人移民的限制。华人采取“纸儿子”获得美国公民身份的策略,在一定程度上相对减缓了下降的趋势,使华人社会趋于稳定。然而,需要特别指出的是,这些机遇不是旧金山政府当局和白人社会白送的,这背后实际上与华人的智慧、勤劳、坚忍和努力紧密相连,如果没有华人的勤劳、努力付出,这些稍纵即逝的机遇随时都会烟消云散。

在历史研究中,美国华人不应该仅仅作为美国政治、经济和社会发展过程中的注脚而出现。华人曾为美国西部的发展作出了重大贡献,但他们在美国史研究中却相对容易被忽视。笔者研究这段尘封的华人历史,旨在认识并表达1906年旧金山灾难,一方面给华人造成了巨大损失,使得这一时期成为美国华人移民史上最黑暗的一页,铭记排华时代华人最痛苦的经历;另一方面,灾难又给华人社会带来了少许机遇和变化,但这些机遇和变化是在华人勤劳努力、坚韧顽强的付出下获得的,灾难改变了部分华人和唐人街的历史命运。与此同时,这段尘封的历史也再一次证明,没有先辈们的苦难、斗争和牺牲,就不可能有后来者的成就和辉煌。这也恰恰是历史研究的意义所在,历史在很大程度上形塑着我们的当下与未来。

[注释]

[1]Mary Coolidge,Chinese Immigration, New York: Henry Holt, 1909, p.412.

[2]Otis Gibson,The Chinese in America, Cincinnati: Hitchcock and Walden, 1877, pp.52-53.

[3]United States Geological Survey, “Casualties and Damage after the 1906 Earthquake” , http://earthquake.usgs.gov/regional/nca/1906/18april/casualties.php, Online: 2016-10-12。1906年的4亿美元相当于现在80亿美元。

[4][6]Russell Sage Foundation,San Francisco Relief Survey: The Organization and Methods of Relief Used after the Earthquake and Fire of April 18, 1906, New York: Survey Associates, Inc., 1913, pp.69, 4.

[5]Louise Chipley Slavicek,The San Francisco Earthquake and Fire of 1906, New York: Chelsea House, 2008, pp.9-10.

[7][19][22][23]Erica Y. Z. Pan,The Impact of the 1906 Earthquake on San Francisco’s Chinatown, New York:Peter Lang, 1995, pp.36, 117, 116, 115.

[8]“All of Chinatown has been Unmasked” ,Oakland Tribune, April 22, 1906.

[9]《旧金山地震续闻》,《申报》1906年4月22日。

[10]《浩劫略记》,《中西日报》1906年4月26日。

[11]Jerome A. Hart, “The New Chinatown in San Francisco”,The Bohemian Magazine, Vol.16, No.5, May 1909, p.593.

[12] Sydney Tyler,San Francisco’s Great Disaster: A Full Account of the Recent Terrible Destruction of Life and Property by Earthquake, Fire and Volcano in California and at Vesuvius, Philadelphia: P. W. Ziegler, 1906, p.308.

[13]《论华侨宜速谋恢复华埠》,《中西日报》1906年4月29日。

[14][27]刘伯骥:《美国华侨史》,黎明文化事业公司,1982年,第138页。

[15]Yumei Sun,From Isolation to Participation: Chung Sai Yat Po(China West Daily)and San Francisco’s Chinatown, 1900—1920, Diss. University of Maryland, 1999, p.183;刘伯骥:《美国华侨史》,第138页。

[16]《美国政府拟迁华人于埠外》,《北京日报》1906年4月25日。

[17]《论华埠恢复后之宜改良》,《中西日报》1906年5月5日。

[18] Yumei Sun,From Isolation to Participation: Chung Sai Yat Po(China West Daily)and San Francisco’s Chinatown, 1900-1920, p.181.

[20] Frank Morton Todd,The Chamber of Commerce Handbook for San Francisco: Historical and Descriptive; A Guide for Visitors, San Francisco: San Francisco Chamber of Commerce under direction of the Publicity Committee,1914, p.76.

[21] Ruth Hali Whitfield,Public Opinion and the Chinese Question in San Francisco, 1900-1947, M. A. Thesis,University of California, Berkeley, 1947, p.53.

[24]“Reconstruction of the City-an Impetus to Commerce” ,San Francisco Chronicle,January 3, 1909.

[25] 《中西日报》1907年4月18日,转引自Yumei Sun,From Isolation to Participation: Chung Sai Yat Po(China West Daily)and San Francisco’s Chinatown, 1900-1920, Diss. University of Maryland, 1999, p.182.

[26] Richard Dillon,The Hatchet Men: The Story of the Tong Wars in San Francisco’s Chinatown, New York: Coward MacCann, 1962, pp.359-360.

[28] U.S. Census Office,Census Reports, Vol. I,Twelfth Census of the United States Taken in the Year 1900: Population,part I, Washington D.C.: Government Printing Office, 1901, p.565.

[29] U.S. Industrial Commission on Immigration,Reports of the Industrial Commission on Immigration: including testimony, with review and digest, and special reports and on education, including testimony, with review and digest, Vol.15, Washington D.C.: Government Printing Office, 1901, p.763.

[30]梁启超著,何守真校点:《新大陆游记》,湖南人民出版社,1981年,第127页。

[31] Yong Chen,Chinese San Francisco, 1850-1943: A Trans-Pacific Community, Stanford: Stanford University Press,2000, p.60.

[32][34]“Over 20000 Chinese are Now in Oakland” ,Oakland Tribune, April 22, 1906.

[33] L. Eve Armentrout Ma,Hometown Chinatown: The History of Oakland's Chinese Community, New York: Garland Publishing, Inc., 2000, p.64.

[35] Andrea Davies Henderson,Reconstructing Home: Gender, Disaster Relief, and Social Life after the San Francisco Earthquake and Fire, 1906—1915, Diss. Stanford University, 2005, p.129.

[36] [38][44]Victor G. and Brett de Bary Nee,Longtime Californ': A Documentary Study of an American Chinatown,Stanford: Stanford University Press, 1972, pp.76-77, 77, 63.

[37] Laura Wang, “Vallejo’s Chinese Community, 1860—1960” ,Chinese America: History and Perspectives,1988, p.159.

[39] 王志永:《受难与重生:1906年旧金山城市灾难冲击下的华人》,《暨南史学》(第15辑),广西师范大学出版社,2018年,第162~163页。

[40] [47]Madeline Yuan-yin Hsu,Dreaming of Gold, Dreaming of Home: Transnationalism and Migration between the United States and South China, 1882—1943, Stanford: Stanford University Press, 2000, pp.74, 78.

[41]朱曾汶译:《美国宪法及其修正案》,商务印书馆,2015年,第18页。

[42] 王小涛:《“纸生仔”:现象的历史现实与文学想象—以伍慧明〈望岩〉为例的分析》,《华侨华人历史研究》2016年第3期。

[43][50][51]潮龙起:《美国华人史(1848—1949)》,山东画报出版社,2010年,第59、60、63页。

[45]张庆松:《美国百年排华内幕》,上海人民出版社,1998年,第397页。

[46] U.S. Department of Commerce and Labor, Bureau of Immigration and Naturalization,Report of the Commissioner-General of Immigration, Annual report 1910, Washington D.C.: Government Printing Office, 1910, p.108.

[48] [49]Judy Yung,Unbound Feet: A Social History of Chinese Women in San Francisco, Berkeley: University of California Press, 1995, pp.296, 297.

[52] 新华网,《“纸儿子”见证美国华裔移民心酸史》, 2015年3月17日, http://news.xinhuanet.com/world/ 2015-03/17/c_1114666767.htm,2017年10月29日浏览。