19世纪后期至20世纪初吧国公堂的房屋典当经营*—以《公案簿》第13、14辑资料为中心的分析

2018-06-15吴宏岐

吴宏岐 宁 力

(暨南大学 历史地理研究中心,广东 广州 510632)

吧国公堂(吧城华人公馆)设立于1742年,是专门处理巴达维亚(旧译吧达维亚,简称吧国或吧城,今印度尼西亚雅加达)华人社会事务的机构。关于吧国公堂的作用,有研究者根据吧国公堂档案尤其是《公案薄》资料进行了较为系统的分析,认为“主要以处理民事纠纷为主”,[1]也有研究者对吧国公堂的盟神审判、吧国公堂的民事审判程序及吧国公堂处理吧城华人与当地民族关系的案例等问题进行了专题研究。①纪宗安、颜丽金:《试析吧国公堂的盟神审判》,《商丘师范学院学报》2005年第1期;赵文红:《1619-1928年间巴达维亚华人社会的民事审判程序初探》,《华侨华人历史研究》2007年第3期;聂德宁:《18世纪末—19世纪中叶吧城华人与当地民族的关系—以吧城华人公馆〈公案簿〉档案为中心的个案分析》,《南洋问题研究》2005年第2期。但从《公案簿》所见史料来看,吧国公堂虽然主要负责专门处理巴达维亚华人的经济活动与社会生活的相关事务,但其本身也积极参与了巴达维亚的经济活动以便获取充足的经费来维持公堂的日常运转,这一点自19世纪后期以来更为明显。本文主要依据《公案簿》第13、14册的资料,对19世纪后期至20世纪初吧城华人典当房屋给吧国公堂的原因、吧城华人典当房屋给公堂的基本程序、吧国公堂经营房屋典当的风险控制、吧国公堂经营房屋典当的收益等相关问题略作论述,希冀能够从多个层面分析探讨这一时期吧国公堂房屋典当经营的特点和作用。

一、吧城华人典当房屋给吧国公堂的原因

(一)吧城华人典当房屋事件的增多

在包乐史等所著《18世纪末吧达维亚唐人社会》中,曾提及18世纪末“吧城唐人典厝估店当物事件屡见不鲜,包括唐人社会各个阶层”。[2]不过,从《公案簿》前12辑档案史料来看,在19世纪70年代以前,吧城华人典当房屋案件并不多,而且典房对象主要为美色甘(即养济院,包括唐人美色甘和荷兰美色甘)或个人,如1788年洪沛将其厝当在唐人美色甘、[3]1789年蒋劝将所居结石珍厝底当给黄低、[4]1849年陈光文欠缎黎彬柔、荷兰美色甘当厝钱,[5]均是典型案例。

值得注意的是,从《公案簿》第13、14辑档案来看,大致从19世纪70年代开始,迄于20世纪初,吧城华人典当房屋的情况明显增多,并且吧城华人典当房屋的对象主要是吧国公堂,表明这一时期吧国公堂已开始积极参与吧城的经济活动以便多方筹措公堂的日常运转经费,其具体情况显然值得深入研究。

《公案簿》第13辑档案起自1873年8月1日,止于1884年9月19日,时间跨度达11年,其中1877年至1880年四年的案簿佚失。本辑记载吧城华人申请将房屋典当给公堂者有王涼海、陈永禄、徐秉(炳)章、陈光华、杨伯宗(璧)、陈永添、蔡梧速、翁文达8人,其当房原因主要是家庭生活困难或者负债较重。如1881年4月徐秉章当厝是因为父母年老多病,而自己的子女不断夭折,家族生活非常困难;同年3月陈光华典当房屋的原因是其长女陈清娘丈夫蔡澄渊负债入狱需要筹集资金还债,他本人为此事忧虑不堪,三年后去世,终年55岁。[6]

《公案簿》第14辑档案起自1889年2月19日,止于1913年4月3日,时间跨度长达21年之久,其中1885年至1888年这四年,以及1910年至1911年这两年的案簿佚失。本辑记载吧城华人申请典当房屋或其他不动产(主要是鱼塘)给公堂者更多,计有陈光华、陈永添、罗亚胜、李亚师、陈永禄、郑庆瑞、郑庆基、蒋玉声、邱癸水、余春水、陈长福(长福陈)、李亚良、陈东光、李光都、陈金泉、黄坤兴、陈金安之妻、曾亚增之妻(娘仔曾亚泉)、梁辉运等19人。另外,也有以公司或会馆的名义申请典当房屋给公堂的,如1908年1月成安公司求当其厝宅与公堂,[7]同年6月中华会馆当厝宅与公堂。[8]

当然,有的吧城华人考虑到典当房屋给公堂的程序较为复杂,当其急需贷款之时也会考虑将房屋典当甚至过卖给其他商人,如1896年甘长基就曾将自己在佳邻趾巷的一处厝宅典当于亚兴民实吧望,又将另一处厝宅过卖于甘水河。[9]不过,从目前掌握的资料来看,吧城华人典当房屋的对象主要还是吧国公堂,这可能与公堂的经济实力和信誉有一定联系。为了筹集必须的款项,典当房屋者有时还会采取二当、过当、续典甚至连同其他物业一并典当的办法。所谓二当,是指同时典当给两个对象,如在1881年5月,陈光华将班芝兰埔之厝地典当给某人的同时,又申请典当给公堂。[10]过当则是变换典当对象,陈永添原已将厝宅二间当给别人,在1881年10月又申请“过当与公堂”;[11]杨福全原当房与荷兰人,1882年4月又申请“公堂为过当”。[12]续典之事,也有其例。邱癸水原本有三处房屋典当给了公堂,由于还款还息信誉较好,1908年7月合同期满后,公堂同意续典。[13]由于不愿典当房产或者房产估值有限,有些典当者会采取典当其他不动产或者房产连同其他物业一并典当的办法获得充足的典当款。如1907年8月吧城客家商人郑庆瑞、郑庆基恳请典当其厝宅及鱼塘与公堂,[14]1909年5月陈金安之妻要当其鱼塘与公堂,[15]都获得了较多典当款。

(二)吧城华人典当房屋给吧国公堂的原因

从19世纪70年代开始,吧城华人申请典当房屋给公堂的现象渐趋普遍,主要有两方面原因。首先是当时爪哇的经济危机对吧城华人所带来的影响。大约从19世纪70年代开始,爪哇的经济发展遭遇危机,咖啡种植和蔗糖种植先后遭遇病虫害,口蹄疫也袭击了爪哇的畜养业,加之糖与咖啡的国际市场价格开始下降,对华人经济造成了较大打击,不少华商尤其是华人承包商无法完成税收任务,纷纷陷入困境,破产者比比皆是。如三宝垄的华人甲必丹陈宗淮在第二次承包鸦片税收时,以极高价格才从众多竞争者中胜出,但受爪哇经济不景气影响亏了本,最后连甲必丹的位置也被迫让出。[16]19世纪后期至20世纪初吧城华人以个人名义或公司名义典当房屋的情况明显增多,显然是受到了当时爪哇经济危机的影响。如1881年3月吧城华商陈光华因女婿蔡澄渊负债入狱需要筹集资金还债而向公堂典当房屋,1907年8月吧城客家商人郑庆瑞、郑庆基恳请典当其厝宅及鱼塘给公堂,1909年5月陈金安之妻要当其鱼塘给公堂,都与爪哇经济不景气的大背景下吧城华人家族生意难以为继甚至负债严重而不得不典当房屋等不动产以获得救急资金有关。当然,不少吧城华商即使通过向公堂典当房屋获得了一定数额的救急资金,也未必就能很快摆脱经济困境,所以才会出现延长房屋赎回期甚至典当的房屋被公堂公开拍卖的情况,如1881年3月陈光华申请典当房屋给公堂,直到1892年4月才由其子陈维衡赎回所当房屋,历时超过11年;[17]而陈永添1889年9月典当房屋给公堂,不久生病亡故,他的两个弟弟生意也不佳,无力替先兄还缴典当款和利息,只得于1893年3月向公堂申请将其兄的房屋遗产公开拍卖以偿还相关欠款。[18]

其次是与荷印殖民者竭泽而渔的殖民剥削政策有密切关系。荷印殖民政府大致从17世纪后期就开始在吧城实行华侨包税制度,19世纪初期由于英国殖民者的短暂统治,吧城华侨包税制一度停止,但华侨包税制度稍后又被吧城荷印殖民者恢复。虽然由于种种原因荷印殖民政府不得不倚重华人负责税收,但对华人承包商的经营活动却多方限制,先后颁布居住区条例、通行证制度、警察条例等严苛的规章制度,严重影响了华人的包税经营。以吧城侨领陈永元为例,他在1827年任雷珍兰,1829年升任甲必丹,1837年升任玛腰,至1865年以玛腰衔解职,“先后任事凡三十八年”。[19]与吧城其他所有侨领一样,陈永元在出任甲必丹和玛腰期间,凭借其特殊的社会地位承揽吧城、万丹、茂物和加拦横等地人头税、酒及烟草销售及鸦片税收。[20]然而,陈永元的包税事业经营似乎一直都不顺利,他不仅没有累积巨额财富,反而长期处于亏损状态,甚至还欠下殖民政府巨额租赁税。[16]1872年12月吧国公堂档案显示,“原任玛腰陈永元之明婚妻,名罗二不老娘,年52岁,住砖仔桥,自己并无生活,依食于其弟罗二生。”[21]原任玛腰陈永元之寡妻尚且贫苦如此,其他吧城华人生活之困难,自然可想而知。吧城华人典当房屋给公堂主要是想取得贷款以暂时缓解经济压力,但是吧城华人通过典当房屋来取得贷款相应需要支付不少利息,若非情不得已,自然不会走这条路子。可以说,正是荷兰殖民者长期实施的竭泽而渔的殖民剥削政策与爪哇的经济危机相叠加,才致使19世纪70年代以后吧城华人经济活动每况愈下,以至于普遍出现家庭生活困难或者负债较重的情况,才不得不向吧国公堂典当自己原有的物业以维持生计。

总的来说,尽管从18世纪末以来吧城唐人典厝估店当物事件屡见不鲜,但实际上大致在19世纪后期至20世纪初这段时间内,吧城华人典当房屋的情况才明显增多;虽然吧城华人典当房屋的对象有一些是同城的商人,但主要还是经济实力更胜一筹的吧国公堂;至于这一时期吧城华人申请典当房屋给公堂的现象之所以相当普遍,则与当时爪哇的经济发展遭遇危机及荷兰殖民者长期实施的竭泽而渔的殖民剥削政策对吧城华人的经济生活所造成的双重压力有关。

二、吧城华人典当房屋给公堂的基本程序

从现有资料看,19世纪末至20世纪初巴达维亚的房屋典当经营已相当规范,华人典当房屋给公堂有比较复杂的程序,大致包括典当人向公堂提出申请、公堂会议初审、公堂委员调查、公堂会议再审、公堂会议三审、公堂报请大淡(荷属东印度的省州级最高行政长官)批准并与典当人签订合同等基本流程。

(一)典当人向公堂提出申请

典当人向公堂提出申请是典当房屋的第一道程序。据《公案簿》记载:“据陈永禄1881年3月9日入禀,求当甘光毛口六(口字是偏旁)甲厝一间,地租单第9101号,的3000盾,要当公堂2500盾或3000盾。厝用保家,但厝今尚存子凤玛腰之名,未换名字。徐炳章恳当其大使庙厝于公堂6000盾,援陈长波甲及娘仔陈江水甲为保认,愿贴利息每年六八仙。”[22]可见,典当房屋申请要写明申请人的房屋地址、间数、房产证明文件编号(如房屋租赁单号)、房屋估价、要求当款数额、两位担保人姓名、贴息承诺等内容。

(二)公堂会议初审

典当房屋申请递交到公堂后,一般会在最近一期的公堂会议上初审,给出初步意见。如在1881年3月11日的公堂会议上共讨论了九项议题,其中第六项即为陈永禄、徐炳章两人的典当房屋申请事,公堂经过初审给出的意见是:“据二人欲当其厝于公堂,可委张朝福甲及吴经纶甲先查其厝地,俟其回复,然后再作会议。”[23]

(三)公堂委员调查

公堂会议初审,一般只是简单过一下房屋典当申请材料,不会立即决定是否同意房屋典当申请,而是会委派公堂人员先行调查一下房屋典当申请所涉及的重要信息的可靠性。从1881年3月11日的公堂初审陈永禄、徐炳章两人典当房屋申请的会议纪录来看,公堂当日会议决定委派张朝福甲及吴经纶甲两人调查相关信息。至于张朝福及吴经纶的身份,据当日会议档案前面的参会人员记录和后面的马来文草书签名,可以得出进一步的判断。当日会议应到玛腰、甲必丹、雷珍兰、朱葛礁等各类要员共13人,实到11人。[24]张朝福、吴经纶两人在参会人员记录里分别被记作“雷珍兰张朝福官”、“雷珍兰吴经纶舍”,又分别被记录为“张朝福甲”、“吴经纶甲”。①“甲”或“甲大”,是对唐人(华人)首领的简称。又,闽俗呼公子、公孙曰舍,呼有体面者曰官(讹作观),所以公堂理事人员的名字中多有“舍”、“官”、“老”、“观”等称呼,参见[荷]包乐史、[中]吴凤斌:《18世纪末吧达维亚唐人社会》,第16页。调查房屋的工作量较大,所以公堂要同时指派两名雷珍兰参与其事,以便相互协作。有时公堂还会指派甲必丹、雷珍兰各一人到实地调查,如1908年11月,倩口缎班保低申要当陈长福在干冬墟屋一间,公堂“即委甲必丹许金安同雷珍兰黄文辉往查详报”。[25]

(四)公堂会议再审

公堂委员初查之后,一般会在最近一次公堂会议上再次审议房屋典当申请事宜。如果需要调查的相关事项不复杂且委员已经调查清楚,公堂会议就会做出相应的通过决议。但是如果公堂委员初查之后,认为房屋典当申请不符合条件者,公堂会议再审时会直接驳回申请。如1883年4月,蔡梧速恳将其房屋四间典借公堂5000盾,并且提供了“合契约四张,的价共银6840盾”,但公堂公议认为,“已勘蔡梧速所禀,欲将房屋四间典借银5000盾,而契字内的价之数尚不敷三分之二,故本堂不得从其所恳”。[26]另外,也有不少档案记载显示,如果委员初查之后,有些事项没有搞清楚,则公堂会议再审时通常还会派委员再次外出调查,如在1908年12月,陈金泉要当其在五脚桥和厨沃两地的房屋,“其诸屋经甲必丹许金安同雷珍兰黄文辉查视,尚属力壮”,由于委员没有调查房屋产权情况,所以在1908年12月公堂会议上决定“即举许金安甲大为光媚丝,向量地关都查勘”。[27]公堂不仅要指派两名要员实地调查房屋质量,而且还要派人到土地管理部门查验房屋产权登记情况,工作态度相当严谨。

(五)公堂会议三审

情况较为复杂的典当房屋案子经过委员两次调查后,一般也可以搞清楚了,所以公堂会议三审时就会同意典当申请。如陈光华典当房屋申请存在二当问题,陈文炳甲大与沈景坤甲了解相关情况后,在1881年5月公堂会议上建议“已查小商干刀凡过头当者,则仍作头当额”,公堂会议认为“与二当无碍”,[28]就通过了申请。

(六)公堂报请大淡批准并与典当人签订合同

房屋典当申请在公堂再审或三审通过后,还要报请大淡批准并签订合同。这实际上也要经过两道程序:首先,公堂要并报请大淡批准并由公堂委员制作典当房屋合同书;其次,在接到大淡的批准通知书后,公堂会通知典当房屋申请人前来公堂签订典当房屋合同书并领取典当款项。如1881年5月20日,在公堂再审通过杨宗伯(璧)的典当大港墘厝的申请以后,即于次日“将情申详大淡案夺,委吴经纶甲仝二朱任理做当字”,[29]而在接到大淡5月27日第3384号批准通知书后,公堂随即在6月3日会议上议定“立交杨宗璧银4000盾,即登柜数”。[30]

值得注意的是,大淡对于房屋典当事宜有最终裁决权,如果认为公堂所议典当事不合适,就会行使其否决权。此事在目前所出版的《公案簿》中虽没有明确案例,但从1881年徐炳章典当房屋案中可以推测出来。1881年3月9日陈永禄、徐炳章两人都向公堂提出了典当房屋的申请,同年3月11日公堂初审后委员调查,4月8日公堂再审之后同意了两人的典当申请,但在5月13日公堂会议上,只提到大淡在1881年4月27日第2706号文中批准了陈永禄典当事,并未言及徐炳章,[31]可知徐炳章的当房申请应当是被大淡否决了。

与一般的典当行相比,19世纪末至20世纪初吧国公堂的房屋典当经营显然更具特色,当时巴达维亚华人典当房屋给公堂的程序要明显复杂许多,需要由公堂对房屋的价值进行认真评估之后才决定是否同意典房者的贷款申请,这显然与具体的典当物为价值较高的不动产而且相应的申请贷款数额较大有关。即使与一般的乡村土地典卖行为相比,当时巴达维亚华人典当房屋给公堂同样需要中间人担保并签订契约或合同,但具体程序还是显得繁琐一些,即公堂不仅要指派委员实地调查并在公堂会议上反复商议,而且典当房屋的合同还需要经过荷属东印度的省州级最高行政长官批准后才可执行,这说明作为荷属东印度政府管辖下的专门处理吧城华人事务的机构,吧国公堂虽然发挥着一定管理职能并且自身也可以从事相关经营活动,但在行政管理层面却没有最终的决定权。

三、吧国公堂经营房屋典当的风险控制

经营房屋典当业务与经营房产买卖一样,同样存在诸多风险。从《公案簿》所见资料来看,吧国公堂经营房屋典当业务时,对于风险控制也相当重视,其主要办法是要求保家担保、驳回不当申请、调低典当款额、约定还款方式、增加特别条款、拍卖房产以抵当款等。

(一)要求保家担保

保家,又作保驾,闽南话,即担保人、保证人,保家担保谓之保认。《公案簿》中又常见外来语词“安呾”,为马来语antar、hantar之译音,亦是担保之义,[32]安呾人即担保人。

公堂规例有涉及典当事务的条例,其中规定“凡有典当于公堂者极少,亦须用二保人”,并且“公堂想有紧要者,可以索保人也。”[33]房屋典当属于典当事务之一种,故而按照公堂规定,凡申请向公堂典当房屋者,其申请书中均要写明保家情况。对于保家的资质,公堂也相当看重,一般都会要求“其为保者要殷实”,[34]并且往往会要求申请人写明保家的资产情况,如1908年1月蒋玉声向公堂申请“要典肆仟盾”时,相关合约中就写明“保家陆仟盾”。[35]由于有经济实力较为雄厚的两位保家同时担保一个典当项目,公堂在向外贷款时就无后顾之忧。

(二)驳回不当申请

如前文所述,公堂委员初查之后,认为房屋典当申请不符合条件,在第二次公堂会议上就会驳回相关申请,这其实也是公堂控制风险的一种办法。从《公案簿》所见资料来看,除了典当申请人要求典当款额不合理会被公堂直接驳回申请以外,其他可能给公堂带来经济风险的典当申请也会被公堂驳回。如1908年1月“成安公司求当其厝宅八仙单第4857号,要典贰万盾”,“列宪查勘其厝税银难收,不准所恳”。[36]又如陈长福(又作长福陈)在1908年1月就曾向公堂提出过典当其干冬墟房屋的申请,公堂初审意见是:“干冬墟路远,我公堂胡勃实无一人住其处者,殊难查勘确实。遂不允准,乃行文知照陈长福舍,且将其厝之八仙单各字,计四纸寄回。”[37]在同年11月,他又与李光都、李亚良、陈东光等人同时曾向公堂提出房屋典当申请,但在12月的公堂会议上,不仅以同样理由再次驳回了陈长福的申请,而且同时认定“又李光都要当诸屋,无此价值。又李亚良要当诸屋,经多败坏。又陈东光要当之屋,亦无此价值。以上诸屋,皆辞不准当。”[38]由以上情况可知,如果房屋位置太远难以调查清楚,或者经过委员调查,如果存在要求当款过高、房租难收、房屋败坏、虚报房屋价值等诸种情况,其典当房屋的申请都不会得到公堂同意。

(三)调低典当款额

典当房屋申请人一般会在申请中写明自己的房屋估价与请求典当款额,如果公堂依据委员的调查结论认为申请人请求的典当款额比较合理时,会直接同意申请人的请求。不过,吧城华人在向公堂提交房屋申请时所附的房屋价格凭单往往会因房价回落而严重失实,申请人据之提出的典当款额可能会显得太高。公堂为了控制房价回落所带来的风险,虽然有时会直接驳回申请,但通常会根据委员实地调查的当前房屋市场估值而相应调低典当款额。如1881年3月陈永禄要当公堂2500盾或3000盾,徐炳(秉)章要当公堂6000盾,但在4月的公堂会议上,张朝福、吴经纶两委员向公堂汇报:“已查陈永禄之厝,只堪当2000盾。又徐秉章之厝约其价7000盾之左,可堪当5000盾而已。”公堂会议据之作出相应决议:“从公眉司所禀之当价,立可通知陈永禄及徐秉章知情。”[39]

(四)约定还款方式

约定还款方式是现代购房贷款合同的必须选项,从《公案簿》所见19世纪末至20世纪初吧城公堂房屋典当经营情况,往往在房屋典当合同中也会约定还款方式,约定的还款方式主要是逐年还款或逐月还款两种。

约定逐年还款较为常见,如1907年8月,吧城客家商人郑庆瑞、郑庆基恳请典当其厝宅及鱼塘与公堂,约定“限银贰万盾”,“每年摊还伍佰盾”,[40]需40年才可还清。如果典当合同期限较长,则逐年还款有时还可分成两期执行,通常前期还款数额稍多,后期则稍少。如1908年12月陈金泉要当其在五脚桥和厨沃两地的五间房屋,公堂会议上决定委派许金安向量地关都查勘有无产权纠纷,并提议查勘之后,“若无纠葛,准当伍仟盾,利息全年柒八仙,而每年平还母银伍百盾,三年后每年平还母银贰佰伍拾盾”。[41]所谓“三年后”,从曾亚增之妻典当房屋案的情况来推测,是指从第三个年头开始。如果按照这个约定,则陈金泉的典当款需要18年才可还清。

约定逐月还款也有其例。如1908年6月中华会馆“求典壹万捌仟盾,利息逐年四八仙,约母银摊还,每月伍拾盾”,[42]属于逐月还款,大致需要360个月即10年就可还清。逐月还款同样也可分成前后两期。如1909年5月曾亚增之妻求当“陆仟盾”,公堂会议“准定须有保人为妥,一、二两年每月摊还柒拾伍盾。到三年以外,则每月摊还五十盾”。[43]经过计算可知,曾亚增之妻大致需要108个月即9年才可还清所借款额。

(五)增加特别条款

为了防止特殊情况的发生,公堂有时还会在典当房屋合同中增加补充条款。如1908年1月,蒋玉声向公堂申请“要典肆仟盾”,得到公堂同意,但“彼此合约,如公堂要有是项,或伊要还,须三个月前预先报知”。[44]又如1908年8月,余春水(又名亚庆)求当其八厨沃干屋七间,恳当8000盾,公堂只准当7000盾,同时还在合同书中特别约定“倘此屋日后价降,当屋人须担当其损失”。[45]

(六)拍卖房产以抵当款

如果典当人逾期无法还清典当款额,公堂则会采用拍卖房产的形式来收回典当人所欠典当款额。据1893年3月公堂档案记载:“具禀人陈永福、陈永寿住中港仔,为先兄陈永添于和1889年3月25日弃世,前所置之厝契券,系是和1889年9月23日第838号、839号,价银2400盾、4000盾,共典银贰仟伍百盾。吁请公堂准我两人将此厝发叫黎垄,以还此款。如发黎不足2500盾之额,两人情愿补足偿还,无致亏欠,并立梁礁约字为凭。”[46]所谓“黎垄”,葡萄牙语Leilão,马来语Leleng,意为拍卖。[47]陈永添的两间房屋原估价6400盾,只当2500盾,而他的两个弟弟竟然考虑“如发黎不足2500盾之额,两人情愿补足偿还”,可见当时房价下跌之严重。公堂为审慎起见,又专门委派甲必丹郑春锡、雷珍兰邱春昌“查勘陈永福、陈永寿其家业可堪为保认否?抑或领其硂器首饰以为押保,大约可抵陈永添所当之厝价,该银2500盾之额”,并强调“务必斟酌妥善,无致公堂亏本”。[48]

通过上述论述可知,吧国公堂在经营房屋典当业务时的风险控制具有几个特点:一是规范担保制度,即不仅在公堂规例中明确规定凡典当于公堂者必须有两个保家即担保人,而且还特别强调只有资产殷实者才具有保家的资格,并且通常还会要求典当房屋的申请人写明保家即担保人的资产情况。二是重视对典当房屋的实地考察评估工作。不同于普通的衣物可以在典当店内当场验视,公堂对于吧城华人典当的房屋通常必须实地考察才能做出比较合理的评估。为了保证评估的合理性,公堂通常委派两名委员对典当房屋的位置、质量等情况进行全面评估,进而驳回不当申请或调低典当款额以控制风险。三是通过其他方式来控制风险,如约定还款方式、在典当房屋合同中增加补充条款及采用拍卖房产的形式来收回典当人所欠典当款额等。可以说,吧国公堂在经营房屋典当业务时,正是通过完善风险机制,采用多种风险控制手段,基本上控制了潜在风险,为这种经营活动的正常运营提供了有力保障。

四、吧国公堂经营房屋典当的相关收益

(一)吧国公堂经营房屋典当的利息收益

对于公堂而言,同意吧城出现生活困难的华人典当房屋与公堂,不仅对当地华人社会的稳定有一定帮助,同时公堂本身也从中获得了不菲的收益。通过经营房屋典当,公堂至少从两个方面可以得到收益:一是利息收入,二是可用典当房屋出租获利。其中利息收入是公堂从事房屋典当经营所得收益的主要方面。

1877年至1880年这四年的公堂案簿佚失,但据1881年1月19日吴经纶所呈1880年公堂出入柜项全年结册,王涼海曾在1880年8月典当房屋与公堂,在当年年底即12月31日,“王涼海对当厝还和1880年8月9日起,12月终止,计4个月22日,来利息银378.665盾。”[49]从这条档案史料可知,在1880年全年只有一个人典当房屋与公堂,其典当款额不清楚,但每年利息通常是在当年的年底一次性交清,并且具体利息数额是从合同生效日起按实际天数计算的。

按照公堂规定,起初是要求当房者每年贴息六八仙,即每年按典当款额的6%支付利息,大致从1908年年初开始,公堂又上调了不动产典当贴息标准,如1908年1月陈玉声向公堂申请典当房屋,“利息每年7.5仙”;[50]但对于资质较好的大户,也会酌情下调贴息利率,如1908年8月中华会馆当厝宅与公堂,“求当壹万捌仟盾,利息逐年四八仙”并得到“公堂恩准”。[51]可能是利息整体调高以后,影响了公堂的房屋典当生意,所以至迟在1912年下半年,公堂又将每年贴息利息调回到六八仙。[52]

由于典当人得到的典当款额少则几千盾,多则上万盾甚至数万盾,所以公堂的相关利息收入也是比较可观的。如1907年8月13日,吧城客家商人郑庆瑞、郑庆基恳请典当其厝宅及鱼塘与公堂,公堂议定“限银贰万盾正,每年利息六八仙”,[53]则郑庆瑞、郑庆基每年要贴利息1200盾;1909年5月8日,陈金安之妻要当其鱼塘与公堂,“列宪准当壹万伍仟盾,利息每年柒八仙半”,[54]则陈金安之妻每年要贴利息1125盾。

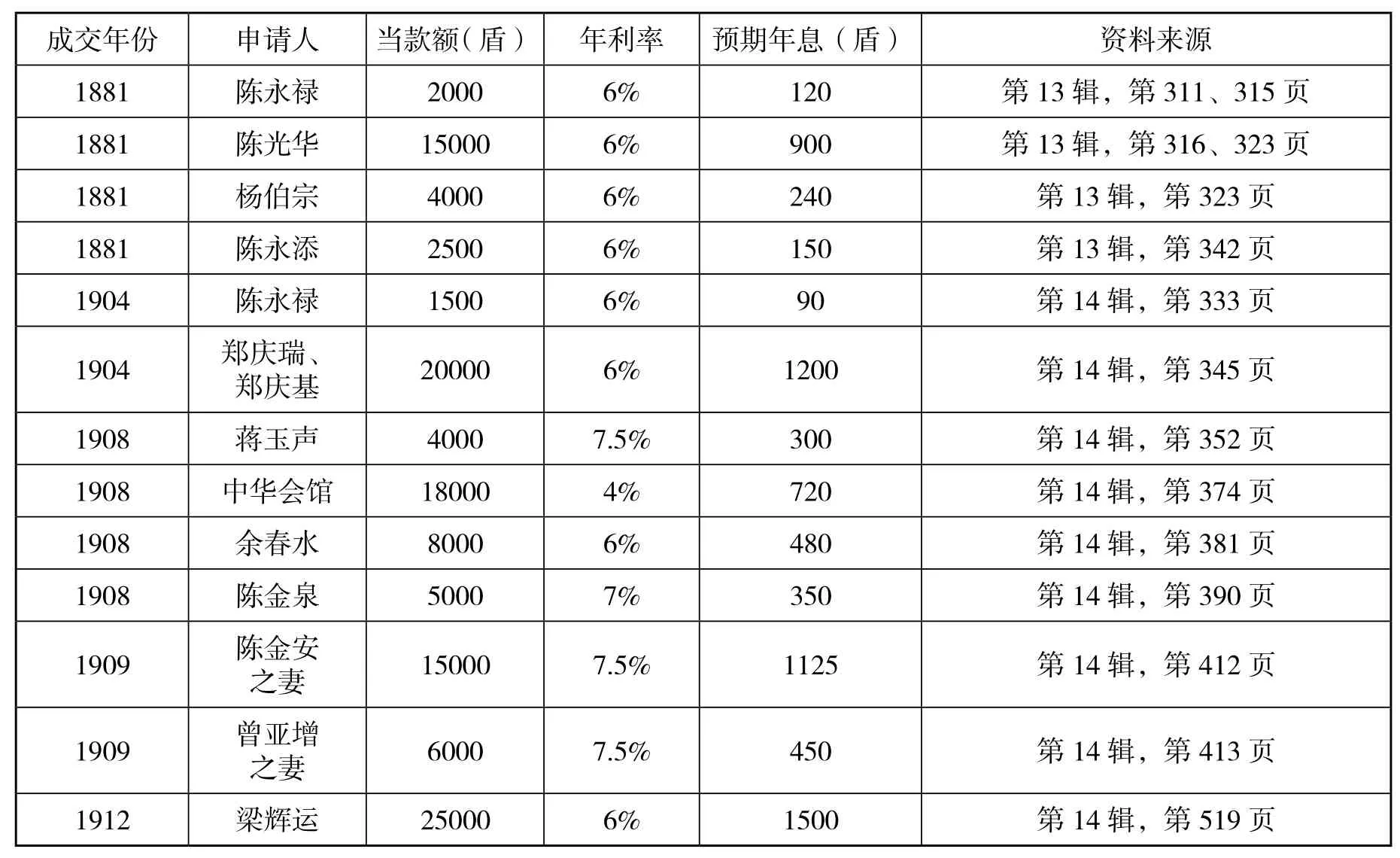

表1统计了《公案簿》第13、14辑中有典当款额、年利率两方面明确记录的不动产(主要是房屋)典当案件的相关数据,并据之推测了预期年息情况。从表中可知,不动产典当从1881年才开始增多,从1881年至1912年共32年间,有明确成交数据的不动产典当案件共有13起,其中1881年、1908年较多,均有4起;1904年、1909年次之,均有2起;1912年较少,只有1起。如以典当款额来看,则1908年最多,达到35000盾;1881年、1904年、1909年、1912年诸年份稍少,大致在21500盾至25000盾之间。如以预期年息而论,则1904年最多,达到2100盾;1881年、1908年、1909年、1912年诸年份稍少,大致在1410盾至1850盾之间。

表1 《公案簿》第13、14辑所见部分不动产典当案件的典当款额、年利率和预期年息情况

由于吧城华人典当房屋等不动产给公堂以后,通常数年甚至十数年后才会赎回,因而各起典当案件给公堂所带来的累积利息收入就相当可观。如据1880年公堂出入柜项全年结册,全年收入主要有两大类,一类是兑风水(墓地经营)条目,“计30条,共收来银2642.2盾”;另一类是收地税利息条目,“计19条,共收银11153.665盾”,其中房屋典当收入只有1条,即王涼海所还1880年8月9日至12月底共计4个月22日的当房款利息银378.665盾。[55]但1881年成交的4起房屋典当案,为公堂带来的新增年预期利息收入为1410盾,考虑到这4起房屋典当案的成交时间都是在年中,所以当年年底公堂所收的相关利息必然要小于1410盾这个数目,但次年即1882年底必定会实收1410盾。据1883年2月公堂值月属员陈文贵提交的1882年公堂柜项全年结册,全年兑风水条目5条,“共收银10273.2盾”;全年收地税并利息“共收银131437.5盾”,其中收地税7条“共收来银10797.5盾”,又对收利息10条“共收来银2346.25盾”。[56]这4起房屋典当所收利息金额已占到公堂1982年全年所有利息收入的60%以上,所占比例还是相当大的。考虑到累积效应,后来公堂所得房屋典当利息金额及其占所有利息收入的比例,可能还会更大一些。

(二)吧国公堂出租典当房屋所获租金收益

值得注意的是,公堂还可以通过出租典当房屋来获得收益。1908年1月,成安公司求当其厝宅八仙单第4857号,要典贰万盾,“列宪查勘其厝税银难收,不准所恳”,[57]其中便透漏出这方面的资讯。1908年12月,陈金泉要当其在五脚桥和厨沃两地的房屋,其诸屋经甲必丹许金安同雷珍兰黄文辉查视以后,认为“尚属力壮”,[58]显然从是否可以用来出租经营方面考虑的。大致从1908年下半年开始,吧国公堂开始加强房屋出租的经营与管理。1908年8月,“议定观音亭庙所有厝宅给税者,如中港仔一间、角必登巷六间,还有旷地附税者。定自今为始,公堂自要料理,禁止观音亭僧家不得再收其税,惟可向公堂每月取辛金银柒拾伍盾,以作庙中薪水之用。是日,委雷珍兰黄文辉官、二朱邱绍官往该处查点厝税。”[59]可见,公堂收回了观音亭房屋的出租权,安排了专人负责收取租金。次年4月,“新德发号李成贵并李成泮入禀,恳求减少其栈房税,即观音亭庙之屋。公堂列宪不准。”[60]这条档案史料表明,不论是用于居住还是商铺,公堂对于租金都是相当计较的。对于难以收取租金或租金较少的房屋,公堂则会考虑拍卖房屋以便回收资金。如1912年8月,公堂新巴杀大伯公之房屋租税每月只有80盾,所以公堂决定“从叫黎垄”即拍卖于众。[61]

由于陆续有一些华人将自己的房屋典当给公堂,这样公堂实际掌握的、可用于出租的房屋就有相当数量,出租房的管理与收取租金就成了比较麻烦的差事。1912年7月,公堂“擢用僧一雄作观音亭庙东家僧”,[62]又允许观音亭僧人代收观音亭房租,“因料理人不尽心”,蟳巷并小南门诸处的房屋“厝税极多不还,甚亦有任意来往或迁移”,致使“公堂所得者惟一小数耳”,而“最难收者李如贤耳,伊所税厝近观音亭,其厝税已几月不肯还”,所以公堂大玛腰在1912年8月又决定仿照赌税承包方式,由默氏林金水承包公堂的房屋出租,承包金每月200盾。[63]不过李如贤的租税确实不好收取,截止到1912年8月20日,他已欠房租220多盾,林金水也奈何他不得,所以当日公堂会议又决定由林金水将李如贤“控于讼厅(Sita)”。[64]为此,公堂又议定采取公开竞标方式,“所有公堂厝税都要给人承贌之事”,“众人要承贌者,可以入字于公堂,书明其要该税银每月几多也”,并将这个消息登载于《新报》及其他商报布告之中。参与竞标者共三人,其中林金水承包金每月205盾,李君郞每月210盾,杨福来每月220盾。当年9月,公堂会议讨论决定“断此租税给与林金水承贌,限定以三年为期”,并且拟定了五项具体条款。[65]也就是说,大致从1912年9月开始,公堂的房屋出租收益为每月205盾,每年收益为2460盾。这个年租金数目,已明显多于当年公堂典当房屋所得的利息收入。由于典当房屋总数有限,公堂出租房屋的收益主要来源于公堂自有房屋,典当房屋的出租收益较少,估计每年只有数百盾左右,只是公堂典当房屋经营的附带收益而已。

就中国典当业而言,其起源至少在西周时期就已萌芽,经历了唐、宋、元、明各朝的发展,及至清代,由于统治者的极力倡导和扶持,尤其是大批官员因受利润驱使,纷纷加入到典当业的经营之中,从而使得清代典当业达到极盛局面。[66]清政府沿袭明律,规定典当每月利息不得超过三分,尽管从直省疆臣监管的实际情况来看,在月息三分之下,有要求典铺减低利息至月息二分五厘或二分甚至一分五厘的情况,[67]但清政府实际上对典当业的额外剥削通常也采取听之任之的态度,这样就使典当业在清代成为一种畸形发展的高利贷行业,这种行业的经营活动虽然在一定程度上对城乡小生产者的生产与生活起着维系作用,但同时也使中国资本主义萌芽难以正常发展。[68]相形之下,海外华人的典当业却发挥了不同的作用。在19世纪后期至20世纪初的巴达维亚,公堂以房屋典当为主的不动产典当经营一般执行的是6%左右的年利率,如果换算为月利率来比较,大约只是当时中国典当月利率的六分之一至三分之一,显然是较低的利率水平,对稳定当地华人社会起到了正面作用。从某种意义上来说,这似乎更体现出吧国公堂“恤民”的初衷。当然,正如前文所述,在19世纪后期至20世纪初,吧国公堂通过积极开展房屋典当经营活动,每年所得利息收益和租金收益的总数大致有数千盾,也在一定程度上为公堂的日常管理工作提供了经费支持。通过对这一时期吧国公堂房屋典当经营活动收益情况的考察分析,或许能使我们对当时吧国公堂在巴达维亚华人社会中所充当的管理者与经营者之双重角色形成更为深刻的认知。

[注释]

[1][2][荷]包乐史、[中]吴凤斌:《18世纪末吧达维亚唐人社会》,厦门大学出版社,2002年,第17、143页。

[3][4][荷]包乐史、[中]吴凤斌校注:《公案簿》第1辑,厦门大学出版社,2002年,第37、234页。

[5][荷]包乐史等校注:《公案簿》第6辑,厦门大学出版社,2006年, 第170~176页。

[6][10][11][12][26][30][31][39][49][55][56]聂德宁等校注:《公案簿》第 13 辑,厦门大学出版社,2014年,第11、318~320、342、356、323、401~402、317~318、315、297~298、297~298、393页。

[7][8][9][13][17][18][37][38][40][48][62][64][65]吴凤斌等校注:《公案簿》第 14 辑,厦门大学版社,2016年,第352、374、261~262、377、8、152~153、356、392、344~345、155、475、494、498页。

[14][53]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第344~345页。

[15][34][54]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第412页。

[16]沈燕清:《巴达维亚甲必丹制度与华侨包税制关系探析—以玛腰陈永元为个案》,《华侨华人历研究》2008年第1期。

[19]郁树锟主编:《南洋年鉴》,南洋报社有限公司,1951年,第156~157页。

[20]Mona Lohanda,The Kapidan Cina of Batavia 1837-1942, Indonesia: Djambatan, Member of IKAPI, 2001, p.236.

[21][荷]包乐史等校注:《公案簿》第12辑,厦门大学出版社,2013年, 第524页。

[22][23]聂德宁等校注:《公案簿》第13辑,第310~311页。

[24]聂德宁等校注:《公案簿》第13辑,第308、312页。

[25][46]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第387页。

[27][41][58]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第390页。

[28][29]聂德宁等校注:《公案簿》第13辑,第320页。

[32]袁冰凌、[法]苏尔梦校注:《公案簿》第2辑,厦门大学出版社,2004年,第421页。

[33][52]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第518~519页。

[35][36]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第352页。

[42][51]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第374页。

[43][60]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第413页。

[44][50][57]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第352页。

[45][59]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第381页。

[47]侯真平等校注:《公案簿》第8辑,厦门大学出版社,2009年,第448页。

[61][63]吴凤斌等校注:《公案簿》第14辑,第489页。

[66]朱根:《清代典当业的兴盛成因探析》,《淮阴师范学院学报》1999年第3期。

[67]程泽时:《管制与恤民:清代典当业省例》,《中国政法大学学报》2014年第3期。

[68]果鸿孝:《清代典当业的发展及作用》,《贵州社会科学》1989年第2期。