面向网络信息体系的知识互联框架研究*

2018-06-13郭昱普陈洪辉

郭昱普,陈洪辉,蔡 飞

(国防科技大学,长沙 410073)

0 引言

网络信息体系是指围绕构建一体化联合作战体系,依靠全军共用信息基础设施,集成各种信息装备所形成的复杂体系[1]。各级作战人员利用该体系及时了解战场态势、交流作战信息、指挥与实施作战行动。网络体系作战的指挥控制结构发生的变化对于信息的获取、共享和利用提出了更高的要求,网络信息系统将日益强调知识交互、共享和协作,而这正需要网络化指挥信息系统中各个分系统之间的信息互联、互通和互操作逐渐转变成知识的互联、互通和互操作。通过信息共享获取知识优势,将信息优势转变为决策优势和全谱优势,实现灵活快速地指挥部队,提高作战效能将成为未来战争制胜的关键[2,6]。

1 知识互联的军事需求分析

1.1 新型指挥组织模式对知识互联的要求

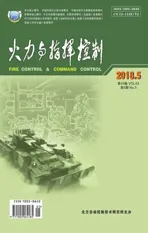

传统的平台中心战是坦克、战机、舰艇等武器平台自成体系,自行完成侦察探测,根据被分配的任务和直接领导的命令,结合自身火力系统进行打击的作战形式。传统战场指挥组织模式r如下页图1所示,平台与平台之间只能通过上级节点共享信息,相互协同的程度不高,反应比较迟钝,战场的态势信息和作战资源无法得到共享。在平台中心战的条件下,传统的指挥控制模式是一种严格层次化的结构,强调上层节点的绝对指挥权和控制权,组织结构比较僵硬化,缺乏灵活性和对新情况进行快速反应的能力。

图1 传统战场指挥组织模式

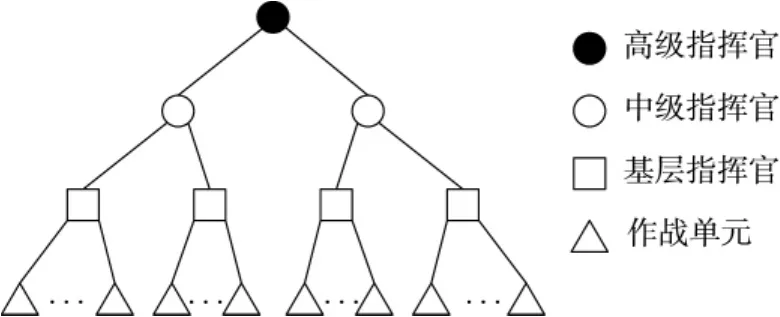

网络信息体系作战打破了以往常规作战严格逐层指挥的封闭方式,采用了更加灵活的方式,在中级指挥官之间加强了交流。每个具有单独作战能力的中间节点可以通过网络信息体系了解更多的战场信息,处于“平等”的位置相互协作共享态势信息,避免了必须通过上级调配才能够实现同级单元间的协作[3],使得整个战争系统的稳定性变得更强。这种指挥形式信息传播的速度快、中间层所获得的信息多,适合多兵种联合作战,可以增加部队快速反应和灵活作战的能力。但同时,这种指挥体制难以控制,上级对于整个指挥体系的直接控制能力变弱,这就要求中间层都有正确深刻理解整个系统当前状态和意图的能力,节点之间要可以进行联合作战。

图2 网络信息体系作战条件下的指挥组织模式

因此,网络信息体系需要一种更加高效的利用和管理信息的方式,在物理网络上传输的不再是简单的数据,而是经过处理分析后的有效信息。各单元将信息高度融合后共享给其他单元,是达到指挥控制协同一致的基础。

从网络信息体系条件下的指控组织结构来看,知识共享是网络信息体系的迫切需求,是打赢信息化战争的关键。

1.2 指挥控制自同步对知识互联的需求

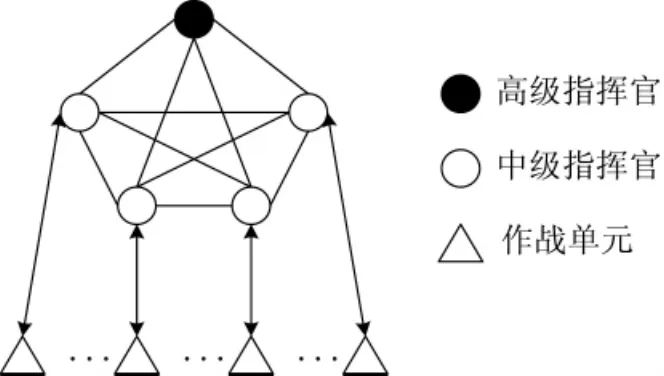

信息化战争将战场划分为物理域、信息域、认知域3个领域。信息化战争决胜的关键在于建立信息优势并将其逐步转化为战争优势。在物理域上,强调基础网络的互联互通,利用先进的信息战技术初步建立战场电磁环境和信息环境优势,确保我方可以获得更加准确、质量更高的信息。在信息域上,网络中心战具有收集和处理、保护信息的能力,利用信息技术建立起在战争中的信息优势,确保各个单位可以及时地共享对自己有用、对战局有利的信息。在认知域上,要求每个单位都具有正确认识战场态势并做出合理决策的能力,从而使全局建立起知识优势和决策优势。

图3反映了网络信息体系条件下的作战过程,并将战场环境优势、信息优势和知识优势、决策优势与战争的全谱优势相结合起来[2]。首先信息作战部队通过信息作战获得高质量的战场信息,信息优势又可以转化成对于作战和战场的认知优势,及对作战意图的一致理解和战场态势的共享认知。作战部队在物理域中执行任务时,共享感知又提高了部队同步化的能力,能够根据共享知识进行自主协作与同步,从而获得全谱优势。

图3 网络信息体系价值链

因此,网络信息体系条件下的指挥控制更加强调共享、协作和自同步3个概念的实施[4]。在指挥控制中起到关键作用的共享内容可归纳为3类:共享的战场态势、共享的决策依据、对指挥员意图的共享理解;协作是指不同的作战单位为了系统整体的意图和目的,通过积极地利用共享的战斗信息和战场态势,共同完成系统目的的过程;自同步是指一支信息化部队自成一个整体,在战争中具有自我组织、自我同步的能力。

2 数据-信息-知识

2.1 知识的概念

知识是一个涉及多学科领域的概念,不同学科对知识有着不同的讨论和认识。Hermann认为计算机化的知识是结构化的、相互链接的、不断增长的信息及其间存在的复杂的相互关系,其增长来源于这些信息同人的交互,以及其他辅助技术对其所蕴含关系的分析或所蕴含规律的应用;钟义信认为知识是认识论范畴的概念,它所表述的是事物运动的状态和状态变化的规律。

从上述学者对知识概念的定义,可以归纳出知识的两个最重要的特点是:

1)目的性和应用性

知识不是无用的,也不仅仅只停留在理论阶段,知识是为了达到一定目的而被创造出来,要被应用于一定的现实活动,可以作为人们决策的依据。

2)可再使用性和创造能力

知识是经得起实践反复检验的抽象概念,不是某一次偶然实验得出的结果。人可以根据已有知识在不同的情况下做出不同的决策。知识也可以产生新的信息和新的行动。

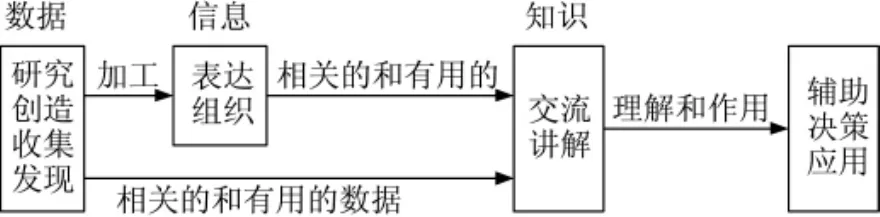

2.2 数据、信息、知识的转化关系

图4表明了知识系统中数据、信息和知识的层次关系。数据是最简单的信息表达方式;信息是具有价值的数据,是处理之后的有组织的数据;知识是高度总结后的信息,是对信息的理解和解释之后产生[5];在充分理解了知识并且可以对知识进行应用之后,产生了决策和行为。决策过程高度总结了已有的信息和知识,体现了人对事物或事物发展过程的经验认识和预测。当知识能够自由地在整个组织内流动、交换、产生、应用,知识就将一个信息型组织转化为智能型组织。具体地,军事领域的“知识”,是指对敌我双方及战场环境、战场态势的全面掌握与透彻了解。

图4 信息价值链的4个层次

3 知识互联概念架构

要想完成信息优势的转变,知识的互联互通起着至关重要的作用。本节将在知识互联体系的基础上,构建知识互联抽象模型,使知识与信息服务技术融合(知识服务),完成信息优势到决策优势的转变。

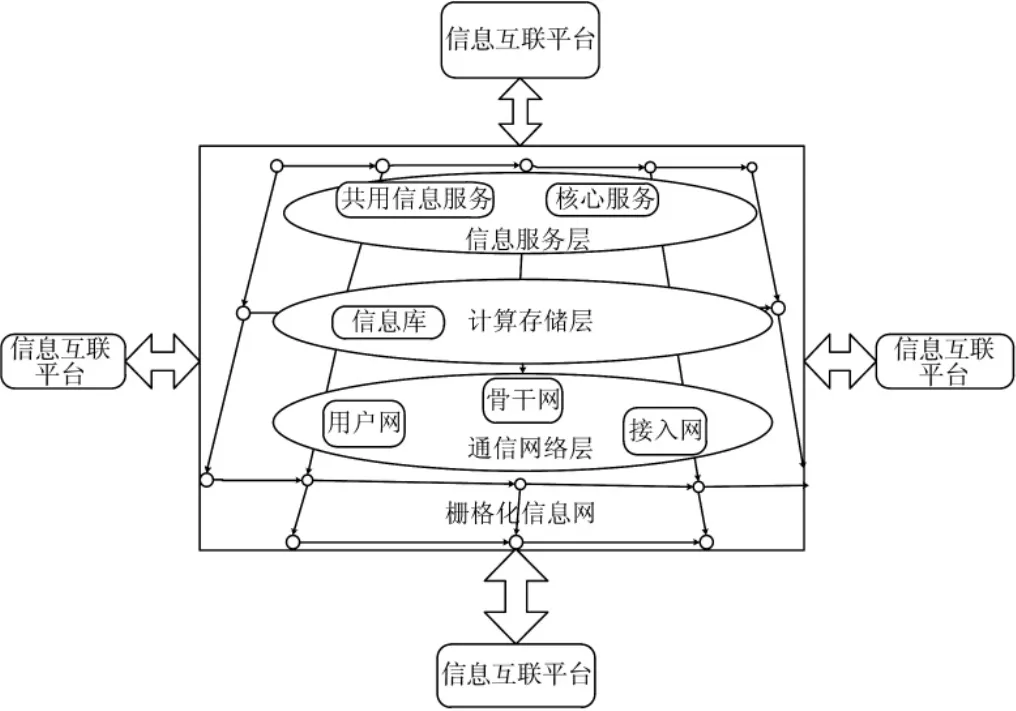

3.1 知识互联平台模型

信息互联框架结构的一大突出特点是其主网结构趋于扁平,栅格化信息网是其基本网络支撑,将战场上的侦查探测系统和基本作战节点融合成一个有机整体,实现整个组网的信息化建设,以支持面向网络信息体系的作战使命和任务部署。因此,信息互联可以抽象为栅格化信息网为基本网络通信支撑,以终端的信息互联为主要工具,以信息流为主要枢纽的抽象概念模型,如图5所示。信息互联将大数据和海量经验数据收集、整理,使其转化为能够被理解的信息,把这些信息栅格、连接,形成栅格化信息网络,通过接口层接入通信网络层,连接各用户网和骨干网。进入通信网络层的信息通过栅格化信息网的传输,进入计算存储层,对数据进行分析、整理和运算,对信息进行封装、存储和入库,信息服务层通过栅格化信息网提取信息库内的信息,并进行服务功能,包括核心服务(即专项服务)和共用信息服务。

图5 信息互联抽象模型

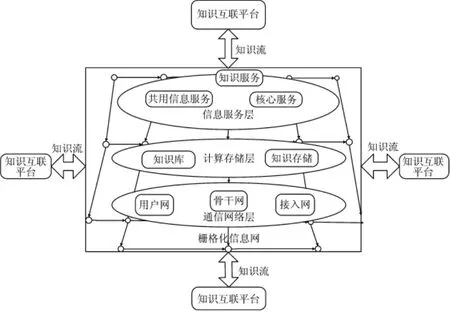

知识互联架构是建立在信息互联架构上面向认知、决策和行动的体系。在信息互联的抽象概念模型基础上,知识互联可抽象为以栅格化信息网为基本网络通信支撑,以末端的知识互联为主要工具,以知识流为枢纽的模型,如图6所示。在信息互联的基础上,知识互联的计算存储层通过对信息进行封装和存储后,提炼其中的抽象产物—知识,并对其进行计算、存储,形成知识库。与信息互联不同的是,在信息服务层,知识互联还能通过知识流对知识库进行提取、使用,并进行知识服务。

图6 知识互联平台抽象模型

在上述知识互联抽象概念模型中,知识首先来源于栅格化信息网,对获取的海量数据和信息进行栅格,利用统一规范的格式,进行封装与存储,用户的需求如果不高,可以直接在通信网络层中接入用户网,获取信息库中的一般普通的信息,而用户如果想获得高级知识,即抽象的、结构化的信息,则需使信息在计算存储层进行运算,利用知识建模技术,形成可利用的知识,并存入知识库,可供用户实时实地的快速准确取用。知识互联的信息服务层中服务的不再是不规则的信息,而是通过建模和计算后的有着统一规则的知识,其核心服务及将知识作用于信息化战场,实现知识的服务功能。

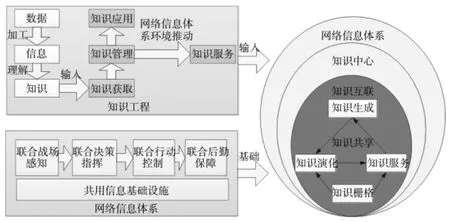

3.2 知识互联概念架构

面向网络信息体系的知识互联架构是构建在全军各兵种、各部队的共享信息和共用知识的基础设施之上,将知识互联互通的概念引入并使其成为系统的重要组成部分,其框架结构的组成从系统层次划分,主要包括以下3个部分:智能化知识应用系统、知识管理与服务单元和栅格化网络基础单元。如图7所示:

图7 知识互联组成结构

栅格化网络基础单元,是知识互联架构的基础,负责进行信息的栅格与传输、保障信息服务的基本功能、对数据和信息进行计算与存储、在网络基础单元的后台对信息实施管理与维护、网络基础单元实施安全保护等功能。

为了最大化地共享和利用知识,知识互联平台将在智能化应用系统和网络信息体系基础设施之间构建知识管理与服务平台。其主要包括:共享知识库,对产生的知识入库存库,并对知识互联的用户实施共享;知识服务软件,利用知识建模技术,通过该软件对知识进行建模,形成密集化知识概念模型,最大程度地发挥知识的作用;知识服务平台,通过知识服务技术,对知识进行处理与应用,并服务于平台的用户;知识管理中心,通过获取后台管理员权限,在信息管理和维护的基础上对知识进行管理。

智能化知识应用系统是知识互联的具体领域应用单元。主要包括:功能模块,如为保障各武器平台的发射与校正的指令传输模块、为指挥信息系统提供作战任务的决策模块和其他与作战知识密切相关的各种功能模块;其他功能,如感知战场环境、部署作战方案、实施作战行动等过程中所需的知识获取、知识传输、知识共享等功能。与此同时,智能化知识应用单元还能无缝衔接信息互联,既可以是独立的知识互联,也能够灵活地应用于原有的信息互联平台,成为信息互联内部的知识单元,在信息管理与应用的基础上提供有效的知识管理与应用功能,使得军队各级指挥官可以利用已有的知识和网络信息体系上共享的知识对战场环境和态势的进行判断,及时地做出有利于全局的反应,实现从信息优势到决策优势的转变。

3.3 基于本体的知识互联概念模型

知识互联可以理解为建立在网络信息体系之上的知识工程。数据、信息、知识、知识应用、知识管理、知识服务、知识互联、知识工程等之间的如图8所示。

图8 知识互联整体概念关系图

知识获取是指在人工智能和知识上层系统中,根据输入信息来获取非结构化的和隐性的知识过程。其输入内容为信息,输出内容为提取的知识。深度学习也是一个实现知识获取的实例方法。

知识管理是指在系统内建立一个知识系统,通过整合知识资源,使系统更加有序高效;知识服务是将知识资源重新表达为适应于各种需求的形式,使知识可以被更好地利用和共享。

图9 知识互联整体概念关系图

知识应用是指在领会知识和巩固知识的基础上,主动有效地应用知识去解决有关的问题,为具体决策提供指导。

4 知识作用过程模型

知识作用过程模型反映了知识在战争组织中作用过程的普遍原理,突破了以往仅仅从静态的知识表示入手进行知识建模的研究思路,体现了知识在动态方面的流动性和演化性[4]。David Alberts认为“知识包括利用获得的信息、通过建议的模式得出的结论[2]。知识既存在于认知域中,也存在于信息域中,知识在认知域内是不断积累的,知识存储于信息域中,并且能够在信息域中获得广泛应用”。

据此,认为知识对系统的作用模型,是一类不断动态变化的模型体系,存储于知识库系统,形成于人-机协作过程,作用于指挥控制全过程,一般包括知识化的态势感知模型、知识分类与管理模型、知识推理与学习模型、智能决策模型和知识服务模型等,如图9所示。该过程模型在OODA环中增加了“军事知识共享”与“作战意图趋同”两个环节,以体现知识对指挥控制认知域的影响。从图9可以看出,该模型在OODA模型基础上融入“知识”元素,旨在将指挥控制的作用域尽可能多地拓展至认知域和社会域,即从关注信息获取与共享,向形成共享知识与共同意图的转变,以增强各级各类作战人员基于同一战场态势的认知趋同、一致性理解,从而为形成作战共识创造有利条件。

[1]张维明.网络信息体系[J].指挥与控制学报,2016,2(4):277-281.

[2]DAVID S A,JOHN J G,RICHARD E H,et al.Understanding information age warfare[M].CCRP Publication Series,ISBN 1-893723-04-6,2001.

[3]杨克巍.半自治作战agent模型及其应用研究[D].长沙:国防科技大学,2004.

[4]任彦.网络中心战条件下C2组织的知识服务建模方法研究[D].长沙:国防科技大学,2006.

[5]王克胜,HJELMERVIK O R,BREMDAL B.知识管理导论——原理与实践[M].杨应崧,潘向翀,译.北京:高等教育出版社,2004.

[6]DAVID P.The big issue:command and combat in the information age[M].U.S.:DoD Command and Control Research Program,CCRP Publication Series,ISBN 1-893723-10-0,2003.