教材虽“旧”,理念先行

2018-06-11

新课标提出哪些新理念?

陈新忠:2017年教育部发布了《教育部关于做好2017年普通高校招生工作的通知》,其中提到,2017年启动高考综合改革试点的北京市、天津市、山东省、海南省要积极借鉴试点经验,结合本地教育改革发展实际,研究制订高考综合改革方案,经教育部备案后向社会公布。今天参与讨论的几位嘉宾是来自京、津、鲁、琼四省市的教研员和一线教师,希望我们的讨论能给大家更多的启发。因为讨论的主题是“教材虽‘旧,理念先行”,所以我们先简单重温一下《普通高中英语课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)中提到的新理念。我们首先请卓俊斌老师谈谈对新课标理念的理解。

卓俊斌:从强调综合语言运用能力到提出英语学科核心素养,新课标对英语课程目标作了实质性的调整,从原来的学科本位转向育人本位。尽管新旧课标有许多的不同,在课程目标、课程内容以及所倡导的课程实施途径方面也大不相同,但这一切变化的初衷从根本上讲都是为了解决语言学习和语言运用之间不匹配的矛盾。

过去,我们的教学目标关注的是构建语言知识体系,教学内容主要是讲授知识点。后来我们开始关注话题与功能,注重语言的实践性和应用性,教学内容聚焦技能、知识、策略、情感、文化的综合,强调培养综合语言运用能力。如今,我们的课程目标指向培养英语学科核心素养,课程内容包括主题语境、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略,强调英语学习必须整合课程内容的六要素。

同时,教学方法也发生了转变,从过去提倡的翻译法、交际法和任务型教学法转为提倡英语学习活动观。转变课程目标、课程内容和课程实施途径的根本目的不仅是为了有效地培养学生的综合语言运用能力,还要使学生在学习和使用语言的过程中实现全面发展。

李留建:是的。基础英语教育从“双基”(基础知识和基本技能)到“三维目标”(知识与技能,过程与方法,情感、态度与价值观),到现在提出了“核心素养”,可以看出,以前的语言学习目标更倾向于交际,而发展学生的核心素养是当前的重中之重。

陈新忠:中国学生发展核心素养提出要培养全面发展的人,在学科的层面我们提出了英语学科核心素养。

李留建:教师要培养学生的英语学科核心素养,就需要在课堂上精心设计,将素养培养融入课堂教学中。也就是说,核心素养是可学习的、可培养的。

卓俊斌:其实,之前作为总课程目标的综合语言运用能力并不是孤立存在的,它的形成和发展是建立在语言技能、语言知识、情感态度、学习策略和文化意识等素养整合发展的基础上的,只是对语言能力的界定及与其他各种素养之间的逻辑关系的描述还不够清晰。

陈新忠:新课标中提出语言能力是构成英语学科核心素养的基础要素。

李留建:余文森教授(2017)曾经对“三维目标”进行过深入阐释。他认为“三维目标”的理论较之“双基”更为全面和深入,他把“三维目标”形象地比作一个球体,其中,学科基础知识和基本概念在“表层”,学科知识体系背后的思考方式与行为方式在“深层”,而学科知识体系及其思考方式和行为方式背后的情感、态度和价值观是“内核”。如今,在部分教师的课堂上存在着一个很奇怪的现象,即:有人听课,教师便基于语篇和主题,带领学生完成各种阅读任务;没有人听课,教师就主要关注语言知识,甚至有的教师将语篇内容置之一旁,直接分析语言知识。由此可以看出,新课标提出的基于六要素整合的英语学习活动观是非常及时的。

陈新忠:如今越来越多的老师开始关注主题意义的探究,这是好事,也是大势所趋。

卓俊斌:但是,理念的更新需要一个漫长的过程。

陈新忠:教师需要和学生一起成长。我们不能等教师具备了一定的能力再提出相关的理念。这是教师信念的问题,教师要关注自己的职业成长和学生的健康成长。我们继续来看新课标的新理念。新课标的课程内容增加了对语篇的要求。这一方面丰富了语言知识学习的范围,另一方面要求教师在教学中从语篇出发,鼓励学生探究主题意义。只有这样,学生学到的知识和技能才是“活”的,学生才能在这个过程中发展思维品质并深化对文化的认识。此外,新课标在语言知识中也提到了语用知识,这也是希望教师能关注语言在社会情境中的真实运用。

卓俊斌:教师普遍对主题语境、语篇类型这两类课程内容关注不够、了解不多,这是今后教师培训的重点内容之一。教师也需要关注语用知识和语篇知识,尤其是前者,目前一线教师对这个概念还比较陌生。

李留建:我认为,如果考试改革也关注到对语篇类型的考核,那么这将会对中学阶段的课堂教学起到很好的反拨作用。据我了解,高考英语全国卷以语篇填空題取代单项填空题以后,不少教师在复习相关知识点时会主动采用将课文挖空的方式,这其实就体现了考试对教学的反拨作用。

卓俊斌:的确,核心素养的落地肯定离不开评价标准的推动。

陈新忠:其实完全没必要等高考改革后我们再改。既然我们已经认识到语篇知识对理解和表达意义的作用,那么我们就要主动去做。

卓俊斌:我们确实不应被高考“绑架”。但是,如果缺乏评价手段的引导,恐怕这种改变很难持续。

李留建:我同意卓老师的观点。现在的中学教学也有很多无奈之处,课程改革在很多时候要受限于考试改革的节奏。

陈新忠:的确,现在很多教师都在研究高考。其实高考早就开始考查核心素养了,高考对思维、语篇和语用的考查,早就体现在试题里了。

卓俊斌:现有的学习内容和学习方式也需要改变。在学习内容方面,我们要改变脱离语境的知识学习,将知识学习与技能发展融入主题、语境、语篇和语用之中。在学习方式上,课程应走向整合、关联和发展,实现学生对语言的深度学习(王蔷,2015)。

什么是教材?如何用教材?

陈新忠:接下来我们要讨论的是关于教学材料和课本的话题。由于历史和传统的原因,教材在教师和学生的心目中具有很高的地位。对教学行政管理部门和许多一线教师来说,教材的内容甚至成了课堂教学的唯一目的和目标(束定芳、张逸岗,2004)。教材在某种程度上捆绑了教师的教学,我们下面就来探讨一下“什么是教材”和“如何用教材”的问题。我认同“凡是有利于学生增长知识或发展技能的材料都可称之为教材(束定芳、张逸岗,2004)”的观点,“教材”既包括课本、文学读物、报刊读物,也包括互联网上的阅读材料和影视素材等。现在很多老师认为,“三新一‘旧”(即“新高考改革、新课程方案、新课程标准、‘旧教材”)中的“旧”不改,教学就没办法改。邵老师对此有什么看法?

邵紫:教材是系统编写的材料,是供教师教学使用的资料,是课堂教学互动时必不可少的工具。学生能通过教材学习系统的知识,能够借助教材培养情感。但是,编写一本教材需要花费很长的时间和很多的精力,而且编写一本英语教材还存在另一个问题,那就是随着时间的推移,语言也在不断地发展和更新,当教材出版后,有些内容可能已经落后于时代,无法符合与时俱进的要求。与此同时,一本教材难以满足所有学生的学习需求,因为有些学生可能会认为其内容偏难,而有些学生恰恰相反。这就需要教师在教学的过程中根据学生的实际水平和拓展要求,添加教材以外的教学材料,以满足不同学生的需求。如果教师在课堂上只给学生讲授课本上的内容,长此以往,教师失去了教学乐趣,学生也会认为学习英语比较枯燥。

卓俊斌:是的。教材难免会略显滞后,这就需要使用教材的人进行补充。教材相当重要,但用教材的人更重要。

邵紫:是的,教师在教学中应该不断增加一些符合学生需求的课外材料,这样既能提高学生的学习兴趣,也能提高教师的专业水平。我认为,学习材料的选择要根据教学和学生的需求来定。例如,我们学校的学生在听、说、读、写各方面的能力上均有一定的学习需求,所以我们选择了TED演讲视频作为听说教学材料的补充。而在阅读和写作的教学材料方面,我们有多种选择,例如把原版小说作为精读课教学材料让学生阅读,学生在关注情节的同时分析人物,并学习其写作手法和用词。迄今我们和学生一起阅读过不少原版小说,最近读过的有The Boy in Striped Pajamas、The Fault in Our Stars、The Kite Runner、The Giver以及Flipped等。这些小说都是一些比较流行的现代小说。我们没有过多使用经典名著是因为不少学生都已经阅读过这些名著的中文版,如果再阅读原版,一些学生就会感觉缺乏新意。除了原版小说阅读之外,我们还让学生进行外刊阅读,如阅读The Economist和The Times等,学生通过阅读外刊可以拓展词汇量、积累好词好句,还能够接触最新的语言表达方式,学会用英语看世界。

陈新忠:邵老师,你们学校做得很好。根据教学目标的要求和学生情况,教师可以选择多样的材料让学生学习语言。

李留建:教师通过分析教材中的语篇,并基于学生的实际水平对教材进行挖掘和重组,甚至是引用课外资源,能实现对学生思维的多层级培养。

邵紫:其实教材大都能经得起时间的考验。只是长期使用一套教材,教师的思维难免会模式化,从而不利于教学水平的提高。教师选取的教学材料应该配合教材,不能完全脱离教材。

葛炳芳:我认为任何学习材料都是落实核心素养的好载体。教师需要静下心来,认真解读教学材料,分解不同维度,在综合而有侧重的原则下,根据学情设计教学。教师拥有一双发现美的眼睛很重要。

卓俊斌:同意葛老师的说法。邵老师的教学效果好,是因为根据学生实际,整合了符合学生需要的教学材料。只是目前选取合适的教学材料对教师的要求还是比较高的。

李留建:教材虽“旧”,但很多思维和文化层面的内容仍然值得教师深度挖掘。例如,外研版《英语》必修5 Module 5“The Great Sports Personality”围绕人与社会这一主题选取了中学生比较感兴趣的体育名人话题,其中A Life in Sport是一篇名人传记,属于记叙文。文章分别从体育、商业和公益事业三个方面介绍了李宁的不同人生阶段及成就。文章中对李宁商业成就的描述有些过时,因此教师需要补充一些新信息,更新学生对李宁的认知。但文章弘扬体育健儿的优秀品质并呼吁学生不畏艰难、奋力拼搏的主旨思想是永不过时的。

张连仲:教材是教学材料,是在学校和课堂教学语境内帮助学生认知世界的媒介,世界是变化、发展的,学习是过程化的,教材内容可能是静态的和有时间特点的,因此教师需要根据话题、主题拓展学生的学习视野。

王志强:与《普通高中英语课程标准(实验)》(以下简称“旧课标”)相比,新课标有三个明显的转变:一是高中英语教学的总目标发生了明显的转向,由原来的培养学生的综合语言运用能力转向培养学生的英语学科核心素养;二是对教学方式的要求有了明显的转向,由倡导任务型教学转向倡导英语学习活动观;三是对教学内容进行了重组,由原来语言知識和语言技能相对分割的内容转向六要素整合的课程内容。

基于上述三个重要转变,特别是教学内容的重组和教学方式的转变,如何定位教材就成为一个不可回避的话题。旧课标的一个亮点是提出了课程资源的概念。新课标也多次提及课程资源的重要性,并提出了具体的实施意见。但无论其他的英语教学资源如何丰富,我认为,教材是最重要的课程资源这一根本定位是不容改变的。教材在主题语境的创设和语篇类型的设置上是完善、充分的;在语言知识的系统性、在文化知识的承载范围、在语言技能的培养方式和在对学习策略的引导上也是权威和可靠的,这是其他教学资源难以比肩的。因此,教材的价值之一在于它是课程内容六要素的重要载体,是语言学习不可或缺的重要资源。

更重要的是,教材还承担了育人功能,指向的是“培养什么人”的问题,是英语教学活动最重要的目的之一。教材学习使学生既能用英语传扬祖国的优秀文化传统,又能汲取英语国家在人文、科技和教育等方面的精华。可以说,教材在培养家国情怀和国际视野的全人教育中具有不可替代的作用。

当然,教材不是唯一的教学资源。除了教材之外,学生还应该广泛接触其他的英语课程资源,如英语报刊、视频和网站等,通过与时俱进的、丰富的课程资源,特别是听、读、看方面的资源,了解社会发展的日新月异,掌握最新的前沿科技。但与此同时,面对如此丰富的英语课外教学资源,如何选择、如何优化和怎么使用,这都是新的课题。

2018年,我的《主题拓展阅读:高中英语国家课程地方化实施十年探索》获得了山东省第二届基础教育优秀成果评选一等奖。该成果的立足点是教材,研究重心是依托教材话题的拓展阅读,呈现形式是丰富的拓展阅读资源。该成果在烟台市当地的实际教学实践中起到了很好的引领作用和良好的教学效益。

邵紫:我认为,教师每教一轮教材、每看一遍教材都会有新的发现和新的体会。如今教师可以从很多渠道获得教学材料,而关键问题是如何从中筛选,更重要的是如何指导学生用好课内教材和课外材料,让学生学有所得。

陈新忠:邵老师,能介绍一下具体的做法吗?

邵紫:新课标的理念是发展英语学科核心素养,落实立德树人根本任务。基于这个理念,当前的英语教学目标应该有所转变,由原来的关注认知领域,即关注语言,依据认知层次的不同水平来考查教学和学习水平转变到关注核心素养,以解决实际问题为目标。这个转变是宏观的,由此也带来了一系列相应的微观变化。

第一个变化是课堂教学情境的变化。原来的情境是为设疑解惑而设置的、教语言的情境,有些情境为了迎合语言知识而显得不太真实。现在,教师需要设置真实情境下的学习任务情境,强调情境的真实性和任务性。这种情境才更能激发学生的学习兴趣和学习热情,继而更有利于他们掌握语言知识。

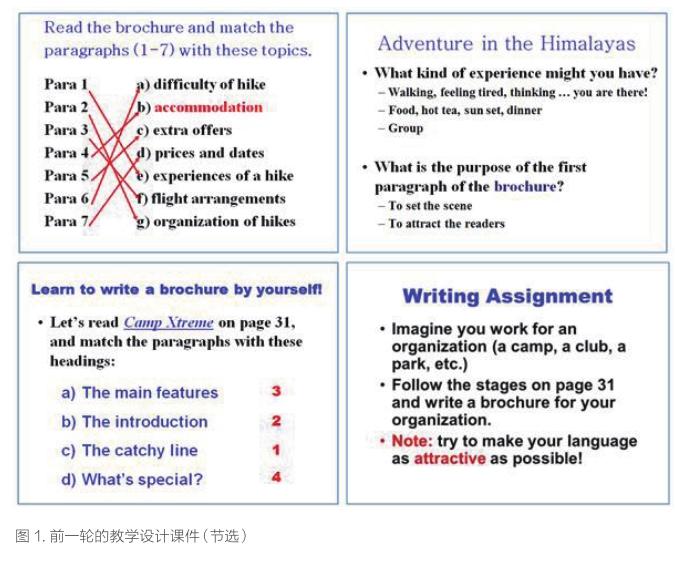

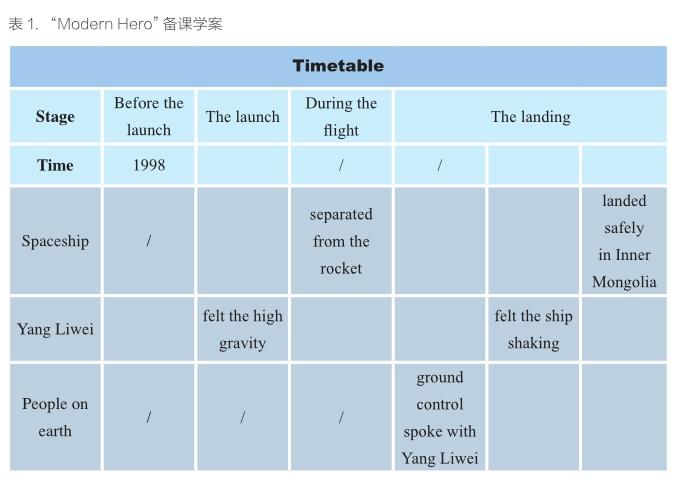

例如,我校英语教研组在学习新课标前后,对北师大版《英语》必修3 Unit 8 Lesson 1“Adventure Holidays”一课进行了两轮教学设计。

前一轮的教学设计(课件的部分内容见图1)对文章分析得很细,学生们通过回答教师提出的问题清楚地理解了文章的各种细节信息,这使得整节课都是“questions and answers”的活动。而且教师没有创设真实的情境,教学设计和学生的兴趣及需求有一定差距。教研组学习新课标后,在设计新课案时进行了很大的调整(课件的部分内容见图2)。

新的教学设计从一开始就创设了和学生的实际生活关联紧密的真实情境——去酒泉进行社会实践,这是我校每年都会开展的暑假活动之一。同时,教师在一开始就把本课的教学任务“write your brochure”布置给学生,让学生通过阅读课文找出brochure的写作技巧。这样的情境更能激发学生亲身实践的兴趣和热情,而且教师也没有设计过于死板的教学活动,让教学有了一定的灵活性。教师可以把学生在课堂上生成的内容直接写到黑板上,随时生成,使教学有实效性。图3是我校一位教师上小说阅读课时的板书,上面总结了学生们对某个主题的各种想法。由此可见,学生的潜力其实是非常大的,关键在于教师的引导,教师要能引导学生进行文本解读。

张连仲:这是指向真实任务、真实交流、真实情感的共建过程性学习。

邵紫:第二个变化是在探究层面上的变化。原来的探究重点是对获取语言知识和技能的单纯模仿式探究,而现在要转变为在真实交际实践过程中的探究,让学生在解决实际问题的过程中学习知识,渗透情感、态度和价值观,发展核心素养。

第三个变化是教学内容设计的变化。过去强调的是对“一节课”的设计,关注将某些知识分解、细化。虽然这样的教学很细致,但知识的呈现形式是碎片式的,不能建构起一个完整的知识体系。现在指向核心素养的教学所强调的是对“一个单元和一整块内容”的整合设计,教师要研究的是如何建立概念之间的联系,甚至是如何建立学科之间的联系,形成综合的、跨学科的知识体系。

李留建:我分享一个基于“语篇分析—教学目标制定—教学环节设计—教学效果获得”四个环节的教学案例。通过把教学案例分成四部分,大家可以看到四个部分之间层层递进的关系,具体教学案例请见文末附文。

王志强:在课外英语教学材料的使用方面,我有以下建议:1. 材料的选择要尽量依托和围绕教材主题或语境,并逐步形成支撑主题语境且内容丰富的主题资源包或资源库,为同一主题的语言输入和输出提供足够的支撑和平台;2.要加强资源库建设,形成科学的、多样的校本课程体系,并将该体系逐步丰富、共享;3. 要充分利用现代信息技术,促使技术与课程教学深度融合。英语学科是最有条件也是最适合开展线上、线下混合式教学的学科,因为英语学科的在线教学资源丰富,平台完善、成熟,而且自主学习的方式也非常适合语言学科。

张连仲:今天讨论的主题其实也是教师的教材观、教学观和学生观。教师要具备开放的心态和在话题下处理信息的能力,用鲜活且有丰富内涵的话题和学生一起建构信息结构。

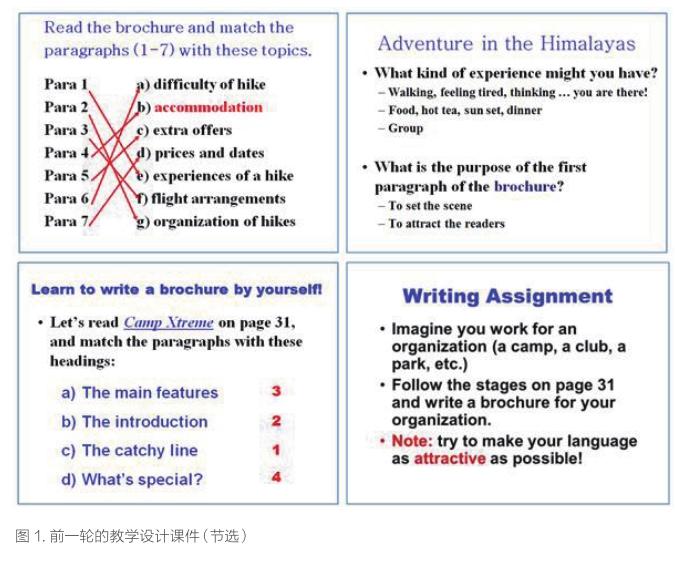

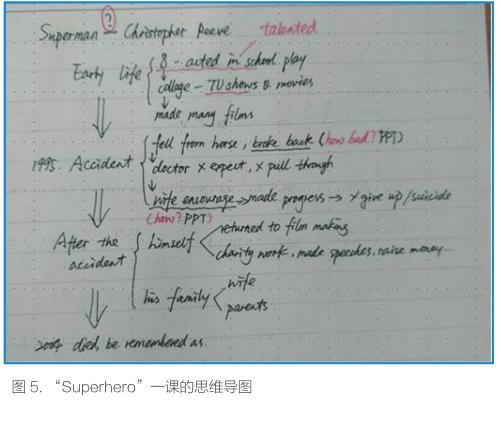

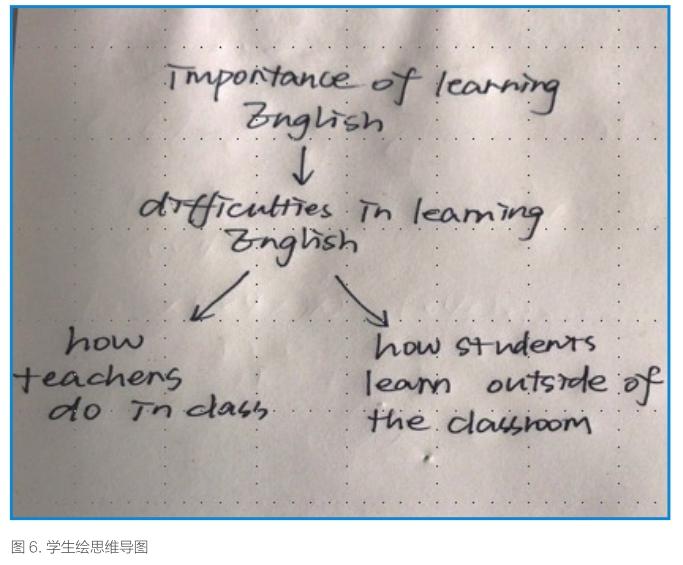

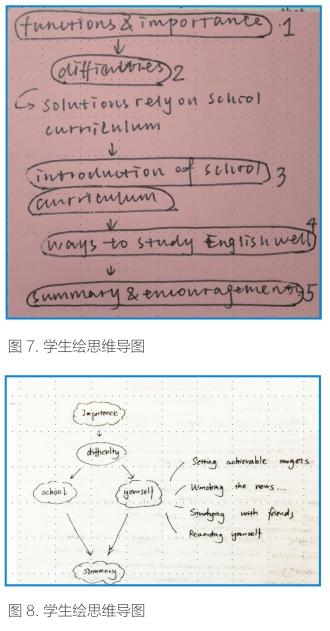

邵紫:说到建构信息結构,我还想分享我校的一些做法。表1是我校英语教研团队设计的北师大版《英语》必修1 Unit 2 Lesson 1 “Modern Hero”一课的备课学案。该学案以时间轴为脉络,从Spaceship、Yang Liwei和People on earth三个角度梳理了事件的发展过程。本课由教师带领学生厘清思路并按照时间顺序梳理课文信息。Lesson 3“Sports Star”一课的内容比较简单,教师就让学生在对比中学习,如图4所示。Lesson 4“Superhero”则由教师从另一个角度引导学生进行内容梳理与further thinking,如图5所示。教师用思维导图对学生进行训练,经过一段时间后,学生基本上都能自己建构起一定的知识框架。

陈新忠:由这三篇课文的处理方法可见,学生在自主阅读的过程中对文本的处理越来越自主,从开始的填空式处理,到最后已经能独立完成思维导图、自己建构对文本的理解了。

邵紫:图6、图7和图8是学生在自主阅读课文时所绘制的思维导图,从中可以看到学生的成长。教材都是系统的知识体系,即便有些教材里面的文章和话题有些陈旧,但教师仍然应该重视分析文本,了解教材选取这些文章的用意,从中挖掘出符合新课标要求的内容来开展教学。

陈新忠:所以,这并不是教材“新旧”的问题,而是如何利用好教学材料的问题。

葛炳芳:在这个过程中,我们看到了信息加工和思维发展的过程,那么语言知识的学习是如何融入的呢?

陈新忠:葛老师提的问题也是很多老师想问的问题。语言知识是深度学习语篇的基础,也是教师在任何类型的课堂中不能回避的教学内容。语言的学习并非是独立于文本意义之外的。学生理解文本的过程就是理解语言的过程,在制作和分享思维导图的过程中,学生用已获得的信息进行表达,这也是初步运用语言的过程。在深入理解文本的过程中,教师也需要对遣词造句的方法有深入研究,这两方面相辅相成。

邵紫:语言学习不是孤立的,如果教师能创设好情境,学生是能够在学习中提高语言能力的。我提到的“write your brochure”的案例里其实就有对语言知识的教学。怎么让brochure的开头吸引人其实就是一个语言知识教与学的过程。教师带着学生体会语言和语意,学生逐渐就能掌握语言知识的运用方法了。

李留建:语言知识为需而教,教师如果对生词及长难句视而不见,就会难以深入语篇,造成课堂教学设计的表面化。事实上,我们讨论如何利用好“旧”教材的问题,就必须清楚新课标“新”在哪里。关于这个问题,老师们已经有了较为充分的讨论,我再补充一点。中学教师一定要熟悉“三维目标”与“核心素养”的关系,二者的课程内容有诸多相似之处,你中有我,我中有你。那么,教师该如何用“旧”教材走出“新路”?实际上,“旧”教材并非都是陈旧的,“旧”只反映在使用时间和相关语篇的時效性问题上,“旧”教材其实也一直大力倡导“用教材教,而不是教教材”,也同样鼓励教师对教材内容进行重组、结合和增减等有利于学生学习实际的教学行为。

要用好“旧”教材,落实新课标要求,首先就要把注意力从词汇、语法和知识点这些碎片化的教学内容转移到主题意义探究上来,通过一系列具有综合性、关联性和实践性的学习活动把对语言技能的单项的、孤立的培养整合到语篇教学中,在引导学生感知、理解、分析和研读语篇的过程中,提高他们的学习能力,把语言能力的培养和思维品质、文化意识的提高统一起来,塑造学生的品德,培养学生的学用能力,从而落实立德树人的教育根本任务。其次,教师在使用“旧”教材的时候,要根据每个模块的话题和语篇提炼出相关的主题意义,围绕这一主题意义,为学生提供更适合、更广泛且更具时效性的语篇,引导学生通过学习相应语篇发现事实细节,提炼、概括语篇的主旨大意和中心思想,并且能够进行合理的推理、判断,把握作者的写作意图、情感、态度和价值取向,同时研读语篇的文体特征、内容结构和语言特点。

教学经验分享

陈新忠:英语教学的内容不应局限于教材内容,要有一定的开放性和动态性,而且不能忽略信息技术给我们带来的丰富的学习资源。四省市的新课改已开展了一段时间,目前有哪些值得其他省市借鉴的经验和教训呢?请各位老师分享。

李留建:为深入了解新课改背景下高中英语学科课程的实施情况,天津市教研室英语室对全市各区的高一英语教师进行了问卷调研。调研范围覆盖全市,有900余名高一英语教师参与调查。通过问卷分析,我们发现了课改中存在的主要问题并提出一些改进建议,在这里和大家分享一下。

存在的主要问题有:1. 部分教师对课改新理念的理解和落实不到位。本次课改面临的困难是课改理念新,但短时间内基于新理念设计课堂教学的难度太高,有些教师的教学陷入了短暂的“迷茫期”。究其原因,主要还是教师对旧课标中的“三维目标”和新课标中的“核心素养”的关联了解不够。2. 课堂中“考什么就教什么”的现象比较严重。自天津市2017年秋季课改以来,多数教师下大力气研究新课标与“旧”教材的融合方式,在课堂教学中也积极实践,尝试穿“旧鞋”走出“新路”。但也有教师担心这样做会和三年后的高考步调不一致,就干脆沿袭“以不变应万变”的教学方式,认为“考什么就教什么”最稳妥。由此可以看出,有关部门应及时研究测试评价的改革,找出与英语学科核心素养接轨的测试方式,对课堂教学起到应有的反拨作用。3. 缺乏有针对性的课改培训。多数教师认为,新课程培训需要更有针对性、更加多样化,希望能参加如课例研讨、专家讲座、网络研修和校本研修等培训活动,并希望看到更多可供借鉴的优秀教学案例。4. 学校的管理保障措施有待完善。课改一年多来,教师需要更新教学理念,基于核心素养进行教学设计、实施及评价。同时,教师们的工作时间及工作强度较课改前明显不同,因此学校管理及保障措施需要及时跟上,保护课改阶段教师的工作热情及积极性。

陈新忠:从这些调研结果可以看出,教师改变教育教学的观念任重道远,教研机构也需要开展更有针对性的培训。李老师提到的课例研讨是个不错的方法,能让教师清楚地知道该如何上课。

李留建:基于以上问题,我们也提出了一些改进意见:1. 组织多层次、多形式的培训活动,给每位教师提供充足的培训机会。例如,天津市教研室曾邀请新课标修订组专家为教师开展通识培训,深化对新课标理念的理解,提高课堂教学设计的能力等。同时,天津市还通过开展示范课、观摩课和研究课等活动提高教师的教学技能和专业能力,使核心素养真正落实到课堂教学之中。2. 为教师搭建网络教学平台。例如,天津市“基础教育资源公共服务平台”上由外研社提供的英语学科备授课系统整合了优良的教育培训资源,包含网络课堂、虚拟教室和在线题库等模块的学习资源库为广大教师提供了提高学生语言运用能力的网络教学资源。同时,教师还可利用网络平台,逐步开发、设计更多优良的网络培训案例,学习、借鉴优秀教师的教学方法,提高课堂提问技巧并改进评价方式。此外,教师还可以通过电子邮件、QQ群和微信群等现代技术手段建立互动平台来讨论交流、及时解惑。3. 学校要根据本校的校情、学情开设为学生个性化发展而设计的校本课程,从而开发学生的潜能,发展学生的核心素养。4. 教师要深入研究评价方式,注重过程性评价对学生发展的重要影响。同时,评价方式不能只拘泥于对学生听、说、读、写等交际能力的培养,还要关注对学生四大核心素养的培养。5. 学校要加强、加快改革管理措施的制定与落实,尤其在奖励机制方面,学校要有具体的保障措施,确保课程改革阶段的一线教师有工作热情和积极性。

卓俊斌:海南省新课改的启动也已一年有余,但整体情况不容乐观。目前我们的做法主要是加强对新课标理念的培训,争取让这些新理念为更多教师所理解。海南省虽然已于2017年下半年开始了新课改,但由于新课标是在2018年1月正式公布的,所以相应的培训相对滞后。2017年9月,我们也邀请了新课标修订组的专家对2017級高一教师进行了培训,但培训覆盖面较窄、普及率低,绝大多数教师对新课标的理念仍是一知半解,“课改”在很大程度上只是一个新概念,课堂教学实践还停留在原来的状态。教师们比较关心的是“旧”教材中的哪些内容是新课标不要求掌握的,哪些知识点是2020年高考不考的以及2020年高考题型是否有变化等。2018年8月底,海南省启动了各学科的课标全员培训,各市县的相关培训也陆续跟进。至此,新课标培训才算是真正普及了。

我们的教训是没有尽早组织一支骨干队伍提前学习和研究新课标,研究如何按新课标的要求使用“旧”教材来上课。如果我们能根据目前使用的教材版本,按英语学习活动观的理念设计好课例,这样全员培训会更加有效。

陈新忠:理念先行、骨干先行、课例先行。

李留建:是的,边研究、边摸索、边实践、边改进。

王志强:我来分享一下山东省新课改的经验。山东省是第二批进入新高考改革的四个省市之一,由于学生群体庞大、学情差异较大,因此改革压力也异常巨大。反思一年多来的改革实践,我们在选课走班、评价管理和育人目标等方面有得有失。但由于还没有经过三年的完整学习,特别是没有经过高考的检验,这些得失还只是存在于感性层面的判断上。现就我自己认为比较明确的几个方面简单谈两点经验和两点教训。

经验之一:教育大数据为新高考改革保驾护航。烟台市在2016年底与第三方启动了战略合作,为全市所有高中学生创建了全过程学业数据采集、分析诊断与个性化学习平台。采集的数据从不同层面全面且详细地记录、分析和诊断学生的日常学业表现,并提供有针对性的提升建议和学习资源,使个性化的学习有了切实有效的数据支持和资源支撑。同时,学业诊断大数据监测还为高中精准教学、精准教研以及新高考背景下的选课走班、教学测量与评价等提供了数据支撑。

经验之二:教研部门要对学校的选课走班教学给予具体的指导。在开展选课走班教学的初期,我们发现有些学校的实施方案比较笼统,学生选课时比较盲目,造成学科选择偏差很大。例如,有些学校选择物理的学生超过80%,而选择政治的学生不足20%,明显与全市乃至全省的选课结果不相符,与自己学校的基本学情也有较大差异。这就需要教研部门结合相关数据,给学校提出针对性建议,加强针对性指导。指导一要基于全市乃至全省的选课数据,让学生明确自己在每个学科上的基本定位,二要基于有效的学习生涯规划与指导,让学生明确自己的学科兴趣与特长。

教训之一:对新课标理念与精神的学习与落地存在明显的滞后现象。教育行政和教研部门在学习、研究与落实新课标理念方面行动相对迟缓。到目前为止,教育部组织了三个层面的培训,分别是地市级以上的教育行政相关人员、地市级以上的教科研负责人以及省级学科教研员的培训。按计划完成新课标的全员培训任务应于2018年底前通过国家级示范培训、省级骨干培训、地市级培训和校本研修等方式完成。到目前为止,山东省开展了一次省级培训,但覆盖面较小。地市级层面的培训多数还没有完全展开,校本培训多数也是空白。只有个别学科因为课程设置的原因,教材培训的跟进相对及时些。虽然社会力量和民间教育机构对新高考、新课标的培训反应较为迅速,但总体来看,它们的培训缺乏系统性、针对性和普遍性,可作为相关培训的有益补充,但难以成为主流。因此教育行政机构和教研部门不能依赖它们的培训而放弃自己的体系化培训。

教训之二:外出培训学习有较大盲目性。多数地方对新高考的培训行动都比较迅速。以烟台市为例,自省里确定2017年开始新高考后,我们自2016年起就组织了不同层面的培训,例如各校的校长、业务校长、教研负责人、学科教研员和骨干教师等都进行过培训,并多次前往浙江省和上海市考察学习。客观而言,浙江省和上海市作为首批新高考改革试点省市,对改革的推进付出了艰辛的努力,并进行了不懈的探索。他们的改革为后续跟进的省市提供了许多宝贵经验和教训,让后续跟进的省市少走很多弯路,并能制定更为切实可行的改革实施方案。但如果改革方案与浙江省和上海市有很大的不同,却一味地去学习其经验和做法,就会发现学到的很多东西是无法在自己的改革实践中落地的。以学科等级考试为例,由于山东省的考试时间安排、考试次数和等级赋分方式等与浙江省完全不同,如果生搬硬套浙江省在等级考试科目的课程安排、课时安排和走班实施等方面的经验,反而会造成更多的问题。

陳新忠:王老师分享了整体课程改革给山东省带来的变化以及由此带来的经验和教训。从几位老师的分享中我们可以看出,各级虽然开展了很多培训,但如果目标不明确,就不利于理念的落地。我们今天谈的话题是“教材虽‘旧,理念先行”,这不是简单的教材“新旧”的问题,而是教育教学观念的问题,是对教材观、学生观和信息观等多重观念的理解和调整的问题。这条路任重而道远,但我们不能“等、靠、要”,应该让理念先行。同时,教研部门也需提早行动,一线老师也要早体会、早实践。

李留建:“三新一‘旧”下的课程改革,我们一直在路上!无论有多难,我们也需蹄疾步稳地前进。

卓俊斌:核心素养在课堂教学中落地还有很长的路要走,在各位专家的大力支持和帮助下,我们会一路前行。

陈新忠:今天的交流分享就到这里,希望今天的讨论能给大家一些启发。谢谢!

参考文献

Wilkins, D. A. 1978. Linguistics in Language Teaching[M]. London: Overlook Press.

束定芳, 张逸岗. 2004. 从一项调查看教材在外语教学过程中的地位与作用[J].外语界, (2): 56-64

王蔷. 2015. 从综合语言运用能力到英语学科核心素养[J].英语教师, (16): 6-7

余文森. 2017. 核心素养导向的课堂教学[M]. 上海: 上海教育出版社.

陈新忠,北京教育科学研究院基教研中心英语教研员,教育部《高中课程标准》修订组核心成员。李留建,天津市中小学教研室高中英语教研员,外语室主任。

卓俊斌,海南省教育研究培训院高中英语教研员,高中教研部副主任。

王志强,山东省烟台市教科院高中英语教研员,副院长。

邵紫,北京师范大学第二附属中学英语教研组组长。

张连仲,北京外国语大学教授,教育部国家《英语课程标准》研制及修订组核心成员,全国基础外语教育研究培训中心常务副理事长。

葛炳芳,英语特级教师,浙江省教育厅教研室英语教研员,浙江省教育学会外语教学分会秘书长。

附文:李留建老师提供的教学设计*

1. 语篇分析

本节课选自外研版《英语》必修3 Module 1,该模块以“Europe”为话题,教师对学生展开听、说、读、写的技能训练。教师通过读和说的方式导入话题,让学生了解一些欧洲国家及其首都的英文名称及地理位置;通过听和说的方式复现话题,介绍巴黎、巴塞罗那、佛罗伦萨、雅典这四个欧洲城市的概况,运用不同的介词表达不同的位置;通过说和写的方式深入话题,利用cultural corner板块让学生了解欧盟和其他的一些欧洲国家,并比较这些国家与中国在地理位置和文化等方面的异同,增强学生的国际交流意识;最后以task的输出来展示学习成果。

本节课是一堂读和说相结合的课。文章通过介绍四个历史悠久的欧洲著名城市,使学生从地理位置、标志性建筑、历史、文化和人文等角度了解这些城市的伟大之处。文章呈现了本模块的重点词汇、句型、语法和语言功能,让学生学会运用所学知识介绍一个城市或地区。此外,文章属于说明文体,结构清晰,以“great”一词为主线,四个段落分别介绍了四个各具特色的城市。但是文章中关于巴黎和巴塞罗那的信息不够丰富,学生难以体会出这两个城市的伟大之处,因此还需要利用多种渠道来获取更多信息,拓宽国际视野。

通过分析文章,教师希望利用本文引发学生思考该如何描述一个城市的伟大,并对比欧洲城市与中国城市在地理、文化和历史等方面的异同,增强学生的跨文化交流意识。

2. 教学目标制定

通过本节课的学习,学生能够:

(1)说出什么样的城市是伟大的;

(2)指出文中提及的四个城市的伟大之处;

(3)介绍一个伟大的中国城市并阐述理由。

3. 教学环节设计

Step 1 Lead-in

教师让学生们回顾在国庆假期做了什么,并播放自己在欧洲旅行的视频,视频中包含课文中提到的一些标志性建筑。学生们认真观看视频,记录教师的旅途所见。

T: What did you do during the National Day holiday?

S1: I stayed at home and did my homework.

T: Oh, it seems that you are a really good boy. But I suggest that you should go around. Because thats good for your health and you can learn more as well.

S2: I went to Beijing with my mom.

T: What did you see there?

S2: We saw the Summer Palace and the Great Wall.

T: Did you enjoy yourselves?

S2: Yes!

T: Do you know what I did during the holiday? Make a guess!

S1: Sorry, I have no idea.

S2: You traveled.

T: Yeah! I took a trip to Europe. And now I would like to share a short video clip with you. You have to watch it very carefully. Because after that, I will ask you what I saw in Europe.

[设计意图]

本环节体现了“motivation”。教师展示目标,激趣创境;学生明确目标,激活兴趣。通过播放欧洲旅行的视频,教师自然、生动地激发了学生的学习兴趣 ,启发他们思考,同时引入了介绍欧洲城市的话题。

由于这篇文章中的地名和建筑名称较多,教师设置这个环节也是为学生之后的阅读扫清障碍。但考虑到学生在回答问题时可能会受限于生词而不敢开口,因此备课团队在制作视频时,特别注意在每张图片上标注了建筑物的英文名称和简单介绍,作为给学生的提示来降低学生发言时的难度。事实证明,这样做是很有必要的。当学生看到一些城市或建筑的英文名称,例如“Athens”“the Louvre”时,他们就可以大概拼读出来。

Step 2 Pre-reading

[活动1] 生词学习

教师将文章中的生词找出来,呈现在视频中,再配合图片,引导学生说出这些词,并给出相应的解释,使学生进一步理解每个词的含义(以下对话中画横线的词为生词)。

T: What did I see in Europe?

Ss: The Eiffel Tower.

T: Yes! Its very famous in Paris, so we call it a symbol of Paris. Can you name another symbol in Paris?

Ss: The Louvre.

T: Right! What exhibits are housed in the Louvre?

Ss: Paintings.

T: And sculptures. So it is an art gallery. Who is she?

Ss: Venus.

T: Yes! Venus de Milo is a sculpture placed in the Louvre. Do you still remember this building?

Ss: The church.

T: Yes, it is the Church of the Sagrada Familia, a symbol, or you can also say a landmark of Barcelona. The last one. Is it a new building or an old building?

Ss: An old building.

T: You are right. It is an ancient architecture which was built a long time ago.

[设计意图]

词汇是语言的三大要素(语音、词汇、语法)之一。英国著名语言学家Wilkins(1978)曾经说过,没有语法,人们不能表达很多东西;而没有词汇,人们则无法表达任何东西。词汇量的大小直接影响外语学习者的听、说、读、写能力,因此词汇学习的重要性显而易见。

教师设计本活动的目的是创设情境,让学生通过看图以及听老师的解释来习得词汇,为之后的阅读扫清障碍。现场听课的老师们评价道:“授课教师在进行词汇教学时没有孤立或机械地讲解单词,而是积极创设合适的语境,让学生在学习词汇的同时,真正地理解词汇的含义,完善学生的词汇知识结构。”

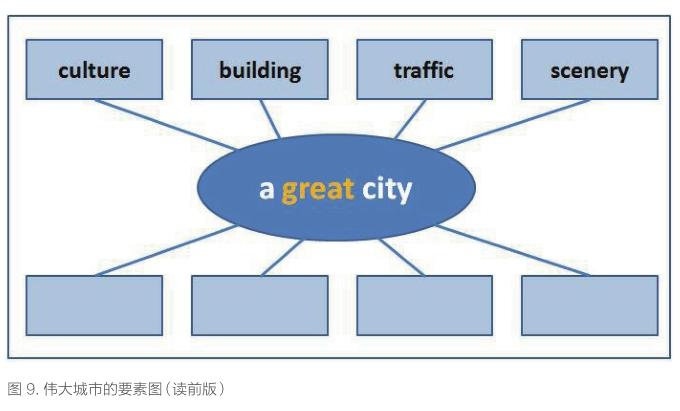

[活动2] 头脑风暴

教师从介绍自己去欧洲的体验自然过渡到了与大家一起学习这篇文章,深入了解一些欧洲城市。教师在黑板上写出文章的题目Great European Cities,指出本课的主线,即关键词“great”,引导学生思考伟大的城市应具备的要素。学生们集思广益、自由发言,教师从学生的观点中选取有价值的内容记录在黑板上,形成思维导图(见图9)。处理完文本后,教师引导学生完善思维导图,从而得出文中四个欧洲城市的伟大之处在哪里。

T: What makes a city great?

S1: A great city should be big.

S2: A great city should be modern.

S3: A great city has great culture.

S4: A great city has beautiful scenery.

S5: A great city has complex traffic net.

S6: A great city has great buildings.

…

T: Perfect! You have so many ideas. Lets learn the passage together, and I am sure you would add more to this mind map.

[设计意图]

頭脑风暴活动可以激活学生的思维。学生在自由、愉快的气氛中畅所欲言、交换观点,既唤起自己原有的知识,又碰撞出集体的智慧。尽管每个人的知识储备、思维习惯和观察问题的角度有所不同,但通过本活动可以实现思维的互补。

此环节的设置使学生预判文章内容,与之后的总结环节相呼应,为最后的语言输出作了很好的铺垫。

Step 3 While-reading

[活动3] 表格填写

文本学习是本课的重点,教师给予学生足够的时间,确保学生能够深入阅读文本,进行对文本信息的获取、加工等一系列思维活动。让学生填写表格的活动有助于检测学生对文本的理解程度。表格如表2所示。

在填写city和country的相关内容之前,教师给学生的学习策略进行了一定的指导,使学生根据文章的四个副标题了解每一段落所介绍的城市,并唤起学生已有的知识,说出每个城市所属的国家。随后,学生快速阅读文章,获取相关信息,通过加工信息将关键词填入location、landmarks和people这三列中。

T: You can find a subtitle at the beginning of each paragraph. When you read the subtitle, you would know what the paragraph is about. Which cities are we going to visit?

Ss: Paris, Barcelona, Florence and Athens.

T: Paris is a city of…?

Ss: France.

…

T: Now, would you please read the passage and try to find out the citys location, the citys famous landmarks and the people who have made contributions to the city?

教师观察学生的阅读情况并适时地指导个别学生。待大部分学生填完表格后,教师发出指令,让学生两人一组核对答案,并要求学生使用完整的英文句子,同时将学生写的可用于输出环节的句式写在黑板上(以下对话中画横线的部分是教师板书的内容)。

T: After collecting all the information, you could discuss with your partner to check if you have got everything correct. You could learn from peers.

…

T: Lets check the answers together. Try to answer the questions in a whole sentence. Where is Paris?

S1: Paris is the capital and the largest city of France, situated on the River Seine.

T: What are the landmarks of Paris?

S2: The Eiffel Tower and the Louvre.

T: Which is the most popular place for the tourists?

S2: The most popular place for the tourists is the Eiffel Tower, the famous symbol of Paris.

T: Who have influenced the city?

S3: About two-thirds of the artists and writers who lived in Paris.

T: Are you familiar with Paris now?

Ss: Yes!

T: OK. Lets move to Barcelona/ Florence/ Athens.

…

[设计意图]

本活动体现了“action”。师生共同行动,教师创设情境,多元互动;学生自主探究,操练内化。教师为学生创设具有吸引力、适合主动学习的情境;学生在多元的互动中成为语言学习的主动参与者。

閱读的过程即文本解读的过程。学生在这个过程中使用查读、扫读等阅读策略对文本信息进行提取、概括、推理和批判等思维活动,完成了教师布置的任务。从文章中获取细节信息并不难,因此,学生之间的合作、分享既加快了课堂进度,又使没有找到相应信息的学生在同伴的帮助下找到答案。

让学生使用完整句子的要求规范了学生的语言表达。同时,教师将学生的答案写在黑板上并画出可用于输出的句式,让他们在输出环节使用这些句式也是为了学以致用,充分的输入是为了更好地服务输出。

备课团队为了启发学生大胆地质疑、思考、探索和求证,又巧妙地设计了以下教学环节。教师问学生:“Why are these cities great?”,引导学生观察文章题目,并进一步思考能否根据文章的介绍找出这四个城市的伟大之处。学生们自由发言并以论据佐证。其中,学生比较容易从文中找到佛罗伦萨和雅典的伟大之处,可是巴黎和巴塞罗那的伟大之处则不容易找到。遵循着由浅入深、由易到难的教学规律,教师从雅典问起。教师在这个环节中用各种方法帮学生解决困难,例如与学生一起分析文章中的语句、提供视频和图片材料等,以此不断启发学生思考。另外,教师继续完善板书内容(以下对话中画横线的部分是教师板书的内容),同时指导学生的学习策略,教会他们猜测词义。

T: Is Athens great? Why?

S1: Yes. Because Athens is known as the birthplace of western civilisation.

T: Is Florence great? Why?

S2: Yes. Florence is great, because of the Renaissance.

T: What is the Renaissance? Can you find out the definition from the passage?

S2: It is an artistic movement.

T: Terrific! What about Barcelona? Is it great?

S3: Yes.

T: Can you give me the reason?

S3: Sorry. Im not sure.

T: It doesnt matter. Well, when did Gaudi start building this church?

S: From 1882.

T: Has it been finished yet?

S3: Not really.

T: It is said that it would be finished in 2026. How long would they work on the project?

S3: For 144 years.

T: Do you want to see what it would be like in the future?

Ss: Yes!

T: Ill show you a video clip.

…

T: Is it a great church?

Ss: Yes!

T: So why do we say Barcelona is a great city?

S3: Barcelona is great because of the great architecture.

T: You got it! How about Paris?

S4: Paris is great because it is famous for its restaurants, cafés and theatres.

T: Can we say a great city is the one with restaurants, cafés and theatres?

學生根据所学的知识,在文章中找到了“be famous for”这个短语,想当然地认为该短语后面的内容就是巴黎的伟大之处。于是,教师提出问题“Can we say a great city is the one with restaurants, cafés and theatres? ”引导学生积极思考这个观点是否正确。之后,教师还展示了卢浮宫收藏的著名艺术品。学生最终得出结论——一座城市的伟大在于其文化和历史。

[设计意图]

精心设计的问题是培养学生思维品质的关键,一个好的问题可以使学生的思维达到一定的深度和广度。因为有了问题,才有了批判的前提,师生才能有的放矢地对问题进行分析、推理和判断。在阅读的过程中,学生只专注于自己的思考,而在师生或生生互动中则会有不同的观点产生。这时,学生可以判断自己的思维方式是否正确。当教师作出解释时,学生可以思考自己的思维方式中有哪些可改进的地方。

文章介绍巴塞罗那的段落没有足够的信息说明其伟大之处;而介绍巴黎的段落信息量较大,又容易使学生眼花缭乱。此时,教师鼓励学生打破思维定式,积极思考两个城市的伟大之处,并借助视频和图片使学生进一步了解这两个城市,弥补文本信息的不足。由此可见,其实很多信息未必一定要通过“读”来传递,“看”也是非常重要的途径。学生在视频中看到了宏伟的教堂,在图片中欣赏到卢浮宫的著名展品,通过“看”的方式认识到了两个城市的伟大。

4. 教学效果的达成

Step 4 Post-reading

[活动4] 文章总结

教师与学生根据本课所学的内容,共同归纳描述一个城市伟大之处的方式,并扩充黑板上的思维导图(见图10)。

教师引导学生从文章中找出表现四个城市伟大之处的形容词,并呈现在黑板上,为最后的输出作好铺垫。

T: Would you please find the key words to show the greatness of the four European cities from the passage?

S1: Largest.

S2: Powerful.

S3: Ancient.

S4: Popular.

S5: Famous.

S6: Beautiful.

...

[设计意图]

学生通过归纳和总结文章的内容,明确伟大的城市应该具备什么要素。在这一环节中,学生检验他们读前所作的判断是否正确,由学生自己完成整个纠错的过程。

[活动5] 合作展示

(1)学生以小组为单位,参考黑板上展示的本节课所学习的词汇和句型,从location、landmarks、architecture、art、people、history、culture和civilisation等方面描述自己的家乡或者中国的一个伟大的城市。

(2)每个小组选出一位代表和全班同学分享。

(3)其他各组同学作为听众,判断该小组代表所描述的城市是否伟大,并给出理由。

(4)教师设置情境让学生思考“作为城市的建设者,我们该如何建设自己的家乡,使之成为更伟大的城市?”

S1: Good afternoon, ladies and gentlemen. I am going to introduce my hometown, Chongqing. Chongqing is the largest city in terms of area and population, situated in southwestern China. The most popular place for the tourists is Ciqikou, an ancient street. The city was built in the 11th century BC during the Zhou Dynasty. Known as a famous mountain city and fog city, Chongqing is a dream destination with its hilly slopes, rivers, night views, friendly people and spicy food. Welcome to Chongqing. Thank you for listening.

T: What impressed you most in his introduction to Chongqing?

S2: Chongqing is a city with a long history.

T: What do you think of his hometown, Chongqing?

S3: It is great.

T: What makes you believe that?

S3: The spicy food, which attracts people from all over the world, is really delicious.

T: I have to tell you that I like it, too. Thank you! That was amazing. After your description, I cant help exploring this city by myself tonight. How to build your hometown into a greater city as a great city builder?

Ss: ...

T: As a student, we should first try to be a great learner. But how?

Ss: Gain knowledge and experience. Read more books. Enjoy arts, music and your life. Achieve your ambitions. Travel and have a taste of different cultures.

…

[设计意图]

这一环节为“evaluation”。教师评价反馈,指引发展;学生应用实践,形成能力。教师通过及时表扬、生生互評、相互补充等多种方式来评价学生的学习效果,引导学生自主矫正学习行为。在这一环节中,教师还为学生提供了多样化的思维环境。例如,学生在小组合作中互相帮助,利用必要的学习资料,通过新旧知识和经验之间反复的、双向的相互作用,完成了从构思、设计再到课堂展示等一系列活动。他们在交流信息、探讨问题和分享成果的过程中锻炼了批判性思维。当然,教师不应要求学生的回答与教师所想必须一致,也许有的学生就认为自己的家乡不够伟大,那么教师就可以鼓励他们找到家乡存在的问题,引导他们更加热爱家乡,为家乡的发展作出贡献。现场听课的老师们表示:“学生把从课文中学到的知识运用到介绍自己的家乡上来,结尾部分的升华也十分精妙。”