活动理论视角下外语教师网络学习共同体的构建

2018-06-08亓明俊王雪梅

亓明俊,王雪梅

一、引言

教师学习是教师专业发展的重要途径之一,而教育国际化、信息化的普及推动了教师学习共同体的发展,也为外语教师网络学习共同体的建构提供了契机。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中提出:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视;要通过研修培训、学术交流等方式提高教师业务水平。”2016年6月,教育部印发的《教育信息化“十三五”规划》中亦明确提出要组建教师“网络研修共同体”。由此可见建构教师网络学习共同体的重要性。

目前国内外相关研究多为微观层面的研究,有的从经验出发[1],有的基于知识管理理论[2],有的侧重于某一网络社交媒介[3][4],有的从行为角色[5]、互动话语分析[6]、文化教学[7]等角度进行分析。相对而言,从社会文化活动理论视角对外语教师实践的探讨较少,已有研究成果仅限于对某项教师专业发展活动的探讨,如语法教学[8]、集体备课[9]、科研实践[10]、文献阅读[11]等,并无从该视角构建外语教师网络学习共同体模型的研究。为此,本文基于共同体及教师专业学习共同体等概念,尝试分析外语教师网络学习共同体的内涵与分类,并从活动理论视角构建了外语教师网络学习共同体模型,最后阐释了外语教师网络学习共同体的建构及发展路径,旨在为外语教师专业发展研究提供启示。

二、教师网络学习共同体内涵与分类

(一)学习共同体的内涵

“共同体”(community)一词最早由德国学者滕尼斯(Tönnies)在其著作《共同体与社会》中提出。他认为共同体是以家庭为原型,建立在默认一致与和睦团结基础上的一种生活状态。[12]Lave和 Wenger提出实践共同体(Communities of Practice)的概念,指出共同体成员可通过合法的边缘化参与(legitimateperipheral participation),逐步从边缘走向中心,提高实践。[13](P29)学习共同体作为实践共同体的一种,不少学者也有研究。如Lieberman和Miller认为教师学习共同体是以促进师生知识建构和共享为目标的学习团体。[14]宋萑指出“教师学习共同体能为教师提供反思自我实践的机会、同事分享交流的平台、尊重信任的专业空间,减少教师独自应对改革的孤独感和压力感,创设一种更为合作、更为包容、更为互助的学习氛围。”[15](P48)可见,自愿参与、信息共享、互信互动、反思学习是学习共同体概念中的共性特点。

笔者认为,教师学习共同体是教师为了提高教学、学术实践,与专家或同行共同组成的学习型组织。教师学习可以在教学学术的不同层面,以集体备课、课题研讨、讲座、沙龙等各类形式开展。目前的教师学习共同体大多是自上而下的、由学校或其他学术和教学机构组织的,多以科研讲座或集体备课为典型活动形式,教师被动参与,大多缺乏主动性和积极性。笔者认为,自下而上的方式组建的教师学习共同体更能有效地提高教师学习积极性,而教育信息技术的推广拓展了共同体的内涵与形式,使网络学习共同体成为可能。

(二)外语教师网络学习共同体的内涵

网络教研是具有灵活性、公平性和共享性优势的“一种新型教研方式”。[16]正如Lieberman所言,网络可以给教师发展提供一个新的途径,网络学习共同体是未来教师发展的方向。[17]网络的互动性、开放性、泛在性等特点有助于教师发挥主动性,借助微博、微信、QQ等社交网络媒介与其他个体(骨干教师、同行、专家等)交流、分享学术或教学等信息资源,并在交流互动中获得知识、启迪智慧、升华观念,从而提升自己的理论水平与实践能力。

关于教师网络学习共同体,不同学者各有论述。唐如前从教师专业发展角度提出教师网络学习共同体是“一种以教师为中心的新型教师专业发展模式,以一定的网络载体为依托,通过搭建教师学习合作的服务平台,让教师能跨越时空相处,共同学习和交流,提供教师专业发展机会,拓展教师自身专业素质,实现知识的价值增值。”[2]刘清堂和朱珂则从教学角度指出教师网络研修共同体是由学校教师以及管理人员针对共同感到困惑的教学实践问题自主形成的学习型组织,“教师研修的主题来源于教师实践中的困惑,通过教师集体共享经验达到对困惑的破解,最后通过教学实践实现对问题的感悟。”[18](P199)孙钦美和郑新民直接把网络交流纳入教师学习共同体中,认为它是“由教师、学生、校内外及国内外同行以求知共进为愿景构成的个性化学习网络(personal learning net⁃work)”,其成员充分发挥个人专长,通过网络或面对面交流实现一定程度的资源共享和互助合作,从而帮助教师丰富知识、提高技能、升华专业情感并获得专业发展。[19]

对外语教师群体而言,中小学及高校外语教师,均需组建网络学习共同体,提高网络信息素养,推动专业发展。外语教师作为共同体成员,尤其是语言学及应用语言学等领域人员可以发挥各自的语言专长、交流跨文化交际知识、丰富课堂教学素材及语言操练活动、结合课堂教学开展行动研究、分享教学科研等网络反思日志,不断促进跨地域、跨国界与跨文化的有效沟通[20],在网络媒介的作用下逐步突破“最近发展区”,共同提升教学胜任力和科研发展力。结合共同体的建设目标,笔者从组织观角度,认为外语教师网络学习共同体是外语教师为了共同的教学或学术目标,借助网络社交媒介,与专家或同行通过沟通、协商的方式共同参与各种学习活动,在不断增强专业认同感与归属感的同时优化知识结构、提高教学学术实践的虚拟学习型组织。

(三)外语教师网络学习共同体的分类

Reil和Polin从结构和目标的角度把学习共同体分为三类:基于任务的学习共同体(Task-based learn⁃ing communities)、基于实践的学习共同体(Practicebased learningcommunities)和基于知识的学习共同体(Knowledge-based communities)。[21](P16-50)戴炜栋把外语教师学术共同体分为教学和科研两类,前者以精品课程建设为主线,以提升教学能力为目标;后者以学科带头人和同一研究方向的教师构成,以提升学术团体的整体地位和影响力为目标。[22]王天晓和李敏指出教师共同体有许多不同的具体形式,例如大学与中小学合作建立的教师发展学校、基地、论坛,各类学校的教学研究会,学校内部的课改沙龙、名师工作坊,教师读书会等。[23]笔者认为,不论采取以上何种具体形式,教师学习共同体都以传播或分享与教师职业实践有关的学术或教学知识,进而促进个人的专业发展为目标。

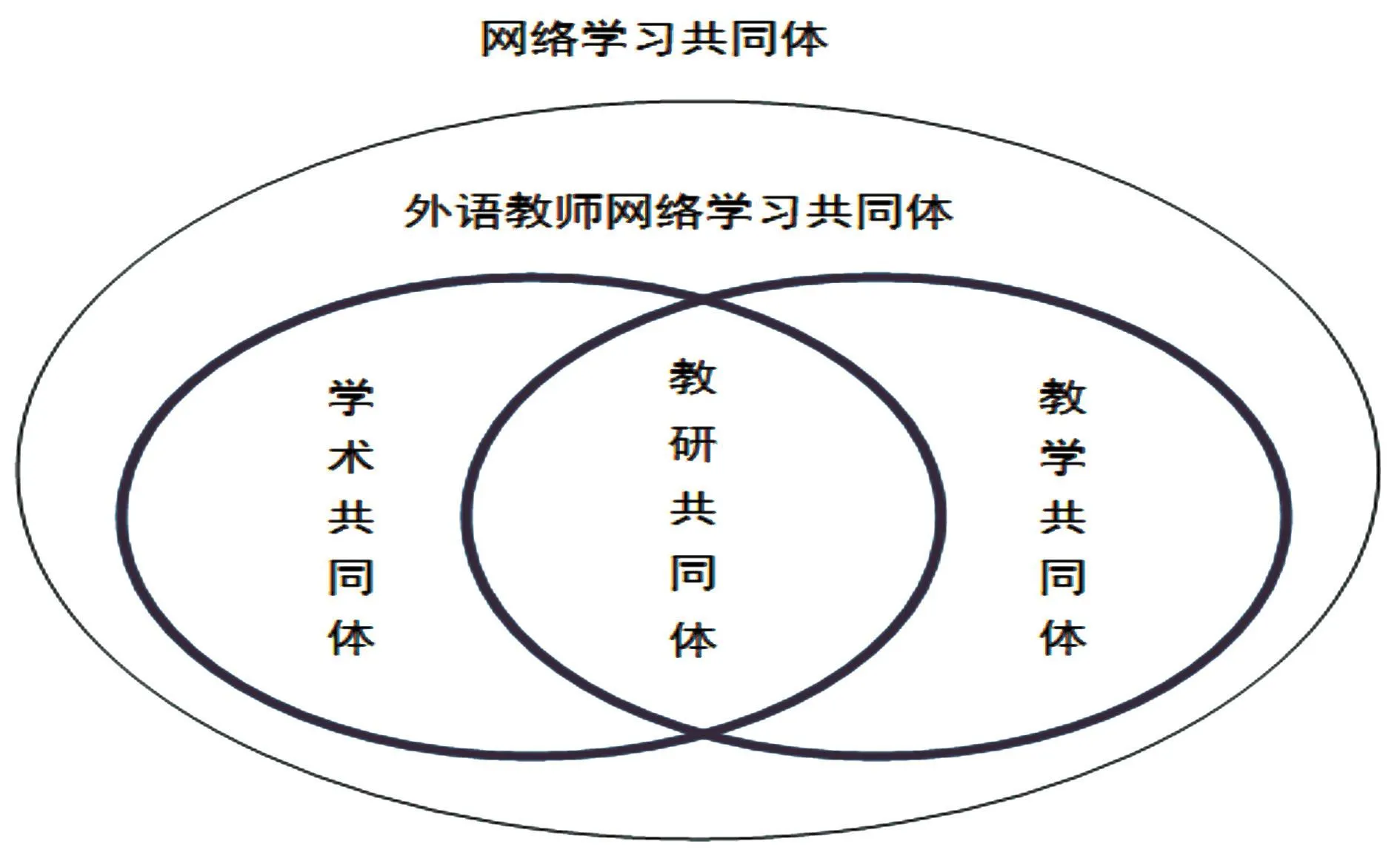

笔者认为教师网络学习共同体(图1)主要有两种,一是学术共同体,即教师及相关人员(学术导师、科研团队成员、理论学习小组等)为深化理论认识、更新知识结构、拓展学术视角,通过课程研修、学术讲座、科研项目研讨、科研论文写作等学习活动组建的虚拟的学习情境;二是教学共同体,即教师及相关人员(一线教师、教师教育者、教学团队成员等)为完善课堂管理、更新教学方法、提高教学效果,通过观看示范课录像、交流教学方法、分享教学资源、研讨教改项目等学习活动组建的虚拟学习情境。需要指出的是,在实践中二者并没有清晰的界限,有些教师既参与学术共同体也参与教学共同体,在两者的有机互动(教研共同体)中提高自身的学术理论素养和教学实践能力,最终实现可持续专业发展(sustainable professional development)。

图1.师网络学习共同体构成示意图

三、基于活动理论的外语教师网络学习共同体模型

(一)活动理论

图2.动理论构成要素示意图[24]

活动理论源于维果茨基的社会学习理论[24],有时也被称作文化历史活动理论(Cultural Historical Activ⁃ity Theory,CHAT)。[25](P254-282)该理论下的活动系统包括七个构成要素(图2),即主体、群体(共同体)、客体、工具、规则、劳动分工和成果。其中,主体、客体和工具是上半部分活动的核心内容,主体通过工具对客体产生作用,同时这种作用机制又是在下半部分的社会文化框架内,遵循一定的规则,通过不同的劳动分工,在群体即共同体的作用下为了实现某种成果而进行的。在本质上,活动理论坚持社会建构主义学习观,承认社会性的客观知识存在并可被认知,个体通过与社会的协商,充分利用符号、语言、活动等中介,主动建构自己的意义学习,获得持续发展。[26](P22)“作为研究方法的文化历史活动理论是一个结构化的、由概念驱动(ideationally driven)的方法,因此研究者主要是通过理论上的假设去理解人类活动。”[25](P254-282)鉴于此,笔者将在下文探究活动理论框架下的外语教师网络学习活动,进而构建外语教师网络学习共同体模型。

(二)外语教师网络学习共同体模型建构

“学习共同体的构成要素是其形成和发展的核心。”[27]活动理论倡导作为主体的人在活动中的学习,被视为研究人类在个体和社会两个层面的学习活动的哲学框架。[21](P210-238)学习被视为一种由个人和他人互动进行的社会活动,活动理论的七个要素在外语教师网络学习共同体中也同样具有解释力。外语教师网络学习共同体的构成要素如下(表1)。

表1.外语教师网络学习共同体的构成要素

表1.(续)

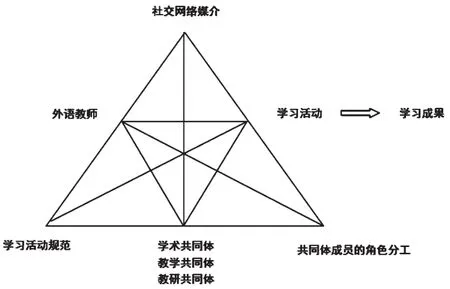

图3.语教师网络学习共同体模型

基于活动理论的三角模型以及上述外语教师网络学习共同体的构成要素,本研究构建了外语教师网络学习共同体模型(图3)。如图3所示,在外语教师网络学习共同体的上半部分,作为活动主体的外语教师通过社交网络媒介这一工具参与一系列学习活动,同时,外语教师作为共同体成员,在参与学术共同体、教学共同体和教研共同体形式各异的客体学习活动时,需要遵守不同的学习活动规则,按照不同的分工参与共同体的学习,推动网络学习共同体的良性发展。

图3所建构的外语教师网络学习共同体模型将外语教师的学习活动进行了概念化的抽象处理,有助于厘清外语教师网络学习共同体的要素和内涵,指导外语教师网络学习活动的开展,进而促进外语教师专业发展。该模型虽反映了外语教师网络学习活动的基本轨迹和逻辑关系,但仍有一定的不足之处。例如,在共时层面,该模型未能充分体现不同外语教师在性格、认知、经验和动机等方面的差异,进而无法反映在学习活动中的个体成员与其他成员由于个体差异造成的意义冲突与协商;在历时层面,该模型虽指出在学习活动中不同成员的角色分工(表2),但未能体现中心成员和边缘成员角色的不固定性,即由于情感投入、时间因素和学习成果等带来的角色分工的变化。为此,下文笔者将结合该模型的优势与局限性探讨外语教师网络学习共同体建构及其发展路径。

四、外语教师网络学习共同体实践路径

网络学习共同体为外语教师搭建了终生学习、泛在学习的平台,而活动理论为外语教师网络学习共同体的构建和教师专业发展提供了新的理论视角。从上述外语教师网络学习共同体的构成要素出发,笔者提出以下实践路径,以发挥共同体的优势,克服其局限性,促进教师专业发展。

表2.外语教师网络学习共同体的学习内容

(一)优化外语教师评价体系

“教师专业发展最有效的动力来源于教师内心的主动追求。”[18](P194)外语教师是活动理论框架下网络学习共同体的主体,网络学习共同体作为外语教师专业学习共同体的一种形式,首先应该是作为“人的共同体”,为外语教师提供“一处心灵交流的空间”[15](P304),分享教师职业生涯中的快乐与烦恼,解决教师职业发展中的问题与困惑,让外语教师能够在这种非正式联络网的交流中感受到被欢迎、被倾听、被尊重,彼此的信任感、认同感和归属感得到增强。[21](P181-209)张雁玲和郑新民的调查表明,外语教师应用信息技术的主动性、积极性和创造性仍需进一步激发。[28]因此,有必要深入分析外语教师的学习发展的需求,优化教师评价机制,完善激励制度和竞争机制,催生职业幸福感和集体归属感,提升其能动性。例如将网络学习时长和学习质量纳入考核体系,激励教师在自主自愿的基础上行动起来,提高学习自主性;同时,学校可统筹安排,引入教师学术休假、旋转门等机制,充分发挥网络学习共同体的灵活性,鼓励教师参与网络互动交流,在合作学习中促进专业发展。

(二)提高外语教师信息与通信技术素养

外语教师应具备基本的信息与通信技术素养(ICT)具体包括信息资源查询筛选能力,多模态教学能力、虚拟学习环境应用能力、网络综合测评软件系统应用能力、语料库应用能力等。[29]就外语教师网络学习共同体而言,其成员多为具有相同学术旨趣、共同教学目标的教师,ICT素养对于优化教师的知识结构,提高其教学科研能力至关重要。换言之,外语教师有必要掌握上传、保存各类文件资源,与其他成员共享屏幕,运用各类学习软件等基本技能。同时,在“互联网+”时代,网络在带来学术交流便捷性、学术资料丰富性的同时,也对学术规范提出更高的要求。共同体成员有必要在交流内容、交流形式、交流媒介等方面遵循学术规范。就内容而言,话题一般限于课堂教学、学术研究等范围,亦可适当延伸至中观或宏观学术环境、教育政策等问题;就形式而言,每个共同体成员均可开始新话题或者保持原有话题,进行一对多或者一对一的交流;就媒介而言,可以包括文本、图片、音频、视频等,以拓展信息交流渠道,提高交流效果。

(三)明确外语教师在网络学习共同体中的分工

Bielaczyc和Collins指出学习共同体的四大特征之一是促进所学内容共享的机制和技术。[30](P269-292)由于知识具有社会共享与分配的特性,提供异质性的实践共同体不仅有助于形成“最近发展区”,还能为深度学习的实现提供更多支持和帮助。[31]诚如童成寿所言,“不同经历和背景的教师,在不断的实践工作中,形成了对不同问题的不同看法,这是教师重要的知识资源”[32](P100),而“如果没有每个成员的贡献,共同体就不复存在了。”[25](P283-302)笔者认为,共同体学习目标的一致性(Solidarity)与成员之间的合作性是共同体的核心。外语教师网络学习共同体应是一个开放的、不断调适发展的动态有机体。其中作为个体成员的外语教师虽然处于不同地域、不同层次、不同院校,但均可发挥自己的专长,充分利用网络媒介为其他成员充当好教学、学术的“脚手架”,在不断突破个人“最近发展区”的同时逐步从共同体的边缘位置走向中心位置,促进个体知识与共同体知识的共建共享,促进新知识的生成和发展。

(四)倡导外语教师多元学习活动

活动系统具有“多元声音”(multi-voicedness)的特征[24],不同观点、传统和兴趣给共同体带来矛盾和创新,并推动成员之间的沟通与协商。外语教师网络学习共同体应坚持行动研究等理念,鼓励“做中学”(learning by doing),依托外语学术科研网、大型外语教师虚拟学习社区等平台,开展微论坛、在线直播课堂、微信群音频讲座等活动,促进各类学术声音的交融互动。同时,在线上交流之外(实时、错时互动)安排多元的线下交流,例如出版社、学校、学术期刊、学术协会等组织举办科研项目申报、论文写作与期刊投稿等讲座或示范课等教学类研修活动,为外语教师提供与同行专家学者面对面交流的机会,以弥补线上研修的不足,促使共同体成员在“多维教研共同体”[33]中实现可持续发展。

(五)优化信息技术环境

教育信息化是外语教师网络学习共同体的保障和支撑,共同体的发展与信息化程度密切相关。网络平台、社交软件等网络工具为外语教师专业学习活动提供了便利条件。移动技术的发展使各种终端成为个人便携装备[34],可为共同体内部知识转移提供互动场域和支撑技术,从而推动教师隐性知识显性化的进程。[35]笔者认为,就学校层面而言,有必要加强网络建设,实现无线网络全覆盖,使外语教师利用碎片化时间参与网络学习共同体成为可能。就共同体而言,可设立负责网络保障人员,随时检查,跟踪调适,提供软件、硬件资源保障。就共同体成员个人而言,有必要优化硬件设施,完善个人网络知识与技能,充分发挥社交网络媒介的便捷性、开放性和互动性。

五、结论

教师专业发展是提高教育质量、推动学科发展的重要保证。终身学习理念与学术研究的团体氛围是促进教师专业发展的有效保障。[36](P67)本研究厘定外语教师网络学习共同体内涵,并基于活动理论建构外语教师网络学习共同体模型,一方面顺应“互联网+教育”的战略趋势,另一方面对接广大中小学及高校一线外语教师的教学和学术需求。今后将结合不同层次院校、不同类型教师等具体案例,对该模型的有效性进行深入研究。

[1]武俊学,李向英.构建网络环境下教师学习共同体——教师专业发展的创新途径[J].现代教育技术,2006(1).

[2]唐如前.教师网络学习的知识共同体模型及构建[J].中国电化教育,2012(11).

[3]Pilgrim J,Bledsoe C.Engaging Pre-Service Teachers In Learn⁃ing Through Social Networking[J].Journal of Literacy and Technology,2011(12).

[4]Wesely PM.Investigating the Community of Practice of World Language Educators on Twitter[J].Journal of Teacher Educa⁃tion,2013(4).

[5]Yeh Y C.Analyzing Online Behaviors,Roles,and Learning Communitiesvia Online Discussions[J].Educational Technol⁃ogy and Society,2010(1).

[6]Dobie T E,Anderson E R.Interaction In Teacher Communi⁃ties:Three Forms Teachers Use To Express Contrasting Ideas In Video Clubs[J].Teaching&Teacher Education,2015(47).

[7]Chuang H H.Leveraging Crt Awareness In Creating Web-Based Projects Through Use Of Online Collaborative Learning For Pre-Service Teachers[J].Educational Technology Re⁃search and Development,2016(4).

[8]杨鲁新,付晓帆.语法教学理念及实践转变——活动理论取径[J].外语与外语教学,2014(1).

[9]郝亚迪.教师专业发展生态取向下的集体备课——基于CHAT活动理论的分析[J].新课程研究(上旬刊),2016(5).

[10]孟春国,陈莉萍.活动理论视角下的高校英语教师研究实践与认知[J].现代外语,2015(5).

[11]孟春国,陈莉萍.高校英语教师学科关注与文献阅读的研究——活动理论视角[J].外语与外语教学,2016(5).

[12]李荣山.共同体的命运——从赫尔德到当代的变局[J].社会学研究,2015(1).

[13]Lave J,Wenger E.Situated Learning:Legitimate Peripheral Participation [M].New York:Cambridge University Press,1991.

[14]Lieberman A,Miller L.Learning Communities:The Starting Point For Professional Learning In Schools And Classrooms[J].Leaning Forward,2011(32).

[15]宋萑.教师专业共同体研究[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

[16]郝琦蕾,王丽.新世纪网络教研研究的回顾与反思[J].天津师范大学学报(基础教育版),2017(2).

[17]Lieberman A.Networks As Learning Communities:Shaping The Future Of Teacher Development[J].Journal of Teacher Education,2000(3).

[18]刘清堂,朱珂.数字化学习资源与活动整合应用研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2015.

[19]孙钦美,郑新民.共同体视域下高校英语教师个性化学习的个案研究[J].外语界,2015(5).

[20]李芒,郑春萍,李子运,等.“互联网+”时代高校卓越教师的核心特征[J].中国电化教育,2017(1).

[21]Barab S,Kling R,Gray JH.Designing for Virtual Communi⁃tiesin the Serviceof Learning[M].New York:Cambridge Uni⁃versity Press,2004.

[22]戴炜栋.我国外语专业教育的定位、布局与发展[J].当代外语研究,2013(7).

[23]王天晓,李敏.教师共同体的特点及意义探析[J].教育理论与实践,2014(8).

[24]Engeström Y.Expansive Learning At Work:Toward An Activ⁃ity Theoretical Reconceptualization[J].Journal of Education and Work,2001(1).

[25][美]乔纳森,兰德.学习环境的理论基础[M].徐世猛,李洁,周小勇,译.上海:华东师范大学出版社,2015.

[26]张庆宗.外语学与教的心理学原理[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.

[27]覃玉梅,马秀芳,张海新.社会化网络环境下网络学习共同体的构建研究[J].教育理论与实践,2016(18).

[28]张雁玲,郑新民.课程与信息技术整合环境下外语教师信念探究[J].外语教学,2011(4).

[29]戴炜栋,王雪梅.信息化环境中外语教师专业发展的内涵与路径研究[J].外语电化教学,2011(6).

[30]CM Reigeluth.Instructional Design Theories and Models:A New Paradigm of Instructional Theory[M].Mahwah,NJ:Law⁃rence Erlbaum Associates,1999.

[31]张浩,吴秀娟.深度学习的内涵及认知理论基础探析[J].中国电化教育,2012(10).

[32]童成寿.外语教师心理学[M].北京:对外经济贸易出版社,2016.

[33]亓明俊,王雪梅.学习共同体视域下的大学英语新手教师专业认同:内涵、模型与路径[J].外语界,2017(6).

[34]胡加圣,靳琰.教育技术与外语课程融合的理论与实践研究[J].中国电化教育,2015(4).

[35]刘乃美,张建青.高校外语教师学习共同体中隐性知识显性化研究[J].外语教学,2016(4).

[36]庄智象,孙玉,严凯,等.国际化创新型外语人才培养与教材体系构建研究[M].上海:上海外语教育出版社,2015.