基于特定环境类型的公共艺术教学方法探索

2018-06-08撰文王鹤

撰文:王鹤

从2014年起,笔者探索在天津大学开设全校公选课“设计与人文——当代公共艺术”,按照高水平通识课标准开展课程建设,探索专业课程与通识课程结合的新路径,致力于借助公共艺术这一新兴学科的前沿成果提升理工科大学不同专业学生的审美素养与艺术兴趣,教学效果显著,广受学生欢迎。课程于2014年7月获批为天津大学、南开大学互选课程,并在两所大学同时开设。课程还于2015年建设为尔雅通识课,2017年3月面向全国700余所院校的200余万在校生开设,选课人数已超过5.1万人。2018年,课程获天津大学教学成果奖,并成为天津大学第三批在线开放课程。该课程已出版专用教材5部,有十余篇介绍课程建设成果的教学论文发表在国内外专业刊物上,得到相关领域师生的广泛关注。

图2 法国巴黎拉德方斯区某办公建筑前雕塑

在“设计与人文——当代公共艺术”课程建设的历程中,教学评价方式始终反映教学重点的演进。随着课程建设程度的深化,教学目标的调整,对应的评价方式也要进行变更。对“设计与人文——当代公共艺术”这门兼具理论与实践特点的课程来说,公共艺术方案设计不但是对教与学成果的全面考核,更是学习的重要组成部分。在这一阶段,部分院校的公共艺术专业学生,以及设计学下其他专业的学生,如环境设计,以及专业性质与日后工作环境与此关系较大的专业,特别是建筑学、城乡规划等专业的学生逐渐成为选课的主力军。他们既对公共艺术知识有较大渴求,又希望与自身专业学习结合,能够应用于今后的设计实践。在这一形势下,从课堂实践开始探索基于公园、广场、步行街、大学校园、滨水环境等8种特定环境的公共艺术教学。实践证明取得了良好的教学效果。[1]

一、课堂教学内容与配套教材建设

由于自身特色使然,公共艺术相对于传统雕塑艺术,对环境的归属性更强甚至不可分割。针对不同的环境特征,近年来世界范围公共艺术在尺度上、形态上都产生了显著地分化,类型特征日渐鲜明。从环境入手,有助于抓住公共艺术的精髓,打破传统上认识公共艺术的类型学局限。在课程建设中,经过反复斟酌与甄选,确定了8种主要环境:公园、广场、小型社区和步行街、大学校园、滨水环境、建筑内外环境、公路沿线和生态环境。这些环境类型中,公园、广场、建筑内外环境在与艺术结合方面历史悠久,新兴公共艺术在其中体现出对传统雕塑景观的继承与创新,同时又有功能上的拓展;步行街、地铁等环境类型自身就是新商业形态和新交通方式的产物,因此更早认识到了公共空间艺术创作的意义。总体而言,上述8种环境基本包含公共艺术主要存在环境,并能够概括当前公共艺术主要受众生活与工作区域,也能组成相对完整的城市环境,兼顾物理环境、人文环境的不同要求,对于教学来说易于进行基地调研。[2-3](图1、2、3、4)

图3 法国南特市南特岛更新建设沿河岸设计的十八环雕塑

每一部分的课堂讲授内容都包括该环境类型中公共艺术与空间形态或人文内涵互动的历史沿革,并根据时间脉络梳理每个年代2~3个有代表性的公共艺术案例,以发现其演进规律。对2010年以后公共艺术的5~10个案例分析是教学重点,分析要素包括落成时间、落成地点、委托方意愿、作者风格、设计意图、设计及施工过程、与环境的关系、完工后的评价与社会效果等。每一单元末尾都注重公共艺术作为一种极具潜力的新兴艺术形式在中国城市环境中的影响,因此都会单独分析一个中国此类环境类型公共艺术的案例,指出中国公共艺术与国际潮流趋势同步、超越的势头,或有待完善之处,以及某些方面的中国特色。[4]

对学习者设计方案的当堂或线上一对一辅导,是“设计与人文——当代公共艺术”课程从建设之初就一以贯之的传统,并取得了丰厚的成果,得到同学们广泛认同。随着课程进入在线开放建设阶段,探索线上线下“翻转课堂”,安排学生通过课程网络资源自学,课堂主要用来组织辅导、小组讨论、课堂汇报、教学演示等活动,以此提升教学效果。

课程高度重视教材建设,前几部教材从知识普及开始,过渡到侧重创意思维和专业课程,又发展到专业课程与通识课程结合,循序渐进、各有侧重、互为补充,助推教学质量不断迈上新水平。即将在华中科技大学出版社出版的“十三五”规划教材《公共艺术设计——八种特定环境公共艺术设计实训》则是课程发展到一个新阶段的具体体现。在这一基础上,通过将课堂讲授知识规范化、系统化,将几届学生基于特定环境的公共艺术设计作业进行梳理与点评,能够对课堂教学和尔雅在线课程学习者提供极大帮助。根据编写体系安排和版式要求,教材对每种环境的介绍都包括一个经典案例分析,需要注意的设计要点,3~5份学生作业及分类详细点评,与该环境类型最新案例追踪四个模块。最终挑选了35份作业进行详解。这些同学以高年级为主,也包括部分一年级同学。作业挑选以质量为首要考量,但也兼顾代表性,部分暴露出不足的作业也能对教学起到促进作用。

二、课程任务书拟定

根据训练要求,初步拟定任务书如下:

(一)课题名称:基于特定环境的公共艺术设计

(二)基本要求

1.方案必须基于特定环境展开,并契合所在环境的形态、尺度与人文背景。提供8个选项:公园、广场、步行街、大学校园、滨水环境、建筑内外环境、公路沿线和生态环境,任选其一,鼓励选择带有综合特征的环境。可以是实地调研,即周边现实环境;可以是有充足图像及背景资料,但未实地调研的环境;可以自建环境,但诸要素需合理。

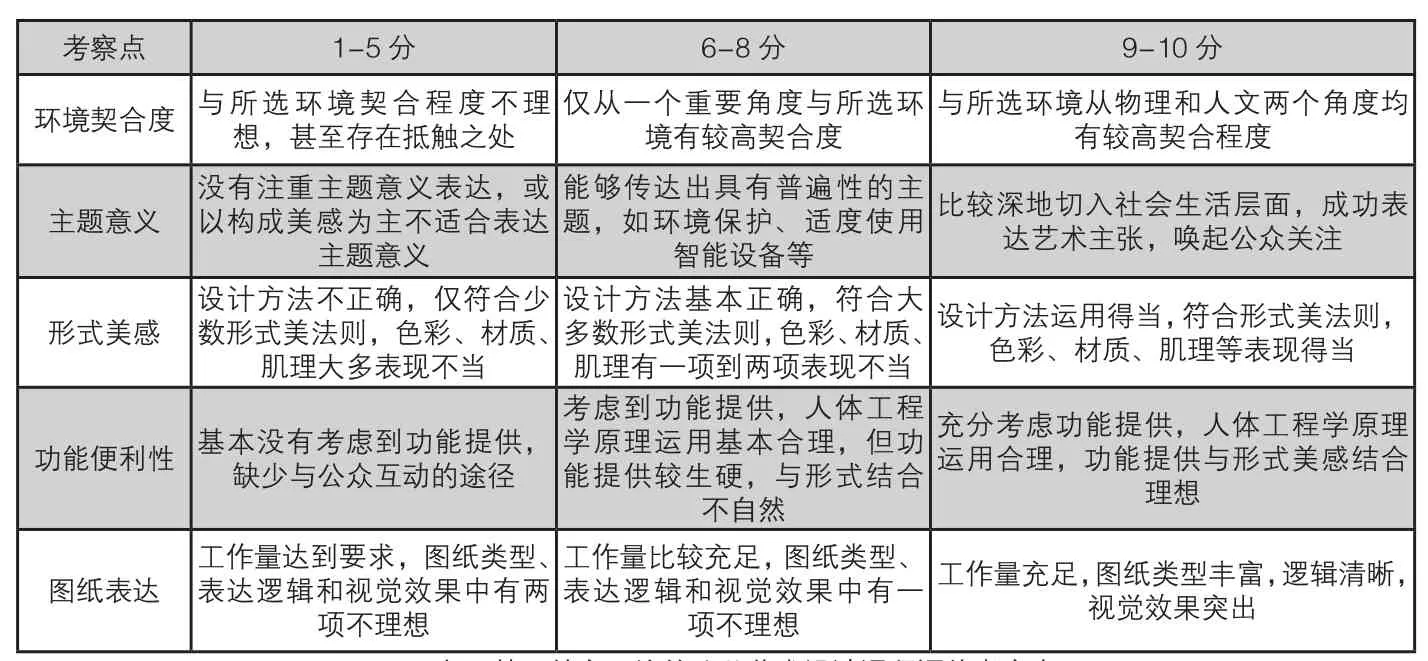

表1 基于特定环境的公共艺术设计课程评价考察点

2.方案需交替或统一使用现成品复制、二维图像拉伸、构成、像素化等设计方法。必须考虑作品与周边环境之间的相互关系。作品须具有形式美感。

3.必须具有一到两种公共艺术设计要素,如功能性、能动性等。鼓励进行声光电及多媒体尝试。

4.鼓励方案进行主题表达方面的探索,并与社会生活有所交集。

5.表现方式:软件、手绘、手工模型均可。

6.图纸内容:环境分析(含图、文)、灵感来源说明(含图、文)、多角度效果图、尺寸标注、功能示意图、节点图(可选)、形式逻辑生成(可选)、设计说明。

7.图纸数量:1号图(841mm×594mm)1~2张。

8.周期:6-7周。

三、课程考察点与分值

根据学习者的基本情况,确定五个主要考察点:环境契合度、主题意义、形式美感、功能便利性与图纸表达。(表1)之所以选择这五个考察点,主要是基于四点考虑:艺术创作的规律、公共艺术创作规律、教学规律和课程特点。从所有艺术创作的角度说,形式美感(形式)与主题意义(内容)都至关重要,著名的艺术理论家豪泽尔认为:“艺术质量和艺术完成自己任务的先决条件是成功的形式。所有艺术皆自形式始,尽管不以形式终。一件作品要进入艺术领域必须具有最起码的艺术形式。”[5]功能性是当代公共艺术的显著特征之一,也是公共艺术融入都市环境的必要条件,因此有必要对功能便利性进行考察;再次是教学规律,按照教学评价的要求,并出于归档考虑,要求以A1图纸为作业格式,因此有必要考察信息传达、标注等内容,因此考察图纸表达;最后是本课题的特点。“设计与人文——当代公共艺术”课程的教学评价每个学年进行课题更换,如“主辅公共艺术设计训练”“生态公共艺术训练”等,教学评价考察点随着课题更改而调整。既然课题聚焦于特定环境,因此与所选择环境的契合度,如尺度、色彩等要素的关系就有必要重点考察。

图4 法国巴黎拉德方斯区某广场利用地下通风口设计成雕塑

四、教学案例呈现

此处挑选了两位天津大学建筑学院建筑学专业学生的课程作业,通过考察点控制进行点评,以评估教学效果。

(一)案例1——都市·疏离(图5)

设计者:唐源鸿(天津大学建筑学院建筑学2012级)

指导教师:王鹤

设计周期:3周

该同学的方案选址是天津最繁华的滨江道,从步行街公共艺术设计要点出发,以互动要素为主题,既关注到公共艺术品与人的行为之间的互动,又能关注人与人之间的互动,设计思路比较完整。作品的具体形式由堆叠为三层的9个半透明筒体结构组成。设计者力求通过1:1人形雕塑、半透明材质等对穿梭人流中人与人关系的抽象演绎,引发观者对大都市中人与人之间疏离感的思考,符合课题训练效果,具有教学示范意义。

环境契合度:7分。该方案高度注重与环境的契合,对步行街上人流繁忙有较深刻地认识,作品主体结构垂直于人流主要方向,中间结构还可供人穿过以增强体验。半透明磨砂材质的采用也不喧宾夺主,既保证安全性又降低自身存在感的过度彰显。基本中性、理性的形态也比较契合步行街的商业氛围。

主题意义:8分。这一初看上去很简单的作品,在具体环境中却能具有较深的主题意义。大量运用剪影等人体结构,是葛姆雷等艺术家广泛采用的,并被实践证明能够得到广泛认同。通过流线的限定使人们感受自身与社会的联系,减少社会冷漠,这些都是公共艺术应当介入并发挥自身作用的主题。

形式美感:6分。方案本身使用非常典型的几何构成与剪影人物设计方法,通过图底关系的合理运用,使形象在视觉效果最大化的同时还能提供交通空间的作用。只要注意背景的相对纯净,视觉美感一般是比较理想的。

图5 都市·疏离

功能便利性:8分。该方案利用筒体结构构成的交通空间形成交流沟通的功能,从设计图上看基本能实现设计初衷,但如果落实则需要结合人体工程学原理深化设计,以符合人体尺度的多样性。可以对周边设施、铺装、绿化进行一体化设计,以更好地将作品融合到步行街环境中。

图纸表达:6分。方案意图清晰,环境契合度与功能便利性理想。注重运用平面图、示意图和多角度模型全面、系统地展示设计思路,比例人运用得当。图纸用色清爽纯净,对设计主题有很好的烘托作用。

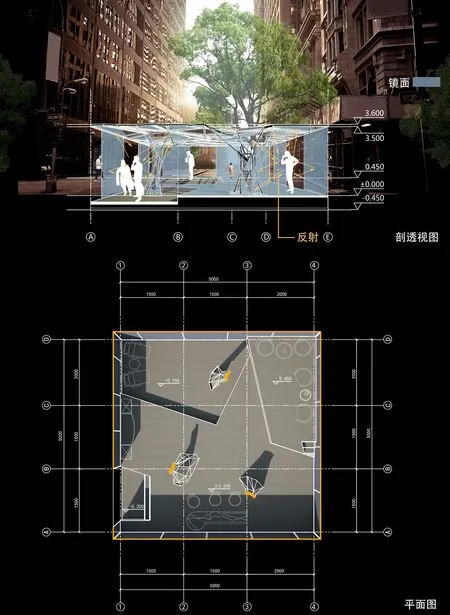

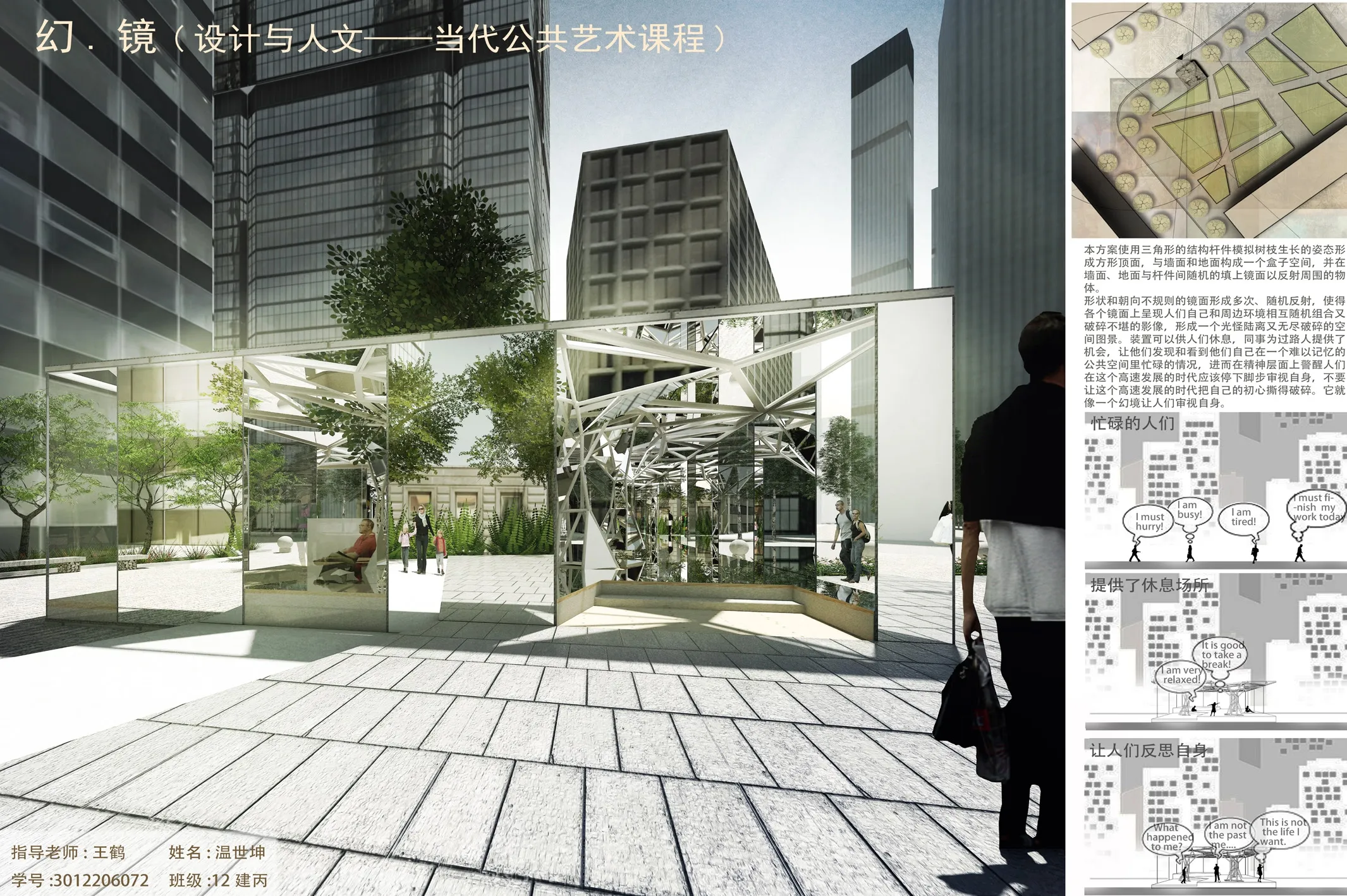

(二)案例2——幻境(图6、7)

设计者:温世坤(天津大学建筑学院建筑学2012级)

指导教师:王鹤

设计周期:6周

该方案的基本思路是构建一个适合广场人群的艺术性公共休息空间。具体元素运用有一定仿生特点,三角形结构杆件模拟树枝生长,形式逻辑合理且有一定美感。从更深层次说,该方案致力于满足公共空间的公众情感需求,充分借鉴《云门》《天镜》等知名作品,运用镜面公共艺术反射周边事物的经典设计手法,既营造出多变、奇幻的视觉效果,又产生如作者构思的促进人文思考的社会效果。设计充分考虑到广场硬质铺装和人流量大等特点,设计要素充实,达到训练要求,具有教学示范意义。

环境契合度:8分。由于自身专业学习背景,作者更多是基于建筑形态来寻求与城市广场环境的传统契合方式。近年来类似案例非常普遍,不过能够阐述是否具有永久性,还是临时性可能会更好。毕竟前者对环境嵌入度更深,可能需要进一步完善技术细节。

图 6 幻境1

图7 幻境2

主题意义:8分。作者运用了镜面反射手段,观赏者视野内的事物增多,确实能起到一定减轻压力和促进思考的社会效应。这在镜面反射型公共艺术中已经得到了一定程度的印证。同样,构建一个半封闭的空间后,空间内的人流速度减慢,也具有从现实生活中超脱出来,促进思考的作用,这在美国公共艺术获奖作品——克利夫兰市图书馆的《图像与场地》中体现得比较鲜明。[6]

形式美感:8分。正确运用仿生手法和镜面反射手法的公共艺术作品,一般都能产生比较理想的视觉美感。作者在细部独具匠心的处理更为形式美感加分。

功能便利性:8分。可提供传统意义上的休息和遮阳功能,并可同时满足较多人数的需求。

图纸表达:9分。内容完整,表达清晰,排版底色运用得当,富于视觉冲击力,主效果图视觉效果突出,但对总平面图的描绘不够准确。

结语

经实践反馈,基于特定环境的公共艺术设计教学将公共艺术设计技能与建筑设计、城乡规划设计、室内外环境设计、家具陈设设计等专业技能有机结合,抓住社会需求,帮助学习者掌握正确的环境调研方法,了解公共艺术创意设计流程,熟悉相应标准规范,并掌握与业主、建筑、规划及其他领域专业人员更好沟通的方法,成功达到了训练目的,在公共艺术专业成为设计学下新的二级学科后,对中国公共艺术教学模式的有益探索,为中国公共艺术建设水平的提升培养高质量人才,从而达到美化城市环境、培育社会艺术氛围、提升国家文化软实力的效果。[7]

[1]王强.略论公共艺术教学的价值观[J].雕塑,2006(3):38.

[2] H.H.阿纳森.西方现代艺术史[M].邹德侬,巴竹师,刘珽,译.天津:天津人民美术出版社,1986.

[3]樋口正一郎.世界城市雕塑·美国卷[M].李东,译.北京:中国建筑工业出版社,1997.

[4]田云庆.室外环境设计基础[M].上海:上海人民美术出版社,2007.

[5]阿诺德·豪泽尔.艺术社会学[M].居延安,编译.上海:学林出版社,1987.

[6]凌敏.透视当今美国公共艺术的五大特点[J].装饰,2013(9):27-31.

[7]刘中华.“跨领域”的公共艺术——汪大伟教授访谈录[J].创意设计源.2016(2):4-9.