地方政府文化财政支出竞争与空间溢出效应

——基于空间计量模型的实证研究

2018-06-07贺达,顾江

贺 达,顾 江

(南京大学商学院,江苏 南京 210093)

一、引 言

“政府干预与经济增长”议题在学术研究中一直是一个热门话题。学界就中国近30年来经济高速增长的原因展开广泛讨论。林毅夫(2007)从比较优势的角度认为持续的技术创新、政府引导的从计划经济向市场经济的转型带来了中国经济的高速增长[1]。周其仁(2010)指出廉价的劳动力市场、因政府主导改革降低的制度成本和国民对人力资本投资的增加是中国经济增长的基础[2]。周业安(2003)认为因财政分权导致的地方政府竞争极大的促进了经济增长[3]。周黎安(2007)认为地方政府官员的竞争锦标赛促进了中国经济增长[4]。这些观点都证实了在中国经济增长过程中政府扮演了极其重要的角色。

类似的高速增长也发生在我国文化产业发展过程中,自“十二五”规划纲要指出要“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”以来,各地文化产业增加值增速平均为10%,部分地区达到20%及以上,远远高于同期GDP增速。现有研究指出地方政府在文化产业发展过程发挥了积极推动作用。吕志胜(2012)指出稳定的公共财政投入保证了文化产业发展[5]。王凤荣等(2016)指出政府对于文化领域的财政支持力度越大,文化产业发展速度越快[6]。同时地方政府制定的文化产业政策对文化产业发展的影响是短期的,而中央政府制定的文化产业政策对文化产业发展的影响是长期的。这些都表明从中观的产业层面来看,政府在文化产业发展过程中起到了巨大的推动作用。

在研究“政府和文化产业发展”议题时,现有文献集中在地方政府和文化产业发展的关系上,往往忽视了地方政府之间的互动关系。考虑到文化产业发展的特殊性,部分文化产品和服务有公共物品的属性,特别是文化产业发展成果对政府官员的政绩考核作用并不明显。在地方政府在“以GDP增长为核心”的晋升锦标赛激励模式下,政府对公共物品的供给往往存在着搭便车行为。因此,本文通过构建最优化模型假定地方政府间存在三种可能的策略性行为,并通过SAC空间计量模型实证检验我国地方政府间策略性互动行为类别,同时通过设定5类不同的空间权重矩阵,分析地方政府间策略性互动行为的空间溢出效应。

二、文献综述

地方政府间策略性互动行为是公共经济学研究的重要主题。地方政府为获得更多经济资源展开策略性互动行为,Akai和Suhara(2013)认为这些策略性互动行为具体可以分为策略性替代行为,相互独立和策略性互补行为三种行为模式,即存在相互竞争,搭便车和相互独立三种可能[7]。策略性互动行为的理论框架最早是Besley和Case(1992)研究美国各州选民对州政府的支持率和相邻州的税收政策之间的关系,研究表明由于信息外溢效应,公众会把相邻州政府的表现作为对本州政府绩效评价的依据,即州政府之间的标尺竞争机制是美国各州税收政策策略性互动的原因[8]。Brueckner(2003)提出两类研究地方政府间策略性互动行为的模型框架,一是跨行政区域溢出模型(SPILLOVER MODEL),还有一类是资源流动模型(RESOURCE-FLOW MODEL),同时指出模型中非零的斜率系数表明地方政府间存在策略性互动行为,大部分的实证检验表明斜率系数为正,即大部分地方政府之间是策略互补行为[9]。Revelli(2005)引入制度变革时间哑变量,采用地方财政支出反应函数分析英国地方政府间策略性互动行为,指出地方政府通过财政手段争夺有利于本地区经济发展的稀缺资源,表现为地区间的相互竞争[10]。Baicker(2001)通过全面地考察五种不同空间权重矩阵设定对地方政府间策略性互动行为的影响,来识别是哪一种机制在发挥作用,除了沿用Case et al.(1993)采用的地理相邻、黑人占比差值和人均收入差值三种空间权重矩阵以外,还增加了人口权重的地理矩阵和洲际移动便捷性两种空间权重矩阵[11][12]。

国内现有文献在研究地方政府策略性互动行为时主要研究的是地方政府间竞争行为,研究大多是从经济发展、官员晋升、财政税收、环境规制和腐败行为等角度进行探讨。周业安和赵晓男(2002)从经济发展的角度把地方政府竞争行为模式分为进取型地方政府、保护型地方政府和掠夺型地方政府三种类型,通过三种类型政府间博弈得出结论,政府体制改革的目标是建设进取型政府,从而减少贸易成本保持经济增长[13]。周黎安(2007)从中国地方官员的“晋升锦标赛治理模式”角度揭示这种特定模式与中国高速经济增长及地方政府间竞争等各种特有问题的内在关联[4]。郭庆旺和贾俊雪(2009)从财政支出竞争角度考察我国省级政府在财政支出政策方面的策略性互动行为、形成机制及其对经济增长的影响,通过分析财政总支出、各类支出项目(包括经济性、社会性和维持性支出)存在显著的策略性互动行为,指出财政竞争机制在其中发挥了重要作用[14]。张华(2016)从环境规制的角度实证检验了地方政府在环境规制方面的策略性互动行为,实证表明地区间环境规制存在显著的互补型策略性互动行为,2006年以后地区间环境规制的互补型策略性互动行为有所减弱[15]。汪伟等(2013)从官员腐败行为的角度实证证明地方官员腐败行为不仅与本地区的特征有关,而且与竞争省份官员的腐败行为有关,地方政府官员腐败行为表现为互补型策略互动,如果竞争地区官员腐败水平降低,那么本地区官员的腐败水平也会降低[16]。

然而在现有文化产业等公共产品和服务供给方面,地方政府策略性互动行为的研究较少。有鉴于此,本文构建理论模型分析我国地方政府间可能存在的策略性互动行为模式,同时以省级面板数据为基础运用空间计量模型进行实证检验,探讨其影响因素及其空间溢出效应。与已有的研究相比,本文的特色主要体现在以下两个方面:(1)本文对地方政府间策略性互动行为的研究角度是基于文化财政支出的角度,考察了政府公共物品供给上的策略性互动行为;(2)本文采用和以往不同的空间权重矩阵设定来探究地方政府策略性互动行为的影响因素,除了传统的地理相邻空间权重矩阵,地理距离空间权重矩阵,还有考察省际移动便捷性的高铁乘车时间权重矩阵、文化产业增加值的经济距离空间权重矩阵和人口规模空间权重矩阵。

三、理论模型

考虑一个简单经济模型,假设存在N个地方政府,各地方政府通过财政支出为本地居民提供公共服务,地方政府行为目标是使本地居民福利最大化。同时地方政府的财政支出水平存在空间溢出效应,即相邻地方政府财政支出水平会影响本地政府的财政支出水平。为了简化模型,假设各省居民是同质的,政府只提供一种公共物品,且不考虑转移支付。

对于i省的居民而言,居民效用Ui为:

Ui=ui(Ci,Gi,G-i;Xi),i=1,2,…N

Ci=Yi-Ti

其中,Ci为i省居民的私人消费,Gi是i省政府财政支出水平,G-i是除了i省以外相邻地方政府财政支出水平,Xi是i省的其他特征,Yi为i省的居民收入,Ti是i省政府征收的总额税。

政府目标是本地居民效用最大化,即

(1)

s.tCi=Yi-Ti

(2)

Ti≥Gi

(3)

由效用最大化一阶条件可得:

(4)

对(4)两边全微分,将(3)带入且dG-i=0;dXi=0,得到:

(5)

理论模型证实了政府间策略性互动行为的三种可能性,现实中我国地方政府间行为到底属于哪一种,这还需要实证的检验。

四、描述性分析和相关性检验

(一)描述性分析

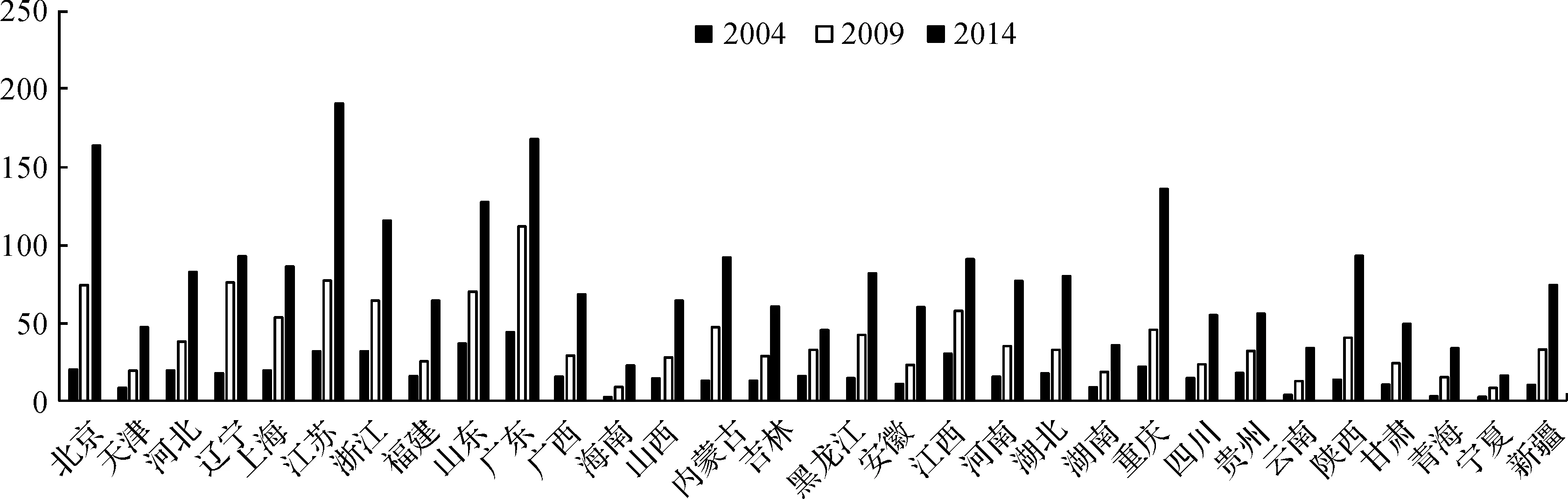

本文衡量Gi的指标是地方政府文化财政支出(exp),采用的数据是31个全国省市2004 ~ 2014年的地方财政支出中文化体育与传媒支出,这反映了各地方财政对公共文化的支出情况。图1反映了2004年,2009年和2014年全国31个省市的地方政府文化财政支出水平。总体上看,从2004到2014年,各地文化财政支出显著增长。分地区看*本文将31个省市按地理区域划分为东部、中部和西部地区。东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西和海南12个省市;中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南9个省份;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆10个省市。,东、中、西部地区间文化财政支出呈现阶梯式差距,而在东部(中部或西部)地区内各省份财政支出存在趋同性,这表明各地的财政支出水平在区域上与邻近省份的财政支出有比较明显的溢出效应。

图1 2004、2009、2014年我国各省市地方文化财政支出水平(单位:亿元)资料来源:数据来自2004年,2009年和2014年《中国财政年鉴》,按当年价格计算。

(二)空间相关性检验

在进行空间回归分析之前,要对地方政府文化财政支出的空间相关性进行检验,本文采用Moran’s I检验方法,检验文化财政支出是否存在统计意义上的空间相关性。其中Moran’s I指数的定义方式如(6)所示:

(6)

关于空间权重矩阵的选择,本文参照Akai和Suhara(2013)的方法,通过构建不同空间权重矩阵来探究各地方政府间策略性互动行为的形成原因[7]。同时针对中国实际情况,本文补充了省际移动便捷性空间权重矩阵和经济距离空间权重矩阵。本文的空间权重矩阵均经过行处理,保证每一行加总之和为1。五个空间权重矩阵分别是:

第一个空间权重矩阵W1是地理相邻空间权重矩阵。通过判断两个省或直辖市之间是否存在有共有边界来设定该矩阵,以考察地理因素的重要性。具体构造是地区i和j如果拥有共同的边界,则空间权重ωij取值为1,否则取值为0。

(7)

第二个空间权重矩阵W2是地理距离空间权重矩阵。一般按照各省会城市或直辖市之间的地理距离设定权重。这是因为对中国大部分省市而言,省会城市和直辖市集聚了本地区大多数的资源,因此权重元素用各省会城市或直辖市的球面距离的倒数计算。

(8)

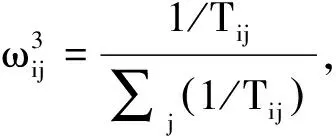

第三个空间权重矩阵W3是省际移动便捷性空间权重矩阵。如果交通方便的相邻省份有较为完善的文化公共物品提供,本地政府可能会因此减少本地区的文化财政支出。所以文化财政支出与省际移动的便捷性相关。考虑到中国便捷的高铁网络,本文省际移动便捷性权重矩阵元素选取的是往来各省会城市或直辖市之间高铁时间的倒数。其中由于少部分省份之间没有高铁,就用最短的列车时间计算。

(9)

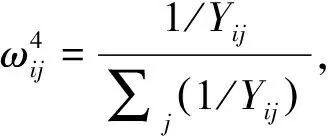

第四个空间权重矩阵W4是经济距离空间权重矩阵。地方政府间文化财政支出和本地文化产业发展状况有很大的相关性,同时在文化产业发展程度相近的地区之间会有相互学习、模仿的动机,因此选取各省或直辖市文化产业增加值差值的倒数作为权重元素。

(10)

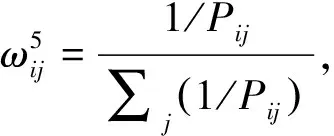

第五个空间权重矩阵W5是人口规模空间权重矩阵。相对于其他产业,文化产业发展需要创意人才的集聚和需求的拉动,政府文化财政支出也和人口聚集度相关,因此选取各省或直辖市人口规模差值的倒数作为权重元素。

(11)

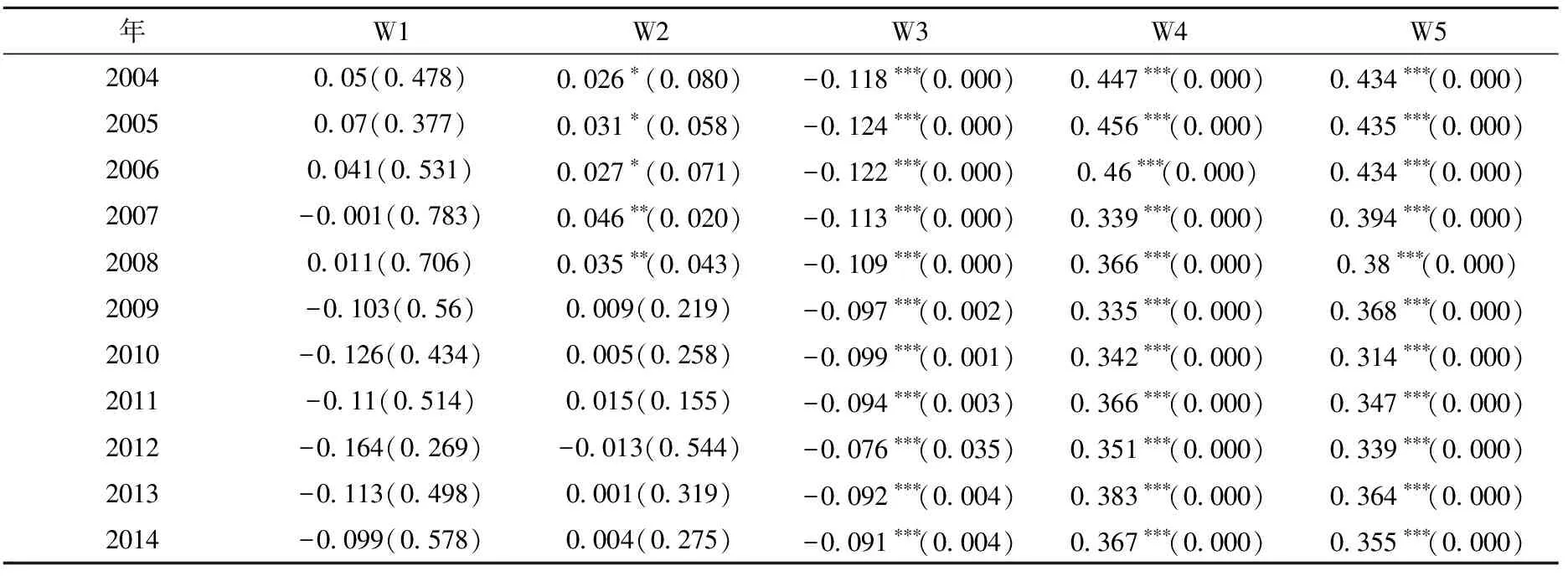

根据地方政府文化财政支出的Moran’s I指数可以看出(见表1):运用W1和W2分析得到的Moran’s I指数均不能通过检验,表明全国各地方政府文化财政支出水平在地理相邻和地理距离上不存在空间依赖性。而运用权重矩阵W3、W4和W5计算的历年Moran’s I指数基本都通过了1%的显著性检验,说明全国层面地方政府文化财政支出在便捷的省际移动、相似的经济水平和人口规模的省份间存在较为明显的空间依赖性,适合进行空间计量回归。其中,运用W3分析得到的Moran’s I指数均为负值,表明全国各地方政府文化财政支出水平在省际之间的交通便捷程度上负相关。用W4和W5分析得到的Moran’s I指数均为正值,表明全国层面地方政府文化财政支出水平在省际之间的文化产业发展和人口规模差异程度上正相关。进一步分析可以看出,历年来Moran’s I指数变化不大,表明在全国层面地方政府文化财政支出水平的空间依赖性相对稳定。

表1 地方政府文化财政支出历年Moran’s I指数

注:括号内是p值,*** 、** 、*分别表示参数在显著性水平1%、5%、10%下显著。

五、实证分析

(一)计量模型设定

为了与空间计量模型作对比,本文先做普通面板的回归,以证明本文选取的自变量确实有效,普通面板的计量模型构造如式(12):

Yit=Xitβ+αi+νt+εit

(12)

由于地方财政支出可能既存在因果关系,又受到共同随机冲击的影响,即空间滞后相关和空间误差相关两者可能同时存在。为了检验我国地方政府间策略性互动行为属于理论模型中提出的三种可能结果中的哪一个,本文采用了更为一般空间计量SAC模型,如式(13):

Y=ρ(IT⊗WN)Y+Xβ+lT⊗αi+lN⊗νt+ε

ε=λ(IT⊗WN)ε+μ

(13)

(二)变量选取和理论假设

考虑到可能存在其他因素影响地方政府的文化财政支出水平,参考杨林和盛银娟(2015)的研究[17],根据我国公共文化所涉及的主要领域,本文选取了一些自变量:

1.地区经济状况(gdp)。经济实力反映了一个地区经济发展的情况,本文采用人均GDP指标来衡量地区经济实力。只有当经济发展到一定阶段之后,政府才有财力支持文化产业发展。

假设1:地区经济状况与文化财政支出正相关。

2.财政分权程度(fid)。财政分权是由中央政府赋予的,地方政府在债务、税收和预算等方面的自主权。本文以本地区财政收入占国家总体财政收入的比重作为指标。不使用财政支出占比是因为各地的财政支出除了包括本地的财政收入,还包括中央的转移支付,但地方政府很难控制转移支付部分的资金使用情况,因此一般不被地方政府视为可支配财力。财政分权程度越大,地方政府的可支配财力和自主财政决策空间越大,越有可能因为政府间竞争增加对本地区文化财政的支持力度。

假设2:财政分权程度与文化财政支出正相关。

3.地区文化产业发展情况(org)。地区文化产业发展情况是各个地区文化产业发展现状,用本地区文化市场经营机构数来反应。当一个地区文化产业发展情况较好时,文化产业发展可以较好的进入市场配置资源的良性循环阶段,不再需要政府的大力扶持。

假设3:地区文化产业发展情况与文化财政支出负相关。

4.人口密度(den)。人口密度反映了各省份人口密集程度,本文用人口总数和地区面积的比值来表示。政府对文化公共品的投入最终是和本地人口正相关的,如果人口密度大,那么居民对文化公共物品的需求会增加,政府的文化财政支持也必然增加。

假设4:人口密度与文化财政支出正相关。

5.城镇化水平(urb)。城镇化水平是衡量城市化发展程度的数量指标,本文用城镇人口数占地区人口总数的比例来衡量城镇化水平。一般而言,城市里的文化需求往往可以交给市场完成,但农村的文化需求往往需要政府文化财政投入。因此当城镇化程度越高,政府文化财政支出会降低。

假设5:城镇化水平与文化财政支出负相关。

6.受教育程度(edu)。受教育程度反映了地区在教育水平上的差距,在一定程度上会影响地区对文化公共物品的供给,本文选用大专及以上学历人口数占地区人口总数的比例来衡量地区受教育程度。居民的文化需求会受到受教育程度的影响,当受教育水平较高时,对文化公共物品的需求量会增加。为满足居民的文化需求,政府文化财政支出会增加。

假设6:受教育程度与文化财政支出正相关。

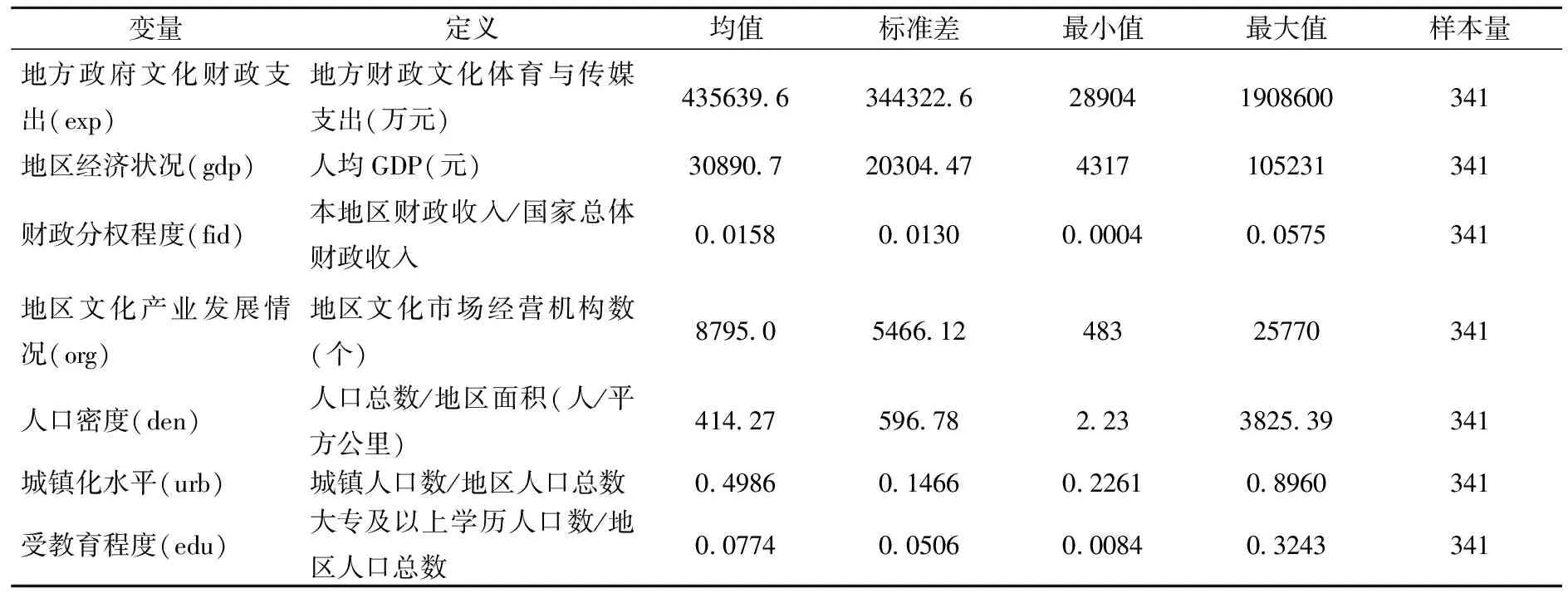

(三)数据来源和描述性统计

本文选取的样本是包含2004~2014年中国31个省、直辖市和自治区(不包含港澳台地区)的341个数据。数据来自《中国统计年鉴》《中国文化文物统计年鉴》《中国文化和相关产业统计年鉴》《中国财政年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。各变量的描述性统计见表2,可观察到各地方政府文化财政支出差异明显。

表2 变量描述性统计分析

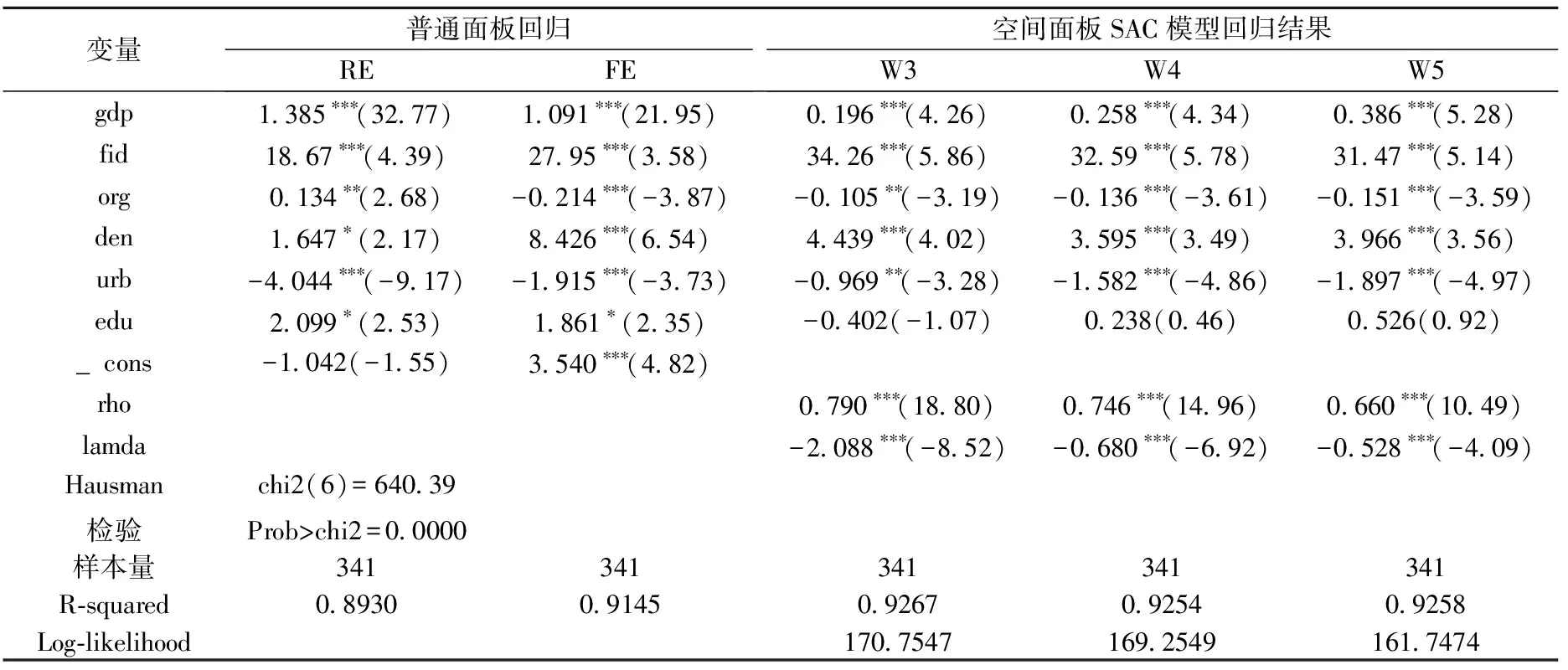

(四)模型回归结果

为消除量纲的影响,在做实证前要先对地方政府文化财政支出、地区经济状况、地区文化产业发展情况、人口密度数据进行对数化处理得到变量exp, gdp, org, den。

本文首先仅对模型进行普通面板数据回归,从而能够与加入空间因素的结果进行对比,回归结果如表3所示。其中,面板数据随机效应模型和固定效应模型回归结果的R-squared均较大,拟合优度较好,其中变量地区经济状况、财政分权程度、地区文化产业发展情况、人口密度、城镇化水平、受教育程度对地方文化财政支出的影响都显著。在随机效应模型中,地区文化产业发展情况对地方文化产业财政支出的影响是正值,但在固定效应模型中这个影响是负值。本文采用Hausman检验面板模型应该采用RE还是FE,结果显示p-value=0.0000,因此拒绝随机效应的原假设,应采用固定效应模型。由固定效应面板模型系数来看,以上假设得到了验证。

根据空间相关性检验可以看出,加入空间因素后,以权重矩阵W1和W2计算的Moran’s I指数不显著,因此不能进行空间计量回归分析;以W3、W4和W5权重矩阵分析的各地方政府文化财政支出的空间溢出效应通过了1%的显著性检验,说明全国层面地方政府文化财政支出存在较为明显的空间依赖性,适合进行空间计量回归。

表3 全国各地方政府文化财政支出模型回归结果

注:括号内为t值,*** 、** 、*分别代表在0.1%、1%、5%的显著性水平下显著。下同。

空间计量模型一般有SAR、SEM和SAC模型等,对不同的权重矩阵,本文按照Anselin(1990)、何江和张馨之(2006)提出的规则,通过LM-error、LM-lag检验进行空间计量模型选择,结果显示LM-lag检验和LM-error检验均显著,即空间滞后效应和空间误差效应同时存在,因此模型选用SAC模型,如式(13)[18][19]。以W3空间矩阵为例,LM-lag(Ansenlin)=2528.9272,p-value=0.0000;同时LM-error(Robust)=278.4670,p-value=0.0000,因此选择SAC模型。

对比分析普通面板的回归结果,可以发现,在加入了空间因素之后,假设1-5仍然成立。但假设6不再成立,自变量受教育程度(edu)的系数不再显著。一个可能的解释是因为受教育的载体——人力资源本身就具有较强的流动性,发生跨区域的流动很频繁,一个人很可能在本地区接受教育,但是在另一个地区工作。因此考虑到空间因素之后,受教育程度的系数就不再显著。

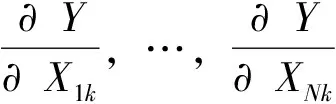

(五)直接效应和间接效应的检验

表4报告了空间权重矩阵为W3、W4和W5时SAC测度的直接效应和间接效应以及总效应。观察各效应数值可以发现,模型有很强的稳健性,各变量系数变化较小。对直接效应(表4第2,5,8列)和间接效应(表4第3,6,9列)而言,均有:①地区经济状况(gdp)、财政分权程度(fid)和人口密度(den)的直接效应、间接效应和总效应均显著为正,说明一个地区的经济越发达、拥有较高的财政自主度和高的人口密度均会对本地区政府的文化财政支出产生正向溢出效应,同时也对相邻省市地方政府的文化财政支出产生正向影响。②地区文化产业发展情况(org)和城镇化水平(urb)的直接效应、间接效应和总效应显著为负,说明一个地区的文化产业市场化程度和高度的城镇化水平会对本地区政府的文化财政支出产生负向溢出效应,也对相邻省市地方政府政府的文化财政支出产生负向影响。③受教育程度(edu)的空间溢出效应不显著(虽然在普通面板模型中显著),说明一个地区的受教育水平不会对政府的文化财政支出产生直接或者间接影响。

表4 全国各地方政府文化财政支出的直接效应、间接效应和总效应

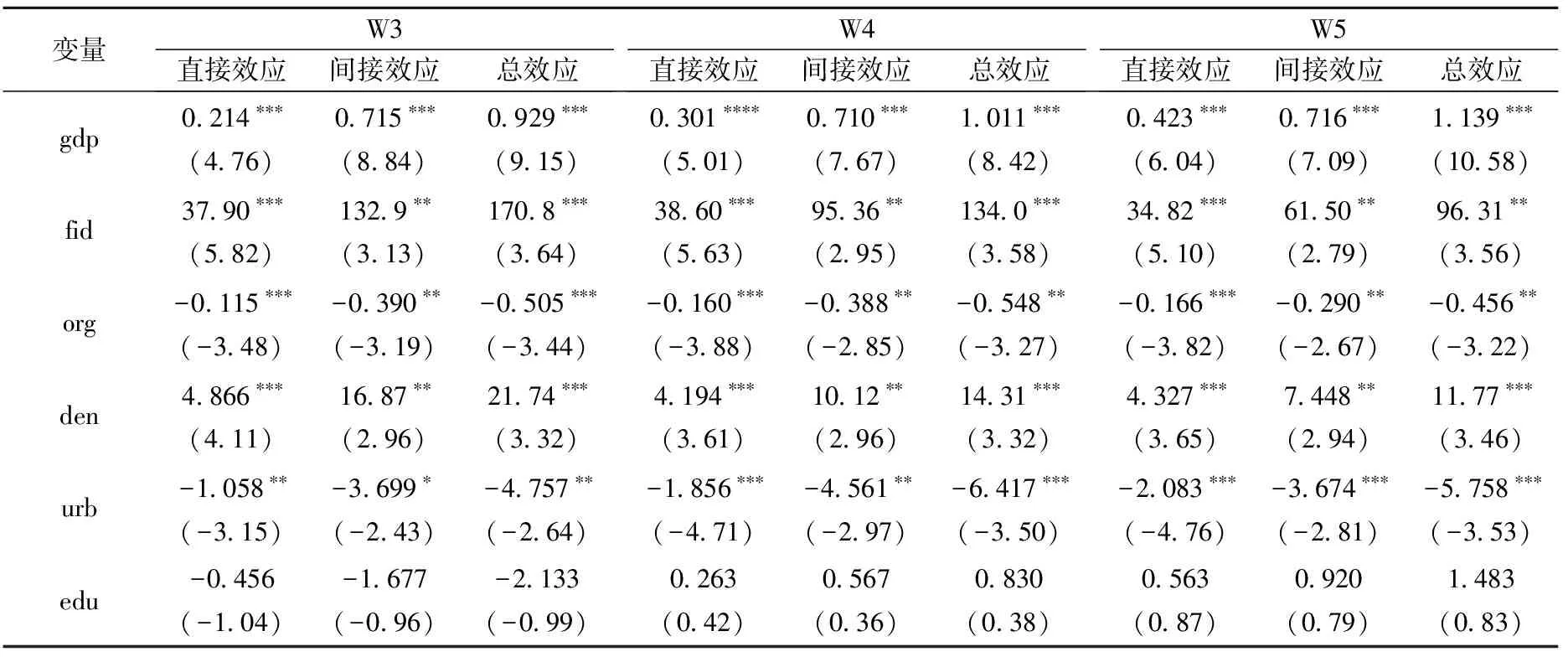

(六)直接效应和间接效应的相对重要性分析

因各变量的单位不尽相同,上述SAC模型的系数只能反映存在空间关系,但各变量之间不能比较大小。为比较各解释变量的相对重要性,本文采用Newman和Browner(1991)提出的标准化回归系数方法,通过标准化各变量,再用SAC模型回归,得到新的回归系数和标准化后的空间效应值[23]。表5是标准化后的模型W3s、W4s和W5s的直接效应、间接效应和总效应的数值,分别对应于原有的模型W3、W4和W5。

表5 标准化后的直接效应、间接效应和总效应

总体来看,就直接效应而言,在各空间权重矩阵W3、W4和W5下,影响因素排名第一位的自变量是财政分权程度,它变化1个标准差将导致地方财政支出变化约0.5998个标准差,表明地方财政自主权对地方文化财政支出的影响相对最大;影响因素排名第二位的自变量是城镇化水平,且其系数均为负值,它变化1个标准差将导致地方财政支出负向变化0.3个标准差(W3下数值略小);影响因素排名第三位的变量是人口密度,其系数值是0.3541;影响因素排名第四位的是地方经济状况,且系数为正值;直接影响因素较小的自变量是地区文化产业发展情况,且系数均为负值。受教育程度的变量系数不显著。这说明在促进本地地方政府财政支出的各类因素和机理中,最重要的是财政分权程度和城镇化水平,地区经济状况和人口密度的直接效应影响较为接近。

就间接效应而言,在统计显著的变量中,财政分权程度绝对值最大;其次是人口密度和城镇化水平,它们的间接效应数值较为接近,地区经济状况的系数为正,地区文化产业发展情况系数为负,且绝对值最小。这说明财政分权程度、人口密度、地区经济状况对周边政府文化财政支出具有相对最为显著的正向空间溢出效应,而城镇化和地区文化产业发展状况则存在着负向的极化效应。

六、结论与政策建议

本文通过构建最优化模型指出各地方政府间存在着三种可能的策略性互动行为,分别是相互竞争,搭便车和相互独立行为。考虑到文化产业的特殊性,通过设定地理相邻、地理距离、省际移动便捷性、经济距离、人口规模这5种空间权重矩阵,运用空间计量SAC模型对地方政府间策略性行为进行实证检验。得出如下结论:(1)我国地方政府间文化财政支出是相互竞争的,且在省际移动便捷性、经济距离、人口规模这3类不同形式空间权重矩阵下均可以得到相似结论,证明其结果具有稳健性。但在地理相邻、地理距离空间权重矩阵下并不显著,证明地方政府在选取竞争对象时,并不是基于地理距离,更倾向于选择文化产业发展程度接近,交通便捷或者具有相似人口规模的省份。(2)在地方政府文化财政支出的影响因素中,地区经济状况、财政分权程度、人口密度和受教育程度与地方政府文化财政支出正相关;地区文化产业发展情况和城镇化水平与地方政府文化财政支出负相关;由于受教育的人才有较强流动性,因此在空间计量模型中,受教育程度不再显著。(3)在比较各变量空间溢出的直接效应和间接效应时,财政分权程度和城镇化水平有较高的正向空间溢出效应,地区文化产业发展情况和城镇化水平的空间溢出效应为负。

据此本文提出如下政策建议:第一,地方政府在发展文化产业过程中存在着明显的相互竞争关系,这种竞争在一定程度上促进了文化产业的快速发展,但在实践中政府间相互竞争往往导致资源的过度争夺和重复建设。现实中诸如老子、李白、西施等“名人故里争夺战”屡见不鲜,类似还有各地方政府大批量、同质化、重复建设文化产业园区。地方财政分权度是影响政府财政支出的重要因素,因此要规范化各地文化财政投入,合理引导资金使用方式。第二,要进一步完善各地文化产业的政策体系,促进文化产业市场发展。文化市场发展程度越成熟,在一定程度上可以减弱地方政府间竞争。第三,经济状况会影响政府财政支出,经济落后地区人民精神文化需求更多地依靠政府投入,因此中央要适度增加对经济不发达省份的转移支付。

参考文献:

[1] 林毅夫. 李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹——自宋以来的长期经济发展[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),2007,(4): 5-22.

[2] 周其仁. 中国经济增长的基础[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版) ,2010,(1): 18-22.

[3] 周业安. 地方政府竞争与经济增长[J]. 中国人民大学学报,2003,17(1): 97-103.

[4] 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究,2007,(7): 36-50.

[5] 吕志胜. 公共财政投入与文化产业增长:影响与对策建议[J]. 财政研究,2012,(10): 36-39.

[6] 王凤荣,夏红玉,李雪. 中国文化产业政策变迁及其有效性实证研究——基于转型经济中的政府竞争视角[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2016,(3): 13-26.

[7] Akai N., Suhara M. Strategic Interaction among Local Governments in Japan: An Application to Cultural Expenditure[J]. The Japanese Economic Review,2013,64(2): 232-247.

[8] Besley T., Case A. Incumbent Behavior: Vote-seeking, Tax-setting, and Yardstick Competition[J]. American Economic Review,1992,85(1): 25-45.

[9] Brueckner J. K. Strategic Interaction among Governments: An Overview of Empirical Studies [J]. International Regional Science Review,2003,26(2): 175-188.

[10] Revelli F. On Spatial Public Finance Empirics [J]. International Tax and Public Finance,2005,12(4): 475-492.

[11] Baicker K. The Spillover Effects of State Spending [J]. Journal of Public Economics,2001,89(2): 529-544.

[12] Case A. C., Rosen H. S., Jr. J. R. H. Budget Spillovers and Fiscal Policy Interdependence: Evidence from the States [J]. Journal of Public Economics,1993,52(3): 285-307.

[13] 周业安,赵晓男. 地方政府竞争模式研究——构建地方政府间良性竞争秩序的理论和政策分析[J]. 管理世界,2002,(12): 52-61.

[14] 郭庆旺,贾俊雪. 地方政府间策略互动行为、财政支出竞争与地区经济增长[J]. 管理世界,2009,(10): 17-27.

[15] 张华. 地区间环境规制的策略互动研究——对环境规制非完全执行普遍性的解释[J]. 中国工业经济,2016,(7): 74-90.

[16] 汪伟,胡军,宗庆庆. 官员腐败行为的地区间策略互动:理论与实证[J]. 中国工业经济,2013,(10): 31-43.

[17] 杨林,盛银娟. 山东省医疗卫生事业财政投入绩效的影响因素研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版),2015,(4): 83-90.

[18] Anselin L. Spatial Econometric: Methods and Models [J]. Journal of the American Statistical Association,1990,85(411): 160.

[19] 何江,张馨之. 中国区域经济增长及其收敛性:空间面板数据分析[J]. 南方经济,2006,(5): 44-52.

[20] Lee L. F., Yu J. Estimation of Spatial Autoregressive Panel Data Models with Fixed Effects [J]. Journal of Econometrics,2010,154(2): 165-185.

[21] Lesage J. P. An Introduction to Spatial Econometrics [J]. Revue D Économie Industrielle,2008,123(123): 513-514.

[22] Elhorst J. P., Fréret S. Evidence of Political Yardstick Competition in France Using a Two [J]. Journal of Regional Science,2009,49(5): 931-951.

[23] Newman T. B., Browner W. S. In Defense of Standardized Regression Coefficients [J]. Epidemiology,1991,2(5): 383.