市场营销视角下民办高校的发展策略:福建为例

2018-06-05吴志雄

吴志雄

(泉州海洋职业学院 人文系,福建 石狮 362700)

随着我国高等教育大众化进程的加快和海峡西岸经济区建设的大步向前,福建省民办高等教育建设取得了较大成就,截至2017年5月,共有民办高校36所,其中本科15所(含独立学院7所)、专科21所,占该省高校总数的40.4%。据教育部公布的2017年全国高等学校名单,福建省民办高校总数排在第6位(与河北省并列),占当地高校比重排在第2位,可见该省民办高校发展规模在全国范围内名列前茅。究其根源,主要是福建省经济社会发展对高素质人才的需求较为旺盛,且该省民营企业家和华侨众多,其中不乏关心福建教育、热心办学之人,如缅甸籍爱国华侨吴庆星先生及其家族设立的仰恩基金会创办了仰恩大学,新加坡籍爱国华侨蔡天真先生创办了泉州海洋职业学院等。

然而,生源短缺、办学条件较差等问题制约着福建省民办高校的进一步发展。市场营销理论认为,满足顾客需求是市场营销主体的出发点和归宿点,利润并不是目的,而是满足顾客需求后的结果。因此,如果一个企业的产品不受市场欢迎,首先应考虑自身因素,是定位的问题还是产品、价格、渠道和促销组合的问题,或者是自身适应环境和竞争的问题等。当前福建省民办高校发展中遇到的瓶颈,可借用市场营销理论加以考虑,即本校有何特色,这种特色是否被消费者(学生、家长以及用人单位)接受并乐于传播,为何消费者不选择本校,如何优化办学条件以更好地满足消费者的需求,等等。这就要求民办高校打破被动等待政府资助和政策扶持的常规思维,对内调整办学定位,对外树立学校品牌。

一、福建省民办高校的发展瓶颈

(一)生源短缺

1999年高校扩招以后,我国高等教育开启了大众化进程。2013—2017年期间,福建省高考总人数分别为26.6万、25.5万、18.9万、17.5万和18.8万,下降趋势明显。2017年,福建省高校共录取16.85万考生①,根据“中国教育在线”网站整理而成(http://www.eol.cn)。分摊到全省高校中,平均每所高校录取1 893人。与公办高校相比,民办高校无论在规模、办学条件还是在社会影响力等方面都不具吸引力。从民办高校历年实际录取情况看,有些学校报到人数不到1 000人,如泉州工程职业技术学院建校3年后就向南安市人民法院申请重整,主要原因就是招生不足造成学校难以为继。

(二)政府财政支持有限,办学条件较差

2016年,上海市政府支持民办高校的扶持资金达32 000万元*数据来源于《上海市教育委员会关于拨付2016年度上海市促进民办教育发展专项资金(民办高校内涵发展类)的通知》(沪教委民〔2016〕12号)。,陕西省从2012年起每年设立3亿元民办高等教育发展专项资金*数据来源于《陕西省人民政府关于进一步支持和规范民办高等教育发展的意见》(陕政发〔2011〕78号)。,相比之下,福建省政府对民办高校的直接财政资助十分有限,2017年民办高校发展专项资金3 000万元*福建省教育厅:《27所民办高校获省级财政补助 3 000万元》,2017-09-05,http://www.fjedu.gov.cn/html/jyyw/jyt/2017/09/05/13d88490-92cf-480c-a6e3-908c68beca7c.html。,重点扶持非营利性高水平民办高校的建设,惠及27所民办高校,平均每所学校获得的专项资金仅111.1万元。福建省民办高校的办学经费主要来源于学费收入、举办者的资金投入以及银行贷款。受制于紧张的办学经费,福建省很多民办高校的办学条件较差,表现在占地面积和图书册数规模偏小、校内实训设备不足、教师人数偏少且结构不合理以及教学设备更新速度缓慢等,这在民办高职院校中尤为突出。在一部分优质民办高职院校升格为本科高校后,现有的民办高职院校主要由中职学校升格而来或是新建的民办高职院校,办学历史不长、基础较差*丁佳玲、刘博:《福建省民办高校发展现状与对策研究》,《重庆科技学院学报(社会科学版)》2011年第20期,第59-60页。。

(三)以特色求发展的办学理念尚未真正落实

“以质量求生存,以特色求发展”的办学理念在福建省民办高校中尚未真正落实,如专业重复设置现象较普遍,60%以上的民办高职院校开设了计算机类、财经类和工商管理类专业*《福建省“十三五”现代职业教育发展规划(征求意见稿)》。,主要原因是学校受资金限制,只能设置一些投入少、成本低且就业相对较热的专业;一些民办高校办学定位不准、理念不清,弱化了行业办学特色;一些民办高职院校不了解产业需求盲目设置专业,而在这个过程中本应发挥作用的相关部门和行业也未提供相应的服务与支持。

(四)家族式管理弊端明显

家族式管理在民办高校创建初期发挥了聚集效应,减少了交易成本,增强了抵抗风险的能力,但可持续性差。福建省也存在不少家族式管理的民办高校,其弊端主要表现在三个方面。一是管理方法落后,不利于科学决策。家族式管理容易出现“以亲情代替制度、以人治代替法治”的现象,在作出重大决策时不少举办者往往独断专行,如果举办者素质不高或对高等教育的规律把握不准,就容易出现决策失误。二是用人机制单一,任人唯亲。学校重要部门都被安插家族成员,有的甚至一人领导多个部门,造成办事效率低下、奖惩不公甚至贪污的现象,不利于民办高校行政管理队伍的建设。三是过于注重经济效益,不利于建立良好的对外形象。过于注重办学成本的快速回收,往往会使举办者设置严格的财务管理制度,甚至以降低人员经费、员工福利来获取更大的经济效益*徐绪卿:《我国民办高校家族化管理问题的思考》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2009年第6期,第107-114页。。营利性较强、教育投入不足,均会使公众对民办高校的公益性产生怀疑。

二、民办高校运用市场营销理论的可行性

当前,高校间的竞争不断加剧,考生和家长更加理性地择校,用人单位对人才的需求越来越细化和个性化,这些与市场经济下的市场特征非常相似。因此,用市场营销理论来破解福建省民办高校的发展瓶颈,具有一定的可行性。

(一)买方市场的形成

高等教育的消费者主要指学生、家长以及用人单位,买方市场的形成基于如下三个原因。第一,在大众化教育阶段,高校录取率在80%~90%,学生拥有更多的自由选择权。福建省高校数量对于生源来说相对过剩,如2017年福建省每所高校平均录取1 893人,接受高等教育的机会大于生源的需求。第二,严峻的就业形势使得学生及家长在择校时首先考虑未来的就业问题,更关注高校的品牌形象、办学特色及历年毕业生就业情况等。2017年,福建省普通高校毕业生和省外高校福建生源毕业生总数达到27.25万人*数据来源于《福建省人民政府关于做好2017年普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(闽政〔2017〕17号)。,就业形势不容乐观。第三,每年大量的毕业生供给让用人单位有更大的选择空间,他们往往择优而聘,迫使福建省民办高校更好地贴近市场办学。

(二)高校间的竞争加剧

由于近年来生源整体数量不足,高校更加重视招生宣传工作,以往在民办高校中才有的专业招生队伍也逐渐在公办高校中出现,并开始进入普通高中和职业中学进行招生宣传。此外,越来越多的境外资本进入福建省高等教育领域,使民办高校面临愈发激烈的竞争。据《福建省教育厅办公室关于做好2017年中外合作办学年审评估工作的通知》显示,2017年福建省高校合作办学项目(机构)共32个,其中中方院校均为公办高校。可见,福建省民办高校不论是在资本实力、高校声誉、办学条件还是在吸引外资合作办学等方面,都处于劣势。

(三)国外高校引入市场营销理论的实践

国外高校把市场营销理论引入高校始于20世纪70年代,经过近半个世纪的实践,已出现大量系统、全面的研究成果,其中美国高校营销尤为典型。引入企业管理模式,使高校的管理工作效率更高且更具活力。这些高校的管理者逐步树立起现代服务意识,把学生、用人单位当成消费者,突出他们的主体地位,使高校教育更符合市场需求。非营利性组织营销是营销研究的一个重要领域,高校作为非营利性组织的一部分,自然也能引入市场营销理论为其服务。国外高校的成功经验为福建省民办高校提供了启示,面对买方市场的形成及竞争的日益加剧,只有不断完善品牌和专业建设,树立更好地为消费者服务的意识,才能形成特色并脱颖而出。

三、推进福建省民办高校进一步发展的营销策略

(一)福建省民办高校的营销定位战略

定位的核心是塑造鲜明的个性。准确的定位能够带领高校走出同质化办学的困境,增强核心竞争力。福建省民办高校的营销定位可从以下两个方面加以落实。

1.地缘优势定位:彰显福建民办高校个性。海峡西岸经济区是福建省政府于2004年提出的战略构想,并于2011年经国务院正式批准后形成《海峡西岸经济区发展规划》。海峡西岸以福建为主体,面对台湾,并涵盖浙江、广东和江西的部分地区。当前,海峡西岸经济区建设如火如荼,福建省民办高校应紧紧抓住这一难得的历史机遇,利用地缘优势进行科学定位,与台湾高校共建伙伴型营销关系,促进自身发展。相较于公办高校,福建省民办高校在决策、执行以及自由度上更具优势。《福建省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》规定:“支持台湾有鲜明行业特征的高校与我省高校联办产业特征鲜明、相对独立的二级学院,扩大与台湾技职类院校的合作办学,促进闽台合作高校课程对接与学分互认。”福建省民办高校可在政策允许的前提下与台湾高校共同制订交换生培养计划,还可在实践技能培养模式、师资继续教育与培训、课程开发以及项目引进与开发等方面进行深入合作,从而彰显福建省民办高校的个性,吸引更多的考生,并创新合作模式,以更好地体现特色。

2.特色办学定位:建设教学服务型大学。教学服务型大学就是指在尊重高等教育规律的基础上,以现代服务理念为指导来配置办学资源和运行、管理的教学型大学*徐绪卿:《浅论教学服务型大学的若干问题——兼论地方院校和民办高校的发展定位》,《教育研究》2012年第2期,第84-88页。。即以满足服务对象的需求作为办学的基本理念,并以服务对象的需求来配置学校资源,彰显培养特色。建设教学服务型大学,特别适合我国地方高校和民办高校的办学实际。随着海峡西岸经济区建设的不断深入,福建省对专业人才的需求持续上升,除纺织服装、鞋业、石油化工和机械装备等传统产业的人才需求旺盛外,电子商务、生物与新医药和海洋工程等新兴产业的人才需求也持续走高。因此,福建省民办高校可以以建设教学服务型大学为目标,并进行特色办学定位与建设,培养适应海峡西岸经济区建设的专业人才。如泉州海洋职业学院是福建省唯一的一所以海洋类为办学特色的民办高校,个性鲜明,特色显著,利用海洋资源优势开设了航海技术、轮机工程技术及船舶工程技术等核心专业,并拓展至国际航运业务管理、报关与国际货运及集装箱运输管理等相关专业,培养了大批海洋建设方面的人才;泉州理工职业学院以汽车、机械、建筑及数字媒体等工科专业为主,以电商、物流及旅游等商科专业为辅,培养的人才满足了当前福建省人才市场的需求。

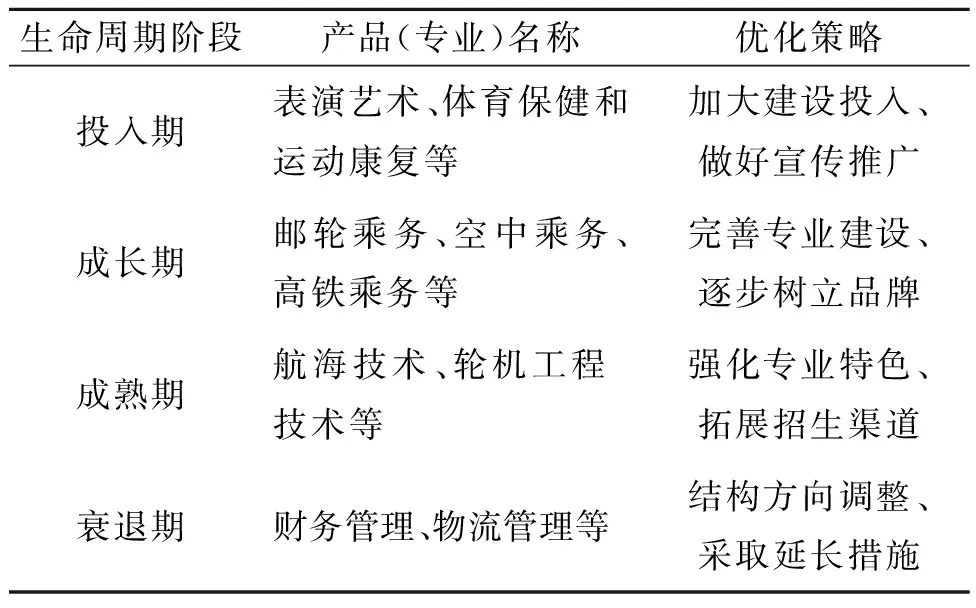

(二)福建省民办高校的4P组合策略

1.产品策略。高校提供的教育产品是无形的,必须通过其产品形式——专业体现出来,包括两方面的策略。一是扩大产品组合。福建省民办高校可以把专业进行延伸,多元化发展,扩大产品组合的深度和宽度,从而占领更多的细分市场,让高等教育消费者有更多的选择。同时,增强专业间的关联度,走交叉发展的道路。如漳州科技职业学院以茶为元素,先后开设了茶艺与茶叶营销、文化创意与策划(茶文化方向)以及茶树栽培与茶叶生产加工专业等。二是分析产品生命周期,优化产品结构。高校产品的生命周期是指教育产品从被消费者接受直到退出市场为止所经历的全部时间。不同的专业处于不同的产品生命周期阶段,应在判断所处阶段的基础上提出对应的营销策略。表1以福建省某民办高校为例,分析其产品的生命周期与优化策略*王宏武:《基于民办高校的广东KJ学院营销问题与对策研究》,广东工业大学2013年硕士论文,第38-39页。。

表1 福建省某民办高校的产品生命周期分析与优化策略*划分的主要依据是招生、就业(销售)及投入(利润)量,且同一专业在不同的区域和高校可能处于不同的生命周期阶段。

2.价格策略。一个高校的专业收费应综合考虑特色及产品生命周期阶段,实行差别定价。福建省民办高校也可以推行学业主修与辅修相结合的定价策略,即学生就读期间在主修一个专业(毕业证书由教育部授权颁发)的同时可以选择辅修专业(学历证明由高校颁发),两个专业缴纳的组合费用应低于两个专业单独缴纳费用之和。价格策略对增加高校总收入、建立良好的学习氛围、强化学生的知识技能、拓宽学生的就业渠道以及提高用人单位的评价等,均具有重要意义。

3.渠道策略。一是开发“走出去”的招生渠道。除巩固传统的普通高中和职业中学的生源渠道外,应开发招收社会生源的新渠道。福建省民办高校可利用自身的师资、设备等优势,举办各种社会培训班或专门为特定的企业服务,也可经主管部门审批后成立各种培训中心,并在培训合格后给学员颁发相应的技能证书。二是开发“引进来”的就业渠道。福建省民办高校要不断开发更多的就业渠道,促进毕业生就业。高校应成立专门的就业部门,负责走访区域内比较知名、岗位需求与高校专业较为紧贴的企业,了解其需求,加强沟通与联系。在毕业季主动邀请这些企业进入校园开展各种形式的宣讲会和双选会,为企业招聘和学生就业搭建良好的平台。

4.促销策略。一是广告策略。福建省民办高校要利用各种媒体和平台做好宣传工作,如加强学校网站建设,利用微博、微信、公众号、贴吧和论坛等网络平台及报纸、广播、户外广告等媒体平台,加大宣传力度,不断增强消费者的辨识度。从区域角度看,要着重在民办高校较少的宁德、莆田、龙岩、三明和南平等市加大特色宣传,以吸引当地考生报考。二是人员推销策略。福建省民办高校应进一步强化招生队伍建设,深入各地普通高中和职业中学开展招生宣传,让考生近距离地了解学校特色和校园文化。也可以让已经在本校就读的优秀学生走访他们的母校,现身说法,打消考生的疑虑,增强他们报考民办高校的信心。三是营业推广策略。福建省民办高校应注重奖励品学兼优的学生,除国家层面的奖励外,还应增加学校层面的奖学金和助学金,涉及面要广,奖励力度要大,针对性要强,甚至可以考虑减免优等生和贫困生的学费。四是公共关系策略。公共关系的核心是塑造组织良好的形象,目的在于让消费者爱上组织进而爱上组织的产品。首先,福建省民办高校要围绕亮点(如学生竞赛获奖等)加大宣传,形成良好的声誉。其次,要通过举办各种活动、会议和论坛扩大学校的知名度。如闽南理工学院在2016年承办第十六届全国大学生田径锦标赛,这是仅次于全国大学生运动会的高校体育盛会,大大提升了该校在全国的影响力。最后,要策划有特色和宣传亮点的公共关系事件,并借助有影响力的社会媒体来传播学校的良好形象。