20世纪以来中国政治生态的演变及优化途径

——基于廉政状况的分析

2018-06-04王少泉

王少泉

中共十八大以来,习近平总书记多次强调指出:要净化和重构政治生态,营造廉洁从政的良好环境。[1]在中国共产党的领导下,各级政府采取强有力举措防治腐败现象,政治生态随之优化。为快速、有效地继续优化中国政治生态,有必要对中国政治生态的演变展开分析,从中发现可供借鉴的经验以及必须规避的风险。本研究以20世纪初为起点,对中国政治生态的演变展开研究。具体探究以下问题:20世纪以来中国政治生态的演变历程如何?演变特征和演变成因有哪些?演变趋向是什么?进一步优化中国政治生态的途径有哪些?

一、20世纪以来中国政治生态演变历程

基于廉洁程度高低可以将政治生态划分为腐败的政治生态和廉洁的政治生态,政治生态即政治生态的廉洁性。[2]这一划分是对中国政治生态的演变展开研究的重要前提。基于这一划分可将20世纪以来中国政治生态演变历程简述如下:

(一)第一周期(1901—1934年)

这一周期起始于清末新政开始,结束于第二次国内革命战争期间中国共产党革命根据地最大的年份。以北伐战争取得全面胜利的年份(1927年)为节点,可以将这一周期划分为两个阶段:

1.第一阶段(政治生态持续恶化阶段):1901—1926年。1901—1911年期间,清政府借助原有官僚群体推行新政,这一群体中的大部分官僚凭借所掌控的权力牟取暴利、贪污受贿,[3]整顿吏治举措并未降低腐败程度,推行新政过程中又出现大量腐败,[4]引致腐败现象恶性发作,政治生态日益萎缩。仅存在3个月(1912年1月1日至4月2日)的南京临时政府未能有效影响全国。1912—1926年期间,北洋政府尽管构建了一些防治腐败的制度(如:制定了一些约束法官非职务行为的规则),[5]但这些制度存在很多不足、效能较低;北洋政府未能有效控制全国各地,中央政府权威较低;这一时期的很多官吏是清政府时期的官员,官僚系统中的腐败风气一直延续;执政群体快速变更、制度化程度较低,助推了某些官吏及时借助所掌控的公权力谋取私利的可能性。这些情况的存在导致这一时期的腐败政治生态比清末更为严重,如孙中山所述:北洋政府的腐败,比清政府犹有过之。[6]

2.第二阶段(政治生态有所优化阶段):1927—1934年。诸多学者指出:南京国民政府的吏治腐败比北洋时代更为严重。[7]1927—1934年期间短暂优化了中国的政治生态,其根本原因是这一时期的政局明显受到中国共产党的影响——北伐战争期间,中国共产党对国民政府的影响较为明显,使国民政府的政治生态明显优于北洋政府的政治生态;第二次国内革命战争期间,南京国民政府的政治生态已经开始恶化,但中国共产党开创的根据地不断扩大的情况下,中国政治生态依然在缓慢优化。

从中国共产党的具体情况来看,中国共产党建立之初就注重从理论和实践两个层面创建政治生态,如:中共一大制定的《中国共产党第一个纲领》《中国共产党的第一个决议》中都存在监督党员、干部个人工作、地方委员会各项工作的条文;[8]1921年,中国共产党所领导的安源工人运动中组织开展了反腐倡廉实践且取得显著成效。[9]其后,中国共产党逐步构建了较为完备的防治腐败机制,防治腐败机制的运作效能极高。这一时期的中国共产党一直面临强大的外部压力,党员群体的危机意识较强,党员群体注重精神层面的追求,对物质层面的追求关注度较低,党外环境及群体对中国共产党未产生明显负面影响。这些情况的存在共同催生了政治生态,并使这一政治生态在较长时期内得以保持,这是1927—1934年期间中国政治生态逐步优化的根本成因。

(二)第二周期(1935—1950年)

这一周期起始于第二次国内革命战争期间中国共产党的革命根据地明显萎缩的年份,结束于开展“三反五反”运动之前的年份,总时长为16年。以中国共产党实力超过国民党的年份(1948年)为节点,可以将这一周期划分为两个阶段:

1.第一阶段(政治生态持续恶化阶段):1935—1947年。1935年至抗日战争爆发之前,中国共产党的革命根据地明显小于20世纪30年代初,国民党的“剿共”行为看似即将成功,国民政府的危机意识进一步下降,且因未将注意力置于防治腐败,导致中国政治生态再次恶化。抗战时期,国民政府为保证抗战胜利、维护自身统治,制定并实施了一些打击贪腐行为的举措,但受裙带关系影响力较强、监控机制效能较低等情况影响,国民政府呈现出“越反越腐”的态势。[10]值得注意的是:抗日后期及抗战胜利初期,国民党接收了大量敌伪财产,这一过程中出现大量贪腐现象;解放战争初期,国民党凭借军事上的优势大举进攻解放区,“良好形势”的出现进一步助推享乐主义等的影响力,国民政府的吏治更加腐败。这一时期,国民政府政治生态的急剧恶化抵消了(中国共产党抗日根据地和解放区逐步扩大催生的)中国政治生态区域扩大的效果,使中国政治生态恶化。

2.第二阶段(政治生态明显优化阶段):1948—1950年。1948年中国共产党实力超过国民党,解放区明显扩大,这意味着政治生态的区域扩大。即将取得全国胜利之时,中国共产党并未放松对贪腐行为的防治,如:毛泽东同志在七届二中全会(1949年3月)的报告中提出防止“糖衣炮弹”进攻的重大问题,强调要加强党的思想建设,警惕居功自傲和资产阶级思想的腐蚀。[11]受这两种情况影响,中国的政治生态开始优化。

(三)第三周期(1951—1978年)

这一周期起始于“三反五反”运动开始的年份,结束于全面实施改革开放战略之前。以“新反贪污运动”结束之后的年份(1956年)为节点,可以将这一周期划分为两个阶段:

1.第一阶段(政治生态波动阶段):1951—1955年。新中国建立初期,一些新情况对政治生态产生了负面影响,如:对公职人员(包括旧政府留用人员)的思想教育和廉政管理力度不足,致使部分党员干部居功自傲、贪图享受,旧政府留用人员中的一部分则恶习不改;资产阶级分子对某些公职人员形成负面影响。[12]这些情况的出现导致政治生态明显恶化,腐败现象的明显增加是最重要表现,如:“三反”、“五反”运动(1951年底到1952年10月)中,除中南区之外,其它五个大行政区共查出存在贪腐行为的干部达1236984人,占当时全国干部的39%。[13]

2.第二阶段(政治生态较长保持阶段):1956—1978年。针对政治生态恶化这一情况,在中共中央的领导下,各级政府在全国采取一系列举措(如:“三反”、“五反”与整党整风运动、“新三反”与新反贪污运动[14])迅速重构政治生态,并于1956—1957年、1960—1961年、1963—1964年连续开展全国性的反腐倡廉运动,[15]为政治生态的保持创造了有利条件。“文革”时期和“两年徘徊”时期,在政治高压状态下,政治生态继续保持。

(四)第四周期(1979年至今)

这一时期起始于全面实施改革开放战略的年份。以被查处的腐败案件数量最多年份之后的年份(1996年)为节点,可以将这一周期划分为两个阶段:

1.第一阶段(政治生态有所恶化):1979—1995年,耗时17年。改革开放后,国内政治生态有所恶化,表现如:这一时期,中国腐败案件的立案标准逐渐上升,但大案要案的总数量在整体上呈现上升态势,涉案公职人员的行政级别逐步上升。腐败形式也随着政治和经济等领域的发展而得到了“发展”,如:腐败形式在不断隐蔽化,“粗放色彩”日益减少。1979-1995年数量呈现上升态势。值得注意的是:尽管腐败案件数量较大,但涉案人员仅占公职人员中的极小部分。因此,这一时期中国政治生态的恶化程度最低。

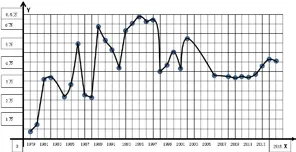

2.第二阶段(政治生态逐步优化):1996年至今。反腐制度化水平逐渐提升、“软政权”状态逐渐减少等情况的出现使中国政治生态逐步优化。1996年至今中国腐败案件数量的变化是这一情况的具体表现:1996年为61099件;1997年稍高于1996年;1998年为35084件;1999年为38382件。2000年为45113件;2001年为36447件;2002年为52077件;2002年之后逐年下降,2006年为33668件;2008年为33546件;2009年为32439件;2010年为32909件;2011年为32567件;2012年为34326件;2013年为37551件;2014年为41487件;2015年为40834件。[16]从这些数据可以看出:1996年至今,中国腐败案件数量在整体上呈现减少态势。这一周期中国政治生态演变情况可在基于1979年至今中国腐败案件数量绘制出的“改革开放以来中国腐败案件数量变化曲线图”中看出,如下图所示:

改革开放以来中国政治生态演变曲线图

值得注意的是:2002年的腐败案件数量高于前后数年的主要原因则是中国共产党十五届六中全会召开之后,中国再次提升反腐力度。十八大(2012年)之后,随着中国共产党及政府反腐力度的不断增强,每年查处的腐败案件数量有所增加(2013年为37551件;2014年为41487件;2015年为40834件),一方面,近年查处的腐败案件的发案时间大多在十八大之前,这些腐败现象被陆续查出;另一方面,发案时间在十八大之后的腐败案件较少,这两方面的情况表明中国的政治生态正在优化。

二、20世纪以来中国政治生态演变类型及特征

(一)20世纪以来中国政治生态演变类型

渐进型演变具体表现为政治生态的逐步优化或逐步恶化,前者实例如20世纪90年代末至今中国政治生态的演变情况,后者实例如国民政府统治后期。突变型演变具体表现为政治生态的突然优化或突然恶化,前者实例如20世纪50年代中期,后者如1951—1955年。

相异型演变具体表现为:前一个历史时期中国政治生态呈现恶化态势,后一个历史时期中国政治生态呈现优化态势,20世纪以来中国政治生态演变历程中每一个周期里两个阶段的演变均为这种情况;前一个历史时期中国政治生态呈现优化态势,后一个历史时期中国政治生态呈现恶化态势,20世纪以来中国政治生态演变历程中相邻周期中相邻阶段的演变均为这种情况。

区域非均衡性较大型演变是指政治生态演变过程中区域非均衡性非常明显;区域非均衡性较小型演变是指政治生态演变过程中区域非均衡性并不明显。前者实例如新中国建立之前中国政治生态的历次演变,后者实例如新中国建立之后中国政治生态的历程演变。

执政群体变更引致政治生态优化型与执政群体变更未引致政治生态优化型。这一划分的依据是执政群体变更是否引起中国政治生态的优化。前者实例如:20世纪20年代中期、40年代后期中国政治生态的演变——国民政府取代北洋政府、新中国政府取代国民政府均促使中国政治生态开始优化。后者实例如:北洋政府取代清政府并未引致中国政治生态的明显变化,而是继续了政治生态的恶化态势。

政治生态恶化引致执政群体变更型与政治生态恶化未引致执政群体变更型。这一划分的依据是政治生态恶化是否引致执政群体变更。前者实例如:清末、北洋政府后期及国民政府后期,中国政治生态明显恶化,助推了执政群体变更。后者实例如:20世纪50年代初和90年代初中国政治生态恶化并未引致执政群体变更。

(二)20世纪以来中国政治生态演变特征

政治生态演变并非中国特有的现象,这一现象具有普遍性。

20世纪以来中国政治生态的演变历程表

整体上来看,20世纪中期至今,中国政治现代化水平、政治稳定性在逐步提升,这一情况的存在使政治生态明显恶化的可能性逐步下降,政治生态明显优化的可能性也随之变小。这一情况的具体表现是:20世纪以来中国政治生态演变历程中第三周期和第四周期政治生态恶化程度排名较低、政治生态优化程度排名较高,而且两者的排名均为下降,这两种情况的存在意味着中国政治生态演变幅度逐渐变小。

三、20世纪以来中国政治生态演变成因

20世纪以来中国政治生态的演变,受多种因素的影响,主要有以下方面:

(一)制度短板数量的变化

美国政治学家亨廷顿曾指出:“现代性产生稳定性,而现代化却产生不稳定性”。[18]换言之,现代性较低的国家在现代化过程中容易出现不稳定现象,这些国家的稳定性在其现代性程度较高之后会得到明显提升。前者的成因主要是:处于现代化过程中国家,制度完善速度慢于现代化速度,制度短板随之凸显,引发腐败等现象增加、行政运作效能下降等问题,并进一步催生不稳定现象。在制度十分完善的环境之中,贪腐现象的出现率较低,这种环境为政治生态出现创造了良好的制度环境。为了创造并维持政治生态须创造制度十分完善的环境。

20世纪初至今,中国的政治生态恶化及优化均与制度完善速度慢于现代化速度密切相关。清末、北洋时期及国民政府后期,制度完善速度明显慢于现代化速度,当时构建的反腐制度难以有效遏制腐败现象,引致政治生态的恶化。中华人民共和国建立初期,人民政府留用大量旧机关里的工作人员,这些人员将国民政府后期的腐败风气带到人民政府之中,而且,这一时期的防治腐败制度尚未及时完善,致使中国政治生态开始演变。面对这一情况,在中共中央的领导下,各级党委及政府迅速完善防治制度及公职人员录用管理等制度,较快地重构了政治生态。20世纪八九十年代,大量公职人员的整体素质稍低,防治腐败制度显得较为滞后,再次导致中国政治生态恶化。近年,随着反腐制度的完善及公务员考录制度的确立,中国的政治生态再次得到重构。

(二)“软政权状态”程度的变化

瑞典经济学家缪尔达尔提出的“软政权状态”是指:发展中国家在现代化进程中,由行政命令的贯彻能力退化、行政实施的效率低下以及法律规则被任意破坏这三者共同作用引致的一种综合现象。[19]20世纪初至今,中国政治生态的演变与“软政权状态”程度的变化密切相关。

从行政命令的贯彻能力和行政实施的效率两方面来看:慈禧太后在世并启动新政时,中央政府的权威依然较大,但这一权威在载沣上台后明显缩小。[20]行政命令的贯彻能力和行政实施的效率随之下降,“软政权状态”程度提升,贪腐现象日益增多,中国政治生态不断恶化。北洋政府时期和南京国民政府时期,全国为多个派系控制,这些派系为了扩充实力而把国家机构的上下关系变为派系关系,[21]北洋政府和国民政府的行政命令贯彻能力和行政实施效率明显下降,大批官吏大肆贪腐,导致政治生态明显恶化。

法律规则是一种静态存在,其完善程度高低并不能完全决定政治生态的优化或恶化。政治生态的演变受法律规则完善与否的影响,也受法律规则实施效力的影响。如果法律规则已经非常完善,但在其效力较低的情况下,政治生态不但难以优化,反而有可能恶化。这一情况曾出现于20世纪90年代初期——这一时期,反腐的法律规则较为完善,但其效力较差,腐败现象在这一情境之中逐渐增多。十八大以来,在中共中央的领导下,各级党委及政府采取一系列措施提升行政命令的贯彻能力、提高行政实施的效率的同时不断增强反腐法律规则的效力,有效地减少了“软政权状态”,为腐败现象发生率的降低创造了有利条件,从宏观视角来看则为中国政治生态的进一步优化创造了有利条件。

(三)外部负面影响力大小的变化

中国外部对中国政治生态演变的影响表现为正反两方面。当外部力量对中国的生存造成严重威胁之时,中国政治生态会有所优化或保持在较佳状态。如:抗战初期及20世纪60年代,前者的外部威胁源于日本,后者的威胁源于美苏。在面临存亡危机之时,中国的执政群体会为了巩固政权而优化政治生态。当外部力量未直接采用武力危及中国的存亡之时,某些外部力量会借助不良思想等对中国造成负面影响,中国的执政群体会因放松警惕而逐渐贪腐或受外来不良思想的影响而日益贪腐,这种情况的实例如1901-1926年期间和20世纪80年代。

与20世纪以来中国历史中出现的其它政治主体相比,中国共产党在任何一个历史时期都是最为廉洁的,因此,外部环境及外部群体对中国共产党的正面影响较少。中国共产党成为执政党之后,中国政治生态的优化主要源于中国共产党自身的努力,而非源于外部环境及外部群体的影响。新中国建立至今,外部负面影响的增强及减弱主要出现于两个时期:新中国建立初期、20世纪80年代和90年代初。近年,在中国共产党领导下,中国的反腐力度不断强化、反腐制度化水平不断提升,外部负面影响明显减少,政治生态再次得到重构。

(四)执政规律的影响

从周王朝到清王朝的每次改朝换代,新兴王朝都因反对旧王朝的腐败而兴,都因自身的腐败而亡。[22]从政治生态的视角来看,执政规律具体表现为:新政权建立之时,政治生态明显优于旧政权;但新政权建立一段时间后会出现一次政治生态恶化,但恶化程度通常远远低于旧政权末期,消除此次恶化之后,政治生态在较长时间内能够得到保持。但在一定时期之后,随着执政群体危机意识的下降,政治生态会再次恶化,如果执政者能够重构政治生态,其统治会再次稳固,反之则会导致政权终结。具体而言,绝大部分能够在较长时间内执政的政党或群体均会面临执政周期问题,这一问题通常表现为两类情况:

1.取得执政地位之初,执政党或执政群体的危机意识、事业心等尚较强,对自身的监控力度较强且愿意接受外部监督,因此,其在一定时间内出现贪腐现象的可能性较小。成功执政一定时间之后,随着执政党或执政团体危机意识、事业心等的变弱,其对自身的监控力度开始下降甚至会因为取得一定成绩而抵制外部监控,贪腐现象随之明显增多、政治生态明显恶化,助推了执政党或执政群体的下台。这种情况十分普遍,如国民政府这一实例。

2.在经过较长时间努力之后取得执政地位的政党或群体中的部分成员危机感忽然消失,产生享乐思想,导致执政党或执政群体在取得执政地位后极短时间内出现大量贪腐现象,政治生态随之恶化。如果执政党或群体注意到这一现象,迅速采取有效措施遏制贪腐现象,重构政治生态,其执政地位能够再次实现稳固。这种情况并不少见,如:新中国建立初期,中国政治生态曾明显恶化,政府在中国共产党领导下迅速采取“三反”、“五反”运动等举措有效减少贪腐现象,政治生态得以重构并保持到20世纪70年代末;改革开放之后,公职群体的贪腐行为在整体上呈增多态势,政治生态再次恶化。在中国共产党领导下,这一态势在20世纪90年代后期得到遏止,政治生态再次开始重构。

近年,随着中国共产党和政府反腐力度的提升、反腐制度化水平的提高,在清理大量“旧案”之后,中国政治生态明显优化(且在不断优化)。从目前的情况来看,在两次有效重构政治生态之后,中华人民共和国已经度过60年的危险期,正在逐步走向兴盛。

(五)执政群体变更的影响

通常情况下,执政群体的变更会引致中国政治生态的演变,原因是:比旧执政者廉洁是新执政者取得执政地位的重要条件,试图获取执政权的群体会注意保持政治生态以尽量获取民众支持。这种情况出现于20世纪20年代后期和40年代后期,而且,这两个时期中国政治生态明显呈现较佳区域不断扩大的特征,这一特征源于新兴政权所控制区域的不断扩大。值得注意的是:中华民国替代清政府之初并未引致中国政治生态的优化。原因在于:与中国历史上的新兴政权相比,中华民国并未具有太多“新兴”特征——变革并非一个完全由新兴群体领导、控制并逐步替代旧执政群体的过程,而是新执政群体在局部获得小胜(比如武昌起义的成功)之后,旧执政群体出于利益考量而在表面上加入革命一方,诸多省份的实际掌权集团并未出现变化;其后,北洋军阀窃取革命果实但未能有效地控制全中国,其控制力甚至低于清末。这两种情况的存在引致中国政治生态未在中华民国建立初期优化,而是延续了清末的恶化态势。

执政群体变更会引致政治生态变化的一个重要原因是:不同执政群体在执政过程中对国家利益(或民族利益)、执政群体自身利益的重视程度明显不同;同一批执政群体在不同时期对这两者的重视程度也会存在明显不同。值得注意的是:中国共产党之前的执政群体均同时关注国家利益和自身利益,这些执政群体之间的差别在于对两者的重视程度不同。从实例来看:清末统治集团和北洋军阀非常重视自身利益、极为忽视国家利益,这是清末和北洋时期中国政治生态不断恶化的重要原因。与清末统治集团相比,北洋军阀更加忽视国家利益——北洋军阀对全国的控制力低于清政府,清政府尚会为了自身利益而或多或少顾及国家利益,北洋军阀则重点关注自身利益,较少会从全国的角度思考问题、制定并执行政策,因此,北洋时期中国政治生态比清末更加恶化。与清末统治集团和北洋军阀相比,取得执政地位初期的中国国民党对国家利益的重视程度稍高,这是国民政府初期中国政治生态有所优化(与清末和北洋时期相比)的重要原因。但其后中国国民党对自身利益的重视程度不断升高,这是1935—1947年期间中国政治生态不断恶化的重要原因。与清末统治集团、北洋军阀及中国国民党完全不同的是:中国共产党从不谋取自身利益,一直致力于维护并扩大国家利益、民族利益,其所制定并实施的政策均为了这一目标的实现,这是1949年至今中国政治生态一直优于(即使在20世纪50年代初和改革开放初期这两个政治生态恶化阶段)1901-1947年的重要原因。

值得注意的是:执政群体变更的速度快慢、制度化程度高低也对中国政治生态的演变具有重要影响:执政群体快速变更、制度化程度较低之时(如北洋政府时期),公职人员的地位不稳定明显上升,这一情况的存在会使某些公职人员产生“有权不用、过期作废”的想法而借助所掌控的公权力谋取私利,腐败现象因而增多。执政群体较慢变更、制度化程度较高之时(如20世纪末至今),公职人员的地位不稳定明显下降,这一情况的存在为公职人员提供了良好保障,降低了这些人员借助所掌控的公权力谋取私利的可能性,也就降低了政治生态极度恶化的可能性。执政群体未发生彻底变更之时,旧政府政治生态会得以延续或在新政府中“重生”,如:中华民国初期的大量公职人员是清政府时期的官吏,这些官吏保留了清末的贪腐风气,这是中华民国初期政治生态延续清末政治生态恶化态势的重要原因;新中国建立初期留用了大批旧政府人员,这些人员中的很大一部分保留了国民政府后期的贪腐风气,这是20世纪50年代初中国政治生态再次恶化的重要原因。

四、中国政治生态演变趋向及优化途径

近年,我国反腐制度不断完善、反腐力度不断增强,这一情况的出现带来了一些良好结果:与整个20世纪相比,中国政治生态明显优化;与20世纪末、21世纪初相比,国内的不正之风明显减少,腐败现象的公开性或半公开性明显变小;发生于近年的腐败案件总数量的减少使腐败现象的危害性明显下降。中国政治生态的优化需要全体公务员、全体党员在中共中央和各级党委的领导下共同努力,也需要党外人员的支持和协助,这两者的共同努力有助于政治生态的长期优化。这一目标的实现有助于进一步优化中国共产党形象、提升中国共产党的执政能力,为中华民族的伟大复兴创造有利条件。有必要继续采取有效措施遏制腐败现象,为政治生态的长期维持创造有利条件。

(一)提升补齐制度短板的力度及速度

具体举措较多,宏观上如:梳理我国现有法律法规,及时发现制度短板;终结或根据现实情况的变化完善现存制度,提升补齐制度短板的力度;根据新情况、新变化及时构建新制度,加快补齐制度短板的速度。微观上的举措如:进一步完善监督制度,在提升现有监督渠道效能的基础上创立新的监督渠道,为腐败现象的减少创造条件;为依照法规展开监督的主体提供应有保障,增强优化政治生态的推力。

(二)继续降低“软政权状态”的程度

根据现实情境及时完善现行制度,确保制度效能持续提升;进一步提高公职人员的综合素质,强化其认真、准确地贯彻命令的可能性;由上至下强化每一级党委和政府的权威,为政策或命令的准确、快速执行创造有利条件。以提升行政命令的贯彻能力和行政实施的效率,并强化法律法规的威慑力。

(三)削弱外部负面影响力

这一举措包括两方面:削弱外部对中国的负面影响;削弱外部对中国共产党的负面影响。应该以后者为核心,在实现后者的基础上实现前者。具体举措如:强化中共党员的信念,使这一群体真正追求为人民服务,降低腐败现象的出现率;严惩受外部负面影响并造成不良后果的人员,对其他人员形成威慑;严惩试图对中国共产党或中国造成负面影响的组织和个人等,减少外部负面影响的来源。

(四)破除执政规律

这一领域的最重要举措是强化党内外群体的危机意识。通过教育、培训等方法使这些群体认识到:某些国家对我国的敌视一直存在;国内外分裂分子一直妄图分裂我国;国内尚存在贫富差距较为明显、教育资源分配不均等问题。这些情况的存在意味着党内外群体必须保持高度危机感,为中国政治生态的优化及中华民族的伟大复兴创造有利条件。

(五)消除执政群体变更的可能性

这一领域中最重要的举措是继续提升中共党员及其他群体的追求层次。十八大以来,中国共产党对中共党员及其他群体追求层次的关注度持续上升,这一举措有助于中国政治生态的继续优化。在这一基础上,有必要进一步采用宣传、教育等方法减少以物质追求为主、精神追求为辅的群体的数量(实质上是降低拜金主义和享乐主义等思想对中共党员及其他群体的影响力),强化中共党员及其他群体对精神追求的重视,为中国政治生态的长期优化创造条件。

[1]习近平.在第十八届中央纪律检查委员会第二次全体会议上的讲话(节选)[A].中央党的群众路线教育实践活动领导小组办公室.党的群众路线教育实践活动学习文件选编[C].北京:党建读物出版社,2013.75.

[2]李斌雄,姜向红.当代中国构建政治生态的价值、问题和对策——学习习近平总书记关于净化政治生态的重要论述[J].广州大学学报( 社会科学版),2015(1):6.

[3]聂立申.论腐败对清末新政的影响[J].山东农业大学学报(社会科学版) ,2007(4):111.

[4]蒋秀丽.论腐败在清末新政官场的新演绎[J].延安大学学报(社会科学版),2003(4):79.

[5]毕连芳,任吉东.试析北洋政府对法官非职务行为的道德约束[J].北方论丛,2008(1):156.

[6][22]田夫.孙中山谈反腐败[J].钟山风雨,2001(2):63.

[7][21]王春南.贪污——民国政治痼疾[J].人民论坛,2004(4):58.

[8]赵社民.新民主主义革命时期中国共产党反腐倡廉的逻辑演进及其历史经验[J].学校党建与思想教育,2012(22):89.

[9]邵景均.中国共产党历史上最早的反腐倡廉实践[J].中国监察,2009(23):13.

[10]范连生.略论抗战时期国民政府的反腐败斗争[J].兰州学刊,2008(2):31.

[11][13][15]袁刚.“糖衣炮弹”说和新时期反腐倡廉新思路[J].学习论坛,2006(4):59.

[12][14]徐世强,闫梦瑶.新中国成立初期中国共产党反腐斗争实践与历史经验[J].党史文苑,2012(10):7.

[16][17]最高人民检察院工作报告(1980-2016年)[EB/OL].http://www.spp.gov.cn/gzbg/index.shtml.2016-10-16.

[18]【美】塞缪尔·亨廷顿(李盛平等译).变革社会中的政治秩序[M].上海:上海译文出版社,1989.45.

[19]夏雍.关于“软政权”理论认识与思考[J].理论与当代,2009(7):28.

[20]戴鞍钢.清末改革中的腐败细节[J].人民论坛,2012(25):80.