特大城市迁移人口居住分异特征及影响因素

——基于南京市的实证研究

2018-06-01高小惠倪超军

高小惠 倪超军

(石河子大学经济与管理学院,新疆 石河子 832000)

一、引言

随着我国城镇化进程持续快速推进,人口日益向大城市聚集,一批超大城市、特大城市应运而生。2015年,国务院出台的《关于调整城市规模划分标准的通知》指出,城市规模等级以城区常住人口作为统计口径划分,其中,特大城市指的是城区常住人口达到500万~1000万的城市。联合国发布的《2014年世界城市化发展展望》预测,中国将在2020年实现20个特大城市,2030年实现23个[1]。特大城市对经济体量的增加、农村剩余劳动力转移的吸纳起到了重要的作用。但伴随着人口规模的不断扩张,自然资源禀赋的比较优势不断减弱,一些特大城市的“城市病”也日趋严重,制约其进一步的发展。而特大城市人口存在的屡控屡破以及进一步集聚的可能,促使城市空间的异质性不断扩大,同时,城市人口内部生活习惯、方言文化迥异,使得城市空间的异质性日显。南京作为长三角城市群唯一的“特大城市”,凭借着得天独厚的要素禀赋优势,吸引了大量的外来人口,其中以省内迁移为主。2010年常住人口总量为800.47万人,其中外来迁移人口224.81万人,省内迁移人口占迁移总人口的61.41%。与此同时南京的居住空间的异质性也逐渐扩大,这在某种程度上可能会桎梏南京经济社会的深度发展。因此,研究南京迁移人口的居住空间分异,对于促进南京迁移人口的社会融合,特大城市“城市病”的治疗工作等方面提供依据和借鉴。

居住空间分异表现的是一种居住的现象,本文研究的是迁移人口的居住空间分异,在移民城市中,来自不同城市的外来人口以及本地人口聚居在这座城市不同的空间范围之中,这座城市因此形成一种迁移人口与本地人口之间,迁移人口内部居住分化甚至相互隔离的状态。在相对隔离的空间范围之中,拥有同质性的人群;而在相互隔离的空间范围之间,则存在比较大的异质性。

已有研究主要利用人口普查数据[2-4]、住宅价格数据以及调研问卷数据[5-7],选择居住隔离指数(包含差异指数、隔离指数、分异指数等)、聚类、信息熵、因子生态分析和空间分析等研究方法,对居住空间分异度进行测算。研究发现,迁移人口居住空间模式表现出以居住郊区化为主导、向心集聚与郊迁扩散并存、居住增长极继续向远郊延伸的空间特征[8];市中心分散居住、近郊聚居、远郊聚居和分散结合的形态[9];农村人口迁移热点区历经“离散—多核心”的发展态势,冷点区则呈收缩式散布在县境的边缘地带[10]。但是,对于迁移人口内部因为来源地差异存在的居住空间分异的问题涉及不足。李志刚等[11]认为迁移人口在郊区的空间分布呈现一种“差序格局”:由近郊到远郊,省内迁移人口减少而省外迁移人口增加;钟奕纯等[12]认为省外迁移人口与本地人口之间的居住分异程度最高,并分别从市内、省内和省外三个角度,基于城市街道(乡、镇)尺度,测算南京迁移人口居住空间分异。

关于迁移人口居住空间分异的影响因素,已有的研究主要采用以下方法:(1)从不同维度定性分析。刘争光等[5]从自然地理环境、城市规划、住房制度、房地产业的发展、城市交通以及居民择居行为等方面解析了兰州城市居住空间分异形成的原因;邓羽等[13]分析了中国流动人口空间分布特征与区域资源环境及经济社会发展的关联分析。(2)构建多元排序选择模型。如蒋亮[14]通过构建多元排序logistic住宅阶层选择模型,对分异的微观动因进行分析。(3)利用回归模型。如王桂新等[2]选用人口、地理、经济三方面因素建立回归模型分析省内流动人口规模空间分布的主要影响因素;肖扬等[15]采用二元Logistic回归模型分析上海新移民居住空间分异的影响因素,将迁移人口聚居区的出现作为因变量,采用二元Logistic回归模型分析迁移人口聚居区(是或否)的决定因素。

基于上述研究,本文利用南京市“六普”分街道数据,测度不同来源地类型的迁移人口的居住空间分异程度以及空间分异格局,并从人口、制度、市场和住房因素四个维度度对迁移人口的居住分布进行了探讨。

二、研究区域与研究方法

(一)研究区域

2010年年底南京市土地面积6587.02平方公里,常住人口800.47万人,其中外来迁移人口224.81 万人,占总常住人口的 28.08%,略高于全国平均水平(19.6%),明显低于国内其他的“一线城市”(北京 55.1%、上海 35.3%、广州 48.4%),迁移人口中,省内和省际迁移人口分别占61.41%和38.59%。本文以2010年年底为研究的时间节点,研究区域为南京市10个区(玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、下关区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区),涵盖南京主要城市建成区范围,由于六合区以及高淳、溧水两个远郊县的城市发展水平与主城区存在相当大的差距[16],故不在本文研究范围内。2013年,南京市进行了行政区划调整,撤销秦淮区、白下区,以原两区所辖区域设立新的秦淮区;撤销鼓楼区、下关区,以原两区所辖区域设立新的鼓楼区,考虑到研究区域总体区域不变,但是,不同的时间节点上行政区规划的区别,人口迁入迁出以及住房市场上也有所差别,本文在研究中不对秦淮区和白下区、鼓楼区和下关区的数据加以合并研究,仅以2010年的行政区划分为准。

(二)研究方法

本文在已有研究涉及方法的基础上[11][12],选取区位熵刻画居住空间分异格局,运用差异指数、分异指数和隔离指数测度迁移人口分异程度,最后利用二元Logistic回归模型分析影响迁移人口聚集的核心因素。

1.区位熵

其中,S表示各街道迁移人口占常住人口的比重;P表示全市迁移人口占常住人口的比重;Q为区位熵,Q=1表示该区域迁移人口比重与全市水平一样,Q>1表明高于全市水平,反之则低于全市水平[4]。

2.差异指数

这种差异指数衡量法一般建立在人口普查的数据基础之上,xi为空间单元i中类别为X的人数;X为类别X的总人数;yi表示空间单元i中类别为Y的人数,Y为类别Y的总人数。ID的计算结果区间在[0,1],表示两个群体之间的分布差异程度,ID<0.30 表示差异度低,ID>0.60 表示差异度高。

3.分异指数

分异指数是差异指数的变形,计算公式和差异指数(ID)的计算公式相同,唯一不同的是,yi表示空间单元i中除某群体外其余所有群体的人数,Y指一个特定事物城市或者区域中除某群体外其余所有群体的总人数。IS的计算结果区间在[0,1],IS<0.30 表示分异度低,IS>0.60 表示分异度高[17]。分异指数主要用于表示某个群体和除此以外所有群体在居住空间上的分异程度。

4.隔离指数

其中,xi为空间单元i中类别为X的人数;X为区域内类别X的总人数;ti数是空间单元i的总人口数。隔离指数表示人口的绝对集中程度。II的计算结果区间在[0,1],II<0.30 表示隔离度低,II>0.60 表示隔离度高。

5.二元Logistic回归分析

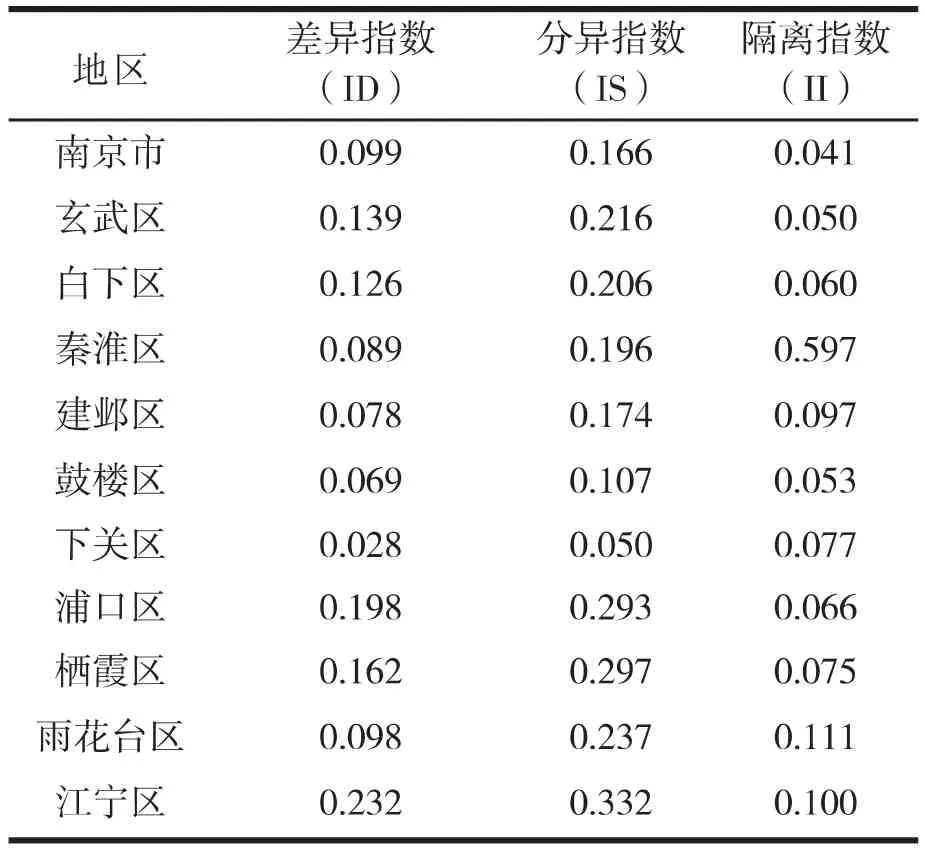

采用二元Logistic回归模型分析迁移人口聚居区(是或否)的决定因素。将迁移人口聚居区的出现作为因变量,且设为二分虚拟变量,其中迁移人口聚居区=1,非迁移人口聚居区=0。模型表示为:

其中, 表示“迁移人口聚居区”或“非迁移人口聚居区”事件发生的概率;x为研究范围内各空间单位的基本特征变量;k为研究变量的总数;α为常量;βk为偏回归系数。

三、迁移人口的居住空间分异特征

从迁移人口的空间分布来看,南京迁移人口的集聚空间大体呈现出中心低、外围高、西北低、东南高的“扇形+散点”的分布特征:其中,迁移人口高度聚集区主要呈扇形分布在主城外围东南部,而中度聚集区则呈现散点状分布在南京的中心城区内外,部分分布于南京富庶的建邺、鼓楼一片,部分则分布于中心城区的外围地区,并位于南京的南北两端,呈现出南北两翼的分布特征。

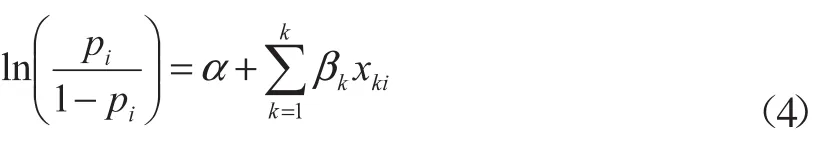

图1 南京市各街道迁移人口分布

如图1所示,比较户口登记地为市内其他区县的迁移人口、省内其他县市的迁移人口与户口登记地为省外的迁移人口的分布,市内其他区县的迁移人口多集中在城市远郊以及城市繁华的中心地带,呈现两极分化。分析原因,人口向市区迁入,可能受到产业集聚,“绅士化”居住社区的形成,吸引了城市新贵阶层的影响,市区人口向郊区转移,则可能拆迁安置的人口占比较大;省内、外的迁移人口主要集中在南京的主城外围东南部,不同的是,省内的迁移人口更多聚集在近郊的城乡结合部,而省外的迁移人口则更多聚集在老城衰退区,以城中村尤甚。

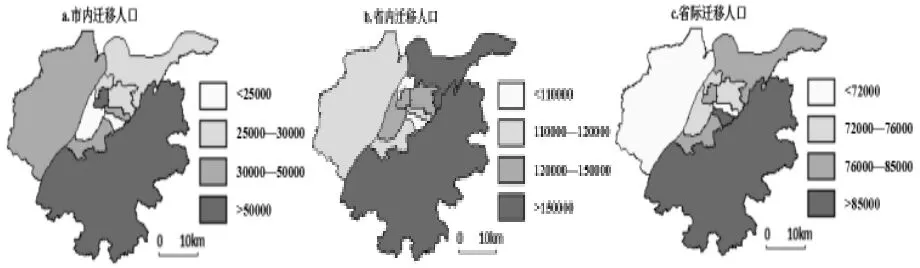

图2 南京市各街道迁移人口区位熵

图2显示了南京市各街道三类迁移人口的区位熵,从中可以得到以下结论:(1)市内迁移人口比重较高的街道主要为白下区的光华路街道、月牙湖街道,江宁区的秣陵街道、麒麟街道,雨花台区的铁心桥街道、西善桥街道,光华路街道是白下区最大的街道,路网贯穿街道,多所教学、研发单位坐落其中,秣陵街道区位优越,地处江宁区中部,与开发区、科学院互接,同时拥有高效便捷的立体交通网,铁心街道辖区内拥有200多家入园企业的工业区,产业聚集迸发虹吸效应,交通便利,人才集聚。另一方面,主城区房价的绝对上涨把中低价商品房、经济适用房、拆迁安置房等推向更远的城市外围,降低部分拆迁户由于经济承受能力的限制得以回迁的可能性。(2)省内迁移人口比重较高的街道主要为栖霞区的南京经济技术开发区、马群街道、迈皋桥街道,建邺区的双闸街道、兴隆街道,雨花台区的铁心桥街道、西善桥街道。省际迁移人口比重较高的街道主要为秦淮区的红花街道,栖霞区的南京经济技术开发区,建邺区的双闸街道、兴隆街道。其中,雨花台区的铁心桥街道、西善桥街道,建邺区和雨花台区省内迁移人口和省际迁移人口比重都较高,这些街道分布大量的拆迁安置房,房价低廉,相对于外来人口的经济能力可以负担,形成外来人口集聚。栖霞区的迈皋桥街道与马群街道位于地铁的始发站,路网贯穿,交通方便,且南京行政区整改之前,马群街道位于郊区,距离市区较远,省内迁移人口选择城市外围的住房,是考虑自身经济实力以及交通便捷的情况。而秦淮区的红花街道是南京最大的城中村,遍布居住质量无法保证的自建房,但是低廉的房租以及生活成本,是大多数离乡遥远的省际外来人口赖以生存的踏板,同时,政府创办的民工子弟学校也是省际外来人口聚集的原因之一。

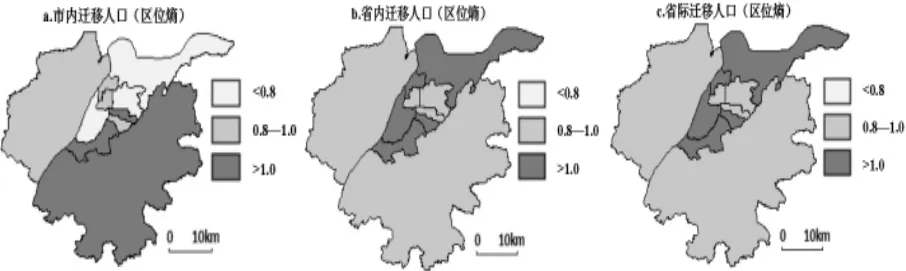

由表1可知,整个南京市各区的分异度都较低,差异指数均低于0.3,表明迁移人口与常住人口总量空间上分布差异性较低,其中下关区与鼓楼区是南京传统的老城区,人口密度高且以本地常住人口为主,迁移人口多选择与本地常住人口混居,分异度较低。类似地,对各区分异指数进行分析,可以看出,分异度高的是江宁区,分异指数是0.332,其他区的分异指数都较低。对比隔离指数可见,秦淮区的迁移人口隔离指数(0.597)不仅高于全市水平,并且接近0.6,表明秦淮区的迁移人口高度聚集,秦淮区的红花街道是南京最大的城中村,住房和生活成本的低廉聚集了大批迁移人口,故秦淮区迁移人口高度聚集。

表1 各区差异指数、分异指数

四、迁移人口居住空间分异的影响因素分析

在选取区位熵刻画居住空间分异格局,运用分异指数和隔离指数测度迁移人口分异程度的基础上,采用二元Logistic回归模型分析迁移人口聚居的形成机制。首先界定“迁移人口聚居区”的标准:以第六次人口普查数据中南京市迁移人口在各空间单元的人口比重分布的平均值0.42作为划分依据,将社区分为两类:迁移人口聚居区(迁移人口比重>0.42)和非迁移人口聚居区(迁移人口比重≤0.42)。

(一)变量选择

本文在借鉴刘有安[18]、张慧婧[19]、康维娜等[10])、王文刚等[20]学者研究成果的基础上,结合南京市第六次人口普查数据的实际情况,基于人口、制度、市场和住房四个维度设定自变量指标(见表 2)。

人口变量主要考虑年龄结构、婚姻状况、户规模和受教育水平四个因素,其中,年龄结构因素选取的是“大于65岁以上人口比例”,表示人口老龄化程度;婚姻状况选取的是“已婚人口比例”,已婚居民在居住空间分布上具有相对稳定性[3],该比例是测度迁移人口聚居的重要因素之一;户规模这一指标主要考虑到迁移人口可能单身或者单独一人在南京工作的情况,这一指标的性质为反向;平均受教育年限的指标衡量居民的受教育水平,主要是检验受教育水平对居民居住空间分布的影响程度。

制度变量主要考虑户口因素。户口因素主要选取的是“农业户口人口比重”这一指标,受到户籍制度的制约,可能存在迁移人口聚居的区域同样是农业人口聚居的区域,也能反映迁移人口聚居与城市化进程的关系。

市场变量主要考虑就业、居民职业、居民行业、租房比例在内的四个指标,其中采用“就业率”作为市场就业情况的表征指标;居民职业选取的是“国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人的比例”指标,这个指标可能与迁移人口聚居的出现表现负相关关系;居民行业选取的是“生产性服务业人员的比例”指标;租房情况选取的是“住房租赁率”指标,性质可能为反向。

表2 变量基本情况

住房变量是影响居民住房选择和迁移人口聚居的重要维度。从住房变量出发,选取住房结构和住房面积的三个指标。采用“住房内无管道自来水比例”和“住房内无厕所比例”两个指标指代住房功能因素,表明住房配套设施是否影响迁移人口聚居区的出现;采用“人均住房建筑面积”指标指代居住条件,表明居住条件、住房的困难度是否影响迁移人口聚居区的出现,这个指标与迁移人口聚居的出现可能表现负相关关系。

(二)回归结果分析

1.制度因素的检验结果

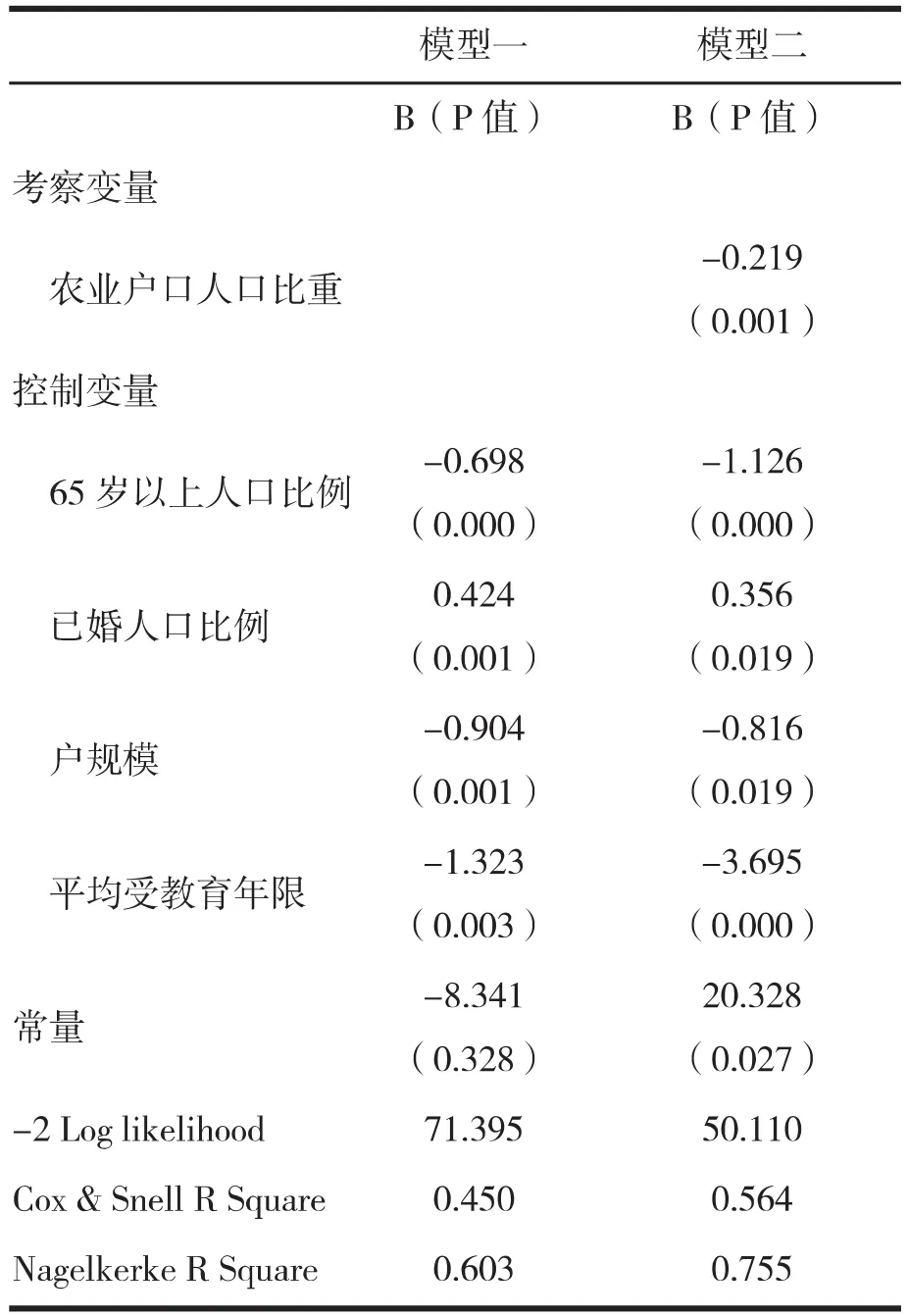

采用二元Logistic回归模型分析迁移人口聚居的影响因素:以人口指标作控制变量,逐步分析其他变量的影响,对每一个元素的考察都建立多个回归模型。采用制度因素变量分析迁移人口聚居的回归结果如表3所示。

表3 制度变量Logistic回归模型

控制变量方面,年龄结构、婚姻状况、户规模和受教育水平均对迁移人口聚居区的形成具有显著影响。比如,年龄结构是影响迁移人口聚居的重要因素,老龄化严重的区域成为迁移人口聚居区的可能性越低,这表明迁移人口聚居与居民的年龄结构分布存在负相关关系;其次,婚姻状况指标也有显著影响。此外,户规模以及受教育水平均与迁移人口聚居区的形成显著负相关。

考察变量方面,表3中的模型验证了制度因素对迁移人口聚居区形成可能性的影响。模型二表明户籍制度对迁移人口聚居区形成有影响,非农业户口的人口比重较高的区域更容易形成迁移人口聚居区。南京部分较大的迁移人口聚居区都位于拆迁安置房的区域,形成南京的“城中村”,迁移人口与当地居民混住现象严重。

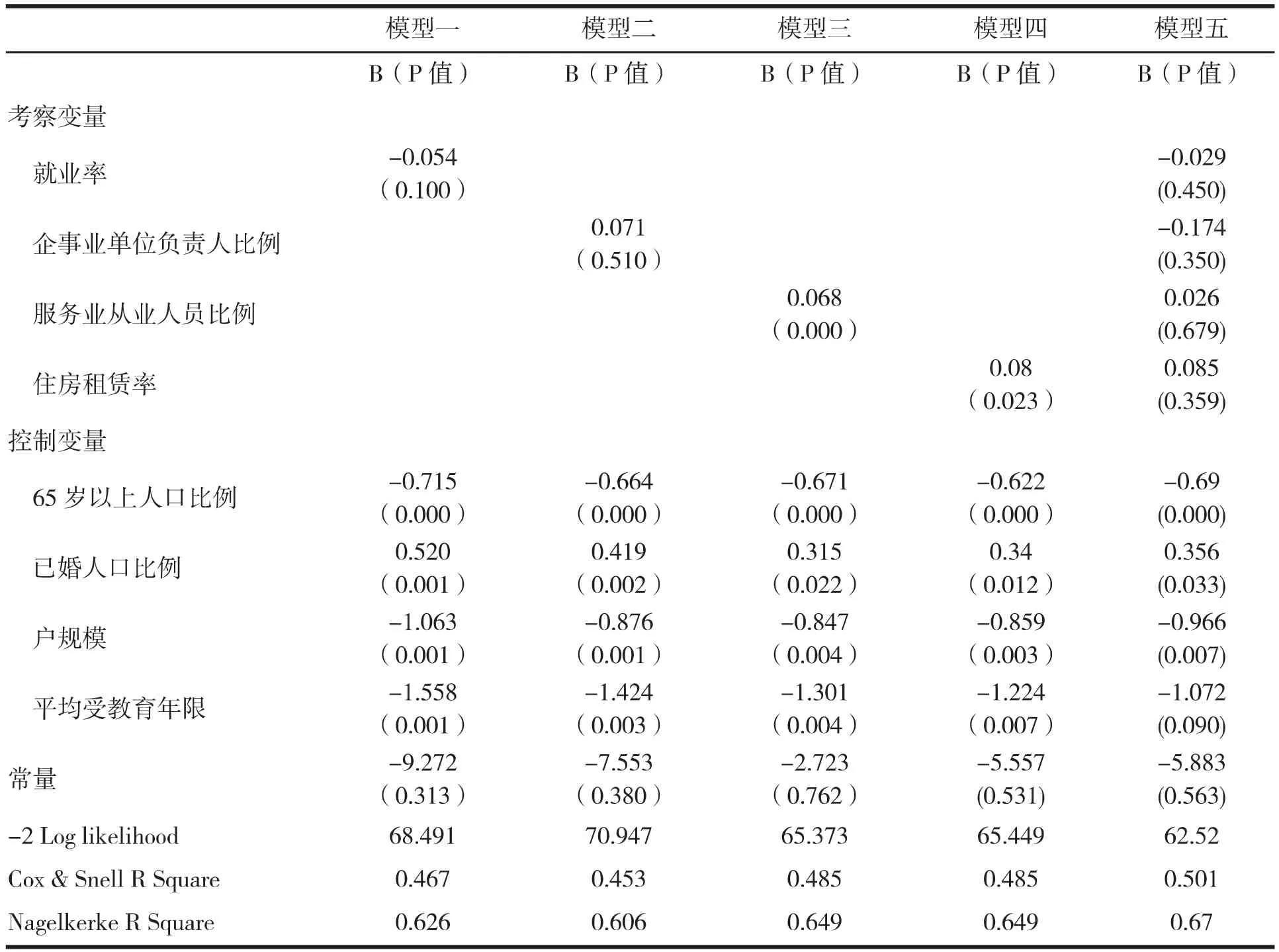

2.市场因素的检验结果

采用市场因素变量分析迁移人口聚居的回归结果如表4所示。控制变量方面,各项指标的影响均稳定且比较显著,其中以平均受教育年限的影响最为明显。在五个模型中平均受教育年限的相关系数为-1.3左右,表明在4个控制变量中,平均受教育年限对人口迁移聚居起到最为显著的作用;年龄结构分布因素、户规模与迁移人口聚居区域的形成呈现负相关关系。

考察变量方面,模型一显示就业率呈边缘显著,是影响迁移人口聚居区域形成的重要因素,说明失业率越高,迁移人口聚居区域的形成概率越高,失业人口的聚居很容易导致恶性的暴力事件;模型二显示社区居民的职业选择与迁移人口聚居区域的形成并没有明显关系,这也从侧面表明迁移人口聚居区域的居民职业构成并无明显均质化趋向[2];模型三显示居民就业的行业对迁移人口聚居具有显著影响,从事服务行业的迁移人口更容易形成聚居区域;模型四显示住房租赁率与迁移人口聚居区域的形成呈现正相关,表明迁移人口普遍还是选择租房居住;模型五显示在四个影响因素互相作用的情况下,职业选择因素、居民就职的行业、就业率和住房租赁率没有显著影响。

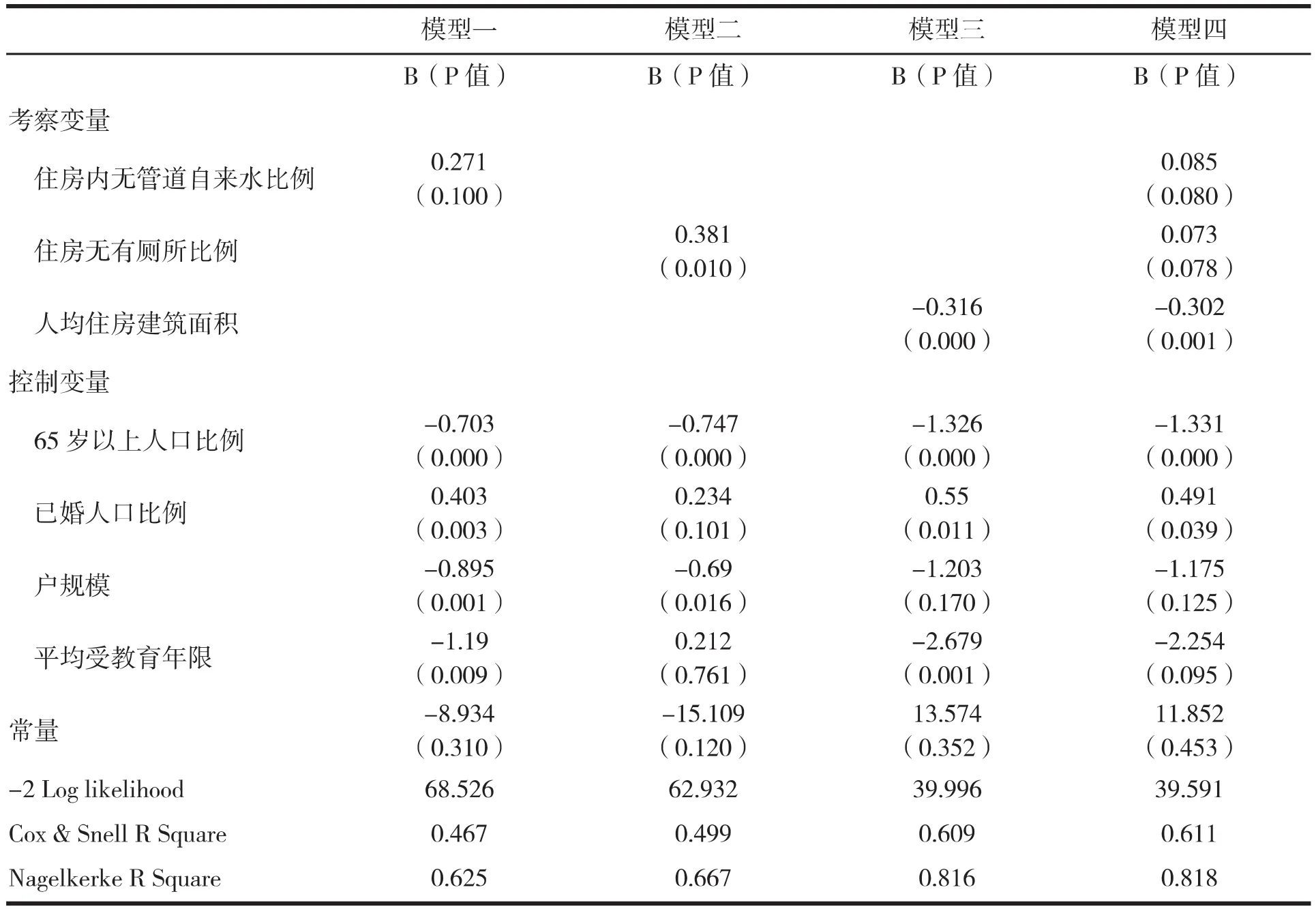

3.住房因素的检验结果

采用住房因素变量分析迁移人口聚居的回归结果如表5所示。考察变量方面,住房结构,即住房内有无管道自来水、住房内有无厕所,与迁移人口聚居区域的形成有显著关系,迁移人口聚居区域的形成概率与住房无管道自来水比例、住房内无厕所比例成正相关,表明迁移人口聚居的区域仍然存在自来水未通,共用厕所的情况;人均住房建筑面积对迁移人口聚居区域的形成同样有明显负向影响,表明迁移人口住房困难的问题依旧存在。

表4 市场变量Logistic回归模型

4.总体模型分析

控制变量方面,所有因素对迁移人口聚居区域的形成均具有显著影响,尤其是年龄结构分布因素最为显著,其次是户规模、婚姻状况,老龄化水平越低、已婚居民比重越高的区域迁移人口聚居的概率越高。考察变量方面,农业户口人口比重(P=0.425)的影响消除了,说明制度因素不再是影响迁移人口聚居区域形成的重要因素,而市场因素中只有住房租赁率仍然起着显著作用,住房因素中只剩下人均住房建筑面积仍然起着很显著的作用,说明租房居住是迁移人口聚居常态,而住房条件的困难是当前迁移人口面临的重要问题。

五、结论与启示

本文选取南京作为案例对象,基于第六次全国人口普查数据,探究中国特大城市迁移人口空间分异的格局和形成机制。研究表明,南京市迁移人口存在居住空间差异。首先,南京市迁移人口的居住空间分异特征表现为:迁移人口的集聚空间大体呈现出中心低、外围高、西北低、东南高的“扇形+散点”的分布特征。就区位熵而言,南京拆迁安置房所在区域以及城中村的省内、省际迁移人口比重明显高于全市的水平,而南京的南部则是市内迁移人口比重高于全市平均水平。整个南京市各区的分异度都较低,迁移人口与常住人口总量空间上分布差异性较低,除了个别城中村,迁移人口整体聚集度不高。随着城市化进程的日益加速和户籍制度的不断变革,制度因素对于人口迁移聚居区形成的影响正在逐步减弱。同时,市场因素、住房因素的影响效应正在持续加强。在四个维度中,人口因素作为控制变量,是影响迁移人口聚居的基本因素,其中,年龄结构分布因素的影响效应最为显著。

表5 住房变量Logistic回归模型

表6 总体模型

改革开放以来,伴随着快速城镇化进程的不断推进以及20世纪80年代的户籍制度出现松动[21],省内省际之间形成了大规模的人口迁移,特大城市的迁移人口也存在居住空间差异。迁移人口内部在文化心理、交往需要、生活方式逐步同化,阶层内部逐步集聚,呈现同质化趋向;受到制度因素、市场因素和住房因素等外生因素的影响,迁移人口之间逐步阶层隔离,趋向异质化,阶层内同质化与阶层间异质化,形成社会分层,社会分层与居住分异,形成社会空间极化。在此背景下,市场、政府、社会三者需要多元互动与合作,做到城市建设以人民为中心,打破二元户籍制度桎梏,突破身份壁垒,筑牢公平正义之基。在微观层面,建设和谐社区,在社区建设中重铸社会认同通过重建社会共同体,实现新的社会融合。

[1]胡彩梅.创新特大城市可持续发展政策[J].开放导报,2016,(01):3.

[2]王桂新,潘泽瀚.我国流动人口的空间分布及其影响因素——基于第六次人口普查资料的分析[J].现代城市研究,2013,(03):4-11,32.

[3]田盼盼,朱宇,林李月,张苏北.省际与省内流动人口空间分布及其影响因素的差异——以福建省为例[J].人口学刊,2015,(06):56-67.

[4]肖宝玉,朱宇.福建省城镇流动人口的空间分异格局——基于六普数据的分析[J].人文地理,2014,(04):85-91.

[5]刘争光,张志斌.兰州城市居住空间分异研究[J].干旱区地理,2014,(04):846-856.

[6]林李月,朱宇.流动人口初次流动的空间类型选择及其影响因素——基于福建省的调查研究[J].地理科学,2014,(05):539-546.

[7]周博.沿海城市与内陆城市新移民空间同化模式比较[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2013,(05):77-82.

[8]唐博.城市流动人口的居住空间模式和居住空间选择的影响因素分析[D].复旦大学,2013.

[9]翁钟华.宁波市流动人口居住空间分异的典型案例研究[J].农村经济与科技,2014,(07):36-37.

[10]康维娜,邵景安,郭跃.重庆典型山区县人口迁移的时空分布特征及其影响因素[J].热带地理,2016,36(1):132-141.

[11]李志刚,吴缚龙,肖扬.基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究[J].地理研究,2014,(11):2056-2068.

[12]钟奕纯,冯健.城市迁移人口居住空间分异——对深圳市的实证研究[J].地理科学进展,2017,(01):125-135.

[13]邓羽,刘盛和,蔡建明,鲁玺.中国省际人口空间格局演化的分析方法与实证[J].地理学报,2014,(10):1473-1486.

[14]蒋亮,冯长春.基于社会—空间视角的长沙市居住空间分异研究[J].经济地理,2015,(06):78-86.

[15]肖扬,陈颂,汪鑫,黄建中.全球城市视角下上海新移民居住空间分异研究[J].城市规划,2016,(03):25-33.

[16]宋伟轩,吴启焰,朱喜钢.新时期南京居住空间分异研究[J].地理学报,2010,(06):685-694.

[17]顾朝林.经济全球化与中国城市发展[M].商务印书馆,1999.

[18]刘有安.民国时期的人口迁移与宁夏民族居住格局的形成[J].宁夏社会科学,2011,(02):68-73.

[19]张慧婧.日本中国新移民人口迁移的特征分析——以名古屋个案为例[J].华侨华人历史研究,2014,(04):49-57.

[20]王文刚,孙桂平,张文忠,王利敏.京津冀地区流动人口家庭化迁移的特征与影响机理[J].中国人口·资源与环境,2017,(01):137-145.

[21]李扬,刘慧,汤青.1985-2010年中国省际人口迁移时空格局特征[J].地理研究,2015,(06):1135-1148.