我所熟识的老一辈科学家

2018-05-29钱文藻

☉钱文藻

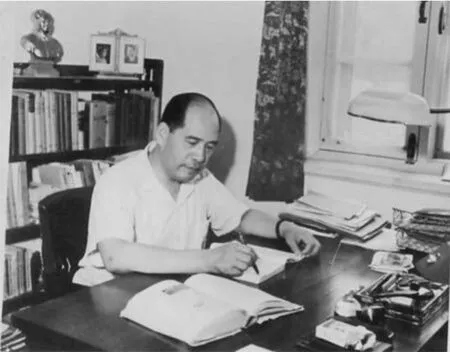

汪猷先生

生物有机先驱

汪猷(1910-1997)先生是我国有机化学界元老。他是中国抗生素研究的开拓者,他发现并系统研究了桔霉素的结构和抗菌活性,他在链霉素和金霉素的结构与提取等方面也取得了很好的研究成果,既纠正了美国学者关于链霉素结构的个别错误,又指导并推动了我国的抗生素生产。汪先生长期从事生命物质的基本组成单元蛋白质、核酸和多糖的结构与合成研究,是我国生物有机领域的先驱之一,他在以上各个领域都取得了突出的成绩。

学术界都知道,20世纪60年代,我国曾经取得过领先世界的一项重大科研成果,也是诺贝尔化学奖的候选项目之一,即结晶牛胰岛素的结构测定和人工全合成,这项成果在当时是世界其他各国学术界望尘莫及的。而这项研究工作就是在王应睐先生、汪猷先生和邢其毅先生的领导下进行的,并取得了很大的成功。由于“文化大革命”的干扰,这项成果没有及时被世人全面且详尽地了解,使得由中国的科学家第一次获得诺贝尔科学奖的可能未能变为现实。在20世纪90年代,杨振宁先生等人再一次发起要推荐它作为诺贝尔奖的候选,当时我已经进入院部工作,还受命处理过该成果完成人的名额分配和排列次序问题。因为合作的单位多(包括中国科学院上海生化所、上海有机化学所以及北京大学化学系等),参加过工作的科研人员更多,成果又完成了很长时间,一些当事人已经离开了原来的工作单位,而每项诺贝尔奖的获奖人数最多只能有3位,所以有关单位在获奖人名额的分配方面有些意见分歧,好在经过协商后达成了一致。由于间隔时间已久等原因,这项成果最终未能获奖。在处理此事的过程中,我清楚地了解到,汪先生在其中的作用非常重大,无论是在一级结构的测定方面,还是在人工合成方面。事后,我们一直为汪先生等人没有能够获奖而感到非常遗憾。

天花粉蛋白是根据我国的民间传统药方总结出来的计划生育药物,开展天花粉蛋白的结构研究,是中国科学院持续多年的院重点研究项目。研究后期,我正好在院有关业务主管部门工作,所以对这项研究的进程和结果比较了解。汪猷先生是这项工作的开创者并承担其中一级结构研究的重要任务。这里我不想讲这项研究成果的重大意义以及在国际、国内学术界与医务界的影响(因为这已经是无可置疑的),只讲讲其中的一个小插曲,从中可以看出汪先生对科研工作的严肃认真态度。这项工作是由中国科学院上海有机所、生物物理所和福建物构所合作进行的,有机所负责一级结构的研究,后两家负责空间结构的研究,一级结构和空间结构的研究同时开展,以互相借鉴。由于天花粉蛋白的分子量大,研究工作的难度很大,其一级结构的结果最终在国际重要学术刊物上发表了。由于学生在工作中的疏忽,其中有一小段结构的确定出现了差错,经国外的学者指出之后,汪先生非常重视,抓紧时间、集中人力开展复查并加以校正,很快在学术刊物上公开承认错误,公布修正结果。这件事情在学术界有议论,当然没有经过仔细地复查实验结果就仓促发表论文是不严肃的,但在发现问题后能够正确面对,不予回避,及时修正且公开认错是实事求是的态度。事情的发生主要是汪先生学生的错误,但汪先生勇于承担,并科学地、认真地加以对待的做法值得我们钦佩。在上海有机所纪念汪先生100周年诞辰的纪念大会上,戴立信先生做了热情洋溢且非常精彩的发言,其中就对这一事件做了客观的评论。戴立信先生对我说,他想这样做才是最符合汪先生的意愿,也是对汪先生最好的纪念。我出于同样的想法在这里谈这件事,同时也希望年轻科研人员都要好好思考:科技研究工作中的错误,有些是故意、人为的造假(包括实验数据的不合理取舍),这是非常恶劣的科研道德问题,当今在中国的年轻学生中严重地存在着这种现象。这是科技界的悲哀,必须坚决地、严肃地纠正这种不正之风,否则中国的科学便没有希望;有些错误是由于工作中的疏忽造成的(天花粉蛋白一级结构的个别错误属于这类),虽然与前一种情况性质不同,但不严谨在科研活动中也是不能允许的。年轻人要尊重科学,也应该尊重你的导师,对科学负责,也要对你的导师负责。“三个严”(严格、严肃、严密)作风是中国科技界和中国科学院的优良传统,现在不怎么提了,许多年轻科研人员已经不知道“三严”是什么意思了。我在一次关于院风问题的座谈中谈到“三严”,不少人已经不记得“三严”的具体内涵,实在需要我们大声疾呼。汪先生为这件事很痛心,他的亲自处理又为我们在恢复优良的科研作风方面做出了最好的榜样。

汪猷先生

具有生物活性的酵母丙氨酸转移植糖核酸的人工合成是汪先生继牛胰岛素的工作之后,又一项获得国家自然科学一等奖的科研成果。这是又一个世界首次。在多糖领域,汪先生与屠善忠先生等共同研制成功的羧甲基糖淀粉,是一种成功实用化的新谢代血浆材料。像汪先生这样的,在生命物质所有的基本组成单元都取得如此重大成果的科学家实属罕见。

大家知道,2015年我国科学家屠呦呦因为抗疟疾新药青蒿素的科研成果而荣获诺贝尔医学奖,这是我国科技界的骄傲,屠先生的获奖也是名至实归。但正如屠先生所说,青蒿素的工作是一项集体性的工作,有许多中国科学家参与其中。中国科学院上海有机所的周维善先生在青蒿素的化学结构、抗疟机制和人工合成方面,汪猷先生在青蒿素的生物合成方面都取得了重要科研成果,这无疑对于一种新药的成熟、完善和实用化具有重大意义,我们应该记住他们的贡献。

汪先生的身体一直很好,在有机所的老先生中可能是最健康的一位了。没想到他居然受害于医疗事故,一天之内就亡故了,实在让人难过。汪先生患的是肠梗阻,在上海华东医院查了很久就是查不出来,误诊为其他疾病而耽误了治疗时机。一位中国化学界的先驱,就这样离我们而去了,我感到既气愤又同情。我在这里写这么一段,当然是希望更多地关心老科学家的健康,同时也希望医疗部门要好好总结,不要再犯这种错误。

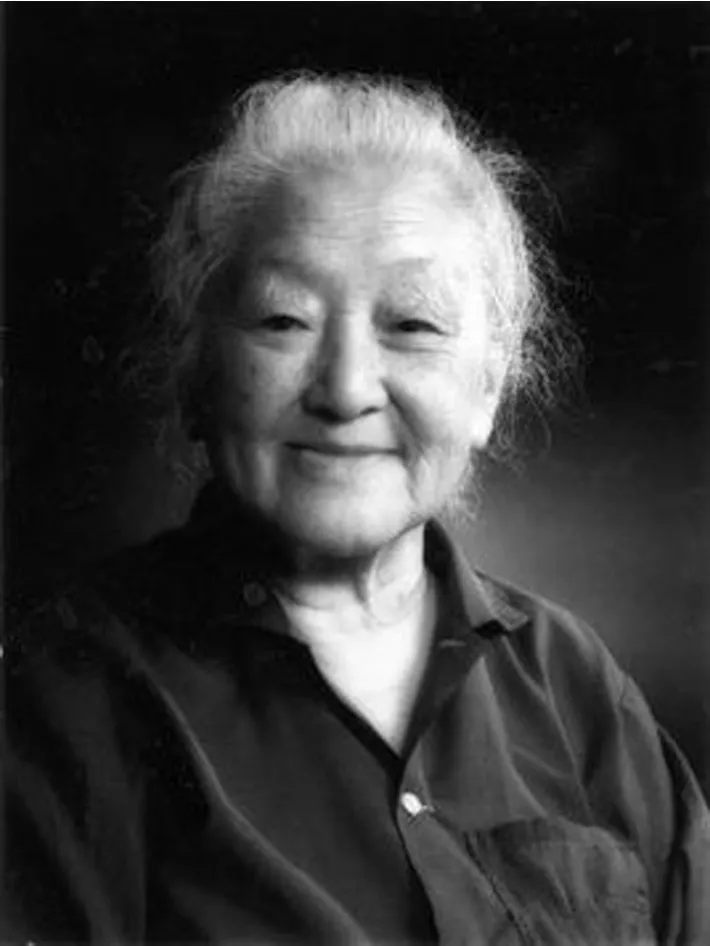

何泽慧先生

中国的居里夫人

钱三强(1913-1992)先生和何泽慧(1914-2011)先生被誉为中国的居里夫妇。他们不仅同在小居里夫妇的实验室工作,而且因为铀三裂变与四裂变的发现而对核物理领域做出了很大贡献,因此称他们为中国的居里夫妇恰如其分。我与钱三强先生有一段时间同时在院里工作,但由于接触并不是很多,所以只能在写何先生的这篇文章里简单写上几句了。

何泽慧先生严谨的工作作风是值得年轻人永远学习的榜样。当年,要不是她和钱三强先生的认真、细致,铀原子三分裂与四分裂那样的小概率事件就难以在实验中被捕捉到,这绝不是何先生谦虚所说的“谁做这个实验都能发现”那样简单。直至八九十岁,何先生仍一丝不苟地在宇宙线物理和高能天体物理等领域辛勤地耕耘。她的研究领域在高能物理所是个小领域,生存的空间相对来说比较狭小,她有时甚至需要向院领导或所领导呼吁(虽然不是经常),以求得必要的工作条件,这也足见我国基础研究生存的艰难。

何先生对自己的要求非常严格,从来没有老前辈的架子,她天天背着被我们笑称为“朝山进香袋”的书包(像佛教徒朝拜圣地时斜挎着的布袋子,何先生认为它轻便、随意),坐着研究所的班车,从住地(北京中关村)到高能物理研究所(玉泉路)上班。中午在研究所的食堂里,她与大家一样排队买饭就餐。所领导和我们常常因为请她坐小车上下班、让食堂为她做个简单的午餐、餐后到研究所的招待所睡个午觉之类的事情与她发生“争执”。从这些小事情上就可以看出何先生的严于律己,不讲享受的处事原则。

何泽慧先生

何泽慧先生是位和蔼可亲的老太太,见人总是笑眯眯的,但有时候也很倔,遇到重要事情和原则问题则绝不让步,对谁都不买账。钱三强先生对我国的核弹成功研制有着不可磨灭的卓越功勋,大家都称他为中国的原子弹之父。恕我直言,二机部(核工业部)和原子能研究院曾经在一些场合对他的评价是不够尊重的,不少人都有同感。我看到过一本由他们编撰的纪念册,其中竟然连一张钱三强先生的照片都没有。何先生在我面前没有直截了当地抱怨过,但心中显然也因此而愤愤不平。以至于当中央向“两弹一星”元勋颁发1公斤重的金质奖牌时,虽然事先邀请她代表钱三强先生上台领奖(钱先生此时已经去世),但她却提前到外地参加学术活动去了,由此可见她的不满。另外有一件事情她可是明确向我提起过多次,她要求我向核工业部要回钱三强先生的几十本日记。她说钱先生有记日记的习惯,这几十本日记中详细记载着当年他担任副部长时,有关我国发展核武器方面的许多事情。我查问过此事,核工业部的答复是:“钱先生的日记是在‘文化大革命’期间被红卫兵查抄的,曾经放在部里,后来几经周折就找不到了。”何先生一直认为这件事核工业部有说不清或不可告人的原因。因为日记里记载着当时讨论相关问题时的各种不同意见,可能有些人不愿意让它公布于众。所以,要么日记仍在,但不敢拿出来;要么为了怕世人看到而故意销毁了。何先生对这件事情一直耿耿于怀。我无意责备某些方面或个人,也无从查证这件事情的来龙去脉,但我的确想反映何先生的不满,也希望人们永远不要忘记钱三强先生在我国研制核武器工作中的杰出贡献。张劲夫先生写过一篇纪念研制“两弹一星”元勋的文章,我想他的本意就是要提醒人们不要忘记那些为我国“两弹一星”的研制成功作出重要贡献的科学家。张劲夫先生在发表此文后,曾经让他的女儿张培华带话给我,要我以他个人的名义给何泽慧先生和郭永怀先生的夫人李佩先生送去文章的单行本。可见他认为钱先生和郭先生在其中的作用之大、贡献之重。我当然遵嘱照办了,两位先生都非常感动。

我还记得另外一件让老太太“犯脾气”的事情。以前每逢召开全体院士大会,都有一个议程是党和国家领导人接见全体院士、讲话并合影。由于院士们的年纪都很大了,行动不太方便,所以要提前一段时间请院士们站到四五层的阶梯上,等候领导人的接见。有一次何先生实在吃不消了,便坐在旁边的座位上,领导人来了她也不站起来。我觉得何先生的这个反应是可以理解和理所当然的,我们学部工作部门的这项安排考虑欠周,让数百位高龄的老院士颤颤巍巍地站在阶梯上半个多小时等候领导人接见的惯例,实在值得商榷,后来这个办法就不再沿用下去了。

何先生与钱先生的简朴作风处处可见,其中之一是他们住在半个多世纪前就住下的老房子里坚决不搬新房。中关村的这几栋老房子住过许多中国科学院的“开院元勋”以及新中国自然科学研究的奠基人。钱先生与何先生一回国就住在这里。在当时,这里的住房条件算是比较好的,房子里有四五个房间,建筑质量也比较好,但与现在的条件相比就实在太普通了。房间都不大,客厅也非常小(只是狭长的一条,估计只有十多平方米),家具非常简单,沙发也很陈旧;书桌上、书架上和地上堆满了书和科技杂志,里面还挤着一架旧钢琴,人在里面走动都很困难,他们两位就在这里接待过多位总理和副总理。钱先生在世时就是这个样子,直到何先生去世也不曾改变。写字台的抽屉里,钱先生用过的钢笔等物件都在。何先生曾经拉开抽屉让我看过,何先生认为这是对钱先生最好的纪念。如果说后来有变化,那就是越来越多的书从书房延伸到外面的走廊里,房间里再也放不下了。何先生觉得这里的居住条件已经很好,而且这里还留下了许多珍贵的记忆,住在这里最好、最舒服。后来中关村地区进行改造,老太太就成了“钉子户”。她和郭永怀先生的夫人李佩先生等人联名向有关方面反映,坚决要求不要拆除这些房子。何先生对我说过,这里才是真正的中国科学院,经过改造后的样子已经不是科学院的中关村了。我敬佩钱先生与何先生简朴的作风,更赞赏他们对中国科学院的热爱和感情,因为我对此也有同感。虽然世上万物都是需要变化和发展的,但现在中关村的样子确实已经不是中国科学院的中关村了。中国科学院已经被肢解得支离破碎,不成样子了。现在人们恐怕已经说不清中国科学院的基地到底在哪里了,老科学院人对过去的怀念是可以理解的,所以我支持何先生和李佩先生的“钉子户精神”。时至今日,作为中国科学院的后人,我们应该想想其中的教训,如果有一个好的规划并努力争取实施,中国科学院一定会比现在建设得更完整、更漂亮。

何先生对我非常亲切,也非常信任。她只要见到我,就会拉着我聊很长时间,大到科技界的事、科学院的事,小到她自己的研究工作,有什么看法和意见都毫不隐晦,毫无保留。但她处事又十分低调,从不张扬,不会“逼”领导和有关方面照自己的意见办。她的建议、意见以及那质朴的科学家人品,对我有着深刻的影响。

钱先生和何先生已经离我们而去了。何先生去世时我不在国内,在网上看到消息时,我忍不住哭了一场,随即向她的女儿钱民协教授发去了悼念邮件,并询问她何先生为何突然病逝。我在离京前的院士大会上还曾见过何先生,与她一起吃饭、聊天,虽然她记忆力衰退已经记不清事了,但精神很好,仍然是笑呵呵的模样,饮食也很好,吃得不少,尚可自己行走。没有想到几个月后,就与我们永别了。据钱民协讲,何先生去世时她刚刚离开病房,有一定的突发性,但久病的身体已经衰竭,终年有其必然。虽然如此,我心中仍非常难过,除了她和钱先生在事业上的伟大、品德上的高尚之外,还因为老太太对我十分亲切。我非常庆幸,在她离世之前见了她一面,而且在一起相处了较长的时间,还请钱民协为我们留下了一张珍贵的合影,我将悉心珍藏这永久的纪念。

汪德昭先生

“水中之王”

汪德昭先生

汪德昭(1905-1998)先生是我国最著名的声学专家,也是水声研究的开拓者。我与汪先生的交往并不多,只能就几件印象深刻的事,简单地写上几句。

汪先生给人印象最深之处是性格直率,他公开宣称:“本人姓汪,水中之王。”我听汪先生说这句话,可能是与他第一次见面一起吃饭的时候,他操着洪亮的嗓门,笑着说出这句话,好像在开玩笑,又好像在自我介绍,更像是向世人表明自己要勇敢地担起这份崇高而沉重的责任,给我留下了极其深刻的印象。不过他既不含蓄,也不狂妄,因为他确实是中国的水声研究之王。他不仅是我国水声学科的奠基人,还为我国海军声呐装备及其使用做出了卓越贡献。我在院数理化学局工作时,只要在水声研究工作与海军的合作方面遇到了难题,就要请汪先生亲自出场。每次海军方面的领导一定会出面,问题经常迎刃而解,可见汪先生的影响力和权威作用。

汪先生个性耿直,爱憎分明。他热爱祖国,为解放战争做出过特殊的贡献。新中国成立之初,他便急着从法国返回祖国,创建并投身新中国的水声科学事业。他在世界革命舞台上同样立场鲜明,疾恶如仇。汪先生归国前曾在法国学习、工作了近二十年,他曾经告诉我们,在第二次世界大战期间,听到空袭警报拉响就要躲进防空洞躲避德国纳粹的轰炸。在异常艰苦的条件下,他完成了他的导师——世界著名物理学家郎之万教授交给他的提高声呐功率的研究任务。这是潜艇和反潜作战最重要的手段,汪先生的研究成果为反法西斯战争做出了贡献。法国沦陷以后,郎之万教授被抓,汪先生不惧危险,保持与导师工作和生活上的联系,郎之万教授说这是对他的最大精神鼓舞。凡此种种事例,大概就是法国政府在20世纪90年代决定授予汪先生荣誉军团军官勋章的主要原因吧!当然也应该包括汪先生对促进中法两国科技和其他方面的交往与合作所做出的许多努力和贡献。我有幸参加1991年在法国驻华大使馆对汪先生的授勋典礼,仪式十分隆重,法国科技部长专程前来代表总统为汪先生颁奖。我还记得那天晚宴非常美味,主菜是鹅肝。

汪先生是位实验物理学家,他非常重视实验研究和实地考察,他在实验工作中表现出极强的动手能力。早在1964年,中国科学院正式成立声学研究所之前,他便亲自筹划建立了北海、东海和南海三个水声科学研究站。我在院参与有关科研组织工作时,曾经去东海站考察过,那里的实验室已经具备相当的规模。在我国面临诸多海洋疆域和资源问题的今天,我们更能理解汪先生当年这些部署的先见之明,相信数十年的研究和数据积累,正在发挥巨大作用。他七十多岁高龄时还亲自登上海洋考察船,组织了我国第一次南海深海水声实验。我的同事告诉我,当年的考察船已经比较陈旧,汪先生当时已不能适应剧烈的船身晃动,但他仍坚持参加工作。为了解决海洋考察船的更新换代,适应科研工作的发展需要,汪先生在90岁高龄之时还给海军司令员刘华清写信,请求给予帮助,得到了刘华清同志和小平同志的赞同。

汪先生是位非常风趣的人,记得在他90岁大寿时,声学所为他举办了寿宴,是在北京西直门一家很有特色的餐厅举办的。厨师出自于中南海,曾经是周恩来总理的专职厨师。据这位厨师讲,周总理去世前还指名要吃他做的菜心狮子头。我们那天也点了这道菜,确实很有特点,肉馅里加入荸荠等材料,口感很爽口。参加这次的宴请人不多,一共就一桌,属于小范围的庆贺。那天把汪先生的好朋友何泽慧先生也请来了。汪先生与钱三强先生、何泽慧先生的关系很密切,他们都在法国工作和生活过。虽然汪先生和何先生的年龄相差不多,但在宴会上汪先生总是开何先生的玩笑。他声称何先生与钱三强先生的婚姻是他介绍的,何先生则一口否认。两人笑闹着纠缠不休。我们不知内情,但从何先生与钱先生大学就是同学和朋友来看,汪先生的说法显然是玩笑。只是他的嗓门大,何先生也难以与之争辩。汪先生就是这么一位性格活泼开朗的人。汪先生不仅嗓门大,身体也非常壮实、健康,我们大家一直认为他一定能超过100岁。哪知道他94岁那年跌了一跤,从此便卧床不起,身体便日渐衰弱了。

汪先生的家庭是个艺术之家,他的夫人李惠年先生是中央音乐学院的声学教授,也是中央音乐学院的开创者之一。汪先生耳濡目染因此对艺术也有兴趣,与不少艺术家有交往。早年在法国期间,他便与著名画家潘玉良先生是朋友。汪先生家中有一座他的黑色头部雕塑,便是这位艺术家的作品。雕塑与真人一般大小,形象十分逼真。汪先生把它视为珍品向我们介绍。