鄭氏《詩譜》考原*

2018-05-28李霖

李 霖

引 言

鄭玄是中國古代最重要的經學家,對於今天的經學和經學史研究,具有重要意義。鄭玄遍注羣經,《五經》之中,只有《三禮注》和《毛詩箋》歷久不衰,完整傳存至今。因而鄭玄的禮學和《詩》學,理應成爲後人窺見鄭學堂奥的兩條重要路徑。

近年來,以喬秀岩先生爲代表的經學研究者,逐漸關注鄭學的體系性特點,强調鄭學内部自成一套宏大而精密的經學體系。*詳見喬秀岩《鄭學第一原理》,《古典學》第一輯,上海,華東師範大學出版社,2012年。收入氏著《北京讀經説記》,臺北,萬卷樓圖書出版有限公司,2013年,頁229—250。相關研究主要集中在鄭玄的禮學體系。筆者不揣固陋,有志從《詩經》學入手,認識鄭玄的經學體系。此前筆者主要以《毛詩箋》爲討論素材,*拙文《從〈大雅·思齊〉看鄭玄解〈詩〉的原則》,《中國經學》第15輯,南寧,廣西師範大學出版社,2015年,頁57—82;《〈秦風·渭陽〉的經學建構》,《中國哲學史》2017年第3期,頁5—11。本文則聚焦於鄭玄的另一部《詩經》學專著《毛詩譜》。*兩《唐志》又著録鄭玄注《詩緯》三卷。然鄭注《詩緯》,既不見於《後漢書》本傳記載和《釋文敍録》、《隋志》著録,《毛詩正義》亦未引及,筆者僅見《唐開元占經》卷六八引《汎曆樞》“狼星爲野將”鄭玄曰“狼星主羊”一條,文淵閣四庫全書本,807册,頁16上,尚無法據《詩緯》研究鄭玄的《詩經》學。

《詩譜》與《詩箋》的關係,是理解《詩譜》首先要面對的問題。我們知道,鄭玄不同著述中的學説曾有所改變。*比如《毛詩箋》寫作較晚,即與《禮記注》説《詩》多有不同,前人論述已多。又《關雎》序“哀窈窕”箋不同於《論語》“哀而不傷”注(參《關雎》序正義,見《毛詩正義》卷一之一,阮元校刻十三經注疏本(嘉慶本),北京,中華書局影印,2009年,(轉下頁)《箋》、《譜》二書的時間關係,尚無史料可以説明。着眼於二書的内容,可以發現除了《檜》、《王》次序編排以及《豳》詩内部次序有所不同外,《箋》、《譜》内容本身並無違異之處,且二書有一些文字彼此互見;*(接上頁)頁569下—570上;《論語注疏》卷三,頁5360上—下)。又有《何彼襛矣》箋不同於《箴膏肓》等等。*如《王風·黍離》序箋云“其詩不能復雅”,《毛詩正義》卷四之一,頁697上。同於《王》譜。綜觀二書,還可以發現《箋》、《譜》内容互相補充。*如《小雅·常棣》序箋、《十月之交》序箋與《小雅大雅》譜均論及詩的時代。《常棣》箋述此詩本爲周公詩,《譜》言《常棣》何以厠於文王之詩;《十月之交》序箋力證此詩本爲厲王詩,《譜》言今詩何以厠於幽王之詩。故而我們認爲鄭玄在《箋》、《譜》中的學説不僅是一貫的,而且是相輔相成的。理解鄭玄《詩經》學之全體,宜二者並觀,不能厚此薄彼。

筆者試圖思考《詩譜》在鄭玄《詩經》學中的定位,進而上窺鄭玄經學體系之一隅。然而《詩譜》原書已佚,理應先做輯佚、復原工作。本文先考察《詩譜》原貌,再另撰文分析《詩譜》的定位。學界對《詩譜》文獻和内容的研究已取得了一些成果,尤以馮浩菲《鄭氏詩譜訂考》最爲詳贍,*馮浩菲《鄭氏詩譜訂考》,上海古籍出版社,2008年。裴普賢、周艷、孔德淩、袁媛諸位先生的研究也爲本文提供了線索。*裴普賢《歐陽修詩本義研究》第八章《鄭氏詩譜補亡的研究》,臺北,東大圖書有限公司,1981年,頁141—175。周艷《〈詩譜〉文獻考論》,《中國典籍與文化》2008年第4期,頁45—50。孔德淩《〈毛詩譜〉的版本流傳》,《圖書館理論與實踐》2008年第6期,頁68—69。袁媛《明本〈毛詩本義〉價值述略——以〈詩本義〉的流傳爲中心》,《北京大學中國古文獻研究中心集刊》第13輯,北京大學出版社,2014年,頁90—100。鑑於論題頭緒煩多,拙見異於前人之處,恕不一一説明。

一 《詩譜》單行本的流傳、亡佚與文獻形態

鄭玄注《毛詩》、著《毛詩譜》,事載《後漢書》本傳。*《後漢書》卷三五,北京,中華書局,1965年,頁1212。《箋》、《譜》二書雖然關係密切,流傳方式和流行程度卻截然不同。《詩箋》長期與《毛詩》合爲一書,共同成爲最重要的《詩經》學經典。《詩譜》則獨立流傳,其主體文字爲唐初《毛詩正義》節録而殘存至今,單行本則逐漸亡佚。

(一) 《詩譜》單行本的卷數

單行本《詩譜》在宋及宋以前史志目録中的著録,按時間次列如下: 《經典釋文·序録》:“鄭玄《詩譜》二卷,徐整暢、大叔裘隱。”*《經典釋文》卷一,北京,中華書局影印通志堂經解本,1983年,頁10下。國家圖書館藏宋刻本此葉爲後人補寫。《隋書·經籍志一》:“《毛詩譜》三卷,吴太常卿徐整撰。《毛詩譜》二卷,太叔求及劉炫注。”*《隋書》卷三二,北京,中華書局,1973年,頁916。《日本國見在書目》:“《毛詩譜序》一卷,鄭玄撰,太叔求撰。”*《日本國見在書目》,古逸叢書本,葉3A。《古今書録》:“徐正陽注。”*王應麟《困學紀聞》卷三(《四部叢刊三編》影元本,葉23B)及《玉海》卷三八(南京,江蘇古籍出版社影印清浙江書局刻本,1990年,頁721上)引。《困學紀聞》云:“疑即徐整。誤以整爲正,暢爲陽也。”《舊唐書·經籍志上》:“《毛詩譜》二卷,鄭玄撰。”*《舊唐書》卷四六,北京,中華書局,1975年,頁1971。《新唐書·藝文志一》:“鄭玄箋《毛詩詁訓》二十卷,又《譜》三卷。”*《新唐書》卷五七,北京,中華書局,1975年,頁1429。尤袤《遂初堂書目》:“鄭氏《詩譜》。”*尤袤《遂初堂書目》,海山仙館叢書本,葉3B。《秘書省續編到四庫闕書目》:“鄭康成撰《詩譜》一卷。”*據葉德輝考證本,收入《宋史藝文志補·附編》,北京,商務印書館,1957年,頁304。徐松輯《四庫闕書目》未録鄭《譜》。《宋史·藝文志一》:“鄭玄《詩譜》三卷。”*《宋史》卷二〇二,北京,中華書局,1977年,頁5045。

《經典釋文》成於陳後主時,*陸德明序自稱作於“癸卯之歲”,學者持陳至德元年(583)和唐貞觀十七年(643)兩種觀點。然據《册府元龜》記載,太宗於貞觀十六年閲《經典音義》,嘆曰“德明雖亡,此書足可傳習”,足證後説不可從,當以至德元年爲是。參王利器《〈經典釋文〉考》,收入氏著《曉傳書齋集》,上海,華東師範大學出版社,1997年。《隋志》、《日本國見在書目》成於隋唐時期,在諸目中相對原始可信。尤其是《釋文敍録》多出自承襲,據王利器先生考證:“右項以上,正文乃鈔襲前人,注文始出之陸氏”,“右項以上所著録各書之音注,其斷限至蕭齊而止”,“右項以下著録,則德明之所附益者”,“全是梁、陳間人”。*王利器《曉傳書齋集》,頁42。今案《釋文敍録》將《詩譜》列於右項,“徐整暢、大叔裘隱”係其注語,則“鄭玄《詩譜》二卷”出自蕭齊以前舊目之著録,“徐整暢、大叔裘隱”應係陸德明所附益陳以前之著録。徐整係孫吴時人。大叔裘事迹不詳,“隱”是多見於六朝的一種注釋體裁,*“隱”即“隱義”。《梁書·何胤傳》載何胤“注《易》,又解《禮記》,於卷背書之,謂爲‘隱義’”。北京,中華書局,1973年,頁735。據學者分析,“隱”得名於“卷背書之”的書寫方式,無關乎微言大義,詳見洪湛侯《詩經學史》,北京,中華書局,2005年,頁253;蘇芃《隱義: 一種消失的古書形制》,《光明日報》2017年04月15日11版。至於王應麟《玉海》卷三八《藝文》云“《經典釋文敍録》所稱徐整暢、太叔裘隠,蓋整既暢演而裘隱括之”,頁721上,姚振宗《隋書經籍志考證》云“徐整取鄭氏《詩譜》而暢言之,太叔裘更發其所隱”,二十五史補編本,北京,中華書局影印,1955年,頁5085下,二人均訓“隱”爲“隱微”,其説未確。未見於蕭梁以後(詳本節下文注),再考慮到《釋文敍録》的時間下限,則大叔裘不應遲於梁代。

《釋文敍録》所著録二卷本《詩譜》,可能是原書白文本,也可能已是注本。再綜合分析諸目,可知宋以前最通行的鄭氏《詩譜》是大叔裘二卷注本。其次爲徐整注本,可能存在二卷本和三卷本。諸目著録爲一卷者,《日本國見在書目》所載並非全帙,《秘書省續編到四庫闕書目》的文本和性質疑義尚多,*今葉德輝考證本之底本僅爲丁氏遲雲樓抄本,葉氏謂此抄“文多訛誤”。此目與徐松輯自《永樂大典》的《四庫闕書目》有何關係,前人莫衷一是(筆者初步推測是同一書目)。更重要的是,此目究竟記載了何時的藏書、如何理解“闕”的含義,學界尚缺乏討論,有李秋實、張固也和王新華先生的研究可參(李秋實《〈秘書省續編到四庫闕書目〉校證》,吉林大學2007年碩士論文;張固也、王新華《〈秘書省續編到四庫闕書目〉版本源流考》,《新世紀圖書館》2010年第1期)。均未足憑據。因知在鄭玄身後直至宋代,有確切記載的《詩譜》單行本,是二卷或三卷注本。由於别無白文本的確切著録,尤其是“隱”注本身往往篇幅短小,*“隱”類注釋往往篇幅不大,據《隋書·經籍志一》著録: 梁有《毛詩音隱》一卷,干氏撰;梁有《毛詩表隱》二卷,陳統撰,亡;梁有《毛詩背隱義》二卷,宋中散大夫徐廣撰;梁有《喪服經傳隱義》一卷,亡;《禮記音義隱》一卷,謝氏撰;《禮記音義隱》七卷;梁有《春秋經傳説例疑隱》一卷,吴略撰;梁有《論語隱》一卷,郭象撰;《説文音隱》三卷。惟《梁書》本傳載何胤《毛詩隱義》十卷(亦見《隋志一》)、《禮記隱義》二十卷,近於《毛詩》二十卷、《禮記》二十卷的通行本卷數,疑已具備《毛詩》、《禮記》正文。另一方面,從傳世文獻對“隱”類文獻的徵引看來,蘇芃《隱義: 一種消失的古書形制》(未删節稿)指出:“南朝劉宋時期裴駰《史記集解》中徵引《史記音隱》八則,隋唐時期陸德明《經典釋文》、孔穎達《禮記注疏》大量援引《禮記隱義》,慧琳《一切經音義》引有《字林音隱》,且每則内容都較爲簡短。”諸家注本應附著於《詩譜》原書流傳。

至於鄭氏《詩譜》原書卷數,二卷的可能性最大,後來注本或仍爲二卷,或析爲三卷。然而《詩譜》序稱“解一卷而衆篇明”,或許不是虚指,《詩譜》原書也可能爲一卷本,後來注本析爲二或三卷。此外在理論上,我們也不能完全排除原書爲若干卷,後來注本合爲二卷的可能。

(二) 《詩譜》單行本的亡佚

單行本鄭氏《詩譜》在北宋仁宗時已不見朝廷庋藏。歐陽修《詩譜補亡後序》云:

世言鄭氏《詩譜》最詳,求之久矣不可得,雖《崇文總目》秘書所藏亦無之。慶曆四年,奉使河東,至於絳州,偶得焉。其文有注而不見名氏。然首尾殘缺……*《詩本義》附録《詩譜補亡》,四部叢刊三編本,葉15A;另參《歐陽修全集》卷四二,北京,中華書局,2001年,頁603。

《崇文總目》成書於仁宗慶曆初,歐氏親與其事,自謂不收鄭《譜》,必屬實情。*今本《崇文總目》係從《永樂大典》輯出,僅十得二三。輯本只得據論原目有何書,不足論未收之書。另據筆者考證,仁宗、英宗《兩朝國史志》亦云:“《詩譜》世傳太叔求注,不在秘府。”*此據王應麟《玉海》卷三八《藝文》引《國史志》,頁721上。本文所以判斷爲《兩朝國史志》,而非三朝、四朝《國史志》,乃因馬端臨《文獻通考》云:“歐陽修於绛州得注本,卷首殘闕,因補成進之,而不知注者爲太叔求也”,北京,中華書局影印十通本,1986年,頁1545下,與此相近。再根據《宋史·藝文志一》云“《三朝》所録,則《兩朝》不復登載,而録其所未有者;《四朝》於《兩朝》亦然”,頁5033,可以判斷《玉海》引《國史志》和《文獻通考》引《兩朝國史志》爲同一記載。此外,《玉海》卷三八引《國史志》之文,其下又云:“《經典釋文敍録》所稱徐整暢、太叔裘隱,蓋整既暢演而裘隱括之。求字訛也。”(頁721上)趙士煒《宋國史藝文志》輯本收録,筆者判斷爲王應麟案語,而非《國史志》原文。首先,“求字訛也”乃針對《國史志》“太叔求”之文,是王應麟校語無疑。其次,王氏判斷《國史志》訛字的依據正是《釋文敍録》作“裘”,因知《經典釋文敍録》云云亦是王氏校語。又云:“歐陽修於绛州得注本,卷首殘闕,因補成進之,而不知注者爲太叔求也。”*馬端臨《文獻通考》引《兩朝國史志》,頁1545下。益證仁宗、英宗時,鄭《譜》已極罕見。

可以確信的是,單行本鄭《譜》始終以抄本流傳,未經雕版刊行,不易流佈。鄭《譜》抄本於仁宗時已不見於官藏,即便民間尚有孑遺,亦應逐漸絶迹於中土。縱觀南宋至元代著録之《詩譜》,多爲歐陽修《補譜》一卷,我們判斷爲歐《譜》的著録有: 《秘書省續編到四庫闕書目》:“歐陽修補注《毛詩譜》一卷。”*《宋史藝文志補·附編》,頁303。徐松輯《四庫闕書目》同,《宋史藝文志補·附編》,頁272。晁公武《郡齋讀書志》:“《詩譜》一卷,右漢鄭康成撰,歐陽永叔補完之。”*《袁本昭德先生郡齋讀書志》卷一上,《續古逸叢書》本,葉17B。衢本近之。《中興館閣書目》:“注者爲大叔求。”*《困學紀聞》卷三引《館閣書目》,四部叢刊三編影元本,33册,葉23A。此蓋著録歐《譜》時提及鄭《譜》,與本節上文所引《國史志》文字類似。《玉海》:“歐陽脩補亡。”*《玉海》卷三八引《書目》,頁721上。趙士煒輯本《中興館閣書目》據《玉海·藝文》著録爲“《詩譜補注》一卷,太叔求注,歐陽修補亡”,《宋史藝文志補·附編》,頁497,與筆者所輯有所不同。尤袤《遂初堂書目》:“歐陽氏《詩本義》,歐陽氏《續詩譜》。”*尤袤《遂初堂書目》,葉3B。陳振孫《直齋書録解題》:“《詩譜》三卷,*三卷當指陳振孫所知鄭《譜》卷數,非指歐《譜》。案之《直齋書録解題》,《詩》類著録依次爲: 《毛詩》及《毛詩故訓傳》、《詩風雅頌》及《序》、《毛詩正義》、《毛詩釋文》、《韓詩外傳》、《詩譜》、《毛詩鳥獸草木蟲魚疏》、《詩折衷》、《詩本義》圖譜附等等。從目録的次序看來,所録《詩譜》指鄭氏原書,對歐《譜》的著録則在《詩本義》附録中。漢鄭康成撰,歐陽修補亡。”*陳振孫《直齋書録解題》卷二,上海古籍出版社,1987年,頁36。王應麟《玉海·藝文》:“歐陽修補注一卷。”*《玉海》,頁721上。馬端臨《文獻通考》:“《詩譜》一卷。歐陽公自序曰”云云。*《文獻通考》,頁1545下。《宋史·藝文志一》:“歐陽脩《詩本義》十六卷,又《補注毛詩譜》一卷。”*《宋史》卷二〇二,頁5045。

特殊的是,《遂初堂書目》、《秘書省續編到四庫闕書目》、《宋史·藝文志一》三目仍收録鄭《譜》,且皆兼收歐《譜》。我們推測這些著録,尤其是《遂初堂書目》和《宋志一》編者,可能並未有意區别鄭、歐二《譜》,且書目之編撰,輾轉相因、承襲舊目者往往有之,非必親見原書。

惟經靖康之厄,宋廷於紹興時改定之《秘書省續編到四庫闕書目》復著録鄭氏《詩譜》一卷,值得注意。此目疑義雖多,尚不能完全排除鄭《譜》一度失而復得的可能。然而考慮到南宋目録别無關於鄭《譜》存世的有效著録,我們仍然推測單行本鄭氏《詩譜》很可能在北宋時已經亡佚,至遲亡於宋末。

同時,從宋代學者的《詩經》學著述看來,對《詩譜》的利用集中在已見於《毛詩正義》節録的《譜》文,自歐陽修以降,鮮有學者利用鄭《譜》原書之譜表(歐氏《補譜》亦有譜表)。在學術史意義上,單行本鄭氏《詩譜》在北宋實已失去影響。

(三) 《詩譜》原書的譜表

復原《詩譜》依據的基本材料有二,一是《毛詩正義》等古書對《詩譜》的節録和描述,迄今所有輯佚工作均以此爲基礎。二是已有的輯佚成果,尤以最早從事復原工作的歐陽修《補譜》最爲重要。

《正義》節録本《詩譜》與歐氏《補譜》的最大差别是,歐《譜》有譜表,《正義》本無譜表。實際上,鄭玄既以“譜”名書,*後人又稱“譜”爲“圖”。歐陽修曾仿鄭《譜》著《詩圖》。《通志·圖譜略》著録鄭康成《詩圖》,當指《詩譜》。意味着此書具備“譜”,而且“譜”應是此書的核心。

“譜”在指稱體裁時,與我們熟悉的“表”意義接近,《史記·十二諸侯年表》序即以“譜”、“表”對文:

於是譜十二諸侯,自共和訖孔子,表見《春秋》、《國語》學者所譏盛衰大指著於篇,爲成學治古文者要删焉。*《史記》卷一四,北京,中華書局,2013年,頁643—644。

又,《三代世表》序云“自殷以前諸侯不可得而譜”,*《史記》卷一三,頁617。《漢興以來諸侯王年表》序云“臣遷謹記高祖以來至太初諸侯,譜其下益損之時”,*《史記》卷一七,頁964。“譜”皆同於“表”。後人一般認爲,表濫觴於譜。*《史記集解》引梁劉杳云“《三代系表》旁行邪上,並效《周譜》”《史記》卷(轉下頁)可惜先秦兩漢的譜皆湮没不傳,譜究竟是何種文獻形態,尚缺乏實據。我們猜測,表是譜的一種形式,但譜未必皆像表一樣縱横交錯。*(接上頁)一四,頁642。劉知幾《史通·表曆》亦引此文,謂出自桓譚。《史通》又云“表之所作,因譜象形”,《史通通釋》卷三,上海古籍出版社,1978年,頁53。*此處對譜之體裁的思考,得到北京大學歷史系陳侃理先生諸多啓發。可以確定的是,譜是一種特殊的體裁,其空間布局與普通書寫有所區别。

鄭玄在《詩譜》序中的自陳,*或謂《詩譜》序出自宋均,非是。《唐會要》卷七七載劉知幾議曰“宋均於《詩譜》云‘序我先師北海鄭司農’”,上海古籍出版社,1991年,頁1664。引宋均序文僅此一句。邢昺《孝經正義》引作“宋均《詩譜》序云”。後人或據此以爲鄭玄《詩譜》之序文乃宋均所作,如《玉海》卷三八云“宋均《詩譜》序云‘我先師北海鄭司農’,又云‘夷厲已上’”云云,自注“見唐劉子玄議”,頁721上。今案《文苑英華》卷七六六劉子玄議作“宋均於《詩緯》(版本注: 一作‘譜’)序云”(文後版本注:“一作”皆《唐會要》),《文苑英華》,北京,中華書局,1966年,頁4033上;《册府元龜》卷六〇四亦作“宋均《詩緯》序云”,《册府元龜》,南京,鳳凰出版社,2006年,頁6963。當以宋均《詩緯》序爲是。驗之《毛詩正義》,《詩譜》序爲鄭玄所作,斷無疑義。可以印證原書具備譜,且譜是《詩譜》的核心:

夷、厲已上,歲數不明。大史《年表》自共和始,歷宣、幽、平王而得《春秋》次第,以立斯譜。欲知源流清濁之所處,則循其上下而省之。欲知風化芳臭氣澤之所及,則傍行而觀之。此《詩》之大綱也。舉一綱而萬目張,解一卷而衆篇明。於力則鮮,於思則寡。其諸君子亦有樂於是與。*《毛詩正義·詩譜序》,頁556下—557上。案本文所引《毛詩正義》,《鄭風》以後文字采用影印單疏刊本(《南宋刊單疏本毛詩正義》,北京,人民文學出版社,2012年),《鄭風》以前單疏本缺,采用影印阮刻本。

正如《史記》年表内容雖然簡略至極,卻藴涵了古人重視的“盛衰大指”、“興壞之端”,可以使讀者“一觀諸要”,“爲成學治古文者要删”,*“興壞之端”見《史記·六國年表》序,頁831,其餘見《十二諸侯年表》序,頁643,644。鄭玄對《詩譜》的期許也極高,認爲《譜》是“《詩》之大綱”。大綱無疑意味着重要,“舉一綱而萬目張”,囊括衆篇;同時又簡明易曉,“於力則鮮,於思則寡”,這應得益於“斯譜”通過某種方式,直觀地呈現了“上下”和“傍行”兩種維度。“上下”、“傍行”之事,假如單純訴諸文字(如《譜》文),恐怕對作者和讀者都是挑戰,談不上力鮮、思寡;惟有采用兼具“上下”、“傍行”即縱、横兩種維度的“譜”(《譜》表),纔符合鄭玄本人對《詩譜》的描述。

《毛詩正義》對《詩譜》的描述,也足證《譜》表的存在(爲便敍述,下文一般以“表”指稱“譜”,以區别《譜》“文”)。*但嚴格地説,我們認爲鄭書原“譜”,與一般意義上縱横交錯的“表”略有差别。其一,《正義》於諸風《譜》疏之末歷述諸篇所繫君世,每云“鄭於左方中皆以此而知”,或云“鄭於左方中云”、“左方無君世”,説明在《譜》文“左方”存在《譜》表。

其二,《譜》序《正義》曰:

以其列諸侯世及詩之次,故名“譜”也。……此《詩》……謂之“譜”,譜者,普也,注序世數,事得周普,故《史記》謂之譜牒是也。*《毛詩正義·詩譜序》,頁556下,557上。

説明《詩譜》的主要内容是君世和詩次。而從《正義》所引《譜》文看來,對二者的記述並不多。可見君世和詩次正是《譜》表承載的内容。惟着眼於《譜》表,《詩譜》方可以類比於譜牒類文獻。

其三,今《王風·葛藟》序“刺平王”,《正義》云:“定本云‘刺桓王’,義雖通,不合鄭《譜》。”*《毛詩正義》卷四之一,頁702下。今《王》譜譜文未及《葛藟》,當認爲《譜》表將《葛藟》繫於平王。《釋文》出文“刺桓王”,云:“本亦作‘刺平王’,案《詩譜》是平王詩。”*《經典釋文》卷五,頁63下。此處《正義》及《釋文》,皆得説明《譜》表使君世和詩次呈現對應關係。

至此,我們可以大致認爲,鄭玄自詡爲“《詩》之大綱”的《詩譜》,原書主要由《譜》序、《譜》文和《譜》表構成,*有數處《釋文》、《正義》引《詩譜》文字,無法判斷出自何篇,輯佚者往往列入附録。其中《譜》表是全書的核心。《譜》表應呈縱横布局,記録了君世和詩次,並使君世與詩次對應。

至於《譜》表的具體布局形式,以及《譜》表與《譜》文之間如何組織,是《詩譜》復原工作的關鍵。我們將以《毛詩正義》和歐陽修《詩譜補亡》爲基本材料,參考後人的輯佚,以鄭玄原義爲準繩,作進一步討論。需要從方法上説明的是,既然《詩譜》文獻不足,判斷鄭玄《詩譜》“原義”的理據究竟何在?我們認爲《毛詩譜》本來即與《毛詩箋》貫通,二者又均以《毛詩序》爲基礎,*參拙文《從〈大雅·思齊〉看鄭玄解〈詩〉的原則》、《〈秦風·渭陽〉的經學建構》。所以大、小序和鄭箋都可成爲我們理解鄭《譜》原義的依據。無論《詩序》、《詩箋》還是《詩譜》,皆係《毛詩》經義的組成部分。

二 《正義》節録本與《詩譜》原貌

單行本《詩譜》亡於宋代。《毛詩正義》對《詩譜》的節録和描述,是宋代以來所有學者復原《詩譜》的起點。歐陽修所謂“補亡”,亦依據《正義》以補苴絳州《詩譜》殘本之缺亡。

(一) 《正義》節録本與《詩譜》原書之差别

《正義》節録《詩譜》,必然先天損害原書的完整性。《正義》節録本與《詩譜》原書的差别主要有三。

第一,《正義》節録本不録《譜》表。《正義》“左方”之文,原就《譜》表而發。今本未收《譜》表者,蓋因體裁不協,於《正義》定稿前删去。阮元《校勘記》以爲南宋注疏合刻時始删《譜》表,*阮元《毛詩注疏校勘記》,《續修四庫全書》,180册,上海古籍出版社,2002年,頁498下。今單疏本重見天壤,足證其説之誤。*今單疏傳本主要是南宋覆刻本,據筆者對羣經義疏版本的綜合研究,南宋覆刻本應與北宋監本高度接近。參拙文《宋刊羣經單疏傳本討源》,《中國經學》第17輯,桂林,廣西師範大學出版社,2015年,頁99—118,而北宋國子監在彙集唐抄本進行校勘刊刻時,對唐抄本主體的内容所作删改相當有限,參拙文《敦煌本〈周易·賁卦〉正義校議——北宋官校〈五經正義〉管窺之一》,《中國典籍與文化論叢》第18輯,南京,鳳凰出版社,2017年,頁19—34。故而可以由今存南宋監本《毛詩正義》不具《譜》表,推斷唐抄《正義》主體原不具《譜》表。

第二,《正義》節録本割裂《檜鄭》譜,改變《檜》、《王》二譜次序。據《正義》“先譜《檜》而接説《鄭》”云云,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,北京,人民文學出版社,2012年,頁106上。可知《詩譜》原書《檜》、《鄭》同譜。《正義》“鄭《譜》、《王》在《豳》後”,*《毛詩正義》卷一之一,頁562上。“《王》詩次在《鄭》上,《譜》退《豳》下者”,*《毛詩正義》卷四之一,頁697上。説明《詩譜》原書《王》殿《國風》之末。周中孚《鄭堂讀書記》、阮元《校勘記》以爲《正義》原本備録《詩譜》於卷首,注疏合刻時始散入各處,改變《詩譜》舊第。*周中孚《鄭堂讀書記》,北京,商務印書館,1958年,頁129;阮元《毛詩注疏校勘記》,頁484上。今單疏本具在,足證《正義》原本已將諸《譜》分冠各類之首。

第三,《正義》引録《譜》文不全。輯佚者發現,《譜》文除了集中於各類之首,爲《正義》引用和疏釋,還零星散見於《正義》各處以及《經典釋文》。*詳參各《詩譜》輯本,如袁鈞《鄭氏佚書》本校語。一些《譜》文片段在《詩譜》原書中的位置已難考見。

(二) 《正義》對《詩譜》的定位

《詩譜》次第、體裁原與《毛詩》不同,《正義》兼收二者,必然面臨合則兩傷的問題。然而儘管《正義》删削和調整《詩譜》以遷就《毛詩》,卻不能單純認爲《詩譜》在《正義》中處於從屬地位。

南宋以降的注疏合刻本往往以《毛詩》經注本原有的“詁訓傳”篇題作爲卷端題,將《毛詩》序和經文排爲大字,《譜》文、毛傳、鄭箋、孔疏皆作雙行小字。後來讀者長期受注疏本影響,容易帶有《詩譜》從屬《毛詩》的成見。實際上,單疏本《正義》標目迥異於《毛詩》經注本。今《正義》單疏本卷端每以《譜》目和頻繁見諸《譜》文的“正變”爲題,如“鄭譜變風”或“小大正變雅譜、正小雅”,再低格書《緇衣》或《鹿鳴》等篇題,不題“詁訓傳”之目。

《正義》卷端《譜》目之下的“正變”,雖發自大序,真正使“正變”理論貫穿每一篇《風》、《雅》和《周頌》,恰恰是《譜》序和《譜》文的工作。*《詩譜》序、《周南召南》譜、《小雅大雅》譜皆詳論“正變”,各變《風》譜文亦往往以“變風始作”作結。《譜》表所承載的君世,也在“正變”約束之下。可以説“正變”是《詩譜》的核心概念。而《毛詩正義》一書,無論卷端標目,還是疏文内容,正是以《詩譜》“正變”結構統攝《三百篇》,組織《正義》全書。由此可見,《毛詩正義》雖然破壞了《詩譜》的完整性以對應《毛詩》次第,《正義》對《詩譜》的吸納和運用,卻比較符合鄭玄“《詩》之大綱”的期許。可惜《譜》表作爲“大綱”的核心,爲《正義》所删,代之以文字描述,已不能充分傳達《譜》表可能具有的豐富信息。

(三) 《正義》對“源流清濁”的誤解

《詩譜》序“上下”、“傍行”分别指《譜》表之縱、横,幾乎是歐陽修以下所有輯佚者的共識。奇怪的是,《毛詩正義》解“上下”之“源流清濁”主就《譜》文而發,所解亦有乖鄭旨,特在此詳辯其失,以作爲後文討論《譜》表原式的基礎。

《譜》序“欲知源流清濁之所處,則循其上下而省之”,《正義》曰:

若魏有儉嗇之俗,唐有殺禮之風,齊有太公之化,衛有康叔之烈。述其土地之宜,顯其始封之主,省其上下知其衆源所出,識其清濁也。*《毛詩正義·詩譜序》,頁557上。

關於“土地之宜”、“始封之主”的敍述屢見於《譜》文,“土地之宜”絶非《譜》表這一體裁所能體現,而“始封之主”諒非《詩譜》原表内容。知者,歐陽修《詩譜補亡》序云“鄭則第取有詩之君而略其上下”,反映了單行本《譜》表的内容,辨見下文三之(二)“絳州本的性質”。然則太公、康叔等“始封之主”無詩,不得列於原書《譜》表。可見孔疏所解“上下”、“源流”,無一語涉及《譜》表,而主就《譜》文而發。其中“康叔之烈”,連《正義》所引《邶鄘衛》譜文亦無法對應,可能只是基於常識的附會,用以解釋《譜》序,並不準確。

《正義》以“土地之宜”、“始封之主”爲“源”,“上”源之“清濁”導致“下”流之“清濁”。如魏地在舜、禹時有“儉嗇之俗”,流風下及,魏君“嗇且褊急”,*《魏》譜文,見《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁70下。《魏風》多刺儉刺貪;唐地在堯末洪水時有“殺禮之風”,下及僖侯“甚嗇愛物,儉不中禮”,“唐之變風始作”。*《唐》譜文,見《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁75下。《正義》此説,已違背鄭《譜》原義。

列國“變風作”的理由爲何?一曰天子,二曰諸侯。鄭玄於諸國變《風》譜文每云時君當某天子時,“政衰”或“國人美之”,*“政衰”見《邶鄘衛》、《檜》、《齊》、《魏》、《唐》、《陳》、《曹》譜文,“國人美之”見《鄭》、《秦》譜文。《王》、《豳》二譜在變《風》中地位特殊,不在此列。於是該國“變風始作”。《商頌》譜載“問者曰: 列國政衰則變風作”云云,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁472下。突出諸侯的因素,符合變《風》譜文之義。*又如鄭玄於《魏風·葛屨》“維是褊心,是以爲刺”箋云:“魏俗所以然者,是君心褊急,無德教使之耳,我是以刺之。”《毛詩正義》卷五之三,頁757下。孔穎達《檜風·匪風》首章疏云“周道既滅,風爲之變,俗爲之改”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁109上。突出天子的因素,此説亦得之。

至於天子、諸侯二者的層次關係,如果大序“王道衰”和“國異政”的邏輯關係尚不明朗,鄭玄於《谱》序則明言:“後王稍更陵遲,懿王始受譖亨齊哀公,夷身失禮之後,邶不尊賢。”*《毛詩正義·詩譜序》,頁555下。作爲變《風》之始的《齊》、《邶》,其風之變主要應歸咎於以懿王、夷王爲首的“後王”,其次纔是諸侯自身因素。意即風變的根本原因在於周室大壞和天子政教衰微這一大勢,列國當時政教的興衰尚在其次。*即便時君有道,國人美之,着眼於天下形勢,仍屬於變《風》。至於土地之宜、始封之主等該國的歷史因素,更不能導致風變。如此方可理解《齊風》爲何皆刺詩,不見“太公之化”。《正義》着眼於《譜》文,將諸詩之清濁善惡,歸因於土地之宜、始封之主,有乖鄭玄作《譜》之義。*《正義》此説也違背了《唐風·蟋蟀》序“此晉也,而謂之唐,本其風俗,憂思深遠,儉而用禮,乃有堯之遺風”。《毛詩正義》卷六之一,頁766上。

理解《譜》序“源流清濁”之義,當着眼於《譜》表。然而《正義》下文解《譜》序“欲知風化芳臭氣澤之所及,則傍行而觀之”,已經着眼於《譜》表的“傍行”維度。疏曰:

屬其美刺之詩,各當其君。君之化傍觀其詩。知其風化得失,識其芳臭,皆以喻善惡耳。*《毛詩正義·詩譜序》,頁557上。

《正義》明確指出傍行者爲詩,而詩幾乎不見於《譜》文,因知此疏實就《詩譜》原表而發,詩是《譜》表横欄的主要内容。

《正義》撰人既以單行本《詩譜》爲依據,何以明“傍行”而不明“上下”?《詩》疏非一時之作,有舊疏、新疏之别,又屢經修訂,書成衆手。我們推測“左方”之表於《正義》定稿前某一階段删去,遂使繼後之撰人不明就裏,誤解“上下”,不得“源流清濁”原義。

三 歐氏《補譜》與《詩譜》原貌

《正義》保留《譜》文而去其《譜》表,很大程度上導致輯佚者對《譜》文爭議較小,《譜》表則衆説紛紜。歐氏以降,補製《譜》表者有: 清代朱鶴齡《詩經通義》附《考定鄭氏詩譜》、*朱鶴齡《詩經通義》,芋園叢書本,《叢書集成續編》,107册。馬驌《繹史》、*馬驌《繹史》,北京,中華書局,2002年。戴震《毛鄭詩考正》卷首、*戴震《毛鄭詩考正》,戴氏遺書本,《續修四庫全書》,63册。吴騫《詩譜補亡後訂》、*吴騫《詩譜補亡後訂》,拜經樓叢書本。汪龍《毛詩異義》附、*汪龍《毛詩異義》,安徽叢書本,收入上海書店《叢書集成續編》,5册。袁鈞《鄭氏佚書》、*袁鈞《鄭氏佚書》,光緒十四年(1888)浙江書局本。丁晏《鄭氏詩譜考正》、*丁晏《鄭氏詩譜考正》,邵武徐氏叢書本,收入上海書店《叢書集成續編》,7册。胡元儀《毛詩譜》,*胡元儀《毛詩譜》,清經解續編本。胡元儀《北海三考》卷三自謂“刊入《續經解》中者非定本也”,蓋另有定本,俟後訪之。民國馬徵慶《毛詩鄭譜疏證》、*馬徵慶《毛詩鄭譜疏證》,馬鍾山遺書本。徐英《詩經學纂要》等等。*徐英《詩經學纂要·詩譜第八》,上海,中華書局,1936年。在衆多補輯《詩譜》者中,歐氏《詩譜補亡》不僅最早,還是惟一可能參考了單行本《詩譜》的輯本。因而歐《譜》傳本雖然存在不少錯誤,對於《詩譜》復原工作來説,亦應視爲《正義》以外最重要的文獻。

(一) 歐氏《詩譜補亡》的文獻版本

初,歐陽修據《春秋》、《史記》及毛傳、鄭箋作《詩圖》十四篇(圖即譜表)。慶曆四年(1044),歐氏於絳州得《詩譜》殘本,因取《詩圖》“補其譜十有五”,*見歐陽修《詩譜補亡後序》,《詩本義》附録《詩譜補亡》,四部叢刊三編本,葉16A;另參《歐陽修全集》卷四二,頁604。並“粗述其興滅於後”;*見歐陽修《詩譜補亡》序,《詩本義》附録《詩譜補亡》,四部叢刊三編本,葉1A;另參《歐陽修全集》卷一五五,頁2580。又依據《正義》補《譜》序“周公致太平”以上文字二百七,因爲之注,“致太平”以下則用舊注;增損塗乙改正者八百八十三,*四部叢刊影元本《歐陽文忠公文集》之《居士集》卷四一《詩譜補亡後序》作“三百”,原注“一作八”。《歐集》南宋周必大刊本之傳本此卷抄配。山淵閣抄本及明刻本作亦作“三百”。使“鄭氏之《譜》復完矣”。*見歐陽修《詩譜補亡後序》,《詩本義》附録《詩譜補亡》,四部叢刊三編本,葉16A;另參《歐陽修全集》卷四二,頁604。補成進之。則歐氏《詩譜補亡》原具備鄭氏《譜》序及歐注和舊注、《譜》表及表後歐氏案語“粗述其興滅”、《譜》文及舊注。

《詩圖》今亡。進呈朝廷之《補譜》單行本,據上文一之(二)“《詩譜》單行本的亡佚”所引宋代書目,應是一卷本。歐書單行本不傳。今《補譜》皆收入歐陽修《詩本義》附録或末卷。且曾存在於南宋中期的江、浙、閩、蜀諸本、張爟刊本、陳振孫所著録《詩本義》版本,皆將《詩譜補亡》并《詩圖總序》編入《詩本義》附録或末卷。南宋慶元二年(1196)周必大刊《歐陽文忠公集》之《外集》卷一〇末校語云:

按公墓誌等皆云《詩本義》十四卷,江、浙、閩本亦然,仍以《詩圖總序》、《詩譜補亡》附卷末。惟蜀本增“詩解統序”并“詩解”凡九篇共爲一卷,又移《詩圖總序》、《詩譜補亡》自爲一卷總十六卷。故綿州於集本收此九篇,它本則無之。今附此卷中。*《歐陽文忠公集·外集》卷一〇,南宋慶元二年周必大刊本,葉20A。文内“綿州”指《歐集》版本。

《詩本義》版本開禧三年(1207)張爟跋云:

“泛論”五、“統解”十附之《本義》之下何也?……《詩譜》無《三頌》何也?……非缺也,大儒著作之體如此。*跋文據山東省圖書館藏《歐陽文忠公毛詩本義》抄本卷尾。“統解”,道光刻本作“説解”,中國人民大學藏明刻本缺此半葉。“統”蓋針對數篇詩乃至某一詩類,有别於《詩本義》正文針對某一詩篇。

陳振孫《直齋書録解題》著録“《詩本義》十六卷《圖》、《譜》附”,解題云:

先爲“論”以辨毛、鄭之失,然後斷以己見。末二卷爲“一義解”、“取舍義”,“時世”、“本末”二論,“豳”、“魯”、“序”三問,而《補亡鄭譜》及《詩圖總序》附於卷末。*《直齋書録解題》卷二,頁36。標點有改動。

今《詩本義》傳本所收《補譜》内容皆殘缺不全,僅存歐序、部分譜表及歐氏案語(如圖一)、《詩譜補亡後序》,另附《詩圖總序》;皆缺鄭玄《譜》序及注、《譜》文及注、《三頌》譜。張爟謂《補譜》原無《三頌》,固然與歐氏自道“補譜十五”相違,然開禧刊本亦不具三《頌》譜可知也。

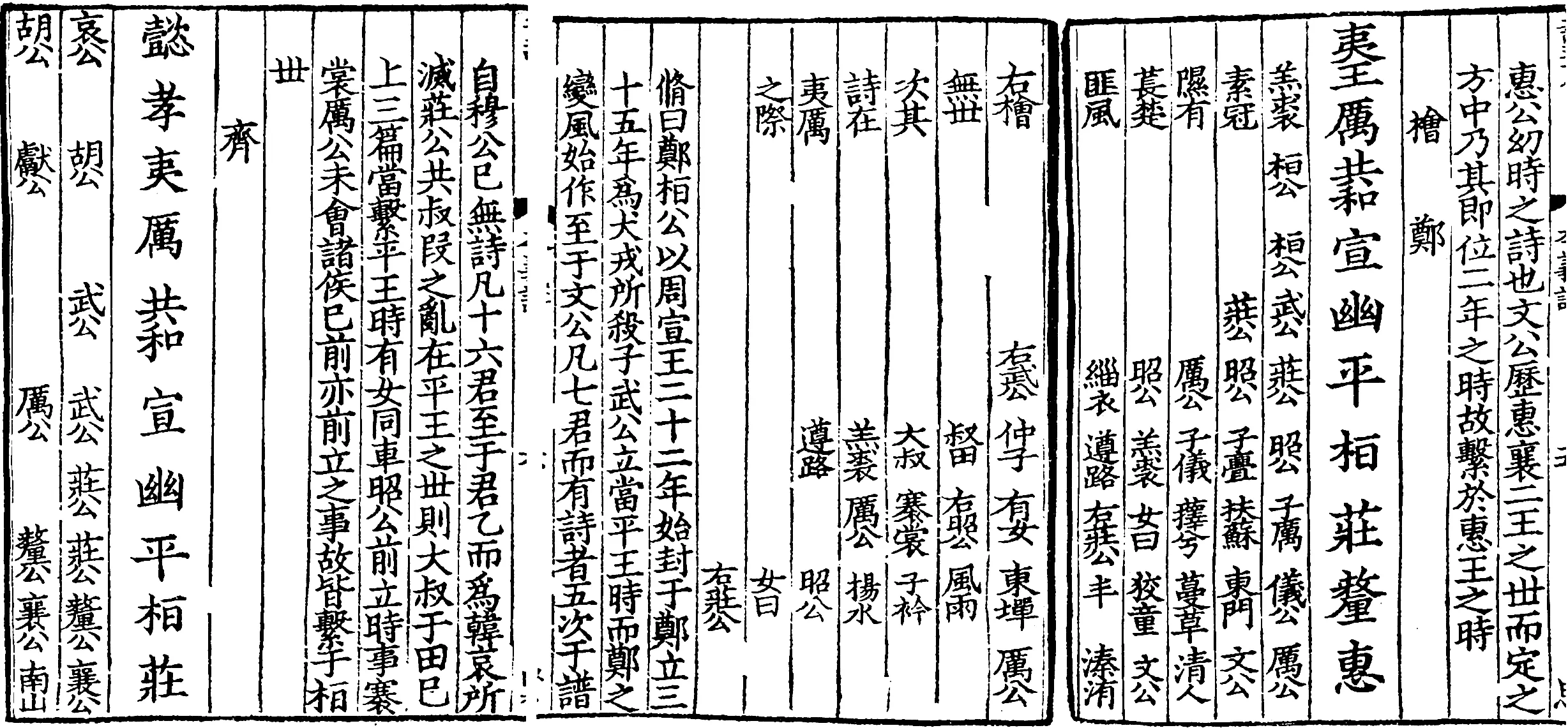

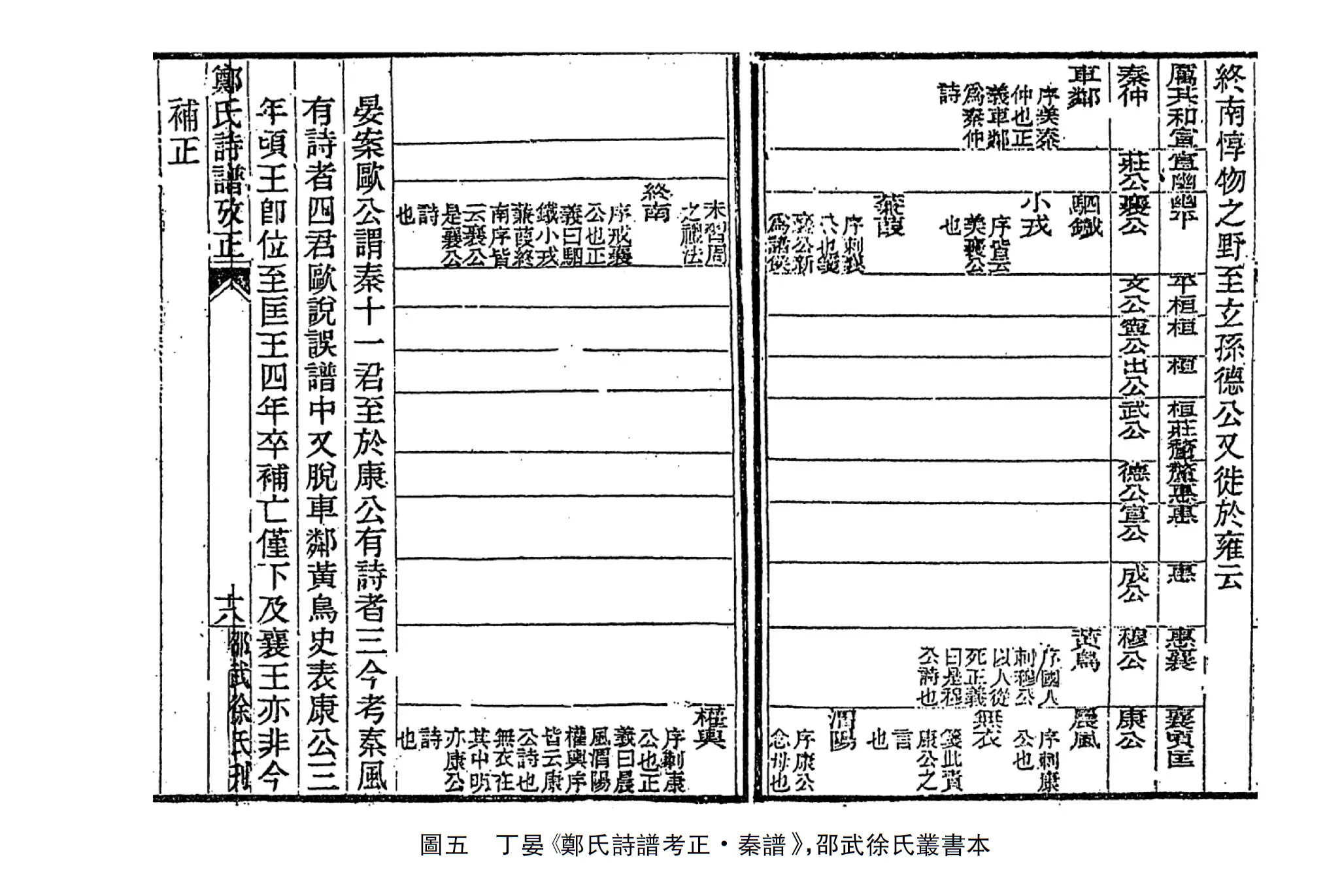

圖一 歐陽修《詩譜補亡·檜鄭譜》書影,選自四部叢刊三編本《詩本義》, 表中君世、詩次已錯亂不堪

北宋慶曆中,歐陽修著《詩譜補亡》,自稱使鄭《譜》復完。可惜南宋中期以來,*據張爟跋及臺北故宫藏南宋刊本可知。歐氏《補譜》亦亡失大半。儘管如此,歐《譜》中價值最高的譜表,除《三頌》以外皆有保留。然而各本歐氏譜表多有不同,何者更接近歐書原貌,是我們討論歐、鄭二《譜》關係的前提。在此,應先釐清《詩本義》的版本源流。

《歐陽文忠公集》之《附録》所載北宋人爲歐氏所撰行狀、事迹、史傳,*《附録》卷一吴充撰《行狀》,卷二韓琦撰《墓誌銘》、蘇轍撰《神道碑》,卷三《神宗實録》本傳、葉濤撰《重修實録》本傳,卷四《神宗舊史》本傳,卷五歐陽發等撰《事迹》。皆謂《詩本義》爲十四卷,當係原本卷數。南宋晁公武《郡齋讀書志》以降,公私書目著録皆十五卷或十六卷本。據周必大本校語,刊於慶元二年以前的江、浙、閩本《詩本義》皆十四卷附《詩圖總序》、《詩譜補亡》,則尚爲原本分卷;惟蜀本十六卷,增“詩解統序”及八篇“統解”編爲一卷,又以《詩圖總序》、《詩譜補亡》爲卷十六。開禧三年張爟刊本有“統解”,蓋十五卷附録本或亦十六卷本。特殊的是陳振孫《直齋書録解題》著録的“十六卷《圖》、《譜》附”,*《文獻通考》著録“歐陽《詩本義》十六卷”,頁1546中,亦引陳氏《解題》。據解題内容,作爲《詩本義》主體的“論”與“本義”(“本義”即解題所云“己見”)之後,“末二卷”既不數今本卷十六或附録的《詩譜補亡》、《詩圖總序》,亦不具今本卷一五全卷的“統解”,則“論”與“本義”或較今本多二卷爲十四卷,《圖》、《譜》又在十六卷之外。*如果陳振孫著録本具備“統解”,則“論”與“本義”較今本多一卷爲十三卷,卷十四爲“統解”。且“十六卷《圖》、《譜》附”的著録,與《宋史·藝文志一》“歐陽修《詩本義》十六卷,又《補注毛詩譜》一卷”相似。*《宋史》卷二〇一,頁5045。益信陳振孫著録本,《詩圖總序》、《詩譜補亡》又在十六卷之外。

《詩本義》現存版本有南宋中期刻本、*現存臺北故宫,沈氏研易樓舊藏,鈐顧元慶、潘祖蔭印,《滂喜齋藏書記》著録。有抄配(卷一至五、卷八葉一〇至一五、卷九首葉、卷一四末葉、卷一五),阿部隆一謂清末補寫。避諱不嚴,宋諱闕筆至“慎”字。阿部隆一《增訂中國訪書志》、《沈氏研易樓善本圖録》均鑑定爲南宋寧宗朝江西刊本,依據是蔡懋、胡昌、胡彦三名刻工於寧宗時在吉安刻書四種。山淵閣抄本、*山東省圖書館藏《歐陽文忠公毛詩本義》抄本十六卷,鈐“孫仲恒”、“孫氏山淵閣藏書記”二方印,該館鑑定爲明抄本。上海圖書館亦著録有明抄本,未見。據袁媛《明本〈毛詩本義〉價值述略——以〈詩本義〉的流傳爲中心》,上圖藏抄本卷一四、一五的編排次序與此抄相同,卷一五的獨特異文亦與此抄接近。明後期刻本、*有刻書序及校勘名氏。本文依據中國人民大學藏本。《中國人民大學圖書館古籍善本書目》(北京,中國人民大學出版社,1991年)據刻工“戴惟孝”著録爲萬曆、天啓間刻本。參袁媛《明本〈毛詩本義〉價值述略——以〈詩本義〉的流傳爲中心》。清通志堂刻本、清道光十四年(1834)刻本、*《毛詩本義》十六卷,有牌記及刻書序。本文依據哈佛燕京圖書館藏本的數字影像。四庫全書本、四部叢刊三編本等。其中宋本、通志堂本、四庫本、四部叢刊本内容高度接近,爲同一版本系統,姑稱之爲宋本系統。實際上,四部叢刊本即出自此帙宋本,通志堂本原亦以同版的錢遵王本爲底本,*承喬秀岩、王景創先生賜告,《通志堂經解目録》載“何焯云: 遵王宋本,伊人校勘未當,深爲可惜”,叢書集成本,18册,頁8。查《錢遵王述古堂藏書目録》著録歐陽修《詩本義》十五卷二本(原注: 宋板),歐陽修《鄭氏詩譜補亡》一卷一本(原注: 宋板)。而文字略異於宋本。*通志堂本可能參考了明本,參見下文三之(四)“歐《譜》與鄭《譜》存在差距的原因”注釋。

今宋本系統諸本卷端題“詩本義”,分十五卷,附録《詩譜補亡》一卷,又附《詩圖總序》一卷(宋本附録爲原刻)。《詩譜補亡》題“鄭氏詩譜”、“歐陽脩補亡”。傳本皆無張爟跋。前十二卷“論”與“本義”不録《毛詩》原文。卷一四爲“時世論”、“本末論”、“豳問”、“魯問”、“序問”(宋本末葉補寫)。卷一五(宋本此卷補寫)爲“詩解統序”、“二南爲正風解”、“周召分聖賢解”、“王國風解”、“十五國次解”、“定風雅頌解”、“十月之交解”、“魯頌解”、“商頌解”。

今宋本是否即是蜀本或張爟本之一,並無任何有力證據。周必大所刊《歐集》之《外集》卷一〇“詩解統序”篇題下小注云“蜀中《詩本義》有此九篇,他本無之,故附此”,*《歐陽文忠公集·外集》卷一〇,葉10B。則所收“統解”應是蜀本篇次。*也存在另一種可能,此爲綿州本《歐集》篇次,與蜀本篇次有别。然此《歐集》之“十月之交解”排在“統解”之末,與今宋本略有不同。

前人多傾向於今宋本即張爟本,*如四部叢刊三編本書後張元濟跋語云“原有開禧三年跋,此已佚,俟訪得續補”,是以今宋本即張爟刊本。這一判斷尚缺乏實據。張爟跋云“鋟板於永康之守居”,南宋永康縣轄於婺州,在今浙江金華。然檢現存南宋金華刊本,*如國圖藏南宋婺州本《古三墳書》、《周禮》、《禮記》、《三蘇先生文粹》,南京圖書館藏宋刊《歐陽先生文粹》。字體皆與此宋刻《詩本義》傳本差别較大,且未見此本有已知的金華附近刻工。*吉安距金華路途遥遠。鑑定者所舉吉安刻工,不能論證此本刊於金華。我們認爲今宋本可能是蜀本、張爟本、陳振孫著録本以外的另一版本。*張爟刻書地也可能是四川永康軍,然而宋刻《詩本義》字體也不類蜀刻本。

今宋本系統之外,山淵閣抄本、明後期刻本、道光刻本的標目、分卷和備録經注之體例相同,文本及卷一四、一五的編排也更接近,而皆與宋本系統存在較大差别,屬於《詩本義》傳本的另一系統,姑稱之爲明本系統。*宋本系統與明本系統之文本,在《詩譜補亡後序》中判然有别。在此不贅。

孫氏山淵閣抄本末附開禧三年張爟跋,無刻書序。卷端題“歐陽文忠公毛詩本義”,凡十六卷,《詩譜補亡》、《詩圖總序》并在卷一六。前十二卷備録所涉及的《毛詩》傳箋全文。宋本系統卷一五的“十月之交解”,此抄在卷一四末。宋本系統卷一四末的“豳問”、“魯問”、“序問”,此抄分别編入卷一五“王國風解”、“魯頌解”、“商頌解”之後。

明刻本卷首有刻書序及開禧三年張爟跋。題名、卷數及備録《毛詩》的體例皆同山淵閣抄本。卷一四爲“時世論”、“本末論”、“十月之交解”,同山淵閣抄本。卷一五將“豳問”、“魯問”、“序問”排在末尾,與山淵閣抄本次序有别。

道光本卷一四僅具“時世論”、“本末論”,“豳問”、“魯問”、“序問”排在卷一五末尾。此本以明刻本爲底本,也參考通志堂本略作校改,並做了新的更動。爲省篇幅,本文不予討論。*刻書序稱“《詩譜》表又參考周君平叔校本略爲釐定”,《歐陽文忠公毛詩本義》卷首《重刊毛詩本義敍略》,清道光十四年刻本,葉2A。周平叔不知何許人,《詩譜》及《補譜》無單行本傳世,其所校改或出於現存《詩本義》版本,或出於己見,對本文論題的參考價值不大。惟後人輯佚《詩譜》所依據的歐氏《補譜》,主要是通志堂本和道光本之一,由於二本差别較多,且均非歐書原貌,導致輯佚者對歐《譜》的認識産生偏差,此又研治歐氏《詩經》學者所當措意。

今宋本系統與明本系統傳本,何者更接近歐書原貌,是我們討論《詩譜補亡》的基礎。值得注意的是,卷一五首篇“詩解統序”歐氏自陳“統解”的内容:*“詩解統序”,《詩本義》及《歐集》各本同,疑當作“詩統解序”。

故二《南》牽於聖賢,《國風》惑於先後,《豳》居變《風》之末,惑者溺於私見,而謂之兼上下。二《雅》混於小大而不明,三《頌》昧於《商》、《魯》而無辨。……故先明其統要十篇。*此據通志堂經解本,葉1A—2B。四部叢刊本此卷配補。

不計此序,宋本系統卷一五只有八篇,山淵閣抄本和明刻本正是十篇,似乎更符合歐氏原義。然《詩本義》本來不收“統解”,*裴普賢認爲“統解”九篇的内容與《詩本義》正文有重複或矛盾,應係歐氏所棄。見裴普賢《歐陽修詩本義研究》第七章《棄而不用的統解九篇》,頁135—140。有者皆後來版本編者所增。蜀本《詩本義》及綿州本《歐集》所收“統解”皆八篇,次序接近今宋本。張爟跋所謂“統解十”,不論是否果真完具,又謂“泛論五”,則與今宋本卷一四相合。陳振孫著録本亦謂“二論”、“三問”爲一卷,同於今宋本卷一四。明本系統卷一四則皆不具五篇之數。

再着眼於“統解”的内容,宋本系統此卷八篇皆《毛詩》各部類的屬性和次序,更符合“詩解統序”。山淵閣抄本和明刻本移出的“十月之交解”正關乎《小雅》次序,原應列入“統解”。而“詩解統序”所謂“《豳》居變《風》之末”的問題,在“十五國次解”中已有所涉及,“豳問”並未回答這一問題。宋本卷一四“豳問”、“魯問”、“序問”主要討論該文獻内部的問題,不涉及屬性和次序。山淵閣抄本所據刊本及明刻本將“三問”編入卷一五,又移出“十月之交解”,蓋係牽合“詩解統序”十篇之數,妄作更動之故。

至此我們由卷一四、一五的編排,可以推斷宋本系統比明本系統更爲原始。此外,我們還從各本異文發現了明本系統改動宋本之徵。*見下文三之(四)“歐《譜》與鄭《譜》存在差距的原因”注釋“幽公寧當周厲王時”、“子昭公當周惠王時”兩例,以及四之(二)“《譜》表内容”末段正文及注。然而明本系統之間的源流關係,無法據此二卷判定。從各本歐《譜》體式看來,山淵閣抄本最接近宋本系統。*參下文四之(一)“《譜》表體式”開頭的幾個注釋。尤其值得注意的是,宋本系統卷二有大段缺文,通志堂本作墨丁,而明刻本、道光刻本亦缺,惟山淵閣抄本存一百七十餘字,内容完整。這説明山淵閣抄本所據刊本,早於明後期刊本。*通志堂本與明刻本缺文情況一致,但不是同一版本系統;山淵閣抄本與明刻本屬於同一版本系統,但前者卷二完整,後者有大段缺文。通志堂本、明刻本、山淵閣抄本三者之間,缺文是否一致與是否屬於同一版本系統相背。何以如此,殊難解索。似乎只能認爲錢遵王本亦明刻本之底本。

經綜合分析,今宋本系統雖非北宋十四卷本之舊,在現存版本中,應最接近《詩本義》原貌。*前人或以爲歐書原本具備《毛詩》,如張金吾《愛日精廬藏書志》“《毛詩本義》十六卷,明刊本”云“通志堂本删去小序、經注,止以篇名標題,蓋非歐陽氏之舊矣”。清光緒十三年刻本,卷三,葉2B。然而書籍史上更常見的是,原書各自别行,後爲便閲覽而合編。我們認爲《詩本義》原本不録《毛詩》。其次爲山淵閣抄本,再次爲明刻本,道光刻本的參考價值最低。因而討論歐氏《補譜》原貌,應以宋本系統爲主要依據。宋本影像尚未公布,通志堂本略有更動,四部叢刊本最接近宋本《補譜》原貌。

(二) 絳州本的性質

歐陽修和當時國史館臣皆判斷絳州本是單行本鄭氏《詩譜》。後來絳州殘本和歐氏《詩譜補亡》單行本均亡失不傳,學者逐漸對絳州本的性質提出異議。如清代王謨云“絳州本亦只有譜無圖”,*王謨《漢魏遺書鈔·鄭氏詩譜序録》,《漢唐地理書鈔》,北京,中華書局,1961年,頁97下。袁鈞云“其絳州本亦即是從《正義》本寫出加注”,*袁鈞輯《詩譜》自序,見鄭氏佚書本《詩譜》卷一,葉2B。均謂絳州本無《譜》表。此類判斷的立論依據,蓋歐氏《詩譜補亡後序》云:

初,予未見鄭《譜》,嘗略考《春秋》、《史記》本紀、世家、年表而合以毛、鄭之説,爲《詩圖》十四篇。今因取以補鄭《譜》之亡者。……凡補譜十有五……*《詩本義》附録《詩譜補亡》,四部叢刊三編本,葉16A-B;另參《歐陽修全集》卷四二,頁604。

容易令人以爲《補譜》之表即歐氏自製之《詩圖》。然而歐氏獲得絳州本以前,所製《詩圖》實與《補譜》不同。除了十四圖、十五譜之分别,*《後序》“爲《詩圖》十四篇”,《詩本義》及《歐集》各本無異文。《毛詩》凡十五譜,依次是《周召》、《邶鄘衛》、《檜鄭》、《齊》、《魏》、《唐》、《秦》、《陳》、《曹》、《豳》、《王》、《小雅大雅》、《周頌》、《魯頌》、《商頌》。歐氏謂《詩圖》有十四篇,未知究竟,疑《魏》、《唐》合爲一篇。《譜》表的具體體例亦有區别。歐氏《詩譜補亡》序云:

予之舊《圖》,起自諸國得封,而止於詩止之君,旁繫於周,以世相當,而詩列右方。……今既補之,鄭則第取有詩之君而略其上下,不復次之。而粗述其興滅於後,以見其終始。*《詩本義》附録《詩譜補亡》,《四部叢刊三編》本,葉1A-B;另參《歐陽修全集》卷一五五,頁2580。

《詩圖》原起自始封之主,得絳州殘本後,歐氏着手補完殘《譜》,轉而强調鄭《譜》“第取有詩之君”而未上溯至始封之主,已異於《詩圖》。今本《補譜》均起自有詩之君,正符合歐氏《補譜》使“鄭氏之《譜》復完”的初衷。

從《詩圖》到《補譜》,歐氏對《譜》表體例的認識爲何發生變化,最合理的解釋是,歐氏所得絳州本具備《譜》表。倘非如此,是否可以單純依據《正義》得出關於鄭氏《譜》表起止的判斷呢?《正義》每於《國風》譜疏之末,先據《史記》世家歷數該國之君世,起自始封之主,止於詩止之君,然後再論列諸詩所繫君世,末云“鄭於左方中皆以此而知”。根據《正義》對《譜》表的描述,非但無法得出“鄭則第取有詩之君而略其上下”的判斷,反而易令人以爲鄭氏《譜》表“起自諸國得封”,歐氏《詩圖》舊例或即本此。

今歐氏《補譜》起自有詩之君,最大的可能是受到絳州本《譜》表的影響。同時,絳州本《譜》表“略其上下”,歐氏嫌其不足,遂於列國《譜》表之後“粗述其興滅”,“以見其終始”。今《補譜》諸國表後往往有“脩據”、“脩曰”云云歐氏案語,即包含了“興滅”、“終始”。此係針對絳州本《譜》表體式新設,並非《詩圖》舊例。據此類推,《詩圖》原爲十四篇,歐氏《後序》確知譜數爲十五,蓋亦直接受到絳州本之影響。

既然絳州本原具《譜》表,歐氏爲何要取《詩圖》補譜十五呢?這是因爲絳州本殘缺、錯亂。《詩譜補亡後序》對絳州本的描述是:

其文有注而不見名氏。然首尾殘缺,自“周公致太平”已上皆亡之。其國譜旁行,尤易爲訛舛。悉皆顛倒錯亂,不可復序。*《詩本義》附録《詩譜補亡》,《四部叢刊三編》本,葉15A—16B;另參《歐陽修全集》卷四二,頁603。《歐集》四部叢刊本“序”作“考”。

具備“傍行”特徵的“國譜”應指《國風》譜表,歐氏於《詩譜補亡》序即謂其舊《圖》“依鄭所謂循其上而省其下,及傍行而考之之説也”。若然,此又絳州本原具《譜》表之徵。《譜》表因傍行體式,較之《譜》文“尤易”訛舛,所以“顛倒錯亂、不可復序”應指《國風》譜表中的具體内容錯亂至極。若指諸譜之間的先後次第,一方面卷子本不會有大量錯簡現象,另一方面譜次實可於《正義》考見,並非“不可復序”。*正如後來的一些輯佚者那樣,歐氏未必能從《正義》正確推知譜次,然而輯佚者即便發生錯誤,自己也不會意識到,所以不會認爲譜次“不可復序”。至於歐氏可能不得鄭《譜》次第之徵,如《詩譜補亡後序》云:“《周召》、《邶鄘衛》、《王》、《鄭》、《齊》、《魏》、《唐》、《秦》、《陳》、《檜》、《曹》、《豳》,此鄭氏《詩譜》次第也。黜《檜》(轉下頁)

至於絳州本殘缺、錯亂的程度,應與《後序》下文對訂補内容的精確計數並觀:*(接上頁)後《陳》,此今《詩》次第也。”宋本系統《詩本義》如此。此處所述鄭《譜》次第,實爲今《詩》次第,版本必有誤字。四部叢刊本《歐集》、山淵閣抄本及明刻本“檜”在“鄭”上(又“今詩次第”作“今詩次比”),仍非鄭《譜》次第,卻切合歐氏“黜《檜》後《陳》”之意。“黜《檜》後《陳》”的描述,説明歐氏本人當時未必認識到《王》譜次第亦與今《詩》不同。道光本“檜”在“鄭”上、“王”在“豳”後,是正確的鄭《譜》次第,卻未必符合歐氏的認識。參《歐陽修全集》卷四二,頁603。

凡補譜十有五,補其文字二百七,(原注: 《譜》序自“周公致太平”已上皆亡其文,予取孔穎達《正義》所載之文補足,因爲之注,自“周公”已下即用舊注云。)增損塗乙改正者八百八十三,而鄭氏之《譜》復完矣。*《詩本義》附録《詩譜補亡》,《四部叢刊三編》本,葉16B;另參《歐陽修全集》卷四二,頁604。“八百”或作“三百”。

今《正義》節録本《譜》序“周公致太平”以上正是二百零七字,*袁鈞據此認爲“其他增損塗乙改正者,亦是用《正義》校定絳州本”,並由此認定“絳州本亦即是從《正義》本寫出加注,非《正義》本所載外别有鄭氏原書也”,《詩譜》卷一,鄭氏佚書本,葉2B。我們認爲袁鈞的論證缺乏依據。則此外别無大段《譜》文之殘缺。那麽絳州本“首尾殘缺”,卷尾所缺當非《譜》文,或係《譜》表。雖然《兩朝國史志》僅謂絳州本“卷首殘闕”,*《文獻通考》引《兩朝國史志》,頁1545下。未云卷尾,然今《補譜》之《小雅大雅》譜表内容,多有出自歐氏己意而違背鄭旨之處詳四之(二)“《譜》表内容”,*尤以《文王》、《大明》、《下武》、《文王有聲》繫於成王爲甚。説明絳州本二《雅》譜表亦殘缺或錯亂。三《頌》譜表或亦如之。

絳州本除了《譜》序殘缺、《譜》表錯亂或亦殘缺,《譜》文及未缺之《譜》序也存在不少問題。今《正義》引録《譜》序、《譜》文近四千六百字,若不計絳州本所缺二百字,歐氏“增損塗乙改正者”約占四千四百字的一成或二成。由於《正義》所引《詩譜》無注,這一統計並不準確,但即便注文與《譜》文字數相當,*若爲大叔裘隱注本,大叔裘當時受到“卷背書之”的限制,注文應較少,不會與正文字數相當。絳州本《譜》文的質量也相當糟糕。

反觀“國譜旁行,尤易爲訛舛”的記述,絳州本《國風》譜表的錯亂應更甚於《譜》文之訛奪,二《雅》、三《頌》譜表之殘缺、錯亂或亦如之,遂致全部十五《譜》表皆不得就原本改訂,只得重新以《詩圖》補之。

由是可知,雖然歐氏以《詩圖》補譜十五,也無法否定絳州本具備《譜》表。實際上,歐氏《譜》表,並非照搬《詩圖》,而應係依據絳州本《譜》表調整而成。具體而言,歐氏《譜》表的體式,應與絳州本相近;其關於君世、詩次的具體内容,則因絳州本之殘缺、錯亂,只得沿用《詩圖》的推斷。

至此,我們得以論證絳州本具備《正義》所缺的《譜》表,王謨、袁鈞等對絳州本的質疑均不能成立。那麽,絳州本的性質,不外乎兩種可能: 絳州本或出自鄭氏《詩譜》單行本,或係後人根據《正義》自製。對於後一種可能,我們可以提出兩點反駁: 第一,《正義》易使人以爲《譜》表起自列國得封。第二,熟悉《毛詩》並自製《譜》表的歐陽修判斷絳州本爲鄭氏《詩譜》。

對於絳州本是單行本鄭《譜》,我們可以提出兩點佐證。第一,《釋文》、《隋志一》、《日本國見在書目》所著録之《詩譜》皆爲注本,絳州本亦有注。當時國史館臣謂歐氏“不知注者爲太叔求”,*《文獻通考》引《兩朝國史志》,頁1545下。即根據絳州本有注判斷其爲鄭氏《詩譜》。

第二,歐氏《譜》表可以在一定程度上(其局限詳四之(一)“《譜》表體式”)解釋《譜》序“上下”、“傍行”之義,而絳州本很可能也具備這樣的體式。歐《譜》爲分表(如圖一),每表上下列世系,每世之詩篇旁行。欲知某詩所處之政教清濁,則循其上下而知其時世。欲知一世之風化,則旁行而觀其詩之正變美刺。

鑑於上述諸方面,我們認爲絳州本應出自單行本鄭氏《詩譜》。

(三) 《詩譜》原書非通表

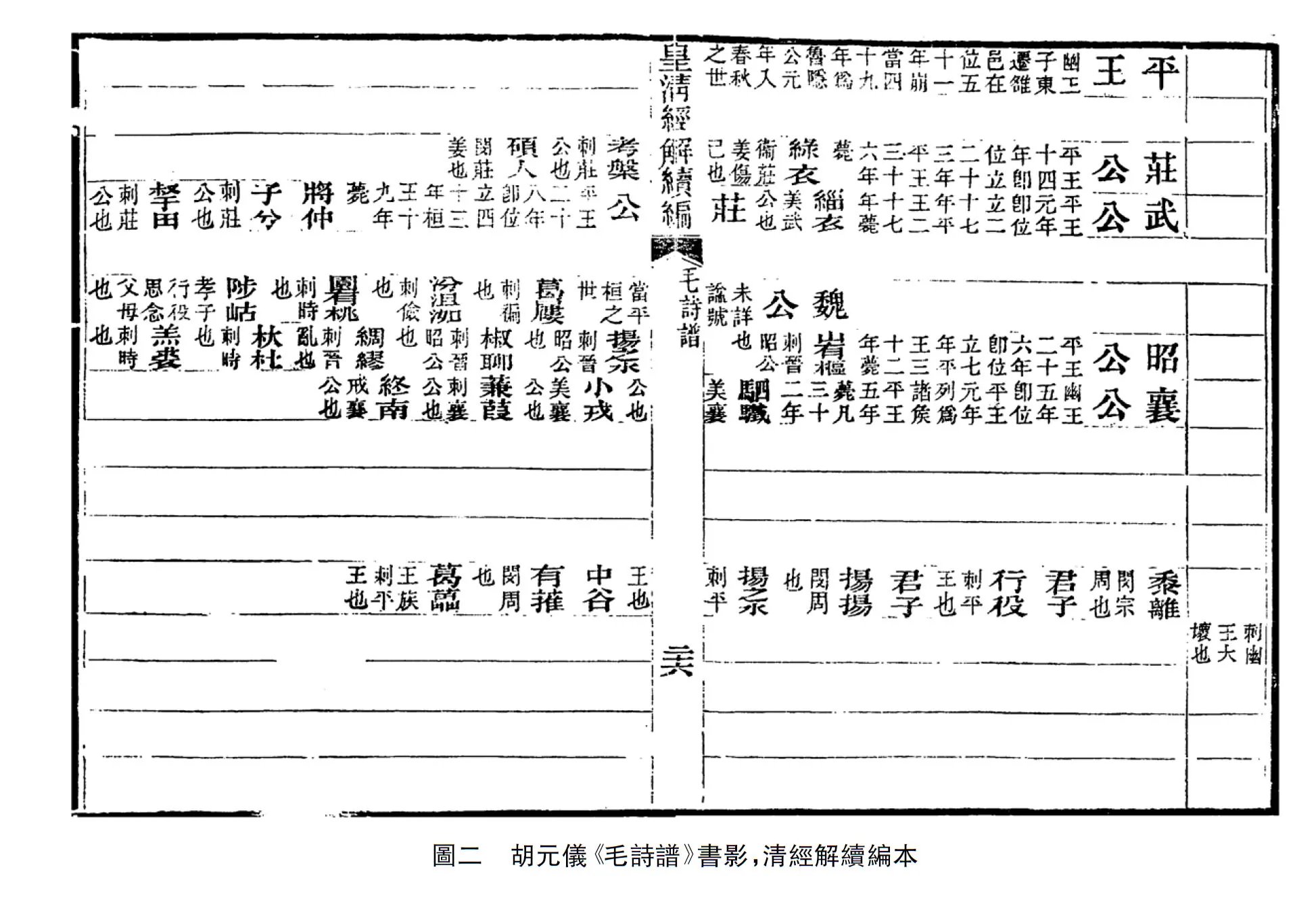

目前學界對絳州本、歐氏《補譜》及鄭氏《詩譜》的認識均存在分歧,有一種觀點認爲,與歐氏《補譜》分表的體式迥異,鄭氏《詩譜》原書乃是通表。前述補製《譜》表者,朱鶴齡、馬驌、胡元儀、徐英所製即爲通表。*馮浩菲《鄭氏詩譜訂考》即認爲《詩譜》原書是通表。倘若這一觀點成立,《補譜》依據的絳州本,必非來自單行本《詩譜》,上節的討論又回到原點。還有一些學者雖不認爲《詩譜》原爲通表,仍編製通表以便觀覽。如馬徵慶《四詩世次通譜》、馬徵慶《四詩世次通譜》,馬鍾山遺書本。此書非爲復原《詩譜》而作,參氏著《毛詩鄭譜疏證》卷首案語。裴普賢《鄭玄詩譜所列三百篇世次一覽表》。*見裴普賢《歐陽修詩本義研究》第八章《鄭氏詩譜補亡的研究》。又見於糜文開、裴普賢《詩經欣賞與研究》第三册《鄭玄詩譜圖表的綜合整理》,臺北,三民書局,1989年,頁536—572。其中,胡元儀《毛詩譜》最爲著名,也最具代表,徐英以外諸家通表,原理均與胡《譜》接近。在此,我們以胡元儀等人提供的通表體式爲例,從功能和卷數兩方面,論證《詩譜》原書並非通表。

胡元儀試圖通過比附鄭玄《譜》序所提到的《史記·十二諸侯年表》,來恢復鄭《譜》原貌。胡《譜》仿照《年表》“年經國緯”之例,“上下”維度以首行的周天子世系統領列國君世,左右維度按鄭玄十五譜次第畫分爲周南召南、邶鄘衛、檜鄭、齊、魏、唐、秦、陳、曹、豳、王、小大雅、周頌、魯頌、商頌凡十五行。各行先録《譜》文,詩篇繫於君世,“傍行”於“左方”,並夾注詩序首句於篇題之左。其中《商頌》繫於宋戴公之世,亦得統於周詩。與諸家通表、分表皆不同的是,胡《譜》以周詩之表兼通《商頌》,且《譜》文、《譜》表合一,從而成爲徹底的“通譜”,另增加了詩序内容。

對於這一通表體式的編製理由,胡元儀《毛詩譜》序自陳道:

《譜》云:“欲知源流清濁之所處,則循其上下而省之。”源流清濁,謂封域之廣狹、政教之得失,即《譜》説是也。循其上下而省之,謂周召、邶鄘依次上下列之,欲知周召則省乎上,欲知邶鄘則省乎下。*《皇清經解續編》卷一四二六,南菁書院刻本,葉44A。

胡《譜》以“上下”之“源流清濁”對應《譜》文,又以“傍行”之“風化芳臭氣澤”對應《譜》表所列詩篇之美刺,這與前述《正義》主就《譜》文解“源流清濁”,又據《譜》表解“傍行”的思路相近。但與《正義》及歐氏《補譜》在分譜各自的連貫時間中理解“上下”不同,胡氏認爲“上下”僅在十五譜的序列中指示《譜》文所在的節點,這意味着“上下”不是貫通的直線,上下各行内容之間是無關的、封閉的,我們認爲這不是真正意義上的“循其上下”。

其實歐氏《補譜》除了在各分表中具備“上下”、“傍行”兩個維度,分表之間本來即可以呈現十五譜的次第。胡氏通譜的體式設計,相當於用單一的“傍行”維度來體現分表“上下”和“傍行”兩個維度,另以“上下”維度呈現十五譜次第。换言之,就胡氏初衷而言,胡《譜》徒具《史記》年表的經緯形式,其功能反而弱於分表,喪失了分表上下維度的功能。

儘管胡氏可能未予重視,胡《譜》可能在客觀上也如《史記》年表一樣以時間爲經,呈現了各行之間的某些關聯。我們姑且假設,胡《譜》“首列周王以統乎下”的體式,使天子與諸侯之間具備了自上而下的單向“源流”關係,源之清濁造成流之清濁,即上行下效。即便如此,依據我們對《毛詩》經義的理解,這種上下關係,卻並不符合“源流清濁”原義。

試以“正變”時代之分言之,在文、武、成王的“正詩”時代,僅周召、豳、小大雅、周頌各行有詩,無所謂上下。至懿王以後的“變詩”時代,各行之間的“源流”關係更不能成立。雖然如前文所指出的,列國風“變”的根本原因在於天子政教衰落這一大勢,但具體到變《風》各詩篇,卻不能簡單地認爲當時天子與列國詩篇之間是源與流的關係。例如平王一列(見圖二),邶鄘衛、鄭、魏、唐、秦、王各行均有詩,其中鄭武公詩《緇衣》、秦襄公詩《駟驖》和《小戎》皆爲美詩。如果説在胡《譜》中,這些美刺之詩爲“流”,其“源”爲居上之平王,則已違背鄭玄“源流清濁”原義。首先,如大序所説,風是“一國之事”。其次,《王風·黍離》鄭箋云:“平王東遷,政遂微弱,下列於諸侯,其詩不能復雅,而同於《國風》焉。”*《毛詩正義》卷四之一,頁697上。平王以降,天子名存實亡,政教不出王畿,未及於列國。第三,大序指出,變《風》不論美、刺,皆“發乎情、止乎禮義”,所以能够“止乎禮義”,是由於“先王之澤”。*《毛詩正義》卷一之一,頁567下。第四,鄭玄《詩譜》序云“五霸之末,上無天子,下無方伯,……綱紀絶矣”,又云孔子録“懿王、夷王時詩,訖於陳靈公淫亂之事”。*《毛詩正義·詩譜序》,頁556上。因而雖然“變”發生的根本原因在於王室衰落,我們由上述四點可以大致得出另外兩個結論: 第一,變《風》各篇美、刺的主要原因在於國中政教之清濁。第二,“變”的時代仍然得以“作詩”,是由於先王的遺澤,一旦“王澤竭”則“詩不作”。*班固《兩都賦序》,見《文選》卷一,上海古籍出版社,1986年,頁1。可見,我們基於胡《譜》設想的天子與諸侯之間的“源流”關係並不能成立。總之,無論從胡元儀的初衷還是胡《譜》的客觀功能來看,其通譜體式都不能通過“循其上下”得知“源流清濁之所處”。這是胡《譜》首先面臨的困境,也是其癥結所在。此其一。

胡《譜》在功能上還存在一些具體的缺陷。與《毛詩》次第不同,《詩譜》、《王》居《國風》之末。《正義》對此解釋爲“退就《雅》、《頌》,并言王世故耳”,*《毛詩正義》卷一之一,頁562上。又云“欲近《雅》、《頌》,與王世相次故也”。*《毛詩正義》卷四之一,頁697上。今案《王》譜譜文内容主要針對“王城”,而不是“王世”,故不能與《小大雅》譜文、《周頌》譜文“并言王世”。此處《正義》談及“王世”,應就《詩譜》原表而言。試想《詩譜》原表倘如胡《譜》“首列周王以統乎下”,則《王》不論是否近《雅》、《頌》,均與王世相次。《正義》如此描述《譜》表,可知胡《譜》不得《詩譜》原式。這一缺陷,是以王世統君世之通表的共同難題。此其二。

鄭玄《譜》序强調《齊》、《邶》爲變《風》之首,*《詩譜》序述“《詩》之正經”竟,云:“後王稍更陵遲,懿王始受譖亨齊哀公,夷身失禮之後,邶不尊賢。”又云:“孔子録懿王、夷王時詩,訖於陳靈公淫亂之事,謂之變《風》、變《雅》。”見《毛詩正義》,頁555下,556上。據胡《譜》則《豳》居變《風》之首,不合鄭旨。這一缺陷,是以時間爲軸線之通表的共同難題。此其三。

胡《譜》將《商頌》繫於宋國,統於周王,不僅不符合《譜》序對夏、商、周詩的表述,更無法“循其上下”。《正義》指出《詩譜》將詩繫於某時的標準是“準其時之事而言,其作未必即此君之世作也”,*《毛詩正義》卷二之一,頁624上。此説甚得鄭旨。如此方可理解《毛詩·大雅》中的文王詩何以出現文王謚號乃至武王、周公。《詩譜》“源流清濁”正是針對“其時之事”,而主要不是詩的創作、采編時代。*尚存在一些變例,如《秦風·渭陽》爲秦穆公時事,而以創作時代歸爲康公詩,畫分理由參拙文《〈秦風·渭陽〉的經學建構》。凡此足證具有時間維度的通表不得以周詩之表兼通《商頌》,此其四。

胡《譜》以外諸家通表中,朱鶴齡、馬驌、裴普賢三表區别商、周,並未兼通《商頌》,但仍以天子世系爲經,基本原理同於胡《譜》,故皆不能知“源流清濁”(胡《譜》缺陷之一)。其中朱鶴齡、馬驌亦使周王世系統於列國君世,列國詩篇旁行。其旁行方式與胡《譜》不同,列國的組合方式更爲繁複,*朱鶴齡表實分爲三表,表一首行兼收周南、召南、豳、王,其餘各行依次爲魯、邶鄘衛、鄭、齊;表二各行依次爲魏、唐、秦、陳、檜、曹;表三爲商。其中表一、表二均起自文王,終於定王,亦可合爲一表。馬驌先總列《譜》序和十五《譜》文(今《詩》次第),其次表列商詩,最後爲周詩通表。周詩文、武、成(“正”)時代各行依次爲小雅、大雅、周頌、召南、周南與豳風。此後各行依次爲小雅、大雅與王風、邶鄘衛、齊、魏、唐、秦、陳、檜與鄭、曹、魯頌。馬驌表最爲特殊的是,無詩亦列君世,此蓋與《繹史》性質有關,未必認爲《詩譜》原式如此。回避了《豳》居變《風》之首的問題(胡《譜》缺陷之三);同時打亂了十五譜次第,雖然《譜》次仍可通過《譜》文體現,但亦無法解釋《王》“退就《雅》、《頌》,并言王世”(胡《譜》缺陷之二)。

裴普賢表本非復原鄭《譜》之作,僅在此作爲示例,説明此種通表體式不得鄭旨。裴表以商周天子爲經,以風、雅、頌爲緯,其旁行内容以正變統部類,部類統君世,君世統詩篇,體式較爲簡易。除了未通《商頌》,胡《譜》的其他三個缺陷,皆存在於裴表。

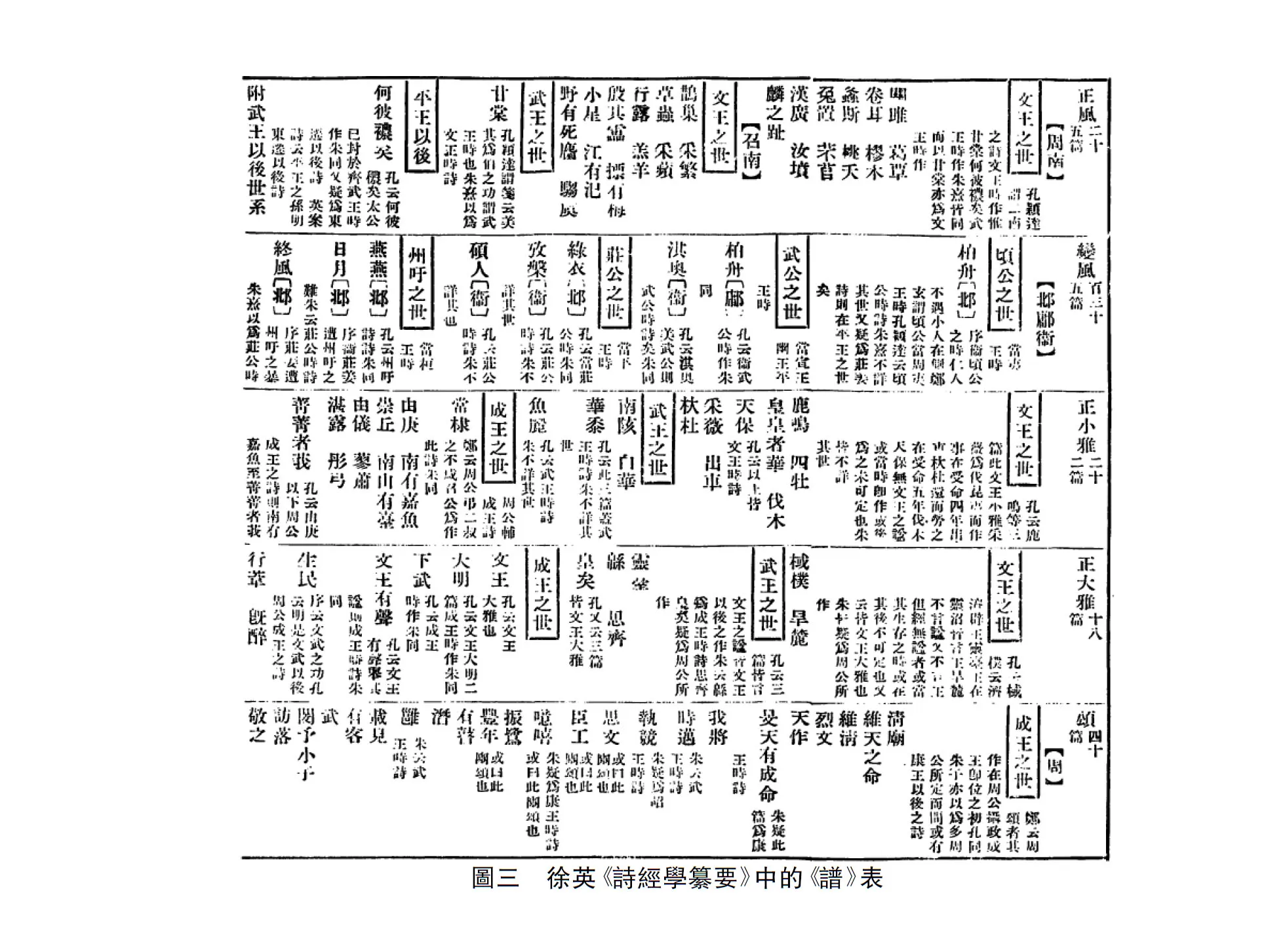

徐英表與胡、朱、馬、裴諸家通表體式最大的不同在於,没有上下貫通的時間經線,僅具備横行(如圖三)。徐表分爲正風、變風、正小雅與變小雅、正大雅與變大雅、頌凡五行。各行以部類統天子或國君世系,下繫詩篇。由於不設時間軸,徐表避免了《豳風》和《商頌》時間的問題(胡《譜》缺陷之三和四),但仍然無法解釋“循其上下”和《王》譜位置問題(胡《譜》缺陷之一和二)。

徐表本身不得鄭旨,然而倘若改製徐表(下稱“新徐表”)——分爲正風、變風、正雅、變雅、頌凡五行,各行之部類以《譜》文次序爲先後——*徐英原表變《風》次序爲邶鄘衛、王、檜、鄭等,介乎《毛詩》與《詩譜》之間。如此便可在諸家之外,提供通表的另一種思路。新徐表能够通過上下整體的正、變來體現清、濁,具備諸家通表的時間經線無法實現的“上下”功能。即便如此,仍無法解釋《正義》對《王》譜次序的描述(胡《譜》缺陷之二)。此外,在新、舊徐表和裴表中,列國混排於一行,致使“傍行”之“風化”溢出國界,亦乖《毛詩》經義。

倘若沿着以“正變”取代時間經線爲“上下”的設計思路,兼采胡表和新徐表的優勢,合爲一表(下稱“合表”)——首列分爲正風、變風、正雅、變雅、頌五大行,次列將五大行按照《譜》文次序進一步分爲十五細行(《譜》文另次於通表之前),各細行君世、詩篇傍行——如此便可兼具“上下”之正變清濁和諸《譜》“傍行”之風化,並符合《正義》對《王》譜次序的描述。

這一合表,避免了上述通表的所有缺陷。然而時間經線的退場,意味着合表實質上不過是分表的簡單組合,並不比分表更爲貫通,已經喪失了通表本應具備的優勢。相較之下,以歐氏《補譜》爲代表的分表,在功能上更勝一籌。合表以一《譜》之風化傍行,不及分表君世傍行精細。同時,合表的正雅、變雅之分有割裂《小雅大雅》譜之嫌,不能與《譜》文對應。更重要的是,新徐表與合表以正、變對應清、濁,則變《風》中的《豳風》亦屬於“濁”,已違背《豳》譜。

上述通表可分爲兩種類型,胡、朱、馬、裴諸家通表以時間爲經,徐表没有時間經線。我們還可以設計第三類通表——將時間軸由縱轉横,以有詩之天子諸侯世系爲緯(不劃欄線),*同時的王世與列國君世大體在同一行,但因爲王世和君世的時間相參差,所以無法畫線。以十五譜順次爲經線,繫於君世之詩篇傍行(相當於旋轉胡《譜》,但不必如胡《譜》以王世統君世)——該表不僅能够比分表更清晰、貫通地以“上下”之時間先後呈現“源流清濁”,還可以避免胡《譜》的各種缺陷。*惟該表可能導致《豳》居變《風》之首,但可以通過變體來避免。例如合并豳、王、雅、周頌等小列爲若干大列,從而區别《豳》與其他變《風》。然而該表的致命缺陷在於“傍行”。譬如平王時“傍行”者有(參圖二之“上下”)衛莊公《緑衣》等諸詩,鄭武公《緇衣》、莊公《將仲子》等諸詩,魏國某君《葛屨》等諸詩,晉昭公《山有樞》等諸詩,秦襄公《駟驖》等諸詩,周平王《黍離》等諸詩。平王以降,天子風教不出王畿,諸侯之風更局限於國中,該通表之傍行,已違背《毛詩》經義。

至此,我們從功能上檢討了諸家所製《詩譜》通表,並構想了其他通表體式的各種可能,均發現了明顯缺陷,無一符合鄭玄原義。

不僅如此,通表還受到卷數的限制。按照《譜》文與《譜》表的組合方式,通表可分爲“文在表中”和“文表離析”兩種類型。胡《譜》屬於前者。多數通表即便未備録《譜》文,實已默認《譜》文另列於表前,屬於後者。需要特别説明的是,各類通表無論是否可以兼通《商頌》,僅《商頌》篇幅不容獨占一卷。而《商頌》以外各部分,更不容從通表分割。進而可以認爲,通表本身只能是一卷,否則通表意義何在。據此,設若《詩譜》原書“文在表中”,則只能是一卷本;“文表離析”則可以是一卷本,也可能是二卷本(文、表各一卷)或多卷本(文若干卷、表一卷)。

據我們考察,《詩譜》原書卷數可能爲二卷,同時也不能排除一卷或多卷的可能,但徐整、大叔裘、劉炫等在原書加注的單行本,只有關於二卷本和三卷本的確切記載。*參前文一之(一)“《詩譜》單行本的卷數”。設若《詩譜》原書“文在表中”,注本難以離析爲二卷或三卷本,因知“文在表中”當非《詩譜》原式。倘若《詩譜》采用通表,只宜“文表離析”。

根據王利器先生的研究,我們可以得知《釋文敍録》所載二卷本《詩譜》應是蕭齊以前的著録。無論是《毛詩正義》撰人孔穎達等,還是《正義》所據舊疏之撰人劉焯、劉炫,均晚於該二卷本之著録。因知《正義》所據《詩譜》(無論白文本或注本),不外乎二卷本或後來著録的三卷本,不得爲一卷本。設若《詩譜》爲“文表離析”的通表,二卷本、三卷本意味着文、表不能共居一卷。然而在寫本時代,不同卷通常意味着處於不同的卷軸。《正義》疏釋《國風》譜,每謂“鄭於左方”云云,則所據《詩譜》文、表應在同卷,否則不宜稱“左方”。由此可證,《詩譜》不得爲通表。

從功能和卷數兩方面,足證鄭氏《詩譜》並非通表。分表則不會受到卷數的限制,也更符合我們對鄭玄原義的理解。後人對絳州本的主要質疑,至此亦皆獲得澄清。歐氏《補譜》所據絳州本,當來自單行本《詩譜》。

(四) 歐《譜》與鄭《譜》存在差距的原因

在輯《譜》諸家中,歐陽修《補譜》不僅最早,還是惟一參考了單行本《詩譜》的輯本,是《正義》之外最重要的《詩譜》文獻。然而歐《譜》傳本充斥着大量問題,必定與鄭《譜》原書存在相當差距。歐《譜》何以違背鄭《譜》,不外乎以下四點理由。

第一,歐《譜》版本殘缺太甚。歐書原使“鄭氏之《譜》復完”,今本僅存《譜》表十二,缺《譜》序、《譜》文及《三頌》。張爟以爲歐氏未作《三頌》譜,其説雖誤,亦可説明至遲在南宋開禧間,歐《譜》版本已缺《三頌》。

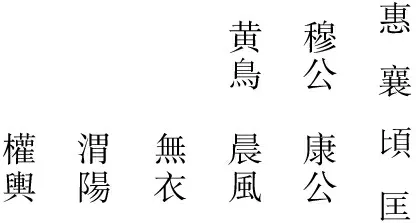

第二,歐《譜》版本訛脱滿紙。如丁晏《鄭氏詩譜考正敍》所云:

近世通志堂刊本尤爲訛脱,《補亡》明云《定之方中》繫於惠王之時,而譜中不列《定之方中》。又《魏》譜脱《陟岵》,《秦譜》脱《車鄰》、《黄鳥》,《雅》譜脱《鹿鳴》、《魚麗》、《皇矣》。*《叢書集成續編》,7册,頁1055。

《定之方中》見於表後之歐氏案語,足知《邶鄘衛》譜表不收《定之方中》,純屬版本誤脱。另如四部叢刊本《檜鄭》譜表以鄭武公、莊公當幽王時(參圖一),與表後歐氏案語“武公立,當平王時”牴牾,足知宋本系統鄭國君世與王世錯位(通志堂本略作修改,但仍存在錯位),係版本有誤。又,四部叢刊本譜表以莊公詩《將仲子》、《叔于田》、《大叔于田》、《羔裘》、《遵大路》同在一行(通志堂本又增加莊公詩《女曰雞鳴》),違背表後歐氏案語“莊公、共叔段之亂在平王之世,則《大叔于田》已上三篇當繫平王時”對莊公詩所繫王世的辨析,足知宋本系統《羔裘》、《遵大路》等詩與《大叔于田》以上三篇同在一行,亦係版本之誤。依此類推,宋本系統種種明顯脱漏訛誤,如《檜鄭》譜表次列倒三行“子厲”、倒二行“儀公”當作“子儀、厲公”且應並列於倒二行釐王之世,即便缺乏歐氏自述驗證,亦得視爲版本之誤,而不應歸咎於歐氏。

丁晏所舉通志堂本的幾處問題,在宋刻傳本(姑據四部叢刊本)皆已如此。就傳本的源流關係而言,宋刻傳本最爲原始,其違背歐氏原書之迹,往往朗然可辨。通志堂本略有更動,大體忠實於宋本。而山淵閣抄本所據底本、明刻本、道光本之改訂,雖然不乏勝義,卻可能出於後人私見,未必有版本依據,反而掩蓋了歐《譜》舊貌。有鑑於此,宋刻傳本歐《譜》雖然訛脱最甚,仍當據以爲本。*宋刻本(姑據四部叢刊本)獨誤者,如《曹》譜歐氏案語“采景公”,明本系統及通志堂本以下諸本皆作“宋景公”。又如宋刻本《詩譜補亡後序》行尾“此封國之先後也”之下,獨脱“豳、齊、衛、檜、陳、唐、秦、鄭、魏、曹,此變風之先後也”一句,各本皆有。然而,宋刻本也有一些獨特文本,更接近歐書原貌。如《陳》譜歐氏案語“幽公寧當周厲王時”,各本“寧”作“立”。又如《曹》譜案語“子昭公當周惠王時”,各本“昭公”下有“立”字。其實這兩處異文,宋本與别本文意皆通。我們推測宋本文字更接近歐書原貌,異文蓋明本系統依上下文體例臆改而來,通志堂本以爲宋本有誤,亦改從明本。由此可以推知,宋刻本《譜》表的一些獨特之處,如非明顯訛誤,宜傾向於認爲歐《譜》原貌如此。

第三,絳州本殘缺、錯亂。出自鄭《譜》單行本的絳州殘卷,《譜》文尚可依據《正義》補正。而《譜》表内容之缺亂,已“不可復序”,歐氏只得主要憑藉自製的《詩圖》補表。*與《詩譜補亡》一樣,歐氏《詩圖》之“世次”(即君世與詩次)已立意“從鄭”,見《詩圖總序》。

第四,歐氏學識的局限。歐氏《補譜》致力於復原鄭《譜》,但除了曾參考絳州本體式,其譜表主體乃是出於自己對鄭玄原義的推測。也許因爲歐氏本人對《毛詩》的理解大異於鄭玄(具見《詩本義》),存有先入之見,加之歐氏似乎並未細讀《正義》(參下文四之(二)“《譜》表内容”之末),況且鄭學本來就非常複雜,遂使歐氏對鄭《譜》原貌的推測出現偏差。

悉知上述四點,始得一一甄别歐《譜》内容之來源,透過紛繁的干擾因素,辨識歐《譜》可能因襲鄭《譜》之迹。歐《譜》版本僅存的十二《譜》表,表中内容主要出於歐氏的推測,加之版本訛脱、殘缺,對於《詩譜》復原工作價值不大;其《譜》表體式則保留了一些鄭《譜》舊貌,最值得重視。然而歐《譜》體式對鄭《譜》的繼承,又不可一概而論。應以宋刻傳本爲底本(本文姑以最接近宋本原貌的四部叢刊本爲底本),對各項體式特徵一一加以考辨。

四 鄭氏《詩譜》原貌

鄭氏《詩譜》主要由《譜》序、《譜》文和《譜》表構成。《毛詩正義》引録《譜》序和《譜》文,並對譜次和《譜》表做出描述和提示,但未保留原表。鄭《譜》亡佚以後,《譜》序、《譜》文與《譜》表内容可據《正義》大致恢復,《譜》表體式成爲《詩譜》復原的關鍵所在。

(一) 《譜》表體式

歐氏《補譜》今存三《頌》以外十二《譜》表。每譜各一分表,例如《邶鄘衛》共列一表,《檜鄭》共列一表(參圖一)。*宋本系統和山淵閣抄本如此,明刻本和道光刻本次列《檜》、《鄭》二表,並未合一。表後歐氏案語未及《檜》事。每表各行首書王世,王世以左列出該國相應之君世(或無君世),*歐《譜》王世不對應君世者,如《周召》譜、《王》譜、《二雅》譜等。又《檜鄭》譜表“共和”一行亦不應有君世,四部叢刊本、山淵閣抄本有者當係版本訛誤。明刻本、道光刻本《檜》、《鄭》分表,王世不具“共和”。君世以左列出相應詩篇(或無詩)。上下各行以時間先後爲次,始於有詩之世,終於詩止之世,中間無詩之世亦列出。

歐《譜》王世與君世的對應方式主要有三,*前注所舉僅具王世不具君世者,則不存在對應關係。一一對應、一王當數君、一君當數王,三種方式混排。一王當數君,則數君同在一行,詩篇以左往往以“右某公”標示詩之君世。*宋本系統和山淵閣抄本如此。明刻本君世縱向排列,道光刻本詩篇不必在一行君世之後,而逕繫於相應君世左方,凡此皆後來刊本編者所爲,並非歐《譜》原式。承王景創先生提示,宋本系統和山淵閣抄本“右某公”的體例,蓋即歐氏《詩譜補亡》序所載《詩圖》“詩列右方”之舊式(“右”字各本同),“右方”的對象並非行首的君世,而是“右某公”所示君世。例如周惠王當鄭厲公、文公時,則四部叢刊本《檜鄭》譜表末行首列大書“惠”字,*明刻本作“惠王”。山淵閣抄本和明刻本之王世不大書。此其王世;次列書“厲公”,再次書“文公”,此其君世;君世以左四列依次爲: 清人、文公(即“右文公”)、溱洧、厲公(即“右厲公”),*明刻本作: 清人、野有蔓草、溱洧、右文公。表示《鄭風·溱洧》是厲公復位時詩,《清人》是文公時詩,二詩均在周惠王時。

一君當數王,則將此君累次分書於諸王左列。例如鄭莊公當平王、桓王之世,則當於平、桓二行重列莊公(圖一四部叢刊本錯爲幽、平)。這一對應方式的複雜之處在於,一君之詩如何對應數王,必須再作考證(詳本節下文)。歐氏《檜鄭》譜莊公詩六篇所繫王世,依據表後歐氏案語之考證(辨見上節),《大叔于田》及其以上凡三篇當繫於平王,以下三篇未明言者,當繫於桓王(四部叢刊本譜表此處不得歐氏原義)。*明刻本亦非。山淵閣抄本和道光刻本符合歐氏原義。

綜觀歐氏《譜》表之體式,其設計思路可歸結爲以王世統君世及詩篇。王世與君世的三種對應方式並陳,尤其是“一君當數王”可能導致的“一君之詩當數王”的複雜局面,其實是歐《譜》以王世統君世的必然結果。

歐氏以降,戴震、吴騫、汪龍、袁鈞等諸家分表,均沿用了歐《譜》以王世統君世及詩篇的設計,惟丁晏異調。雖然衆口一辭,歐《譜》體式的各項設計是否符合鄭《譜》,必須驗之以鄭玄原義以及《毛詩正義》等文獻對《詩譜》的描述。經過前文分析,已經可以確信爲鄭《譜》原式的設計有二,一是分表,詳三之(三)“《詩譜》原書非通表”,二是“第取有詩之君而略其上下”,詳三之(二)“絳州本的性質”。嚴格地説,歐《譜》並非始於有詩之君,而是始於有詩時之天子。*歐氏《唐》、《曹》二譜均不始於有詩之君。歐氏《唐》譜王世始於共和,君世始於靖侯,其次爲僖侯。二君皆當共和時,靖侯無詩,僖侯始有詩。歐氏《曹》譜王世始於惠王,君世始於莊公,其次釐公,再次昭公。三君皆當惠王時,莊公、釐公無詩,昭公始有詩。因知歐《譜》諸表實非始於有詩之君,而是始於有詩之天子,此蓋歐氏貫徹以王世統君世所致。至於歐氏其餘《國風》譜始於有詩之君(不含《周召》、《王》),或因該王所當之首君已有詩,或因時在共和以前,於《十二諸侯年表》無徵,故而不得不始於有詩之君。歐《譜》的其他體式因素則尚待檢驗。

衡之以上下、旁行之義,歐《譜》乃以王世及其所統君世爲上下,王所當一君或數君之詩篇旁行。其弊在於上下、旁行均以天子統領,列國國君從屬於天子。而平王以降,天子政教不再及於列國。歐《譜》的體式設計實已違背此義,鄭《譜》原貌諒非全然如此。這些體式因素的樞機,在於列國《國風》譜表(不含《周召》、《王》)如何安排“王世”。

實際上,歐《譜》的“王世”體式有自創的成份。如歐氏《補譜》序所述(見同上“絳州本的性質”,歐氏自製的《詩圖》原將國君“旁繫於周,以世相當”,此即歐《譜》以王世統君世之體式。對於該體式必然出現的“一君之詩當數王”的局面,《詩圖》又按詩之早晚是否“可考”,區分爲兩種體例安排:

然有一君之世當周數王者,則考其詩當在某王之世,隨事而列之……;其詩不可知其早晚,其君又當數世之王,則皆列於最後,如曹共公身歷惠、襄、頃三世之王,其詩四篇,頃王之世之類是也。*歐氏《詩譜補亡》序,另參《歐陽修全集》卷一五五,頁2580。見《詩本義》附録《詩譜補亡》,《四部叢刊三編》本,葉1A-B。

歐氏《補譜》仍然沿用了這一《詩圖》舊例。例如前引歐氏案語以衛文公詩《定之方中》繫於惠王、鄭莊公詩《將仲子》、《叔于田》、《大叔于田》繫於平王,即屬於“可考”者;除《補譜》序所舉曹共公之例外,前述鄭莊公其餘詩篇繫於居後之桓王,及鄭厲公復位詩《溱洧》繫於居後之惠王,或亦歐氏認爲“不可考”者。

其中,“可考”者的王世繫屬,不僅是《詩圖》舊例,其考證過程也是歐《譜》案語的一項重要内容。案語對王世的考證按理原爲《詩圖》詩繫王世之體例而設,當係《詩圖》舊有。與此類似,歐《譜》案語還包括對有詩之君所占比例的統計(如圖一歐氏《檜鄭》譜表案語“至於文公凡七君,而有詩者五,次於譜”,“凡十六君至於君乙”云云),而該項統計恰與《詩圖總序》末尾對“孔子删詩”説的辯護“以《圖》推之,有更十君而取一篇者,……猶是言之,何啻乎三千,……存者三百五篇”遥相呼應,*《詩本義》附録《詩圖總序》,《四部叢刊三編》本,葉2A;另參《歐陽修全集》卷一五五,頁2579。通志堂本“猶”作“由”。亦當爲《詩圖》舊有。

歐氏獲見絳州本後,依據“鄭則第取有詩之君而略其上下”,對《詩圖》“起自諸國得封”的舊式做出更改,同時新設“粗述其興滅於後”的案語内容作爲彌補,此外無論是“旁繫於周,以世相當”即以王世統君世的《譜》表體式,*上述引文皆出自歐氏《詩譜補亡》序。還是按詩篇是否“可考”繫屬王世的體例,以及考證詩篇所繫王世、統計有詩之君的案語内容,皆係《詩圖》舊有,出於歐氏自創,而爲《補譜》沿用。

當然,歐氏自創的體式、體例,是否一定不合鄭《譜》,尚未可下斷言。我們再從歐氏爲詩之早晚“不可考”者所設體例,做進一步探討。

後人輾轉沿襲歐《譜》體式,往往不知歐氏有“其詩不可知其早晚”則“列於最後”之例,遂起訟端。如俞思謙即據吴騫《詩譜補亡後訂》批評歐《譜》:

歐公以《曹風·候人》以下三詩列於頃王之世,槎客從馬氏《繹史》列於襄王之世。按襄王十四年晉公子重耳在楚,楚成王引“《曹詩》曰‘彼己之子,不遂其媾’”,事載《國語》,則此詩在襄王時無疑。*俞思謙《詩譜補亡後訂題辭》,見吴騫《詩譜補亡後訂》卷首,《續修四庫全書》,64册,頁39下。槎客,是吴騫字。

俞氏此論大體不誤,*雖然《候人》可考,但是其下《鸤鳩》、《下泉》卻未必同時所作。或可根據曹共公僅晚襄王一年去世,大體判斷其詩皆在襄王時。然而《毛詩》中“不可考”其早晚之詩爲數不少,無法一一準確對應周王,歐氏創例正是爲此而設。

假如鄭氏《詩譜》原表亦存在“一君之詩當數王”的局面,也必然面臨類似的難題。設若鄭《譜》針對“不可考”其早晚之詩設計相應體例,也不免像歐《譜》那樣遭致誤解,很難想象鄭玄甘願爲這一於經義無助的設計承擔滋生歧義的風險。同時,我們並未在鄭説或《正義》中見過該體例存在的任何迹象,也未看到任何讀者的反饋。凡此皆説明鄭《譜》本來不應具備這類體例。

若然,在“一君之詩當數王”的局面下,鄭《譜》只得消除“不可考”者,將詩篇逐一繫於周王。我們知道,雖然有些詩篇會出現歷史人物或事件,但詩人從未自道所處君世或王世。*在周詩中,文王、武王等王世字眼亦見於《大雅》、《周頌》,但詩文皆未表明作於何世。如果將“文”、“武”理解爲謚號,則不得爲當時所作。詩序繫世大體依據篇第,非皆繫於詩中出現的王世。例如《大雅·蕩》篇屢見“文王”,而詩序繫於厲王。至大序指出:“一國之事繫一人之本謂之《風》。言天下之事,形四方之風,謂之《雅》。雅者,正也,言王政之所由廢興也。”*《毛詩正義》卷一之一,頁568上。小序將《風》詩(《周召》、《王風》、《豳風》特殊)及《魯頌》繫於國君,《雅》、《頌》繫於天子,或君世,或王世,二者不曾兼具。其中《周召》(無君世)、《王風》(實被貶爲君)、二《雅》、《周頌》、《商頌》繫於王世,不及君世;其餘諸《風》和《魯頌》繫於君世,詩序未曾提及當時王世。誠然有些詩篇所處王世尚可推知,如秦襄公當幽、平之世,其詩《駟驖》序言“始命”、《終南》序言“始爲諸侯”,則繫於平王可知。然而,必定存在無法考見王世之詩,如鄭厲公復位詩、齊襄公詩、秦康公詩、陳僖公詩、陳宣公詩、陳靈公詩等。設若鄭《譜》必將諸詩繫於王世,只得勉强從事“建構”。雖然拙見認爲詩序所言時世多非基於史實,而主要出於“建構”,但就鄭玄而言,若將詩序之君世全部繫屬王世,憑空“建構”的工作未免過多,且於經義無助。鄭《譜》自詡爲“《詩》之大綱”,本來應是研讀《毛詩》之助,倘須着力建構不少於《詩》無益的内容,何異作繭自縛。由此可知鄭《譜》不得將詩篇逐一繫於周王。

假説的破滅,足證鄭《譜》原表不存在“一君之詩當數王”的局面。這一局面,本來是由“以王世統君世”之體式造成。那麽鄭氏《詩譜》原表不以王世統君世,可以推知。

這是否意味着鄭玄《國風》譜表(不含《周召》)原本只列君世、不具王世呢?倘若删去歐《譜》諸《風》之王世,純粹以君世統攝詩篇,以上下、旁行之義衡之,欲知某詩所處之政教清濁,則循其上下而知其君世;欲知一君之風化芳臭,則旁行而觀其詩之正變美刺,正合乎鄭旨。而且,我們從《正義》及《譜》序中,也看到了一些鄭玄《譜》表可能不具王世的迹象。聊舉四端。

質疑一,《正義》解釋鄭玄以“譜”名書的理由:“以其列諸侯世及詩之次,故名譜也。”*《毛詩正義·詩譜序》,頁557上。可視爲《正義》對《譜》表的描述,只云君世,未及王世。

質疑二,《正義》每於諸《風》譜疏之末,備述諸詩繫屬君世之理據,並云“鄭於左方中皆以此而知”,*如《毛詩正義》卷四之二,頁710上。顯係針對《譜》表,亦只云君世,未及王世(不含《王》)。

質疑三,《正義》對《王》譜次第異於《毛詩》的解釋是:“《王》詩次在《鄭》上,《譜》退《豳》下者,欲近《雅》、《頌》,與王世相次故也。”*《毛詩正義》卷四之一,頁697上。又云:“退就《雅》、《頌》,并言王世故耳。”*《毛詩正義》卷一之一,頁562上。説明王世之於《國風》譜表,不如《雅》、《頌》譜表那樣顯明。

質疑四,《譜》序言及《詩》的時世下限:“孔子録懿王、夷王時詩,訖於陳靈公淫亂之事,謂之變《風》、變《雅》”,只云陳靈公,未及王世。《正義》亦然,從未論及陳靈公所當王世。*陳靈公於頃王末年即位,歷匡王世,卒於定王八年。歐《譜》繫靈公詩於頃王,不知何據。《詩圖總序》亦云“《陳》最後,至頃王時猶有靈公之詩,於是止矣”(《詩本義》附録《詩圖總序》四部叢刊三編本,葉1A;另參《歐陽修全集》卷一五五,頁2578),與歐《譜》相合,説明歐《譜》原貌如此。諸家輯《譜》或列於匡、定合欄,或列於定王。

儘管如此,我們從《譜》序、《譜》文中,可以找到鄭玄重視王世的一些有力證據,分述如下。

第一,《譜》序述變風之始,突顯懿王、夷王等天子的主導作用。正如前文二之(三)“《正義》對源流清濁的誤解”所指出的,鄭玄秉承大序,認爲風變的根本原因在於王室。

第二,諸《風》譜文每言“變風始作”之君,無不提及當時王世。

第三,最重要的是,只有將君世與王世並陳,方得理解“大史《年表》”對《詩譜》的重要影響,即《譜》序所謂“夷厲已上,歲數不明,大史《年表》自共和始,歷宣、幽、平王而得《春秋》次第,以立斯譜”。*《毛詩正義·詩譜序》,頁556下。夷厲以上,列國君世已載於《史記》世家(不含《周召》、《豳》、《檜》、《魏》),可惜“歲數不明”,致使君世與王世難以並見於《譜》表,代之以《譜》文敍述始封之主等重要的無詩之君。夷厲以降,列國變《風》紛起。自共和始,《史記·十二諸侯年表》具備周王與諸侯的確切紀年,始得填補《春秋》以前一百二十年之空缺,使變詩之君世得與王世並陳於《譜》表。對鄭玄而言,《春秋》經傳所載世系“次第”最爲權威,《史記》並非經書,本來不過備參考,然而在記録共和至《春秋》間“歲數”的意義上,《十二諸侯年表》成爲鄭玄寫作《詩譜》的必備資料,故於《譜》序特言之。胡元儀等學者誤解《譜》序,以爲鄭《譜》體式取法《年表》。其實《譜》序下文所論上下、旁行,始涉及《譜》表體式。

第四,必須特别補充的是,《年表》並不能滿足所有變《風》譜表並陳君世、王世的需求,鄭玄還面臨兩項問題: 一則在於共和以前之變《風》(不含《豳》),歲數不明,其君當於何王。存在問題的主要有《邶鄘衛》、《齊》。一則在於《年表》未列、世家不收,非但不明歲數,連君世亦無從獲知,何況王世。存在問題的有《檜》、《魏》。

對於前者,《史記·衛世家》、《齊世家》和《周本紀》恰好記載了共和以前的一些紀年或王世線索,可補《年表》未備。其中《邶鄘衛》始於頃侯,其後釐侯無詩,釐侯十四年入共和(前841)。《衛世家》載頃侯厚賂夷王,*《毛詩正義》認爲《禮記·郊特牲》載“天子之失禮也,由夷王以下”與此事有關,見《毛詩正義·詩譜序》,頁556上。在位十二年,衛自頃侯已有紀年。然《周本紀》載厲王在位逾三十年,多於頃侯和釐侯共和前在位年數之總和。本紀、世家雖有歧異,仍得推知頃侯當夷王、厲王。

《齊風》始於哀公,其後胡公、獻公、武公諸君無詩,武公十年入共和。《周本紀》載懿王時詩人作刺,《齊世家》載哀公爲周王烹殺,鄭玄《譜》序蓋據此判斷哀公爲懿王所烹。*具體的判斷理據可參《譜》序《正義》,頁555下。與鄭玄不同的是,《周本紀》張守節《正義》引《竹書紀年》謂夷王三年烹齊哀公,《齊世家》裴駰《集解》引徐廣亦謂烹哀公者周夷王。《齊世家》又載胡公徙薄姑當夷王時,獻公在位九年,結合厲王大致的在位年數,則可推知胡公歷懿王、孝王、夷王、厲王之世,獻公當厲王時。

變《風》國君在共和以前即位者(不含《豳》),還有秦仲、陳幽公,均入共和《年表》,與衛釐侯、齊武公情況類似,自然皆當厲王、共和時。由此可知,對於《檜》、《魏》以外之變《風》,鄭玄僅憑《史記》,便能並陳其君世、王世於《譜》表。這也可以解釋《譜》序“夷厲已上,歲數不明”爲何不稱“共和已上”——因爲夷厲時的《邶鄘衛》、《齊》、《秦》、《陳》等變詩國君所當王世,已經可以大致推知,並非只能倚賴共和《年表》。

對於後者,檜、魏二國世系不明,鄭玄如何處理其君世、王世,是我們理解《詩譜》的絶佳素材。詩序對《檜風》所處時世,隻字未提。《檜》譜《正義》曰:“檜無世家,詩止四篇,事頗相類,或在一君時作,故鄭於左方中不復分之。”*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁105下。根據《正義》對《譜》表的理解,鄭玄將《檜風》繫於同一國君,而鄭玄的判斷依據,據《正義》推測,僅在於四篇“事頗相類”,即詩序對詩篇的價值判斷接近。鄭玄又將此無名國君繫於夷、厲之世,《譜》文云:“周夷王、厲王時……,檜之變風始作。”*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁105下。爲何處於夷、厲,鄭玄並無明文。據我們對鄭學的理解,參考《正義》,試還原鄭玄的思路: 變《風》始於《齊》、《邶》,則《檜》不早於夷王;檜國在平王初滅於鄭武公,*鄭氏《鄭》譜文認爲鄭武公滅檜,蓋結合《國語·鄭語》和桓公十一年(前796)《公羊傳》推斷,參《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁37下。與此不同,《史記·鄭世家》認爲周幽王時鄭桓公滅檜。則詩在平王以前;幽王時之檜君爲檜仲,*見《鄭》譜文,當本之《國語·鄭語》。詩序不言檜仲,則詩在幽王以前;《匪風》序言“思周道”,首章“顧瞻周道”毛傳“周道滅也”得之,*《毛詩正義》卷七之二,頁815上。可知時當衰亂之王,而《小雅》宣王詩多美意,只得爲夷王、厲王。夷、厲皆無道,則不復區别。我們認爲,鄭《譜》得以將《檜風》繫於一君,再將此無名國君繫於王世,主要基於對詩篇和時世的價值判斷,文獻依據其實比較薄弱。

詩序亦未言及《魏風》時世。據《正義》對《譜》表的描述,鄭玄將《魏風》七篇分爲二君,《正義》云:

魏無世家。鄭於左方中云: 《葛屨》至《十畝之間》爲一君,《伐檀》、《碩鼠》爲一君。知者,以上五篇刺儉,下二篇刺貪,其事相反,故分爲異君。或父祖,或子孫,不可知也。*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁70下。

其中“知者”以下是《正義》文字,推測鄭玄《譜》表將詩繫世之依據,其例正與“鄭於左方中皆以此而知”近似。是《正義》認爲鄭玄分《魏風》於二君,並非别有文獻依據,只是基於詩序對詩篇的價值判斷做出歸納和區分,與《檜》同例。鄭玄又將此二君繫於平、桓之世,《魏》譜文云:“其與秦、晉鄰國,日見侵削,國人憂之。當周平、桓之世,魏之變風始作。至春秋魯閔公元年,晉獻公竟滅之。”*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁70下。案魏國滅亡,在惠王之世,不能作爲《魏風》始於平、桓之證。鄭玄烏知《魏風》不得作於西周?一方面,蓋如《正義》所言,“周自幽王以上,諸侯未敢專征”;另一方面,詩序僅言魏國“日以侵削”(《園有桃》序)、“國迫而數侵削,役乎大國”(《陟岵》序),至《詩譜》具體指出秦、晉侵削魏國,其中晉國侵魏尚稱合理,秦國的出現則值得玩味。秦原處於西垂,西周覆滅,秦襄救周有功,平王因賜爲諸侯,秦始得與魏鄰國。故秦國侵削魏國,不當早於平王。可以作爲佐證的是,桓公四年《左傳》云“王師、秦師圍魏,執芮伯以歸”,*楊伯峻《春秋左傳注》(修訂本),北京,中華書局,1990年,頁102。正當桓王時。然而《魏風》及詩序無一語提及秦、晉,鄭玄烏知詩斥秦、晉?案《譜》文云魏在“雷首之北”,“其封域南枕河曲,北涉汾水”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁70上。則《汾沮洳》所詠“彼汾沮洳”、“彼汾一方”、“彼汾一曲”或已近於晉國;*《毛詩正義》卷五之三,頁757下,758上。《陟岵》“陟彼岵兮,瞻望父兮”,“陟彼屺兮,瞻望母兮”,“陟彼岡兮,瞻望兄兮”,*《毛詩正義》卷五之三,頁759上,下。所登之山或即雷首,瞻望所及父母兄弟行役之大國(據詩序),或即秦國,其時不早於平王。鄭玄謂秦、晉侵削魏國,又謂《魏風》始於平、桓,蓋亦與此不無關係。

通過分析鄭《譜》推斷《魏》、《檜》君世、王世的大致思路,我們認爲鄭玄的工作不是實證意義上的考史,而是基於《毛詩》文本和詩序做出的經學建構。儘管文獻不足徵,鄭玄仍然執意爲《檜風》、《魏風》繫屬君世、王世,説明“時間”是《詩譜》不可或缺的維度。在《譜》表的上下、旁行兩個維度中,時間應是上下維度,體現“源流清濁之所處”。對於歲數不明的檜、魏,指派了君世仍然無助於定位時間,必得繫於王世,因爲王世是最佳的時間標尺,“三百篇”皆得以通過王世維繫爲一個整體。我們認爲,鄭玄對《詩譜》的定位,即與此有關。

上述四點,足證“王世”對《詩譜》具有重要意義。尤其是第三點,有力地説明了王世應與君世並陳於變《風》譜表(不含《王》)。既知《譜》表具備王世,問題的關鍵又回到了本節開頭所提出的——《國風》譜表(不含《周召》、《王》)如何安排“王世”。

儘管王世是最佳的時間標尺,但經過本節上文的分析,歐《譜》以王世統君世及詩篇——即以王世爲時間軸的嘗試是失敗的,純粹以君世統詩篇的《譜》表設計反而符合《譜》序上下、旁行之義。那麽我們不妨轉换思路,提出另一種體式設計: 變《風》譜表仍然以君世統詩篇(其中《王》之王世降爲君世),每君占居一行(《魏》爲特例),詩篇旁行。除了變風始作時所當天子,王世的功能在於標示君世的大致時間範圍,並不獨立指示詩之時世。

可以佐證鄭《譜》君世各居一行、所統詩篇旁行的是,前引《檜》譜《正義》云:“或在一君時作,故鄭於左方中不復分之。”《譜》表應使《檜風》諸詩旁行於一行,故云“不復分之”。《正義》所以推測是“一君時作”,蓋據其他變《風》譜表體式類推,旁行於一行之詩篇即爲一君時作。《正義》所以未能斷言而用疑辭者,檜國世系不明,《譜》表未以君世統詩篇,與其他《譜》表有異之故。實際上,我們據《正義》復原的《檜》譜譜表近於歐《譜》(圖一)。我們認爲歐氏《檜》譜違背鄭《譜》者有二,一是首列夷、厲不應大書;二是歐《譜》“右檜無世次,其詩在夷、厲之際”係歐氏所增,實際已由《譜》表直觀呈現,不容另以文字説明。

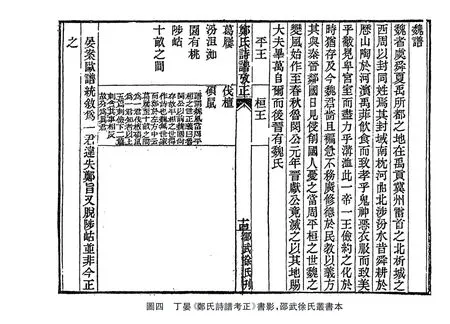

特殊的是《魏》譜。前引《魏》譜《正義》云:“鄭於左方中云: 《葛屨》至《十畝之間》爲一君,《伐檀》、《碩鼠》爲一君。”當非鄭玄注語原文如此,而是《譜》表直觀呈現的“語言”。歐《譜》將諸詩統排於一行,馬徵慶《譜》同,諒非鄭氏原式。戴震、吴騫、汪龍、袁鈞諸《譜》亦將諸詩統排一行,於《十畝之間》後書“右一君時詩”,《碩鼠》後書“右一君時詩”,最接近《正義》對鄭《譜》的描述。我們所以認爲《魏》譜不得將二君之詩分排二行者,一則因爲君世不明,更重要的是,一但分排,則二君之詩不得不一一對應平、桓二王(參圖四丁晏《譜》),容易使讀者誤會“《葛屨》至《十畝之間》爲平王時詩,《伐檀》、《碩鼠》爲桓王時詩”,違背《譜》文“當周平、桓之世,魏之變風始作”。

可以佐證王世在《譜》表中主要標示君世時間(除了變風始作時)、並不獨立統詩的是,《秦風·無衣》是秦康公詩,《正義》於首章箋疏云“此時當周頃王、匡王”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁96上。最適宜參考的文獻無疑是鄭氏《譜》表。《正義》此説果若依據《詩譜》,説明王世在《譜》表中標示君世的時間範圍,並不對應詩篇之早晚。

實際上,丁晏《譜》即接近我們的設計思路(如圖五《秦》譜),在諸《譜》中獨樹一幟。考秦康公立於襄王三十二年(襄王凡三十三年),歷頃王,卒於匡王四年,丁晏案語批評歐《譜》秦康僅當襄王,不及頃、匡,其背後實爲兩種體式類型之分歧。歐氏等諸家分表,以王世統詩篇,在“一君當數王時”,試圖考見其詩之早晚,以繫王世。案康公詩四篇,《晨風》序謂刺康公“忘穆公之業,始棄其賢臣焉”;*《毛詩正義》卷六之四,頁794上。《權輿》序謂刺康公“忘先君之舊臣,與賢臣有始而無終也”;*《毛詩正義》卷六之四,頁796上。《渭陽》序謂康公“及其即位,思而作是詩也”,*《毛詩正義》卷六之四,頁795下。似皆康公即位初之詩,當襄王時。歐陽修、戴震、吴騫、汪龍、袁鈞諸家皆繫康公於襄王,應與此有關。丁晏不以王世統詩,僅標示君世起迄,故下及匡王。本節上文已力證鄭《譜》不得以王世統君世,我們認爲以王世標示君世時間的設計,更接近《詩譜》原式。另據《譜》文,《檜風》始於夷、厲,《魏風》始於平、桓,《魯頌》始於惠、襄,雖然主就詩篇所處時世而言,《譜》表以王世標示時間範圍之體例,亦可窺知。

通過上述佐證,説明我們設計的鄭《譜》體式,符合鄭玄原義和《正義》對《詩譜》的描述。更重要的是,此前我們對《譜》表具備王世的四點質疑,皆可以王世不統詩篇獲得解釋,在此不贅。

此外可以反駁質疑二的另一個例證是,《正義》於《周召》譜疏末云:“左方無君世者——此因詩繫二公,故終言之——其君世世家亡滅,且非此所須故也。”*《毛詩正義·詩譜序》,頁560上。指《譜》表不載周國、召國之君世。此處《譜》文終言周公、召公後嗣者,因《周召》依托二公。《譜》表緣何不載周、召君世,一方面由於文獻不足,更重要的是君世並非此表所須。《正義》謂君世非此表所須,正是因爲周、召君世並不對應詩篇所處時世。實際上,《毛詩》以《周召》爲文、武時詩,然而此處《正義》亦未及王世。檢《正義》上文明言“《周召》二十五篇,惟《甘棠》與《何彼襛矣》二篇乃是武王時作”,*《毛詩正義·詩譜序》,頁559上。此説實於《毛詩》至關重要,*尤其是《毛詩》以《何彼襛矣》爲武王詩,三家詩或以爲東周詩,關係到《二南》時代,乃至《毛詩》正變體系的成立。對此當另撰文論述。而詩序、毛傳、鄭箋、《譜》文皆無明文,*其中論述《甘棠》爲武王詩,又見《毛詩正義》引《鄭志》。只能認爲《譜》表已將《周召》繫於文王、武王世。由此可見,《正義》描述“左方”《譜》表雖然未及王世,並不意味着《譜》表不具王世。

我們的體式設計可能也會面臨質疑。例如《經典釋文》於《曹風·蜉蝣》序“國小而迫”云:

一本作“昭公國小而迫”。案《譜》云“昭公好奢而任小人,曹之變風始作”,此詩箋云“喻昭公之朝”,是《蜉蝣》爲昭公詩也。《譜》又云“《蜉蝣》至《下泉》四篇,共公時作”。今諸本此序多無“昭公”字,崔《集注》本有,未詳其正也。*《經典釋文》卷六,頁72下。

“《蜉蝣》至《下泉》四篇,共公時作”應是《譜》表所呈現的内容,並非注語。然則《曹風》首篇《蜉蝣》,諸本《譜》文皆繫於昭公,《釋文》撰人所據《譜》表繫於共公。應存在與《譜》文符合的另一《詩譜》版本,其《譜》表將《蜉蝣》繫於昭公。按照我們對《譜》表體式的設計,《蜉蝣》爲昭公詩的版本,四篇分排於二行;《蜉蝣》爲共公詩的版本,四篇排於一行——問題在於原本在流傳中,不易傳寫爲另一誤本。而按照歐《譜》以王世統君世的體式,昭公、共公均立於惠王時(共公於惠王末年即位),則兩種版本四篇皆得排於一行——原本在流傳中,可能脱衍標示昭公詩的文字,如“右昭公”,誤本便由此而來。對於這一質疑,我們認爲另一誤本未必來自無意的訛奪,抄手可能着意根據詩序有無“昭公”字的《毛詩》異本,自以爲是地創造了誤本。

至此,我們的體式設計尚未違背鄭玄原義及《正義》和《釋文》對《詩譜》的描述。在已知《詩譜》輯本中,與我們的設計最爲接近的是丁晏《鄭氏詩譜考正》。然而,丁《譜》體式也有違背鄭《譜》之處。如前所述,丁《譜》平列《魏風》二君(圖四),必使君世各居一行,遂生歧義,違背《譜》文,此其一。

秦仲雖歷厲王、共和、宣王之世,《譜》文明言宣王命秦仲爲大夫、秦之變風始作,《譜》表應繫秦仲於宣王,不應上及厲王、共和(見圖五)。丁晏恪守不以王世統詩之例,然而變風始作時之王世未予突顯,此其二。

黄鳥穆公權輿渭陽無衣晨風康公惠襄頃匡

圖六鄭玄《秦》譜譜表穆公、

康公示意圖

秦康公立於襄王末時,本節上文引《無衣》疏所以只云頃、匡,其父穆公當惠王、襄王時,蓋《譜》表不重書襄王,導致《正義》以爲襄王僅當穆公。我們認爲,在鄭玄《譜》表中,王世僅得大致對應君世(參圖六),不得如丁《譜》以欄線精確區隔每君所當王世。丁《譜》實以君世統王世,走向另一極端,有冠履倒置之嫌,此其三。

依上述三點改正丁《譜》,鄭氏《譜》表體式已然可以概見。

此外,胡元儀、馮浩菲等學者認爲《譜》表旁行之篇目下原有鄭玄注語,其根據是《正義》曰:

故鄭於左方中皆以此知之也。然鄭於其君之下云“某篇某作者”,準其時之事而言,其作未必即此君之世作也。*《毛詩正義》卷二之一,頁624上。

我們認爲“某篇某作者”是《譜》表直觀呈現的“語言”,並非注文如此。與前引《正義》“鄭於左方中云: 《葛屨》至《十畝之間》爲一君”、《釋文》“《譜》又云《蜉蝣》至《下泉》四篇共公時作”同例。

(二) 《譜》表内容

《譜》表内容主要有二,一是君世、王世之内容及對應,其中多數《國風》譜表和《魯頌》譜表往往兼列君世、王世,二《雅》、《周頌》、《商頌》譜表僅列王世。二是繫於君世或王世的詩次。

關於《譜》表中的君世、王世,除上節論及《周召》,又糾正丁晏《魏》、《秦》譜表外,還有《豳》、《小雅》、《大雅》、《周頌》、《魯頌》譜需作辨析。

《豳》譜云:“成王之時,周公避流言之難,出居東都二年。……後成王迎之,反之,攝政,致太平。……大師大述其志,主意於豳公之事,故别其詩以爲豳國變風焉。”*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁115下—116上。知《豳風》繫於周公,時間跨越攝政前至攝政、致太平時。據《豳風·狼跋》箋,亦涉及返政成王時。倘若按照鄭學嚴格區分,攝政前之天子爲成王,攝政、致太平時天子爲周公,返政時天子復爲成王。然而《豳》譜文及《正義》未見以“周公”當《豳》譜王世的迹象。結合《鄭志》答張逸云:“以周公專爲一國,上冠先公之業,亦爲優矣。所以在《風》下、次於《雅》前,在於《雅》分周公,不得專之。”*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁116上。可知《譜》文“别其詩”,正指《豳風》區别於同爲周公詩的二《雅》(及《周頌》)。而周公在二《雅》、《周頌》中的身份是天子(見下),在《豳風》中“專爲一國”,則相當於國君而又優於國君。凡此可證《豳》譜不以周公當王世,“周公”當爲君世。《譜》文云“成王之時”,則王世當爲“成王”。如果因爲周公攝政時成王並非天子而删去王世,只列君世“周公”,又易使人誤會“周公”爲王世,與攝政前和返政後的身份不合。四部叢刊本歐《譜》大書“成王、周公”以爲王世,丁《譜》列“成王、周公”而不分欄,亦當爲王世,均不得《豳》譜之奥妙。其餘諸家輯本有王世書“成王”、君世書“周公”符合《豳》譜原義者,卻不能於《周頌》“别其詩”,仍然暗於鄭旨。

《小雅大雅》譜云:“《大雅·生民》下及《卷阿》,《小雅·南有嘉魚》下及《菁菁者莪》,周公、成王之時詩也。”*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁139下。則諸詩所對應之王世當爲“周公、成王”。諸家輯本只列“成王”,並不準確。

《周頌》譜云:“《周頌》者,周室成功致太平德洽之詩,其作在周公攝政、成王即位之初。”《正義》曰:“頌聲繫於所興之君,不繫於所歌之主,故《周頌》三十一篇,左方中皆以爲周公、成王之頌也。”*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁410下—411上。由《譜》文及《正義》對《譜》表的描述可知,《周頌》譜表之王世應列“周公、成王”,視周公居攝爲王世,《頌》在周公居攝與成王即位之際。丁《譜》繫於“成王、周公”,並不準確。歐《譜》版本缺《三頌》,戴震、吴騫、汪龍、袁鈞諸家《周頌》譜表皆以“周公”爲君世,“成王”爲王世,與其所製《豳》譜譜表無别。

《魯頌》譜表之君世當爲僖公,王世當爲惠、襄,明見於《譜》文。丁晏《譜》增列文公及其王世,是以作詩之時爲準,不明“準其時之事而言”之旨。

關於《譜》表中的詩次,《國風》、《周頌》譜表中君世所統詩次,幸賴《正義》所論“左方”得以恢復鄭《譜》舊貌,諸家輯本多無異詞。《豳》及《小雅》、《大雅》中的一些詩次,雖然《正義》亦有描述,尚存在一些干擾因素,帶來一些異議,在此略作辨析。

《豳》譜詩次當與《豳風》相同。《豳》譜《正義》備述鄭玄關於《豳風》七篇之本事的學説,指出鄭玄應當認可的《豳》詩時間先後與《豳風》篇次的差别,繼而又謂“今皆顛倒不次者,張融以爲簡札誤編,或者次詩,不以作之先後。鄭所不説,未可明言”。*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁117下。此語類似《王》譜《正義》中所云“《兔爰》序云‘桓王’,則本在《葛藟》之下,但簡札换處,失其次耳。……故鄭於左方中以此而知”。*《毛詩正義》卷四之一,頁697上。因知“不次”指《正義》認爲《毛詩》篇次在流傳時偶然發生紊亂,“不説”是《正義》對鄭氏《譜》表的描述。這説明《豳》譜譜表並未貫徹鄭玄關於《豳風》本事之先後的學説,所列詩次與《豳風》次第並無二致。究其原因,並非鄭玄前後不一。按照我們對《詩序》和《詩譜》的整體把握,同一部類中的詩篇次序應與所繫君世或王世之先後一致,否則就是《正義》所謂失次;但同一君世或王世所統詩篇,我們認爲鄭玄不再强求其詩次遵循時間次序。*如拙文《〈秦風·渭陽〉的經學建構》所指出的,《毛詩·秦風》十篇先後繫於秦仲、襄公、穆公、康公,篇次與君世先後一致。但其中《駟驖》、《小戎》、《蒹葭》、《終南》四篇襄公詩,按《毛詩》慣例,則不拘泥時間先後,否則“建構”的困難太大。所謂建構的困難,即本文四(一)論證鄭玄《詩譜》原表不得以王世統君世時,指出鄭玄倘爲諸《風》繫屬王世,憑空建構的工作未免太多。對於後者,篇次與詩篇本事先後不協時,《正義》或判定詩篇失次,或以作詩時間之遲速加以解釋,是不明鄭學之真相。*除了此處所陳《豳》譜《正義》,又如對於鄭玄判定爲厲王詩的《小雅·小宛》,其本事當在《雨無正》之先,而篇次在後者,《小雅大雅》譜《正義》解釋道:“詩(轉下頁)《豳》譜詩次所以同於《豳風》,乃是由於諸詩皆繫於周公一人之故。歐氏《豳》譜詩次,誤以鄭學本事先後爲次。*(接上頁)之大體雖事有在先,或作在後。”《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁143下。拙見所以與《正義》不同,只緣《正義》不可能跳出經學家的立場。《正義》默認《毛詩》本來井然有序,《詩序》作者和鄭玄的工作在於揭示《毛詩》本來藴含的經義。我們則從“經學建構”的角度看待《詩序》作者和鄭玄所做工作。實際上,《正義》無法一一提供關於“事有在先,或作在後”的具體證據,作詩遲速的解釋,本質上是對《毛詩》學説的彌縫。*歐《譜》各本,惟道光本作《豳風》次第,當係版本編者所改。其餘輯本雖然不誤,但鄭《譜》何以作此,諸家或與《正義》一樣“未可明言”。

《小雅大雅》譜《常棣》當繫於文王。《常棣》序謂“閔管蔡之失道”,*《毛詩正義》卷九之二,頁870上。箋指周公,*辨見《正義》,同上。歐《譜》宋本系統及諸家輯《譜》多繫之於成王,惟吴騫、汪龍繫之文王。如果説《譜》文末尾“問者曰《常棣》……何故列於文王之詩”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁145上。乃就詩序問答,尚不足據以論《詩譜》,那麽對於《譜》文“《小雅》自《鹿鳴》至於《魚麗》,先其文所以治内,後其武所以治外”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁138下。《正義》歷述文王、武王詩次先後之由,顯係針對《譜》表詩次(本節下文仿此,毋庸贅引)。《正義》所陳與《小雅》篇次無二,因知《譜》繫《常棣》於文王。輯《譜》諸家惑於序、箋之説者,於鄭玄對《詩譜》的定位,缺乏認識。

《小雅·魚麗》、《南有嘉魚》、《南山有臺》及六“笙詩”《南陔》、《白華》、《華黍》、《由庚》、《崇丘》、《由儀》本來存在三種不同的次序: 《毛詩》篇次、《儀禮》(《鄉飲酒禮》和《燕禮》)歌笙之次、《六月》序所述篇次(與《儀禮》微有不同)。諸篇在《譜》表中的詩次和所繫王世,其實具見於《譜》疏,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁139上,140上。武王統《魚麗》、《南陔》、《白華》、《華黍》,周公、成王統《由庚》、《南有嘉魚》、《崇丘》、《南山有臺》、《由儀》,詩次與《六月》序一致。輯《譜》諸家對此莫衷一是,惟汪龍得之。《詩譜》所以如此,實關係到鄭玄對《十月之交》以下四篇的歸屬,乃至整部《小雅》篇什結構的理解,我們將另外撰文辨析。

《十月之交》、《雨無正》、《小旻》、《小宛》四篇,詩序繫於幽王,鄭玄繫於厲王,具見《詩》箋及《譜》末。早在《譜》序已云“厲也、幽也,政教尤衰,周室大壞,《十月之交》、《民勞》、《板》、《蕩》勃爾俱作”,*《毛詩正義·詩譜序》,頁556上。以《十月之交》爲變《小雅》之始。《小雅大雅》譜疏更歷述厲王《大雅》、《小雅》詩次先後之由,尤可作爲《詩譜》將四篇繫於厲王的確證。*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁143下。諸輯多無異詞。*歐《譜》版本惟明刻本繫於幽王詩。據此反觀《小雅大雅》譜文“《大雅·民勞》、《小雅·六月》之後,皆謂之變雅”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁143上。以宣王《六月》爲變《小雅》之始,乃是僅就《毛詩》現成篇次發論,絶非認爲《十月之交》遲於《六月》。同理,《譜》文述文、武《小雅》“自《鹿鳴》至於《魚麗》”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁138下。而不及《譜》表次於《魚麗》之後的《南陔》、《白華》、《華黍》三笙詩;述周公、成王《小雅》“《南有嘉魚》下及《菁菁者莪》”,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁139下。而不及《譜》表列於《南有嘉魚》之前的笙詩《由庚》,亦就《毛詩》現成詩篇言之。*即《正義》所云“《由庚》在《嘉魚》前矣,不云自《由庚》者,據見在而言之”,《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁140上。《譜》文的表述所以與《譜》表甚至《譜》序不同,我們認爲這是由於鄭玄對《譜》序、《譜》文和《譜》表的定位有别。

《詩譜》將《大雅·文王》、《大明》繫於文王,《下武》、《文王有聲》繫於武王,《譜》文及《正義》歷歷可考。諸輯多無異詞,惟宋本系統歐《譜》將諸詩與《常棣》皆繫於成王。觀歐氏《詩圖總序》謂文王之詩“其八篇爲《小雅》”,是不數《常棣》,“六篇爲《大雅》”,是不數《文王》、《大明》;謂武王之詩未云《大雅》,是不數《下武》、《文王有聲》;謂成王之詩“其十篇爲《小雅》”,是數《常棣》,“十二篇爲《大雅》”,*《詩本義》附録《詩圖總序》,《四部叢刊三編》本,頁1b;另參《歐陽修全集》卷一五五,頁2578。是數《文王》、《大明》、《下武》、《文王有聲》。因信此表宋本系統確爲歐氏原貌,*山淵閣抄本《文王》、《常棣》繫於文王,《大明》、《下武》、《文王有聲》繫於武王。明刻本五詩統繫於文、武(明刻本《二雅》譜不别文王、武王詩,在諸本中獨異)。皆非歐書原貌。歐《譜》於此數詩之歸屬,完全因襲《詩圖》舊説。歐氏所以如此判定,蓋以諸篇出現文、武謚號之類,認爲作詩當在成王時。此又暗於《毛詩》“準其時之事而言”之旨。

(三) 《譜》題

諸家輯本對十五譜之標題,主要有三種命名方式。一種直接於詩類加“譜”字以示區别,以王謨爲代表,題作《豳風譜》、《王風譜》、《小雅大雅譜》之類。*王謨輯《鄭氏詩譜》,《漢唐地理書鈔》,北京,中華書局,1961年。一種以詩類(或其簡稱)爲題,《國風》删“風”字,始於歐氏,題作《豳》、《王》、《小雅大雅》(歐氏題作《二雅》)等。一種多取《譜》文首詞加“譜”字(不含《周南召南譜》、《鄭譜》、《魯頌譜》、《商頌譜》),始於《毛詩注疏》版本,題作《豳譜》、《王城譜》、《小大雅譜》之類。其中對於《注疏》題《王城譜》,輯本或改爲《王譜》。

第一種《譜》題當係輯佚者自創。第二種《譜》題,從上文(四(一))關於《譜》表體式的討論來看,也不宜高估歐《譜》對絳州本的因襲程度,或亦歐氏自創。至於第三種《毛詩注疏》所題,則應從版本源流入手,分析其來源。

《毛詩注疏》由《毛詩》和單疏本《毛詩正義》二書合編刊刻而來。單疏本《正義》引録《譜》文加以疏釋時,從未提及《譜》題。宋刊單疏本《正義》卷端每以《譜》目加“正變”引領篇目,如“鄭譜變風”、“小大正變雅譜”、“周頌譜”。至南宋注、疏合刻,始出現《小大雅譜》等標題。

當時《注疏》合刻本主要有金平水刊《毛詩注疏》、越刊八行本《毛詩注疏》、*參拙文《讀汪紹楹〈阮氏重刻宋本十三經注疏考〉》,《經學研究論叢》第21輯,臺北,華藝學術出版社,2014年,頁41—65。建刻十行本《附釋音毛詩注疏》。據我們研究,諸本皆不從單疏本分卷,對《毛詩》和《正義》做了整合體例的編輯工作。*參拙文《南宋越刊八行本注疏編纂考》,《文史》2012年第4輯,頁105—119。其中平水本殘葉不涉及《詩譜》,八行本可能已出現《王城譜》、《小大雅譜》等標題,*我們認爲出自越刊八行本的臺北故宫藏日抄殘本,存卷部分當具備《周召》、《王》、《鄭》、《齊》、《魏》、《唐》、《秦》之《譜》題,俟後按驗。此外,我們認爲魏了翁《毛詩要義》以八行本爲底本,宋刻《要義》引録《譜》文前,往往有“王城譜”、“小大雅譜”等字,蓋來自八行本之《譜》題。十行本亦使用這類《譜》題。後來元、明、清三朝《注疏》,皆遠紹十行本,遂使此類《譜》題深入人心。

南宋《注疏》合刻本的《詩譜》標題又是從何得來呢?首先,北宋慶曆中,單行本《詩譜》已幾絶迹,南宋合刻時不可能參考。其次,《注疏》標題與歐氏《補譜》差異較多,亦未援據。第三,據我們對宋刊《毛詩注疏》文本和體例的研究,*除了上文所舉,另參拙文《影印南宋刊單疏本毛詩正義敍説》,《版本目録學研究》第3輯,北京,國家圖書館出版社,2012年,頁41—58。南宋《注疏》編者不可能參考唐抄單疏本。排除上述可能之後,只能是《注疏》編者新設,其命名可能參考了宋刊單疏本卷端標目。

《正義》本來既疏《毛詩》經注,也疏釋《譜》文。《注疏》合刻本編者在《譜》文之前增設大字標題(姑據十行本),以區别《毛詩》經注本標目。標題若不著“譜”字,則無從標識《詩譜》。至於其命名是否就《正義》標目删去“正變”等字改定,因單疏本《王風》等部分殘缺而未可斷言。*從卷八“鄭譜變風”以下宋刊單疏本殘存部分看來,《注疏》譜題似乎完全基於單疏本標目改定。《國風》標目删去“變風”二字,“小大正變雅譜”删去“正變”二字,《三頌》標目則沿用單疏本舊題。

不論《注疏》編者所定《譜》題帶有多少主觀成份,《正義》單疏本無疑更爲原始。然而單疏本卷端標目究係源於《詩譜》,還是《正義》撰人擬定,亦乏實據。從單疏本體例看來,《毛詩》疏以篇題加章句爲標識,如“《碩鼠》三章章八句至大鼠(空格)正義曰”云云,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁74上。其中“大鼠”是詩序尾詞(不計虚詞)。《碩鼠》疏文自此而始。相比之下,《詩譜》疏並無標識,如《唐》譜疏徑以“唐者帝堯舊都之地”云云起始,*《南宋刊單疏本毛詩正義》,頁75上。與上文《魏風》疏之間僅空一格作爲區隔,殊不便檢閲。《毛詩》疏領首之篇題、章句皆《毛詩》舊有,*《正義》對章句的敍述與《毛詩》有所不同,參拙文《影印南宋刊單疏本毛詩正義敍説》。而《詩譜》疏並無類似標識,因疑鄭氏十五分譜,原本不具標題。單疏本卷端《譜》目,當出自《正義》撰人筆,不足據以論定鄭氏《詩譜》原貌。

《詩譜》是鄭玄《詩經》學體系的重要組成部分,主要由《譜》序、《譜》文和《譜》表構成,《譜》表是《詩譜》的核心。《譜》表的主要内容及《譜》序、《譜》文,可據《正義》大體恢復,《譜》表體式是《詩譜》復原的關鍵。我們以諸家所製《譜》表的體式因素爲基礎,以鄭玄原義爲準繩,驗之以《正義》對《譜》表的描述,鄭氏《譜》表之體式始得尋繹。在此基礎上,辨析《譜》表内容之疑義,兼及《譜》題,鄭氏《詩譜》之概貌得以復原。鄭玄《詩經》學之堂奥,始得窺見。