用依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的效果研讨

2018-05-24杨小芳

康 瑜,杨小芳

(四川省遂宁市中心医院神经内科,四川 遂宁 629000)

周围神经病变是糖尿病患者较为常见的并发症之一[1]。糖尿病周围神经病变患者可出现神经性疼痛,其日常的工作和生活均可受到影响。临床上对糖尿病周围神经病变患者通常进行药物治疗。为了探讨用依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的效果,自2016年起,四川省遂宁市中心医院为收治的糖尿病周围神经病变患者使用依帕司他进行治疗,取得了令人满意的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究的对象是四川省遂宁市中心医院收治的150例糖尿病周围神经病变患者。本次研究对象的纳入标准是:1)其病情符合WHO制定的关于糖尿病周围神经病变的诊断标准;2)不存在由其他原因导致的周围神经损害;3)对甲钴胺和依帕司他不过敏。将这些患者平均分为1组和2组。在1组患者中,有男性患者39例,女性患者36例;其年龄为45~70岁,平均年龄为(54.66±5.21)岁;其血清糖化血红蛋白的平均水平为(7.30±0.25)%,其空腹血糖的平均水平为(7.29±0.78)mmol/L。在2组患者中,有男性患者40例,女性患者35例;其年龄为42~72岁,平均年龄为(53.72±5.55)岁;其血清糖化血红蛋白的平均水平为(7.13±0.20)%,其空腹血糖的平均水平为(7.23±0.77)mmol/L。两组患者的一般资料相比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

根据两组患者的血糖水平为其使用胰岛素进行治疗。在此基础上,为1组患者使用甲钴胺进行治疗。甲钴胺的用法是:口服,0.5 mg/次,3次/d。为2组患者使用依帕司他进行治疗。依帕司他的用法是:口服,50 mg/次,3次/d。对两组患者均治疗12周。

1.3 观察指标

1)观察两组患者接受治疗的总有效率。2)在接受治疗前及治疗的第4周、第8周及第12周时,使用肌电图机测试两组患者右侧正中神经、腓总神经中运动神经和感觉神经的传导速度。

1.4 疗效判定标准

1)显效。接受治疗后,患者肢体的疼痛感、麻木感消失,其腹胀、出汗的症状均有明显改善。2)有效。接受治疗后,患者肢体的疼痛感、麻木感有所减轻,其腹胀、出汗的症状有所缓解。3)无效。接受治疗后,患者的临床症状无明显改善或在加重。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

使用SPSS22.0统计软件对本次研究中的数据进行处理。计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验。计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗总有效率的比较

接受治疗后,2组患者治疗的总有效率高于1组患者(P<0.05)。详情见表1。

表1 两组患者治疗总有效率的比较

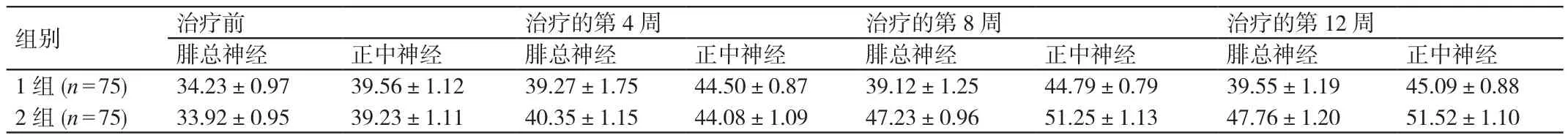

2.2 两组患者在接受治疗前及治疗的不同时间其周围神经传导速度的比较

在接受治疗前,两组患者腓总神经、正中神经中运动神经和感觉神经的传导速度相比差异均无统计学意义(P>0.05)。在接受治疗的第4周、第8周及第12周时,两组患者腓总神经、正中神经中运动神经和感觉神经的传导速度均快于进行治疗前(P<0.05)。在接受治疗的第4周时,两组患者腓总神经、正中神经中运动神经和感觉神经的传导速度相比差异均无统计学意义(P>0.05)。在接受治疗的第8周、第12周时,2组患者腓总神经、正中神经中运动神经和感觉神经的传导速度均快于1组患者(P<0.05)。在接受治疗的第8周时,2组患者腓总神经、正中神经中运动神经和感觉神经的传导速度均快于本组患者在接受治疗第4周时的水平(P<0.05)。在接受治疗的第8周、第12周时,2组患者腓总神经、正中神经中运动神经和感觉神经的传导速度相比差异均无统计学意义(P>0.05)。详情见表 2、表 3。

表2 两组患者在接受治疗前及治疗的不同时间其腓总神经、正中神经中运动神经传导速度的比较(m/s,±s )

表2 两组患者在接受治疗前及治疗的不同时间其腓总神经、正中神经中运动神经传导速度的比较(m/s,±s )

组别 治疗前 治疗的第4周 治疗的第8周 治疗的第12周腓总神经 正中神经 腓总神经 正中神经 腓总神经 正中神经 腓总神经 正中神经1 组 (n=75) 34.23±0.97 39.56±1.12 39.27±1.75 44.50±0.87 39.12±1.25 44.79±0.79 39.55±1.19 45.09±0.88 2 组 (n=75) 33.92±0.95 39.23±1.11 40.35±1.15 44.08±1.09 47.23±0.96 51.25±1.13 47.76±1.20 51.52±1.10

表3 两组患者在接受治疗前及治疗的不同时间其腓总神经、正中神经中感觉神经传导速度的比较(m/s,±s )

表3 两组患者在接受治疗前及治疗的不同时间其腓总神经、正中神经中感觉神经传导速度的比较(m/s,±s )

组别 治疗前 治疗的第4周 治疗的第8周 治疗的第12周腓总神经 正中神经 腓总神经 正中神经 腓总神经 正中神经 腓总神经 正中神经1 组 (n=75) 29.98±0.99 34.66±0.97 33.51±0.95 39.11±0.73 39.22±1.15 39.69±0.75 34.99±1.15 40.01±1.05 2 组 (n=75) 30.05±0.88 34.65±1.01 34.89±0.85 39.25±0.85 43.15±0.85 44.25±1.15 43.56±1.65 44.36±1.25

3 讨论

目前,在临床上,糖尿病周围神经病变的发病机制尚未完全明确。研究发现,糖尿病周围神经病变的发生与患者机体的周围神经发生缺血、醛糖还原酶被激活、神经细胞出现氧化应激损伤有关[2]。

甲钴胺是临床上治疗糖尿病周围神经病变的常用药。此药可有效地促进糖尿病周围神经病变患者机体神经细胞内蛋白、核酸和脂质的代谢,修复其受损的周围神经,促进其周围神经轴突的再生和髓鞘的形成[3]。依帕司他是一种醛糖还原酶抑制剂。此药可抑制醛糖还原酶的活性,减少由果糖和山梨醇在神经细胞内堆积引发的神经元变性及功能减退,进而提高周围神经的传导速度,增强机体的抗氧化能力,降低周围神经组织受损的程度。

本次研究的结果证实,用依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的效果较为理想。

参考文献

[1]王玉涛.依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的临床观察[J].中国现代药物应用,2012,6(3):80-81.

[2]郭明仁.依帕司他片治疗糖尿病周围神经病变75例疗效观察[J].吉林医学,2007,28(7):2000-2001.

[3]徐凡,王晓苓,杨莹,等.甲钴胺联合依帕司他治疗糖尿病周围神经病变临床观察[J].中国实用神经疾病杂志,2009,12(11):64-65.