对外直接投资与中国全球价值链分工地位升级:基于“一带一路”的视角

2018-05-23,

,

改革开放以来,我国对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment, 简称OFDI)经历了四个发展阶段。*张宏、王建:《中国对外直接投资与全球价值链升级》,北京:中国人民大学出版社,2013年,第45页。第一阶段为初始启动期(1984年之前),此时我国改革开放处于初期阶段,OFDI流量虽呈持续增长趋势,但规模很小。到1984年时,存量金额为2.71亿美元,流量金额为1.34亿美元,为该阶段最高,占GDP的比重仅为4.23%。第二阶段为低速增长期(1985—1991年),我国改革开放取得了初步成效,OFDI有了一定的资金支持。1991年,我国的OFDI存量规模为53.68亿美元。在该阶段,即便是投资流量最低的1986年,也达到了4.5亿美元,占GDP的比重为14.83%,流量最高的1991年则达到了9.13亿美元,占GDP的比重为21.97%。第三阶段为反复波动期(1992—2003年),由于1991年以后国家开始加强对海外投资的管控,再加之1998年亚洲金融危机爆发,我国在这一阶段的OFDI规模出现反复波动,投资流量从1992年的40亿美元减少到2003年的28.55亿美元,占GDP的比重也从80.7%回落到17.08%。到2003年,我国的OFDI存量为332.22亿美元。第四阶段为转型上升期(2004年以来),随着“走出去”战略的深化和一系列配套设施的出台,我国的OFDI流量持续增长,2005年首次突破百亿大关(122.61亿美元),2010年后增速明显。特别是,在习近平主席于2013年提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议后,我国的OFDI进一步发展。截至2016年,我国的OFDI流量达1831亿美元,居世界第2位(占比12.63%),存量达12809亿美元,升至世界第6位(占比4.9%)。*根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据库的对外直接投资数据整理得到。即便如此,中国与排名第1的美国相比仍有不小的差距,*2016年,美国的OFDI流量占世界的20.62%,其OFDI存量相当于中国的5倍左右。数据来源于《中国对外直接投资统计公报2016》。OFDI仍有巨大的潜力和较大的提升空间。

而从OFDI的地域分布看,“一带一路”沿线国家*本文中的“一带一路”沿线国家范围采用的是《中国对外直接投资统计公报2016》的口径,包括阿尔巴尼亚、阿富汗、阿拉伯联合酋长国、阿曼、阿塞拜疆、埃及、爱沙尼亚、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴林、白俄罗斯、保加利亚、波黑、波兰、东帝汶、俄罗斯、菲律宾、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、黑山、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、捷克、卡塔尔、科威特、克罗地亚、拉脱维亚、老挝、黎巴嫩、立陶宛、罗马尼亚、马尔代夫、马其顿、马来西亚、蒙古、孟加拉、缅甸、摩尔多瓦、尼泊尔、塞尔维亚、沙特阿拉伯、斯里兰卡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、土库曼斯坦、文莱、乌克兰、乌兹别克斯坦、新加坡、匈牙利、叙利亚、亚美尼亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、印度、印度尼西亚、约旦、越南。在中国OFDI整体格局中的地位有一定提升,但增速尚缓。根据商务部公布的历年《中国对外直接投资统计公报》,2003—2016年间,中国对“一带一路”沿线国家的OFDI流量由2.02亿美元增至153.4亿美元,存量由13.17亿美元增至1294.1亿美元。与总量指标的稳步增长相比,“一带一路”沿线国家在中国全部OFDI流量和存量中的占比的发展态势明显分化。其中,流量占比波动态势明显。2003—2005年间,由7.08%降至6.95%、5.45%,2006—2007年间升至6.77%、12.25%,2008—2009年间降为8.10%、8.01%,2010—2012年间又连续增至11.25%、13.30%、15.17%,2013—2014年间又分别降至11.72%、11.09%,2015年转增(13.00%)后又在2016年大幅降至7.82%,较2003年仅高出0.74个百分点。相比之下,存量占比的态势相对平稳。2003—2013年间,除2008年略有下降(当年存量占比8.07%)外,总体呈现稳步上升的态势,由2003年初的3.96%增至2013年末的10.90%。2014—2016年间有小幅波动,分别为10.48%、10.54%、9.53%。此外,2016年,在我国OFDI流量排名前20的国家和地区中,有7个是“一带一路”沿线国家,分别是新加坡(第6)、以色列(第9)、马来西亚(第10)、印度尼西亚(第14)、俄罗斯(第15)、越南(第16)、泰国(第19),在我国OFDI存量排名前20的国家和地区中,也有7个“一带一路”国家入围,分别是新加坡(第5)、俄罗斯(第9)、印度尼西亚(第11)、老挝(第16)、哈萨克斯坦(第17)、越南(第19)、阿拉伯联合酋长国(第20)。

尽管目前“一带一路”沿线国家尚未成为我国OFDI的主要目的地,但由于“一带一路”东连世界最具经济增长活力的亚太经济区,西接经济一体化程度和经济发达程度高的欧洲经济圈,中间是经济资源丰富和地理及地缘位置十分重要的中亚、南亚和西亚诸经济体,这些因素决定了“一带一路”倡议的实施和推进将为我国企业和资本加快“走出去”提供良好的战略契机,我国OFDI在“一带一路”沿线国家具备较大的提升空间。首先,以基础设施建设为先导的投资活动,不仅会成为我国“走出去”的有效载体,还将成为推动我国优势产能与“一带一路”沿线国家要素资源互补合作的新方式。其次,我国积极组建助力“一带一路”建设的融资平台,如亚洲基础设施投资银行(AIIB)、丝路基金、中国-东盟投资合作基金、中国-中东欧投资合作基金等,为我国对“一带一路”沿线国家的OFDI提供金融支持和融资保障。最后,我国加强与沿线国家之间的政策沟通,有助于为投资项目的落地扫除制度障碍,促进投资便利化的发展。更为重要的是,从长远看,扩大和深化对“一带一路”沿线国家的OFDI,有助于我国产业结构的转型升级、产业布局的全球优化以及资源整合的加速推进。

这本质上涉及到三个核心问题:第一,OFDI是否有助于促进我国在全球价值链(Global Value Chains, 简称GVC)中分工地位的升级?第二,对“一带一路”沿线国家的OFDI是否有助于我国向GVC的高端位置攀升?第三,如果存在这种积极效应,我国该如何具体实施“一带一路”倡议?为回答上述问题,本文的结构安排如下:首先,梳理国内外关于GVC分工地位测度、OFDI的逆向溢出效应、“一带一路”建设与我国制造业转型升级及价值链地位之间关系的相关学术文献。其次,采用Koopman等人构建的GVC地位指数,测度1999—2011年间中国和26个“一带一路”沿线国家*这26个沿线国家包括新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、越南、菲律宾、文莱、土耳其、沙特阿拉伯、以色列、希腊、塞浦路斯、印度、俄罗斯、波兰、匈牙利、克罗地亚、保加利亚、罗马尼亚、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、立陶宛、捷克、斯洛伐克。在GVC中分工地位的差异及变化趋势。再次,基于1999—2011年间中国和“一带一路”沿线国家的面板数据,从静态效应和动态效应两个层面,运用随机效应模型和系统广义矩估计(GMM),分析OFDI对GVC分工地位的影响,并据此得出对“一带一路”沿线国家的OFDI有助于我国GVC分工地位升级的结论,在此基础上提出相应的政策建议。本文的研究将为我国“一带一路”倡议的实施提供证据支持,对于实现我国GVC分工地位的升级具有重要的现实意义。

一、文献回顾

目前,国内外学者对于GVC分工地位测度的研究较多。Hummels等人提出了通过计算进口中间品在出口中所占份额来测算“垂直专业化”指数,该方法是最早利用国家投入产出表测算GVC的方法,但该模型的假设存在很多局限性。*David Hummels, Jun Ishii, and Kei-MuYi, “The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade,”Journal of International Economics, Vol.54, No.1, 2001, pp.75-96.Koopman 等人基于增加值视角,将一国或地区总出口分解为国内增加值和国外增加值部分,并在此基础上构建了GVC参与指数和GVC地位指数来考察各国在GVC中的参与程度和地位。*Robert Koopman, William Powers, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei, “Give Credit to Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains,”NBER Working Papers, No.16426, 2010.该方法的优点是,不仅计算了本国出口后又被第三国再间接出口的国内增加值,还将其与出口中的国外增加值相结合,更加完整地测算了一国在GVC中的参与程度。若只考虑本国出口后又被第三国间接出口的国内增加值,将会低估下游生产国和最终消费国在GVC中的参与程度;相反,若只考虑出口中的国外附加值,又会低估上游中间品出口国在GVC中的参与程度。Koopman等人还提出,即使两国在GVC中的参与程度相同,其所处地位也会有所差别。若是一国处于GVC上游,则该国更多通过向其他国家提供中间品参与GVC;若一国处于GVC下游,则该国更多从其他国家进口中间品进行生产。Antràs、Chor和Antràs等人构建了行业上游度指标和行业下游度指标,并使用2002年美国的投入产出表,对美国的各个行业进行了测算。*Pol Antràs, Davin Chor, Thibault Fally, and Russell Hillberry, “Measuring the Upstreamness of Production and Trade Flows,” The American Economic Review, Vol.102,No.3, 2012, pp.412-416;Pol Antràs, and Davin Chor, “Organizing the Global Value Chain,” Econometrica, Vol.81, No.6, 2013, pp.2127-2204.Wang等人认为,行业上游度和下游度指标作为绝对测量方法存在不一致的问题,即相同行业通过上游度指标和下游度指标分别测算,所得出的该行业地位排名完全不同。为了消除不一致的问题,Wang等人重新定义“生产长度”为一国要素投入在成为最终产品的过程中所经历的价值增值次数,并利用生产长度重新构建了一个测量GVC地位的相对指数。*Zhi Wang, Shang-Jin Wei, Xinding Yu, and Kunfu Zhu, “Characterizing Global Value Chains: Production Length and Upstreamness,”NBER Working Papers, No.23261, 2017.王岚利用增加值贸易分解框架,分析了参与GVC对我国制造业分工地位的影响。*王岚:《融入全球价值链对中国制造业国际分工地位的影响》,《统计研究》2014年第5期,第17-23页。刘琳基于附加值贸易视角,测算了我国整体及不同技术层次的制造业在GVC中的参与程度和分工地位,并得出我国在国际分工中仍处于较低位置的结论,尤其在高技术制造业存在“低端锁定”风险。*刘琳:《中国参与全球价值链的测度与分析——基于附加值贸易的考察》,《世界经济研究》2015年第6期,第71-83页。尹伟华应用Koopman的方法,测算和分析了我国高技术产业在GVC中的参与程度和地位演变特征。*尹伟华:《中国高技术产业参与全球价值链程度和地位研究》,《世界经济研究》2016年第7期,第64-72页。

现有文献有关一国OFDI的研究主要集中在OFDI的逆向溢出效应方面,大多是分析OFDI对一国技术进步的影响,而对OFDI如何影响GVC地位升级涉及较少,也鲜有实证模型分析二者之间的关系。Palit认为,一国可通过获得技术溢出来促进其技术水平的升级和国际分工地位的提升。*Amitendu Palit, “Technology Upgradation through Global Value Chains: Challenges before BIMSTEC Nations,”CSIRD Discussion Paper,No.13, 2006.Brach和Kappel强调,发展中国家从发达国家获得的技术溢出是其实现技术进步的重要途径,有助于提升发展中国家在GVC中的地位。*Juliane Brach, and Robert T. Kappel, “Global Value Chains, Technology Transfer and Local Firm Upgrading in Non-OECD Countries,”GIGA Working Paper, No.110, 2009.杜群阳和朱勤指出,我国的OFDI呈现出两大新趋势,即收购发达国家科技型公司以及在发达国家设置研发机构,并将这种通过获取东道国技术优势和研发资源为目的,以提升本国技术水平和国际竞争力的OFDI行为,定义为技术寻求型OFDI。*杜群阳、朱勤:《中国企业技术获取型海外直接投资理论与实践》,《国际贸易问题》2004年第11期,第66-69页。沙文兵利用我国省际面板数据,着重研究了OFDI逆向技术溢出对国内创新能力的积极影响,证明该影响存在显著的地区差异。*沙文兵:《对外直接投资、逆向技术溢出与国内创新能力——基于中国省际面板数据的实证研究》,《世界经济研究》2012年第3期,第69-74页。王恕立和向姣姣分析了不同投资动机下的OFDI 逆向溢出对全要素生产率的影响,得出积极的OFDI逆向溢出效应主要来自发达经济体的技术寻求型OFDI的结论。*王恕立、向姣姣:《对外直接投资逆向技术溢出与全要素生产率:基于不同投资动机的经验分析》,《国际贸易问题》2014年第9期,第109-119页。

在“一带一路”倡议提出后,国内学者展开了“一带一路”建设与我国制造业转型升级及价值链地位之间关系的研究。卢峰等人提出,“一带一路”倡议为中国与沿线国家之间的合作与产业结构升级提供了平台,中国与“一带一路”沿线国家共建“一带一路”,共同探索投资合作新模式,有助于实现各国之间投资的便利化。*卢锋等:《为什么是中国?——“一带一路”的经济逻辑》,《国际经济评论》2015年第3期,第9-34页。魏龙和王磊通过实证分析了我国“一带一路”倡议在经济上的可行性,认为“一带一路”倡议的实施能够加快我国高端制造业“走出去”,实现我国从制造大国向制造强国的转型升级。*魏龙、王磊:《从嵌入全球价值链到主导区域价值链——“一带一路”战略的经济可行性分析》,《国际贸易问题》2016年第5期,第104-115页。Du和Zhang通过实证分析证明,“一带一路”倡议的发布促使中国的OFDI明显增加。*Julan Du, and Yifei Zhang, “Does One Belt One Road Strategy Promote Chinese Overseas Direct Investment?” China Economic Review, Vol.47,2018,pp.189-205.周绍东等人提出,无论是局限于构建国家价值链还是融入发达国家主导的GVC,都不能有效地提高我国产业的国际地位,而针对不同国家产业的比较优势,构建“一带一路”区域价值链是十分必要且可行的。*周绍东、邰俊杰、罗金龙:《以“一带一路” 为核心构建区域价值链:比较优势与产业选择》,《经济论坛》2017年第3期,第137-141页。杨连星和罗玉辉指出,通过“一带一路”倡议的不断推进,逐渐加快我国“走出去”的步伐,通过逆向技术溢出效应带动我国价值链地位的升级。*杨连星、罗玉辉:《中国对外直接投资与全球价值链升级》,《数量经济技术经济研究》2017年第6期,第54-70页。

二、GVC分工地位测算及描述分析

Hummels等人提出的传统的垂直专业化方法包含几个存在明显局限性的假设:第一,假设进口的中间品用于生产国内消费品和出口品的比例是相同的,该假设在存在加工贸易的情况下无法成立;第二,假设一国仅通过使用进口中间品进行生产并出口,忽略了使用进口中间品生产半成品再出口给第三国的情况;第三,假设所有进口的中间品都是外国制造的,忽略了一国进口的中间品可能包含本国增加值的、经国外加工后又重新返回本国的情况。相比而言,Koopman等人提出的增加值贸易核算方法,是以垂直专业化为基础,通过对其存在的问题加以修正而形成的一个更加有效的贸易统计框架。该方法通过使用世界投入产出表可以更准确地衡量一国国内消费和出口对于进口中间品的使用程度,从而克服了前述第一个假设的缺陷;且该方法以价值增值为统计口径,对一国总出口进行细分,进一步测算了一国出口中的间接增加值和再进口增加值,从而克服了前述第二和第三个假设的局限性。

该方法将一国总出口(E)细分为五个部分:(1)作为最终产品和服务直接被进口国吸收消费的国内价值增值;(2)作为中间品被进口国用来生产进口国国内所需产品的国内价值增值;(3)作为中间品被进口国用来生产产品并出口给第三国的国内价值增值;(4)作为中间品被进口国用来生产产品并出口返回本国的国内价值增值;(5)出口中包含的国外价值增值。其中,(3)为间接出口增加值(IV),(5)为国外价值增值(FV)。在对总出口进行分解的基础上构建如下两个指标:

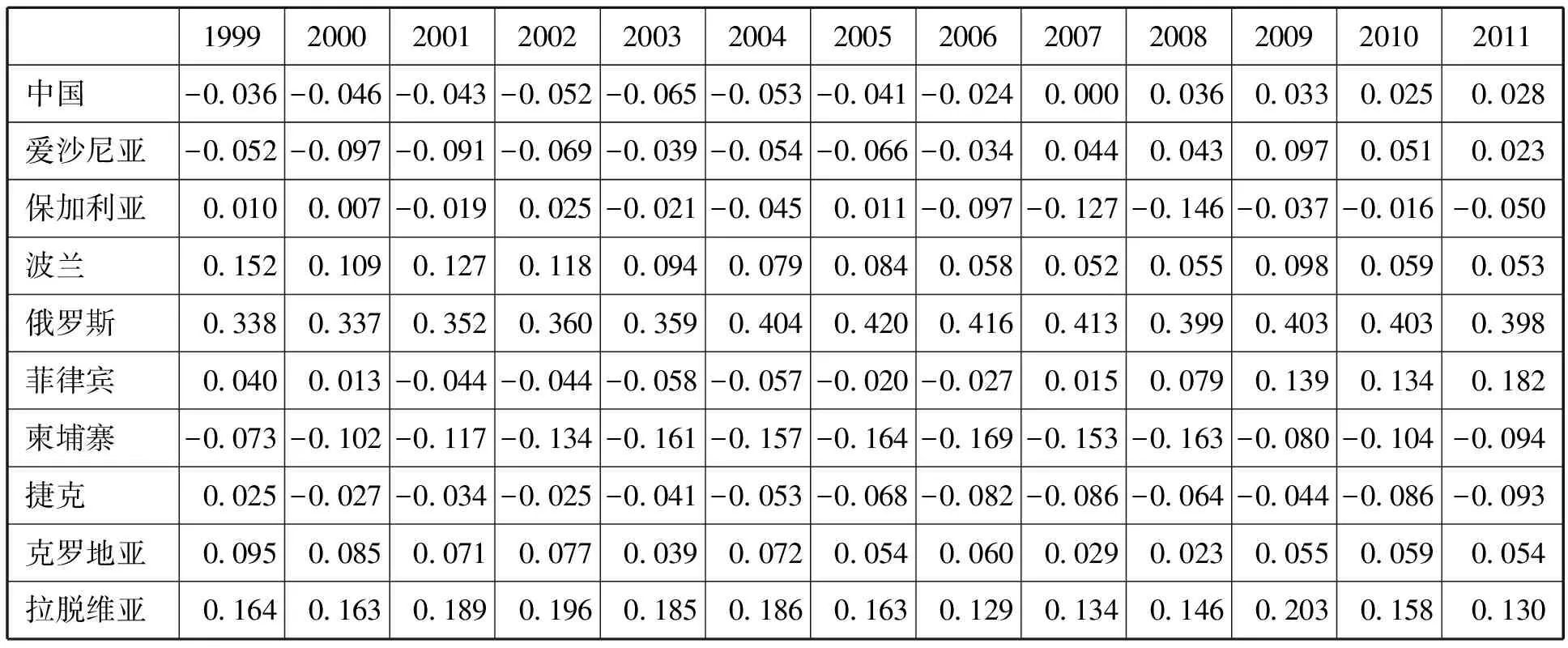

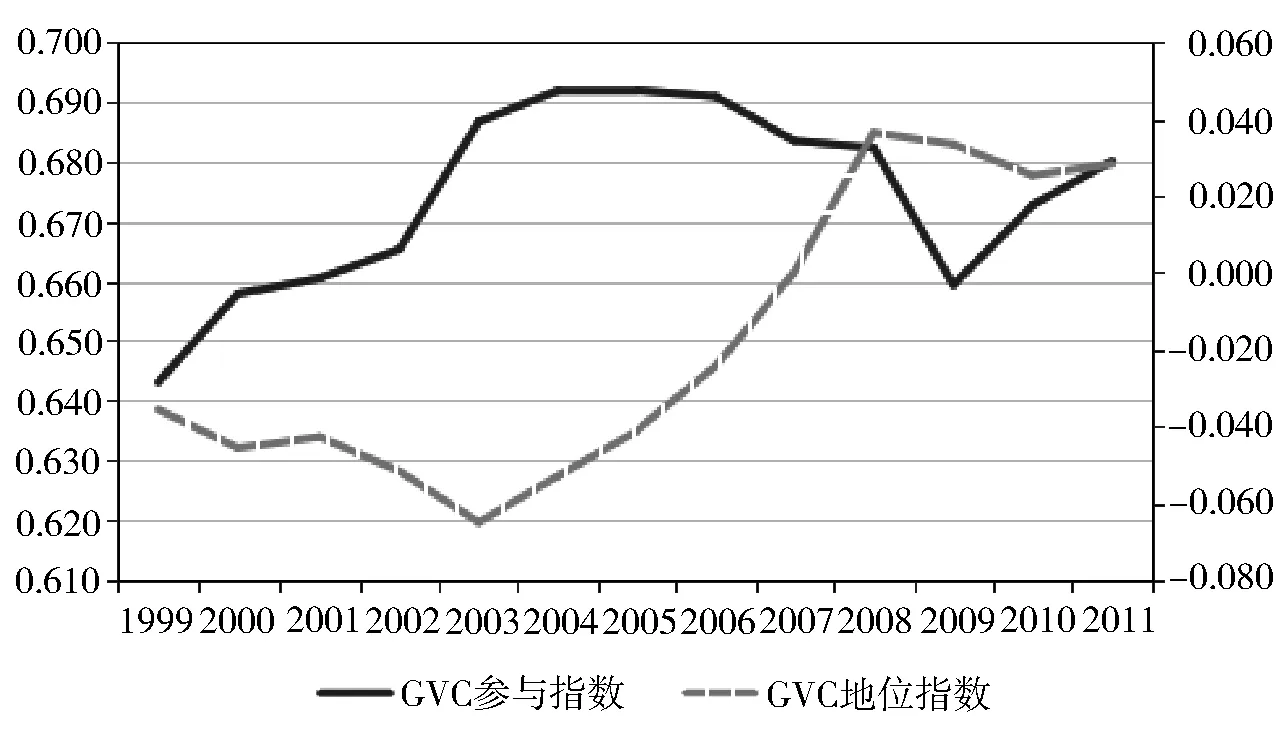

本文借鉴Koopman等人的核算方法,利用世界贸易组织(WTO)与经济合作与发展组织(OECD)基于增加值贸易以及各国投入产出表所建立的增加值贸易数据库(Trade in Value Added,TiVA)*该数据库在2016年12月将数据更新至2011年,涵盖63个经济体、34个行业。,测算了中国与26个“一带一路”沿线国家在GVC中分工地位的差异及变化趋势(见表1)。从中国的发展趋势看,1998年亚洲金融危机爆发后,我国工业化进程逐渐加快,加工贸易快速发展。1999—2003年这段时期,我国开始进口大量中间品进行组装加工再出口,并承接了大量来自发达国家和地区的产业转移,加工贸易成为我国占有主导地位的对外贸易形式。2001年加入WTO,更是刺激了我国加工贸易的加速发展,从而导致我国GVC地位指数的迅速下降,我国在GVC中的位置继续向下游移动。2003年后,我国在GVC中的前向参与率升高,后向参与率开始下降。2006年我国在“十一五”期间提出应进行加工贸易的转型升级,重点提高加工贸易的技术水平和加工深度。此外,我国劳动力成本的逐年上升,导致发达国家将部分加工贸易转移至劳动力成本更低的国家。因此,我国加工贸易出口占总出口的比重开始缓慢下降,我国GVC地位指数有所提高。2008年,受全球金融危机的影响,我国GVC地位指数有所下降。目前,我国GVC地位指数为正,2011年时为0.028。虽然我国的GVC地位指数与26个“一带一路”沿线国家相比仅排在第16位,但总体呈上升趋势。我国的后向参与率逐渐下降,而前向参与率有所上升。这说明,我国在国际分工中不仅大量进口中间品进行组装加工,部分出口品也作为第三国出口的中间投入品。也就是说,我国开始融入到GVC的中间环节(见图1)。

表1 中国与26个“一带一路”沿线国家的GVC地位指数

图1 中国GVC参与指数及地位指数的变化趋势

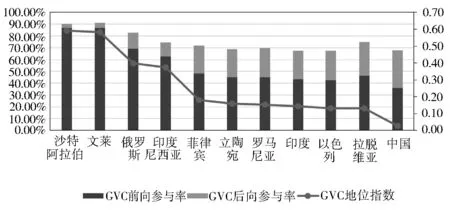

为了进一步说明问题,本文选取样本中排名前10的“一带一路”沿线国家与中国进行对比分析,如图2所示。其中排在前4的沙特阿拉伯、文莱、俄罗斯和印度尼西亚,凭借其丰富的自然资源,在GVC中处于相对上游位置。其出口的自然资源、能源以及石油等,将作为中间投入品被第三国的出口所使用,而这些产品几乎不需要国外投入品。因此,自然资源丰富的国家通常具有较高的前向参与率,而其后向参与率往往较低。另外,即便两国GVC参与率相同,其在GVC中所处的地位也可能完全不同。例如,中国和立陶宛在2011年的GVC参与率都在68%左右,但我国的GVC地位指数明显更低。其中我国的GVC前向参与率为35.90%,立陶宛为44.89%;我国的GVC后向参与率为32.11%,立陶宛为23.71%。这说明,我国出口中被用于下游生产的中间投入品要少于立陶宛。因此,我国相比立陶宛更处于GVC的下游。

图2 2011年中国与排名前10的“一带一路”沿线国家的GVC参与率和地位指数

三、模型设定、变量与数据

(一)变量选取及模型设定

为了分析OFDI对母国GVC分工地位升级的影响,本文选取Koopman等人构建的GVC地位指数作为被解释变量,选取OFDI作为核心解释变量。此外,为了准确分析OFDI对GVC分工地位的影响,避免遗漏变量产生偏误,我们还分别选取了外商直接投资(IFDI)、创新能力(RD)、制度质量(Insti)、自然资源禀赋(Resource)及人力资本禀赋(HC)作为控制变量。对外资的大量使用是开放性经济的主要特征之一,而引入外商直接投资必定会对其GVC分工地位产生影响。研发投入一定程度上可以衡量一国的创新能力和技术水平,拥有高端技术水平的国家在GVC中通常处于上游环节,能够获得更多的贸易利得。制度质量会影响一国在国际分工中的比较优势,制度质量越差的国家存在的扭曲效应越显著。*Andrei A. Levchenko, “Institutional Quality and International Trade,” Review of Economic Studies, Vol.74, No.3, 2007, pp.791-819.换句话说,制度质量在很大程度上会影响一国参与国际分工的机会和能力。自然资源禀赋是一个国家最原始的要素禀赋,一国的国际分工地位受该国是否为初级资源品出口国的影响。*刘海云、毛海欧:《国家国际分工地位及其影响因素——基于“GVC地位指数”的实证分析》,《国际经贸探索》2015年第8期,第44-53页。人力资本禀赋状况通常会影响一国的比较优势,进而影响到一国的分工及专业化程度,且随着人力资本水平的提高,一国的生产效率也会有所改善。

本文在进行回归时对核心解释变量及控制变量均进行取对数处理,以消除异方差的影响。根据上述分析,本文构建检验OFDI对GVC分工地位升级影响的面板数据模型如下:

GVC_Posit=α+β1lnOFDIit+β2lnIFDIit+β3lnRDit+β4lnInstiit

+β5lnResourceit+β6lnHcit+μt+νi+εit

其中,下标i和t分别代表国家和年份。GVC_Posit为被解释变量,表示i国t时期参与GVC的分工地位指数。选取OFDI存量作为核心解释变量OFDI的代理变量。对于控制变量,IFDI选取IFDI存量进行度量。创新能力采用一国研发支出占GDP的比重进行量化。制度质量选取全球治理指标数据库中的法律法规(Rule of law)作为衡量指标。自然资源禀赋选取农业及矿石和金属的出口占总出口的比重进行衡量。人力资本禀赋选取中学入学率进行衡量。νi和μt分别代表国家固定效应和时间固定效应,εit为随机扰动项。

(二)动态面板估计方法的选择

动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中,使得模型具有动态解释能力,但模型中存在内生性问题。为了解决这一内生性,Arellano和Bond提出了利用工具变量来推导相应矩条件的广义矩(GMM)方法,即所谓的“差分GMM方法”。*Manuel Arellano, and Stephen Bond, “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations,” Review of Economic Studies, Vol.58, No.2, 1991, pp.277-297.该方法的基本思想是:先对原模型进行一阶差分变换,消除模型中的个体异质项。然后,对于变换后的差分方程,将内生变量的滞后变量看成该内生变量的工具变量。虽然差分GMM方法降低了内生性对模型估计带来的影响,但在有限样本条件下,差分GMM方法存在严重的“弱工具变量”问题,从而导致系数估计结果精度较差。Arellano和Blundell等人提出了解决这一问题的办法,基于新的复合矩条件,提出了所谓的“系统GMM方法”。*Manue Arellano, and Olympia Bover, “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Component Models,” Journal of Econometrics, Vol.68,No.1,1995,pp.29-51;Richard Blundell, and Stephen Bond, “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel-data Models,” Journal of Econometrics, Vol.87, No.1, 1998, pp.115-143.系统GMM方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计,对应的矩条件如下:

E(yisαi)=E(yitαi)

(1)

E(xisαi)=E(xitαi)

(2)

对于所有的s、t都成立。考虑到横截面个体固定效应的系统GMM估计矩条件如下式所示:

E(Δyis(αi+uit))=0

(3)

E(Δxis(αi+uit))=0

(4)

系统GMM能够修正未观察到的个体异质性问题、遗漏变量偏差、测量误差和潜在的内生性问题,这些问题在使用混合OLS和固定效应方法时常常会影响模型的估计效果。系统GMM方法还能减少由于使用一阶差分GMM估计方法带来的潜在偏误和不精确性。

因此,本文对动态面板数据模型采用系统GMM估计方法。动态面板GMM估计可以根据权重矩阵的不同,分为一步估计和两步估计。Bond等人认为,在有限样本的情况下,两步GMM估计值的标准误差有明显的下降偏差。*Stephen R. Bond, Anke Hoeffler, and Jonathan R.W. Temple, “GMM Estimation of Empirical Growth Models,” CEPR Discussion Papers, No.3048, 2001.此外,Roodman指出,随着时期数量的增加,系统GMM会默认产生大量的工具变量,这些工具变量的数量可能会超出内生变量,并削弱模型设定检验。*David Roodman, “A Note on the Theme of Too Many Instruments,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.71, No.1, 2009, pp.135-158.因此,本文采用两步系统GMM方法进行模型的估计。

除非扰动项不存在自相关,否则GMM不能作为一致估计法。另外,为了确保矩条件不被过度约束,工具变量的个数不能超过内生变量的个数。若使用滞后内生变量和弱外生变量作为有效的工具变量,在基础模型中的当期扰动项εit不存在自相关是必要的。这就意味着,差分模型的扰动项具有显著的一阶相关和不显著的二阶自相关。为此,在一阶差分残差中使用了一阶序列相关和二阶序列相关的Arellano-Bond检验。

同时,矩条件的有效性可以通过Sargan检验或者Hansen检验进行,其原假设是所有的工具变量都是外生的。因此,若工具变量是有效的,则不应拒绝原假设。然而,Iqbal和Daly认为,Sargen检验方法只有在干扰项为同方差的情况下才有效。*Nasir Iqbal, and Vince Daly, “Rent Seeking Opportunities and Economic Growth in Transitional Economies,” Economic Modelling, Vol.37, No.574, 2014, pp.16-22.此外,Bowsher提出,当样本量很小时,Sargan检验很难拒绝原假设,通常认为工具变量是有效的;而在一步GMM估计时,又会过度拒绝序列不相关误差的原假设。*Clive G. Bowsher, “On Testing Overidentifying Restrictions in Dynamic Panel Data Models,” Economics Letters, Vol.77, No.2, 2002, pp.211-220.鉴于Sargen检验存在上述缺点,且Hansen检验在实践中常被使用,因此本文选择Hansen检验进行工具变量的有效性检验。

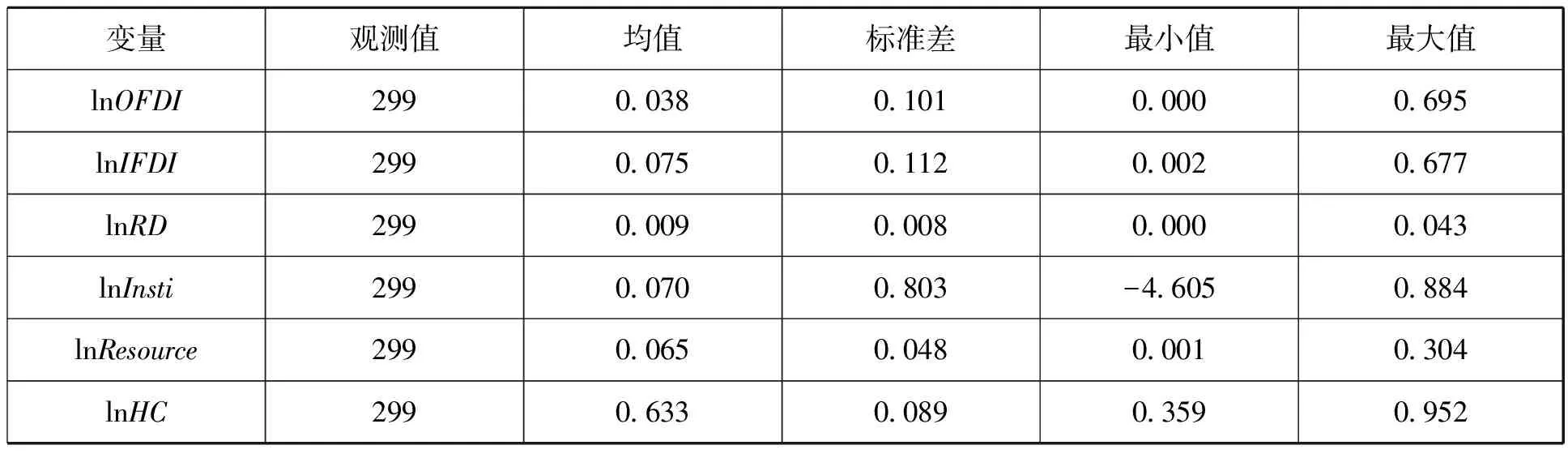

(三)数据来源

鉴于文莱、柬埔寨、越南以及新加坡四个国家在实证研究中存在数据缺失,本文选取了除这四国外OECD-WTO-TiVA数据库中所包含的中国和其余22个“一带一路”沿线国家1999—2011年13年的面板数据进行分析。核心解释变量OFDI存量和控制变量IFDI存量的数据,来源于UNCTAD数据库;制度质量的数据,来源于世界银行全球治理指标数据库(WGI);其他控制变量研发投入、人力资本禀赋和自然资源禀赋的数据,全部来自世界银行统计数据库。

表2 变量统计性描述

四、实证分析

(一)静态面板数据回归结果分析

本文运用stata14.0对面板数据进行回归。在进行计量回归之前,首先对各个变量间是否存在多重共线性进行检验,各变量的方差膨胀因子(VIF)均小于10,因此该模型各变量之间不存在多重共线性问题。随后分别使用固定效应模型和随机效应模型进行了回归。表3中(1)-(6)列报告了固定效应模型的回归结果,(7)-(12)列为随机效应模型的回归结果。由于本文的核心解释变量为OFDI,为了使回归结果更加稳定,在回归过程中,我们首先将OFDI(lnOFDI)作为基础变量,随后依次纳入控制变量进行回归。最后通过稳健的Hausman检验对两种模型进行选择,检验结果不能拒绝使用随机效应模型的原假设。因此,本文应该选取随机效应模型进行回归。

表3 静态面板数据估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的统计水平上显著。小括号内为t值或z值。

根据回归结果,可得到如下结论:第(1)列是仅将OFDI(lnOFDI)作为解释变量进行回归所得的结果,结果表明,OFDI的估计系数为正,且在1%的显著性水平下对GVC地位升级存在显著的促进作用。第(2)-(6)列,是在计量方程中依次加入外商直接投资变量、创新能力变量、制度质量变量、自然资源禀赋变量以及人力资源禀赋变量所得到的回归结果。从结果可以看出,加入上述变量后,并没有改变OFDI对GVC地位指数影响的方向及其显著性,核心变量OFDI的估计系数始终显著为正,证明了一国的OFDI对提升该国在GVC中的分工地位具有显著的正向作用。OFDI影响母国GVC地位的途径如下:首先,“一带一路”国家通过对发达国家的OFDI,会对自身产生逆向技术溢出效应,提升其技术水平进而增加其出口产品的附加值;其次,“一带一路”国家可以通过OFDI将国内处于劣势的产业或者部分落后的生产工序转移至分工地位更低的国家,这样一来,便可以投入更多的生产要素到附加值更高的行业;最后,“一带一路”国家可以通过OFDI开拓国际市场,减少贸易壁垒,降低贸易成本。因此,OFDI可以促进“一带一路”国家GVC地位的升级。

其他控制变量方面,IFDI与GVC分工地位之间呈显著负相关,说明“一带一路”国家引入IFDI对其GVC分工地位的提升存在抑制作用。虽然引入IFDI会在一定程度上促进一国的贸易发展以及生产分工程度的深化,但外商对“一带一路”国家的投资大多流入了低技术行业,这些行业所生产的产品附加值通常较低,引入IFDI的国家将面临“低端锁定”的风险。因此,无计划引入IFDI无法推动GVC地位的攀升,应该重点引导IFDI进入能够产生高附加值的高技术行业,且要加以限制,避免无序竞争。一国的研发投入与其GVC分工地位显著正相关,说明“一带一路”国家增加研发投入是实现其技术进步非常重要的途径,能够在很大程度上提高其出口产品的价值增值,从而提升其在GVC中的国际分工地位。制度质量的估计系数为正,且在10%的统计水平上显著,说明国家制度质量越完善,越有助于“一带一路”国家国际分工地位的攀升。人力资本禀赋和自然资源禀赋的估计系数均为正,但二者与GVC分工地位间均不存在显著相关性,表明人力资本禀赋和自然资源禀赋对“一带一路”国家GVC分工地位的提升并无显著影响。

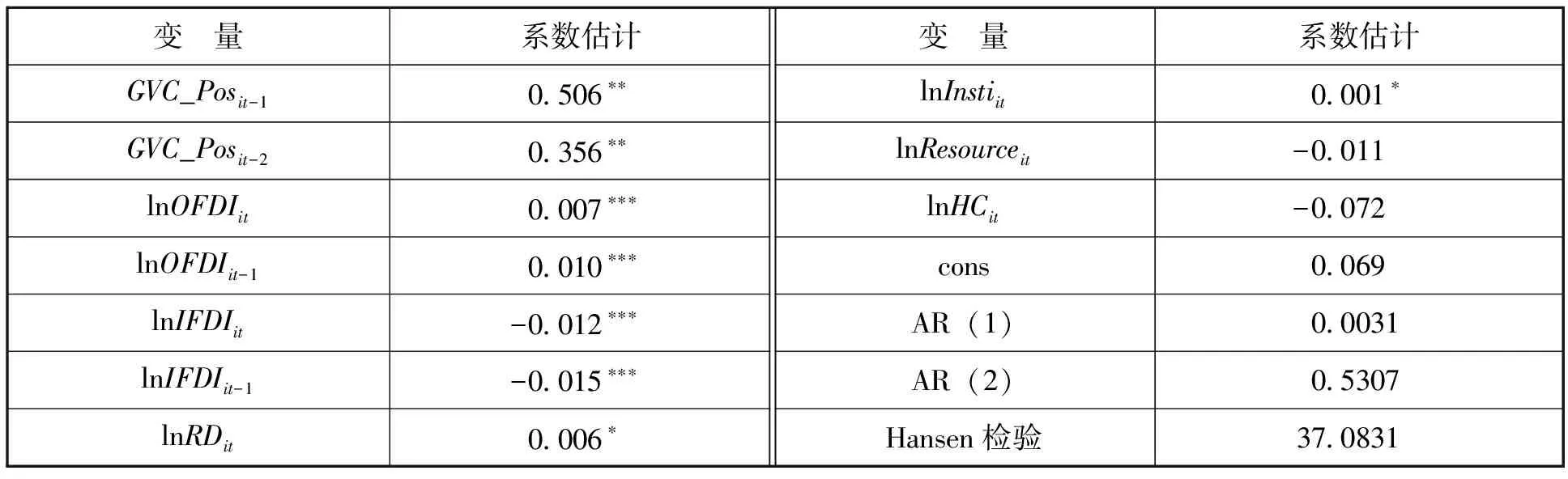

(二)动态面板数据回归结果分析

由于GVC地位指数可能具有持续性特征,即一国的GVC地位指数可能受前期GVC地位指数的影响,因此,需要引入被解释变量的滞后项。本文选择在原有模型的基础上加入GVC地位指数的一阶滞后项和二阶滞后项作为解释变量。同时,考虑到OFDI以及IFDI对GVC地位指数的影响可能存在动态效应,在原有模型的基础上加入OFDI的一阶滞后项以及IFDI的一阶滞后项。改变后的动态回归模型如下:

GVC_Posit=α+γ1GVC_Posit-1+γ2GVC_Posit-2+β1lnOFDIit+β2lnOFDIit-1+β3lnIFDIit

+β4lnIFDIit-1+β5lnRDit+β6lnInstiit+β7lnResourceit+β8lnHcit+μt+νi+εit

其中,GVC_Posit-1、GVC_Posit-2分别为被解释变量的一阶滞后项和二阶滞后项,lnOFDIit-1为OFDI存量的一阶滞后项,lnIFDIit-1为IFDI存量的一阶滞后项。然而,在回归模型中引入被解释变量的滞后项很可能会产生内生性问题,为了克服内生性问题,本文选择系统广义矩估计(GMM)对上述动态面板数据模型进行估计。表4报告了动态面板数据回归结果:首先,作为解释变量的滞后一期和滞后二期的GVC地位指数的估计系数显著为正,这表明至少在5%的显著性水平下对当期GVC地位指数存在显著正面影响,GVC地位指数具有“持续性”的特征。第二,对于核心解释变量,当期OFDI系数估计均为正,且在1%的水平下显著。这意味着,OFDI对GVC分工地位的攀升有显著的促进作用,即一国扩大OFDI的规模,一定程度上会使得该国实现GVC地位的攀升。且滞后一期的OFDI的估计系数也显著为正,说明OFDI对GVC地位指数的影响存在着动态效应。第三,对于控制变量,当期IFDI以及滞后一期的IFDI的估计系数均显著为负,表示IFDI对“一带一路”国家GVC地位的攀升具有动态的抑制效应。研发投入与制度质量的回归系数显著为正,说明二者对提高“一带一路”国家的GVC分工地位具有正向作用,这与前文所述的随机效应估计结果相一致。而人力资本禀赋和自然资源禀赋依然并不显著。

表4 动态面板数据估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的统计水平上显著。

五、结论与政策建议

在GVC分工主导国际生产和贸易的环境下,我国目前主要参与的是GVC的低端制造环节,这些生产环节所产生的附加值收益十分微薄,并且始终面临着“低端锁定”的风险。随着人口红利逐渐消失、资源日趋紧张,我国迫切需要实现向GVC高端地位的攀升,从而为我国在国际分工体系中谋求更高的地位。本文采用实证分析与实际数据相结合的方式,重点分析OFDI对一国实现GVC地位升级的作用。主要结论如下:首先,近年来我国的OFDI呈现稳步增长的趋势,但无论是在规模上还是在地域分布上,其投资潜能并未完全得到释放,尚有较大的提升空间,这在“一带一路”倡议的大背景下尤为突出。其次,借助Koopman的方法,测算了中国与26个“一带一路”沿线国家在1999—2011年间的GVC分工参与指数和地位指数,结果发现,我国在GVC中所处的地位虽处于上升趋势,但目前仍处在下游地位。最后,使用1999—2011年间中国和“一带一路”沿线国家的面板数据,从静态效应和动态效应两个层面,分别利用随机效应模型和系统GMM进行了回归估计。实证结果表明,OFDI对GVC分工地位有显著的正向影响,即增加OFDI的规模对于实现一国GVC地位的攀升具有积极的促进作用。

综上,“一带一路”倡议的有序推进,会为我国OFDI开辟新的地理空间,营造新的投资环境。对“一带一路”国家的OFDI,有助于实现我国GVC分工地位的升级。上述结论对我国加快实施“一带一路”倡议具有重要的启示意义:

第一,在既定的对外投资战略指引下,充分释放投资潜能,稳步扩大我国OFDI规模。要以“一带一路”建设为重大战略契机,以2015年5月中共中央、国务院发布的《关于构建开放型经济新体制的若干意见》中提出的“建立促进走出去战略的新体制”为重要投资指引,以创新对外投资合作方式(如开展绿地投资、并购投资、证券投资、联合投资等)为推动有实力企业“走出去”的重要激励手段,以各类互利共赢的投资合作机制为重要沟通纽带,从而扩大中国对“一带一路”沿线国家的投资规模,进而促进我国GVC分工地位的攀升。

第二,优化OFDI环境,完善相关政策机制。针对“一带一路”倡议制定相关的配套政策,统筹管理,强化OFDI的审批程序,加快企业走出去的步伐。应重点鼓励我国企业参与对“一带一路”沿线发达国家的OFDI,这样可以获得发达国家先进的技术资源,提高我国吸收先进技术的能力。通过与发达国家建立技术合作的方式,充分发挥我国OFDI的逆向技术溢出效应,从而促进我国GVC分工地位的升级。

第三,合理调整产业结构,加速资源整合。我国经济发展已进入到“从高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化升级、从要素和投资驱动转向创新驱动”的新常态。在这一宏大背景下,OFDI特别是对“一带一路”沿线国家的OFDI,有助于突破我国经济发展面临的双重约束,促进国内外两种资源的加速整合和国内产业结构的转型升级:一是能源消耗约束。对“一带一路”沿线能源丰富的国家开展OFDI,有助于缓解我国在日益重视发展低碳、环保、清洁型经济的过程中短期内无法填补的巨大能源缺口,并实现对国内和国外两种资源的整合。二是产能过剩约束。我国的过剩产能主要集中于钢铁、建材、化工等行业。对“一带一路”沿线基础设施落后的国家开展OFDI,既有助于弥补这些国家发展经济面临的基建短板,又有利于我国向外消化过剩产能,从而释放国内稀缺生产要素并将其用于高附加值行业,这样可优化我国产业布局,在未来更多承担价值链中的高附加值环节,逐步促进国际分工地位的升级。

第四,挖掘自身比较优势,构建以我国为主导的“一带一路”区域价值链。我国在积极融入由发达国家主导的GVC的同时,不能只局限于追求向GVC高端环节的攀升。还要着重发挥我国的相对技术优势,走中高端技术的发展道路,并有意识地将这一优势与对“一带一路”沿线国家的OFDI有机结合起来。具体来说,要考虑我国现有产业优势和对外投资合作基础,结合“一带一路”战略布局和“十三五”时期对外投资合作的战略方向,以及我国与“一带一路”沿线国家对于产业投资与合作的政策优先度,以国务院在2015年5月印发的《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》为指南,以钢铁、有色金属、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等12大产业为重点,立足国内优势并结合当地市场需求开展优势产能国际合作,从而延展我国的产业链,构建以我国为主导的区域价值链和跨国产能合作体系。