现代性与亚文化:深度性贫困少数民族群体消费与贫困的研究

2018-05-23李小云

李小云,高 明

在所有关于财富增长的学说中,节俭和累积被认为是理性的现代人富裕的根本原因。斯密在《国富论》中论述到,经济人属性决定了人追求财富累积和利润的人生目的,但节俭是人改善生活和社会地位的理性行为。马克思也认为资产阶级不遗余力地将剩余价值通过储蓄的手段转化为累积的资本,而储蓄行为的产生自有着节俭的文化支撑。韦伯则进一步对现代资本主义精神与新教禁欲主义伦理的关系进行阐述,在他看来,基于天职观念的理性行为,是现代资本主义精神乃至整个现代文化的基本要素之一,这种理性行为源自基督教的禁欲主义精神,而禁欲主义则强烈地反对任意享用财富并且对消费进行限制。*马克思·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,马奇炎等译,北京:北京大学出版社,2012年,第172页。按照现代性伦理来衡量,节俭是创造财富、累积资本的先决条件,过度性消费或者说由节俭伦理确定的不合理消费是导致贫困的原因。以上论据都有一个根本假设前提,即节俭伦理是构成现代社会文化的基本因素之一,并被理解成现代社会的大众文化和基本价值判断。

节俭伦理更多地被用于解释现代化程度较高的社会结构中贫穷的本质,但是在亚文化结构社会的消费和贫困问题上并没有引起足够的重视。事实上,当前中国深度性贫困的治理过程中,大部分贫困地区是边缘性地区,贫困人群以少数民族为主,这些群体远离现代性,市场化程度不高,大多处于自给自足的小农经济状态,并且表现出很强的亚文化结构特征。与此同时,代表着现代消费文化的教育、医疗制度通过国家的推动正不断深入改变少数民族贫困群体的消费文化。那么,在中国亚文化结构鲜明的少数民族偏远贫困地区,亚文化与贫困的关系是如何通过消费表现出来的?现代性的扩张对目前低度市场化的边缘贫困群体的消费结构有着怎样的影响?二者的张力构建出怎样的消费结构?对这些问题的探讨有助于我们理解为什么深度性贫困治理出现了困境,也有助于发育具有亚文化敏感性的扶贫政策。

一、现有相关研究的成就与不足

(一)现代性扩张对少数民族消费和贫困的影响

长期以来,围绕现代性与贫困的探讨有很多,很多研究对以现代性的扩张导致的贫困与反贫困措施做出了批判。如张帆在总结现代性语境中的贫困问题时,发现现代性的扩张带来的经济增长与贫困率之间的关系并不是线性的,经济增长从某种程度上甚至“壮大”了贫困人口的队伍。*张帆:《现代性语境中的贫困与反贫困》,北京:人民出版社,2009年,第88页。此外,反思现代性和基于后现代思潮对贫困的研究范式也趋于全面,如阿玛蒂亚·森从能力、权利的视角对贫困的定义做出了全新的解释。*阿玛蒂亚·森:《贫困与饥荒》,王宇、王文玉译,北京:商务印书馆,2001年,第61页。参与式发展、本土性知识等后现代知识体系重塑了全球贫困与减贫话语体系。*李小云:《当代国际农业发展理论与实践的若干思潮》,《农业现代化研究》1992年第5期。然而无法否认的一点是,在深度贫困地区,以经济状况作为衡量指标的现代性扩张正极大地改变贫困群体的生活方式,尤其是少数民族深度性贫困群体的消费文化和结构。因此,在回答深度性贫困群体的贫困与减贫问题时,需要首先把握这种现代化入侵对当地经济社会的影响,尤其是对消费结构的改变与重塑。

然而目前来看,从现代性扩张的视角分析贫困的缘由尤其是贫困人口消费问题还较为少见。从研究内容上来看,尽管沈红等基于扩展线性支出系统模型分析了上世纪80年代末中国贫困地区的消费结构,但由于当时现代性的扩张尚未完全深入到中国边缘贫困地区,基本生活消费构成了消费结构的主要部分,因此很少涉及到代表着现代性扩张的医疗、教育消费在消费结构中的作用。*沈红等:《边缘地带的小农——中国贫困化的微观解理》,北京:人民出版社,1992年,第38-42页。而在另一些研究中,现代性的扩张大多被分解为不同微观元素加以讨论,尤其是在对致贫原因进行分析时,现代性扩张所导致的医疗、教育等问题被学者们论述得较为频繁,*汪辉平等:《农村地区因病致贫情况分析与思考——基于西部9省市1214个因病致贫户的调查数据》,《经济学家》2016年第10期;张国强:《因教致贫的社会学分析》,《高等教育研究》2007年第3期。但目前的研究往往只停留在单一消费维度的描述层面,很少关注到穷人消费结构的总体特征及其背后的现代发展逻辑。

从研究方法上来看,对中国少数民族消费和消费结构的研究大多只是基于一般消费问题研究的延续。这其中,扩展线性支出系统模型应用较为广泛,由于使用数据的来源单一,学者们得出的结论类似,缺乏足够的学术创新性。如有学者分别利用中国不同省份的数据,采用扩展模型进行实证分析,都得出食品支出仍然是农民最基本最重要的消费的结论。*Li Tingting, Shi Changliang, Zhang Anliang, “Research on Consumption Structure of Rural Residents in Gansu Province Based on ELES Model,” Asian Agricultural Research, Vol.3, No.9, 2011, pp.34-37; He Chunhua, Zhang Xiaomei and Li Bingjun,“Empirical Analysis of Change of Consumption Structure between Henan Urban and Rural Residents,” Advanced Materials Research, No.10, 2012, pp.433-440.余石对恩施地区消费总水平的发展变化进行了描述,*余石:《恩施土家族苗族自治州经济增长实证研究》,《中南民族学院学报》(自然科学版)2001年第3期。洪名勇研究发现民族地区农村居民的消费主要受滞后预期和农村居民人均纯收入两个因素影响。*洪名勇:《民族习惯与农村居民消费:一个实证分析》,《贵州大学学报》2013年第2期。也有研究对少数民族消费市场的开拓、部分少数民族饮食消费习惯进行了分析。另一类分析中国居民消费结构的文献主要是以因子分析法为基础的统计研究,通过对各省份不同消费得分进行排序,从而确定不同省份发展和政策支持的优先级。*宁自军:《因子分析在居民消费结构的变动分析中的应用》,《数理统计与管理》2004年第1期;吴栋等:《近年居民消费结构统计分析的研究综述——关于因子分析和聚类分析的应用》,《数理统计与管理》2007年第5期;李雪、王莉华:《基于聚类和因子分析的农村居民消费结构实证研究》,《辽宁石油化工大学学报》2008年第2期。可以发现,学者们认识到了少数民族具有不同于汉民族的消费差异,但是鲜有学者对这种差异做出具体的基于家计调查的结构性分析。

(二)消费亚文化与深度性贫困

从广义上来说,亚文化通常被定义为更为广泛的文化的一个亚群体,这一群体形成一种其他群体所不包括的文化要素的生活方式。*戴维·波普诺:《社会学》第十版,李强等译,北京:中国人民大学出版社,1999年,第78-79页。关于亚文化对少数民族消费和贫困的研究存在着两种范式的认知,一种是基于现代理性节俭伦理和资本增长的理论,认为不理性的经济行为和过度性消费是导致少数民族贫困人口致贫的原因。*高香芝、徐贵恒:《贫困文化对民族地区反贫困的多层次影响》,《理论研究》2008年第2期;张艾力:《多维文化视角下蒙古族聚居区贫困问题探析——以内蒙古自治区通辽市为例》,《内蒙古社会科学》2012年第1期;王建国:《贫困的侈奢——中国南方少数民族贫困山区消费陋习探析》,《吉首大学学报》1993年第3期。另一种认知则基于后现代知识体系对亚文化和本土文化的认同,认为现代性视域里对亚文化消费的研究往往停留在单一现象的描述阶段,都有一个前提假设,即认为代表现代性的节俭伦理才是理性的,忽视了不同文化社会结构下的现代性适应性问题。*张帆:《现代性语境中的贫困与反贫困》,第91-95页。基于对现代发展遭遇失败的反思,学者们提出需要突出以穷人为主体的构想,突破现代性预设和实证方法论的桎梏,建立以贫困社区成员的生活世界为根本出发点的“反贫困/发展”思路。*沈红:《穷人主体建构与社区性制度创新》,《社会学研究》2002年第1期;詹姆斯·斯科特:《国家的视角——那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,胡晓毅译,北京:社会科学文献出版社,2011年。

事实上,现代性的扩张对少数民族消费结构产生了深远的影响,在尊重具有部分前现代特征的少数民族消费亚文化的同时,我们也不能完全脱离现代性的时代背景来构建民粹性的反贫困研究体系。具体而言,目前关于现代性在消费端向深度性贫困地区的扩张及其与亚文化所产生的消费如何共存,以及组成了何种形式的消费结构的问题,还较少有学者进行探讨。尤其是当前中国深度性少数民族贫困群体的消费特征、消费习惯及消费行为是如何受文化与现代性共同影响的研究还较为缺乏。更少有在实地调查分析的基础上,对影响少数民族消费行为的变量、消费行为异质性机理做的定量、定性研究。因之我们的研究将从消费层面考察和理解贫困人口尤其是少数民族深度性贫困群体的贫困状况,重点关注少数民族的亚文化结构特征以及现代性的扩张,如何对贫困群体的消费文化和结构产生影响。

二、少数民族贫困群体消费结构的因子分析与模型构建

(一)数据来源及指标构成

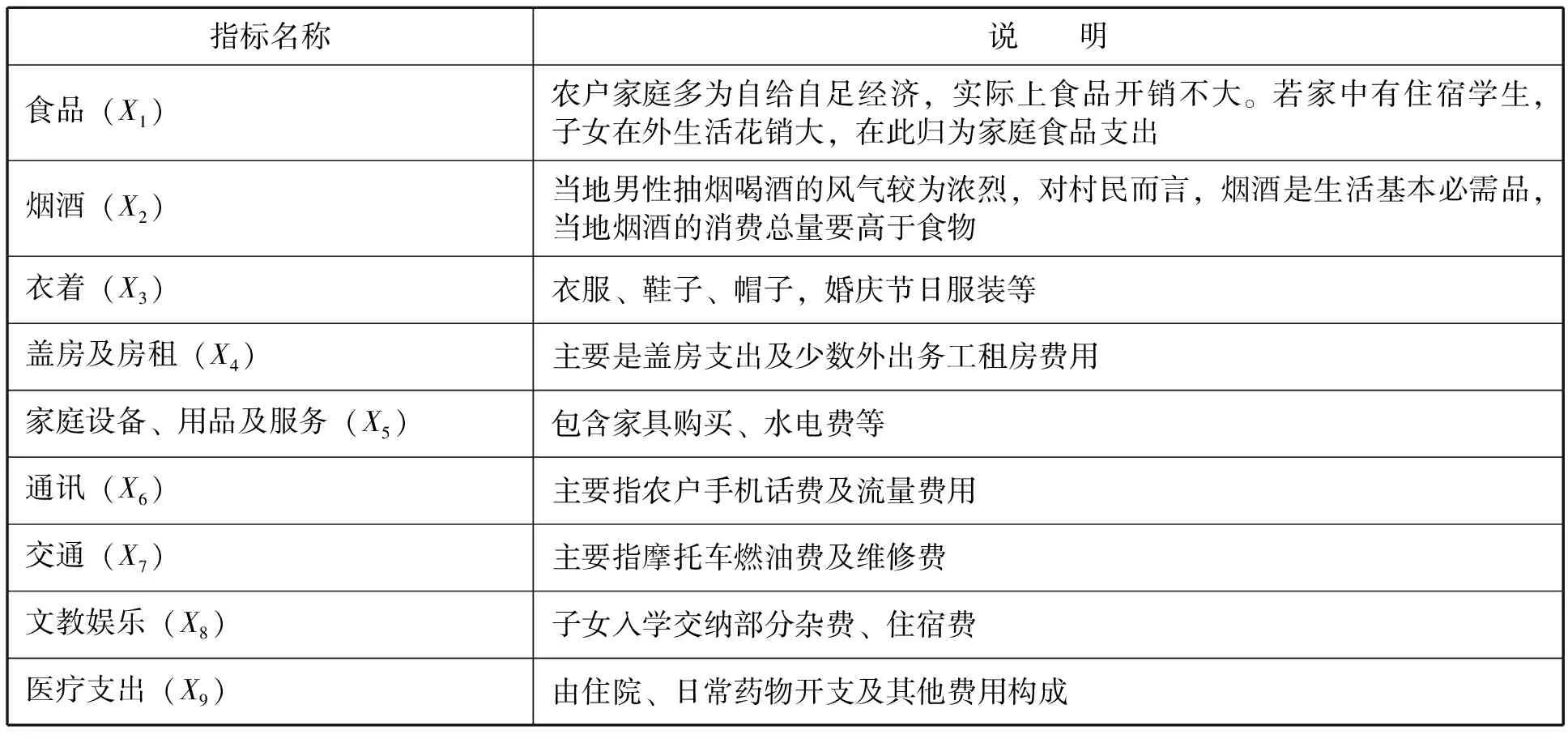

本研究主要关注偏远山区的少数民族农民。这些地区的特点是市场化程度较低、劳动力外流不明显,家庭生计来源高度依赖农业。此外,现代教育和医疗体系已经极大地融入到当地社会文化之中,村民在此方面有一定的支出。本文使用滇南西双版纳一个瑶族自然村落55户的全样本数据。与当地扶贫办官员交谈得知,M县是典型的滇南边区贫困县,县内多为少数民族村寨,类似H村这样的自给自足、劳动力外流状况较少的村落很多,H村在当地非常典型。H村共58户农户,其中五保户1户1人、低保户18户55人,精准扶贫建档立卡户20户。其中,有两户户主到其他村寨做上门女婿,户口暂没迁移;另有一户户主为女性,常年外出务工,无法联系。因此本次调查实际涵盖了剩余的55户农户共204人。数据收集时间为2016年3月。本文提出的农户家庭消费仅指农户生活消费,不包含家庭经营费用。此外,当地农户礼金支出只占家庭消费总支出的极小部分,因此没有作为分析家庭消费的变量之一。关于消费变量的设定,本次调查借鉴了国家统计局的分类方式,同时也在一定程度上突出了当地农户消费的偏好特征。因此,最终的消费指标共分为9项,构成如下:

表1 消费指标名称及说明

(二)因子分析——提炼解释消费水平的特征变量

根据变量之间的相关性较为显著的特征,我们决定使用因子分析法对数据进行进一步的处理。在进行因子分析之前,需要做适用性检验,以确定所选择的变量是否适合做因子分析。本文使用SPSS 21.0对数据进行适用性检验,根据检验结果可以看出,KMO度量值为0.713>0.7,说明因子分析效果较好,再根据Bartlett球形检验以及相关性检验可知,各变量之间具有相关性(医疗支出变量作为特殊因子处理),因此因子分析的适用性较好。

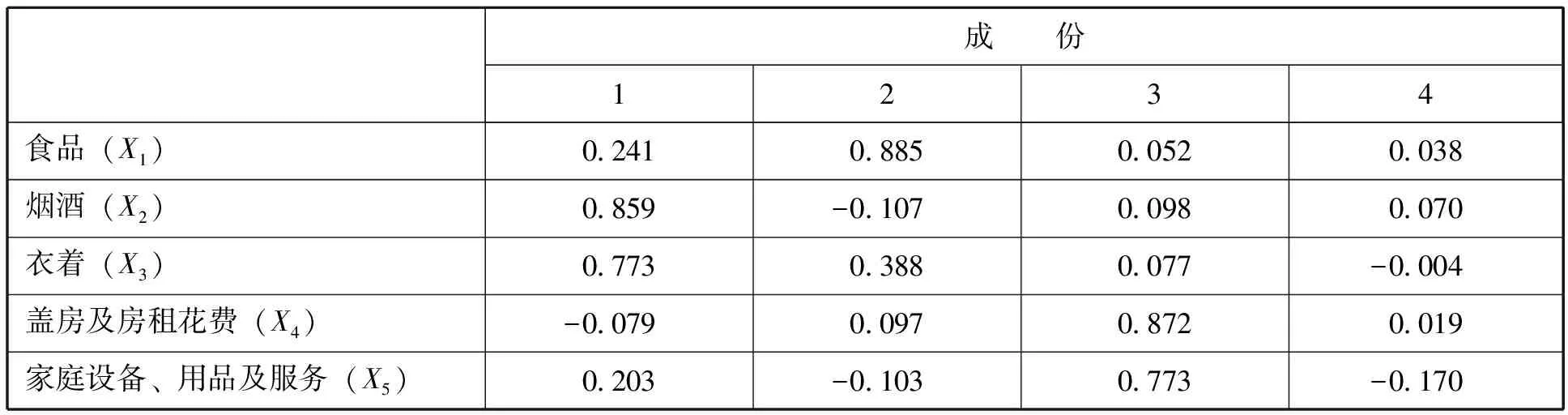

初始因子模型往往比较复杂,不利于因子解释,为了使各变量在因子上的载荷更加明显,我们通过因子轴的旋转,使载荷矩阵中各元素数值向0~1分化,同时保持同一行中各元素平方和不变。但是在公因子个数的选择问题上,我们做了比较。根据医疗支出变量的特殊性,以及统计结果中存在第四个接近于1的特征根的实际情况,我们判断增加一个公因子将增强其对各变量,尤其是医疗支出变量的解释能力。因此,在SPSS提取公因子操作时,我们固定了公因子数量为4,从而得到新的公因子解释方差。根据新的公因子解释方差,可以发现几乎所有的变量共同度都在70%以上,只有两个变量共同度略低于70%,这说明提取的公因子对各变量的解释能力较强。此外,4个公因子的累积方差贡献率达到78.022%,已经足够我们选择这4个因子对农村居民消费模式进行描述,因此选择4个公因子对变量进行解释是合理可行的。下面我们采用主成分法,同时通过因子轴旋转,得到新的因子载荷阵,使各变量在因子上载荷更加清晰。

表2 旋转成份矩阵a

续表2

提取方法:主成份。

旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。

a. 旋转在 5 次迭代后收敛。

(三)结果分析

1.四个公因子的实际含义

通过上述分析我们最终确定,H村村民消费水平主要受到四类因子的影响。由旋转成份载荷矩阵可以看出,第一公因子在烟酒(X2)、衣着(X3)、交通(X7)三个变量上有较大载荷,我们将其称之为文化需求因子。文化因子集中反映了当地村民的文化与地域消费偏好。在基本食物自给自足的小农经济模式下,农户的收入更多地用于非食物性消费。对于当地男性群体而言,烟酒已经成为了日常不可或缺的消费品,尤其是在村民维持社会关系的各类宴会上,烟酒更是必备之物。在偏远贫困山区,相对贫困的村庄往往距离乡镇、县市区所在地较远,摩托车是H村村民与外界进行包括生产、销售、上学、走亲访友等很多社会行为的主要方式,并由此产生了大量交通费用。基于此,我们使用文化因子来对当地农民生活实际需求和生活消费偏好进行解释。

实际上,自给自足的小农经济能够基本满足农户日常家庭食品的需求,村民在油盐酱醋上的消费并不多。少数农户因家中有人外出务工,产生了食品消费,大部分农户家庭食品的消费是由入学子女的生活费组成。此外,文教娱乐基本是由子女入学的学杂费用、住宿费及其他用于文教方面的开支组成。因此,第二公因子在食品(X1)、文教娱乐(X8)两个变量上有较大载荷,两个变量反映的是农户用于子女未来发展的教育投资、外出务工人员累积财务的必要支出,我们使用发展需求因子对其进行解释。

第三公因子在盖房及房租花费(X4)、家庭设备、用品及服务(X5)两个变量上有较大载荷,我们将其称为品质需求因子。房屋建设、装修、水电费及家具的消费水平,能够在一定程度上反映村民生活质量的高低。

第四公因子只在医疗支出(X9)变量上有较大载荷,通过相关性检验结果也表明,医疗支出与其他8项消费变量之间相关关系不显著,因此其单独作为一项解释变量是可行的,我们将其称为健康需求因子。

2.因子得分及因子综合评价模型

根据旋转后成份得分系数矩阵,同时以旋转后公因子方差贡献率为权重,最终得到因子综合评价模型,并依此计算各因子得分及综合评价得分。

因子得分函数:

K1=-0.097x1+0.479x2+0.318x3-0.156x4+0.077x5+0.164x6+0.346x7-0.158x8-0.061x9

K2=0.456x1-0.275x2+0.036x3+0.1x4-0.085x5+0.118x6-0.007x7+0.515x8-0.042x9

K3=0.046x1-0.002x2-0.009x3+0.674x4+0.534x5+0.031x6-0.097x7-0.033x8+0.06x9

K4=0.001x1+0.002x2-0.076x3+0.168x4-0.054x5+0.3x6-0.149x7-0.079x8+0.902x9

因子综合评价模型:

K=0.26388K1+0.23957K2+0.15512K3+0.12165K4

(1)

因子得分反映的是农户在各个因子上的消费水平,因子综合评价模型反映的是根据各项因子重新划分权重后,农户整体消费水平的排名高低。分值的大小反映了距离平均消费水平的高低,得分越高,在该项的消费水平越高。根据因子综合得分可以发现,绝大部分农户的综合得分在0.5到-0.5之间,最高农户得分不足2,得分大于1的农户更是只有4户。这说明,单从消费水平来讲,即便有少数农户消费水平较高,大部分农户之间不存在较大的差异,村庄内部的贫富差距不明显。总体来看,虽然因子得分不能说明农户的消费能力大小,只能反映农户在各因子维度及总体上的消费水平,但是消费水平在一定程度上能够代表农户福利水平的高低,在减贫政策的制定,尤其是关于贫困人口识别、扶贫政策瞄准方面,各类因子的得分排名可以提供较为准确的指导。

在文化需求因子得分上,有两户农户的得分大于2,有一户的得分明显低于其他村民,大部分农户的得分介于1到-1之间,集中分散在平均水平两侧。这说明,文化需求因子虽然是影响农户支出的主要因子,但实际上农户在文化因子上的消费水平差距并不太大。另一方面,K1得分图也表明文化需求是农户家庭的普遍性消费,随着收入的增加,村民的文化因子得分也会得到一定程度的增加。同时这也说明,同一区域内的群体具有相似的文化消费偏好,并对消费结构有着重要的影响。

3.聚类分析——消费水平的总体比较

上文得出的一个基本判断是大部分农户的消费水平并不存在明显差异,接下来我们使用聚类分析对此作进一步的验证。其中个案距离采用欧氏距离平方法,聚类方法采用组间联结法。再对数据变量采取Z得分值标准化的方法进行标准化,对不同农户的消费水平进行初步分类。由于样本大小的限制和实际分类的需要,本文按照5群集结果进行分类,以样本编号代表不同农户家庭,其中类别1为最高级别,类别5为最低级别。分类结果显示,处于第5类别的农户共15户,第4类别农户为17户,第3类别农户为19户,而第1、第2类别农户分别为2户。

聚类分析在形式上不如人为分组整齐,但这恰恰反映了聚类分组的科学性,避免了人为分组的主观随意性。根据上述分类结果,H村农户的消费水平没有出现通常情况下的“椭圆形”结构,不同农户消费水平之间并不存在明显的差异,大部分农户位于第3、4、5类水平。这说明当地少数民族农户的消费在一定程度上呈现出一种低水平聚合状态,大部分农户家庭的总体消费水平低,村庄的贫困状况可能较为严重。

4.公因子为变量的消费结构模型

通过对四个因子及其对消费结构的影响分析,按照特征值的计算公式,我们假设M代表消费模式,构建以因子为自变量的消费模式方程。那么M的计算公式为:

通过计算可得消费模式的计算公式:

M=0.338k1+0.307k2+0.199k3+0.156k4

(2)

其中k1、k2、k3、k4为四个公因子,λ1、λ2、λ3、λ4分别为因子综合评价模型中各公因子的系数。

基于公因子为变量的消费模式模型能够清晰地反映各公因子对村民平均消费水平的影响程度。可以看出,在消费结构的比重排序中:文化因子>教育因子>品质因子>健康因子。这说明地方文化、消费偏好以及子女教育等因素对农户消费模式有着更为深远的影响。在已经解决基本的温饱问题之后,农户消费中有较大比例用于饮酒抽烟等所谓的过度性消费。此外,现代国家教育制度的普及,在很大程度上改变了少数民族的子女教育支出结构,农户家庭逐渐重视子女教育问题,教育因子对消费结构也存在很大的影响。尽管健康因子占消费结构比重最小,但是健康变量也与农户消费模式存在密切的联系。

三、影响消费结构的因素与变量的优先级分析

上文中,我们探讨了以公因子为变量的消费结构模型,具体给出了各公因子的计算系数,从数量关系上确定了各变量对消费结构的影响。实际上,以上分析的变量都为消费型变量,消费性变量对理解农户消费结构有着直观的效果,但变量本身以及消费模式可能也会受到其他农户家庭内生性和外生性因素影响。此外,不同消费类型是否存在优先级次序,这些问题都需要进行下一步的讨论。

(一)选择影响农户消费结构的因素变量

根据经典消费理论可知,人们的消费水平受收入的限制,在收入约束相对较紧的现实情况下,经济变量对农民消费模式有着最为直接的影响。*M. A. Flavin, “The Adjustment of Consumption to Changing Expectation about Future Income,”Journal of Political Economics, Vol.89, No.5, 1981, pp.974-1009.根据经验判断,不同的收入水平会对农户在文化需求、发展需求、品质需求及健康需求上的消费偏好产生不同的影响,收入水平越高,农户在不同需求上的消费水平越高。除此之外,家庭人口数量、家庭借贷水平、商品或服务价格等也可能与农户家庭消费水平之间有所关联。根据调研数据的可获得性,我们主要分析家庭人口数量、农户经济收入水平两个维度的变量对农户消费结构的影响,并使用调研数据进行验证。首先我们提出以下假设:

H1:收入水平与农户消费水平之间存在正向影响;

H2:家庭人口数量与农户消费水平之间存在正向影响;

H3:收入水平与文化需求消费水平之间存在正向影响;

H4:收入水平与发展需求消费水平之间存在正向影响;

H5:收入水平与品质需求消费水平之间存在正向影响;

H6:收入水平与健康需求消费水平之间存在正向影响。

在具体的指标选择上,我们选择了家庭人口总数、家庭现金总收入、工资性收入总额、务农性收入总额、政府转移性收入等5个变量。同时,以因子综合得分K表示为总体消费水平,因子得分来替代各公因子变量的消费水平。

(二)检验方法与结果分析

1.信度检验

测定方法的正确性和精确性需要得到信度检验,我们使用Cronbach'α系数作为检验信度的指标。通常认为系数得分只要在0.5以上即可接受,介于0.7~0.9之间则认为是高信度。根据我们对使用数据的分析,本研究变量信度检验结果显示各个变量的Cronbach'α系数值都在0.5以上,所以本研究使用的测量问卷具有较高的信度,可以作进一步的分析。

2.相关性分析

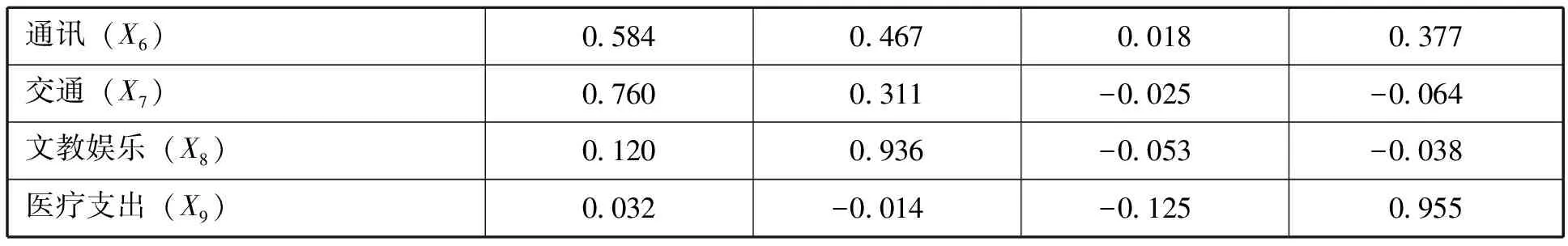

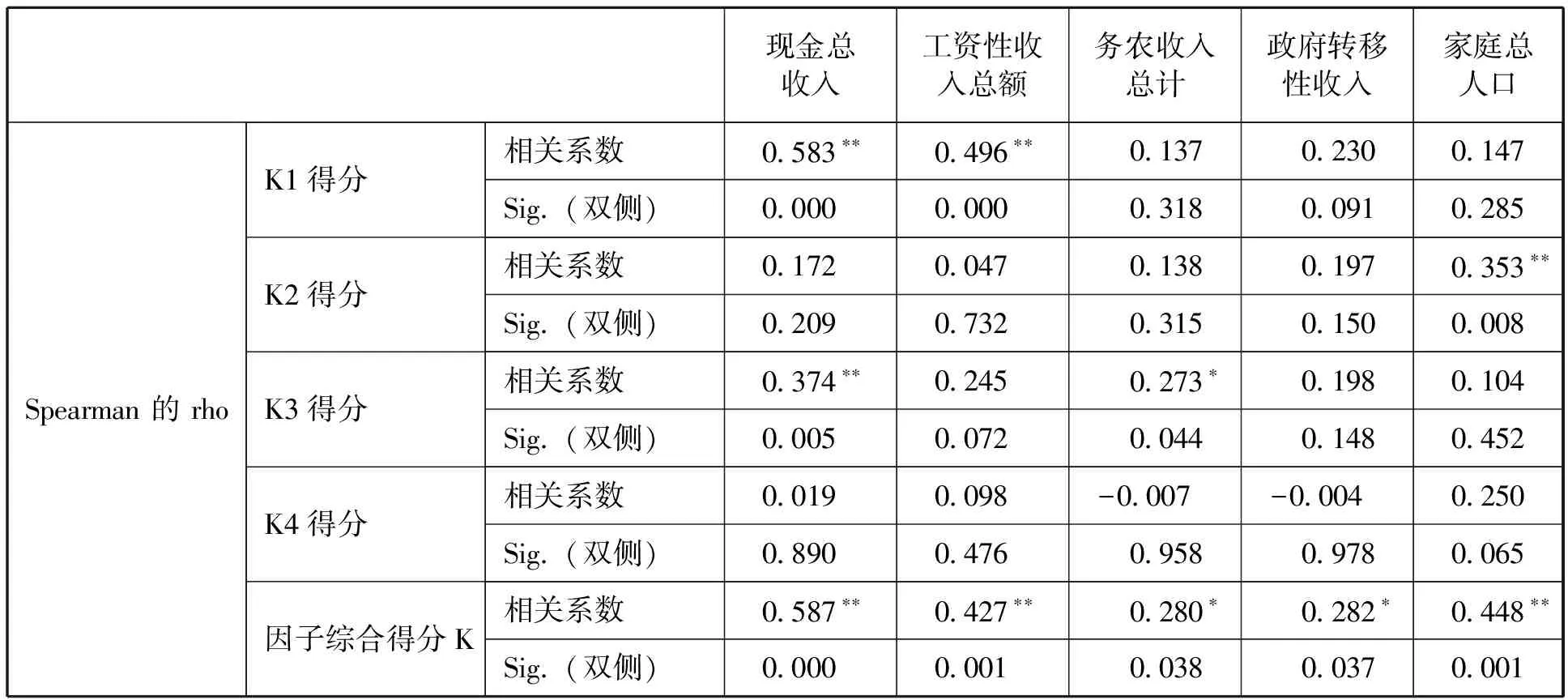

我们采用Spearman相关系数法用于度量各变量之间的相关性,对包括家庭人口总数、家庭现金总收入、工资性收入总额、务农性收入总额、政府转移性收入以及因子得分在内的多项变量做相关分析。

相关性检验结果显示,因子综合得分K与现金总收入、工资性收入、务农收入总计、政府转移性收入以及家庭总人口之间的相关系数,在置信度为0.01及0.05时,具有显著的相关性。这表明,农户收入水平、家庭总人口数量与农户消费水平之间存在显著的相关关系。再通过两变量散点图可知,因子综合得分与其他变量之间的相关关系是正向的,因此,H1、H2假设成立。

根据检验结果可以发现,K1、K3得分与农户现金总收入之间分别具有显著的相关性。但是K2、K4得分与农户现金总收入之间没有显著的相关性。通过散点图观察可知,K1、K3得分与农户现金收入之间具有正向影响。因此,H3、H5假设成立,H4、H6假设不成立。这说明,收入水平对农户文化需求变量、品质需求变量的消费水平有巨大影响。农户收入越高,越可能产生更多的文化需求及品质需求消费。K2、K4变量与收入水平不相关,这表明农户的发展需求、健康需求与收入高低关系不大。这与我们所观测到的实际情况是相吻合的,生病医治、子女入学在村民的消费偏好中具有优先级顺序。医疗支出的多少与收入的高低无关,只与家庭成员的健康状况相关。发展需求与家庭成员数量具有显著的相关性,这是因为农户家庭成员数量越多,家中越可能存在入学的子女,更大的生活压力促使部分家庭成员外出务工的可能性也会增加。

表3 相关系数回归结果

*. 在置信度(双测)为 0.05 时,相关性是显著的。

**. 在置信度(双测)为 0.01 时,相关性是显著的。

通过以上分析,我们可以根据农户消费需求类型与收入变量之间的关系将农户家庭消费模式作进一步变形处理。可以设定,农户在健康需求、发展需求中的消费称为刚性消费变量(T);文化需求、品质需求的消费称为弹性消费变量(Q)。

那么,农户家庭消费结构方程为:

M1=ɑT+βQ

(3)

其中ɑ、β分别为刚性消费、弹性消费在消费结构中所占比重系数。

根据(2)式可计算得出,ɑ=0.463,β=0.537。

因此,我们可以得出H村村民的消费结构方程为:

M1=0.463T+0.537Q

(4)

四、现代化穷人的产生机制:基于消费结构方程的讨论

(一)亚文化与消费

本文利用因子分析法找出构成农户消费结构的公因子,并由此得到因子综合得分方程。所得出的四类公因子的含义分别为:文化需求公因子在烟酒、衣着、交通消费支出上有较大载荷;发展需求公因子在食品、文教娱乐消费支出上有较大载荷;品质需求公因子在盖房及房租花费、家庭设备、用品及服务上有较大载荷;健康需求公因子在医疗支出上有较大载荷。研究发现,文化需求、发展需求、品质需求以及健康需求是构成当地瑶族农户消费水平的四大因素,在农户消费结构的影响排序中,文化需求>发展需求>品质需求>健康需求。

区别于一般意义上的消费类型,文化需求因子是构成当地少数民族村民消费水平的最主要因子。文化需求公因子对总消费水平的影响比例为0.338,而文化需求属于村民的弹性消费,虽然其在消费结构中并不具有优先级,但是在弹性消费中的边际消费倾向为0.629。这提醒我们在分析不同地区的消费结构和模式时,要特别注意地方文化、消费习俗对村民消费习惯的深远影响。从文化的视角来看,村民弹性消费中更多的收入被用于包括烟酒、衣着等在内的“享乐型”消费,而很少会进行符合现代节俭伦理如储蓄的理性行为。而在以往的研究中,享乐型消费、过度性消费,往往被称为消费陋习、不合理消费,被认为是少数民族山区贫困的根本原因。也因此很多研究提出文化贫困理论,指出必须彻底改变这种消费陋习农户才能真的脱贫。*王建国:《贫困的侈奢——中国南方少数民族贫困山区消费陋习探析》,《吉首大学学报》1993年第3期。但是,我们的研究表明,少数民族亚文化对消费的影响具有很强的延续性,尤其是处于偏远山区的少数民族贫困群体,要想彻底打破和重塑当地的亚文化结构,至少在短期内几乎是不可能的。另外,从消费福利的角度来看,文化需求能否被满足是反映少数民族福利水平高低的重要标准。对当地大部分村民而言,烟酒被认为是日常生活必需品,一旦完全失去或为了储蓄而大量减少这部分消费,便意味着村民福利水平的降低,这与扶贫治理的初衷是相背离的。

(二)现代性扩张对消费与福利的影响

农户消费的优先级分析表明,代表着现代性消费符号的医疗和教育制度,已经在很大程度上嵌入当地少数民族的消费文化之中,并极大地影响了农户的消费结构。发展需求、健康需求与收入高低关系不大,发展需求与家庭成员数量具有显著的相关性。区别于传统意义上的消费支出模型,由发展和健康需求组成的刚性消费变量在方程中的系数为0.463。这其中,食品并不必然是农户家庭的必须开支,只是作为子女教育的刚性需求而存在。对自给自足的山区低收入家庭而言,食品支出仅限于基本的油盐酱醋,只有在发展需求和健康需求得到满足之后才会有更多的收入用于食品支出。这说明,单纯使用恩格尔系数判断贫困山区少数民族的贫富差距是不准确的,由现代性扩张所带来的现代教育、医疗支出共同构成了影响农户消费模式的刚性消费变量,并在消费行为的选择上具有优先顺序。

现代性扩张所带来的发展和健康支出的增加,并不意味着农户的相对福利水平得到改善。首先,教育支出的增加并没有带来足够的教育回报。一方面,教育支出限制了农户家庭资产的累积。我们发现27户有子女入学的家庭中,只有4户没有欠款,其他23户家庭户均欠款25530元。虽然子女入学与家庭欠款并不存在明显的线性相关关系,但是子女入学可能将极大地影响农户尤其是低收入农户的还款可能性,并增加了其借款的可能性,这在一定程度上增加了农户累积资本和扩大再生产的难度。另一方面,通过分年龄段的受教育年限对比可以发现,随着农村地区“两免一补”政策的逐步落实和国家九年义务教育制度的推进,村民的平均受教育水平呈现出代际递增的趋势。我们不能否认村民受教育水平的进步,但是也必须看到这个进步是很有限的。目前村庄15~25岁人群的平均受教育年限仅为7.26年,远低于全国平均水平,并在相当长一段时间内与全国相比处于低水平平移状态,在市场体制中毫无竞争性可言。加之,H村村民极少外出务工,即便外出务工,也是处于最低端的劳力市场,并不能明显地提高家庭的生活水平。

其次,大量医疗支出的增加也并不意味着穷人健康状况的改善。访谈得知,很多农户因家庭经济条件的限制,生病之后只有在无法忍受的情况下才会选择前往医院治疗。2015年有15户农户医疗支出在5000元以上,健康因子占农户消费结构的比重为0.156。与此同时,医疗资源的不均衡配置使贫困地区的医疗水平远远无法满足患者的需求,无法查出病因及大量使用药物但是疾病反复发作的情况相当普遍。2014年H村有58人次患有如胃病、高血压、关节炎、妇科病等各类疾病,2015年共有78人次患有不同程度的各类疾病,发病人数超过了村庄总人口的三分之一。这也就是说,至少在短期来看,大量的医疗支出并没有从根本上改善村民的健康状况。

教育与医疗的刚性支出给H村带来大量负债。截止到2016年6月H村共有41户农户负债,占统计户数的75%。负债总金额为612800元,户均11785元,人均3049元。假定在支出维持不变的情况下还要偿还债务,人均收入必须增收3000元以上。这也意味着,H村村民即使收入增长了3000元,也只是偿还了债务,整体福利水平并无改善。

(三)在亚文化与现代性之间:现代化的穷人

通过上述分析我们可以发现,少数民族的消费亚文化使其无法很快掌握现代伦理,而只有拥有现代性伦理才能在现代市场中获得更多的收入,这也就意味着山区少数民族群体在短期内无法依靠市场突破低收入门槛。同时,现代消费文化在不断地推高少数民族群体的刚性消费需求,使其既不能产生积累进行再投资扩大再生产,又不能够在很大程度上改善福利。这也就是我们所谓的“现代化的穷人”,即没有或很少被现代性伦理影响到的,不具备现代性伦理思维方式,同时又受到现代性过度扩张,导致代表着现代消费文化的刚性消费大量出现,以致福利水平并无较大改善的群体。这种出现在亚文化与现代性之间的贫困陷阱,也是贫困的元问题之所在。

这给我们的启示是,在当前国家精准扶贫战略中,针对少数民族山区的深度性贫困,我们需要做的,不是要改变他们的消费惯习,打破当地传统亚文化结构对消费的影响;也不应该是完全忽视现代性对消费结构的改造和影响,脱离现代性进行反贫困战略的构建。我们可以从贫困的元问题上来重构我国的扶贫逻辑,也就是现代国家的减贫伦理和道德对现代性过度扩张的控制,以及协助落后于现代化的群体接近和把握现代性伦理;*李小云:《贫困的元问题是什么?》,《南都观察》,2017年7月5日,http:∥mp.weixin.qq.com/s/VuRKk2zBZA42dWxLgwPunw,2017年10月5日。思考如何将民族地区传统亚文化与现代性进行有机结合,促进基于农户主体认知的福利水平的实现,从而脱离贫困陷阱。