互联网“去政治化”的政治后果

——基于广义倾向值匹配的实证研究

2018-05-22孟天广

孟天广,宁 晶

(清华大学社会科学学院,北京100084;北京大学政府管理学院,北京100871)

1 问题的提出

根据中国互联网络信息中心统计,截至2017年底中国网民已达7.72亿,互联网普及率达到55.8%,用户结构在年龄、职业和收入上不断扩展,各种网络平台应用层出不穷[1]。互联网对中国经济和社会发展产生了深刻影响,成为民众获取政治信息、追求话语权、实现利益诉求的重要途径。互联网具有的开放性、及时性以及匿名性的特性,使公民能够利用网络便捷地参与政治事务。近年来,全球各国政府大力推动互联网信息技术的应用,将其作为国家治理的重要工具[2],互联网与政治的关系也成为政治学研究的焦点。

互联网为公民参与公共治理提供了新的手段和路径,为协商民主、参与民主等实践带来新元素,切实提升了公民参与的水平和深度,被称为“数字民主”[3]。然而,伴随着互联网普及和网络应用渐趋丰富,互联网的“政治化”和“去政治化”同步进展[4],网络空间娱乐化、商业化趋势日趋明显,公众越来越多受到商业化和娱乐化的影响以塑造其对政治生活的态度[5]。马库斯·普莱尔(Markus Prior)区分了互联网时代“政治倾向性”和“娱乐导向性”两类公民,前者频繁地通过网络和媒体获取和思考公共事务相关信息,积累了较为丰富的政治知识和较为积极的政治态度,而后者则更多受到娱乐、消费和商业力量的影响。互联网去政治化主要表现为商业力量、娱乐文化和全民社交在网络空间的介入和盛行[6],电子商务、在线娱乐、陌生人社交等应用甚嚣尘上,使得网民疏离于公共生活,缺乏政治知识和经验的积累和公共事务信息的处理和理性推理能力[7]。

帕特南早在《独自打保龄球》一书里就讨论了电视、互联网等娱乐方式的出现使得美国社会发生了巨大改变,公民不再像过去那样积极参加社团活动,年轻人不再热衷于参加政治生活。随后一些研究对媒体使用的政治后果进行了实证性的检验[8],但互联网与传统媒体相比其影响有所不同,互联网作为一种交互式数字媒体,具有超越其他媒介的开放性和交互性[9]。已有研究将互联网视为一个整体开展研究,未能区分互联网使用的政治化和去政治化两种模式,尤其未能在理论和实证上对互联网去政治化的政治后果进行系统性研究。本文基于“2015年中国城市治理调查”的网民数据,采用广义倾向值匹配的方法讨论互联网去政治化的政治后果,聚焦于讨论互联网去政治化对政治信任、政治兴趣、政治疏离和政治知识等公共治理要素的复杂影响,以加深学界对互联网去政治化之成因和后果的理解,为互联网时代公共生活的构建提供启示。

2 文献回顾与研究假设

2.1 互联网的三种政治后果

随着互联网的发展,互联网作为一种新型的媒体带来的政治后果逐渐引起了学界的关注。目前互联网的政治后果主要有两类争论性假说:第一类观点认为互联网具有积极政治后果,能够提高政治知识、政治参与和政治信任。通过互联网获取信息,可以降低公众关注公共事务的成本。特别是互联网使文本和视听信息混合在一起,使得公众对互联网上的内容更感兴趣[10],同时提供了大量容易接触的政治信息,促进公民政治知识的提升和互联网上的政治讨论[11]。卢比亚(Lupia)和菲尔波特(Philpot)发现互联网使用促进了公众政治知识的积累[12]。针对互联网与社会资本的研究,也发现使用社交网站比不使用社交网站的人社会信任更高,使用政府网站可以显著提升政治信任[13]。赛拉(Ceron)基于27个国家的调查数据以及对在线政治信息进行情感分析后发现,在互联网上获取信息能够促进政治信任的提高[14]。

第二类观点认为互联网带来了消极政治后果,互联网不仅使得社会资本下降,还会降低公民的政治兴趣,导致公众更加不关注公共生活[15]。互联网虽然为公众提供了在线沟通的途径,节约了沟通的成本,但在线互动本质上不如面对面的沟通更能带来社会资本的提升,甚至不如电话沟通。在线关系在培养复杂关系、提供情感支持以及提供有形的物质帮助上都有着致命的弱点。互联网与电视具有相似的吸收效应,可能会使得公众的注意力从家庭、社区等物理环境中分离,进一步减少家庭互动、社交以及政治参与[16]。邦法黛丽(Bonfadelli)基于两次互联网调查发现,互联网使用存在双重数字鸿沟,受教育程度较高的人更积极地使用互联网,他们的使用更倾向于信息获取功能,而受教育程序较低的人更注重互联网的娱乐功能[17]。因(Im)发现上网的时间越长,对政府的信任程度越低,但他也指出这种负面影响可以通过政府提供更多的使用电子政务机会来进行缓解[9]。

也有研究表明,互联网使用对政治态度和行为并不产生影响[18]。迪米特洛娃(Dimitrova)发现互联网使用频率对政治知识的影响非常有限。她区分了三种互联网使用方式,即在线新闻阅读、浏览党派网站和社交媒体,结果发现只有在线新闻阅读提高政治知识。虽然在线阅读新闻对政治知识有着显著的正面影响,但效果较弱[19]。张(Zhang)等人发现社会媒体的使用能够维护与熟人的关系并促进社区参与,但互联网社交媒体的使用与政治参与和政府信息无关[20]。综上,已有研究将互联网视为一个整体,而忽视了互联网利用方式和程度的结构性差异,几乎没有研究讨论互联网去政治化的政治后果[19],特别是未能从理论和经验上检验互联网去政治化对公众政治态度、政治心理等因素的系统性影响。

2.2 互联网去政治化与政治态度

政治态度是公众所广泛接受、信仰或依赖的理解政治现象或过程、指导政治生活或行为的一系列价值观[20]。政治态度构成国家治理的基石,影响着国家治理体制的运行和稳定性,主要包括政治信任、政治兴趣、政治效能、政治知识和政治认同等要素。政治兴趣反映公众对政治感兴趣的程度,即公民愿意以牺牲其他时间的方式关注政治生活[12]。对政治感兴趣的公民关注政治现象、关心公共事务。政治兴趣高的公民也更可能在政治上活跃[21]。政治疏离指公众对政治体系及其运作的不认同,从而引起行为者自外于政治生活的一种心理状态[22]。政治疏离影响着公众参与政治活动的行为模式,譬如政治无力感和政治无规范感较强的公众更倾向于体制外政治活动,出现极端行为危害政治稳定[23]。政治知识是存储在公民长期记忆之中的真实政治信息。公众可以通过正规教育、人际政治讨论、新闻媒体等形式获得和加工政治知识[24],对促进积极参与政治进程尤为重要[25]。

政治信任是政治过程的要素,反映了公众对“政治权威和政治制度是否能够按照公众所持的规范期望行事”的感知[26],关系着公众对政府的认可和支持,为政府需要采取行动提供了经验合法性[27]。“政府质量”指政治过程中公共权力合法公正行使的状态,核心价值包括公正性、回应性、廉洁性和代表性等。政府质量倡导“过程导向”治理范式,其核心包括科学决策和理性精神、善行原则、行动主义和效率、权力依法行使和公正性等价值[28],本质上衡量治理制度运行的质量,要求治理制度及输出具备公平性、代表性、回应性等要素,只有公众感受到治理过程符合规范价值且合法公正运行,才能形成良性的政民关系。

互联网去政治化指公众非政治性地利用互联网,反映着公众互联网利用中更低的政治倾向性、更高的娱乐导向性的特征[29]。商业力量、娱乐文化和全民社交在网络空间的介入加剧了互联网去政治化进程[30],一系列如电子商务、网络金融、在线娱乐、陌生人社交等网络商业化和娱乐化应用的盛行不仅塑造着公众的私人领域,更影响着公共领域的政治生态。互联网去政治化使得公民日益疏离于公共生活,缺乏政治知识和经验的积累以及公共事务信息的处理和理性推理能力,进而带来并不乐观的政治效应。

概括起来,互联网去政治化对政治态度与行为的影响主要通过以下机制来发挥作用。第一,互联网由于其开放性、匿名性、娱乐性等特性,在“娱乐至上、社交为大”理念引导下存在严重的信息爆炸与信息失真并存状态,尤其是网络空间充斥着极端化、虚假或歪曲信息,如果公众缺乏丰富的政治知识、理性的政治经验或稳定的政治价值,很容易受网络影响而呈现出情绪化、极端化的公众参与[31]。第二,传统上学术界认为网络会为公众参与公共生活提供更为充分、广泛和有价值的稀缺信息,从而推动公民政治经验的积累和政策偏好的形成,然而,互联网的娱乐化和商业化实际上形成了过于多元的信息源,信息消费的用户个性偏好和“在场化”导向无助于事实性信息的披露[7],反而导致冗余信息过于富足,置身于信息爆炸情景中的公众不是由于能力不足而“信息窒息”[32],就是由于外部框架效应而容易被分散注意力[30]。第三,互联网超越了物理空间限制构建了虚拟式的广泛社会关联,从而为信息扩散与交换、行动动员与组织提供了载体。然而,既有研究发现立足于互联网的社会关联是陌生人社交,属于弱链接,并未推动民主对话[33],反而削弱了传统上政治沟通和集体行动所依赖的线下社会关联和人际动员机制。

2.3 研究假设的提出

互联网与传统媒介不同,它允许公众以最低成本发布和浏览全世界的信息,同时将文本与视听信息结合在一起,能够增加公民的兴趣。而传统政治制度不仅难以吸引年轻人参与政治生活,而且会忽视他们所关心的问题[11]。互联网可以帮助用户与政治活跃的社会群体进行互动,从而有助于提高政治效能感。另外,互联网可以为公众提供相对容易的方式影响政治,通过与政治机构沟通或施加压力而参与政治进程[34]。

虽然互联网加强了线上关系的联系,但也减弱了线下的社交联系[15]。互联网娱乐化倾向带来政治疏离,引起公众逃离现实社会,公众在互联网上进行社会活动的时间越长,更容易在心理上更不关心社会事务、在行为上更少地参加社会活动[35]。例如,对游戏玩家的研究表明,网络游戏并不会增多社会活动,反而使得大部分玩家在现实中变得更加孤立[36]。互联网去政治化仍然存在时间上的挤出效应,在线上社交网络和在线娱乐上花费更多时间的人可能不太可能关注公共事务[37]。随着互联网娱乐化和商业化的加强,线下的社交联系减少,网民的抑郁感和孤独感逐渐增加。因此本文预期,随着互联网去政治化程度的进一步加深,公众的政治兴趣会逐渐减弱,政治疏离感会逐渐加深。

历史上传统媒介以较低成本在传播时事信息方面发挥重要作用,进而缩小了公民之间的政治知识差距[38]。然而,新世纪以来媒体环境迅速转变,互联网社交媒体以及通过脱口秀和娱乐节目传播的所谓的软性新闻,极大地改变了公众获取政治信息的方式,降低了参与政治所需的最低数量政治信息的成本[29]。门户网站的首页同时显示新闻和娱乐信息,为网民提供了一个混合性信息环境。这同样为公众接触新闻提供了许多机会,包括娱乐倾向更强的网民。在这种环境下,网民将不得不在有限时间条件下选择获取娱乐信息或者政治信息,选择偏好的信息源并评估信息质量。由此,去政治化导致网络空间冗余信息充斥,公众可能会产生“信息窒息”[32],或者被分散注意力[30]。因此,我们预期,互联网去政治化达到较高程度时,公众所获得或学习的政治知识会随之下降。

结合以上二者,伴随着互联网的日益娱乐化和商业化,公民受之影响而逐渐疏离于政治信息和政治生活,缺乏高质量且充分的政治知识。上述效应的长期累积进一步限制乃至削弱着公民参与政治生活的一系列能力,如政治学习能力、公共信息的汲取和处理能力、参与政治生活的理性推理能力。公民意识和能力的匮乏为非理性认知和行为留下空间,缺乏政治经验或知识的公众容易受到娱乐化封装的非事实性信息与商业化驱动的歪曲信息的影响而形成对政治过程的偏见或误解。有研究表明,此类非理性或虚假信息更易在没有政治知识武装的人群中传染性地扩散[32],带来对现有政治系统的负面认知和判断。因此,我们预期,随着互联网去政治化程度的加深,公众由于缺乏信息、参与和评判能力而感知的政府质量会随之下降。

互联网对信任的影响依赖于公众利用互联网的方式。有研究表明,互联网社交能够促进社会资本,互联网社交还具有以下功能,如通过互联网更多地了解彼此的需求,交换和分享歌曲、图片和其他文件,在线安排人际和电话会面等[39],进而促成桥接社会资本和聚合社会资本。然而,互联网去政治化会带来社会信任的下降。沙(Shah)等人区分了互联网的使用类型,即信息使用与娱乐使用,并且分析了不同类型使用方式对社会信任的影响,互联网的信息使用与社会信任正相关,而社会娱乐使用与社会信任呈现负相关关系[37]。考虑到互联网去政治化对政治信任生成的复杂影响,我们预期,互联网去政治化会一定程度上对公众的政治信任有负向影响。

3 数据、变量与分析方法

3.1 数据来源

为了检验研究假设,我们采用清华大学数据治理研究中心设计的“2015年中国城市治理调查”数据。该调查是中国首次就城市治理开展专题调查,系统采集了人口学变量、社会经济变量、政策偏好和政府评价、公众参与和政治态度等变量。该调查于2015年6—8月在全国范围内对18~70岁的人口实施抽样,采用“GPS辅助的区域抽样”与分层多阶段相结合的抽样方法随机抽取代表性样本。调查共采集了来自全国24个省级单位和50个城市的5 525个样本,完成样本3 513个,完成率为63.6%。本文研究利用其中2 114个网民样本。

3.2 变量的操作化

(1)自变量:互联网去政治化。本文借用马库斯·普莱尔提出的“政治倾向性”和“娱乐导向性”两个术语对“互联网去政治化”进行界定和测量。具有政治倾向性的公民是那些阅读时事新闻并且具有较多政治知识和政治参与的公民。与此相对,“娱乐导向性”的公民指那些以娱乐和消费为导向的公民[29]。互联网普及进一步为公民提供了更多的娱乐选择。互联网去政治化指的是公众非政治性地利用互联网的程度,反映着公众在上网过程中具有更低的政治倾向性、更高的娱乐导向性的特征。

本文对互联网去政治化的测量采取了调查问卷中两组关于公众互联网利用内容和行为的问题。首先,通过“您在网上做过下列事情吗?收发邮件、浏览新闻、在网上购物、听音乐等”来测量网民的网络使用行为。我们将上网行为中的“在网上购物、听音乐、玩游戏、上微信/微博等社交平台、看电视/电影、看电子书”定义为“行为去政治化”。其次,除了网络使用行为,本文还关心网民的互联网利用内容的去政治化程度,即通过互联网获取何种信息。本文通过“一般地,您在互联网上经常发表/转发下列哪些方面的信息?批评日本/美国的言行、领导人动态、政府政策、名人八卦等”来测量网络利用内容,相应地把网民发表或转发的“名人八卦、美食/旅行、音乐/艺术/时尚”类信息定义为“内容去政治化”。

以上二者从行为模式和信息内容两个维度定位了公众的互联网去政治化程度。本文应用心理学中常用的项目反应理论中的等级反应模型,基于上述问题估计了公众“行为去政治化”和“内容去政治化”的分值。等级反应模型基于经验贝叶斯方法估算个人的潜在特质,它不需要题项符合正态分布的假定,同时能够处理非线性关系[40]。

(2)因变量:互联网去政治化的政治后果。考虑到政治效应的复杂性,本文采取政治信任、政治兴趣、政治疏离、政治知识和政府质量等关键政治态度变量来全面地考察互联网去政治化的系统性影响。政治兴趣的测量采取最常用直接提问法,问卷直接询问受访人“您对政治感兴趣吗?”,选项为“非常感兴趣、有些感兴趣、不太感兴趣和完全不感兴趣”。政治疏离作为一种政治心理,往往与政治兴趣相反。本文将政治疏离操作为不关心政治事务,使用问题“您在多大程度上关注世界上和其他国家发生的大事”进行测量,选项有“非常关注、比较关注、很少关注、从不关注”。

政治知识往往被概念化为个体特征,通常给受访人一系列的政治类的事实性问题进行测量。本文选择了一组与我国政治人物和政治过程有关的题目来测量,包括“根据我国法律,国家主席由哪个政治机构选举产生?”“我国省级人大代表的完整任期是多少年?”和“您能告诉我现在谁在担任下列这些政治职务吗?中国共产党总书记、我国总理、美国总统、日本首相”。如果受访者回答正确,则计为“1”,回答错误则计为“0”。本文同样采用等级反应模型估算受访者政治知识的取值,估算结果摘要见表1。

政治信任已有许多成熟量表,包括密歇根政府信任量表、机构信任量表、体制支持与政治合法性等。近年来我国逐渐提出适用于中国的政治信任测量指标,本文即采取广泛应用的机构信任量表。该量表一般直接询问受访人对中央政府、地方政府、人大、法院、检察院、公安等政治机构的信任程度,具有较好的效度和信度,同时也具有跨国可比性[41]。本文沿用机构信任量表,问卷中了解了受访人对中央和地方政府的信任程度。问题为“人们对各级政府的信任程度可能有所不同。请问您对中央政府/地方政府是非常信任、比较信任、不太信任,还是非常不信任?”。

表1 政治知识的等级反应模型结果

本文选取了一组衡量政府质量感知的相关问题,包括政治机构的代表性、公平性和回应性。测量问题为:“您在多大程度上同意下列观点?是非常同意、比较同意、不太同意还是非常不同意。”测量代表性的题项包括“全国人民代表大会代表了绝大多数人民的利益”“人民政府代表了我的利益”“我国法院/检察院维护了司法公正”“在我国,人人都得到了政府的公平对待”等用以测量公平性;“我国政府充分回应了公众需求”“我国政府官员很关注公众意见和要求”等测量回应性。然后采用因子分析对三个潜在变量进行估计,进而生成代表性、公平性、回应性的因子得分。

(3)控制变量。为了统计控制,本文还引入了一系列性别、年龄等人口学变量,受教育年限、是否为中共党员、是否有工作、工作单位性质、居住地等社会经济变量,关注时政信息、网龄、上网天数等网络介入方式。工作性质反映受访人是否在国有单位工作,关注时政通过询问“您浏览过社交媒体(如微信/微博等)发布的时政消息吗?”进行测量。

3.3 分析方法:样本选择偏误与广义倾向值匹配

社会科学研究中,实验方法是因果推断的理想方法,但是在实际研究的过程中,原因(自变量/干预变量)在研究对象之间是非随机分配的,这导致原因变量对于结果变量(因变量)的净效应难以获得,传统多元线性回归获得的系数由于混淆变量的存在往往会产生偏误,即“选择性偏误”问题。就本研究而言,互联网与政治心理、政治行为的研究中存在“选择性偏误”的问题,最有可能使用网站获取政治信息的人本身具有较高的政治兴趣和政治知识[42]。同时,互联网去政治化与政治信任、政治兴趣、政治疏离和政治知识可能同时受到多种因素的共同影响,也可能存在反向因果的可能,采用传统的回归方法无法进行准确的无偏估计和准确的因果推断。因此,本文采用一种较新的因果推断分析方法,即倾向值匹配的方法,基于反事实的框架建立一个反事实组(控制组),从而获取实验组和控制组在因变量上的平均干预效应,由此判断原因(自变量/干预变量)对结果(因变量)的影响方向和程度。

一般的倾向值匹配用于自变量为二分变量的情况。本文的自变量互联网去政治化程度为连续型变量,并不适用于倾向值匹配的一般条件。因此,本文采用广义倾向值匹配的方法对互联网去政治化的政治后果进行研究。广义倾向值匹配用于自变量是连续型自变量的情况,基于反事实框架,在比较干预状况下通过一系列协方差差异的调整移除所有偏差[43]。本研究的干预变量为互联网去政治化(连续型变量),结果变量为政治信任、政治兴趣、政治疏离感、政治知识和政府质量感知。除政治知识、感知的政府质量是连续型变量外,其余因变量均为二分变量。

4 互联网去政治化:现状与群体选择

进入互联网时代,网络成为中国公众赖以社交、娱乐和生活的重要空间,更成为公众获取政治信息、参与公共生活、发挥政治影响的新生途径。然而,伴随着互联网对当代社会的不断渗透,其去政治化特性也渐趋明显,网络利用方式和消费内容的娱乐化、商业化日益强化和丰富化,构成网民日常生活的核心部分。为了充分了解当前我国网民的去政治化程度,即公众非政治性地利用互联网的程度,2015年中国城市治理调查通过一系列问题调查网民在行为和内容上去政治化的基本状况,这为本文深入探讨互联网去政治化的政治效应提供了基本依据。根据表2,我国网民总体上去政治化程度较高,网民对互联网的娱乐化、商业化利用更为普及,这充分反映了我国互联网发展的多样性和渗透性。具体而言,在行为去政治化上,三分之二以上的网民利用互联网从事看电视/电影、听音乐、上微信/微博等娱乐和社交活动,63.4%的网民利用网络购物,同时超过三分之一的网民利用互联网开展玩网游、阅读电子书等行为。此外,当考察互联网信息消费内容时,42.7%的网民经常关注美食、旅行等内容,30.2%的网民对音乐、艺术和时尚内容感兴趣,甚至有20%的网民经常关注名人八卦信息。简言之,中国网民在利用互联网的方式和内容上均表现出很强的去政治化特征,大多数网民在互联网利用上凸显出强“娱乐导向性”,这值得我们深入探讨去政治化的成因及其后果。

表2 中国网民去政治化状况

为了系统评价网民去政治化的程度,本文应用等级反应模型基于上述问题估计了公众“行为去政治化”和“内容去政治化”的综合分值,模型结果见表3。等级反应模型为双参数模型,包括参数α和β。参数α为区分度,反映题项区分受访者潜在特质的能力。不同的题项有不同的区分度,正分度大的题项能够更好地将不同水平的受访者区分开。譬如在网上看电视/电影、听音乐在测量去政治化时区分度更好,而利用微博/微信等社交媒体则区分度较低。参数β为难度系数,β1代表“是”和“否”2个选项的边界对应的个体潜在特质。受访者对于每个题项的回答都有一个潜在特质得分,例如,“在网上购物”这一问题的β1为-0.62,表示行为去政治化倾向小于-0.62时,受访者倾向于选择“是”这一选项。本文最终将行为和内容去政治化标准化为0~1之间的区间值,以便后续分析。

表3 去政治化的等级反应模型结果

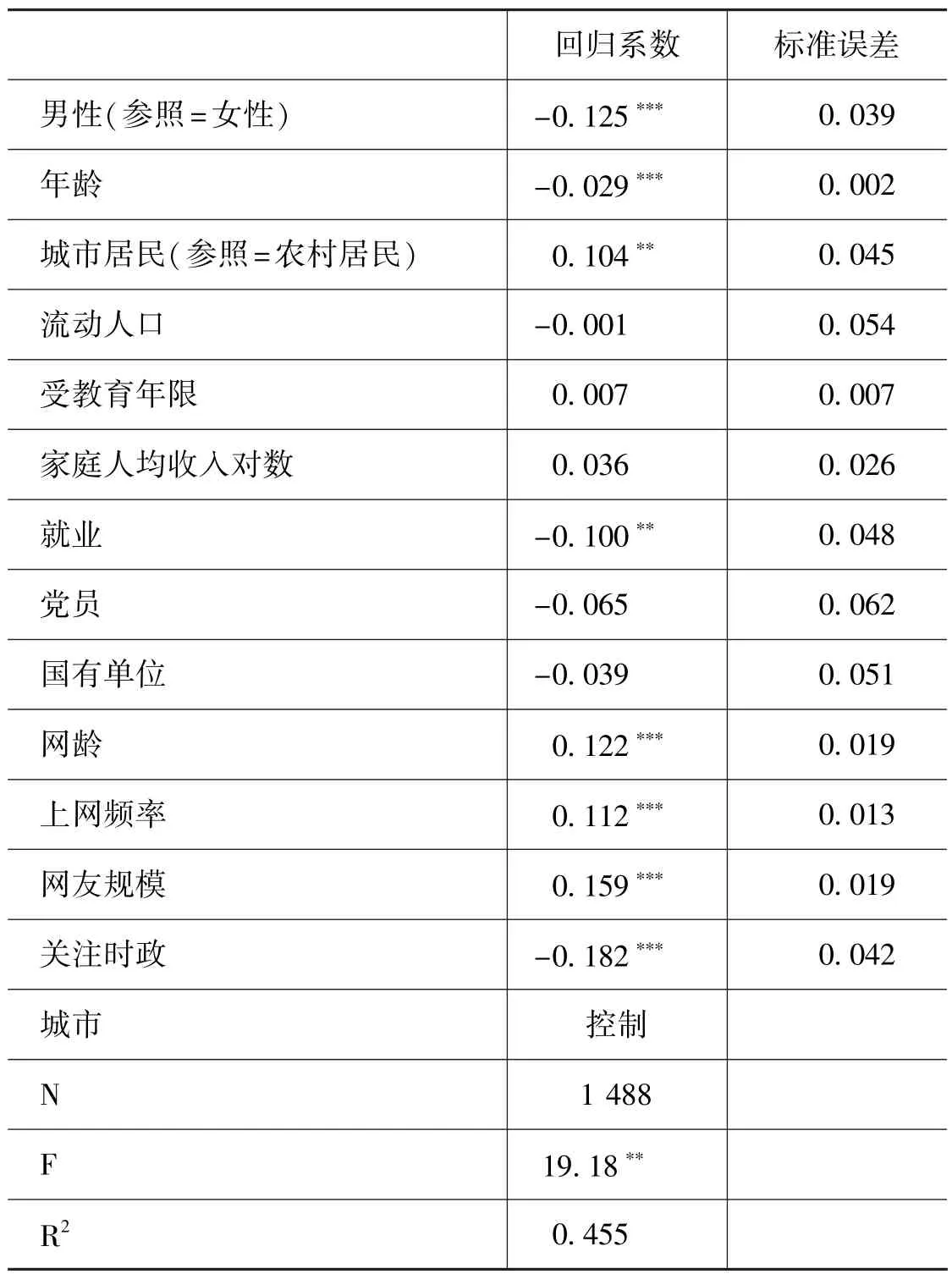

众所周知,互联网为公众参与公共生活带来了重要机遇,强化了公众获取和理解政治信息的能力,丰富了公众参加公共事务的渠道和施加政治影响的机制。然而,伴随着互联网的繁荣发展,互联网也为公众提供着更为丰富的生活和社交场域,上文已经发现互联网用户的去政治化倾向日趋明显。那么,社会的不同群体在互联网去政治化方面是否有系统性差异?尽管本文重点在于讨论去政治化的后果而非探讨去政治化的成因,然而,对这一问题的应答有助于我们深入理解互联网去政治化的成因,并为恰当理解互联网去政治化的复杂政治效应提供坚实依据。我们利用回归模型定量地考察了互联网去政治化的群体差异及其影响因素,其结果呈现见表4。考虑到既有文献讨论了人口学特征、社会经济地位、政治地位和网络介入方式与程度均对公众的网络利用行为和方式具有重要影响,回归模型纳入了上述这些变量,并考察了互联网去政治化的区域差异。

根据表4,我们发现互联网去政治化的确存在巨大且显著的群体差异,我们构建的回归模型解释了将近一半的去政治化差异原因。首先,性别、年龄、户口等人口学变量对互联网去政治化有显著影响。女性比男性显著地更去政治化地利用互联网,年龄越大的人群比年轻人更不倾向去政治化,城市居民比农村居民的去政治化程度更高。其次,教育和经济因素并非互联网去政治化的根源,公众接受教育的程度和家庭收入并不显著影响其去政治化程度。公民当前的工作状态——即是否就业构成去政治化的重要原因,非就业人群比就业群体更多地呈现出去政治化倾向;党员和国有单位等政治身份对互联网去政治化并未有显著影响。再次,公众的网络介入方式和程度显著地影响着其去政治化程度,总体上网络介入程度越强的公众去政治化程度显著越高。网民的上网时间越长、上网频率越高、拥有的网友规模越大,其去政治化程度就更高。相反,网民关注时事政治的行为显著地负相关于去政治化,这与我们的假设一致。限于篇幅,此处不对上述因素影响去政治化做具体机制性探讨,但理解互联网去政治化的基本特征和群体差异是理解其政治效应的基本前提。

表4 互联网去政治化的影响因素模型

5 互联网去政治化的政治效应

5.1 互联网去政治化与政治兴趣、政治疏离

政治兴趣和政治疏离反映公众对公共事务的关注和介入程度。图1呈现了互联网去政治化对二者的干预效应。图1左侧描绘了不同干预(去政治化)水平对应的政治兴趣期望概率,互联网去政治化的干预效应呈现出比较复杂的形态:当去政治化得分较低(0.1~0.4)时,政治兴趣的发生概率从0.4下降到0.3。当去政治化得分介于中等水平时政治兴趣的期望概率有所上升,到干预水平超过0.8后,政治兴趣的期望概率再次下降。根据右侧响应函数曲线变化的趋势,互联网去政治化对政治兴趣的边际影响呈现出先上升再下降的趋势,仅有当去政治化处于较低水平或高水平时其边际变化才统计显著。简言之,当公众去政治化程度较低时,其对政治感兴趣的概率随着去政治化程度的加强而快速下降,然而,中等程度的去政治化对政治兴趣没有显著影响,而高水平去政治化进一步导致公众政治兴趣的下降,只不过下降速度放缓了。

图1 互联网去政治化对政治兴趣、政治疏离的干预效应图

与政治兴趣相似,互联网去政治化对政治疏离的干预效应呈现出复杂的结果。根据图1右侧,从响应函数曲线来看,在低度去政治化水平下,政治疏离的期望概率略有上升,表明轻微的去政治化会小幅度引起政治疏离感的上升。当去政治化得分为中等水平时,政治疏离的期望概率有些下降,表明当去政治化水平适中时,公众的政治疏离感反而有所下降。当去政治化得分超过0.8后,政治疏离感进一步上升。结合响应函数的变化趋势可以发现,互联网去政治化在0.8分以上时对政治疏离有显著影响。这表明,尽管轻微去政治化引起政治疏离感上升、中度去政治化导致政治疏离感下降,但其边际变化并不统计显著,当互联网去政治化达到高水平时,严重的去政治化会大幅提升民众的政治疏离感。综上,互联网去政治化对政治兴趣、政治疏离的影响依赖于去政治化的程度。低度去政治化会引起政治兴趣的显著下降,高度去政治化不仅削弱了公众对政治生活的兴趣,更引起政治疏离的大幅上升。政治疏离作为政治兴趣的反面概念,互联网去政治化对二者有类似影响,进一步验证了上述关系的稳健性。

5.2 互联网去政治化与政治知识

在探究了互联网去政治化对政治兴趣、政治疏离的影响后,我们进一步讨论互联网去政治化与政治知识之间的关系,发现互联网去政治化与政治知识之间存在倒U型关系(图2左侧),互联网去政治化在影响政治知识时呈现出先递增再递减的趋势,在变化过程中存在一个拐点(0.7),即当互联网去政治化得分小于0.7时,政治知识的概率期望略有上升,当互联网去政治化得分大于0.7时,政治知识的概率期望从0.75下降到0.7。图2右侧的响应函数的边际变化趋势表明,中等水平的去政治化对政治知识的影响并未达到显著水平,只有当互联网去政治化得分大于0.75时,去政治化对政治知识的干预效应显著,去政治化对政治知识的负向作用不断加强。这表明当公众互联网去政治化程度非常高时,政治知识得分显著下降。

图2 政治知识的响应函数和干预效应图

5.3 互联网去政治化与政治信任

政治信任测量了公众对公共权威的信赖及对其执政绩效的认可程度。首先来分析互联网去政治化对政治信任的影响,考虑到既有文献对层级化政治信任的观察,本文分别考察了互联网去政治化对中央和地方政府信任的影响。图3呈现了互联网去政治化对中央和地方政府信任的影响。图3左侧为中央政府信任的干预效应,表明互联网去政治化对中央政府信任的影响呈现递增趋势,即随着互联网去政治化越来越强,公众信任中央政府的概率在增加,且递增幅度在0.82到0.92之间,当去政治化得分为0.1时,那么超过80%的可能性会信任中央政府;如果互联网去政治化为1分,那么信任中央政府的概率增加到92%。结合响应函数曲线的边际变化,去政治化的干预效应在95%的置信水平上较为复杂,当互联网去政治化的得分在中等水平,中央政府信任的发生概率显著上升,表明中央政府信任伴随着去政治化显著提升。当互联网去政治化处于低水平或较高水平时,互联网去政治化的干预效应不再显著。总体上,随着互联网去政治化的加强,中央政府信任的发生概率不断提升,但主要在去政治化得分为中等水平时统计显著。

图3 政府信任的响应函数和干预效应图

图3右侧呈现了互联网去政治化对地方政府信任的干预效应。虽然响应函数曲线图表明,互联网去政治化对地方政府信任有正向影响,随去政治化的程度加深,信任地方政府的概率由0.68提升到0.73,但是互联网去政治化的干预效应并不显著,即互联网去政治化对地方政府信任并不会产生实质性影响。

图4 政府质量的响应函数和干预效应图

5.4 互联网去政治化与政府质量

最后,我们进一步考察互联网去政治化对公众评价政府质量的影响。图4是互联网去政治化对代表性、公平性和回应性等政府质量的干预效应。首先,互联网去政治化对代表性有负向影响,即公众越去政治性地利用互联网越倾向于认为政治制度缺乏代表性,而这一关联在低度和高度去政治化时表现尤为突出。结合干预效应函数图可以发现,互联网去政治化得分大于0.8时,其干预效应及其边际变化均统计显著,即当互联网去政治化非常严重时,公众认可的政治制度代表性会大幅下降。其次,互联网去政治化总体上也负作用于公众对政治制度公平性的评价,去政治化程度越高,公众感知的公平性越低。结合干预效应函数,去政治化对公平性评价的负向影响主要发生在去政治化为中低水平时,而高度去政治化对公平性没有显著影响。再次,互联网去政治化与感知的政府回应性的关系与公平性基本一致。去政治化总体上与感知的政府回应性负相关,且这一负向影响主要发生在去政治化处于中低水平时。概括起来,中低度和高度互联网去政治化都会降低公众对政府治理质量的评价,中低度去政治化削弱了公众对政治制度的公平性和回应性的认知,而高度去政治化则侵蚀着公众感知的政治代表性。简言之,去政治化不仅影响公众对政治生活的介入程度,还影响其对政治过程的理解和认知,塑造着政府治理质量和合法性的形成,长此以往还会影响公众政治参与的模式选择。

6 结语

众所周知,互联网为公民积极参与公共治理提供了更为丰富的政治信息、更为广泛的社会网络、更为均等化的参与途径和更具影响力的参与机制,为当前协商民主、参与民主等治理实践提供了新机遇。早期文献认为“数字鸿沟”限制着互联网在民主治理中的作用,发达地区、社会优势群体从网络参与中获益更多,然而,新近研究表明互联网正日益成为不同社会群体参与公共事务的新机制[44]。然而,与互联网对政治生活的积极效应相对,近年来日益兴盛的互联网娱乐化、商业化趋势驱动着互联网去政治化的蔓延,进而塑造着公众对政治生活和公共事务的态度和倾向。商业力量、娱乐文化和全民社交在互联网中的盛行导致公众日益疏离于政治生活[29],引起公众政治知识和经验的匮乏,限制着其对公共事务的信息处理和理性参与能力,而网络极端或虚假信息的扩散激化着极端性政治行动。处于快速网络化过程的中国在互联网去政治化方面正加速推进,有必要对去政治化的政治后果进行系统的理论和实证研究。

本文在区分互联网使用的政治化和去政治化两种模式的前提下,利用“2015年中国城市治理调查”网民数据,采取广义倾向值匹配方法系统讨论了互联网去政治化的政治效应,并对互联网去政治化影响政治心理态度的关联模式和影响机制进行了理论化建构。研究发现:第一,互联网去政治化对政治兴趣和政治疏离发挥着类似影响,低度去政治化会引起政治兴趣的下降,而高度去政治化不仅削弱了公众的政治兴趣,更引起政治疏离的大幅上升;第二,中低水平的去政治化并未引起政治知识的下降,但高度去政治化显著地引起政治知识的匮乏;第三,互联网去政治化对地方政府信任并未有实质性影响,但对中央政府信任有显著正向影响,尤其是中等去政治化时有显著影响;第四,中低度和高度去政治化都会降低公众感知的政府质量,中低度去政治化削弱了公众对公平性和回应性的认知,而高度去政治化则侵蚀着代表性的感知。

概言之,互联网时代日益强化的互联网去政治化正在带来复杂的政治心理后果,是塑造公众政治态度、政治心理的核心因素。总体上互联网去政治化对国家治理具有一定的负面效应,尽管去政治化可以强化公众对中央政府的信任,但高度去政治化导致公众缺乏参与公共治理的兴趣,疏离于政治生活,进而缺乏基本的政治知识。互联网去政治化不仅影响公众对政治生活的介入程度,还影响其对政治过程的认知,塑造着公众对政府质量的评价和政治支持的形成,总体上去政治化对政治制度的代表性、公平性和回应性评价发挥着负向影响,长此以往会影响公众参与公共治理的模式偏好和国家治理的良好运行。由于篇幅限制,本文主要讨论了互联网去政治化的政治后果,对去政治化的根源仅做简要探讨,也未进一步讨论去政治化的政治行为后果,这些研究议题将在后续研究中进一步弥补。

参考文献:

[1]中国互联网络信息中心.中国互联网络发展状况统计报告[R].北京:中国互联网络信息中心,2017.

[2]BREWER G A,NEUBAUER B J,GEISELHART K.Designing and Implementing E-Government Systemscritical Implications for Public Administration and Democracy[J].Administration&Society,2006(4):472-499.

[3]ALEXANDER C J,PAL L A.Digital Democracy:Policy and Politics in the Wired World[M].London:Oxford University Press,1998.

[4]汪晖,许燕.“去政治化的政治”与大众传媒的公共性——汪晖教授访谈[J].甘肃社会科学,2006(4):235-248.

[5]李春雷,曹芝慧.社会公共事件中民众“去政治化”的话语表达研究——基于南昌“象湖事件”的实地调研[J].新闻界,2017(7):85-93.

[6]PRIOR M.News VS.Entertainment:How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout[J].A-merican Journal of Political Science,2005(3):577-592.

[7]BAUMGARTNER J C,MORRIS J S.Myfacetube Politics Social Networking Web Sites and Political Engagement of Young A-dults[J].Social Science Computer Review,2010(1):24-44.

[8]NORRIS P.Digital Divide:Civic Engagement,Information Poverty,and the Internet Worldwide[M].London:Cambridge University Press,2001.

[9]IM T,CHO W,PORUMBESCU G,et al.Internet,Trust in Government,and Citizen Compliance[J].Journal of Public Administration Research&Theory,2014(3):741-763.

[10]GRABER D A.Processing Politics:Learning from Television in the Internet Age[M].Chicago:University of Chicago Press,2001.

[11]DELLI CARPINI M X.Gen.Com:Youth,Civic Engagement,and the New Information Environment[J].Political Communication,2000(4):341-349.

[12]LUPIA A,PHILPOT T S.Views from inside the Net:How Websites Affect Young Adults’ Political Interest[J].Journal of Politics,2005(4):1122-1142.

[13]HAMPTON K N,GOULET L S,RAINIE L,et al.Social Networking Sites and Our Lives:How People's Trust,Personal Relationships,and Civic and Political Involvement Are Connected to Their Use of Social Networking Sites and Other Technologies[R].Washington,DC:Pew Research,2011.

[14]CERON A.Internet,News,and Political Trust:The Difference between Social Media and Online Media Outlets[J].Journal of Computer-mediated Communication,2015(5):487-503.

[15]KOBAYASHI T,INAMASU K.The Knowledge Leveling Effect of Portal Sites[J].Communication Research,2014(4):482-502.

[16]PUTNAM R D.Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community[M].New York:Simon and Schuster,2001.

[17]BONFADELLI H.The Internet and Knowledge Gaps:A Theoretical and Empirical Investigation[J].European Journal of Communication,2002(1):65-84.

[18]KAUFHOLD K,VALENZUELA S,ZúñIGA H G D.Citizen Journalism and Democracy:How User-Generated News Use Relates to Political Knowledge and Participation[J].Journalism&Mass Communication Quarterly,2010(3-4):515-529.

[19]DIMITROVA D V,SHEHATA A,STRöMBäCK J,et al.The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns:Evidence from Panel Data[J].Communication Research,2014(1):95-118.

[20]ZHANG W,JOHNSON T J,SELTZER T,et al.The Revolution Will Be Networked the Influence of Social Networking Sites on Political Attitudes and Behavior[J].Social Science Computer Review,2010(1):75-92.

[21]VERBA S,NIE N H.Participation in America:Political Democracy and Social Equality[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[22]SEEMAN M.On the Meaning of Alienation[J].American Sociological Review,1959(6):783-791.

[23]WRIGHT J D.The Dissent of the Governed:Alienation and Democracy in America[M].New York:Academic Press,1976.

[24]KENSKI K,STROUD N J.Connections between Internet Use and Political Efficacy,Knowledge,and Participation[J].Journal of Broadcasting&Electronic Media,2006(2):173-192.

[25]DELLI CARPINI M X,KEETER S.What Americans Know about Politics and Why It Matters[M].New Haven,CT:Yale U-niversity Press,1996.

[26]MILLER A H,LISTHAUG O.Political Parties and Confidence in Government:A Comparison of Norway,Sweden and the U-nited States[J].British Journal of Political Science,1990(3):357-386.

[27]EASTON D.A System Analysis of Political Life[M].New York:Wiley,1965.

[28]AGNAFORS M.Quality of Government:Toward a More Complex Definition[J].American Political Science Review,2013(3):433-445.

[29]PRIOR M.Post-Broadcast Democracy:How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections[M].London:Cambridge University Press,2007.

[30]HOLBERT R L.A Typology for the Study of Entertainment Television and Politics[J].American Behavioral Scientist,2005(3):436-453.

[31]孟天广,郭凤林.大数据政治学:新信息时代的政治现象及其探析路径[J].国外理论动态,2015(1):46-56.

[32]张爱军.“情感的困斗”与网络政治暴力[J].湖南师范大学社会科学学报,2017(6):89-96.

[33]KIM Y,CHEN H-T,DE ZúñIGA H G.Stumbling Upon News on the Internet:Effects of Incidental News Exposure and Relative Entertainment Use on Political Engagement[J].Computers in Human Behavior,2013(6):2607-2614.

[34]LEE K M.Effects of Internet Use on College Students'Political Efficacy[J].Cyberpsychology&Behavior the Impact of the Internet Multimedia&Virtual Reality on Behavior&Society,2006(4):415.

[35]NIE N H,ERBRING L.Internet and Society[J].Stanford Institute for the Quantitative Study of Society,2000(3):14-19.

[36]WILLIAMS D.Groups and Goblins:The Social and Civic Impact of an Online Game[J].Journal of Broadcasting&Electronic Media,2006(4):651-670.

[37]SHAH,KWAK N,R.LANCE HOLBERT D.“Connecting” and “Disconnecting” with Civic Life:Patterns of Internet Use and the Production of Social Capital[J].Political communication,2001(2):141-162.

[38]IYENGAR S,CURRAN J,LUND A B,et al.Cross-National Versus Individual-Level Differences in Political Information:A Media Systems Perspective[J].Journal of Elections Public Opinion&Parties,2010(3):291-309.

[39]WELLMAN B,HAASE A Q,WITTE J,et al.Does the Internet Increase,Decrease,or Supplement Social Capital?Social Networks,Participation,and Community Commitment[J].American Behavioral Scientist,2001(3):436-455.

[40]ZHENG X,RABE-HESKETH S.Estimating Parameters of Dichotomous and Ordinal Item Response Models with Gllamm[J].Stata Journal,2007(3):313-333.

[41]肖唐镖,王欣.中国农民政治信任的变迁——对五省份60个村的跟踪研究(1999~2008)[J].管理世界,2010(9):88-94.

[42]FARRELL H.The Consequences of the Internet for Politics[J].Annual Review of Political Science,2012(1):35-52.

[43]GUARDABASCIO B,VENTURA M.Estimating the Dose-Response Function through a Generalized Linear Model Approach[J].Stata Journal,2014(1):141-158.

[44]GAINOUS J,MARLOWE A D,WAGNER K M.Traditional Cleavages or a New World:Does Online Social Networking Bridge the Political Participation Divide?[J].International Journal of Politics Culture&Society,2013(2):145-158.