对生活的深刻追问

——PSA“青策计划2017”

2018-05-17整理薛莲青

整理:薛莲青

2017年11月24日,“青策计划2017”于上海当代艺术博物馆(PSA)和上海斯沃琪和平饭店艺术中心拉开帷幕。第四届“青年策展人计划”自2017年5月正式启动以来,在为期两个月的征稿过程中共收到有效稿件66份,其中最终入围的10份方案于7月通过由PSA学术委员会委员克里斯·德尔康(Chris Dercon)、丁乙、费大为、冯原、龚彦、侯瀚如、马克·维格利(Mark Wigley),以及特邀评委张培力和客座评委雷内·洛朗索(René Lorenceau)所组成的评审团队的面试遴选,最终决选出三组获胜方案。

第四届“青年策展人计划”评选出的三组获胜方案分别是“甜蜜的家”(莫万莉、邓圆也、林琳)、“#标签”(冯立星、史纪、吴有)和“光源度假村”(冯安怡、吕斯乔)。经过四个月的方案调整和落地,最终得以面向公众展出。

“青年策展人计划”自2014年创立以来已连续举办三届,助力二十余位青年策展人实现了九场展览。作为国内目前独树一帜的青年策展人发展与研究项目,PSA的“青年策展人计划”致力于发掘华人青年策展力量,为他们提供实践理想的平台、全面且深度的指导、进入公共视野的途径和良性的成长环境。视野广阔的国际评审阵容、专业的展览事务支持以及一流的展示平台,不仅为获选的青年策展人提供了国际上活跃的发展机会,更是为中国当代艺术的发展提供强大的动力。

甜蜜的家

策展人:家庭妇女讨论群(莫万莉、邓圆也、林琳)

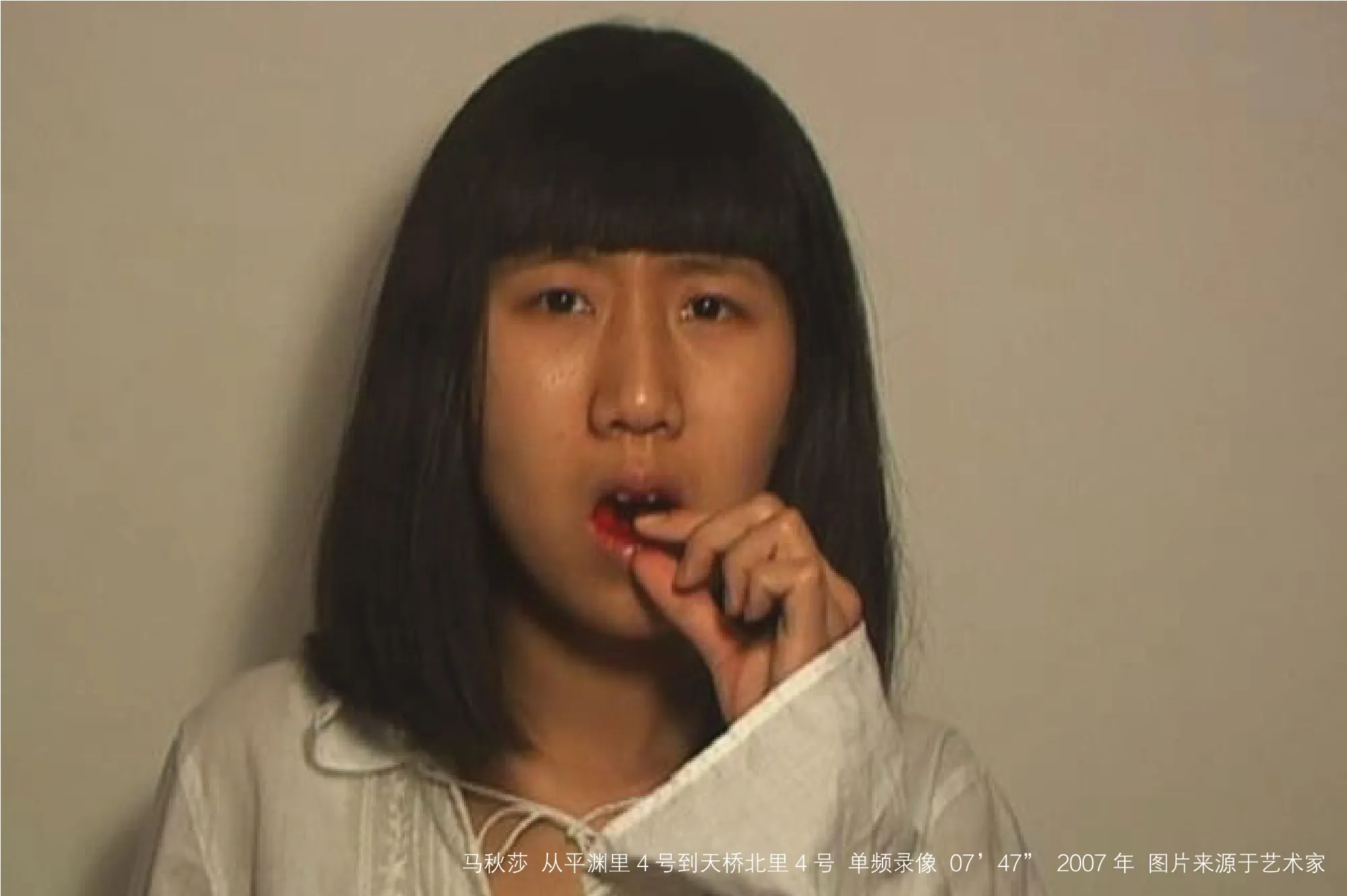

参展艺术家:吴迪、姚微微 & 尹舜、戚山山、周渐佳 & 李丹峰、马圆融、叶甫纳、胡尹萍、马秋莎、曾不容 & 邓涵彬、韩夏

展览简介:

“甜蜜的家”展览关注女性和家庭空间之间的多义关系,探讨了“家之甜蜜”的意象建构,并试图通过观看者的偷窥视角去解构这一历史建构意象。此外,展览试图借助本身的内容结构和空间关系,探讨观看的行为和展示空间之间的关系,以空间化的方式来对展品关系、展出形式、观众行为进行引导和限定。

展览从建筑装置、艺术作品和文献展示三条线索出发,六面规则排列的规训之墙以文献形式,从劳动分工、亲密关系、抵抗与暴力等不同侧面叙述“甜蜜的家”的意象建构。被规训之墙围裹的五个异形空间——“劳动之茧”“伦理之茧”“亲密之茧”“非核心家庭之茧”“疗愈之茧”,既象征着家庭的内向性和私域感,也是艺术介入的空间。

五个空间由吴迪、姚微微 & 尹舜、戚山山、周渐佳 & 李丹峰、马圆融五位/组建筑师设计,通过不同的材料意象和结构形式对主题进行诠释。五位/组艺术家叶甫纳、胡尹萍、马秋莎、曾不容 & 邓涵彬、韩夏的作品则在五个茧中被呈现,通过影像、参与式表演、画作等多种形式来探讨涉及上述空间主题的另一种可能性。规训之墙的开口层层递进而形成的窥视之锥,使得观者能够参与并解构“甜蜜的家”的空间想象。“我们希望在展览中用类似窥视的方式来刺穿私人领域的隔离性,让观众在有趣的空间感中见证那些正在家庭中崩盘的现代设定,如公私分界、生产格局、权力话语、浪漫关系、自由平等博爱等神话”,策展人之一的莫万莉讲道。

PSA学术委员会委员、艺术家丁乙点评道:“‘甜蜜的家’这三个策展人都来自同济建筑学院,但是她们探讨的问题实际上并不仅仅关于建筑,而是跟家庭有关,关于女性的生存、女性对社会感受到的压力或者是向往。在这样的一个项目里面她们做了非常有情节安排的展场设计,有相对比较私密的、非常个人化的单独空间,也有非常错落有致的在一个大空间里面互相组合的展陈安排。通过这样的展览形式使得这一主题能够被更有说服力地挖掘出来,我觉得是非常令人期待的。”

PSA学术委员会委员、教授冯原点评道:“‘甜蜜的家’围绕着女性、妇女和家庭的历史,包括今天我们所说的以家庭为中心的所谓的个人权力,包括隐私以及生活幸福这一方面的问题,所建构的一整套的思考方式。我认为她们的选题本身是切中了今天社会变动的一个要害,也能够反映出今天我们所在的这个充满巨变的社会中对我们生活方式产生反思的一种可能性。”

曾不容 & 邓菡彬 正在发生 综合材料、视频 45 平方米 2015 年 图片来源于艺术家

马秋莎 睡美人 单频录像 4’44” 2015年 图片来源于艺术家

叶甫纳 直播计划—宅之书 视频装置、直播录屏 38’15”、53’30”、45’54” 2015—2016年 图片提供:马秋莎

韩夏 20TH 视频 2’10” 2017年 图片来源于艺术家

#标签

策展人:冯立星、史纪、吴有

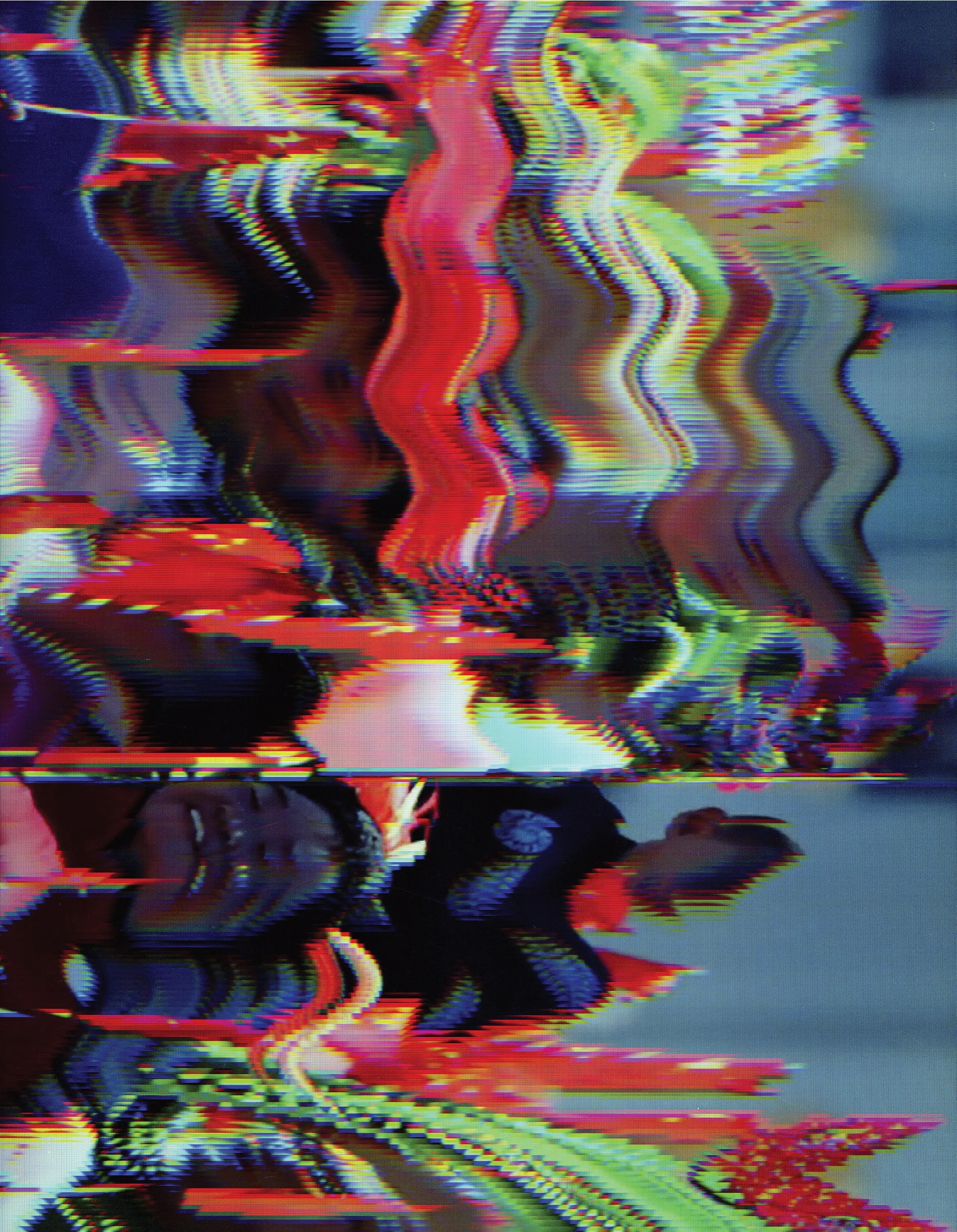

参展艺术家:蔡承良、陈抱阳、冯菲菲(澳大利亚)、雷荣华、李宛、李维伊、刘诗园、王骁楠、王韫琛、王子耕、吴逸飞、张微伟

展览简介:

“#标签”展览制造了一个虚拟社交网络的物理空间。社交媒体上广泛使用的“#”不仅是一个用于信息分类的标记,更衍生出数字世界与现实世界的互动。本次展览正是基于这种互动关系,重新思考艺术实践中美术馆和艺术家的身份,并邀请参与者随时打破既定身份。

展览将经由“#线上”和“#现场”平行展开:“#线上”将展厅转化为实时更新和存储的云空间,艺术家首先通过“#”关键词定义自己的作品,同时观众通过扫码为每件作品添加新的“#”定义;“#现场”则是云空间的物理地址,是激发互动行为的物理界面。

“#”关注数字变革中艺术创作从着眼于宏大叙事到细微差异的转向。可以观察到,一些艺术家正试图借助数字手段制造陌生:信仰、财富、街道、城市、苹果公司、无人超市……日常事物被赋予新的状态并被重新认知。“#”展览的初衷,正是将这些作品并置于同一空间中,并激发和捕捉参与者的反应和反馈。

作为策展人之一的冯立星说道:“我们的展览是希望做一个艺术家和观众之间的扁平化互动平台。我们也把此次展览当作一个试验室来做,在这个试验室里,观众、艺术家和策展人在同一个平台上,我们试图去抹掉他们之间的边界。展览中有很多互动,艺术家可以发表自己对于作品的见解,观众也可以随时评论艺术作品,从而两者间形成一种对话关系。我们作为策展人其实是无限退后,从而鼓励他们这种互动。”

PSA学术委员会委员、柏林人民剧院艺术总监克里斯·德尔康点评道:“#标签”所构思的展览形式是一个实验室,一个具有实验色彩的空间结构,一个可以供大家观赏并思考的平台,让大家去反思艺术品、美术馆、展览的角色,尤其是数据收集的角色。整个展览,整个环境,通过空间和视觉图像化的作品、数据收集和记忆重现方式都令我们回想起Hubert Damisch、Richard Hamilton与Sarat Maharaj的展览,正是这些实践家和思想家定义了传统的策展模式。

中国当代著名策展人、艺术批评家侯瀚如讲道:“‘#标签’面对今天数码文化对于我们观察事物,对事物进行分类、理解、展示的一种模式上的转变,进行了呈示。出于建筑学习背景,策展人很关注数码文化对于建筑设计、城市问题的思考和改变。从策展的角度来说,他们倾向于一种跟普通的艺术展览很不一样的方式。所以从这一点来说这三个展览并立在一起的时候你会觉得有一种很有意思的对比和多样性。”

陈抱阳 不可同步的撕裂(其一) 灯布UV打印 160×120cm 2016年 图片来源于艺术家

光源度假村

策展人:冯安怡、吕斯乔

参展艺术家:陈维、郑婷婷(香港)、丁行健(纽约)、胡靖、梁半、刘禹扬、卤味高清频道(彭文彪、米、李冠廷、Nio)、山河跳!(黄山+黄河)、王欣、黄慧妍(香港)、杨沛铿(香港)、童义欣(纽约)、余淑培(香港)

展览简介:

“光源度假村”是一处位于上海市中心的心理疗愈度假胜地。策展人以度假村创办人的身份邀请13位/组坐标全球的80后华人艺术家,共同为观众打造浸没式的治愈体验,模拟都市人渴望的世外桃源。

借用虚构空间的构造与机能,展览直接或间接回应了城市紧张生活中起因不同、形态各异的精神症候。无论是看似无厘头的恐惧症,还是从学理或临床上被界定为心理异常的状态和行为——艺术家通过作品表现都市人的焦虑不安来自广泛的根源:有些与社会热点议题息息相关,如食品和公共安全,婚姻压力,抑或信息技术与社交媒体的发展;有些则十分私密,源于内心深处的自我反省。“光源度假村”在检视艺术创作对人类心理和情感的关注,以及艺术家在社会问题中所扮演角色的同时,质疑将心理问题商业化的操作,试图呈现一系列时下流行的心理疗愈手段,从情感真人秀、灵性反应疗法到催眠冥想,再到对自然与超自然现象的敬拜等。展览尝试揭示和反思当代生活中另类心理治疗策略的兴起和“治愈文化”的渗透,继而解构集体潜意识中对“感觉好些”的期望,重新讨论心理健康这个重要却时而被忽略的议题。

展览期间,策展人还将联合艺术家举行多场公教活动,包括艺术家工作坊、策展人导览、跨学科讨论会和田野调查等,邀请观众一同参与到对问题的探究、体验和讨论中。

PSA学术委员会委员、建筑师、教授马克·维格利点评道:“‘光源度假村’非常严肃地探讨了心理治疗这个话题。有些时候心理治疗被大家视为是某种缺陷的象征:我心理有问题,所以我需要心理咨询师。但从某种角度来看,我们现在正生活在一个心理治疗无处不在、时刻发生的时代。甚至可以说,展览可能就是作为某种心理治疗的方式来呈现的,公众去看展,就是去接受某种心理治疗。就这个角度而言‘光源度假村’这个策展方案非常有趣,当你进入这个展览就是进入了某种心理治疗的空间,但你接受的是一种非常奇怪的疗法,当你看完展览出场的时候可能比入场的时候还要紧张。”

童义欣 观察鸟粪的外星人 视频 2’22” 2017年 图片来源于艺术家

陈维 在浪里#4 喷墨打印照片 150×187.5cm 2013年 图片提供:Leo Xu Projects(上海)

作为“青策计划2017”的特别项目,2017年11月25日至26日举办的“观点策展”研讨会,邀请包括费大为、费俊、龚彦、姜珺、赖香伶、鲁明军、皮力、邱志勇、阮庆岳、徐文瑞、郑慧华、左靖在内的逾十位资深策展人和学者针对“当代文化与城市景观”“当代艺术与历史书写”“网络社会·数字媒介·艺术行动”和“社会实践与艺术生产”等四项策展主题进行研讨并面向公众开放,呈现一场辐射整个华裔策展群体,以对当代策展实践的思考为基点展开的跨类型、多界面的文化探讨。