时代肖像背后的人文情怀

2018-05-17徐健

《家客》是一部为上海这座城市的人、历史、文化而书写的作品。它有叙事上的细腻与谦卑、世俗与尊贵,也有气质上兼容并包、海纳百川,它赓续了海派话剧的艺术传统、文化基因,又依托时代、审美的演进为海派话剧增添了新时代的新质,令其更加的精致与厚实。

“生活里是没有如果的,只能有一种活法。”然而,在戏剧的虚拟时空中,剧作家却偏偏为他的人物赋予了三种不同的活法和抉择,设置了三种迥异的命运走向和人生况味,在想象与虚构、归来与离去、坚守与舍弃、理想与世俗的纠结、错位中,给平淡的人生增添了更多的偶然与波澜。如果生活中果真有重新选择的机会,你还会忠于自己的理想与信念吗?这就是话剧《家客》搭建起的叙事逻辑和叙事伦理,一个开放的、不确定的又带有荒诞意味的精神世界。由上海话剧艺术中心出品、喻荣军编剧的话剧《家客》可谓近年来国内原创话剧的上乘之作。它用陌生化的情节结构讲述时代变迁下的百态人生,用纤细的情感神经支撑起一代人的精神理想,用多彩的时代肖像映衬出知识分子的情怀与良知。它是这个时代的记录者,更是这个时代的深思者、守望者。

一

1976年这一年,发生的重大历史事件和历史转折改变了无数人的命运,自然也包括剧中的三个主角马时途、莫桑晚、夏满天。这一年,正在唐山出差的马时途,遭遇了大地震,刚刚收到的公款也在地震中遗失了。此时的马时途会如何选择?是回到上海接受“贪污失职”的处理,还是留在唐山隐姓埋名,开启新的生活,抑或回来告别后再选择消失。这个全剧叙事的元背景成为牵制剧作三种情节走向的关键。马时途的选择关系着自己的命运,更影响着莫桑晚、夏满天在此后40年里的身份认同与命运沉浮。而每一次情节的演进和突转的背后,似乎都隐含着时代与人的精神世界之间某种隐秘而复杂的联系:40年的时间流转带来了社会物质生活的焕然一新,也从深层次上改变着人的精神世界和价值判断,那些我们曾经坚守的、追逐的、信仰的东西,是否在时代的发展中变得黯淡无光?是否早已淹没于庸常的世俗生活中,失去了思想的棱角?剧作以“家客”为名,隐隐透露着剧作者对人物命运、心态转换背后精神危机的追问与反思。

倘若从时代的宏观视角,最先触及“家客”身份的是夏满天。他的“客人”心态主要来自于社会身份的边缘、失落。“我们这代人,在这个国家,却始终活得像个客人,都太识相了”,曾经的歌剧演员、文化局副局长,曾经怀揣的艺术理想、文化坚守、社会使命感,在疾驰的社会发展中变得毫无用武之地,在他的身上,知识分子的骨气、操守与一辈子的忍气吞声、谨小慎微构成了矛盾的统一体。与他生活在同一屋檐下的莫桑晚,曾经“不食人间烟火的仙女”、傲气十足的名牌大学社会学教授,退休后却远离书斋,蛰伏陋室,沉浸于茶米油盐酱醋。而当一个看不惯大学变成利己主义者的家园、把聪明才智发挥在同诈骗电话斗智斗勇的过程中的知识分子莫桑晚变成“学问有个屁用,能顶得上一斤鸡毛菜”、每日跑银行倒腾存款的家庭主妇莫桑晚时,那种精神境界的巨大反差,则多少让人在叹息之余感喟时代、生活的无奈与残忍。马时途是为国家的工业发展做出过重要贡献的人,然而,随着工厂的倒闭,“工人老大哥”“国家主人”的身份也因“产能过剩”被这个时代淘汰了,成了名副其实的被遗忘者。剧中的三个主角无一例外都曾是这个国家建设的主人,结果却不约而同地变成了国家的客人,从改革的参与者变成了看客甚至多余人。当然,他们也在尝试改变,第二幕中,依旧怀揣着理想的夏满天希望用《今夜无人入眠》引领那些沉迷于流行文化中的歌者,用严肃艺术召唤人们麻木的心灵,然而,他改造现实的努力最终变成了对知识分子尊严的屈辱,直至让其付出了生命的代价。是这个时代不再需要他们的参与和贡献?还是他们的精神信仰已经成为“产能过剩”的代名词,被这个时代所遗忘、抛弃?显然,来自社会身份的落差感、挫败感是剧作家所呈现的“家客”心态的第一重反思。它所描绘的是一幅沉郁的、忧患的时代表情。

返回微观的家庭视角,剧中第二幕、第三幕的“闯入者”“神秘人”马时途也是“家客”。正是他的出现,引发了剧中人一系列情感和心态的起伏。对于马时途而言,再次的到访,可能是寻根,也可能是救赎,还可能是挽救,他想放下背负了40年的精神包袱,也想再次回到原点,见一见生命中他曾经两次“救过”的女人。他本应是这个家庭的主人,可是历史的牵连、精神世界的差异以及特定时代人与人之间的相互摧残,让他主动选择了漂泊。40年间他饱受身体的放逐与精神的孤独,唯一支撑他的便是莫桑晚在家庭和学术上取得了成果。这种带有自我牺牲意味的漂泊,看似伟大而崇高,实际上却是自惭与悲凉。当这样一位客人突然造访,可想而知,带给莫桑晚、夏满天的不仅仅是恐惧、不安、愤怒、荒唐,更是一种无法预测的未来。对于如今的这两位家庭主人而言,吃饭、睡觉、去公园、拌嘴、相互抱怨等等已然成为生活的一部分,但马时途的到来,彻底打破了这些。只是这一次,他所要打破的不是家庭的圆满、情感的和谐,而是那日渐僵死、麻木的精神和早已习惯了的生活。是马时途说服了夏满天,重新燃起了艺术的激情,整理谱子,教人唱歌;也是透过他的人生经历和夏满天的死亡,大学教授身份的莫桑晚“回归”了,她拿起电话对大学的学术不端行为提出了严厉的批评,并重新审视他们这一代知识分子的责任与担当。“家客”马时途在剧中成了一股力量,他牵引出的不只是40年乃至更为久远的历史,更是激活了深埋在每个人心灵深处的“初心”。由此而言,植根于个体经历、人生选择基础上的精神思辨,以及对自我价值、尊严、理想的召唤与高扬,构成了“家客”心态的第二重反思。这又是一副有温度、有立场的生命表情。

喻荣军在《家客》中创造了一个非常有趣的结构。表面上看全剧三幕讲述的是三种不同的生活可能,却环环相扣,人物关系、情节发展也相互黏连、彼此呼应。三幕的结尾都以莫桑晚的“瞎想想”结束,然后也是这个“瞎想想”为新的叙事埋下伏笔。实际上,细细品味三幕的布局,其实第一幕更像是真实生活的写照,也更加合乎生活逻辑、人情事理。当年的马时途会像大多数人一样,夹杂着劫后余生的心态回到上海,接受组织的调查与命运的安排。由此,他的生活发生了巨大转折,从“文革”中的“红人”变成了蹲过大牢、没有正经工作的看门人,这种人生的荒诞无常让他在拆迁的前一周对妻子莫桑晚再次表达了愧疚。就在此时,一台在他们两个人生活中带有特殊意义的老式打字机的出现,不仅触动了马时途内心的软肋,也勾起了莫桑晚对自身命运和选择的遐想—夏满天“回家”了……1976年,如果马时途“没有从唐山回上海”或者“从唐山回到上海,又走了”,莫桑晚会不会成为一个响当当的知识分子,生活在高知家庭,享受着家庭和婚姻的幸福?于是,沿着这条遐想的主线,三个人的故事有了新的可能。只是每一次的“重新开始”,不管是真实还是虚构、主人抑或客人,生活本身并没有对错之分,也并不都是完美的、遂愿的,最终经受拷问与磨砺的还是人性,而这也是这部作品对于当下的最大观照。

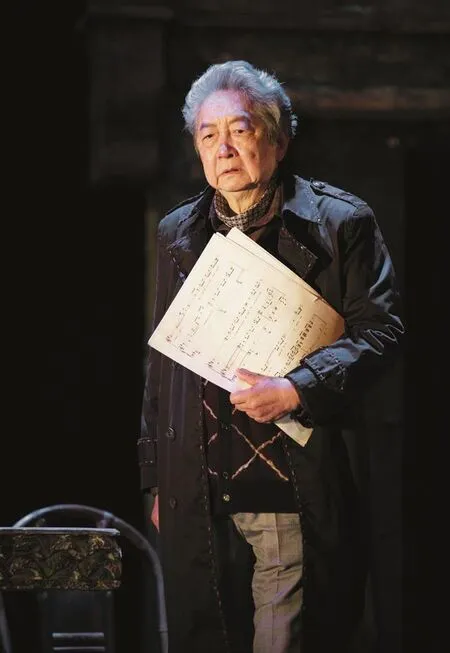

话剧《家客》

二

《家客》延续了喻荣军在《去年冬天》《活性炭》中采用的温情笔调,但这次他没有再把对亲情、家庭的感悟与两代人的沟通作为叙事重心,而是潜入一代人的生命轨迹,从他们的精神肌理中寻找时代的文脉、追寻城市的乡愁,守望一代人、一个城市40年的情感记忆。

剧作的空间设置在一所带有院落的老式平房里。这是马时途出生的地方,也是他漂泊异乡魂牵梦绕的地方。这里留下了他的青春、理想、爱情,也寄予着他对上海这座城市永恒的记忆。40年间,马时途不断地通过阅读报纸了解上海的变化,关注着这里的一举一动,他的记忆已经构成了这所老房子不可分割的历史,这是召唤他回来的“乡愁”。生活在这里的夏满天、莫桑晚似乎没有记忆的负担,他们把这座房子打理得井井有条,甚至都不愿意有任何的改变,可就是在这种习以为常的空间里,他们渐渐变得焦灼、散漫、缺少了方向感。曾几何时,这座房子记录下了他们奋斗的历程,诠释了理想、抱负、责任、坚守这些知识分子的精神蕴涵,如今却都淹没在琐碎的世俗生活中。它们是留在这所房子里的“乡愁”,召唤着夏满天、莫桑晚的尊严与本真。除了物理空间带来的“乡愁”,该剧还通过对逝去时光的追忆表达了另一种文化意义上的“乡愁”,即无论是生活在上海,还是再次回到上海,心灵、情感上的上海永远也回不去了。它不是散落于日常生活中的“喝个咖啡吃点儿面包”、做个“葱烤鲫鱼”“四喜烤麸”、说几句上海话的俏皮话,而是镌刻着一代人刻骨铭心的生命体验的人文记忆。剧中,马时途回忆同莫桑晚第一次见面的情形,每个细节历历在目:“那天阳光真好。我从厂里跑出来,你就站在阳光底下,推着那辆永久牌自行车,整个世界都不一样了……你从朱家角骑到了浦东,我大汗淋漓地从工厂里跑出来,穿着背心,浑身脏兮兮的……”多么单纯、质朴、真实的情感表达和生活场景,而如今,这些上海人曾经的城市记忆都没有了。“以前人们的生活在那里上演,现在却真的要演戏了。戏是有了,单单生活没有了。”莫桑晚对工厂变成剧场、过去美好时光的调侃听起来有些自嘲,背后透露出的却是荒诞与无奈。40年沧海桑田,美好的东西早已一去不复返了,然而,偏偏马时途却一直在异乡守护着它们,可叹可敬。

在剧本的舞台提示里,喻荣军把处于上海中心地带的老房子形容为“一处世外桃源”“城市的繁荣与喧嚣时刻对它进行着挤压,可它却是静止的、卓然的,是回忆,是态度,更是坚持”。但我更愿意将这座老房子看成是“精神的孤岛”,马时途在守护着它,夏满天、莫桑晚也在用自己的改变修缮着它、维护着它。因为在这些“孤岛”的土地上,曾经留下了一代甚至是几代人生活、奋斗的印记,留下了一座城市的集体记忆、文化脉络。遗憾的是,三幕不同故事里,它都难挡被拆除的命运。面对不断加速的城市化脚步,面对科技文明对精神文明的不断冲击,依附于“孤岛”之上的乡愁是否还会常常被人记起?它所面对的现实危机与剧中知识分子面临的信仰危机、尊严危机一样,都是剧作者留给我们的现代性哲思。

三

多年来,以演出地域为基础,评论界给话剧贴上了“京味儿”“海派”“津门”等不同的文化标签。这些标签虽然并不能成为我们观赏话剧演出、判断创作高下的标准,但是却在无形中显示了话剧与特定地域文化、时代演进、传统底蕴乃至风俗语言之间的艺术关联。《家客》是一部为上海这座城市的人、历史、文化而书写的作品。它有叙事上的细腻与谦卑、世俗与尊贵,也有气质上兼容并包、海纳百川,它赓续了海派话剧的艺术传统、文化基因,又依托时代、审美的演进为海派话剧增添了新时代的新质,令其更加的精致与厚实。

《家客》的“精致”主要体现在演员的人物塑造和演出风格的呈现上。比如,张先衡塑造的马时途就是一个内心充满故事的人,从第一幕里内疚耽误了莫桑晚个人理想追求的丈夫,到第二幕里身患癌症,回来寻求谅解、主动担责的闯入者,张先衡的表演节制、沉稳、内敛,把一个已经“死去”的马时途如何获得“重生”的过程演绎得真实、可信,让人回味;宋忆宁饰演的莫桑晚集优雅知性与世俗庸常的气质于一身,既用细微的言行揭示了知识分子内心的矛盾、困惑,也用丰富的情绪表现了她在婚姻情感问题上的纠结、难舍;许承先饰演的夏满天有着上海男人的小气、矫情,也有着知识分子的清高、尊严,但他同时又在表演中赋予了这个人物可爱、善良、贴心的一面,让这个知识分子饱满丰厚,接上了地气。“厚实”则主要体现在用“侧面透露法”传达了深刻的主题意蕴。该剧没有正面谈及历史事件和现实问题,却在日常的烟火气里暗流涌动,处处彰显着历史、时代的信息;没有将故事的发生地转移到小院的外围,却让叙事的时空横跨了40年,推开了剧中人的内心世界与记忆闸门,让这部扎根平凡市井的作品,染上了历史、时代、个体交汇并行的沧桑感。特别值得一提的是,剧中三个人物的身份尽管不断变换,但是最终的职业身份没有离开工人与知识分子,把他们的人生经历投射在40年的叙事时空里,既具有社会变迁的代表性,也深化了剧作的现实感和反思力度。这恰恰也是该剧为海派话剧带来的新质感。

稍感不满足的是,三幕之间穿插的摇滚式歌唱略有喧宾夺主之嫌。从歌词内容看,演唱交代了历史发展的背景,提炼了每一幕情感的主题和生活的色调,同时也承担了故事叙述人的角色。它表达的是一种生活情感,更是在释放一种时代情绪。然而,这种歇斯底里般的、从一而终的情绪与三个演员的表演和全剧的风格似乎有所抵牾,缺少了差异性与丰富感,也对剧中《田纳西华尔兹》营造的抒情怀旧情绪、《今夜无人入眠》带来的悲凉压抑情绪形成了某种解构。

总之,不管是“士不可以不弘毅”的家国情怀,还是“生活起了波澜才像是生活”的人生况味,《家客》给我们每一个人出了一道值得认真思索的考题。这个考题可能无法解决或者改变现实存在,但是它关乎的是人心,拷问的是良知。能够让走进剧场的人在幽默的会心一笑之余,重拾初心、学会担当、舍得放下,我想,这应该算是这部作品最大的初心吧。