那些年,那些贸易战

2018-05-15冯季学者

冯季(学者)

一个国家弱小时,往往需要贸易政策来保护,一旦它强大了,便会强调贸易自由;若当别的国家崛起在某些方面对它形成威胁时,它很可能又采取贸易保护政策。

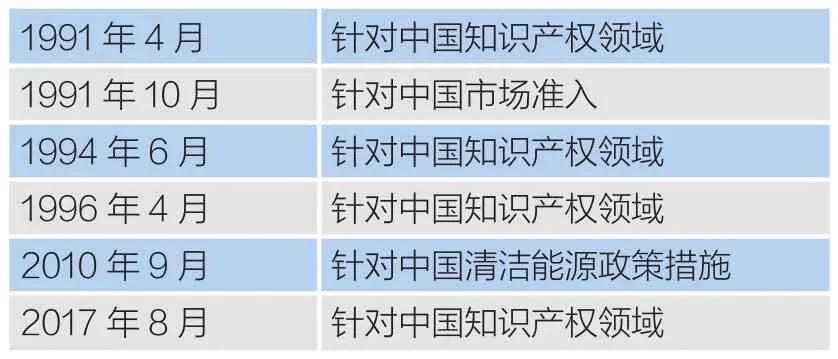

美国对中国开展的6次“301调查”

北京时间3月23日凌晨,美国总统特朗普签署总统备忘录,称依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模加征关税,并限制中国企业对美投资并购。

这已不是美国第一次对中国掀起贸易战了。自1991年开始,美国共对中国开展了6次“301调查”。事实上,这也不是美国第一次发起贸易战,从上世纪以来,美国先后对苏联、日本、欧盟等发起过多轮贸易战。

为什么会有这么多贸易战?为什么几乎每次贸易战都与美国有关?回顾历史,将视线拉长,能对贸易战看得更清楚,或许也能从历史中寻找到解决贸易战的办法。

保护还是自由

纪的大航海时代。葡萄牙、西班牙、荷兰靠冒险精神征服了海洋,获得了世界。当时,欧洲各国均采取重商主义保护本国贸易,这几个强国在遇到贸易摩擦时通常诉诸武力。后来,英国在海上霸权混战中力压群雄,成为“日不落帝国”。

英国强大后,最初也沿袭了欧洲其他国家的贸易保护政策,一方面实行鼓励本国商品出口、限制他国商品进口的贸易政策;另一方面在海外拼命抢夺竞争对手的殖民地,打压竞争对手的海外贸易。如果英国沿着这条路走下去,它的命运也可能和葡萄牙、西班牙、荷兰一样,被新的贸易竞争对手取代。幸运的是,瓦特发明的蒸汽机,将英国推向第一次工业革命的巅峰,经济发展继续引领全球。

但随之而来的问题也很严重:工业革命让英国的棉纺生产力大幅提升,可当时英国人口不到2000万人,生产这么多的布料、衣服卖给谁呢?

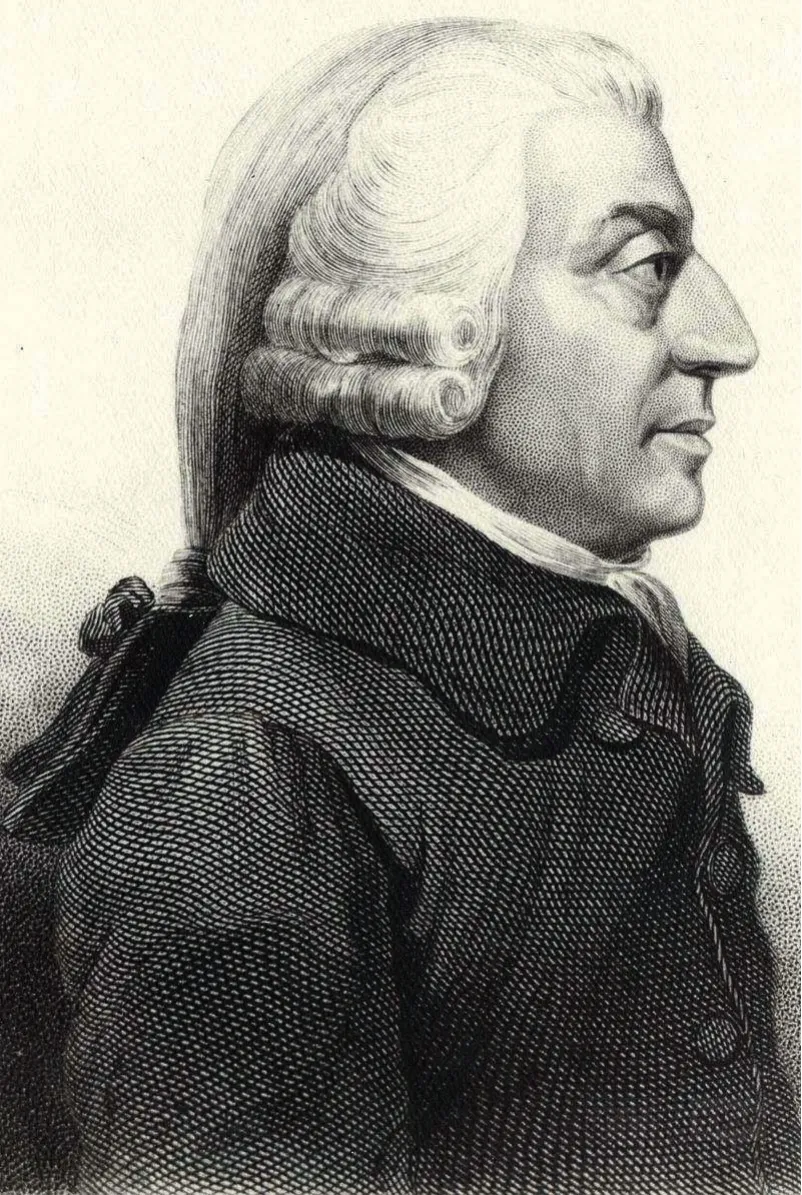

恰在此时,英国经济学家亚当·斯密提出了自由贸易理论。他认为,不同国家生产同样的商品成本不同,一国应放弃成本绝对高的而选择成本绝对低的进行专业化生产,并彼此进行交换,这样两国的劳动生产率都会提高,成本会降低,劳动和资本能得到正确的分配和运用。而分工和专业化的发展需要自由贸易的国际市场。因此,自由贸易是增加国民财富的最佳选择。

英国政府听取了亚当·斯密的建议,开始在全球推动自由贸易主张,废弃《谷物法》,结束对贸易战,源于国与国之间的贸易保护。

关于贸易保护,美国前总统亚伯拉罕·林肯说过一句很经典的话:“我对关税知之不多,但我很清楚,当我们买海外制造品时,我们得到了商品,而外国人挣了钱。当我们买国内的制造品时,我们既得到商品又挣了钱。”

正因为每个国家都想“既得到商品又挣了钱”,在人类的贸易历史上,每个国家总是会想尽一切办法让自己在与其他国家的外贸交易中获取贸易顺差;而当本国的产业受到进口商品的冲击较为严重时,就会采取本能的反应:贸易保护。

一般认为,大规模的国际贸易始于15-18世实行的就是重商主义。

18世纪开始,英国借助工业革命迅速发展。

现代经济学之父亚当·斯密

德国、美国这些新兴的工业化国家在本国树起贸易壁垒,阻止英国、法国这些老牌工业国家的产品进入。如此一来,英国只得放弃实施了数十年的自由贸易政策,重新捡起了保护主义的大棒。这种经济发展的不均衡,导致工业强国间矛盾异常尖锐,各种摩擦和冲突也越来越频繁,最终在1914年爆发了第一次世界大战。

美日贸易战

谷物进口的限制和关税,使英国进入全面零关税时代。英国这种打开大门的自由贸易政策取得了巨大成功,1760年英国占世界制造业的份额只有1.9%,到1830年上升至9.5%,1860年则高达19.9%,其贸易额占全欧洲的20%,其制造品出口量占世界制造品贸易的2/3,让只占世界人口2.5%的英国成为主宰世界的帝国。

虽然亚当·斯密的自由贸易理论为工业革命后的世界经济制订了新的贸易规则,但实践起来是另一回事:发达国家极力推崇自由贸易政策,而后起国家往往选择贸易保护。在后起国家看来,当本国工业还很弱小的时候,若与发达国家实行自由贸易,基本只有死路一条。

事实上,依靠贸易保护政策,也的确能让后起国家逐步成为发达国家,比如德国、美国的崛起,

两次世界大战后,美国成为最大的受益国,一举超过英国成为全球头号经济强国。

此时,美国主导形成的布雷顿森林体系、国际货币基金组织(IMF)、世界银行、关贸总协定,成为世界经济秩序的新框架。这个秩序的核心是关贸总协定,也就是后来的世贸组织(WTO)所代表的自由贸易体系。

曾经被抛弃的自由贸易政策再次登上了历史舞台。历史经验表明,积极推行自由贸易政策的,仍是当时的强者。1950年代,美国的产品在全球范围内大量出口,工业产值大约占资本主义世界的一半以上,贸易量占全球出口贸易的1/3,黄金储备占全球总量的3/4。

但在全球贸易处于绝对优势的美国,很快就发现另一个大国在威胁自己的地位——苏联。为了遏制苏联,美国对苏联和中国周边的国家和地区如日本、西德、韩国以及东南亚的一些国家,实行了一种不对称合作战略。美国同意这些国家和地区的产品畅通无阻地进入美国市场,同时又允许这些国家和地区保护自己的市场。美国的这种不对称合作战略,是为了让资本主义经济在这些国家和地区迅速开花结果,以此来防止社会主义阵营的扩张。

但美国没有想到的是,真正对其经济大国地位发起挑战的,却是在自己一手帮助下发展起来的日本。

位于日本福冈县的日产汽车生产线。

1945年“二战”结束时,日本经济已到了崩溃的边缘。但在美国与苏联冷战时期实施的不对称合作战略的帮助下,1955年日本加入了由美国主导的关贸总协定,西方市场的大门向日本打开。日本政府制定了以“扶持出口、经济起飞”为目标的产业政策,对于新兴成长型产业、加工产业和出口导向型产业予以大力扶持,加上超低汇率,日本贸易迅速由逆差转为顺差,并成为经济快速增长的火车头。1961-1973年,日本经济年均增长9.8%,成为发展速度最快的国家,被称为“日本奇迹”。

“日本奇迹”带来最直接的后果是,“日本制造”开始大量向美国出口,日美之间长达30多年的贸易摩擦就此展开。

上世纪60年代末期,日本经济超越西德,成为世界第二大经济体。某种意义上,成为世界第二,与世界第一的头号强国发生贸易摩擦似乎就难以避免。

特别是到了1971年,美国出现“二战”后首次贸易赤字,虽然只有15亿美元,却引发美国的震动。许多国会议员认为,美国正在遭遇其他国家不公平贸易的威胁。1974年,美国国会通过了《贸易关税法》,宣布美国可以单方面认定其他国家的贸易行为是“不公平”“不公正”或“不合理”的,并由此展开贸易报复,这就是著名的“301条款”。

在“301条款”的推动下,从上世纪70年代起,日美的贸易摩擦不断升级。1974年,美国政府要求日本自愿限制对美钢铁出口量;1976年,美日签订特殊钢进口配额限制协定;1977年,美国对日本5种钢铁提出倾销诉讼。

最为激烈的贸易摩擦发生在汽车行业。

1978年,日本对美汽车出口超过150万辆,在1980年达到192万辆。美国从日本进口的汽车占汽车进口总量的80%,日本汽车在美国市场的占有率高达20%。来自日本的竞争使得美国政府不得不为本国汽车行业提供10亿美元的补助。

1979年,美国政府要求日本完全开放其汽车市场,日系汽车制造商在美国建厂以及自愿接受出口规模限制。1980年5月,日本政府统一减少对美汽车进口关税。1985年,为减少美国对日本的贸易逆差,美国要求日本签订“广场协议”同意日元兑美元升值。虽然日元应声大涨,但其减少美国对日逆差的效果只体现在签订后的头几年。1992年,布什总统访日后,日本将对美国汽车出口上限从230万辆下调到165万辆。1993年,克林顿政府要求日本更加全面地开放本国汽车市场,1995年,美国根据《1974年贸易法案》对日本汽车征收额外关税。

除了汽车领域的贸易摩擦,彩电、半导体、电脑、电话等电子产品也被卷入日美贸易纷争。直到上世纪90年代中期,美国贸易逆差的GDP占比开始下降,日美贸易关系才有所改善。

西德是个例外

不过,值得一提的是,“二战”后在美国的扶持下,西德也一度成为世界第二大经济体,但与日本截然不同的是,美国与西德之间并没有爆发大规模贸易战。

作为“二战”的主战场之一,德国在战争中遭受巨大的破坏,工业体系几乎全面瘫痪,德国重建面临着严重的资金和物资匮乏。

为了对抗苏联操控下的东德,美国对西德采取了复兴战后欧洲的马歇尔计划,且时间长达4年之久。这项举措大大刺激了西德的经济发展,西德的经济很快开始复苏。加之西德苦练内功,积极发展制造业,到1960年前后,西德便超越英国成为全球第二大经济体。

同样是“老二”,为什么美国没有对西德发动贸易战呢?这是因为,西德走了一条与日本完全不同的出口之路。首先,西德尽量分散出口商品的种类,以1987年为例,没有任何一种出口商品能占到25%以上的份额,而日本同年机电产品的出口竟然占到74%。另外,为了避免贸易摩擦,西德向尽可能多的国家出口,该国大多数公司只把不超过10%的商品销售到美国市场,而日本则是多年把50%以上的商品出口到了美国。西德采取上述外贸策略后,最大限度地避免了出口国的贸易制裁。

持久的“香蕉大战”

上世纪90年代,欧盟的成立让全球经济形势发生了巨大变化。尽管欧洲单个国家的实力与美国差距较大,但由多个国家组成的欧盟,已具备与美国抗衡的实力。特别是随着欧盟成员国不断增多,美国与欧盟之间也开始有了贸易摩擦,最典型的便是“香蕉大战”。

“香蕉大战”始于1993年,那时还是世贸组织的前身关贸总协定时代。贸易争端的起因是,欧盟自当年起向来自非洲、加勒比和太平洋地区等前英法殖民地国家出产的香蕉提供关税优惠待遇,而来自拉美其他国家的香蕉则被征收高额的关税,这引起了拉美香蕉生产国的强烈不满,纷纷向世贸组织申诉。后来美国也加入了反对欧盟的行列,原因也在于贸易利益。

欧盟是世界上最大的香蕉消费市场,年均进口香蕉400万吨,零售总价值达50亿美元,利润约为10亿美元,市场巨大。尽管美国并非盛产香蕉的国家,却在与欧盟的香蕉贸易中有着巨大的利害关系。因为欧盟市场上70%以上的香蕉来自拉美国家,而拉美国家香蕉的出口,主要由两家美国跨国果品公司即金吉达和都乐公司来控制。所以,欧盟香蕉贸易政策的改变,对美国公司会造成巨大影响。以金吉达公司为例,在1992年末,其占欧盟进口香蕉市场份额的40%,而在新的制度实行后下降到不足20%。

美国的加入,致使美国、拉美等国与欧盟27个成员国之间掀起了一场旷日持久的贸易战。直到2009年底,欧盟与拉美国家达成协议,欧盟承诺将逐步减少从拉美国家进口香蕉的关税,这场历时15年的“香蕉大战”才宣告结束。

一波未平一波又起。2011年,随着中国经济超越日本成为全球第二大经济体,中美之间的贸易争端也开始增多。作为全球第一和第二大经济体,中美之间的贸易摩擦已成为当今世界最受关注的事件。

历史总是惊人的相似,但不会简单地重复。从葡萄牙、西班牙、荷兰到英国,再到美国与日本、欧盟和中国,所谓的贸易战,基本都延续着这样一条轨迹:当一个国家弱小的时候,需要贸易政策来保护,一旦它强大了又强调贸易自由;若当别的国家崛起,它在某些方面显得相对衰弱的时候,又要求贸易保护——就这么循环往复。

在未来相当长一段时间内,贸易战也许会长期存在,但历史表明,争端总有平息的一天,而且不管是钢铁、半导体还是汽车领域的争端,尽管有坎坷,但科技创新推动产业发展总是主基调,因为谁也阻挡不了历史的车轮滚滚向前。