基于“共创共享”的教育集团信息资源配置模式研究

2018-05-14何向阳

摘要:集团化办学模式是促进教育公平的途径之一,教育信息资源配置是集团教育资源配置的重要内容。该研究从集团教育资源配置理论与Web2.0下信息资源建设模式变革出发,建立教育集团信息资源配置“共创共享”层次模型:在共享层次上开放集團教师参与信息资源建设并获取收益,在互助层次上激励资源用户对信息资源建设提供意见和反馈,在协作层次上让教师能够通过协作共创信息资源并共享收益。建立信息资源支付模型,按照资源的使用量来支付信息资源建设经费,并对单个信息资源获得资源建设经费与资源使用次数的分布进行仿真分析,对信息资源建设中采纳教师建议与教师协作创建信息资源的经济效益进行探讨。

关键词:教育信息资源;资源配置;共创共享;按用付费;教育集团

中图分类号:G434

文献标识码:A

一、引言

公平一直是人类社会追求的理想目标,教育公平问题更是直接关系到社会稳定与国家长治久安,教育资源配置是解决教育公平问题的关键所在。由于经济社会发展不平衡,我国不同地区之间,同一地区不同学校之间资源配置极不合理,导致教育发展严重失衡,并直接影响社会公平正义和国家和谐稳定。国家高度重视教育资源配置问题,在2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中明确提出: “促进教育公平的根本措施是合理配置教育资源”;2012年印发的《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》认为“建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系,促进优质教育资源普及共享”对促进教育公平具有重大意义。改善教育资源配置模式,促进基础教育均衡发展,已成为我国在新的历史时期教育发展的战略方针。

教育工作者们在实践中探索出了城乡学校捆绑发展模式、城乡教师合理流动模式、学校委托管理模式、零择校模式、集团化办学模式等教育资源均衡配置模式[1]。集团化办学模式通过连子校、扶弱校、带新校等方式,将资源优势校和若干所资源薄弱学校组成学校共同体,实现管理、师资、信息资源等优质教育资源的共享,以组织化、制度化和正式化的手段快速促进教育公平、实现教育资源均衡配置[2],有利于促进区域内义务教育的均衡、优质发展[3]。湖南省长沙市以长郡中学、雅礼中学等六大名校为龙头推动名校集团化办学,利用教育集团化的方式来解决长沙市区域内教育资源配置不均、学生择校难等问题。自2006年长沙市教育局批准开始试行集团化办学以来,长沙市教育集团化发展态势明显,据不完全统计,截止到2017年上半年,六大教育集团在长沙共有成员校66家,其中成员最多的长郡教育集团在长沙有成员校25家。

教育集团化促进了集团内信息资源,管理资源与硬件资源的共享。在以集团化办学模式实现教育信息资源均衡配置的过程中,集团内部成员校之间资源配置严重依赖于资源优势校对资源薄弱学校的信息输送,基层教师的主观愿望和创作热情受到压制。本文从教育非均衡发展的成因人手,结合教育公平相关理论,构建以信息与通讯技术实现基础教育信息资源公共服务均等化模式,探寻如何激发基层老师和企业参与信息资源建设、提供优质信息资源的积极性,遏制并逐步缩小教育信息资源配置差距,实现基础教育信息资源配置效益最大化,为推进集团教育服务均等化、促进教育公平提供理论依据和政策支撑。

二、教育集团中信息资源配置理论基础

(一)集团教育资源配置理论

教育公平是社会公平价值在教育领域的延伸和体现[4],促进教育公平的根本措施是合理配置教育资源,使教育资源需求与供给达到相对公平状态。教育产品提供方式是教育资源配置和利用决策中的核心问题[5],科学统筹教育资源配置是破解城乡教育均衡发展的关键所在[6]。教育信息化是缓解教育发展不均衡的重要手段[7],教育信息资源配置不仅要建立合理的资源配置体系,而且需要相应的管理、投资、整合、协调、竞争和激励机制[8]。研究者们积极探寻利用信息技术实现教育信息资源配置效益最大化,例如通过“公建共享”模式使数字教育资源成为教育公共服务的一部分[9],分层推进共建共享学科资源库[10],利用“共建共享”来实现基础教育信息资源的城乡一体化配置[11]等。名校集团化办学既是对学校组织规模扩张下集体行动困境的应对,也是实现集团内校际合作的客观要求[12],能有效扩大义务教育优质资源服务范围[13],除了管理技术和治理方法的共享外,教育信息资源的共享也是教育集团中教育资源共享的重要内容。

与原有政府主导的教育信息资源配置方式相比,教育集团成员校之间是一种利益共同体关系,资源优势学校为了在同行竞争中处于优势地位,将不得不与资源薄弱学校共享自己的优质教育信息资源,资源优势校的信息资源建设优势与共享效益将进一步得到彰显。在利用资源优势校优质教育信息资源的同时,鼓励资源薄弱校的老师也参与到信息资源建设过程当中来,以充分发挥集团成员校在资源建设中的积极作用,并保护成员校的文化多样性[14],应促进学校内部和学校之间“共同的实践发展”[15]。但是当前教育集团资源配置模式主要是资源优势学校的信息资源向资源薄弱学校的转移过程,集团信息资源建设主要依赖于资源优势校。如何激发和鼓励教育集团成员校教师的创造热情,实现集团协同发展,是摆在教育集团管理面前亟待解决的一个问题。

(二)Web2.0与信息资源建设模式变革

Web2.0是相对Webl.0的新一代互联网应用的统称,是对Web发展历史断代的结果。Web2.0时代重视网络使用过程中用户之间的信息互动,重视满足人与人之间沟通、交往、参与、互动的需求,并提供了沟通和协作的新途径[16],带来信息服务在观念、技术和模式的变化[17]。Web2.0使互联网用户从信息接收者转变成为信息制造者和传播者,从受众转向主体,从个体转向社团[18]。用户生成内容不仅是用户参与的结果,同时也是虚拟社区的价值所在[19]。用户参与信息资源建设行为带来了网络信息资源建设模式的极大变化,用户参与使得虚拟社区中的话语权力结构为离散与层级化并存[20],社会舆论的议题也不再是由媒体和专业人员控制,议题可以从BBS论坛流向主流报纸媒体,产生“溢散效果”[21]。

伴随着Web2.0发展的是用户生成内容的发展,Web2.O的出现为信息资源建设提供了新的思路,用户成为网络信息资源建设的重要力量。李远航[22]以生态化教学思想为理论支撑,提出可以通过技术支撑人际交流的方式优化网络课程资源的建设,形成更具活力的生成性课程资源;何向阳[23]认为Web2.0允许用户参与网络教育信息资源建设,解决了传统教育信息资源利用与建设的独占性和单向性问题;美国国家教育技术计划(NErIP2010)中倡导基于开放内容的Engagng Leaming和Empowering Leaming两种学习模式,余胜泉[24]提出了学习元的概念,石玉平[25]归纳出五种深层网络信息资源集成模式,马费成[26]提出基于关联数据的网络信息资源集成框架。代表性的实践有:英国开展的网络信息保存联盟计划UKWAC和CEDARS项目,美国国会图书馆的网络信息保存项目MINERVA和NDIIPP,澳大利亚网络信息保存项目PANDORA,加拿大国家图书馆的EPPP项目,中国人民大学的Jobtong项目,百度公司的阿拉丁计划。

(三)网络信息资源共创与共享

信息和物质、能源一样是一种基础资源,这是“信息资源”一词产生的社会基础。信息资源是有用和能够产生价值的信息[27],是一系列已经制度化了的、为一个或多个用户集团反复使用的信息[28];网络信息资源是能够在互联网上传播和交流,能满足人们信息需求的信息集合[29],不仅包括因特网上的信息资源,也包括各种局域网、地域网和广域网上的信息资源[30]。教育信息资源的网络化为集团教育信息资源共享提供了技术基础。在教育资源配置中,书本、教材、仪器设备等资源具有独占性,一个资源在同一时间只能提供给一个使用者用,比如教材的人手一本,图书馆书刊的轮流借阅,一套多媒体教学设备只能够供一个班级使用。在教育集团资源配置中,这一类资源只能够进行补偿性分配使用,教育集团化并不能够提高资源的利用效益。网络和信息技术的发展使得信息资源的独占性得到解决,同一份资源通过计算机网络可以实现多人同时共享使用而互不影响。教育集团可以集中信息资源建设经费,建设更加庞大齐全的教育信息资源,资源优势学校和资源薄弱学校都可以得到远甚于往昔的网络信息资源,资源利用效率和质量都得到明显的改善。

网络服务从Webl.0时代进入到重视用户参与的Web2.0时代,引发网络信息资源建设模式变革,用户在自觉与不自觉中参与到网络信息资源建设当中来,用户生成内容成为网络信息资源的重要组成部分,信息资源再生成为资源建设与利用的重要方式[31],并对信息资源利用产生了重要的影响[32]。在教育集团内,一线教师对于教育信息资源的要求具有更加深刻的理解,更加有可能提供教师教学和学生学习所需的信息资源,教育集团中成员校不仅可以集中全部信息资源建设经费,实现教育集团内信息资源的“共建共享”,更可以发动单个用户利用信息反馈等方式参与到信息资源优化过程中,发动教师们将自己最好的信息资源提供给集团师生共享使用,并且按照资源使用量获取相应的信息资源建设经费,使用户需求能够得到快速满足,信息资源使用体验得到明显改善。

三、教育集团信息资源“共创共享”配置层次模式

从基础教育发展来看,名校自己开发的教育信息资源是学校最重要的资源,也是集团的核心竞争力资源。从资源来源看,除了集团购买的一些企业建设资源库外,集团鼓励教师依据教材和教学大纲自己开发所需要的教育信息资源,并依据资源被使用的次数支付资源建设经费。为了保证教育信息资源的质量,以单个知识点为基本单位进行信息资源建设,资源的形式可以是教学视频、视音频素材、教案、教学设计与题例、解题方法与策略等。按照加工和迭代层次不同,企业建设资源库可以分为一代、二代等;按照互动层次的不同,教师提供信息资源可以分为共享层次、互助层次和协作层次。基于Web2.0的技术特点和区域信息资源配置模式,构建教育集团信息资源“共创共享”配置层次模型如图1所示。

(一)共享层次的共创共享

教育集团可以购买企业开发的信息资源,也可以组织教师开发自己的教育信息资源。企业通常按照学科、学期或单元等系统的知识体系结构去开发教育信息资源,并将信息资源卖给学校或教育主管部门,信息资源使用经费在资源使用前就被决定;当教育集团组织教师建设信息资源时,也通常是以单元或学期为单位,按照资历等因素,在教师中抽调人手进行信息资源的开发。教师在集团或学校安排下完成信息资源建设工作,其所收到的报酬与资源质量和使用次数无关,教师参与信息资源建设的意愿也难以受到集团领导人的关注;因为工作量太大,资源质量常常难以保障。没有被选中参与信息资源建设的老师,即使有更好的信息资源,也难以把自己的资源提供给集团内其他老师使用并获取相应的报酬。

基于Web2.0的思想,变革集团教育信息资源建设的供给端运行机制,鼓励教师用户以基本知识点为单位参与信息资源建设过程,可以实现信息资源建设效果的显著提升。在信息资源建设的过程中,改变传统的以学科、学期和单元为基本单位的信息资源建设模式,将最小知识点作为信息资源建设的基本单位,鼓励教师把自己制作的信息资源放到集团信息资源管理平台中供集团师生使用,并与企业建设信息资源一样享受报酬。教师在课程教学的过程中,可以根据教学需要和现有信息资源,利用自己的优势开发出更有特点和优势的信息資源。在该信息资源建设模式下,教师可以按照自己的意愿提供信息资源,避免被动参与信息资源建设,以及有优秀的信息资源却不能被集团采用的尴尬境地。教师以最小知识点为单位来建设信息资源,避免了大规模信息资源建设对教学秩序产生的冲击,让教师能够专心把单个资源做好,通过不断积累最终实现教育信息资源的全面覆盖。集团按照信息资源使用量支付资源建设经费,资源越符合用户的要求,被使用的次数越多,资源提供者可以获得的报酬就越多;如果信息资源不能够满足用户需求,信息资源被使用的次数就越少,资源提供者可以获得的报酬就越少。经过一段时间的演化迭代,资源提供者必将更加关注用户的需求,教师用户如果有好的信息资源也更愿意提供给集团,信息资源质量和配置效益都将得到显著提升。

(二)互助层次的共创共享

在共享层次上, “共创共享”配置模型为用户提供了参与教育信息资源建设的机会,有参与意愿的教师用户都可以参加信息资源建设,并且按照所提供资源的使用量获得信息资源建设经费,教师拥有了参与信息资源建设、提供优质信息资源的机会。但是,在教师参与信息资源建设的过程中,单个教师的观点和技术有限,教师用户从自己角度所提供的信息资源虽然适合自己的教学,却不一定能够满足其他用户的需求,如何利用群体智慧优化教师用户所提供的信息资源,是互助层次所需要解决的问题。

众多研究表明,用户反馈可以为信息资源提供者提供参考和借鉴。在利用集团教育信息资源的过程中,教师和学生可以通过资源平台对原有信息资源进行反馈,提出自己的看法或修改建议,供资源提供者后续修改信息资源时参考。在资源提供者修改和优化信息资源的过程中,无论是企业开发者还是老师,都可以参看资源利用者所提出的建议和意见,使信息资源的改进朝着使用者需求的方向发展。资源提供者还可以通过悬赏的方式,对被认为有效的建议提供奖励,激励资源利用者提出更多、更好的建议,只要资源利用者所提出的建议被资源提供者认可,就可以获得相应的奖励。在互助层次的信息资源“共创共享”模式中,资源提供者在自己现有资源建设基础上,通过悬赏等方式激励更多的老师与学生参与到信息资源的建设过程当中来,让资源利用者帮助自己的信息资源建设出谋划策,使得建设的信息资源能够符合更多资源利用者的利益,让自己的信息资源获得更加广泛的应用。

(三)协作层次的共创共享

互助层次的信息资源“共创共享”使广大资源使用者可以为资源改进发表自己的观点,使得资源提供者可以听到资源利用者的心声,让资源改进朝着资源利用者希望的方向发展,资源建设更加贴合资源利用者的需求。但是在互助层次的“共创共享”的过程中,资源提供者依然是依赖于自己的个人能力进行资源开发,其他资源利用者的建议只能提供建议和帮助,不能够真正参与到信息资源建设过程当中。

集团教育信息资源“共创共享”配置模式提供信息资源协同建设功能,为集团内不同老师协同建设信息资源提供环境。不同学校不同学科的教师可以通过平台,各自发挥自己的特长进行信息资源建设,共享信息资源的收益。在协同建设信息资源的过程中,教师们不仅可以对教育信息资源的设计进行商讨合作,还可以结合各自的特长进行分工,共同建设更优秀、更能满足广大用户需要的信息资源。与互助层次的“共创共享”模式相比,参与协作的教师可以通过深层次的多次交互,最终实现从个人智慧到群体智慧,最终到集体智慧的知识升华,所能得到的将是远超共享层次的高水平优质教育信息资源。

四、 “共创共享”资源配置模式经费支付策略

(一)基于使用量的信息资源建设经费支付模式

在供给端,教育信息资源配置需要让信息资源提供者按照用户的需求来提供信息资源。为了保证这一点,并激发企业和教师提供优质教育信息资源的积极性,在教育信息资源“共创共享”模式的基础上,改变原来资源购买支付模式,无论资源提供者是企业还是教师,一律根据资源被使用的次数和获得的评价给付报酬(如图2所示)。变革原有以一门课程或者是一个学期的课程为基本单位的信息资源开发模式,以单个知识点作为最小开发单位,以每个知识点信息资源作为信息资源建设经费支付计量基本单位。资源服务平台计算各资源被使用的次数和评价,资源所获得的评价越高,资源被使用的次数越多,则资源获得的开发经费就越多。为了获得更高的回报,资源提供者,无论是教师还是企业,都会想方设法提供集团师生所需要的信息资源,并且会根据用户的反馈不断提升和优化自己的设计思路,不断改进自己所提供的信息资源。

对于信息资源提供者来说,采纳用户对资源的建议,按照用户的需求不断改进自己的资源,是优化自己的资源设计、提升自己的资源质量的重要途径,也是提高自己资源经济效益的重要举措。为了获取更大的经济效益,资源提供者将更加重视教师的资源需求,重视自己产品的升级与迭代,以提高自己的产品的经济效益。

老师作为资源使用者,不需要自己掌握很好的信息资源建设技能,不用自己开发,只要把自己的需求和想法表达出来,就可能获得自己所需要的资源。而作为建议提供者,通过自己的提问与建议还可以获得一定的收益,也避免了信息资源的重复开发问题。教师作为信息资源提供者,通过采纳资源利用者的建议和意见,可以增加信息资源的后续被选用的概率,也增加了自己获取资源收益的机会。给予资源修改意见提供者的奖励有利于激发资源利用者提出有益建议,最终实现资源的不断进化,以及资源利用效率的不断提高。教师之间通过建立资源建设同盟,发挥各自的优点分工协作,可以建设质量更高,更能够满足师生需要的信息资源,并共享信息资源建设的收益。

(二)基于使用量的信息资源建设经费支付效益

教育集团拨出专门的信息资源建设经费,以知识点为基本单位,按照资源被使用的次數支付信息资源开发费用。假设集团每年花在信息资源建设上的费用为W,集团每年以知识点为单位的信息资源使用总人次为

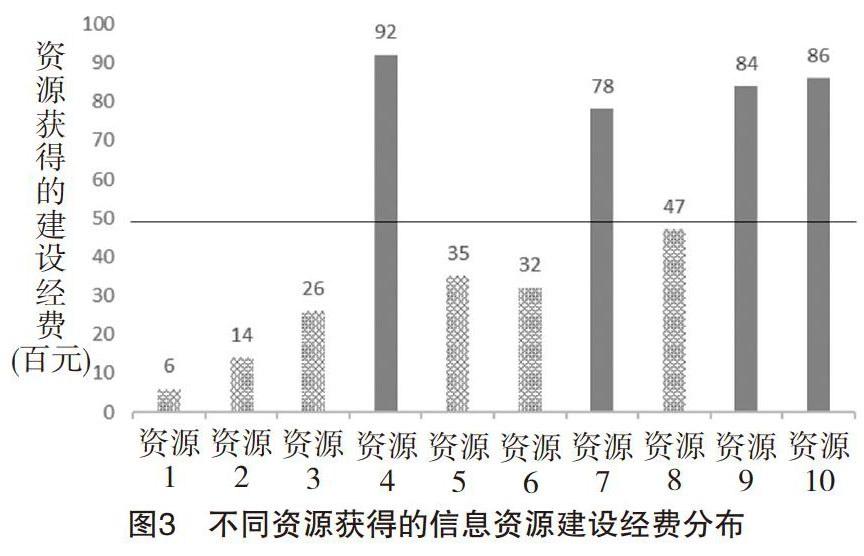

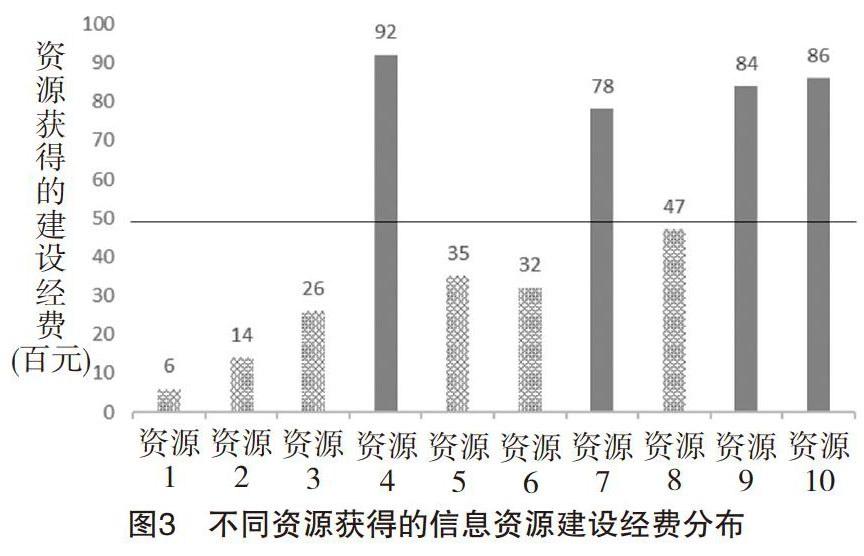

,则单个资源每次使用所获得的资源建设经费C应该为:C=W/T设资源i被利用的次数为Ti,则资源i所能够获得的资源建设经费Ci为:Ci= w*'Ti/T,最终不同资源被使用的次数不同,所能够获得的资源建设经费也各不相同。图3是我们利用计算机模拟的集团内单个知识点上不同信息资源获得的资源建设经费分布图,在图中该知识点共有10份信息资源,所有资源共被利用的次数T为500次,该知识点预设资源建设经费W为5万元,单个资源每次使用所获得的资源建设经费C为100元/次。

从图3中可以看到,不同的信息资源被使用的次数各不相同,虽然平均每个资源可以获得5000元的信息资源建设经费,但是每一个资源所获得的信息资源之间具有较大的差异。因资源制作风格与质量的差异,有4个资源被教师利用的次数较多,其中被使用次数最多的达到了92次,可以获得资源建设经费9200元;而被使用次数最少的却只有6次,只能获得资源建设经费600元。信息资源如果更受教师和学生的喜爱,该资源使用的次数Ti会更大,因此能够获得的资源建设经费就更多,资源建设投入的回报更大。资源提供者为了获得更多的信息资源建设经费,必然会以教知识点为基础,结合教师教学过程中发现的问题,因地制宜地开发符合广大师生需要的信息资源。

(三)教师协作建设信息资源效益分析

为了激励资源利用者积极参与到信息资源建设过程当中来,资源提供者可以提供悬赏给资源利用者,以激励他们提出好的意见和建议。在用户提出建议后,资源提供者对建议进行评估,对有价值的建议进行奖赏。假设资源提供者对用户的建议进行分析,依据建议进行修改后可能增加资源i的使用量为△T,则资源i修改后可能獲得的资源建设经费增量:△Ci=W*△Ti/T 用户付给资源利用者的激励

为P,修改信息资源的代价为R,当P<(△Ci+R)时,资源提供者对建议的奖励不仅不会损伤资源提供者的固有利益,还能够增加自己的资源收益。如果考虑到没有对信息资源进行修改,信息资源可能会被其他资源取代所造成的损失,资源提供者采纳建议的效益会更加明显。

在教师协作开发信息资源的过程中,教师可以用共同建设信息资源的方式来获取更大的经济效益。假设三位教师对某一个资源具有较大的想法,分别建设信息资源,三位教师所提供的资源i、资源i、资源k,建设信息资源的劳动力价值为Ri、Rj、Rk,被利用的次数分别为Ti、Tj、Tk,则三位老师所能够获得的资源建设经费总和Cm,Cm= W*(Ti+Tj+Tk)/T。在网络协作平台中,三位老师对教育信息资源的设计进行了很好的协商与讨论,最终合作开发了资源n,潜在被利用次数达到了Tn,则三位老师所能够获得的资源建设经费Cn,Cn=W*Tn/T建设资源的劳动力价值为Rn。因为是三人协作开发,因此资源建设质量更好,用户数也相对更大,当Tn>(Ti+Tj+Tk)时,Cn>Cm。考虑到在协作的过程中,Rn<(Ri+Rj+Rk),当有多位教师合作开发教育信息资源时,各位老师可以结合自己的优势承担资源开发任务,每位教师的工作量更少,开发出来的信息资源的潜在用户更多,教师的收益更高。

五、总结与反思

信息资源配置模式的变化会给基础教育信息资源配置效益带来显著的影响。变革现有的教育集团基于指派性和预购买的信息资源配置与建设模式为信息资源的“共创共享”模式,不仅可以激发教师参与信息资源建设的积极性,同时可以让资源提供者更加关注资源的用户体验,为了获得更大的信息资源建设经费而不断改进资源,满足用户对资源的需求,在不增加教育投资的情况下,提高了集团教育信息资源的配置效益,并保证优秀资源提供者的收益。如何针对信息资源配置特点,制定更加细致规范的配置经济模型,将是下一步应当关注的问题。

参考文献:

[1]安晓敏,邬志辉.区域内城乡教育一体化发展模式探析[J]上海教育科研,2012,(6):18-21.

[2]李江源,徐冰名校集团:一种促进教育公平的“好的”制度设计[J].河北师范大学学报(教育科学版),2013,(11):11-23.

[3]万华.教育组团:促进区域义务教育均衡发展的新思路[J]教育研究与实验,2007,(5):19-24.

[4]杨东平.从权利平等到机会均等——新中国教育公平的轨迹[J]. 北京大学教育评论,2006,(2):2-11+189.

[5]程耀忠.供给侧改革视角下教育产品提供方式变革思考[J]经济问题,2017,(4):86-90.

[6]钱立青,郑德新.省域统筹教育资源均衡发展研究[J]中国教育学刊,2015,(9):55-58.

[7]郭晓娜.教育阻隔代际贫困传递的价值和机制研究——基于可行能力理论的分析框架[J].西南民族大学学报(人文社科

版),2017,(3):6-12.

[8]范坤,王学东基础教育信息资源配置体系研究[J]情报科学,2012,(1}34-39.

[9]赵晓声.数字教育资源配置模式转变—一从共建共享到公建共享[J].电化教育研究,2015,(4):70-75.

[10]胡小勇,赖露媚.区域性教育信息资源均衡发展研究:案例比较与优化策略[J].现代远程教育研究,2010,(6):58-61.

[11]熊才平,何向阳等.论信息技术对教育发展的革命性影响[J].教育研究,2012,(6):22-29.

[12]张建,程凤春名校集团化办学的学校治理:现实样态与实践理路[J].中国教育学刊,2016,(8):16-22.

[13]李孔珍.义务教育优质资源扩大:跨学校组织的产生及其治理意蕴——以北京市为例[J].教育科学研究,2016,(8):44-48.

[14]李彦青,孟繁华.由稀释到共生:基础教育集团化建设的突破与超越[J]中国教育学刊,2016,(5):57-61.

[15]集团化办学何以成功?——大卫·哈格里夫斯“自我改进的学校系统”理论述评[J].外国教育研究,2017,(5):89-101.

[16] De Wever B, Mechant P, Hauttekeete L, Veevaete P. E-Leaming 2.0:Social Software for Educational Use[A]. IEEE. Proceedings of NinthIEEE International Symposium on Multimedia Workshops (ISMW2007)[C]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. 511-516.

[17]劉高勇,汪会玲.Weh2.0环境下信息服务的变革[J]图书情报工作,2009,(7):39-42.8.

[18]俞国民.关注Weh2.O新传播时代的实践图景[J]新闻与写作,2007,(1):15-16。

[19] Hagel J I,Armstrong A.Net gain:Expanding markets through virtualcommunities[M].Boston:Harvard Business Sclmol Press,1997.

[20]刘永谋,夏学英.虚拟社区话语冲突研究——以天涯社区为例[J].长沙理工大学学报(社会科学版),2006,(4):56-58.

[21]陈映.BBS与主流报纸的议题互动[D].广州:暨南大学,2006.

[22]李远航,秦丹.利用Web2.0技术实现网络课程资源再生研究[J].中国电化教育,2011,(4):82-85.

[23]何向阳,熊才平等.论网络信息资源的再生与利用[J]电化教育研究,2013,(4):47-52+58.

[24]余胜泉,杨现民等.泛在学习环境中的学习资源设计与共享——“学习元”的理念与结构[J]开放教育研究,2009,(1):47-53.

[25]石玉平.深层网络信息资源的集成模式研究[J].情报杂志,2010,(3):157-161.

[26]马费成,赵红斌等.基于关联数据的网络信息资源集成[J].情报杂志,2011,(2):167-170+175.

[27]段宇锋,刘伟.网络信息资源配置主体刍议[J].图书情报知识,2007,(6):35-39.

[28] Levitan K B.lnformation Resources as Coods in the Life Cycle ofInformation Production[J].J.ASIS,1982,33(1):44-54.

[29]尹锋,彭晨曦.网络信息资源的内涵及其相关概念辨析[J]情报杂志,2007,(10):99-101.

[30]靖继鹏.网络信息资源管理研究论纲[J].中国图书馆学报,2000,(3):46- 48.

[31]何向阳.Weh2.0环境下教育信息资源建设与利用模式变革[M].北京:科学出版社,2016.9.

[32]何向阳,熊才平等.信息资源再生的影响研究——基于参与者认知行为变化角度[J].电化教育研究,2014,35(3):77-82.