告别与守望

2018-05-14周立洁

周立洁

[摘 要]随着经济的发展,生产方式的改变,罗城壮族民歌原生土壤发生了重大的变化,口口相传的民歌也发生了巨大的改变。在国家高度重视非物质文化遗产的大环境下以及旅游业高度发展的今天,罗城壮族民歌文化也适应着环境的发展,发生了巨大的变迁。传统与现代的碰撞,使罗城壮族民歌的情歌功能、歌圩功能都发生了很大的变迁,从而也导致了罗城壮族民歌的文化变迁。

[关键词]罗城壮族民歌;文化变迁;传统;现代

关于文化变迁的类型,有的学者将其分为无意识的变迁和有意识的变迁。①无意识的变迁是指变迁主体在不自觉、被动的情况下发生的变迁,有意识的变迁是指变迁是由主体中的个人或某一社会阶层发动的,有意识的对个别文化特质或局部制度乃至文化结构进行改革和发展的一种变迁过程。经济制度的改变、外来文化的冲击对罗城壮族民歌的发展产生了重要的影响。在全球一体化进程的当今社会,我们要用客观的眼光看待传统,用历史的眼光记录变迁。

一、情歌功能的变迁

无论从80年代出版的《罗城歌谣集》来看,还是从笔者亲自采录的资料显示,在罗城壮族民歌中,情歌在民歌中占的比重最大。这与当地壮族人民的生活观念和婚恋方式是分不开的。从情歌中,我们可以看出以下两点:

(一)生殖崇拜的体现

生殖崇拜,是原始社会普遍流行的一种风习。它是原始先民追求幸福、希望事业兴旺发达的一种表示,也是对生物界繁殖能力的一种赞美和向往。正如恩格斯所指出的生产的两重性之一是“人类自身的生产,即种的繁衍”②。在情歌的歌词中,我们可以发现这一观念根植在罗城壮族人民的心里:

1. 我见河水清又清,想去河里走一走;我见田地宽又广,想去地里种仙桃。

2. 蝴蝶飞进灯,没有哪一只能飞得出来;妹已成为人家媳妇,不能再回到哥身边。

3. 我俩在家心浮气躁,看到山坳前面有棵小草;

又见鲤鱼在水里打转,一条黄鳝很难跟随它。

从以上三首歌词中,我们可以发现,“水、桃、鱼、蝴蝶”是当地歌者最喜欢用作比喻的事物,也是罗城壮族情歌中出现频率最高的词。我们把男人或者女人受到异性的爱恋称之为“桃花运”,又用“鱼水之欢”形容男女之事,而蝴蝶更可以透视出人们对生殖繁衍的崇拜。在离罗城50公里的融水苗族就有着“蝴蝶妈妈”“蝴蝶和水上的泡沫结合怀孕生出人”的传说。所以说,罗城壮族情歌中喜欢把人比喻成“水、桃、鱼、蝴蝶”等是与原始的生殖崇拜有关的。

(二)反映半开放的婚恋方式

在壮族中,青年男女到了一定年龄就可以参加歌圩社交场合,以对歌的方式寻找爱人,这种婚前社交和对歌活动要走出户外,一般在特设的场地或山坡进行,否则将被视为对老人或者家风族规的不尊重。在歌场上,男女青年通过歌声进行戏虐挑逗、谈情说爱,以寻求自己的情人,他们的对歌和社交活动十分自由,但婚姻却多数由父母做主。下面是一首反映父母干涉婚姻的《怨妈歌》?譹?訛:

妈哦,妈哦!

你晕了脑壳,

你晕了脑壳!

你听媒婆瞎乱扯,

拆散呦一双好飞鸽!

又说命不合,

又说命相克,

一对相爱情人呦,

被山壑相隔!

妈哦,妈哦!

怎晕了脑壳,

怎晕了脑壳!

你听媒婆瞎乱吹,

强迫呦女儿嫁给老木壳!

又讲不愁钱,

又讲不愁喝,

强扭的瓜儿不甜呦,

闷闷不快乐!

从上面这首歌中,可以看出,在罗城壮族乡村社会,“父母之命”“媒妁之言”还是占有一定地位的。这种婚前自由对歌恋爱,而婚姻却受到“父母之命”干涉的婚恋方式和汉族封闭型的婚恋方式相比,处于较开放的形态;而与一些婚恋方式完全开放、婚姻完全由自己做主的少数民族(如布朗族、基诺族)相比,又处于较封闭的形态。所以说,壮族的婚恋方式是一种处于开放和封闭之间的半开放状态。

从以上两点可以看出,情歌最主要的是承担着寻偶的文化功能。这也是情歌占民歌比重大的原因之一。从历史看来,这种以情爱为核心内容的婚恋,交际功能一直占着主要的地位。随着时代的变迁、经济的发展、娱乐方式的增多,现代的壮族青年男女已经很少有人靠对唱情歌来寻求伴侣。情歌依然在唱,但不是以寻偶为目的,更多的是以娱乐、交友为主。情歌中以情爱为核心的婚恋交际功能相对减弱,而以玩耍为核心内容的娛乐功能逐渐增强。这也是情歌功能从“爱情讯物”向“娱情工具”的变迁。这种变迁是随着时代的改变,在不自觉、被动的情况下发生,属于前述无意识的变迁。

二、歌圩功能的变迁

历史上,歌圩一直是壮族群众举行的节日性聚会歌唱形式,是壮族男女青年进行社交的场所。壮族群众通过歌圩场来进行聚会、交友、寻偶。随着时代的改变、经济的发展,歌圩也失去了它原始的意义和功能。近几年,中国有一句流行语:“文化搭台,经贸唱戏”,就是以文化活动作为招揽顾客的手段,进行实质性的经济贸易活动。罗城县现存的几个歌圩点,如兼爱乡的天堂牧场、怀群镇的天门山、宝坛乡的野马滩等就是政府为了搞旅游开发,以民歌的形式作为宣传,目的是发展当地的旅游业,以促进经济的发展。笔者以自己亲身经历的一次民歌比赛为例,描述现代模式下乡土歌圩活动的变迁。

宝坛乡位于县城的西北部,九万大山南麓,这里气候适宜,风景宜人,每到11月份,野马滩的乌桕树的叶子就变成红色,极为漂亮,加上河滩卵石、鱼翔浅底的景色,确实是个可以度假旅游的好地方。当地政府借助这个资源,每年中秋节在这里举行山歌比赛,目的是让更多的人知道这个地方,吸引更多的人来旅游。笔者于2011年中秋节,参加了宝坛乡的山歌比赛,比赛由罗城县文化局、宝坛乡政府出资主办。参加比赛的选手都是各个乡镇推荐来参赛的民歌手。大赛设一等奖一组,奖金1000元;二等奖三组,奖金500元;三等奖五组,奖金200元;优秀歌手若干名,发放获奖证书;另外,所有参赛者都奖励毛巾一条作为鼓励。

山歌赛举行三天,现场人山人海,一派火爆的场面,大部分人是来观看比赛和去野马滩欣赏风景的。前来观看或参加比赛的不止罗城县本地人,还有附近的宜州、融水等地的乡亲。当时镇上所有的宾馆、旅店全部住满。野马滩附近的村民有的在家搞农家乐,前来听歌旅游的人就在村民家住宿、吃饭,一般住宿50元一晚,用餐一个人10-20元左右;还有的老人和小孩在野马滩的河边上、乌桕树下对歌,游客随时都可以听到淳朴的民歌,有些游客也会给几十元作为报酬。政府的这种行为吸引了游客前来旅游、消费,改善了当地村民的生活状况,也促进了当地经济的发展。

像怀群镇的天门山景区、天堂牧场等景点也会定时举办民歌比赛、山歌会等活动,目的主要也是带动经济发展。罗城壮族的歌圩从原始的社交、择偶功能,到今天的为经济发展服务;从原来的歌圩是人民自主的、无意识的行为,到现在由政府出面组织,并且带有功利性目的(奖金的诱惑),这种变迁是政府阶层为了发展地方旅游、发展地方经济,有意识的对歌圩进行改革和发展的一种变迁,当然也是一种保护性措施,这种变迁属于前述有意识的变迁。

三、当传统遇上现代

在现代社会条件下,传统文化的变迁给当地人的心灵带来了双重观念的冲击。一方面,从局内人的角度来看,相对于富裕的物质生活,当地人觉得应该改善自己的生活状况,他们对于工业文明也具有一种强烈的渴求,尤其是经济发展水平的不平衡,使得当地人有种迫切改变当地经济落后状况的愿望;而另一方面,从局外人的角度看,他们本土的传统文化却受到外界,尤其是一些文化学者的认同和青睐,希望他们保持原有的文化状态,不要有任何改变,越原生态越好,甚至包括他们简陋的生活条件和不同于都市人的生活方式。

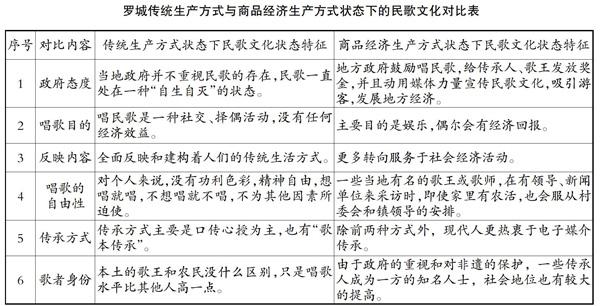

当地政府选择发展旅游业来促进经济的发展,可以说是一个明智之举,让当地人的生活质量得到了改善。人们常常说,发展旅游是一把双刃剑,在促进当地经济发展的同时,会使民歌文化的原始性变得模糊。作为局外人,人们没有权利要求他们一直保留着原始贫穷的生活方式,所以说发展经济的观念看似比较公正和人性化,但是由于在建立文明秩序中忽略文化沟通的重要作用,发展经济的背后,掩盖了许多本土传统文明合理秩序被破坏的事实。下面,笔者就壮族民歌在传统和当代的境遇中的特征绘制以下表格进行比较:

从以上的比较可以看出,本土的民歌文化在传统与现代碰撞的境遇中所表现出来的变迁。当地政府通过对本土民歌文化价值的关注,使这些积累了几百乃至上千年的传统文化遗产转换成社会资本,从而形成市场经济价值,使当地人的生活状况得到改善。在物质生活条件改善的同时,人们的精神状态也在发生着变化,人们传统的生活方式和生活状态在慢慢消失,商品经济和现代工业文明的意识正在全面影响他们的生活。文化是面镜子,也许人们可以透过这面镜子对经济规律运作下的社会进步作出反省。

从文化变迁的角度看,政府举办一次民歌大赛活动,这种急于把乡土民歌推向旅游市场的行为,却能够把本土多年唱歌的传统意识“格式化”。一方面,壮族民歌、歌圩活动被媒体广泛宣传,再加上当地美丽的风景,似乎可以唤起都市人对“田园生活”的向往,这是媒体的目的;另一方面,政府希望借助媒体把民歌“炒”起来,以此来吸引更多的游客或者吸引开发商来投资,而村民则希望,不论是政府还是游客,都能够给当地人带来更多的经济实惠。在发展旅游的同时,民歌文化也在变化发展着,虽然在这样的时代潮流中,过去那种传统的民歌文化状态正在逐渐变得模糊,但这是社会发展的需要,面对这种变迁,人们就难以分析它的利与弊,就像笔者在前文中提到的,民歌文化的式微,并不一定會彻底的消亡,而是以另一种形式存在。

参考文献:

[1] 麻国庆.走进他者的世界[M].北京:学苑出版社,2001.

[2] 恩格斯.马克思恩格斯选集第二十一卷[M].上海:上海人民出版社,1965.

[3] 罗城仫佬族自治县民间文学集成办公室.中国民间文学三套集成·罗城歌谣集[M].南宁:广西民族出版社,1987.

[4] 杜亚雄.也谈民族音乐学的观察方法[J].人民音乐,1985(12).

[5] 杜亚雄.民族音乐学概论[M].长沙:湖南文艺出版社,2002.

[6] 乔建中,陈永华.音乐文化[M].北京:人民音乐出版社,2000.

[7] 宋林飞.西方社会学理论[M].南京:南京大学出版社,1997.

[8] 田联韬主编.中国少数民族传统音乐(下)[M].北京:中央民族大学出版社,2001.

[9] 汤亚汀.音乐人类学:历史思潮与方法论[M].上海:上海音乐学院出版社,2008.