方剂“从肠道菌群论治”的理论与实践*

2018-05-10丁佳敏肖明明王跃飞

丁佳敏,张 竞,肖明明,柴 欣,杨 静,王跃飞**

(1.天津中医药大学天津市现代中药重点实验室 天津 300193;2.天津国际生物医药联合研究院中药新药研发中心 天津 300457)

方剂的化学形式复杂,阐明其疾病治疗作用及机制是中药现代化研究的关键问题。现阶段,研究人员聚焦方剂“血中移行成分”研究其药效物质和作用机制,然而,肠道中未吸收的成分未引起研究人员的重视。近年来,大量文献报道了肠道菌群对人类健康起着不可或缺的作用[1-4],而方剂在肠道中未被吸收的成分可以通过对肠道菌群的调控来发挥疾病治疗作用。为此,本文提出了方剂“从肠道菌群论治”的观点(简称“从菌论治”)及“中药肠中移行成分”的概念,从而更加全面的理解方剂的治疗作用和机制。

1 “从菌论治”的理论基础

人肠道内寄居着种类繁多的微生物,包括细菌、真菌等,这些微生物被统称为肠道菌群[1,2]。肠道菌群既对宿主所摄入的营养物质做出响应,帮助宿主消化食物,同时也根据宿主的状态做出调整[2-4]。因此,肠道微生物又被认为是人体内一个“虚拟器官”[5]。肠道菌群的基因组信息总和被称为“肠道元基因组”(Gut Metagenome),是影响人类健康的“人类第二基因组”[6]。随着对肠道微生物研究的深入,人们逐渐意识到肠道微生物对人体的重要性。肠道菌群作为最复杂、最重要的微生态系统之一,经过长期的协同进化与宿主形成了紧密的共生关系,为宿主提供了不具备的酶和生化代谢途径,参与宿主物质和能量代谢,刺激人体免疫系统的发育,抵御外来致病菌的定植[7,8]。

菌群广泛存在于人体消化道中,不同区段的消化道中优势菌群的种类和丰度存在较大差异。食道中优势菌群包括普氏菌属、链球菌属等,当菌群失调时梭菌属、克雷伯杆菌属、沙雷氏菌属相对丰度增加,并伴随食道炎、食道癌等疾病的发生[9]。胃中寄居着变形菌门、拟杆菌门、厚壁菌门等微生物,当菌群失调时,幽门螺旋杆菌等致病菌丰度增加,易引起胃炎、胃癌、胃溃疡、十二指肠溃疡等疾病[10,11];健康人群十二指肠寄居着丰度较高的蓝藻菌门和放线菌门微生物,它们对维持菌群平衡有着重要作用[12]。小肠中菌群的主要功能是参与食物的代谢及免疫调节,小肠结肠炎耶尔森菌是一种食源性的致病菌,可致回肠炎、阑尾炎、结节性红斑、关节炎等疾病[13,14];回肠末端以乳酸杆菌目、梭菌目、博维斯链球菌属、韦永氏球菌属、拟杆菌属等菌群为主[12]。大肠中的优势菌为拟杆菌属、毛螺菌科、疣微菌科、梭菌目、普雷沃氏菌科、乳酸菌科等[15];直结肠癌患者与正常人的肠道菌群存在明显差异,其中拟杆菌属、梭杆菌属、脆弱拟杆菌、链球菌、硫酸还原菌等与结直肠癌的发生相关[16]。回盲瓣远侧是肠道微生物聚居区域[17],具有丰富的代谢酶,能够产生对人体有益的代谢产物如短链脂肪酸等,并参与食物及药物的代谢[18]。

肠道菌群处于平衡时,人体的消化、代谢以及免疫系统等处于平衡状态。当肠道菌群平衡被体内外各种因素破坏并超出人体的调节能力时,则会影响人体正常的生理功能,严重时导致疾病的发生。相关文献报道,肠道菌群失衡主要导致消化系统疾病[19]、免疫系统疾病[20]、心脑血管系统疾病[21]、神经系统疾病[22]等。肠道菌群与人体的健康和疾病的发生发展息息相关,通过对人体肠道菌群的深入研究,以肠道菌群为作用靶点,以药物成分直接或间接干预肠道菌群,是“从菌论治”的核心内容,也是治疗疾病的重要突破口和研究方向。

中医理论博大精深,从该角度探讨肠道菌群,不仅可以帮助人类揭开肠道菌群的神秘面纱,又可帮助人类了解更多疾病的发病机理。肠道菌群研究与中医理论密切相关[23]。随着人们对肠道微生态的关注和深入研究,中医理论与肠道菌群的本质关系被逐渐揭示。首先,两者均诠释天人相应的整体观:中医学以“整体观”为理论特点,认为“人与天地相参”、“天人合一”[24],不但指出了人体是一个有机整体,而且阐述了人和自然也是不可分割的整体;肠道菌群与机体是互为宿主的共生关系,是肠内环境与生命体间的统一体。肠道菌群广泛的分布在人体肠道中,为人体提供必要的代谢酶及活性分子,参与免疫应答,维持内环境的稳态等,同时人体肠道为菌群提供住所和营养,因此人体和肠道菌群相辅相成,互利共生。中医常用“阴阳平衡”理论解释人类健康与疾病的转变关系[25],“阴”与“阳”始终处于此消彼长的运动变化之中,阴阳失衡会导致许多疾病的发生[26];肠道菌群与宿主细胞、环境与肠道菌群的关系也是对立统一的,具有不同层次、不同环节的立体交叉的网络平衡,是物质、能量、信息流的动态平衡。肠道菌群之间的平衡体现在不同种类微生物之间的动态平衡,肠道菌群的失调会导致疾病的发生和发展[27,28]。再者,中医学“正邪交争”的致病机理在肠道菌群的研究中得到体现和证实[29]。中医认为“正气”是人体对环境的适应、抵抗以及恢复能力,而一切致病因素皆归为“邪气”。“正气存内,邪不可干”是阐述人体正气旺盛,邪气不易侵入[30]。“邪之所凑,其气必虚”是阐述人体抵抗与防御能力变弱时,邪气容易侵入,从而导致疾病的产生[31]。中医的“扶正祛邪”是根据正邪交争“致病”理论提出的“治病”理论。肠道菌群中既存在乳酸菌、双歧杆菌等有益菌群,也存在沙门菌、大肠杆菌等有害菌,有益菌可看作是“正气”,有害菌可看作“邪气”,正常情况下,人体肠道菌群数量、结构保持相对平衡,“正邪”相互制约和拮抗,维持人体的健康状态。而当有害菌大量定植,“正不压邪”时,人体疾病便会应时而生。此外,中医认为脾胃乃气血生化之源,主消化,而肠道菌群亦产生各种酶及小分子促进人体消化和吸收。

尽管肠道菌群的相关理论和中医基础理论是基于不同理论和实践背景提出的,但是两者在疾病的“致病”机理和“治病”原则方面具有高度的统一性,为“从菌论治”奠定了理论基础。

2 “中药肠中移行成分”概念的提出

方剂的给药形式多为口服,其主要化学成分可直接进入人体消化道,一部分化学成分在消化道中以原型或代谢物的形式被吸收入血,经血液循环到达靶器官发挥作用。王喜军教授等国内知名专家基于中药口服后经消化道吸收入血这一过程提出了“中药血清药物化学”、“中药血中移行成分”等研究思路和方法,为揭示中药药效物质做出了重要贡献[32]。目前,人们认为吸收入血的中药成分是中药发挥疾病治疗作用的重要物质基础,这些有效成分以血液系统为媒介输送至作用部位,从而产生药效。研究人员通常采用有机溶剂萃取法、超滤法、有机溶剂沉淀蛋白法等方法除去血清中的干扰成分,使“血中移行成分”得到富集,然后综合运用高效液相色谱法、气相色谱法、液质联用法、气质联用法等现代分析方法,解析中药的“血中移行成分”。例如,王喜军等采用“血清药物化学”的研究方法,构建了灌胃六味地黄丸后大鼠“血中移行成分”的HPLC指纹图谱,鉴定了11种成分[33]。此外,还有研究者采用“血清药物化学”的研究方法揭示了渴络欣胶囊、大黄附子汤、大青叶等的“血中移行成分”[34-36]。

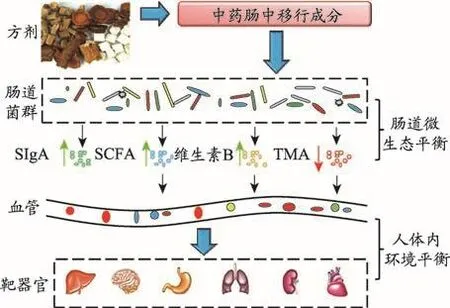

然而大肠内容物中大量的未吸收的中药化学成分并未引起重视,而这些成分对于疾病的治疗具有十分重要的意义。笔者认为方剂的“血中移行成分”和“肠中移行成分”是方剂发挥疾病治疗作用的重要物质基础,如图1所示。另外,“淋巴液移行成分”[37,38]、“细胞间液移行成分”[39]等也是方剂药效物质的重要补充。“中药肠中移行成分”是指中药口服后在大肠内容物中驻留的未被吸收的药物成分,主要包括中药中未被人体吸收的初生代谢产物和次生代谢产物、中药成分经肠道菌群代谢产生的未被吸收的代谢产物、吸收入血的中药成分经肝脏代谢后经胆汁分泌重新进入并驻留在肠道的成分。“中药肠中移行成分”作用机制尚未完全阐明。目前,研究者推测“中药肠中移行成分”可能刺激消化道内壁,使其产生免疫应答反应[40];或是干预和重塑肠道菌群[41];亦或是刺激肠道菌群,使其分泌生物活性物质,产生生物学效应[42]。研究方剂的“肠中移行成分”,有利于进一步阐释方剂的药效物质及作用机制,加速中药现代化和国际化进程。

3 “中药肠中移行成分”在“从菌论治”中的应用

“中药肠中移行成分”可以直接作用于微生物酶代谢系统,或是通过干预免疫应答[40],调控肠道菌群[41],达到治疗疾病的目的。七味白术散由四君子汤加木香、藿香和葛根组成,对小儿慢性腹泻、霉菌性肠炎、脾虚湿盛型腹泻等有较好的治疗效果[43]。七味白术散促进双歧杆菌、乳酸菌、酵母菌等有益菌的增殖,提高酵母酶的活性[44],酵母菌产生大量B族维生素和氨基酸,促进肠道营养物质的消化及吸收等[45]。SIg A是分泌型免疫球蛋白,是肠道黏膜参与免疫应答的主要效应因子[46],其通过中和肠道黏膜上的病原体,维持肠道菌群的平衡。火麻仁为药食同源的中药,具有抗炎、抗氧化等作用,火麻仁油水混合物可以刺激小鼠肠道黏膜细胞,促进SIg A分泌以维持肠道菌群平衡[47]。补肺健脾颗粒明显提高小鼠肠道内双歧杆菌、乳杆菌和类杆菌的丰度,有利于维持肠道内环境的平衡,增强人体抵抗力[48]。短链脂肪酸(SCFA)是由结肠乳酸菌、双歧杆菌等产生的小分子酸性化合物,能够调节血糖、维持电解质平衡、抗炎、抗肿瘤、调节免疫等[49]。四君子汤具有补气益气、健脾的功效,能够抑制有害菌、促进有益菌增殖,恢复结肠炎大鼠的菌群平衡,促进短链脂肪酸的生成[50]。胆碱类物质经肠道细菌代谢产生三甲胺(TMA),三甲胺被肝脏中的黄素单氧酶氧化为氧化三甲胺(TMAO),氧化三甲胺增加CD36和SRA的表达,导致胆固醇在细胞内的堆积,易引发心血管疾病[51,52]。白藜芦醇通过重建肠道菌群,降低体内氧化三甲胺浓度,增加胆汁盐水解酶的活性,降低胆汁盐的重吸收,刺激胆固醇氧化成胆酸,降低人体患心血管疾病的风险[53,54]。另外,补益类中药(如党参)含有皂苷类成分,这些成分可以促进肠道内双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌的生长,增加肠道中乙酸的含量,抑制有害菌的定植[55]。

图1 方剂经口服治疗疾病的作用形式

“中药肠中移行成分”作为方剂治疗疾病的物质基础之一,通过干预肠道菌群正向调节有益菌及其代谢产物,降低致病菌丰度及有害代谢产物,恢复人体内环境的“阴阳平衡”,其作用形式如图2所示。

图2 “中药肠中移行成分”的作用形式

早在东晋时期,葛洪在《肘后备急方》记述“绞粪汁,饮数合至一二升,谓之黄龙汤,陈久者佳”,即采用人粪便清液治疗腹泻、发热患者;明代李时珍《本草纲目》也记载了数十种以粪便治病的疗方,尽管人们并未认识到粪便治疗疾病的机制,但已经开始运用新鲜粪便、发酵的粪水等含大量活菌及其代谢产物的物质治疗疾病。例如,金汁(健康幼儿的粪便)有退烧、泄肝火之功效[56];五灵脂(鼯鼠粪便)有通利血脉、散瘀止痛之功效[57];龙涎香(鲸鱼粪便)有行气活血、散结止痛、利水通淋之功效[58]。“粪菌移植”与“以粪入药”具有异曲同工之处。近年来,在美国、加拿大、澳大利亚等国家开展了“粪菌移植”的临床研究。2013年,美国华盛顿正式将粪菌移植(FMT)写入临床指南,用于指导复发性难辨梭状芽孢杆菌感染的临床治疗[59]。截至2014年,全球已有500名患者接受粪菌移植,治愈率高达95%[60]。133例溃疡性结肠炎患者经菌群移植治疗后缓解率为30.4%[61]。2013年我国学者张发明采用菌群移植技术,治愈一例男性重度克罗恩病患者[62]。粪便移植的实质是重建肠道菌群,通过移植健康人体粪便中有益菌及其有益的代谢产物,来增加患者肠道菌群的多样性,改善人体内环境及各项生理功能。而中药口服后的“肠中移行成分”通过药物成分调控肠道菌群达到疾病治疗作用。总而言之,无论是中医的“从菌论治”,还是西医的“粪菌移植”,都是以肠道菌群为靶点治疗疾病的方法,“殊途同归”共同为人类健康服务。

此外,肠道菌群在中药皂苷、黄酮等糖苷类化合物代谢转化中也发挥了重要作用。皂苷和黄酮类化合物在胃肠道中难以直接被吸收,在肠道菌群分泌的代谢酶作用下转化为苷元吸收入血[63]。芍药苷口服利用率低,在肠道菌群分泌的β-葡萄糖苷酶和β-葡萄糖酯酶的催化下与肠道中的氨作用生成具有活性的芍药盐酸硫胺[64]。另外,乌头碱等成分经肠道菌群发生脱乙酰基、脱甲基、酯化等反应生成新型的单酯型、双酯型生物碱[65]。

4 结论

肠道菌群被认为是人体最大的“虚拟器官”,参与人体的消化、代谢、吸收,免疫应答等功能,同时也影响着人体的消化系统、循环系统、免疫系统、神经系统等。随着生命科学的发展,肠道菌群越来越受到国内外研究人员的重视。与此同时,现代中医逐步走向世界,为人类健康服务。肠道菌群与中医相关理论高度契合,“中药肠中移行成分”是方剂“从菌论治”的物质基础,也是对中药有效成分新的认识。科学阐释“中药肠中移行成分”及与肠道菌群相互作用关系是揭示方剂药效物质和作用机制的重要研究内容。

1 Ley R E,Peterson D A,Gordon J I.Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human intestine.Cell,2006,124(4):837-848.

2 THMP Consortium.Structure,function and diversity of the healthy human microbiome.Nature,2012,486(7402):207-214.

3 Costello E K,Lauber C L,Hamady M,et al.Bacterial community variation in human body habitats across space and time.Science,2009,326(5960):1694-1697.

4 Odamaki T,Kato K,Sugahara H,et al.Age-related changes in gut microbiota composition from newborn to centenarian:a cross-sectional study.BMC Microbiol,2016,16:90.

5 O'hara A M,Shanahan F.The gut flora as a forgotten organ.EMBO Rep,2006,7(7):688-693.

6 Nelson K E,Weinstock G M,Highlander S K,et al.A catalog of reference genomes from the human microbiome.Science,2010,328(5981):994-999.

7 Donohoe D R,Garge N,Zhang X,et al.The microbiome and butyrate regulate energy metabolism and autophagy in the mammalian colon.Cell Metab,2011,13(5):517-526.

8 Magrone T,Jirillo E.The interaction between gut microbiota and agerelated changes in immune function and inflammation.Immun Ageing,2013,10(1):31.

9 林英英.食管菌群与食管癌的关系.福州:福建医科大学硕士学位论文,2016.

10 王子恺.胃癌、胃息肉患者胃内微生物群落结构的研究.北京:中国人民解放军医学院博士学位论文,2014.

11 涂莎,阳惠湘.幽门螺杆菌感染治疗的进展.中南大学学报(医学版),2014(09):981-988.

12 Stearns J C,Lynch M D,Senadheera D B,et al.Bacterial biogeography of the human digestive tract.Sci Rep,2011,1:170.

13 牛蕾,祝长青,周光宏,等.小肠结肠炎耶尔森菌前增菌方式的选择.食品科学,2011(05):168-171.

14 秦会平,王学红.小肠菌群与肠道及代谢性疾病.世界华人消化杂志,2016(03):375-381.

15 Gu S,Chen D,Zhang J N,et al.Bacterial community mapping of the mouse gastrointestinal tract.PLoS One,2013,8(10):e74957.

16 顾艳芹,苏式兵,赵明.肠道菌群对结直肠癌发生发展的作用及中药干预的影响.世界科学技术-中医药现代化,2017(04):590-595.

17 Simon G L,Gorbach S L,汤于任.健康时及患病时的肠道菌丛.国外医学(消化系疾病分册),1985(01):30-34.

18 刘松珍,张雁,张名位,等.肠道短链脂肪酸产生机制及生理功能的研究进展.广东农业科学,2013(11):99-103.

19 李静,孙剑勇.肠道菌群调节在消化系统疾病治疗中的应用.胃肠病学,2014(11):692-694.

20 朱彧,杨萍.人体肠道菌群在免疫性疾病中的作用和机制.中国城乡企业卫生,2016(04):31-33.

21 张艳达,贺治青,黄帅波,等.肠道菌群失调与动脉粥样硬化相关心血管疾病.国际心血管病杂志,2017,44(01):10-13.

22 赵丽姣,林悄然,杨松海,等.肠道菌群失调与神经变性病的关系.中国医学前沿杂志,2016,8(11):20-23.

23 吴国琳,余国友,卢雯雯.肠道微生态的中医本质探讨.中华中医药学刊,2015(11):2586-2588.

24 先小乐,肖相如.再论中医整体观.吉林中医药,2015,35(02):113-115.

25 金宇.浅谈中医的阴阳平衡观.中国中医药现代远程教育,2010,9(23):154-155.

26 李建国.论机能状态紊乱与中医阴阳平衡失调.河南中医学院学报,2009,24(03):9-11.

27 Vernocchi P,Del C F,Putignani L.Gut Microbiota Profiling:Metabolomics Based Approach to Unravel Compounds Affecting Human Health.Front Microbiol,2016,7:1144.

28 Erickson A R,Cantarel B L,Lamendella R,et al.Integrated metagenomics/metaproteomics reveals human host-microbiota signatures of Crohn's disease.PLoS One,2012,7(11):e49138.

29 袁嘉丽,李庆生.从微生态平衡与邪正发病学说的相关性谈中医现代多学科研究.云南中医学院学报,2004,27(02):7-9.

30 蔡华珠,洪菲萍,纪立金,等.“正气存内,邪不可干”的内涵及运用探析.中华中医药杂志,2015(04):987-989.

31 李洪娟,朱艳波.恬淡虚无,回归自然—正气存内,邪不可干;邪之所凑,其气必虚.中华养生保健,2006(10):21-22.

32 王喜军.中药血清药物化学的研究动态及发展趋势.中国中药杂志,2006,31(10):789-792.

33 王喜军,张宁,孙晖,等.六味地黄丸的血清药物化学研究.中国天然药物,2004,2(04):29-32.

34 吴建明,张志荣,张鸿程,等.渴络欣胶囊的血清药物化学研究.世界科学技术-中医药现代化,2014(08):1784-1788.

35 郭辉,刘晓,蔡皓,等.大黄附子汤血清药物化学初步研究.中草药,2013,44(05):528-531.

36 方建国,彭静,王文清,等.大青叶在大鼠中的血清药物化学研究.中国医院药学杂志,2008,28(06):434-436.

37 蔡青青,李中东.药物肠淋巴转运的研究进展.中国药学杂志,2013,48(17):1241-1246.

38 毛华.基于肠淋巴吸收的姜黄素自乳化给药系统的研究.成都:成都医学院硕士学位论文,2015.

39 刘建勋,宋文婷,徐立.基于微透析技术建立“脑细胞间液药理学”的探讨.世界科学技术(中医药现代化),2012,14(02):1363-1366.

40 Xu J,Lian F,Zhao L,et al.Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a Chinese herbal formula.ISME J,2015,9(3):552-562.

41 Zhou S S,Xu J,Zhu H,et al.Gut microbiota-involved mechanisms in enhancing systemic exposure of ginsenosides by coexisting polysaccharides in ginseng decoction.Sci Rep,2016,6:22474.

42 Saha S,Rajpal D K,Brown J R.Human microbial metabolites as a source of new drugs.Drug Discov Today,2016,21(4):692-698.

43 王欢,曾奥,曹蓉,等.七味白术散调节肠道微生态的物质基础.世界华人消化杂志,2014(13):1773-1777.

44 谭周进,吴海,刘富林,等.超微七味白术散对肠道微生物及酶活性的影响.生态学报,2012,32(21):6856-6863.

45 郭抗萧,周赛男,谭周进,等.七味白术散对肠道酵母菌的抑促作用研究.现代生物医学进展,2013,13(27):5259-5263.

46 柳丽松,柳弯,李艳,等.分泌型免疫球蛋白A在黏膜免疫中的作用.医学综述,2015(11):1927-1929.

47 汪海滔.火麻仁油水混合物对小鼠肠道微生物群落变化及对肠道免疫的影响.广州:广东药科大学硕士学位论文,2016.

48 李玉英,王玺坤.补肺健脾颗粒对脾虚小鼠肠道菌群变化影响的研究.中医药学刊,2001,19(04):377-401.

49 刘小华,李舒梅,熊跃玲.短链脂肪酸对肠道功效及其机制的研究进展.肠外与肠内营养,2012,19(01):56-58.

50 陈新君.复方四君子汤及党参多糖调节溃疡性结肠炎小鼠肠道菌群的作用研究.兰州:兰州大学硕士学位论文,2016.

51 吴红,解玉泉,张亚臣.肠道微生物代谢产物氧化三甲胺与心血管疾病研究进展.临床心血管病杂志,2016(01):86-90.

52 Zhu W,Gregory J C,Org E,et al.Gut Microbial Metabolite TMAO Enhances Platelet Hyperreactivity and Thrombosis Risk.Cell,2016,165(1):111-124.

53 陈明亮.白藜芦醇通过重塑肠道菌群改善动脉粥样硬化的作用及机制研究.重庆:第三军医大学博士学位论文,2016.

54 吴禹池,吉春兰,卢钊宇,等.肠道细菌代谢产物氧化三甲胺在肾脏病领域的研究进展.实用医学杂志,2017,33(06):854-857.

55 王广,马淑霞,胡新俊,等.党参多糖对双歧杆菌和大肠埃希菌体外生长的影响.中国微生态学杂志,2010,22(03):199-201.

56 谢冠群,朱飞叶,侯晓丽,等.从粪便移植疗法话中医金汁.中华中医药杂志,2015(06):1907-1909.

57 叶水泉.五灵脂:行血止痛.医药与保健,1997(10):8.

58 吴青.龙涎香—漂浮的黄金.大自然探索,2013(01):52-55.

59 张发明,李潘,崔伯塔,等.粪菌移植:老故事与新未来.医学争鸣,2015(01):17-22.

60 廖诗乐,陈白莉,曾志荣.粪菌移植治疗炎症性肠病的现状和问题.新医学,2014,45(09):569-572.

61 金博.肠道菌群移植与溃疡性结肠炎.世界华人消化杂志,2017(01):23-30.

62 Zhang F M,Wang H G,Wang M,et al.Fecal microbiota transplantation for severe enterocolonic fistulizing Crohn's disease.World J Gastroenterol,2013,19(41):7213-7216.

63 何佳珂,于洋,陈西敬,等.黄酮类化合物的药物代谢研究进展.中国中药杂志,2010,35(21):2789-2794.

64 Liu Z Q,Jiang Z H,Liu L,et al.Mechanisms responsible for poor oral bioavailability of paeoniflorin:Role of intestinal disposition and interactions with sinomenine.Pharm Res,2006,23(12):2768-2780.

65 赵宇峰,宋凤瑞,国新华,等.利用软电离质谱技术研究乌头碱在肠内细菌中的生物转化.高等学校化学学报,2008(01):55-59.