云南省西盟佤山茶产业发展现状及对策

2018-05-10王耘斌

王耘斌

(云南省西盟县茶叶和特色生物产业局,云南西盟 665700)

我国是世界茶产业的源产地,云南省是世界茶树的原产发源地,普洱是历代茶叶交易贸易市场的集散地,因此普洱茶由此而得名,保留到至今未改。普洱市是全国唯一“以市命茶、以茶名市”的城市,从而带动了普洱市九县区茶产业持续健康发展[1]。

1 西盟佤山具有发展生态有机茶的有利条件

1.1 得天独厚的自然条件 西盟县受孟加拉湾西南暖湿气流影响,属亚热带海洋性季风气候,最高海拔2 458.9 m,最低海拔590.0 m,由于相对高差达1 868.9 m,立体气候明显,降水量丰富,年降雨量1 862.9 mm,局全省之冠,平均气温19.5 ℃,无霜期319 d,年均日照时间2 149.2 h,夏秋季降雨量较为集中,降水占全年的90.1%,冬春季雨量偏少,占9.9%。森林覆盖率65%,植被复杂多样,主要有季节性雨林、季雨林、季风常绿阔叶林等,树种种类以壳斗科树种为主,其他还有山茶科、梀科、榆科和蕨类植物16种、裸子植物2种、植被植物380种等[2]。

1.2 存在可考研的野生茶树群落资源 西盟县野生茶群落共有五大片,面积19 km2,分布于东经99°18′~99°43′、北纬22°25′~22°57′。这群野生茶叶群的发现,给研究世界茶树的起源和野生茶树的进化过程提供了有力的历史依据,同时也给今后进一步深入研究西盟县野生茶树的种类、品种、基因,是否可以直接开发利用发展成为新的茶叶产品,进行茶树杂交配种提供了坚实基础[3]。据当地佤族、拉祜族介绍,在西盟县未解放前就已被当地农户采摘加工饮用,但是味道极其苦涩;至今有了现代茶园之后很少有人去采摘使用。该野生茶树群落已列为县级自然保护区,成为西盟生态旅游观光时尚景区之一。

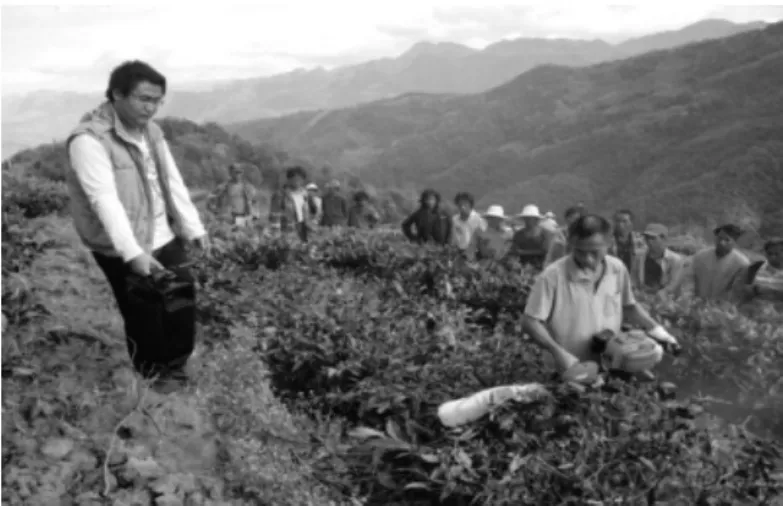

1.3 把茶产业作为兴边、富民的一项重要经济来抓 西盟县委、政府及各级乡镇一直十分重视茶产业,无论是过去的“十一五”“十二五”还是现在的“十三五”,时刻把抓茶产业列为一事日程;2003-2007年,西盟县委、县政府出台了一系列有关扶持茶产业的有关文件,茶苗补助款从每株补助0.05元发展到2007年每成活一株茶苗补助0.12元的决策。这一决策的实施,极大调动了西盟县茶企、茶农的积极性,种植面积也空前的递增了约666.67 hm2,种植品种上从原先的云南大叶种单一品种发展到8个品种,各茶企业、茶农结合当地气候、土壤分别引进无性系优良品种栽培,如云抗10号、雪芽100号、矮丰、云瑰、佛香3号、佛香4号、紫娟、长叶白毫、云梅、短节白毫和软枝乌龙茶等。2011-2014年,普洱市实施生态茶园建设,西盟县委、县政府又据普洱市委、政府的生态茶园建设文件,结合西盟县的实际情况,西盟县委、政府颁发了关于西盟县生态茶园建设的有关文件,西盟县茶产业职能部门针对茶企茶农培训达到1.2万人,发放相关生态茶园建设资料书籍2 000本。例如,2017年11月22日西盟县勐梭镇班母村体伍茶厂(有机茶园修剪)培训现场见图1。

图1 2017年11月22日西盟县勐梭镇班母村体伍茶厂(有机茶园修剪)培训现场

2 西盟县茶产业发展存在的问题

虽然西盟县茶产业经过几十年的发展,在西盟县委、县政府的正确领导和支持下,以及各级乡镇和广大茶企农户的共同努力下,茶园面积逐年增加,种植品种的引种改良,呈现出极大变化和改进。但是,在网络化、信息化高速发展的今天,仍存在许多不足之处,面临诸多全新的生产格局,需要茶产业职能部门和广大茶企业去勇于挑战,敢于担当重任,决不能墨守成规。

2.1 优质无性系良种栽培少,茶年老化,品种单一 迄今为止,虽然西盟县茶产业种植面积已发展到0.35万hm2,但是50%以上的茶园还是过去的云南大叶种,有20世纪60年代、70年代和80年代末期种植的,当时的种植方法已无法跟上时代潮流,种植方法为梅花形、三角形,几乎都是双行条栽,通风透光率低,病虫为害盛行,最终导致茶园产量和品质下降。茶企业自身又无更多资金来投入更新换代,迫使西盟县局部茶企业失去品种化优势市场竞争的能力。

2.2 茶企业对发展建设有机茶园认识不足 经过几年的有机茶园建设宣传和培训,截至目前,西盟县已有4家茶企业申报,并已获得国家级认可颁发的有机茶园认证资格。但是,绝大多数茶企业对有机茶园建设的认识不足;茶企业负责人不允许打农药、施化肥,导致产量得不到提高;有机茶园建设手续过于繁琐,需要投入大量经费,如土壤取样检测费、申报材料、整理打印费、评审认证费和每年的年检费等,很多茶企业认为不划算。简而言之,这些茶企业缺乏长远的发展眼光,没有考虑今后的发展前景。

3 对策与建议

3.1 加强茶企业网络意识形态的培训和引导,提升市场竞争能力 在这个网络信息变化万千的时代,风云突变,瞬间而至,茶叶市场竞争激烈,尤其是在每年春茶上市期间,一天内同一批茶产品都有可能产生多个价格。因此,必须加强县内茶企业网络信息意识的培训,整理出一套属于本企业的各种资料,如厂简介、茶园图片、产品介绍说明等,建立自己的网络平台,面向全国各地发布,也可把本企业的各类资料整理造册成小册书籍进行推销。总之,需要引导茶企负责人学习文化知识,解放陈旧观念,把过去的等客户上门购茶改变成主动出击询行情。

3.2 在有限的基础条件下引导茶企业进行品种改良 在农业战线上工作过的每一位科技人员都知道,所种植农作物的产量高低、抗旱性、抗病虫害、抗倒伏性等都与品种优劣有关,所以必须进行品种改良,淘汰与生产关系和社会发展不相适应的品种。结合西盟县各茶区的实际情况,可选择市级优良品种普景1号、景谷大白茶、雪芽百号、长叶百毫茶等茶树品种实施茶树嫁接,进行隔年、隔台更换品种法等逐年实施更换,最终达到茶企业可预见的发展目标。

3.3 加强西盟县茶区茶叶科技培训和宣传力度 把握时机向县级业务主管部门领导建言献策,争取有关茶产业培训方面的资金支持,从而增加西盟县茶产业职能部门对各茶企培训的机会和次数,同时改变以往培训内容单一性向多元化、多层次发展,开展纵向与横向相接合深层次的交叉培训模式,引领生态立体农业科技成果在茶产业上的应用,拓宽茶企茶农对茶产业发展的思路和视野,通过在茶区茶产业科技培训这个途径,正确引导茶区茶农年轻的壮劳力从善农业科学技术,并鼓励他们通过自己勤劳致富的双手创造美好生活,为家乡的茶产业发展作出贡献。总之,西盟县茶产业发展还需要更多外界社会力量的大力支持和鼎立相助,结合西盟县的实际情况,走出一条符合本民族文化与茶文化发展相适应的生态茶缘之路。

[1]西盟佤族自治县人民政府主办西盟佤族自治县地方志编纂委员会办公室.西盟年鉴[M].芒市:德宏民族出版社,2014.

[2]沈培平.走进茶树王国[M].1版.昆明:云南科学技术出版社,2008.

[3]梁名志,田易萍.云南茶树品种志[M].昆明:云南科技出版社,2012.