晋溪书院解读

2018-05-08周永丽

□ 周永丽

(作者工作单位:太原市晋祠博物馆)

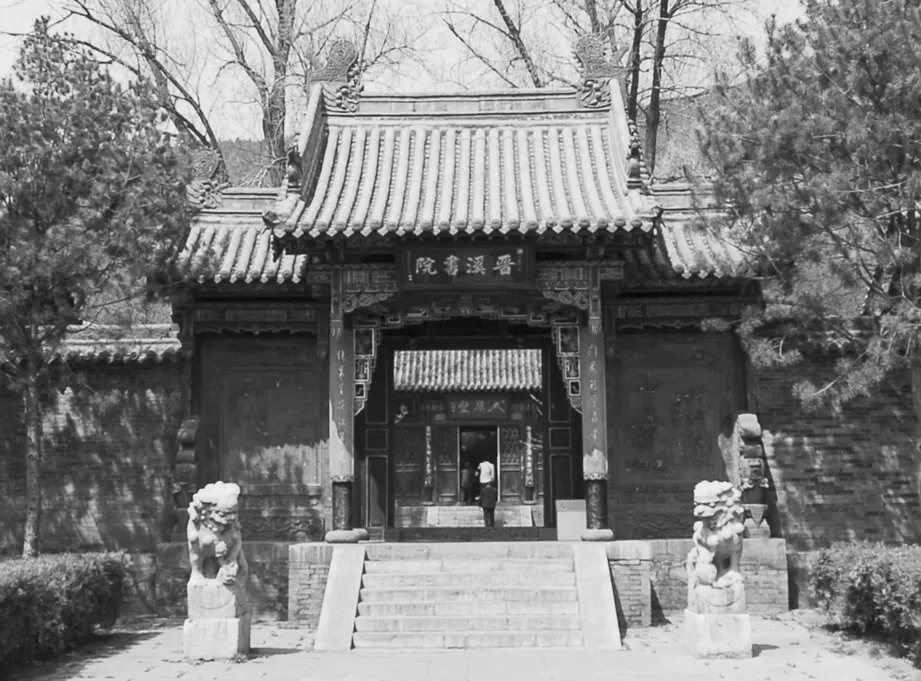

晋溪书院,位于晋祠博物馆南部,坐西面东,明嘉靖四年(1525年)由明代重臣太原王氏后裔王琼创建,原为王琼别墅,名晋溪园。王琼逝后其长子王朝立将别墅捐出作为讲文学书之课堂,更名为“晋溪书院”,是当时晋阳地区著名的启蒙学堂。明、清两代晋溪书院培养了大批优秀的学生,同时也是当地乡试的重要场所。其后数百年间,晋溪书院几度兴废,至清道光初年,晋源县城建立晋泉书院后,因生源减少、资费不济,晋溪书院日渐圮废。民国初年,书院仅存讲堂及前门及王氏十四世后人王宪篆书“晋溪书院”门额。

一、晋溪书院建筑风格

现存晋溪书院重修于1993年,恢复明清建筑风格,大门东向,以中轴对称,四合院两进院落,前堂立王氏“太原堂”,后殿辟王氏始祖子乔公祠,左右各十数间配殿,配耳房三楹。书院内建筑均高台基、飞檐斗栱、厅廓相连。

1.晋溪书院主建筑——子乔祠

子乔祠是晋溪书院的主体建筑,位于书院西部,背靠鸿雁南河,跨仰止桥与王琼祠接壤,左右耳房。子乔祠悬山顶,面阔五间,进深两间,飞檐斗栱、雕梁画栋,蔚为壮观。中国古老的姓氏“王”姓,“肇始子乔,根植晋汾”,有“天下王氏出太原”之说。因此“溯源怀祖,但愿华胄有归”,1993年复建晋溪书院时,应“海外王氏联谊后援会”之恳请,将晋溪书院主殿辟为纪念太原王氏始祖、东周灵王太子、姬晋子乔公专祠而名子乔祠。

殿内神龛木构斗栱,彩色泥塑子乔公坐像端坐其中,背饰波涛大水。大殿后墙、山墙彩绘24幅《太子晋史》连环画,讲述子乔的生平和神话传说故事。彩绘主题鲜明,图文并茂,每幅图均配有人物故事的解说词,人物造型生动,色彩厚重热烈,秉承汉代画像石造型风格。

晋溪书院

2.太原堂

位于晋溪书院中部,分晋溪书院为前、后两进院落,初为子乔祠享堂,现专为陈列当代海内外王氏名人画像及生平。太原堂悬山顶,面阔三间,进深两间,明间前后辟门。“太原”一词源于广而大的平原,太原地处晋中平原,黄河第二大支流汾河流贯南北,自古就有“锦绣太原”的美誉。自远古时期,太原就孕育了灿烂的文化,复建晋溪书院时,以“太原”为堂名,以纪天下王姓“初萌太原”。

3.晋溪书院南北配殿

晋溪书院南北配殿各十五间,分作东西两进院落,副阶相连,错落有致。主殿祠前南北配殿,用谱系、版面、照片和实物相结合的方式,展示太原王氏及主要分支的繁衍、迁徙和传承,浓缩了太原王氏2500年间近百代的衍派历史和发展脉络。同时也展示了世界王氏恳亲联谊大会从第一届至第十二届的盛况,彰示了太原王氏“万派同宗,宗族远大,根在太原”的思想。

二、晋溪书院人物及历史文化

1.姬晋,又称子乔、子晋(前 565-前 549),东周灵王太子。《列仙传》记载子乔出生时,“仙乐琅琅、五彩霞飞,异香满室,三日不绝,宫人称异,灵王宠爱之,立其为太子。”太子乔长大后饱读诗书,尤好音律,“好吹笙作凤凰鸣,”常游历于伊水、洛水之间。

周灵王二十一年(前551年),谷、洛二水泛滥,王宫也受到洪水的威胁,在洪水治理的策略上,太子乔与周灵王发生分歧。周灵王主张用壅堵的方法治水,而太子乔则以禹的父亲鲧用壅堵治水失败的教训极力反对。忠言逆耳,太子乔的批评与劝诫激怒了周灵王,一气之下将太子废黜为庶人,传说子乔流落到晋阳龙山之巅的晋居观,三年后抑郁而终。在晋阳居住时,当地百姓不知太子来历,只隐约知道子乔从王宫中发配民间,于是,称子乔为“王家的人”。其后,子乔长子宗敬因感慨周王室日渐衰落,而致仕避乱于晋阳一带,民间仍呼宗敬为“王家”,子乔后人遂以“王”为姓,由此始有王姓,子乔也就尊为王氏始祖,晋居观至今仍然是龙山之巅的主要建筑群。

太子乔也是武周时期则天女皇帝御笔亲书《升仙太子碑》的主人。在子乔逝后三十余年的七月初七日,太子与家人相约缑氏山[1]之巅聚会。此时的子乔羽冠鹤氅、玉貌丹唇,他取出玉笙,一曲奏来清风习习;二曲奏出彩云飘飘;三曲奏罢,白鹤成对、翔舞于空中,孔雀数双栖息于林际。百鸟和鸣、宫商协调,皇皇悦耳。众人可望而不可及,数日后,子乔挥手与世人作别,驾鹤升仙而去,这就是“王子登仙”的传说。

千年之后,则天女皇临朝承治改唐为周,自立为武周皇帝,追尊周文王为“始祖文皇帝”,对传说中的驾鹤升仙的东周灵王太子乔也倍加尊崇。因此,女皇在封禅泰山时,封子乔为“升仙太子”,并为其立庙。圣历二年(699年),武则天再幸嵩山,御制御书《升仙太子碑》。

2.王琼(1459-1532)字德华,号晋溪。山西太原刘家堡人,明中期重臣,晋溪书院的主人。王琼于明成化二十年(1484年)进士及第,历事成化、弘治、正德、嘉靖四位皇帝。其所处时代是朱明王朝较为动荡的时期,正德及嘉靖初年所发生的一系列大事,如刘瑾乱政[2]、朱寘鐇叛乱、西北边乱、朱宸濠之乱[3]、大礼仪活动等,王琼或多或少、或主动或被动,都曾参与其中,是当时重大历史事件的见证人之一。

王琼由最初的六品工部主事做到户部、兵部、吏部尚书。外调治理漕河三年期间,将所经历过的事情全部罗列出来,于明孝宗弘治八年(1495年),编著了《漕河图志》。由此,王琼以勤勉、干练而出名。明武宗正德十年(1515年),王琼调任兵部尚书一职,到正德十五年(1520年)短短的五年时间内,扫荡各地匪盗、贼寇,平定朱宸濠叛乱、加强西北边防有特殊功勋,连晋“三孤”即少保、少傅、少师,连晋“三辅”即太子太保、太子太傅、太子太师,一时之间名震边陲,皇恩圣宠倾冠朝野,是明代中叶以后成功处理西北边境问题的重要人物。历史上称王琼与于谦、张居正为明代三重臣。

三、王琼创立晋溪园

王琼于弘治十三年(1500年)、正德五年(1510年)两次丁忧回乡,又遇爱女病故,家庭的不幸再加仕途多舛,在伤感之余,常与当地官员乡绅游览家乡风景名胜。王琼与太原县令刘晏同游晋祠并作诗《刘大尹邀游晋祠次韵》,其一为:“山城西去未十里,风景翳然趁野心。古寺楼台行处近,前村烟树望中深。闲情似可忘声利,世事何劳问昔今。珍重吾邦贤令尹,四郊春雨布棠阴。”其二为:“岁年梦忆家山景,此日重游惬素心。匝地溪泉云气爽,一川花柳野阴深。幽怀壮岁还同少,乐事何时比今主。况逢刘晏在不妨,顷刻倒醉花荫后。”王琼自十二岁始即在离家不远的晋祠读书授业,对晋祠有着深厚的感情,这两首诗表达出王琼重游晋祠时心境,也同时表示了对县令刘晏的感激之情。

嘉靖元年(1521年),因与杨廷和等首辅大臣政见不同而倍受排斥,六十四岁的王琼遭言官弹劾,被贬谪到陕西绥德卫戍边。在绥德生活期间,王琼对家乡太原的发展也多有关注,与太原县令刘晏常有书信往来,并为太原孔庙、儒学馆撰写记文。嘉靖三年(1524年),王琼命长子王朝立在家乡晋祠修建“晋溪园”以备养老,老友乔宇亲手书写“晋溪园”门匾相赠。嘉靖六年(1527年),吐鲁番侵扰,西北边境出现危机,王琼因熟知西北军务,被世宗皇帝获准还籍回太原居住。次年,王琼任兵部尚书,兼都察院左都御史,总制甘肃、宁夏、榆林三边军务,维护了西北边境的稳定,与吐鲁番各民族建立了相对和平的关系。

嘉靖十一年(1532年)王琼病逝于京城,嘉靖皇帝追赠王琼“太师”,谥号“恭襄”,长子王朝立扶灵柩回原籍太原,葬于蒙山脚下(今太原市晋源区金胜乡王家坟)。礼部尚书霍韬撰神道碑,后世宗皇帝诏建专祠于“晋溪园”西,名王琼祠。王琼逝后,其长子将“晋溪园”改作书院,成为晋祠和太原当地著名学堂。

晋溪书院作为儒家文化的代表,1993年重修之时,完全按照明代建筑格局。同时应海内外王氏之数度恳请,将晋溪书院正殿辟为王氏始祖子乔祠,为天下海内外王氏氏族,架起一座“衍派海外、祖地寻根”的桥梁。

[1]缑氏山,位于河南洛阳偃师市,《河南府志》记载:“缑山。在偃师南40里,孤峰突出,周灵王太子晋升仙于此”。

[2]刘瑾(1451—1510),因侍奉太子朱厚燳,即后来的明武宗时,善于察言观色、随机应变而深受信任。太子继位后,刘瑾数次升迁为“司礼监张印太监”,得以操纵朝政,是明代擅权乱政最严重的权宦之一。

[3]朱宸濠(?—1510),明王朝安化王,正德五年,因不满太监刘瑾乱政,在封地甘肃起兵反逆,平叛后被诛杀。