古代“七事”小考

2018-05-08马楠

□马楠

(作者工作单位:广州市荔湾区文物管理所)

引言

“事”,东汉许慎《说文解字》云:“事,职也。”[1]可见,其本义为职务。传承至今,“事”已经泛指人类日常生活中的作为和事物。在唐代以来的历史文献或文学作品中,曾出现有“七事”“六事”“五事”“三事”等词汇(以“七事”“五事”最常见),通常用于描述人的装束,显然与古人的装扮佩饰有关。近年来,在一些唐宋元明清时期的墓葬中,考古出土了一类物件,或七或五件组合形制,这些物品应当就是文献记载的“七事”“五事”。近期笔者看到收藏于博物馆的一些清代饰件,也与上述物品极为相似。基于此,笔者在收集文献和考古材料的基础上,对古代“七事”“五事”的源流和功能流变等进行粗浅探讨,求教于方家。

一、文献所载的“七事”

目前所知,“七事”一词最早见于《旧唐书·舆服志》中关于官员装束制度的记载:“上元元年八月又制,一品已下带手巾、算袋,仍佩刀子、砺石,武官欲带者听之。景云中又制,令依上元故事,一品已下带手巾、算袋,其刀子、砺石等许不佩。武官五品已上佩(韋占)韘七事,七谓佩刀、刀子、砺石、契苾真、哕厥、针筒、火石等也。至开元初复罢之。”[2]

《册府元龟》卷六十载:“睿宗景云二年四月,制:九品已上一品已下,文官依上元故事,带手巾筭袋,武官咸带七事韋占韘並足。”[3]

《新唐书》卷三十四载:“高宗尝内宴,太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾,具纷砺七事,歌舞于帝前。帝与武后笑曰:‘女子不可为武官,何为此装束?’近服妖也。”[4]同书第二十四卷记载:“初,职事官三品以上赐金装刀、砺石,一品以下则有手巾、算袋、佩刀、砺石。至睿宗时,罢佩刀、砺石,而武官五品以上佩韘七事,佩刀、刀子、砺石、契苾真、哕厥针筒、火石是也。”[5]

通过上述文献可知,“七事”即随身佩挂的七种实用性物件,是武官的装束规范和等级象征,它至少于初唐高宗时代出现,但遵用时间不长,在开元初年就被罢弃。

之后,“七事”虽然退出了官服体系,但依然保留了身份和荣誉的象征意义,成为朝廷对外藩赏赐的“宝物”。

明代丘濬编纂的《唐丞相曲江张先生文集》收录张九龄于开元二十一年(733年)撰拟的“敕识匿国王书”一节有“今授卿将军,赐物二百匹,锦袍金钿带七事,已下节级亦有衣物,各宜领取”的记载[6]。

《册府元龟》卷九七五记载天宝五年(746年)至十四年(755年)朝廷对前来朝贡的外国来使的赏赐情况,“七事”与同是贵重之物的“锦袍”(绫袍、紫袍)“金(钿)带”“鱼袋”等并列,屡屡出现在授赐之物中:

(天宝)五载十月癸巳三葛逻禄伽叶护顿阿波移健啜遣使朝贡授叶护为左武卫大将军员外置依旧在蕃其使赐二色绫袍金带七事放还蕃。

七载八月庚戍悒怛国遣使朝贡授将军赐二色绫袍金带鱼袋七事放还蕃。

十月丁卯九姓勃曳固大毗伽都督默每等十人来朝并授特进赐锦袍金钿带鱼袋七事放还蕃。

十四载三月丁卯ヌ拔国遣其王子自会罗来朝授右武卫员外中郎将赐紫袍金带鱼袋七事留宿卫康国王石国副王并遣使朝贡各授折冲都尉赐紫袍金带鱼袋七事放还蕃[7]。

笔者没有查阅到宋代文献有关“七事”的记载。元至清代的文献和文学作品中,除了“七事”,还出现了“五事”“四事”的记述。

元末明初流行于朝鲜,供朝鲜人学习汉语的教科书《老乞大》中,有这样的记述:“我引着恁买些零碎行货。红缨一百斤。……杂使刀子一十把。割纸细刀子一十把。裙刀子一十把。五事儿十副。”[8]这本书以口语对话的形式记录朝鲜商人来到中国之后的道路见闻及住宿饮食、买卖货物等日常生活,形象地反映了元、明两代的社会生活和风俗民情,从引文中可以看出,作为日常生活用品的“五事儿”在民间广泛流行。

明代顾起元撰的《客座赘语》卷四“女饰”篇:“以金珠玉杂治为百物形,上有山云题、若花题,下长索贯诸器物,系而垂之,或在胸曰坠领,或系于裾之要曰七事。”[9]清晰地描述了明代七事的形制、材质,且与另一种挂饰“坠领”做了使用和叫法上的区分,这时的“七事”已成为女子衫前的装饰之物。

明嘉靖四十四年(1565年),贪官严嵩被抄家后,根据其家产罗列成册的《天水冰山录》“坠领坠胸事件”一章中有“金凤牡丹七事一挂、金素七事一挂、金厢宝玉七事一挂、金厢宝玉四事一挂、金厢石榴事件一吊”[10]的记录,“事”的材质、纹饰至此更为丰富。

《金瓶梅》第九十一回描写孟玉楼改嫁李衙内之日“戴着金梁冠儿,插着满头珠翠,胡珠子,身穿大红通袖袍儿,系金镶玛瑙带,玎珰七事”[11],明末清初的长篇小说《醒世姻缘传》第七十一回描写:“连那铜行的生意绝无指望,先把家中首饰,童奶奶的走珠箍儿,半铜半银的禁步七事,坠领挑排簪环戒指,赔在那几只象的肚里,显也不显一显。”[12]可见,明清时期的“七事”都是指系在衣前的七物组合挂饰。

综上可知,“七事”从最初唐代高级武官随身佩挂的七种物品的统称,经过发展、演变,成为一种专指佩挂于衫前腰间,悬挂有七种器物的组合式挂饰的专有称谓,根据器物数量的多少衍生出“五事”、“四事”等。通过文献,我们初步推断佩饰“七事”、“五事”的形制、材质以及样式,但七件或五件器物究竟是何物,除唐七事有确指外,其他则无从得知。根据元末《老乞大》所述其为“零碎行物”以及《客座赘语》《醒世姻缘传》作为女性首饰的描述来看,七事应在不同的时期有不同的内容,这就需要结合考古资料和流存实物资料加以分析。

二、考古发现和传世有关“事”的实物资料

文献所载“七事”“五事”不少,但我们对于其具体所指还没有太明确的概念。近年来,在全国各地考古发现了一批唐代以来的实物资料,通过对比分析,可以确认它们就是古代文献记载的诸“事”,这有助于我们进一步认识古代“事”的形制、材质、功能及其演变。

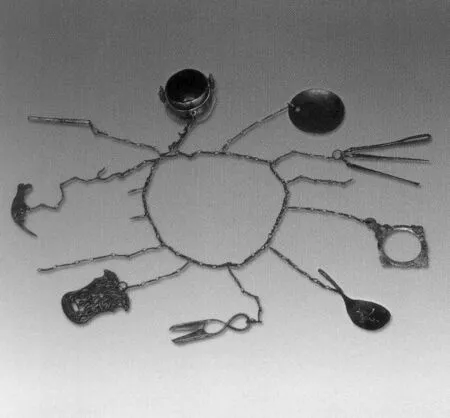

目前所见最早的实物“事”例,是唐代法门寺地宫出土的蹀躞十二事带[13]。铜制,腰链式,链残长62.8厘米,剪刀、镊子、勺、罐、耳勺、牙签、燧、镌、鱼等11件器物(缺一器)并系于链上,链一端设一弯钩,可与另一链端扣合,围系佩挂(图一)。

辽之后出土的六事、七事,则不再见腰链形式,而改为由单条链子垂挂一束口的牌子,其下坠系数条链绳将几件小工具或小物件串联、系合为一副,根据垂挂物件的数量确定为几事。

图一 唐代铜蹀躞十二事带

图二 辽代玉六事

图三 金代银六事

图四 元代银五事

图五 明代金七事

图六 明代金四事

辽陈国公主驸马合葬墓出土的玉六事[14],上部为一片透雕玉莲瓣,莲瓣边缘垂挂六根金链,下系剪、觽、锉、刀、锥和勺。其中,剪为交股,觽、锉、刀、锥、勺为竹节柄,坠件长5.8~8.2厘米,金链长4.5~5厘米(图二)。

河北迁安市开发区金代墓葬出土的银六事[15],一端单环另一端双环连套,其中一环链系小剪一把,长7.2厘米,另一环分别以五条链系圆盒,直径2.8厘米;提梁壶,壶高2.1厘米;四瓣瓜棱形壶,高3厘米;镊长6.3厘米;剪刀长5.5厘米。其中,剪刀为双股,与现代剪一致(图三)。

湖南株洲攸县丫江桥元代窖藏的银五事[16],上部是一枚荷叶形银片,叶片下缘以环链坠五事:剪刀、镊子、荷包、圆盒、盖罐,荷包上饰丛菊瑞兔图案(图四)。

北京明万贵夫妇墓出土的金七事[17],华丽精致。在一鸳鸯荷叶片下坠着七根金链,分别系锥、剑、剪刀、花鸟纹荷包与小盒、小罐、小瓶(图五)。

江苏南京市明黔国公沐睿墓出土的金四事[18],包括耳挖、牙剔、镊子和鼻烟棒,由一金管收纳,管长8厘米,一条金链将其与四事连接拴挂,可于管内外自由伸缩,链上并系一半圆形小盖,用于封闭底口(图六)。此件四事各物件不外露悬挂,用时抽出,不用时入管,既方便又科学。

浙江临海张家渡明王士琦墓出土的金二事与上述金四事有异曲同工之妙,金管雕饰更为考究[19],为一仕女造型,身着衫裙,盘髻插簪,手捧连叶寿桃,高6.9厘米,管内中空,金链一头拴小圆环,一头系挂牙签和耳挖,并连寿桃形塞。拉伸头顶处金链,耳挖等物便收入管中,寿桃形塞塞住脚端,构思十分精巧(图七)。

图七 明代金二事

除了考古发现,还有一些传世的类似物件被博物馆或民间藏家收藏,其时代多为清代至民国初期,如广东佛山市博物馆收藏的银五事(图八),广州市荔湾区博物馆收藏的银镶玉五事等。这一时期的事多见银质,个别镶玉,形制基本统一,单股或双股银链下坠一或两层银片,下层银片通过小环垂挂三、五、七条银链,银链下挂各物件,形成具有层次的垂坠排列。银片的锤锻镂刻形制丰富,可见蝴蝶形、双鱼形、花篮形、宝盒形等,雕琢精美、雅致。

图八 银五事(佛山市博物馆藏)

三、“事”的质地与形制组合变化

早在先秦时期,先民就已随身佩带一些实用的小物件,同时也有装饰的功能。《诗经》《礼记》均有记载。“七事”“五事”的挂件,多数也是由先秦时期的实用物件演化而来,在发展流变的过程中,又会在形制、材质等方面表现出多样化特征,逐渐形成比较固定的组合和专有的名称,反映出不同时代、不同阶层的审美观念。

(一)形制

总体来看,事是一种以链条串联、系挂数量不一的小物件用以随身佩带、使用的佩饰,根据物件数量有七事、五事、三事等的区别,其主要构件包括勾环、链条、连接件(片)、挂件等,链条上至中部通常设有一至二个或三个连接件,它们形状各异,装饰丰富,有片状、有管形,既起到串联、束口的作用,又可将整件事分层,最下部拴系链条悬挂小物件,使整件器物虽呈长条状悬挂,但看起来层次丰富,和谐美观。

最早为特定等级官员所佩的唐代七事,是通过腰带环绳挂系佩带。宋代沈括著《梦溪笔谈》记载:“中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服。窄袖、绯绿、短衣、长靿靴,有蹀躞带,皆胡服也。……带衣所垂蹀躞,盖欲佩带弓箭、帉帨、算囊、刀砺之类。自后虽去蹀躞,而犹存其环,环所以衔蹀躞,如马靿根,即今之带銙也。”[21]

之后,随着使用范围的扩大,其逐渐摆脱与腰环的搭配使用,演变为由一条链绳和束口自上而下总串各部件的组合形制,可系挂于胸前、腰间,使用更为方便灵活。

(二)材质

从历史文献和考古实物资料看,唐代开元初年之前,七事主要为武官所佩的实用之物,根据其佩刀、刀子、砺石、针筒、火石等的功用,材质应为铜制、石质等;其后,七事不再用作装束必配,作为朝廷赏赐之物的“锦袍金带七事”,其材质发生变化。辽至明代墓葬出土的事,有玉、金和银等不同材质。明代文献中的“金珠玉杂治为百物形”、“金凤牡丹”、“金厢宝玉”等说明也存在多种材质的搭配镶嵌使用。清代以后见于博物馆藏的“七事”以银制为主,少量有玉石镶嵌。

(三)组合变化

从《旧唐书》里的“韋占韘七事”、元《老乞大》记述的“零碎行货”以及明代文献、小说所指的“女饰”来看,在不同的时期或场合,“七事”有着不同的物件组合内容,且根据组合物件的数量,发展出五事、三事等。结合目前掌握的实物资料,我们可以看出,除唐代文献确指的佩刀、刀子、砺石、契苾真、哕厥、针筒、火石之外,剪刀、镊子、食勺、罐、耳勺、剔牙、燧、刀、剑、锥、锉、勺、觽、圆盒、盖罐、扁瓶、葫芦、荷包、香囊等均是曾出现的物件。

文献记载的唐七事中,契苾真、哕厥为何物,不易理解,笔者亦未能查找到确切的文献记载,只知契苾是敕勒部落之一,隋唐时居于焉耆西北,贞观六年(632年)归唐。《新唐书·回鹘传下》载“契苾亦曰契苾羽,在焉耆西北鹰娑川,多览葛之南。”[22]由此推论,契苾真、哕厥应是该部族语言的音译。冯盈之认为,契苾真是用于雕凿的楔子,哕厥是古代用骨头制的解绳结的锥子[23]。无论是否如此,这两件物品和其他的刀、砺石等用途相仿,都是游牧民族挂于腰间的常备实用之物。

从唐、辽、金各出土的一件“事”来看,唐十二事(缺一事)包括剪刀、镊子、勺、罐、耳挖、牙签、燧等十二器;辽六事为剪、觽、锉、刀、锥和勺;金六事含一大一小两把剪刀、镊、小盒、盖罐、小瓶。

元代出土的五事、六事、七事,除前朝常见的剪刀、镊子、刀之外,瓶、盒、罐也成常物,还增加了香囊、葫芦等小件,是人们生活日益讲究和追求精致的反映。此外,值得注意的是,金代、元代事中的剪刀形制也发生了变化,由唐代的交股变为双股。陈巍认为,11~13世纪,中国古代剪刀的形式逐渐从交股剪刀转变为双股剪刀,到12世纪双股剪刀已经成为华北地区遗址中常见的器物[24]。

明代出土的事有二事、三事、四事等更为灵活的组合,其中,耳挖、牙签成了最常见的物件,其他还有镊和刀等。

清末至民国初年的事常见五事、三事等,基本为耳挖、牙签与其他镊、刀、剑、戟等物件的组合。

四、“事”的功能演变

(一)从生活实用器到吉祥装饰物

从唐朝七事所指之物和佩戴方式来看,七事最初为实用物品,是游牧民族随身佩戴的防身、日用的小工具。唐朝初年,作为武官官服专属装束一部分,兼具实用和等级规范功能。此后,七事作为朝廷赏赐之物,逐渐成为身份和地位的象征。元代,随着其所含之物逐渐转变为人们日常生活的随身用品,“七事”“五事”等开始在民间流行。明代的事渐趋装饰功能,制作精巧、纹饰华丽,材质也出现了搭配镶嵌使用。清至民国的传世品以装饰和吉祥寓意为主,束口连接片造型丰富,雕琢精细,可见花篮形、双鱼形、宝盒形等,形态美观又寓意吉祥,系挂之物除耳挖、牙签等仍具实用功能外,其他如刀、剑等应演变为护身辟邪的寓意功能。

(二)从男子佩挂之物到女性装饰品

唐初,“七事”作为武官等级装束的一部分,仅为男性佩挂,这从《新唐书》载高宗、武后笑太平公主的装束可以看出来。此后,“事”作为身份的象征,实用功能趋弱,使用范围开始逐步扩大,出土于辽陈国公主驸马合葬墓的玉六事,系挂于公主腰带间,应作为佩饰,是身份地位的象征。元代起,“事”成为日常货物,在民间广泛流通,使用人群更为广泛。明代,“事”的实用性渐弱,装饰性趋强,《客座赘语》记录“七事”于“女饰”章节,可见,至迟从明代起,“事”主要成为了一种女性挂饰。当然,从考古发现来看,明代男性特别是上层社会的男子仍然可以佩戴“事”,装饰制作极为考究,至于是否还有等级的体现,则有待更多的考古材料来验证。

五、结 语

本文通过对历史文献的梳理、考古材料的分析,得出这样的结论:古代的“七事”,是衣前的一种多物件组合型佩饰,这种佩饰最初发端于北方游民族随身携带的实用小工具,大约在南北朝隋唐时期传入中原,被汉文化吸收,一度成为特定官员阶层的装束规范以及身份等级的象征,经过不断的发展、流变,衍生出“五事”、“四事”等,且形制日益丰富,使用范围趋广,从实用物逐渐变为装饰品。其形制独特,功能多样,寓意丰富,是时代特征、使用需求、社会礼制以及不同时代先民审美观念的具体表现。

“七事”“五事”等专用名词的出现,反映了唐以来人们对耳挖、牙签、剪、燧石等实用小物件组合的认识,也十分形象地表达了这类组合的形制和功用,即与日常生活息息相关的七种、五种……物件。既然先民已经为这类组合取了专属的名字,笔者认为,对于考古发现的实物材料,或传世留存的这类物件,不妨仍以“七事”“五事”等命名,而不是简单地以“佩饰”“装饰品”来笼统称谓,这样既体现了它们的文化内涵,也让先民植根于生活给予它们的“美名”得以传承。

[1][汉]许慎撰、[宋]徐铉校定《说文解字》,中华书局,1963年,第65页。

[2][后晋]刘昫等《旧唐书》第六册卷四十五,中华书局,1975年。

[3][宋]王钦若等编纂《册府元龟》(校订本)第一册,卷六〇,凤凰出版社,2006年,第636页。

[4][宋]欧阳修,宋祁合撰,《新唐书》第三册卷三十四,中华书局,1975年,第877页。

[5][宋]欧阳修,宋祁合撰,《新唐书》第二册卷二十四,中华书局,1975年,第529页。

[6]转引自卢燕新《由唐人诗文之“胡商”看西域与唐的文化交流》,《甘肃社会科学》2015年第3期。

[7][宋]王钦若等编纂,《册府元龟》(校订本)第十一册,卷九七五,凤凰出版社,2006年,第11289-11290页。

[8][韩国]郑光主编《原本老乞大》,外语教学与研究出版社,2002年,第65页。

[9][明]顾启元撰《客座赘语》,上海古籍出版社,2012年,第74页。

[10][清]吴允嘉(述),《天水冰山录》,商务印书馆,1937年。

[11][明]兰陵笑笑生撰《全本金瓶梅词话》第九十一回,香港太平书局,1982年,第2719页。

[12][清]西周生《醒世姻缘传》,岳麓书社,2014年,第854页。

[13]陕西省考古研究院等《法门寺考古发掘报告》,文物出版社,2007年,第205~207页。

[14]内蒙古文物考古研究所《辽陈国公主驸马合葬墓发掘简报》,《文物》1987年11期。

[15]唐山市文物管理处、迁安市文物管理所《河北省迁安市开发区金代墓葬发掘清理报告》,《北方文物》2002年第4期。

[16]扬之水《中国古代金银首饰》,故宫出版社,2014年,第362页。

[17]扬之水《奢华之色——宋元明金银器研究(第二卷)》,中华书局,2011年,第 96页。

[18]南京市博物馆《江苏南京市明黔国公沐昌祚、沐睿墓》,《南京考古资料汇编4》,凤凰出版社,2013年,第2384页。

[19]裘樟松、王方平《王世琦世系生平及其墓葬器物》,《东方博物》2004年第2期。

[20][宋]沈括著,金良年、胡小静译《梦溪笔谈全译》,上海古籍出版社,2013年,第7页。

[21][宋]欧阳修,宋祁合撰《新唐书》第一九册卷二百一十七下,中华书局,1975年,第6142页。

[22]冯盈之《中国古代腰带文化略论》,《浙江纺织服装职业技术学院学报》2009年第1期。

[23]陈巍《11-13世纪中国剪刀形态的转变及可能的外来影响》,《自然科学史研究》2013年第2期。