藿朴夏苓汤加减治疗湿热中阻型脾胃病120例分析

2018-05-07张海

张 海

(北京市房山区中医医院 北京 102400)

藿朴夏苓汤出自《医原》,其组方为藿香、厚朴、半夏、杏仁、白蔻仁、薏苡仁、茯苓、猪苓、泽泻、淡豆豉,有芳香辛散,宣气化湿的功效,是治疗湿热邪气外遏卫表、内阻气机的主要方剂。但其临床应用范围不仅局限于此,根据辨证,可将其灵活运用于内伤脾胃湿热型疾病的治疗,临床常见症状为身热不扬或不发热,胃脘胀闷或疼痛,恶心呕吐,不欲饮或渴喜热饮,纳呆不欲食,大便粘腻或溏泻,小便不利或浑浊,舌苔白腻或黄腻,脉濡缓或滑数;病种包括急慢性胃炎、胃扩张等,都能取得满意疗效。笔者将数位专家近年来应用此方治疗湿热中阻型脾胃病的病案进行分析如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本组病例均是2014年7月~2016年7月的专家门诊病例,共240人。随机分为治疗组与对照组,每组120人。

1.2 治疗方法

以藿朴夏苓汤加减为主,方药组成及常用剂量:藿香10~15g,厚朴6~15g,法半夏10~15g,杏仁6~10g,白蔻仁6~10g,薏苡仁15~30g,茯苓15~30g,猪苓10~15g,泽泻10~15g,淡豆豉6~10g。以上方每日1剂,煎汤分2次服用(小儿1剂煎3次,分2~3d服完)。观察近期疗效以1周为1疗程。偏湿重者,加苍术、陈皮、草果、大腹皮;偏热重者,加黄连、黄芩、滑石、淡竹叶;湿热并重者,加茵陈、木通、石菖蒲、车前子;气滞明显者,加广木香、砂仁;恶心呕吐者,加竹茹、生姜、荷叶;胃糜烂者,加乌贼骨、浙贝母、瓦楞子、白及;食积者,加炒山楂、炒麦芽、炒神曲、鸡内金;气虚明显者,加党参、白术、扁豆、山药。本方加减尤适用于脾胃尚不甚虚,湿热蕴结不解,病情迁延未愈之标实者。

1.3 疗效标准

用药1~2周观察近期疗效。临床控制:身重、胃胀、胃痛、恶心呕吐、大便溏薄、小便不利好转九成以上,或病情不足轻度者;显效:身重、胃胀、胃痛、恶心呕吐、大便溏薄、小便不利好转六成以上;有效:身重、胃胀、胃痛、恶心呕吐、大便溏薄、小便不利好转三成以上;无效:身重、胃胀、胃痛、恶心呕吐、大便溏薄、小便不利好转不足三成,甚或加重者。

中医辩证标准及中医症状分级量化标准,参照2002年制定的《中药新药临床指导原则》具体量化标准见表1~2。

表1 主症状体征分级量化标准

症状无(0分)轻(3分)中(5分)重(7分)胃痛无症状偶有2~4h/d整日胀痛腹胀无症状偶有2~4h/d整日胀满口苦无症状偶有晨起有整日有恶心呕吐无症状偶有食后有整日有

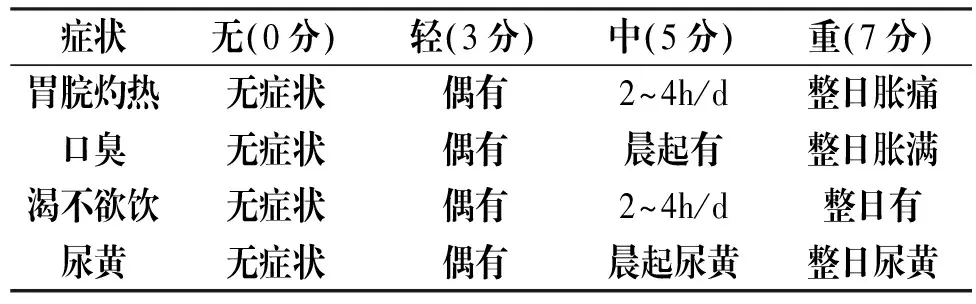

表2 次症状体征分级量化标准

症状无(0分)轻(3分)中(5分)重(7分)胃脘灼热无症状偶有2~4h/d整日胀痛口臭无症状偶有晨起有整日胀满渴不欲饮无症状偶有2~4h/d整日有尿黄无症状偶有晨起尿黄整日尿黄

1.4 统计学分析

对数据分析均采用SPSS18.0进行,分为统计描述和统计比较,对于年龄等定量资料比较采用均数±标准差,对于性别等定性资料采用频数、频率进行描述。对于定量资料的统计比较采用两独立样本t检验,若不满足t检验比较条件则采用非参数秩和检验;对于定量资料前后自身的比较采用配对t检验;定性资料的比较采用χ2检验或Fisher精确概率法检验。检验水准均为α=0.05,若P<0.05则认为具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般人口学特征

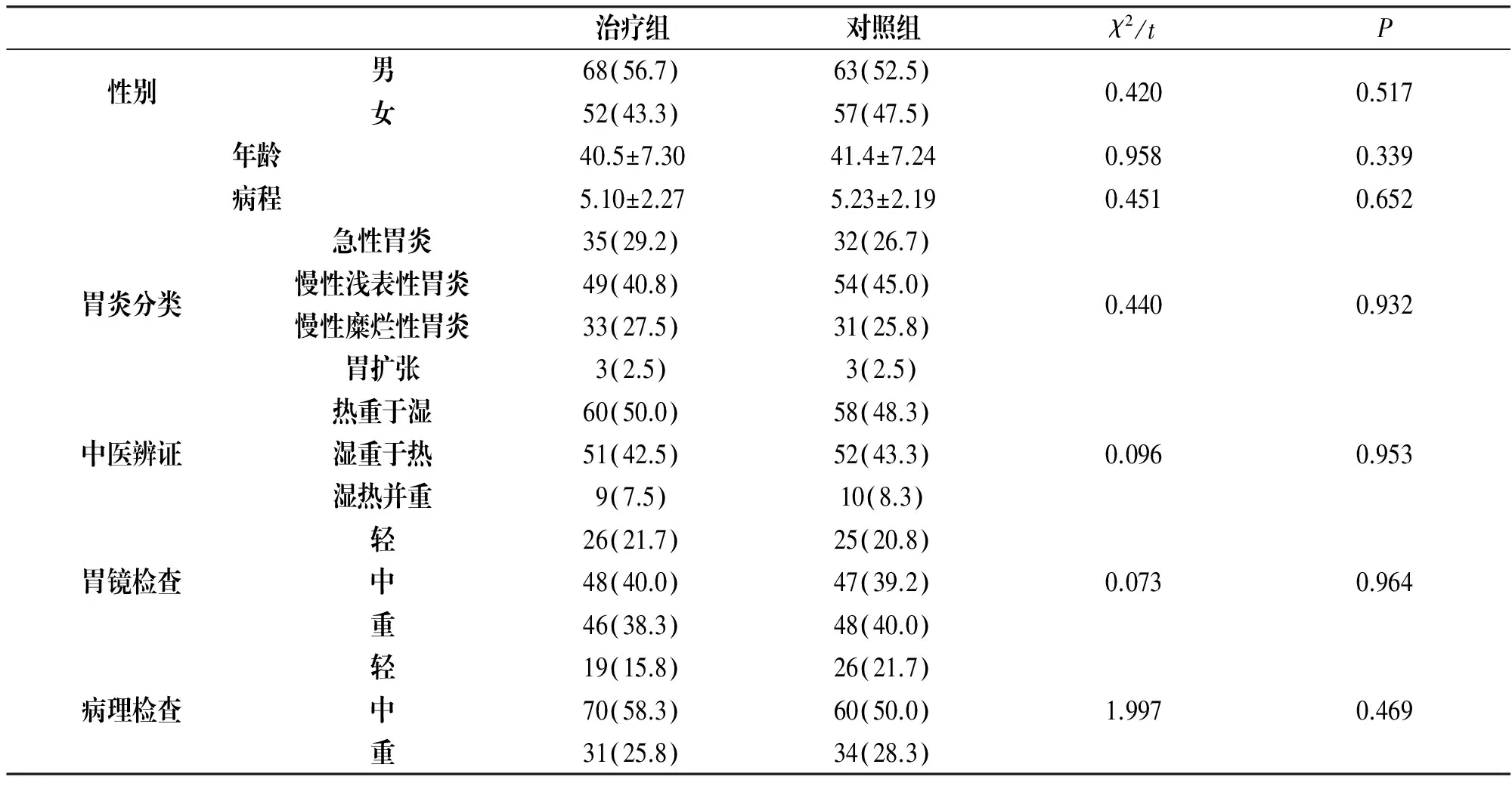

治疗组男性68人,女性52人;年龄5~82岁,平均年龄(40.5±7.30)岁;平均病程为(5.10±2.27)年;急性胃炎35人(29.17%),慢性浅表性胃炎49人(40.83%),慢性糜烂性胃炎33人(27.5%),胃扩张3人(2.5%)。诊断均按《疾病诊疗标准》确定。中医辨证热重于湿者60人(51%),湿重于热者51人(42.5%),湿热并重者9人(7.5%)。观察组男性63人,女性57人;平均年龄为(5.10±2.27)岁;平均病程为(5.23±2.19)年;急性胃炎32人(26.7%),慢性浅表性胃炎54人(45.0%),慢性糜烂性胃炎31人(25.8%),胃扩张3人(2.5%)。治疗组和对照组在性病、年龄、病程、胃炎分类、中医辨证、胃镜检查和病理检查结果等方面均无统计学意义,两组具有可比性,见表3。

表3 治疗前治疗组和对照组临床特征比较

治疗组对照组χ2/tP性别男68(56.7)63(52.5)女52(43.3)57(47.5)0.4200.517年龄40.5±7.3041.4±7.240.9580.339病程5.10±2.275.23±2.190.4510.652胃炎分类急性胃炎35(29.2)32(26.7)慢性浅表性胃炎49(40.8)54(45.0)慢性糜烂性胃炎33(27.5)31(25.8)胃扩张3(2.5)3(2.5)0.4400.932中医辨证热重于湿60(50.0)58(48.3)湿重于热51(42.5)52(43.3)湿热并重9(7.5)10(8.3)0.0960.953胃镜检查轻26(21.7)25(20.8)中48(40.0)47(39.2)重46(38.3)48(40.0)0.0730.964病理检查轻19(15.8)26(21.7)中70(58.3)60(50.0)重31(25.8)34(28.3)1.9970.469

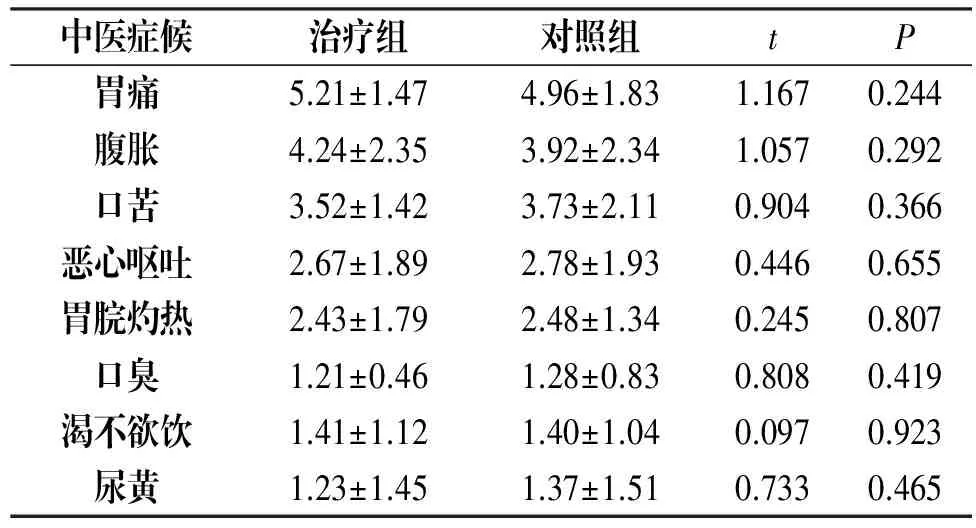

2.2 治疗前两组中医症候积分比较

对于治疗之前两组的中医症候进行两独立样本t检验统计分析,发现两组的中医症候得分无统计学差异,两组的治疗前中医症候得分是均衡的,见表4。

表4 治疗前两组中医症候积分比较

中医症候治疗组对照组tP胃痛5.21±1.474.96±1.831.1670.244腹胀4.24±2.353.92±2.341.0570.292口苦3.52±1.423.73±2.110.9040.366恶心呕吐2.67±1.892.78±1.930.4460.655胃脘灼热2.43±1.792.48±1.340.2450.807口臭1.21±0.461.28±0.830.8080.419渴不欲饮1.41±1.121.40±1.040.0970.923尿黄1.23±1.451.37±1.510.7330.465

3 疗效分析

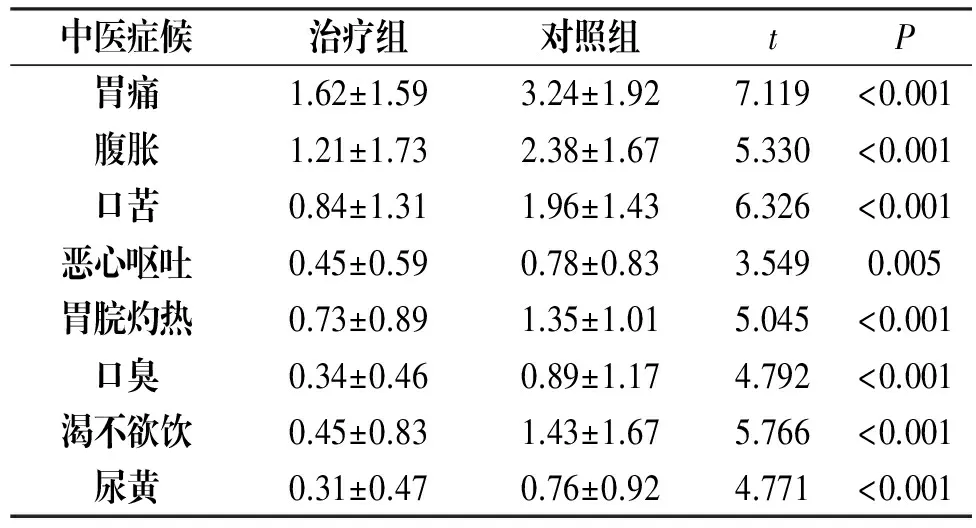

3.1 两组病例治疗后中医症候得分比较

在经过治疗以后,采用两独立样本t检验分析,治疗的得分明显的低于对照组,见表5。

表5 两组病例治疗后中医症候得分比较

中医症候治疗组对照组tP胃痛1.62±1.593.24±1.927.119<0.001腹胀1.21±1.732.38±1.675.330<0.001口苦0.84±1.311.96±1.436.326<0.001恶心呕吐0.45±0.590.78±0.833.5490.005胃脘灼热0.73±0.891.35±1.015.045<0.001口臭0.34±0.460.89±1.174.792<0.001渴不欲饮0.45±0.831.43±1.675.766<0.001尿黄0.31±0.470.76±0.924.771<0.001

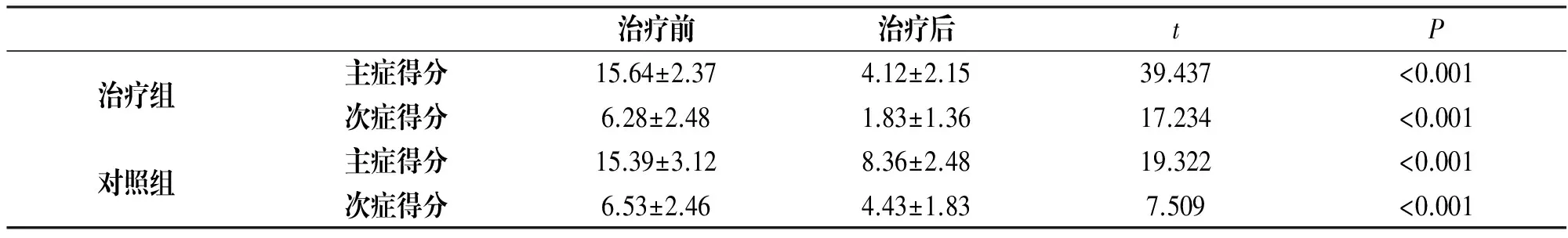

3.2 两组病例分别治疗前后得分比较

对资料进行前后的配对t检验分析发现,在治疗前后每组的主症得分和次症得分都有了明显的下降,但是治疗的组的下降幅度大于对照组的下降幅度,见表6。

表6 两组病例分别治疗前后得分比较

治疗前治疗后tP治疗组主症得分15.64±2.374.12±2.1539.437<0.001次症得分6.28±2.481.83±1.3617.234<0.001对照组主症得分15.39±3.128.36±2.4819.322<0.001次症得分6.53±2.464.43±1.837.509<0.001

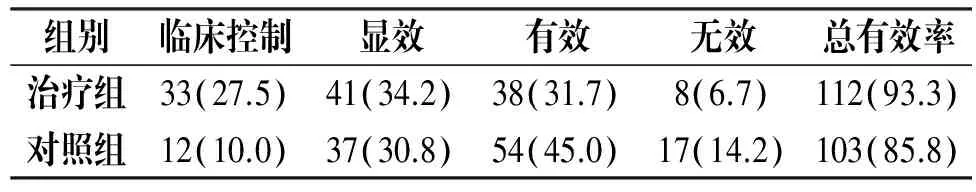

3.3 临床疗效

两组临床总疗效比较分析,治疗组临床控制33人(27.5%),显效41人(34.2%),有效38人(31.7%),无效8人(6.7%),总有效率93.3%;对照组临床控制12人(10.0%),显效37人(30.8%),有效54人(45.0%),无效17人(14.2%)总有效率为85.8%。对于两组的临床总疗效进行χ2检验分析,发现χ2=16.028,P=0.001,两组的临床总疗效有区别,治疗的疗效高于对照组,见表7。

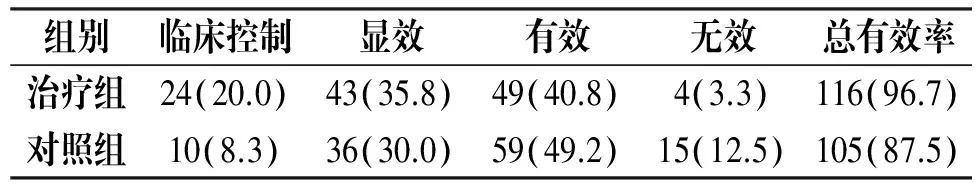

3.4 中医症候疗效

两组中医症候疗效比较分析,治疗组临床控制24人(20.0%),显效43人(35.8%),有效49人(40.8%),无效4人(3.3%),总有效率96.7%;对照组临床控制10人(8.3%),显效36人(30.0%),有效59人(49.2%),无效15人(12.5%)总有效率为87.5%。对于两组的临床总疗效进行χ2检验分析,发现χ2=13.679,P=0.003,两组的临床总疗效有区别,治疗的疗效高于对照组,见表8。

表7 治疗后两组临床总疗效比较n(%)

组别临床控制显效有效无效总有效率治疗组33(27.5)41(34.2)38(31.7)8(6.7)112(93.3)对照组12(10.0)37(30.8)54(45.0)17(14.2)103(85.8)

表8 治疗后两组中医症候比较n(%)

组别临床控制显效有效无效总有效率治疗组24(20.0)43(35.8)49(40.8)4(3.3)116(96.7)对照组10(8.3)36(30.0)59(49.2)15(12.5)105(87.5)

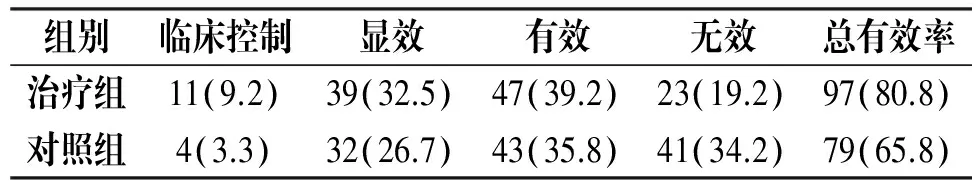

3.5 胃镜疗效

两组胃镜疗效比较分析,治疗组临床控制11人(9.2%),显效39人(32.5%),有效47人(39.2%),无效23人(19.2%),总有效率80.8%;对照组临床控制4人(3.3%),显效32人(26.7%),有效43人(35.8%),无效41人(34.2)总有效率为65.8%。对于两组的临床总疗效进行χ2检验分析,发现χ2=9.197,P=0.027,两组的临床总疗效有区别,治疗的疗效高于对照组,见表9。

表9 治疗后两组胃镜疗效比较n(%)

组别临床控制显效有效无效总有效率治疗组11(9.2)39(32.5)47(39.2)23(19.2)97(80.8)对照组4(3.3)32(26.7)43(35.8)41(34.2)79(65.8)

3.6 病理疗效

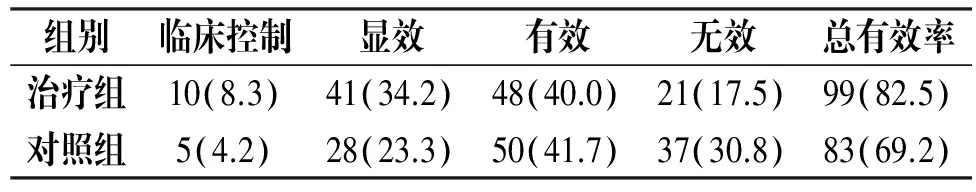

两组病理疗效比较分析,治疗组临床控制10人(8.3%),显效41人(34.2%),有效48人(40.0%),无效21人(17.5%),总有效率82.5%;对照组临床控制5人(4.2%),显效28人(23.3%),有效50人(41.7%),无效37人(30.8)总有效率为69.2%。对于两组的临床总疗效进行χ2检验分析,发现χ2=8.571,P=0.036,两组的临床总疗效有区别,治疗的疗效高于对照组,见表10。

表10 治疗后两组病理疗效比较n(%)

组别临床控制显效有效无效总有效率治疗组10(8.3)41(34.2)48(40.0)21(17.5)99(82.5)对照组5(4.2)28(23.3)50(41.7)37(30.8)83(69.2)

4 治疗组疗效分析

4.1 各种脾胃病与疗效关系

治疗组的急性胃炎、慢性浅表性胃炎、慢性糜烂性胃炎、胃扩张的显效率依次为71.43%(25/35)、67.34%(33/49)、51.52%(17/33)、66.67%(2/3),可见急性胃炎疗效最好,其次为慢性浅表性胃炎、胃扩张、慢性糜烂性胃炎。

4.2 中医辨证与疗效的关系

湿重于热证、热重于湿证、湿热并重证的显效率依次是75.0%(45/60)、54.90%(28/51)、51.67%(5/9),以湿重于热者疗效最佳,其次是热重于湿证、湿热并重证。

5 安全性评价

两组在治疗过程中均无不良反应发生。

6 讨论

6.1 脾胃湿热证的主要病因病机

6.2 藿朴夏苓汤加减应用的理论

本方历来被认为是治疗外感湿热、卫分受邪的主要方剂之一,既能发散表湿,又能畅利里湿,属于表里同治的典范。但根据其组方思想和治疗湿热病的原则,将其运用于治疗没有外感的脾胃湿热证,甚为合拍。方中藿香芳香化湿,兼能行气止呕,淡豆豉清宣郁热,二者除皆能解表外,还能合治湿热,可使湿热邪气分消走泄,如《金匮要略》云:“发其汗,但微微似欲出汗者,风湿俱去也”。杏仁开宣肺气,取气化则湿易化之理;厚朴、半夏、白蔻仁,燥湿降浊,疏利气机;薏苡仁、猪苓、茯苓、泽泻淡渗利湿。全方开上、畅中、渗下,三焦同治,运化湿浊,醒脾健胃,可见治疗重心仍在中焦脾胃,故能有效治疗脾胃湿热证。上面已论及,脾胃受病,可累及全身脏器,并可致气滞不通、血瘀不行、食积不化及痰浊水饮内生之变,故治疗上仍需以整体观念为指导,实则泻之,虚则补之,审其阴阳,以别柔刚,做到灵活加减该方,如此才能取得良好疗效。

6.3 其他应用研究

卓冬婷等[1]研究加味藿朴夏苓汤对脾胃湿热证的疗效,并观察其对舌上皮细胞的影响,发现藿朴夏苓汤临床疗效显著,且能加速舌上皮细胞凋亡,对黄腻苔有明显的消退作用。李景巍等[2]临床研究发现,藿朴夏苓汤加减对脾胃湿热证隆起糜烂性胃炎的治疗效果良好,不仅能够有效地改善患者的临床症状,而且很少复发,也不会产生不良反应及并发症。全日京等[3]应用藿朴夏苓汤加减治疗脾胃湿热证慢性浅表性胃炎,与对照组患者口服替瑞普酮治疗相比,藿朴夏苓汤组近期疗效显著。曾玉梅等[4]用藿朴夏苓汤加减治疗幽门螺杆菌(HP)相关性胃炎60例,总有效率达到96.7%,说明加减藿朴夏苓汤联合西药三联疗法治疗HP相关性胃炎属脾胃湿热型者,临床疗效优于单用西药三联疗法。彭文静等[5]评估藿朴夏苓汤加减配合针刺四缝治疗脾胃湿热型小儿厌食症的临床疗效和安全性,对54例脾胃湿热型小儿厌食症用藿朴夏苓汤加减配合针刺四缝治疗,疗程4周,治疗前后对照,发现联合疗法对小儿纳呆、腹胀、肢体困重等症状改善明显,且安全性良好。

综上所述,藿朴夏苓汤治疗湿热型脾胃病疗效可靠,值得临床应用和推广,其也为进一步研究脾胃病的治疗提供了思路。

1 卓冬婷,吕军影,黄李平,等.加味藿朴夏苓汤对脾胃湿热证临床疗效及舌上皮细胞凋亡的影响.中国中西医结合杂志,2011,31(2):168~171.

2 李景巍,罗试计.藿朴夏苓汤加减治疗脾胃湿热证隆起糜烂性胃炎临床研究.中医学报,2013,B8:66.

3 全日京,韩菊花,申忠垚,等.慢性浅表性胃炎脾胃湿热证应用藿朴夏苓汤加减的临床研究.中国处方药,2015,3:48~49.

4 曾玉梅,倪春红,王群先.藿朴夏苓汤加减治疗幽门螺杆菌相关性胃炎临床观察.湖北中医杂志,2007,29(12):28~29.

5 彭文静,向希雄.藿朴夏苓汤加减配合刺四缝治疗小儿厌食症(脾胃湿热证)的临床观察.湖北中医杂志,2016,38(2):14~16.