辽宁省肉驴产业调查报告

2018-05-07朱延旭张晓鹰李万波王占红武师良黄国卫王国军苑清国岳密江谢志敏邹德清

朱延旭,张晓鹰⋆,李万波,王占红,武师良,黄国卫,王国军,苑清国,岳密江,谢志敏,邹德清

(1.辽宁省畜牧科学研究院,辽宁 辽阳 111000;2.辽宁省朝阳市建平县畜牧技术总站,辽宁 建平 122400;3.辽宁省朝阳市建平县动物卫生监察所,辽宁 建平 122400;4.辽宁省朝阳市朝阳县畜牧技术推广站,辽宁 朝阳 122000;5.辽宁省阜新市彰武县种畜禽监督管理站,辽宁 彰武 123200;6.辽宁省阜新市阜蒙县畜牧技术推广站,辽宁 阜蒙 123100;7.辽宁省朝阳市朝阳县清风岭动物卫生监督所,辽宁 朝阳 122000)

自改革开放以来,辽宁本地驴经政府部门有计划引种改良、民间选育,体型外貌基本趋于一致,具有体大力强、结构匀称、体姿优美、性情温驯、抗逆性强等优良特性,深受省内养殖户及原料厂商的欢迎[1]。为切实反应辽宁省肉驴产业现状,科学制定辽宁省肉驴产业发展规划,辽宁省畜牧科学研究院在中央引导地方科技发展专项-辽宁省农村科技特派创新示范工程(建平县肉驴产业科技特派服务行动)项目支持下,组织专业技术人员,在建平、朝阳、彰武、阜蒙等县(辽西4县)畜牧部门配合下,对辽宁省肉驴产业现状开展普查工作,并在辽西4县25个乡(镇)52个场(户)开展重点调查,形成辽宁省肉驴产业调查报告。

1 辽宁省肉驴产业现状

1.1 品种形成历史 辽宁省早期驴种体型较小,据《辽宁省家畜家禽品种志》记载,成年公驴体重150~170 kg,体高106.4 cm,体长108.7 cm,胸围118.1 cm;成年母驴体重130~150 kg,体高104.6 cm,体长107.4 cm,胸围116.2 cm;毛色主要为灰色,其次为青色和黑色;灰、青色驴多有白眼圈、白肚皮,黑色驴有红毛梢或被毛呈驼色。自20世纪70年代末起,省内先后引进陕西关中驴、山西广灵驴等大型驴种,用于当地马匹改良,少部分用于改良当地驴[2]。20世纪80年代初开始,当地农民陆续引进陕西关中驴,用于改良本地驴,重点提高役用性能。2000年以后,随着农机具普及,当地驴逐渐退出役用市场,养驴业开始向肉用方向转变,并引入德州驴品种,用于肉用性能改良。到目前为止,经过四十余年杂交改良及后代间互交,辽宁肉驴群体遗传性状趋于稳定,体貌特征逐渐趋于一致。

和早期驴相比,辽宁本地驴在体尺、体重等指标方面有显著提高,毛色以黑色为主,被毛短细,富有光泽;眼部、嘴部及腹部为白色,俗称“三白”;骨骼粗壮坚实,结构匀称,体型呈长方形;头部清秀耳长,颈高扬,眼大有神,颈部较宽厚,肌肉充实,鬣毛短密;前驱发达,髻甲宽厚,胸廓宽广,凹背,中驱呈圆筒状,后驱比前驱高,尻斜偏短;四肢正直,肌腱明显,蹄质坚实。

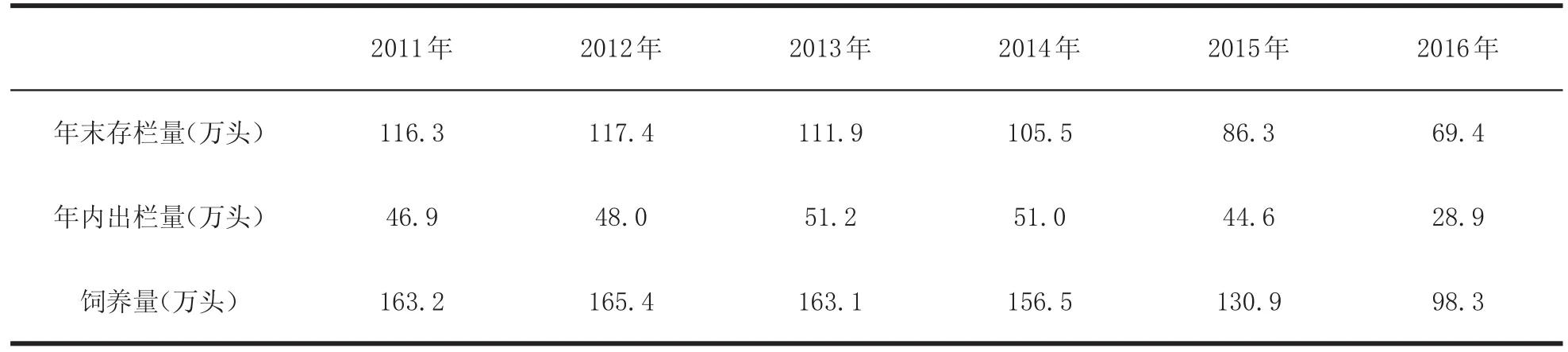

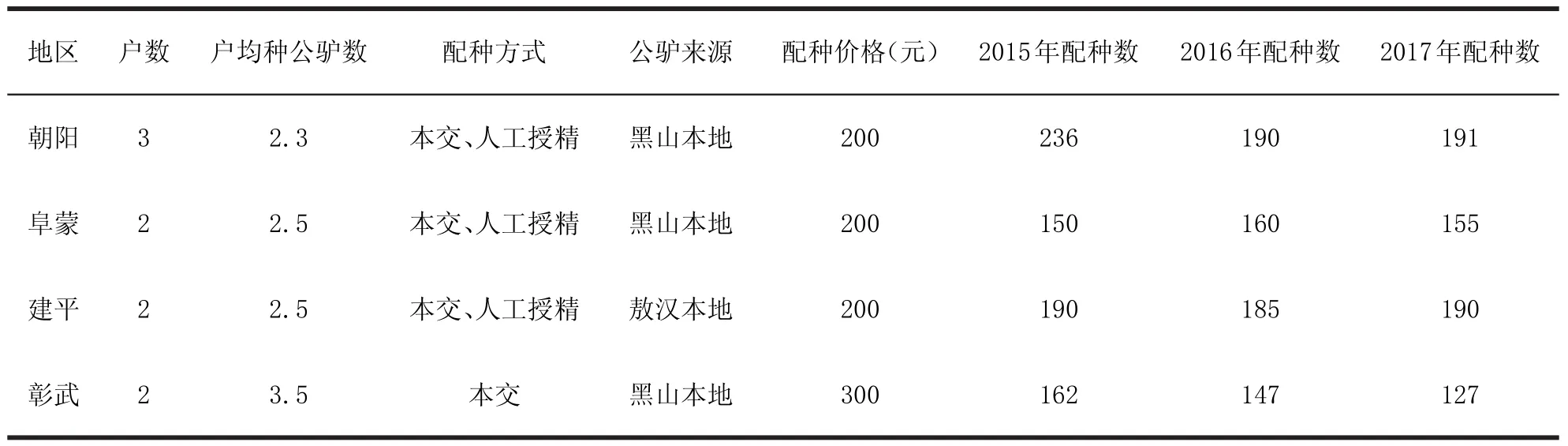

1.2 辽宁省肉驴养殖数量及规模 辽宁省肉驴养殖数量居于全国前列,2015年全省出栏驴44.6万头,存栏86.3万头,分别排名全国第1位和第2位[3]。近六年间,全省肉驴养殖数量如表1。本次对辽西4县调查出栏量、出栏量如表2。

图1 母驴左侧面照(彰武)Fig.1 Left profile of female donkeys(ZhangWu)

图2 母驴右侧面照(建平)Fig.2 Right profile of female donkey(JianPing)

图3 母驴左侧面照(阜蒙)Fig.3 Left profile of female donkeys(FuMeng)

图4 母驴右侧面照(朝阳)Fig.4 Right profile of female donkey(ChaoYang)

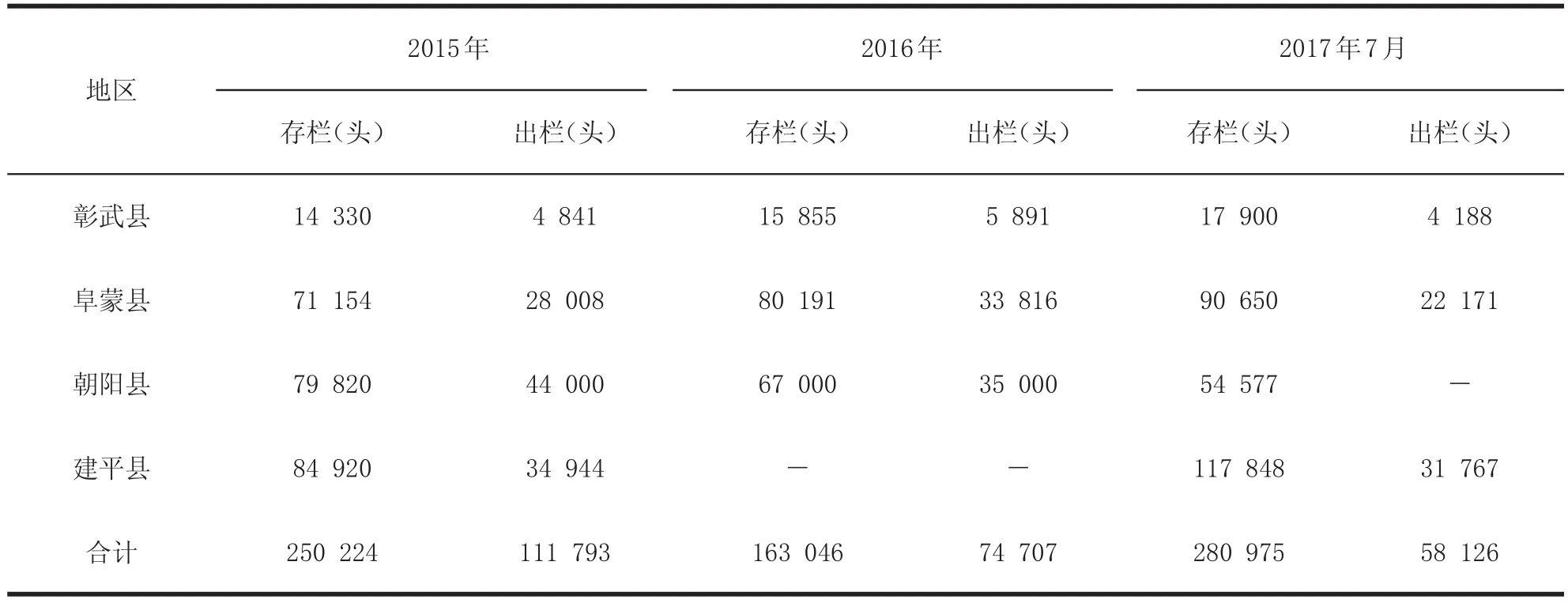

至2017年7月,辽西4县调查肉驴养殖单位12.69万个场(户),饲养量在1~10头的养殖户约占99%以上,“小规模、大群体”为主要饲养方式。实地调研表明,这些养殖户基本以饲养基础母驴为主,种母驴质量普遍较好,通过自繁自养,养殖效益较高,是发展辽宁省肉驴产业的基础。具体统计见表3。

表1 2011~2016年全省驴存栏及出栏情况统计Table 1 The deposit and release statistics of meat donkeys in Liaoning province from 2011 to 2016

表2 辽西4县2015年~2017年7月间肉驴存栏及出栏统计Table 2 The deposit and release statistics of meat donkeys in Liaoxi 4 county from 2015 to July 2017

表3 辽宁省4县2017年肉驴饲养规模统计表Table 3 Statistical table of feeding scale of meat and donkey in 4 counties of Liaoning province in 2017

1.3 辽宁省肉驴产业生产经营情况

1.3.1 饲养类型与养殖效益 辽宁省主要存在小农户养殖、基础母驴养殖大户、专业育肥场(户)、专业合作社养殖、规模化饲养场、种公驴配种户等6种肉驴饲养类型。

1.3.1.1 小农户养殖(基础母驴饲养户) 该模式一般以饲养繁殖母驴为主,从事养殖时间长(10年以上),养驴经验丰富。一般利用自家房舍饲养,饲养数量几头至十几头不等,配种公驴主要为外引,配种时间主要为血配或产驹后30 d,配种受胎率均能达到90%以上,基本做到“一年一驹”;所产公驹一般断奶后出售,母驹一般择优留种。所用饲料基本自产,个别场户外购豆粕、饼类、粗饲料。精饲料大体由玉米、豆粕、麸子、葵花籽饼及谷糠等组成,粗饲料主要为谷草、玉米秸、花生秧、稻草。单头母驴精饲料采食量1~2 kg/d,粗饲料自由采食,每日饲喂2~3次。单头母驴年饲养成本大约在500~1500元之间。驴驹产后5~8个月龄出售,销售价格5000~6000元/头,饲养1头基础母驴年产1驹约获利4000元。

该模式优点是养殖比较稳定,养殖成本较低,受肉驴市场销售价格波动影响小,单位母驴养殖利润较高;缺点是没有规模效益,饲养管理水平参差不齐,受养殖用地、人力、物力及环境等因素制约,扩大养殖规模潜力受限。

1.3.1.2 基础母驴养殖大户 该模式养殖户主要分两类,一类是从小农户养殖滚动发展而来的,从事养殖时间较长,养殖经验丰富;另一类是近几年随“养驴热”兴起,由最初的从事育肥驴生产过渡而来的,育肥驴经验丰富,但母驴饲养经费欠缺,母驴繁殖力普遍较低。基础母驴饲养数量多在20头以上,并配备有种公驴。主要为本交配种,配种时间主要为产驹10 d后第一个情期,受胎率最高可达90%以上,低的不足70%。所产公驹多出售,母驹留种。一般情况下,部分饲养场户雇佣1~2名饲养工,主要负责肉驴日常管理,养殖场主主要负责原料采购及产品销售。基础母驴年饲养成本约为1700元/头。因各场母驴受胎率不同,利润有高有低,平均饲养1头基础母驴产1驹大约可获利2000~3000元。该饲养模式,基础母驴质量普遍较优,饲养场地固定,规模效益明显;不足之处是对先前从事育肥驴饲养过渡而来的养殖场户来说,饲养管理技术水平较差,母驴繁殖力较低,单体养殖效益差。

1.3.1.3 专业育肥场(户) 主要外购公驴驹,年龄5~8月龄,价格4000~6000元/头,短期催肥至体重200~250 kg/匹时出售。育肥期间,精料及粗饲养饲喂量分别为 3 kg/(头.d)和 2.5~3 kg/(头.d),每天饲喂3~4次。育肥期饲养成本1800元/头,销售价格34~38元/kg,1头育肥驴约获利1000元。

1.3.1.4 专业合作社养殖 该模式通常由个人出资,联合农户养殖。合作形式多样,如合作社提供驴只及技术,养殖户饲养,育肥6个月后,按约定增重价格回收;通过集中饲养、到期分红;把基础母驴寄养在农户家中,生产的驴驹按约定价格回收等。该模式有饲养数量不受场地限制、减少养殖资金压力等优点,解决了农村剩余劳动力的就业问题,拓宽了农村贫困户增收致富途径;缺点是将养殖风险转嫁给了当地养殖户,给一部分养殖户带来了更大的经济压力。

1.3.1.5 规模化饲养场 主要在近几年投资兴建,饲养规模均在百匹以上,约占辽西4县养殖场(户)总量的0.06%。一般以繁殖为主,兼顾育肥。以繁殖为主的规模场,因饲养管理水平仍较粗放,母驴配种受胎率在70%左右,经济效益不高,大部分都在保本经营;以育肥为主规模场,因前期建设投资较大、育肥经验不足、饲养管理粗放、驴驹质量不等,育肥成本相对较高,获利效果并不是很高。该模式的优点是集约化程度较高,有规模养殖效应,社会影响大,能够解决当地部分劳动力就业问题。存在的主要问题是饲养管理较差,母驴受胎率不高,疾病发生率高[4]。

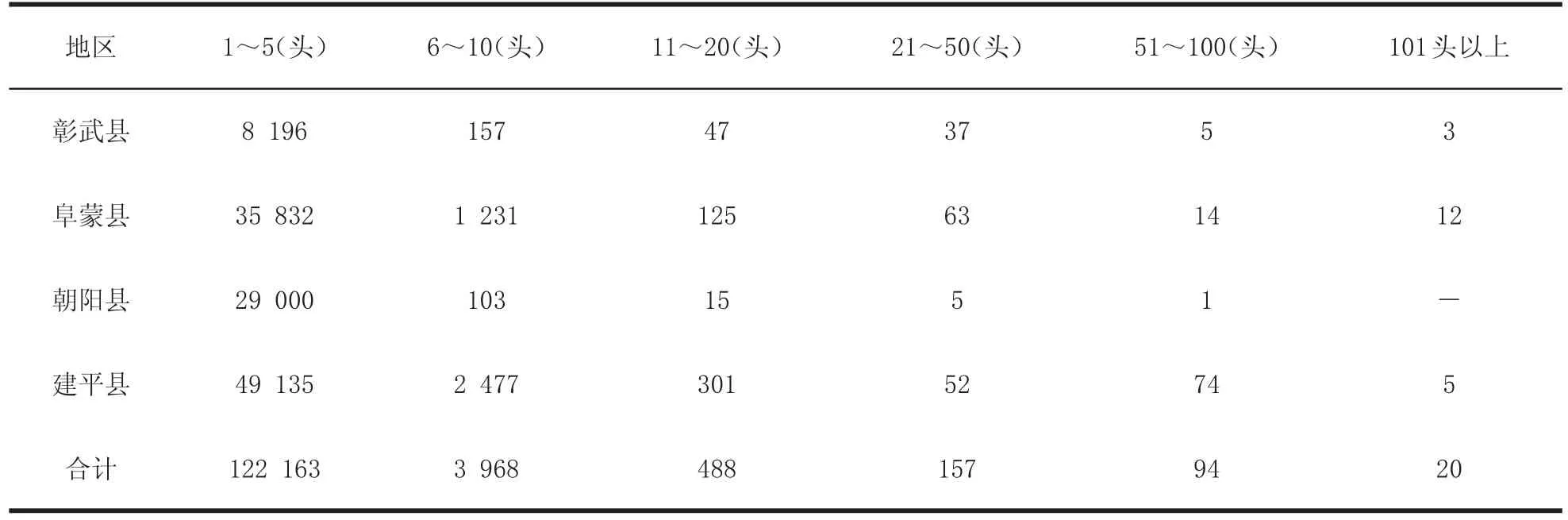

1.3.1.6 种公驴配种户 从事该模式的养殖户主要是过去的马牛配种站的配种人员发展而来,种公驴饲养数量1~6头不等,主要以本交方式配种、人工授精为辅,人工授精大部分采用鲜精,少部分兼用冷冻精液;配种价格100~300元/头,本交及鲜精配种一个情期准胎率在80%以上,冻精一般在40%~60%。通过对部分配种户2015~2017年配种数量统计分析,大部分配种户的配种数量变化不大,这也从侧面反映了辽宁省近3年基础母驴饲养数量变化不是很大。辽西4县典型配种户近三年平均配种数量见表4。

调研发现,目前辽西4县种公驴基本上为本地品种,体形外貌和本地驴差异不大,没有系谱记录,后代血缘来源不清,长此以往将不可避免地出现近亲繁殖现象,严重影响当地肉驴品质;在辽宁省大力推广的乌驴及其冷冻精液,因其后代活体销售价格和本地驴价格没有区别,加之冻精与人工授精的受胎率较低及当地养殖户饲养理念等原因,普及率不高,不足以影响辽宁省本地驴整体品质。建议相关部门出台指导意见,有序开展乌驴杂交改良工作。在管理上,公驴鉴定登记势在必行,可采取“分散饲养、统一登记、后裔测定、层层筛选、择优留种”的管理模式,对外来品种驴及精液(如乌驴精液等)配种要严格登记,控制在合理范围内使用,避免影响本地驴遗传潜质。

表4 配种户2015~2017平均配种数量统计表Table 4 Statistics of the average number of breeding from 2015 to 2017

1.3.2 疫病防控现状 驴的抗病能力较强,“驴病少,养驴没病”是本次调研中最常听到的话。调查中发现,大多数养驴场(户)缺乏疫病防控理念,缺少疫病防控设施,更没有专业的疫病防控人员,疫病防范意识相当淡薄,极易因传染病造成巨大经济损失。目前肉驴饲养中易发生的主要疾病有产道疾病、消化系统疾病、寄生虫病、脓肿、流感等,诊疗费用不菲。通过走访调查中得知,辽宁省建平县及周边在1977年、1992年曾经大面积两次暴发马流感,当地80%的马、驴感染,没有相应的疫苗和专用的特效药,一般通过中草药及土方法对症治疗死亡率仍然达到4%以上,病程时间长,治疗费用甚至超过当时马、驴本身的价值。作为肉驴养殖量大省,辽宁省畜牧兽医部门要高度重视疫病防控,特别对是传染性疫病防控需要完善防控体系,否则一旦暴发疫病,将会给肉驴产业带来不可估量的损失。

1.3.3 肉驴销售情况 肉驴的生产销售是辽宁省肉驴产业链中一个非常重要的环节,受驴皮原料短缺、阿胶市场需求量旺盛等因素刺激,近几年辽宁省乃至全国肉驴都处于卖方市场,养驴不愁销形成大家共识,特别辽宁肉驴品质好资源多,形成全国客户来辽宁进行资源收购局面,甚至出现外地驴冒充辽宁驴卖现象[5]。通过实地调研,辽宁省肉驴销售以断奶驴驹、育肥驴、淘汰老驴为主,种、公母驴销售量较少。4~6个月驴驹(100~130 kg/头)销售价格约5000~6000元,200~250 kg育肥驴价格在8000~9000元,3~4岁基础母驴(带1驹)能达到15000元/头,2岁种公驴价格约在9000~10000元(质量好能达到15000元以上)。

销售渠道一般通过民间、经纪人、肉驴市场来交易。据不完全统计,辽宁省饲养肉驴约60%以上进入本地或外地肉驴交易市场出售,除本省交易外,大部分销售到南方(河北、山东、北京、广州等地),仅法库叶茂台驴交易市场年交易量约有8万头。肉驴交易经纪人在辽宁省肉驴交易中较活跃存在,在肉驴生产销售中承上启下作用,遍布肉驴养殖交易始终,因其信息来源广,交易形式、手段多元化,几乎每笔肉驴交易都有其存在的影子,把握着肉驴交易去向、目的、用途(用于养殖、囤积、再交易、直接送往屠宰)等,甚至能在局部影响和左右肉驴市场行情。

1.3.4 驴皮、驴肉等制品生产加工现状 辽宁省肉驴屠宰加工企业较少,附加值较高驴皮几乎被东阿等阿胶生产企业收购,“驴皮好卖,驴肉难销”、“生意难做”,这也成为辽宁省肉驴屠宰加工企业共识。特别近两年,活驴收购价格高涨,带动鲜驴肉及其熟食产品(包括深加工产品)生产成本提高,销售价格也水涨船高,导致驴肉制品销售量急剧下降。因周转资金压力大、生产成本提高,现屠宰加工企业很难做、也不敢做到满负荷生产,只能按订单生产,屠宰肉驴量逐年递减,生产经营形式不容乐观。

目前,省内肉驴屠宰企业屠宰一头驴毛利润约500~600元。驴皮销售价格在120~150元/kg,并有下降趋势;驴肉销售以冷鲜肉批发销售为主,价格约50元/kg;驴肉熟食产品销售价格约116元/kg。销售量锐减主要原因为驴肉成本高,深加工产品成本高,市场销售不畅。

2 辽宁省肉驴产业存在主要问题及对策

2.1 存在问题

2.1.1 品种选育与资源保护方面力度不够,品牌效应不明显 一是在品种选育方面,辽宁省肉驴经过几十年引种、杂交改良,现体型外貌、体尺体重、生产性能基本趋于一致,这些工作几乎在民间完成,几乎所有种公驴、基础母驴血缘来源不清,没有系统选育及系谱登记记录;二是在品种资源保护力度上,辽宁省肉驴资源质量虽然被全国同行公认质量最好之一,但没能充分体现出其应有价值,在品种鉴定、地理标志商标申请等方面亟需要政府层面上的制定出系列有力保护措施,充分体现出来品牌效应。

2.1.2 良种繁育体系不健全,饲养管理水平低,缺乏科学养殖技术 驴作为小品种家畜,过去纯役用的毛驴已悄然向商品驴转化,饲养方向和用途与过去截然不同。由于过去得不到重视,辽宁省在肉驴繁育体系建设方面所做工作非常欠缺,没有一套完整的繁育体系,导致现在市面上驴来源血缘不清,生产性能没数据,繁殖水平逐渐下降;饲养管理方面辽宁省肉驴以千家万户为主体,在实地调研中发现养殖户饲养水平千差万别,饲料单一,养殖凭经验,疫病防控意识薄弱,缺乏科学饲养管理技术。

2.1.3 肉驴相关产品开发力度不够,缺少带动一方经济龙头企业 通过调研,辽宁省没有真正的肉驴产品加工龙头企业,肉驴销售大部分是以活驴方式销往河北、山东、广东、上海、北京等地,没有科技含量和附加值高的品牌产品,产品附加值较低,缺乏市场竞争力,抗风险能力差,一旦活驴市场价格波动(特别是价格持续低迷时),肉驴养殖业就会受到巨大冲击,导致养殖户损失严重。

2.1.4 产业政策少,带动作用不明显 通过实地调研,辽宁省养殖户普遍反映“养驴没政策”,其中呼吁声音最高的是肉驴养殖用地政策,其次是养殖政策补贴。相对于其他驴业大省肉驴养殖扶持政策,辽宁省政策几乎没有,这严重制约辽宁省肉驴产业健康稳步发展。

2.2 对策 针对上述问题,辽宁省应采取积极应对措施,不仅要确保辽宁省肉驴资源大省,而且要做肉驴产业经济强省。

2.2.1 肉驴品种选育、资源保护及利用方面 首先,选择肉驴养殖基础较好市县的规模饲养场(如建平芮林牧业有限公司等)建立核心育种场,开展肉种驴繁育工作,要加大政府引导,采取政府、地方、个人资金多方筹措及技术投入,责权清晰,确保各方利益。其次,要尽快对辽宁省肉驴进行品种鉴定。辽宁省肉驴已具备鉴定条件,体型外貌基本趋于一致,群体基因频率基本处于平衡状态,申报地理标志商标,打造辽宁驴自己的品牌,充分发展品种资源优势,品牌效应。据统计,品牌和地理标志商标可明显带动带动地方相关产业经济发展,一般产品价格普遍比同类产品价格高出20%~90%。

2.2.2 肉驴良种繁育体系建设、科学饲养管理等方面 首先,要在辽宁省建立育种场、扩繁场、生产场三级繁育体系,以育种场为核心,扩大肉驴良种繁育、带动商品驴产业化生产。特别是针对辽宁省经过十几年选育,形成的体形、外貌基本一致、生产性能较好且比较稳定的种群,要加强档案建设,有计划的开展选种、选配,探索建立选育标准、饲养规范等标准体系,大力开展辽宁肉驴繁育工作。其次,依托大专院校科技力量,加大产学研投入力度,针对肉驴的营养需求、繁殖技术、养殖技术、疫病防治技术等加强科技攻关,开展技术培训,提升从业人员技术水平。制定肉驴饲养技术规范,引导养殖场(户)按照标准组织生产,提升肉驴基地标准化水平。转变传统粗放的饲养方式,采取舍饲分槽定位、长秆短喂、夜间补饲等标准化饲养方式,推广幼年驴集中育肥和成年商品驴补饲育肥技术,缩短饲养周期,提高养殖效益。

2.2.3 加快辽宁省肉驴资源整合,以优质资源为底牌,积极引入和培育肉驴产品加工龙头企业 通过科技创新,发展科技含量和附加值高的品牌产品,提高肉驴产品市场竞争力,重点搞好驴肉产品、驴皮产品深加工和销售,开发驴奶、驴骨、驴血、驴脂、驴件及孕驴尿等具有食用和药用价值的多元、高端产品,提高肉驴产业的综合生产效益。进一步完善肉驴交易市场(如阜蒙县大巴镇、法库叶茂台等)功能,在市场扩建、肉驴运输、肉驴产地检疫等方面给予大力支持,全力打造辐射东北进而影响并带动全国的辽宁肉驴市场。

2.2.4 制定促进稳定、持续的肉驴产业政策 引导金融部门加大对肉驴产业支持力度,针对肉驴产业出台新政策,对肉驴产业优先扶持,进一步降低贷款门槛,增加贷款额度。积极争取国家、省的各项优惠政策,向肉驴产业倾斜。在土地、资金等多方面出台相应的配套政策,养殖用地符合设施农用地条件的,按设施农用地管理;在养殖政策补助方面,肉驴养殖农户可参照辽宁省肉牛增量办法,对基础母驴产驴驹给予补助,对养殖化养殖场按适当规模一次性给予扶持奖励;在金融方面,与金融机构合作,通过金融租赁等模式,解决了养殖户养驴本金不足问题,支持养驴业发展,同时积极争取上级政府对养驴贷款进行贴息。

3 辽宁省肉驴产业发展思路

辽宁省肉驴产业特点是“小群体、大规模”,质量好资源多,这是辽宁省最大优势所在,也是辽宁省发展肉驴产业根基和立足之本。一是创新发展“政府+银行+龙头企业+合作社+农户”经营模式,以订单农业为基础,完善利益联结机制,合理分配各方收益。二是以市场需要为导向,以大型现代龙头企业为依托,坚持线上销售与线下体验紧密结合,建立生产资料、畜产品购销平台,开展送货上门、取货上门服务,从根本上解决“最后一公里”问题。运用“互联网+”技术,把肉驴育种、生产、加工、质量安全追溯、驴肉销售等信息整合在一起,根据实际需要逐步完善,形成一个全产业链的“互联网+”模式。三是突出特色,挖掘造就驴业文化。充分发挥肉驴特有的生物学特性,培育一批以生态养殖、居民认领、生产流程感知等为主要特点的畜牧旅游点,促进驴业与旅游业的有机结合。

[1] 张晨阳,郑丽杰,魏亚静,等.2017年上半年辽宁省畜牧业生产形势分析[J].现代畜牧兽医,2017,8:43-44.

[2] 席东,张健.发挥典型带动作用,做大做强肉驴产业[J]. 现代畜牧兽医,2007,8:3-4.

[3] 张淑珍,孙爱林,李守富.我国肉驴产业现状与展望[J]. 贵州畜牧兽医,2016,(40)4:37-38.

[4] 韩先超.肉驴人工授精与本交配种对比试验[J].现代畜牧兽医,2016,6:36-38.

[5] 宗国伟.北票市海峰养殖场肉驴育肥措施[J].中国畜禽种业,2017,2:79.