列山墓地性质刍议

——兼论吐蕃族葬制

2018-05-05夏吾卡先徐承炎

夏吾卡先 徐承炎

(①西藏大学中国藏学研究所 西藏拉萨 850000 ②塔里木大学西域文化研究院 新疆阿拉尔 843300)

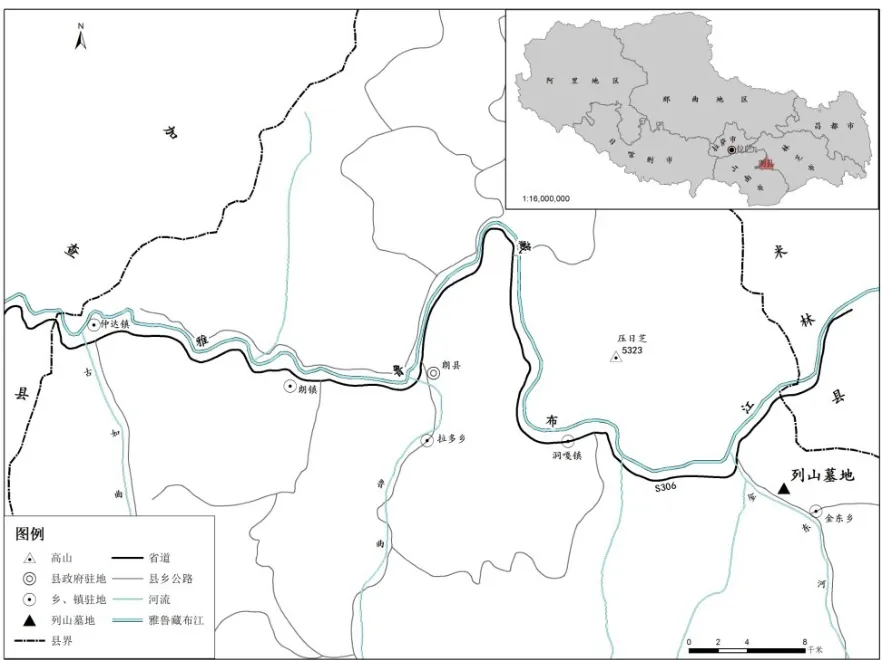

图1 列山墓地位置示意图

墓地自20世纪80年代被发现以来,先后有多位学者对其进行过研究,研究的主要问题有如墓地布局、墓地级别、墓葬形制、丧葬习俗及墓主身份等。对墓地级别、性质等问题的认识学界仍存分歧。以墓地级别的认识为例,恰白·次旦平措和赵慧民两位先生认为,列山墓地的级别堪比吐蕃先王陵或藏王陵,而巴桑旺堆和霍巍两位先生则认为列山墓地的级别低于藏王陵[2]。有鉴于斯,笔者以考古发掘资料为基础,吸收、借鉴前人研究成果,结合新获藏文文献,对列山墓地性质及吐蕃时期是否流行“族葬制”等问题略陈管见。不妥之处,敬请学界同仁批评指正。

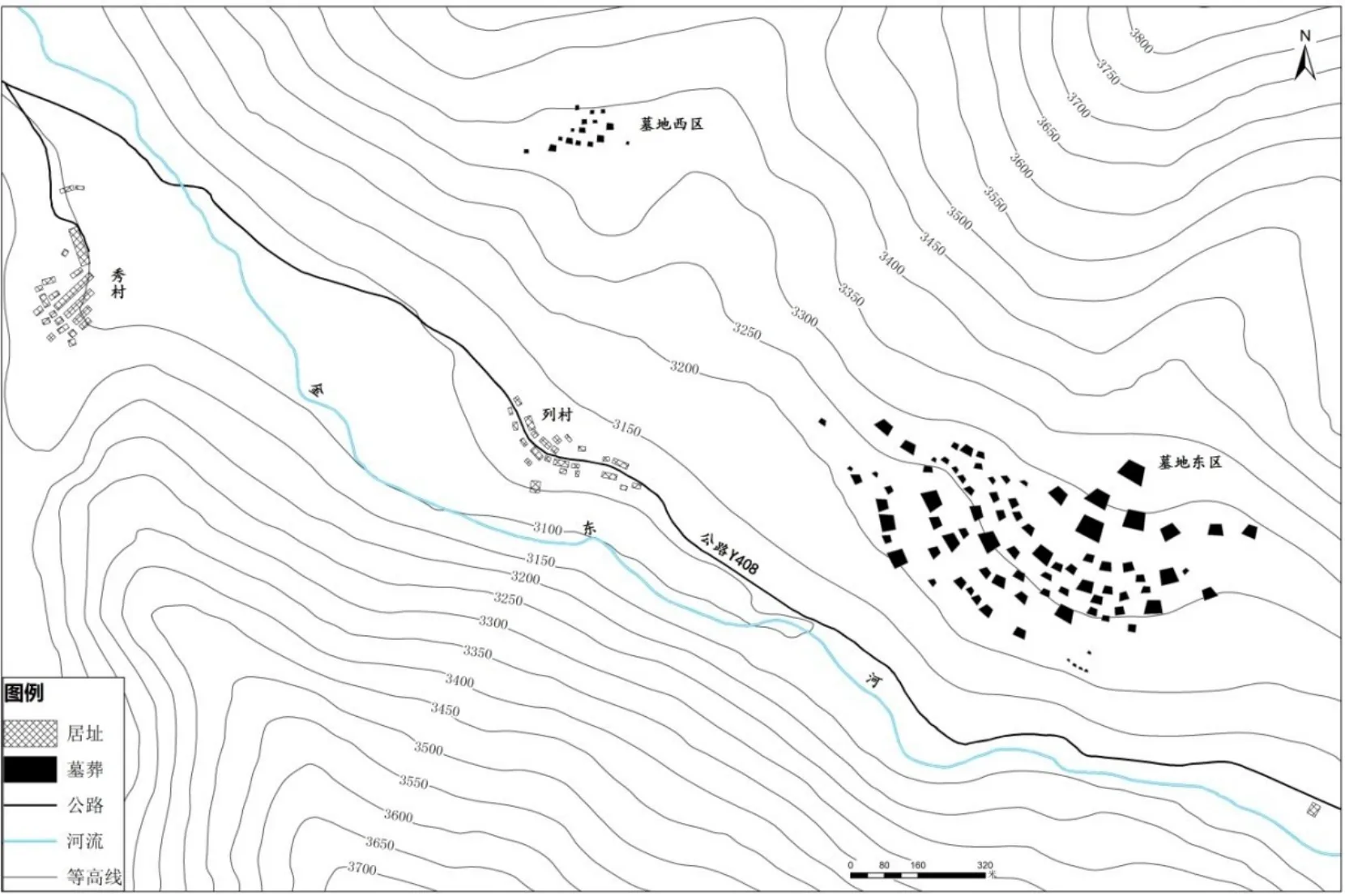

图2 列山墓葬分布示意图

一、墓地考古调查工作概况

1982年6月、9月,西藏自治区文化局、西藏文管会以及山南文管会等联合对墓地进行了两次调查、试掘。两次工作的主要收获:绘制了列山墓地的墓葬分布图;完成了M27、M121、M130等3座小型封土墓(直径约5-6米)的试掘工作;刊布了2处祭祀场所和1处石碑底座的资料;初步确定墓地的年代为吐蕃时期或更早[3]。

1987年上半年,西藏文管会文物普查队试掘了一座坛城形墓葬(编号为M28)和一处殉马坑(编号为K25),同时,另发现并确认了部分墓前的长条形殉马坑遗迹,共28处。封土墓前的殉马坑,因墓葬封丘的规模不同而呈现出数量有别、长短不一的变化,最多者5条,少者1条;最长达42米,最短仅4米。殉马坑距封土墓6~46米不等,坑间距在2~4米之间。试掘的K25中共出土9具马骨[4]。

1993年,中国社会科学院考古研究所西藏工作队和西藏自治区文管会试掘了M134、M135、M12、M155四座小型墓葬。其中M155内发现了带有藏文字母的木构件,这是西藏自治区境内首次考古发现的古藏文资料[5]。经对M155所出的土木构件采样测年,显示其年代为距今1275年,树轮校正后的年代为682-888年。此外,西区的M171封土中还出土了一枚刻有藏文词汇的骨质印章。[6]

2012年西藏自治区文物保护研究所和陕西龙腾勘探有限公司联合组队对墓地展开了新一轮的考古调查和测绘工作。此次考古调查工作的重要收获有:新发现墓葬和各类遗迹数处;在M181、M182前的条状殉马坑左右两侧新发现了圆形祭祀坑;在墓地新发现建筑基址16处。此外,还对诸封土墓进行了分类统计,并就特殊封土墓的构造模式开展了详细研究和绘图工作。[7]

列山墓地历年的考古发掘工作主要内容为墓地的具体年代、单体墓葬的墓室结构和墓地族属等问题,通过研究获得了一批重要的实物资料。在缺乏相关史料的情况下,这批资料显得尤为珍贵。

二、前辈学者对墓地性质的探索研究

1983年,时任西藏文物管理委员会负责人的索朗旺堆在当年的《西藏研究》藏文版第3期上发表了《新发现的列山墓群》一文。该文的主要内容如下:首先,介绍了整个墓地所存封土墓的外观构造(如大小、形状、方位),并对试掘墓葬的墓室结构、砌筑方式和遗骸葬式,墓内随葬品种类、摆放位置,茔地碑座与建筑基址等作了图文并茂的描述;其次,将列山墓地的墓葬封土形制与琼结藏王墓、洛扎吉堆墓地的墓葬封土进行比较研究,并考证出列山墓地的年代为吐蕃时期;最后,根据敦煌藏文写本P.T.1287中,有关朗日松赞时期“塔布”小邦叛变,赞普选派森果米钦()前去平叛,森果米钦因平叛有功而获得重赏的史料,将列山墓地的墓主身份与森果米钦的关系作了简单的推测。[8]

1984年,西藏著名历史学家恰白⋅次旦平措发表了《〈新发现的列山墓群〉一文读后感》一文。文章以前文《新发现的列山墓群》的研究为基础,结合敦煌藏文写本P.T.1287中有关“吐蕃直贡赞普遗体的初葬地位于‘拉布()’地方”的相关记载,认为墓地所在地名列山之“列()字”与藏文“拉布”语音相近,二者之间可能存在某种关联,同时,根据史料中二十余位吐蕃先王的陵墓位置无法确定的情况,大胆推测列山墓地有可能是吐蕃诸先王的陵墓。[9]

2001年,中国社科院考古研究所赵慧民研究员发表《列山墓地之谜》一文,文中结合1982年和1993年的田野考古收获对列山墓地的性质作了进一步推测,指出“列山墓地的规模之大、墓葬数量之多在西藏境内是罕见的,极有可能是一处藏王级别的陵墓区”。[10]

2006年,西藏社会科学院巴桑旺堆研究员基于《新发现的列山墓群》和《列山墓地之谜》两篇文章中所披露的考古材料,结合大量藏文史料,发表了《试解列山古墓葬历史之谜》一文。文中首先论证了列山墓地所在的“下塔布、上工布”地区与吐蕃钦氏家族的发祥地“钦域”在范围上相吻合;其次,回顾了钦氏家族在吐蕃王朝时期的显赫地位与辉煌历史;最后,结合古代藏族先民习惯将氏族或家族内死于外地的重要家族成员迎回归葬“祖宗最初生息繁衍地”的习俗,推定列山墓地为钦氏家族墓地。[11]

2009年,四川大学霍巍教授以巴桑旺堆先生的研究为基础,整合历次考古调查和发掘资料,发表了《西藏列山墓地相关问题的再探讨》一文。该文肯定了巴桑旺堆“将其(列山墓地)比定为‘钦氏’家族的墓地在级别上应是大致对应”的论断,否定了赵慧民所提出的“(列山墓地)可能是一处藏王级别的陵墓区”的观点,同时,提出了“(列山墓地)很可能系藏王(吐蕃赞普)以下各地氏族首领一级的墓地”的新观点。最后,文章还提出了一些值得探究的问题,如“钦氏”“钦域”的确切地望究竟在何处?巴桑旺堆文中比定的“下塔布、上工布”一带,除列山墓群外,另有曲松县井嘎塘墓群和加查县诺米古墓群,这些大型墓群该如何解释?它们与“钦氏”家族墓地之间有无关系等。[12]

总的来看,上述研究人员对列山墓地的性质都进行了有益的探索研究并提出了若干新见,为这一命题的继续研究提供了有益的参考资料。

三、前人研究中存在的问题

如上所述,索朗旺堆和恰白·次旦平措两位先生早年都曾对墓地性质发表过个人见解,他们对墓地性质的推测均具合理性,但随着吐蕃墓葬考古工作的深入和吐蕃史研究的不断推进,两位先生的研究中所存在的一些问题也逐渐暴露了出来。索朗旺堆先生将规模仅次于藏王陵的列山墓地,推断为吐蕃时期普通大将森果米钦家族墓地的研究思路是值得借鉴的,但这一推断不仅缺乏说服力还存在不确定性;恰白⋅次旦平措认为列山墓地所在地——“列”与“拉布”之间可能存在相似性语音变迁的情况,然随着敦煌文献的全面公开和研究的逐步深入已排除了二者存在语音相似性的可能性,因为,直贡赞普遗体的初葬地“拉布”,目前可基本确定其具体位置位于今林芝县米瑞乡境内。[13]

巴桑旺堆先生在前人研究的基础上,对列山墓地性质做出了更为合理的推断,即“列山墓葬是钦氏族或家族安葬之地”。此说因建立在充分的文献考据基础上,故在学界有着较高的认可度。后来霍巍教授虽不完全赞同将墓地单一定性为“钦氏家族”墓地的观点,但基本认可了“列山墓地是家族墓地”的观点。笔者注意到,巴桑旺堆认为列山墓地为钦氏家族墓地,其关键证据之一是历史上的“钦域”地望与传统“下塔布、上工布”(列山墓地所在的列村就在此范围内)之地域范围大致相符。而关于“钦域”的具体地望,学界有不同的观点,如王尧先生等认为位于今山南桑耶寺附近。[14]另外,日喀则的康玛、江孜县一带(即后藏地区)也是过去钦氏的主要活动区域,西藏后弘期的历史人物,如12世纪的钦⋅洛丹年麦、13世纪的钦⋅加白央和钦⋅南卡扎等诸多高僧大德就出生在康玛、江孜一带。[15]

这些钦氏族人分布地域之间的关系,在近期哲蚌寺新发现的《钦氏格西简史》中有较为详细的记载:

钦氏志,顶礼诸尊者!关于钦氏诸尊者抵达后藏之历史,随同赞普白阔赞(841-?)之妃子钦萨母乃沃,其长兄钦⋅相布赖前来后藏定居。

另在正文中又以注解的形式写到:

(钦氏)当初为工布王,后发生叛乱而迁至桑耶钦普。赞普白阔赞之王妃钦⋅母乃沃生子赤扎西孜巴白王妃纳囊萨措赞生子赤吉徳尼玛衮此后,钦氏自钦普迁往后藏达隆萨吾尔并在那里定居。①《钦氏格西简史》是由钦氏南卡扎的弟子色乌扎巴尊追(1253-1315)所著,手抄直擦体(插入有草体注解),共6页。文本长39厘米,宽8厘米,哲蚌寺乃吉殿图书编号为pyi,la,558号。写本由西藏大学拉珍老师提供,在此深表感谢!

《钦氏格西简史》的记载为学界力寻的钦氏地望指明了方向,即钦氏家族最初从“下塔布、上工布”起家(巴桑旺堆先生考证),中因叛乱(民众叛乱或家族内讧)而被迫迁至桑耶寺附近(即王尧、陈践两先生所考之“钦域”地望),后在吐蕃政权崩溃之时又随末代赞普遗腹子沃松之子白阔赞割据政权转移至后藏的康玛、江孜县一带繁衍生息。钦氏家族在不同的历史时期里,居住地发生过数次变迁,其中在吐蕃时期至少发生过一次。居住地变迁后,家族成员是否要归葬于“下塔布、上工布”范围内的家族繁衍地呢?至少根据现有的文献和考古资料尚无法给出肯定的结论。

四、吐蕃“族葬制”考辨与列山墓地性质的再认识

大型吐蕃墓群因在布局上存在一定的规律,故学界以往常推断此类墓群为某家族的墓地,目前学界对列山和都兰吐蕃墓群的性质判断皆如此。[16]这种推断都有一个共同的前提,即默认吐蕃盛行“族葬制”。[17]而吐蕃是否确实盛行此种葬制呢?

据现有的藏文文献资料看,除了吐蕃王室成员实施族葬有据可考外,其他将相贵族或显赫家族是否也实施此种葬制尚难确定。藏文史籍《韦协》与《巴协》两部中关于“活人入墓”的记载,为我们考证非王室成员的葬制提供了一些线索。上述两部史籍中,活人入墓前,郭氏和玛相春巴吉间有选择墓地的一段对话,郭氏讲“何处筑墓?帕茹还是吉杨桑地?”玛相春巴吉答:“就筑那囊章普地。”最后筑墓于那囊章普地(后期史料却记为堆龙章达)。[18]这段简短的对话表明,非王室成员选择埋葬地可能存在一定的随意性。但即便是进行了族葬的吐蕃王室成员,仍存在以下情况:1.琼结藏王陵区是在吐蕃第28-29代赞普时开辟的,之前的历代赞普葬于何处尚不清楚;[19]2.并非所有的王室成员死后都入葬于王陵区,也有死后葬于它处的现象。①根据《桑瓦央琼》史籍,未入陵区的有白萨赤尊、文成公主、蔡邦萨朵杰、塔德萨布琼曼、普雍萨加木尊、钦(琛)萨木尼略等都葬在别处。另外,吐蕃第三十代赞普仲年德如也葬在离琼结藏王陵约20公里的香达村而吐蕃第三十六代赞普都松芒布支在琼结陵墓中只葬有遗体的右大腿。详见夏吾卡先.吐蕃王陵的考古发现与研究[D].成都:四川大学,2014:55,67,60.

由于西藏考古资料所限或什么原因,目前考古所见的情况也并不能确切的说明吐蕃的大家族实行了“族葬制”。目前考古所知墓主身份确定的只有吐蕃赤松德赞的内臣德门得乌穷的墓地和吐蕃芒松芒赞时期大将达扎禄贡(马忠英)的墓地。前者为洛扎吉堆一号大墓,墓主身份是通过门当石刻来确定的;[20]后者为拉萨蔡工堂支村一号大墓,该墓墓主身份则通过民族志和树立于拉萨布达拉宫广场的记功碑(墓碑)确定的。[21]根据这两座大墓和墓地内数量众多的中小型墓葬,就此推断为两大家族的家族墓地仍值得商榷,前者系洛朗氏族,见于吐蕃小邦时代的史料,但在此之前未见有专属领地的记载,直到赤松德赞时期,因特殊功勋得以于逝后由吐蕃王室专门在吉堆修建高规格坟墓。但是,推吉堆墓地为洛朗及其家族的专属墓地尚缺确凿证据。达扎禄贡,系赫赫有名的恩兰姓氏,吐蕃小邦时代始入吐蕃政坛,并有专属领地——今林周县周边地区,公元7世纪末,其家族势力达到鼎盛而在原有领地的基础上又获得拉萨河南岸一带的新领地。目前被学界认定为其墓地的拉萨蔡公堂乡正好位于其新领地范围,然大墓周边仅有三、四座小型墓丘,这显然不是族葬的规模。

不仅以上考古工作无法说明吐蕃是否实施了“族葬制”,就连工作开展得很彻底、获得资料很丰富的都兰热水墓地,也很难确定其为某单一显赫家族的墓地。因为都兰6号墓出土的“萨萨拉姆吉”信件、3号墓所见的“谢吾”姓氏和墓地采集石刻中见到的带有“钦”“詹卡”等吐蕃显赫家族姓氏的铭文等都表明这一墓地的墓主身份可能是多元的事实。[22]

另外,笔者近期在哲蚌寺新发现的撰写于14世纪的《杰氏族史》中也记录了一些非王室成员家族墓地情况。文献中对吐蕃显贵杰氏家族杰(翸)的子孙自象雄迁来雅砻定居后的重要家族成员(主要指杰氏子孙中有名望者或任职王庭的大臣)的墓葬有详细记载。②手抄直擦体,共7页。文本长37.4厘米,宽8厘米,哲蚌寺乃吉殿图书编号为pyi,ra,166号。另一本由阿姆嘎司徒所著《杰氏族史》和觉囊达热那特所著《后藏志》中均将“皆旺钦莫”视作松赞干布内臣。详见2014:63.鉴于该史籍的珍贵史料价值,本文将涉及墓葬的内容进行了摘译:

……前来雅砻,身份显赫,任松赞干布之内臣。死后筑墓,封土墓四面各长六十庹,随葬品有生前的财物,陵名曰节旺钦莫意为“杰氏大使者”);

……坚参赤丹的后裔,曾击退古格和觉拉之入侵者,英勇如虎。军旗上绘有如虎腾空画,取名坚参达戴意为“虎勇坚参”),被称之为五杰氏卓脱。墓葬位于赛尔绑索地方的如同百灵鸟一般的山崖下……吐蕃庶民起乱时,大多杰氏后人被诛。

上述史料显示,得势于吐蕃时期的杰氏家族,其重要家族成员的葬地随着家族势力的不断壮大,屡次迁徙,其主要活动区域的变化大致是雅砻-拉萨-后藏。尽管如此,其具体的墓葬分布仍有所差异,如葬于拉萨、后藏地区的家族成员,具体葬地分别位于乌茹拉萨、拉萨绑索、娘堆赛尔和赛尔绑索等地。杰氏家族成员中另有葬于他乡者,如赞普赤松德赞时期的功臣、持金字告身的赞杜杰曾达热,战死于唐蕃边界,死后被葬于唐、蕃边境的岗达牟而没有运回故里安葬。

结合上述文献和考古材料来看,吐蕃时期大型家族的丧葬制度似乎与前人提出的“古代藏族先民讲究故地族葬的习俗”或“作为吐蕃大贵族卒后,通常情况下也会归葬故里,不会葬于异国”的观点相矛盾。[23]今天的藏族人,虽有将客死他乡者的遗体运回故土安葬的习俗,但并非将所有的家族成员葬于同一墓地,逝者葬地的最终选择还取决于其生辰八字等诸多因素。

因此,吐蕃盛行“族葬制”的说法显然证据不足,列山墓地的性质仍然有继续考究的必要。从吐蕃墓葬制度史的角度来看,营建墓葬需要一定的资格,并非所有人都享有这种权利。据松赞干布时期的法律文书记载,在吐蕃武士划定的五种等级中,只有三级以上的武士才有资格修建墓葬。①吐蕃社会中的武士(桂)分为五个不同的等级:第一等称之为桂吉桑玛,国王级别属此等级;第二等称之为桂吉喜扎,是拥有文书、坟墓、奴役和农田的武士;第三等称之为桂吉尚伦,拥有坟墓、奴役和农田;第四等称之为桂吉央协,是拥有奴役和农田的武士;第五等称之为桂吉协,只拥有一定规模的领地。从上述记述来看只有第三等以上的武士才拥有墓地。无独有偶,唐人刘元鼎在《使吐蕃经见纪略》一文中也有相似的记述:“山多柏坡,皆丘墓,旁作屋,赭涂之,绘白虎,皆虏贵人有战功者,生衣其衣,死以旌勇”。②《使吐蕃经见纪略》一文所记“皆虏贵人有战功者”表明,吐蕃时期修筑墓葬者需具有一定的身份和地位。见新唐书·吐蕃(下)[M].北京:中华书局,1975:6103.再结合以上所引《杰氏族史》,几条记载都表明:只有贵人且有战功者才能修建墓葬。试想吐蕃两百余年间有哪一显赫家族能出如此多的将相贵人?

爬梳“下塔布、上工布”一带的吐蕃史料,发现有能力营建如此高等级、高规格墓地的,除钦氏家族外还有“塔布”“工布”两个享有特殊权利的邦国王室家族。两邦国虽早在7世纪初就被吐蕃所兼并,但“塔布”和“工布”的王系却分别延续到了8世纪上半叶[24]和9世纪上半叶。[25]被吐蕃先后兼并的诸多邦国中,只有塔布、工布、阿夏(吐谷浑)仍保留有王室。公元688年,吐蕃赞蒙墀媢顿下嫁塔布王即是明证。[26]是故,若将列山墓地视为某一家族的墓地,当不能排除其为“塔布”“工布”王室家族墓地的可能性。

图3 骨质印章

列山墓地历次考古发掘所获文物中,只有一枚刻有“克吾-相-叟”铭文的骨质印章(图三)对其墓主身份研究有所裨益。[27]“克吾”即可作名称又可作姓氏。作名称时,常指地名,这些使用“克吾”为名的地方主要分布于钦氏居住的康玛、江孜和非钦氏居住的拉孜、萨迦一带。作为姓氏时,仅见于当今萨迦寺一带,其历史至少可追溯到11世纪。[28]依此来看,印章主人的身份当不如钦氏或“塔布”“工布”等王室成员显赫。

综上所述,以往为学界所普遍认同的吐蕃流行“族葬制”和以此为前提而提出的“列山墓地为某一显赫家族墓地”的观点或有不妥。列山墓地,除墓葬数量较同期墓地多外,所包含的大型墓葬(边长介于40~50米)数量也相当可观(达53座),这是其它墓地所罕见的。据上引《杰氏族史》中所载,持金字告身诸大将的墓葬封土边长多为24~25庹,①《字汇补·广部》:“庹,两腕引长谓之庹。”意思就是两臂左右伸直,左手和右手之间的距离便称之为“庹”,大约合五尺(5×33.3=166.6cm)。参见:雷伦.口语字辨正[M].上海:上海锦绣文章出版社,2012:10.折合现在的长度约40米。若依墓葬规模代表墓主身份和地位的观点来看,则整个墓地所葬人员身份在金字告身及其以上者多达53人。另外,墓地采集样本的测年结果(年代为682~888年)和墓前的祭祀现象(方形、梯形封土墓前带有早期苯教丧葬习俗影响的殉马坑,塔形、类似坛城的“亚”字形封土墓前不见殉马坑)显示,这是一处深受佛、苯两教影响且沿用两百余年的大型墓地。至于墓地的性质,笔者更倾向于认为它是吐蕃时期为有功业的将相贵人开辟的一处特定墓地,墓地所葬成员身份各异,整个墓地规模的最终形成经历了一个漫长的历史时期。

[1] [7]哈比布.朗县列山墓地考古调查.“7-17世纪西藏历史与考古、宗教与艺术国际学术研讨会”会议论文集[G].成都,2013.

[3] 索朗旺堆,侯石柱.西藏朗县列山墓地的调查和试掘[J].文物,1985(9).

[4] 西藏文管会文物普查队.西藏朗县列山墓地殉马坑与坛城形墓试掘简报[J].西藏考古,1994(1).

[5] 赵慧民.朗县列村吐蕃墓地[M]//中国考古学年鉴(1994).北京:文物出版社,1997:271-271.

[6] 赵慧民.列山墓地之谜[J].中国西藏,2001(5);中国社会科学院考古研究所西藏队,西藏自治区文物管理委员会.西藏朗县列山墓地的调查与发掘[J].考古,2016(11).

[10] 赵慧民.列山墓地之谜.中国西藏[J],2001(5).

[11] 巴桑旺堆.试解列山古墓葬群历史之谜[J].西藏研究,2006(3);巴桑旺堆.试解列山古墓葬群历史之谜[J].藏学学刊,2007(3).

[12] 霍巍.西藏列山墓地相关问题的再探讨[J].藏学学刊,2009(5).

[13] Samtem,Karmay.Mount Bonri and its Association with Early Myths.[G]//Sh.lhara,Z.Yamaguchi ed.,Tibetan studies,Narata:Naritasan Shinshoji,1992(1):527-539.

[14] 王尧.敦煌吐蕃历史文书·吐蕃制度文化研究[G]//王尧藏学文集(卷一).北京:中国藏学出版社,2012:197.

[16] 北京大学考古文博学院,青海省文物考古研究所.都兰吐蕃墓[R].北京:科学出版社,2005:126-127.

[17] 霍巍.西藏古代墓葬制度史[M].成都:四川人民出版社,1995:128;周伟洲.青海都兰暨柴达木盆地东南沿墓葬主民族系属研究[J].史学集刊,2013(6).

[19] 夏吾卡先.吐蕃王陵的历史传说研究[J].青藏高原论坛,2014(2).

[20] 夏吾卡先,徐承炎.洛扎吐蕃摩崖石刻补释[J].南方民族考古(第12辑).北京:科学出版社,2016.

[21] Hazod,Guntram.Wandering Monuments:The Discovery of the Place of Origin of the Shöl Stele of Lhasa[J].Orientations,2010,41(3).

[22] 许新国,格桑本.东嘎·洛桑赤列先生与都兰血渭6号墓出土的木犊[J].青海藏族,2011(2);阿顿·华多太.论都兰古墓的民族属性[J].中国藏学,2012(4);

[23] 周伟洲.青海都兰暨柴达木盆地东南沿墓葬主民族系属研究[J].史学集刊,2013(6).

[24] 王尧.敦煌吐蕃历史文书·吐蕃制度文化研究[G]//王尧藏学文集(卷一).北京:中国藏学出版社,2012:197.

[25] 何强.西藏吉堆吐蕃墓地的调查与分析[J].文物,1993(2);强巴次仁.吉堆吐蕃墓群[J].西藏民族学院学报,1995(2);霍巍,新巴·达娃扎西.西藏洛扎吐蕃摩崖石刻与吐蕃墓地的调查与分析[J].文物,2010(7).

[26] 王尧,陈践.敦煌本吐蕃历史文书[M].北京:民族出版社,1992:148;Dotson,Brandon B..The Old Tibetan Annals[M].Wien:Verlag dersterreichischen Akademie der Wissenschaften,2009:21.

[27] 曾科.7世纪中叶至9世纪中叶吐蕃大型墓地研究[D].西安:西北大学,2013:46.另外,目前所见与这枚骨质印章较为相似的有陈庆英和邹西成公布的一枚合金印章,两枚印章上刻画的画像和铭文都有一定的共性。这枚印章后经Heller博士考证为一驻扎西域的吐蕃将军。详见:陈庆英、邹西成.吐王朝飞马印章考释[G]//西藏西部的文化历史.北京:中国藏学出版社,2008:203-206;Heller,A.,Tibetan Inscriptions on Ancient silver and gold Vessels and Artefacts[G].The Journal of the International Association for Bon Research,Volume 1 Inaugural Issue,2013.

18,74,75,92,213-218.