面向顾客/用户的雷达装备保障性需求识别

2018-05-04空军预警学院湖北武汉43009解放军93534部队天津30700

程 杨,胡 冰,董 伟,王 挺(.空军预警学院,湖北 武汉 43009;.解放军93534部队,天津 30700)

0 引 言

雷达装备是构成国家战略预警体系的主体力量,是战略预警体系中获得情报的主要方式,在军事战争领域有着极其重要的地位。

装备保障性是指装备的设计特性和计划的保障资源满足平时战备和战时使用要求的能力[1]。保障性是雷达装备的重要特性之一,其设计是一个系统工程,流程主要包括保障性需求识别、保障性分析、保障性要求确定、装备特性设计规划分配、保障资源分析规划、保障性设计研制实现、保障性试验与评价等方面,具体如图1所示。

图1 雷达装备保障性设计流程图

雷达装备保障性作为雷达的一种设计特性,要在特定的任务牵引、阵地环境和使用条件下,方可进行设计研制,并经过迭代优化进而最终确定,而雷达保障性需求识别与确定是保障性设计的重点工作、重要基础和基本依据[2]。

开展雷达装备保障性需求识别,是进行保障性设计分析、确定雷达装备保障性设计要求的先行工作。想要确定雷达保障性的定性定量要求,首先要对保障性需求进行识别,而识别的全面程度和效果质量可以有效地影响雷达装备保障性设计整个过程。识别要遵循综合性、系统性、实践性[3]等原则,其涵盖诸多工作项目,为保障性分析及其要求确定提供全面可靠的依据和基础。

许多文献在装备保障性需求识别方面开展了研究。

针对装备保障性需求识别环节在装备保障性设计过程中的地位和作用,文献[4]将保障性需求提出与确定一概归于保障性分析过程中,未免过于笼统模糊;文献[5]认为,保障性需求影响保障性分析,保障性需求识别作为保障性分析的前序环节更为妥当;文献[6]提出装备保障性设计的第一步就是明确装备保障性设计需求,而后在保障性分析等后续设计过程中对保障性需求加以识别、解读、确定、细化分解;文献[7]认为,在装备设计阶段初期,首先要进行市场调查分析,以收集得到的需求信息为依据,结合已知保障性缺陷,再提出相应的保障性要求;文献[8]中提出利用保障性分析,发现既定使用环境下的保障资源要求能否得到有效满足,进而对装备设计进行修改,倘若在保障性分析之前完成保障性需求识别,再将识别后输出的需求信息打包输入到保障性分析,可缓解后续设计环节的压力。

针对装备保障性需求识别过程的分析,文献研究尚不深入,文献[3]和[9]列举了确定保障性需求六点依据以及订购方和承制方的六项职责,对设计要求的确定进行了清晰详细的阐述,但缺乏对于需求识别这一过程的介绍,也没有对装备保障性设计参与的各方做出具体的界定和区分;文献[10]给出的某装备保障性要求中包括任务需求、顶层保障性要求、分层保障性要求三部分,但没有对各部分要求提出方做出划分,也没有对保障性需求识别详细介绍。

针对保障性需求提出和落实方面的问题,文献[11]指出装备设计方案有时无法全面有效地体现出保障性设计需求,而且存在着保障性需求抽象化、空泛化,以致识别时无法具体加以细化落实;文献[12]指出装备保障性要求提出不全面、不合理、不切合实际,以及保障性需求落实不全面、不彻底等问题,更加凸显了区分对象提出保障性需求以及进行保障性需求识别确认这2个问题的重要性。

本文针对以上问题,从雷达装备设计角度出发,面向顾客/用户,分析设计承制方在雷达装备保障性需求识别环节开展的工作项目,建立面向顾客/用户的雷达装备保障性需求识别的设计过程,可为后续雷达装备保障性分析及其保障性设计全过程提供合理依据和有效指导。

1 保障性需求提出方

雷达装备保障性需求提出方以顾客/用户为主体,由设计承制方会同顾客/用户进行沟通协调并形成组织,制定工作项目,对雷达装备保障性需求进行识别。

根据文献[13]的定义,结合雷达装备保障性设计实际,将面向顾客/用户的雷达装备保障性需求识别相关的定义概念列举如下:

(1) 设计承制方:负责执行对雷达装备及其相关特性的研发、设计、制造工作,包括设计方、承制方等在内的组织或单位。

(2) 顾客:有意愿能够接受或最终实际接受设计承制方按照其所提保障性需求而提供的雷达装备的采办部门、组织或单位。在其接受设计承制方提供的雷达装备后,由其负责将雷达装备分配、发放至用户进行操作使用。

(3) 用户:接受顾客分配、发送的雷达装备,实际操作使用雷达装备的组织或单位。

(4) 组织:为提出、识别雷达装备保障性需求,由顾客、用户、设计承制方等协同构成的一组人员。

(5) 策划:根据顾客/用户提出的雷达装备保障性需求和协调的人员组织,结合设计承制方对雷达装备的期望和掌握,构建识别目标及相关工作过程,确定所需资源,预测及面对可能的风险等,具体示意图如图2。

图2 “策划”概念示意图

2 保障性需求处理及识别流程

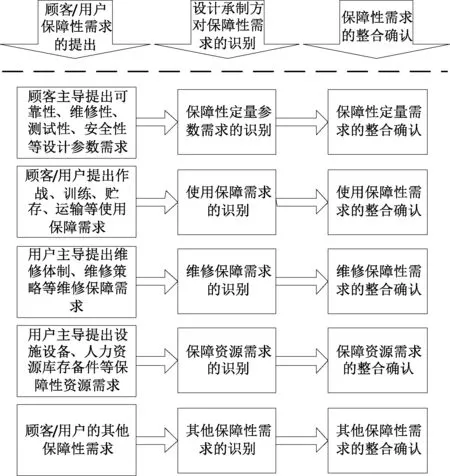

雷达装备保障性设计中,对于保障性需求处理有一个从提出到识别再到确认的过程,如图3所示。

图3 保障性需求处理过程图

设计承制方面向顾客/用户的雷达装备保障性需求识别过程,属于保障性设计过程的一部分,主要目的是理解顾客/用户对雷达装备保障性的需求(包括组织内部和外部),通过积极沟通和有效识别,使得设计承制方可理解、识别顾客/用户的需求。由于并非所有故障均源于设计缺陷,因而故障定义可与顾客/用户进行协调沟通,综合根据顾客/用户的各类层级故障定义来最终确定,再探讨改进优化保障性设计的必要性。

识别前期,设计承制方要对以下2点进行梳理明确:

(1) 与雷达装备保障性设计有关的各方人员;

(2) 与雷达装备保障性设计有关的各方需求。

而后,组织以上信息的识别处理并将输出信息传递给后续设计过程。在这个过程中,设计承制方要以雷达装备保障性最优为核心,以顾客/用户需求为牵引[14],以顾客/用户满意程度为指导,确保以下2点:

(1) 完整理解和定义顾客/用户的保障性需求并尽力满足顾客/用户需求;

(2) 充分应对故障风险以增强使顾客/用户满意的能力。

识别过程的任务内容包括:

(1) 理解、识别顾客保障性需求、任务强度剖面和环境应力剖面等;

(2) 理解、识别用户的保障性需求、使用操作需求以及约束边界,初步形成设计权衡条件。

识别的总体流程如图4所示。

图4 面向顾客/用户的雷达装备保障性需求识别流程图

3 保障性需求识别

3.1 人员组织

成立多方协同组织,由顾客、用户和设计承制方共同组成,在识别工作中开展协作,以便理解相互之间的任务需求内容目标,采用最佳实践工具识别雷达装备保障性需求。

组织形式主要包括:

(1) 顾客与用户的沟通:用户可向顾客反映包括可靠性、维修性、测试性、安全性等在内的雷达装备保障性需求,这个需求是从用户使用操作、实际保障雷达装备的角度出发考虑的,顾客要全面、及时地收集、整理用户的诉求和反馈,并进行补充和完善。

(2) 顾客与设计承制方的沟通:顾客除了要将自身对于雷达装备保障性的综合性参数需求告知设计承制方,还要将用户的需求条件转达给设计承制方,供其设计保障性时加以识别融入。

(3) 用户与设计承制方的沟通:用户可直接向设计承制方反映在实际操作使用和维修保障雷达装备时有关装备保障性设计特性参数以及保障资源参数等的意见建议,以期设计承制方能够充分考虑用户需求,优化设计雷达装备保障性。

3.2 设计信息

3.2.1 识别前输入信息

以下设计输入信息来源于顾客/用户或多方协同组织:

(1) 雷达装备原理说明解读;

(2) 保障性需求;

(3) 经费预算需求;

(4) 已知确定的故障模式机理定义;

(5) 故障定义原则及故障风险评估准则(顾客/用户提供);

(6) 雷达装备寿命周期的任务强度剖面和环境应力剖面(包括平战闲时阵地环境、使用频次等);

(7) 其他相关需求材料(如功能性能需求规范、测试规范、维护说明、维修保障说明等)。

其中,顾客/用户的保障性需求可包括:

(1) 可靠性、维修性、测试性、安全性、环境适应性、耐久性、生存性、人素工程和健康管理(BIT、诊断、故障预测)需求等;

(2) 来自顾客/用户的约束限制条件;

(3) 预期的维修保障策略;

(4) 相似装备保障性评估、保障策略和局限性等;

(5) 相似装备包装、贮存、运输的数据经验等。

3.2.2 识别后输出信息

本识别过程结束后,将形成雷达装备保障性需求输出信息,满足雷达装备保障性分析及设计需要。

(1) 保障性工作计划(包括保障性设计工作项目、保障性证据包、保障性设计初始预算、人力资源计划等);

(2) 保障性模型(包括应满足的顾客/用户对关键分系统的保障性顶层要求);

(3) 保障性分解意向;

(4) 故障定义及故障风险评估;

(5) 保障性需求识别的评估(确认顾客/用户需求已被设计承制方识别,且可设计实现);

(6) 备选、优化、改进的保障性研究方案以及可用、设计所需的保障性技术(用以降低设计风险,缩短设计周期);

(7) 技术状态项准入定义(多指顾客/用户指定或所需的新设计技术状态项)。

(8) 其他相关保障性需求及保障性分析所需信息。

3.3 工作项目

识别前的设计输入信息,将在识别过程各个工作项目中得到梳理、理解、扩展和更新。

3.3.1 工作策划

设计承制方可通过制定面向顾客/用户的工作策划,支撑雷达装备保障性需求识别,面对各方不同的需求,有针对性地进行整理、解读、剪裁、优化、理解等,满足设计要求。

面向顾客/用户的工作策划主要包括:

(1) 获得顾客保障性需求策划方案;

(2) 获得用户保障性需求意见建议;

(3) 明确实施保障性工作的责任主体和各参与方;

(4) 设计各阶段各方为实施保障性工作的协同计划;

(5) 记录识别过程雷达装备数据信息(纳入保障性证据包,以证实顾客/用户的需求已经被理解识别,可执行实现);

(6) 对顾客/用户指定或所需设计技术的认知掌握和管理控制;

(7) 确保识别的需求可传递分发至下层及各方;

(8) 顾客/用户附加的符合规范、可实现的设计期望。

3.3.2 保障性模型

设计承制方理解顾客提出的雷达装备保障性需求理由,掌握用户提出的需求来源,定期与顾客进行设计规划讨论,与用户进行实践技术交流。在此基础上,设计承制方可以初步建立雷达装备整体框架的保障性模型,包括:

(1) 描述雷达装备整机和各分系统之间的保障性关系;

(2) 理清雷达装备各功能之间的保障性关系;

(3) 定义雷达装备各模块组件、各工作模式在寿命周期内与保障性有关的工作状态(以判断雷达装备保障性是否优质完善,进而支持保障性设计)。

3.3.3 工程实现策划

雷达装备保障性需求的工程实现是对于顾客/用户保障性需求由上至下、由粗到精的逐级分解、集成、优化的迭代设计实现过程。工程实现的策划,是设计承制方通过对雷达装备性能、风险、成本、进度等诸要素之间的权衡,设计相应的工作活动,将顾客/用户保障性需求转化为适宜的工程实现,主要包括:

(1) 梳理保障性需求识别工作(将识别工作纳入雷达装备保障性设计过程中);

(2) 开展保障性需求识别工作(将识别过程中的保障性改进措施、意见建议经可行化后,提交工程实现过程);

(3) 监控、验证和评估技术工艺对保障性的影响;

(4) 控制保障性关键工作项目风险;

(5) 确保识别工作遵从雷达装备保障性设计原则;

(6) 确保识别工作采用的技术手段遵从雷达装备保障性设计技术相关准入条件、准则等。

3.3.4 任务强度和环境应力剖面

识别过程需要掌握雷达装备寿命周期内作战训练时的强度及条件,典型的如使用任务强度剖面和忙/闲时环境应力剖面,以及维修保障阶段使用限制。

设计承制方主要根据用户的意见建议,结合顾客需求,初步建立使用任务强度剖面,包括机械冲击、振动,以及由于阵地环境等带来的温湿度循环影响等,环境应力剖面考虑雷达装备运输、包装、贮存等。

设计承制方要在识别过程中采取面向顾客/用户调研试验等手段,在后续设计过程中,获顾客授权,经用户批准,定期更新剖面数据。

当从用户处获得的信息与实际差异较大时,设计承制方可寻求获取用户的相关信息,例如在实际阵地环境开展测试等,由顾客对此提供必要的授权与协助。

3.3.5 分系统及模块组件相关剖面

设计承制方可根据3.3.4提供的剖面数据,初步建立掌握分系统、模块、组件等层级的寿命周期剖面,剖面数据经系统整理后,交付顾客/用户。

在雷达装备保障性设计过程的递进或上一层级剖面数据变化时,此类剖面数据也进行相应更新,设计承制方经顾客/用户授权批准后对此负责。

3.3.6 识别环节验证与评估

设计承制方根据面向顾客/用户保障性需求识别,制定验证策略和项目计划,对于具体型号的雷达装备,包含识别过程关键节点所需保障性参数值,如识别过程中各需求的可接受值、渐次逼近的目标值等。

识别环节验证可基于数据收集分析、建模仿真、验证试验等手段并综合各个结果,采用3.3.4和3.3.5提供的数据,按雷达装备实际进行。

顾客/用户也可针对试验验证提出需求,如识别环节鉴定试验可由顾客指定具备相应资质的第三方进行,评分规则、控制方式、设施要求可由顾客/用户主导。

设计承制方结合顾客/用户以及自身的评判,可选用3.3.2模型,评估识别过程是否全面准确,识别结果是否满足顾客有关保障性的综合性参数需求以及用户实际阵地环境条件下的保障性需求,若不满足,设计承制方可及时与顾客/用户沟通,补充、优化或重新识别。

3.3.7 故障定义及风险预估

设计承制方在已知的故障模式机理定义基础上,结合顾客需求和用户意见建议,经多方共同沟通协调达成共识后,在识别过程中设计制定雷达装备故障定义并进行风险预估,以便最终在顾客的接装鉴定以及用户的操作维修等活动中使用此类定义和标准[15]。

对于可能发生在用户操作使用过程中可预见、可控的人为错误,设计承制方识别后可通过保障性设计对其风险和危害予以降低、消除。

3.3.8 技术评审

设计承制方与顾客/用户进行技术交流,便于评审保障性需求识别工作策划的开展状况以及最终效果。

设计承制方开展识别环节技术评审,掌握用户实际使用雷达装备情况,确保策划的相关工作项目可以满足顾客/用户的保障性需求识别。技术评审的形式和数量可以根据工作项目的复杂性、技术成熟度、参与方特点等进行相应的优化调整。

设计承制方可根据识别过程中工作项目的关键节点,制定相应的技术评审计划,具体可包括:

(1) 顾客保障性需求技术评审;

(2) 用户保障性需求技术评审;

(3) 相关概念定义技术评审;

(4) 识别方案技术评审。

如顾客/用户有特定的评审要求或技术交流需求,设计承制方也一并予以考虑。

3.4 方法工具

设计承制方通过采用适宜的方法工具,实施3.3.1的工作项目,对于适宜的方法工具,明确在保障性设计工作项目计划表中,并随工作项目和计划的进展而更新完善。

顾客可参与评审、评估和调整设计承制方所选择的方法工具,用户可对设计承制方所选择的方法工具提出意见建议,设计承制方也对顾客/用户提出的方法工具需求进行识别。

方法包括数据管理技术、面向可制造性与可装配的设计、试验设计法、防呆防错设计、根本原因分析法、经验反馈机制等设计方法。

工具包括建立保障性证据包、进行多方技术交流、案例学习等实践活动。证据包用于向顾客证明、向用户确保设计承制方达标完成雷达装备保障性需求识别,技术交流用以设计承制方掌握顾客/用户提出的保障性需求以及需求的理由和来源,案例学习使设计承制方借助经验反馈机制,实施于雷达装备保障性需求识别。

4 结束语

本文提出了一种面向顾客/用户的雷达装备保障性需求识别方法,包括其人员组织、设计信息、工作项目和方法工具等,设计承制方通过与顾客/用户沟通协调,对其所提需求进行整合管理、梳理归类,最终识别确定顾客/用户的雷达装备保障性需求。面向顾客/用户的雷达装备保障性需求识别是雷达装备保障性设计的重要组成部分,为后续雷达装备保障性要求确认、保障性分析以及保障性设计整体过程奠定了理论基础,使雷达装备保障性设计目标更为清晰明确。由于雷达装备保障性需求识别是保障性设计的一个系统性工作,针对保障性需求满足后的验证和相应证据(如保障性证据包等问题)仍有待进一步深入研究。

[1] 宋太亮,孙书鸿,张康宝,等.GJB3872《装备综合保障通用要求》实施指南[M].北京:总装备部,2004:19-20.

[2] 徐宗昌.保障性工程[M].北京:兵器工业出版社,2002.

[3] 曹小平,孟宪君,周红,等.保障性论证[M].北京:海潮出版社,2005.

[4] 牛云波.武器装备的保障性分析[J].国防技术基础,2009(3):16-20.

[5] 单志伟,何成铭,王玉泉.谈保障性要求[C]//丁利平,陈新.第一届装备可靠性维修性保障性研讨会论文集.北京:总装备部,2003:117-120.

[6] 章文晋,郭霖瀚.装备保障性分析技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2012:16-17.

[7] 郑兰斌,刘玉飞.SBS改性沥青装备的保障性设计[J].交通标准化,2003,116(4):56-57.

[8] 拜斌.军用飞机保障性分析设计与研究[J].西安航空学院学报,2016,34(1):30-35.

[9] 宋太亮,朱美娴,祝耀昌,等.GJB450A-2004装备可靠性工作通用要求[M].北京:中国人民解放军总装备部,2004.

[10] 俞沼.浅论装备的保障性和保障性要求的确定[J].军用标准化,2001(5):14-17.

[11] 杨勇飞.把保障性溶于设计过程[J].飞机工程,2000(2):40-45.

[12] 宋太亮.谈谈装备可靠性维修性保障性工作的综合问题[C]//林武强,马绍力.第二届装备可靠性维修性保障性研讨会论文集.北京:总装备部,2004:1-5.

[13] 中国国家标准化管理委员会.GB/T 19000-2016质量管理体系基础和术语[S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2016.

[14] 中国国家标准化管理委员会.GB/T 19001-2016质量管理体系要求[S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2016.

[15] 彭茂林,孙吉宏,刘波.某船用雷达装备任务可靠度分析[J].舰船电子对抗,2016,39(2):38-40.