心理辅导课设计的几个细节问题

2018-05-02李铭

李铭

〔摘要〕本文从一个心理教研员与心理教师的实践体验出发,结合教案设计评比的体会,探讨心理辅导课设计的几个细节问题。包括如何选择辅导主题、如何把握辅导理念、如何看待辅导目标与辅导思路、如何搞定小标题的设计、如何应用案例等设计素材、如何看待虎头蛇尾现象等等。

〔关键词〕心理辅导课;辅导主题;辅导目标

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)09-0035-03

当前,学校心理健康教育越来越受到重视,心育工作的载体与途径也越来越丰富,心理剧、沙盘治疗、拓展活动等新型而有趣的心育形式不断发展。然而,万变不离其宗,心理辅导活动课作为学校心理健康教育极为重要而原始的载体,它的作用是其他教育和辅导形式所无法替代的。

因此,上好心理辅导课是专兼职心理教师和班主任的重要工作内容之一。对于一堂真正有效的心理辅导课,如果说精当而精彩的课堂操作是充分条件,那么精确而到位的活动设计则是必要条件。但事实上,无论是日常的心理课还是公开的优质课,很多教师往往重视操作而忽略设计,要么在内心没有对教案设计引起足够重视,要么在设计过程中缺乏思路與灵感,以致千篇一律、束手无策。幸好钟志农老师出版了《心理辅导课操作实务》一书,几乎成为中小学心理课的民间大纲,让广大心理教师得以有一套基本的设计框架。在此基础上,如何让我们的活动设计更精确、更高效还是个问题。

本人是一位基层的兼职教研员,以学校心理教师的身份同时兼做全市心理教研工作,既做运动员又做教练员。正是这样的身份,让我切身体会到目前在心理辅导课设计方面存在的问题与困惑。而在某次教案设计评比中,也发现了老师们日常设计中的几个值得讨论的细节问题,故而提取出来以供参考。

一、如何选择辅导主题

我们中小学心理辅导课是没有统一大纲和教材的,那各年段的辅导主题该怎么选择呢?很多老师往往东一榔头西一枪,缺乏目的性和针对性。《如何上好班级心理辅导课》对此提出了三个方向:(1)关注所教学段学生的基本年龄特征,不仅仅是“发展心理学”,还有在现实生活中观察到了解到的种种特征;(2)关注学生的生存环境,也即教育生态环境,包括学习、生活、人际、情感等;(3)关注个案来访信息,在个别辅导中寻找共性话题和辅导素材。

此外,本人觉得还有三条建议:(1)参考相关资料,包括现有的各类书籍、杂志、网站等;(2)课前调查,在开学初或不定期地向学生进行口头或书面调查,以了解学生真正需要的是什么、现实困惑的是什么;(3)向同行了解情况,相比于十多年前的单打独斗,目前每个区域都有一支相对专业的心理教师团队,这是强大的支持,完全可以相互借鉴资源共享。

除了主题来源,对于主题内容本身,需要注意三要求一避免。(1)要求务实,选择对学生学习与生活有切实帮助的主题,特别是学习心理方面的,如“善自控、增效率”“双休日,我作主”等 ;(2)选择有特定意义的主题,如针对生命教育的“珍惜 不放弃”,针对二胎辅导的“老大的烦恼”,针对青春健康教育的“爱的权利”,有关生涯规划教育的主题“兴趣与职业探索”等;(3)坚持小切口主题,这是说起来简单做起来很难的一个要求;(4)避免德育化的主题,如孝敬教育等,无论内容形式都已经“堵车”了。

二、如何把握辅导理念

心理辅导课设计要阐述辅导理念,这已基本成为共识。阐述内容包括三方面:对辅导主题的理论辨析、对学生年龄特征的把握、对主题现实针对性的斟酌。对于很多老师来说,关键在于理论辨析,有时候概念虽清楚,但仍需要辨析。比如赞美,包括会赞美别人(让赞美飞扬),获得别人赞美(我真的很不错)。但在设计过程与活动形式中,常有混淆彼此的现象。此外,教师自身价值观与理念问题也需要引起重视,如“把挫折踩在脚下”,我们该打败挫折还是可以与挫折共存?这本身是值得探讨与思考的一个问题。

三、如何看待辅导目标与辅导思路

设计一个心理辅导课教案,该先有目标还是先有思路?这不是鸡与蛋的问题,而是理论与现实的问题。理论上,应该先设定目标,再来设计过程,目标直接引领辅导思路;而现实中,很多老师往往先设计方案,再来写目标(应付)。这也是导致设计无法走出困境的主要原因。因此,本人强烈主张目标为先。打个比方:“目标”即你要去哪里?“思路”即你打算怎么去?“过程”即你是按预设的路线方向去的吗?“评价(反思)”即你到了吗?

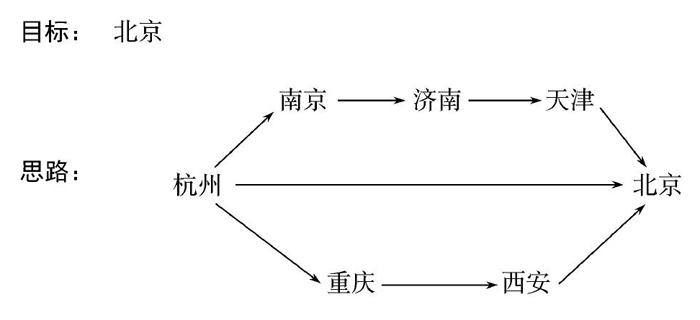

再举个更直观的例子(图示):

如果我的目标是北京,那就会有三条思路,飞机直达,客车东线,动车西线,然后根据具体情况,我会选择其中一条线路着手准备行程,这就是“目标—思路—过程”。

此外,目标设置应该简洁、明确、集中、清晰,这是最基本的要求,但往往被我们忽略,于是出现这样那样的问题。如:

走进花季 走出精彩

目标:

1.知识与能力:引导学生正确面对生活,做好心理准备,顺利度过人生发展的黄金时期。

2.过程与方法:开展活动,树立正确的人生观,价值观。

3.情感态度和价值观:建立阳光心态,拥抱美好生活。

(目标太大,好比“今年我要走遍整个中国”。)

学会感恩

目标:

1.了解自己与父母之间的关系。

2.学会与父母和谐相处的技巧:关心、体谅、沟通、表达等。

3.能使自己在此次亲子教育中获得心理和谐的发展、潜能的充分发挥。

(目标玄而虚,多而杂,好比“这是旅游观光车,可能南京、可能重庆、也可能天津,最后走完全中国”)

一路有你相伴,真好!

目标:

1.在活动中,了解人与人之间团结互助行为的魅力所在;

2.体验朋友互相合作,互相帮助,互相扶持,同甘共苦的情谊;

3.在生活或学习中,能够换位思考,在接受别人帮助同时,学会帮助别人。

(主题与目标包括团结、合作、换位思考,显得混乱。好比“你到底要去哪里?”)

四、如何搞定小标题的设计

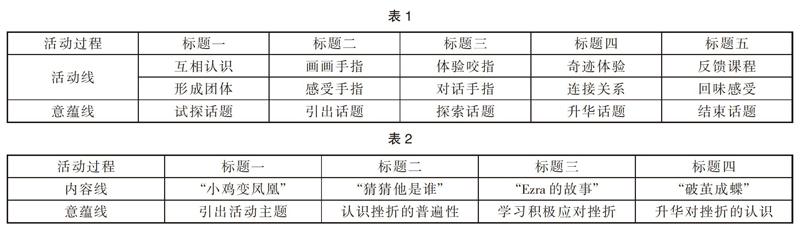

辅导过程的各个环节都应该有一个小标题,对此,大家都比较随意,想到什么是什么。其实如果把小标题与辅导思路、内容、形式结合起来,则会更清晰、明确、美观。因此,我们把小标题的设计分为三种形式,即意蕴线(辅导思路或目标)、形式线(活动形式)、内容线(辅导内容),其中尤以意蕴线更为重要,文字的统一对称则能增加视觉效果。

比如“甜美地吮吸背后……”一课,辅导过程如下:互相认识、形成团体,试探话题;画画手指、感受手指,引出话题;体验咬指、对话手指,探索话题;奇迹呈现、连接关系,升华话题;反馈课程、回味感受,结束话题。可以把小标题归类如表1,又比如“笑迎挫折”一课,归类整理如表2。

五、如何应用案例等设计素材

网络信息化时代有一个显而易见的好处,就是资源充分、素材充足、信息量大。这对于我们心理辅导课的设计来说是一个难得的便利。但是,如何去繁就简、去粗取精,从而高效恰当地选择、应用这些素材,这是直接关系到设计效率与效果的一个问题。

对此,个人觉得需要注意以下几点:(1)素材与案例要少而精,做到一例一用,避免案例的堆积。比如一个教案用了十多个案例,再好的案例其意义也容易被冲淡。(2)案例需要贴近现实,切记空洞。“擁有一颗感恩的心”一课,选用了东郭先生和狼、飞机跳伞、唐山大地震、贵州缆车事故等案例,虽然都很感人,但缺乏真实体验,对学生来说显得空洞而没有切身感受。(3)案例顺序一般由远而近。远,即看不见听得见的新闻故事;近,即看得见听得见的校园案例;切身困惑与事例则更近。如“和坚持做朋友”一课,“屎壳郎的视频—同学说困难—面对自己的困难”,即童话故事、身边案例、自身困惑这样由远而近的顺序。

六、如何看待虎头蛇尾现象

听说有这样一个故事:某个囚犯服刑十年,在将要刑满释放的最后几天越狱了。说明人在曙光初现即将完成一项重要事务的最后一刻,放松的愿望特别强烈,也就更容易放弃。

同样道理。设计一堂心理辅导课要花费老师们相当大的精力,前面死了很多脑细胞,到最后往往不愿再花精力去设计结尾,草草收场,从而出现虎头蛇尾的现象。这情况在一些时间比较紧的公开课优质课比赛中比较常见。

关于结尾,钟志农老师曾说过一段话:团体结束阶段并非是可有可无的,恰恰相反,结束阶段的团体经验对活动课的成效有决定性的影响。所以,应力求设计一个富有韵味的尾声,以便给每一个同学留下深刻的美好的记忆。

其实这不是能力与技巧的问题,而是观念与态度的问题。但愿此话能引起同行们特别是年轻教师们的重视与思考,在心理辅导课的设计与操作之路上有始有终,不断成长。

(作者单位:浙江省嵊州中学,嵊州,312400)