后方内固定对腰椎侧路椎间融合手术的影响

2018-04-26周飞顾军王睿

周飞,顾军,王睿

(南京中医药大学附属南京市中西医结合医院骨一科,江苏 南京 210014)

腰椎融合术已被广泛用于治疗腰椎肿瘤、腰椎畸形、腰椎失稳及腰椎狭窄等疾病,是临床上重建腰椎稳定性的重要途径。本研究拟明确在极外侧入路腰椎椎间融合术(X/DLIF)手术中,单纯融合与附加后方内固定两种治疗方案的术后融合率、手术节段稳定性、术后神经功能评分等相关临床指标是否存在差异。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究对2013-01-2015-04入院行X/DLIF手术治疗患者共17例进行分析,其中男7例,女10例,平均年龄50.0岁(19-71岁)。病程1月-10年。患者均有明显的下腰痛或下肢疼痛麻木等症状,体征有腰椎局部压痛、活动受限、下肢不同程度的感觉障碍、直腿抬高试验阳性等。病变节段L4-511例,L3-44例,L3-L5双节段2例,L2-L5节段1例;术前诊断单纯腰椎间盘突出症8例,盘源性腰痛1例,腰椎退行性滑脱4例,腰椎退行性侧弯4例。

1.2 研究方法

1.2.1 手术方式

患者取侧卧位于透视可折叠床上,并调整可折叠床至倒“V”字型使对侧腰部突起以增大髂嵴与肋下缘距离及术侧椎间隙高度,有助于椎间盘切除及融合器置入等的操作。为了避免损伤腰丛神经,需在下肢重要肌肉放置电极以获取术中肌电图信号。术前准备完善后,利用克氏针或其他定位器械在C型臂帮助下定位目的椎间隙,并在皮肤上做标记指导切口位置。定位过程中应注意手术入路未被髂嵴或肋骨所阻挡。一般于腰大肌上方可做一小切口以辅助分离及暴露。切开皮肤后,钝性分离肌群,分离腰大肌时应注意防止损伤其后方的腰丛神经及前方的生殖股神经,用探针通过腹膜后间隙及腰大肌进入预手术间隙侧方纤维环。随后可先后放置扩张器及拉钩以显露椎间隙外侧纤维环。暴露满意后可在通道直视下进行椎间盘切除,一般保留后方纤维环,必要时可用骨膜剥离器松解对侧纤维环。术中应注意患者体位是否发生变化,若未及时发现术中体位变化可使医源性神经或血管损伤几率升高。处理椎间隙及两侧终板时,保留骨性终板及软骨下骨质有助于减少术后椎间隙塌陷的发生率[1]。置入宽腰椎间融合器,使其位于双侧骺环边缘之间以较好的获得双侧终板的支撑及保证椎间隙高度和脊柱稳定性。冲洗创口后常规缝合,一般不需要放置引流管。后根据分组情况选择是否附加后方内固定。

1.2.2 评估方法

术后1周时复查腰椎正侧位片、腰椎CT及三维重建。以VAS评分和ODI指数评价术前和术后随访症状改善情况。测量术前术后X线正侧位片中腰椎曲度、Cobb’s角、腰骶角变化情况。术后定期复查,并以末次随访结果作为术后最终评价标准。测量工具:IMPAX系统6.3(AGFA公司,Belgium)。

2 结果

2.1 基本数据

单纯X/DLIF为单纯融合组,共10例患者,X/DLIF附加后方固定组为内固定组,共7例患者,单纯融合组男性5名,女性5名,平均年龄为50.2±14.8岁,内固定组为男性2名,女性5名,平均年龄(50.3±13.7)岁,两组之间年龄无统计学差异(P>0.05)。单纯融合组中腰椎间盘突出症6例,腰椎滑脱2例,腰椎盘源性腰痛1例,腰椎退行性侧弯1例;内固定组腰椎间盘突出症3例,滑脱2例,脊柱退行性侧弯2例。1例患者合并冠心病,1例存在高血压,其余15名患者均无特殊基础疾病。5例采用了特殊检查,2例行椎管造影,2例行椎间盘造影,1例行神经根阻滞。所有检查结果均基本与患者临床症状及体征相符。单纯融合组共手术节段为13节,其中 7 节为 L4-5,L2-32 例,L3-44 例;内固定组手术节段7节,其中5节为L4-5,L3-42例。

2.2 临床疗效

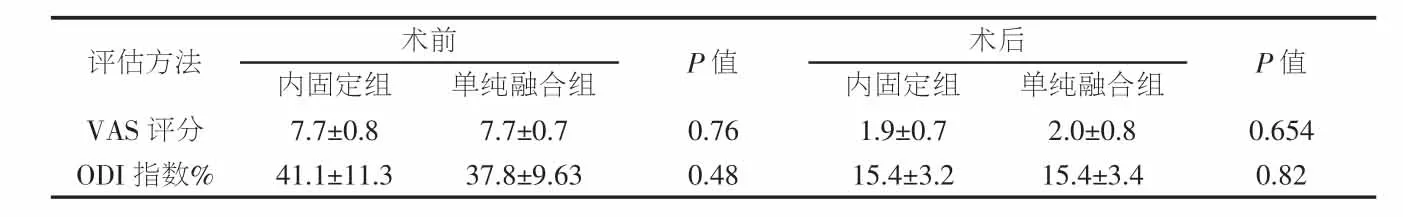

患者手术均进行顺利,生命体征平稳,无血管、神经损伤等并发症,5例出现一过性术侧屈髋无力,2例于术后3 d基本恢复正常,2例于术后1周内恢复,1例术后2周后恢复;1例出现后腹胀腹痛,CT提示腹腔内存在少量积液,排除腹腔内出血,予以禁食禁水处理后4天患者症状改善。内固定组平均每节段的手术时间为(130.7±25.7)min,单纯融合组为(65.4±13.3)min,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。术中出血量内固定组平均(164±37.8)ml,单纯融合组为平均(100±26.8)ml,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者于术前及末次随访的VAS及ODI分值相关资料见表2、3,结果显示两组之间术前及术后VAS及ODI分值无明显差异(P>0.05),两组术后疼痛较术前明显改善,两组各自术前与术后VAS及 ODI值均有统计学差异( P<0.01),两组疗效比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 内固定组及单纯融合组术前和术后末次随访时VAS和ODI指数的比较

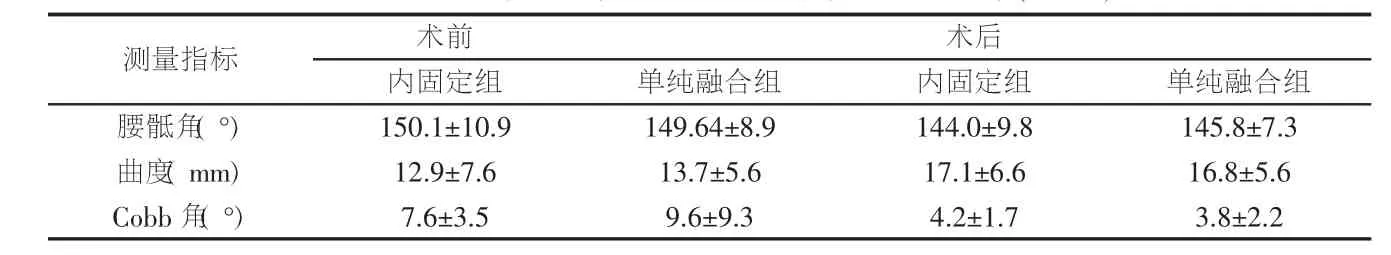

表3 内固定与单纯融合组间术前术后测量指标比较(X线)

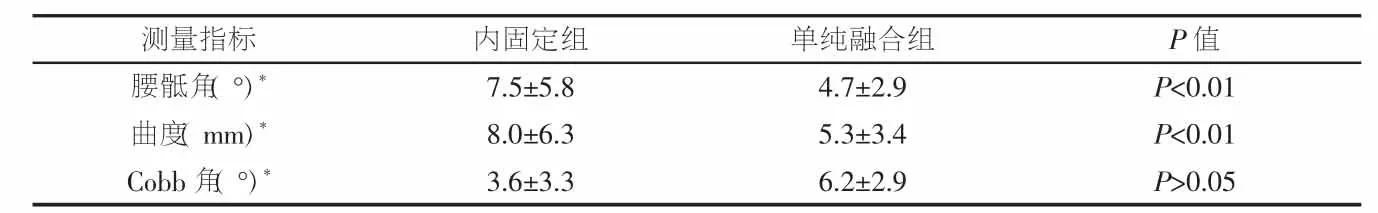

表4 内固定与单纯融合组间术前术后测量指标变化值比较(X线)

2.3 影像学评估结果

手术患者均至门诊随诊复查,时间3~14个月,统计结果显示内固定组及非内规定组随访周期无明显差异(P>0.05)。所有患者随访期间均未发现手术节段及相邻节段的椎间隙狭窄及椎体滑落等严重退变现象,无椎弓根钉松动、断裂,未见腰椎不稳表现。门诊复查时行腰椎正侧位X线片检查、CT检查,并根据复查影像学结果测量腰椎曲度、Cobb角、腰骶角。X线中的影像学结果显示,结果显示内固定组与单纯融合组的腰骶角以及腰椎曲度存在统计学差异( P<0.01),而 Cobb 角两组则无明显差异( P>0.05)。

3 讨论

由于XLIF的广泛使用,当前已有较多的相关临床研究被提出,但XLIF术中是否应该附加内固定、在何种条件下需要附加内固定仍无明确定论。由于腰椎内固定后腰椎生物力学改变,影响临近节段以及融合节段活动[2],虽然XLIF临床研究较多,但均未明确指出XLIF附加内固定以及单纯XLIF两者在何种条件下获得的临床疗效存在差异或者相似。

本文通过分析手术结果发现内固定组与单纯融合组的腰骶角以及腰椎曲度存在统计学差异( P<0.01),故对于腰椎生理曲度改变的患者,若使用单纯侧路融合可能临床疗效不及辅助后路固定,提示单纯的侧路融合可能无法理想地纠正腰骶角以及腰椎曲度。但Lykissas等的一项研究[3]纳入了30例出现临床症状的退行性腰椎侧凸患者,并单独LLIF手术治疗。其中有17患者于术后即刻出现了大腿或腹股沟前侧的疼痛症状,统计学分析提示术后大腿或腹股沟前侧疼痛与侧凸矫正角度以及腰椎前凸增加角度之间均存在显著的相关性。临床中应注意术前患者腰椎正侧位片结果指导手术方式的选择。

Cobb在1948年提出Cobb角[4]为诊断及治疗脊柱侧弯的重要指标,至今Cobb角仍然是评价患者手术纠正脊柱侧弯效果的常用数据之一。本研究显示X/DLIF附加内固定与否对术后Cobb’s角纠正的效果无明显差异。这一结果提示,若患者有腰痛等不适,且提示Cobb角增大为主要影像学改变表现,选择手术方案时可考虑单纯的侧路融合而不需进行后方腰椎附加内固定。

参考文献:

[1]Knight,R.Q.,Schwaegler,P.,Hanscom,D.,et al.Direct lateral lumbar interbody fusion for degenerative conditions:early complication profile.J.Spinal Disord.Tech.22(1):34-37,2009.

[2]Cahill KS et al.Epub 2012 Jun 29.Motor nerve injuries following the minimally invasive lateral transpsoas approach.J Neurosurg Spine.2012 Sep;17(3):227-31

[3]Lykissas MG1,Cho W,Aichmair A,Is there any relation between the amount of curve correction and postoperative neurological deficit or pain in patients undergoing stand-alone lateral lumbar interbody fusion?Spine.2013,38(19):1656-62.

[4]Cobb JR.The American Academy of Orthopedic Surgeons Instructional Course Lectures.Vol.5.Ann Arbor,MI:Edwards;1948.