CT技术引导下椎体成形术治疗椎体压缩骨折

2018-04-26袁学峰任珩刘名李雪武杨益民

袁学峰,任珩,刘名,李雪武,杨益民

(唐山市协和医院骨科,河北 唐山 063000)

PVP治疗OVCF已成为临床上的主要方法,传统PVP通常在普通DSA引导下完成,在穿刺过程监测方面具有一定的局限性[1]。我院近年来运用CT技术引导下PVP治疗OVCF取得了显著的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组探究对象为2014-01-2016-01于我院行PVP治疗的95例OVCF患者,对其病历资料进行回顾性分析。将常规数字减影血管造影(DSA)引导下完成手术的40例(47节椎体)患者设为对照组,平板DSAC臂CT引导下完成手术的55例(61节椎体)患者设为观察组。观察组男性19例(21节椎体),女性36例(40节椎体);最低年龄62岁,最高 81 岁,平均(72.43±5.43)岁;单椎体骨折49例,双椎体骨折6例;对照组男性12例(15节椎体),女性28例(32节椎体);最低年龄62岁,最高 80岁,平均(71.47±5.48)岁;单椎体骨折33例,双椎体骨折7例。比较两组性别、年龄、椎体骨折情况差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组患者常规DSA引导下完成手术,患者取俯卧位。局麻,在普通DSA定位下经椎弓根入路,采用骨穿针穿刺至椎体前中1/3处,采用正侧位透视判断位置正确,通过渐进性注射行骨水泥灌注,骨水泥的拉丝期注入约1 ml骨水泥,透视下确定无渗漏,1 min后再次注射骨水泥2~6 ml,结束治疗后,插入针芯撤除工作通道。

观察组患者在平板DSA C臂CT引导下完成手术,局麻后采用平板DSA定位。经椎弓根入路,使用平板DSA的5S-DR程序对骨穿针穿刺至椎体后部时进行摄影采集,采用C臂CT软件进行图像重建,观察病椎骨皮质连续性、穿刺路径及穿刺针位置,根据椎弓根与穿刺针的相对关系调整角度与方向。位置满意后经透视进行骨水泥注射,当骨水泥至椎体中后部时再次采集重建图像,并根据骨皮质的完整性、充填情况决定是否再次注射骨水泥。完成注射后,再行C臂CT采集冠状面、重建横断面、矢状面以及三维立体图像,观察填充及渗漏情况。

1.3 判定标准

螺旋CT观察骨水泥分布情况以及是否出现椎体及椎管周围骨水泥渗漏;椎体骨水泥分布>椎体体积50%,且无明显渗漏及并发症者为骨水泥填充满意。

2 结果

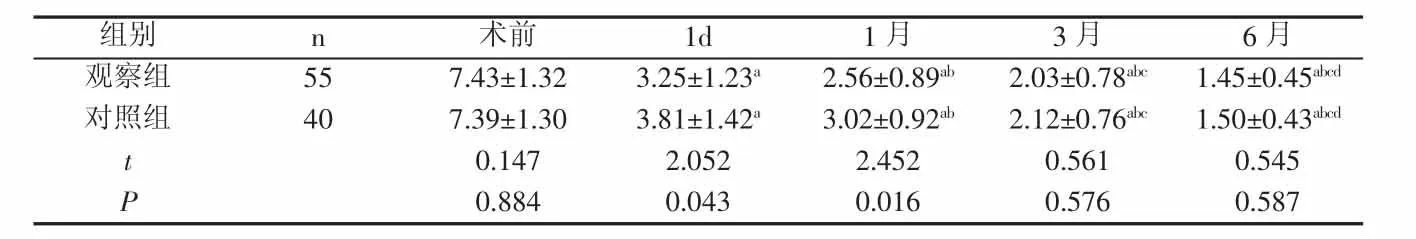

2.1 两组患者手术前后VAS评分比较

两组术后VAS评分均显著低于术前(P=0.000),观察组术后 1 d、1 月显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),术后3月、6月差异无统计学意义(P>0.05),见表 1。

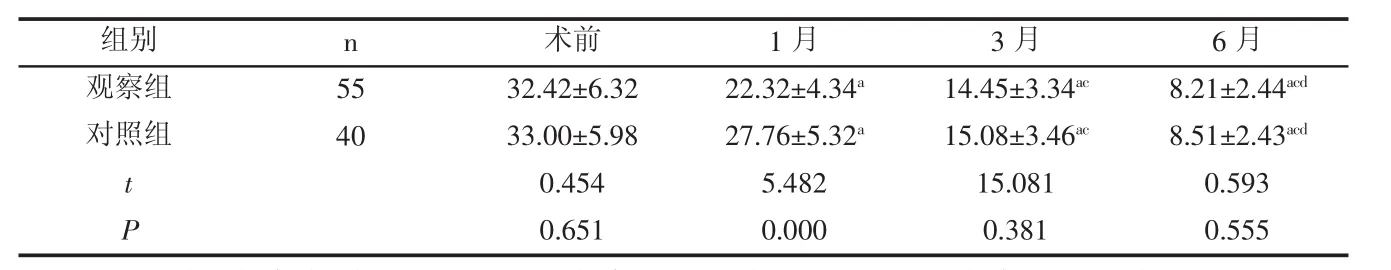

2.2 两组治疗前后ODI评分比较

两组术后ODI评分均显著低于术前(P=0.000),观察组术后1月显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),术后3月、6月差异无统计学意义(P>0.05),见表 2。

2.3 两组骨水泥注入情况比较

观察组单椎体骨水泥注入量为(5.34±0.65)ml,显著高于对照组的(4.58±0.54)ml,差异具有统计学意义(P=0.000);骨水泥充填满意率显著高于对照组,骨水泥渗漏率显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表1 两组患者手术前后VAS评分比较(±s)

表1 两组患者手术前后VAS评分比较(±s)

注:a表示与术前比较P<0.05,b表示与术后1d比较P<0.05,c表示与术后1月比较P<0.05,d表示与术后3月比较P<0.05。

组别 n 术前 1d 1月 3月 6月观察组 55 7.43±1.32 3.25±1.23a 2.56±0.89ab 2.03±0.78abc 1.45±0.45abcd对照组 40 7.39±1.30 3.81±1.42a 3.02±0.92ab 2.12±0.76abc 1.50±0.43abcd t 0.147 2.052 2.452 0.561 0.545 P 0.884 0.043 0.016 0.576 0.587

表2 两组治疗前后ODI评分比较(±s)

表2 两组治疗前后ODI评分比较(±s)

注:a表示与术前比较P<0.05,c表示与术后1月比较P<0.05,d表示与术后3月比较P<0.05。

组别 n 术前 1月 3月 6月观察组 55 32.42±6.32 22.32±4.34a 14.45±3.34ac 8.21±2.44acd对照组 40 33.00±5.98 27.76±5.32a 15.08±3.46ac 8.51±2.43acd t 0.454 5.482 15.081 0.593 P 0.651 0.000 0.381 0.555

表3 两组骨水泥充填满意率、骨水泥渗漏率比较(n·n%)

3 讨论

观察组术后1月VAS评分显著低于对照组,表明平板DSAC臂CT引导下完成手术止痛效果更佳,这与其穿刺过程监测效果更优,手术风险更低有关。常规方法中,普通DSA透视下进行PVP能够从多角度对穿刺针的行程进行观察,但其只采用二维观察,对断面针尖情况的检测不过明确,尤其是骨水泥注射后难以明确观察其分布以及是否出现渗漏现象,手术过程需要移动患者行CT检查,增加了手术风险,使操作时间增加[3]。

目前对于骨水泥的注入量以及注入程序一直存在争论,一般情况下应以保证不发生渗漏为前提,尽可能多填入骨水泥,以椎体骨水泥分布>椎体体积50%才能达到满意效果[4]。但普通DSA引导时,对骨水泥填充情况以及针尖位置判断具有一定的主观性,二维图像观察导致骨水泥填充较差,且渗漏率较高。而平板DSA C臂CT引导下进行手术,通过重建得到人体内部的组织图像,实现了DSA与CT的结合。虽然较CT密度分辨率较低,但能够清楚显示骨组织,以三维重建为基础能够清晰显示穿刺路径以及骨水泥分布,避免了手术过程中转移至CT室,不仅减少了手术时间,重点在于为手术医师提供了准确判断所需的影像信息,提高疗效,降低风险[5]。本探究结果显示观察组单椎体骨水泥注入量高于对照组,骨水泥充填满意率显著高于对照组,骨水泥渗漏率显著低于对照组,证实运用CT技术在判断骨水泥充填情况方面的优越性。

参考文献:

[1]程大文,高玲,沈广澍,等.C臂CT在经皮椎体成形术治疗骨质疏松性椎体压缩骨折中的临床应用[J].介入放射学杂志,2014,23(11):1005-1009.

[2]葛建忠,张慧东,靳文剑,等.CT引导单侧椎体成形术治疗老年骨质疏松椎体压缩性骨折[J].中国骨伤,2011,24(10):824-827.

[3]李永军.CT引导下椎体成形术对单纯椎体压缩骨折后疼痛的治疗研究[J].山西医药杂志,2016,45(6):644-645.

[4]陈施展,张聪,姚一民,等.三维CT与C型臂X线机引导椎体成形术治疗椎体骨质疏松性骨折的比较分析[J].颈腰痛杂志,2012,33(4):291-294.

[5]皮海菊,肖淼生,尚晖.单侧椎弓根旁入路经皮椎体成形术治疗下胸椎压缩性骨折可行性、安全性和有效性分析[J].中国临床研究,2017,30(3):323-326.