我所了解的父亲

2018-04-23李蓉

李 蓉

我十八岁,还在上高中的时候,父亲病逝了,距今已经是四十多年前的事情。那段时间里,父亲既要教课带学生到基层实习,又要进修体验生活搞创作,还要参加一轮又一轮的政治运动,即使算上他在家养病的日子,我与父亲在一起的时间也并不多,交流更是有限。如今,翻着老照片,与父亲在一起的点滴时光,如老胶片一样,一点点在我脑海中浮现。

慈祥的父亲

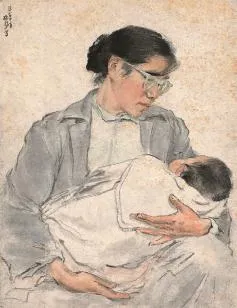

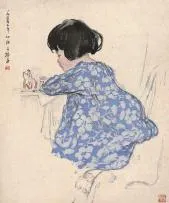

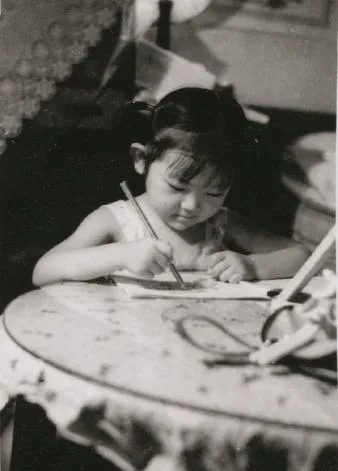

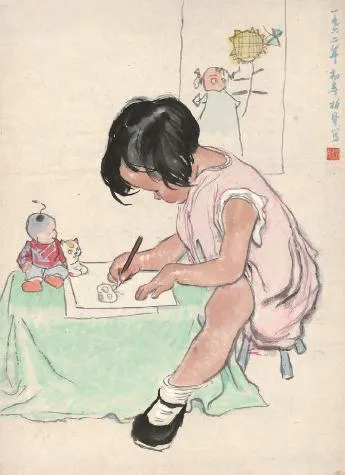

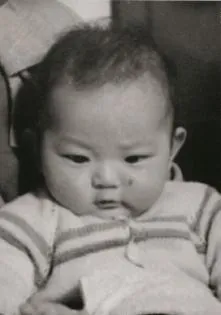

我有一本非常珍贵的影集。影集很旧,颜色已经很深了,在扉页的左上角隐隐约约能看到两行字,上一行“1957.12.李斛”,下一行“为小毛五个月集影”。翻开,一页一页贴满了照片。黑白的照片,有原尺寸大小的,还有不少是放大了的。同一页上贴的几乎都是一个时间拍照的,有的五六张,有的十几张。从我五个月的时候开始贴起,贴到妹妹的出生,贴到我们长大。现在回想起来,父亲的一些作品,很多创作素材就是由此而来。如《母亲》《宝宝》《专心致志》《看娃娃》等等。尽管那时我太小没有太多记忆,但这些照片和作品却为我留下了永久的爱的回忆。

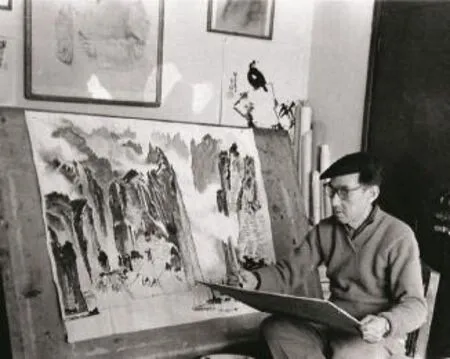

创作中的李斛(摄于1972年)

小时候我最不情愿的事就是上幼儿园——这个隶属于文化部的幼儿园是整托制,在神路街胡同里。那时候一周只休息一天,通常是周日下午送进去,周六下午接回家。父亲会在周日晚饭后把我送到幼儿园班车停靠地,每次都要满足我一个条件,就是带我到大华电影院旁边的奶制品店里吃一碗奶酪。大概过了很长一段时间,有一天,我突然意识到每次只是我一个人在吃,我对父亲说,您也买一碗吧,父亲没有买,我又让父亲和我分着吃,父亲也没有吃。从这以后我才努力克制自己的馋嘴,没有再让父亲买了。

父亲自己身体不好,所以最害怕孩子们生病,但是他最不希望的事还是发生了。1970年5月,父亲母亲随中央美术学院和中国歌剧舞剧院分别下放到河北,用母亲到话说,这是我们家“最难的时候”。哥哥稍大,负责看家;妹妹还小,放在幼儿园整托,偶尔亲戚会在周末接她出来;我上小学五年级,经过一番商量,最后决定把我送到远在牡丹江温春的姨姨家里。一年后,当地流行黄疸型肝炎,势头很猛,我不幸被传染上了。恰在这时父亲也被调回北京民族饭店画画,接到通知,父亲二话不说就给姨姨发了电报,要我回京治病。我和父亲是同一天回到北京的,火车抵达北京已是傍晚时分,接我的亲戚直接就把我带到了儿童医院,在医院急诊室门外,昏暗的灯光下,看见父亲就站在那里,满头白发特别抢眼,仅仅分别一年多的父亲,他的苍老让我不敢相认。“宾馆画”的任务很重,绘制《三峡夜航》几乎把他累垮,但父亲只要有时间就赶回家,带我寻医看病,为我烧菜调养身体,直到我完全病愈康复。

有趣的父亲

我是1957年出生的,幸运的是我能够在父亲母亲的呵护下无忧无虑地成长。

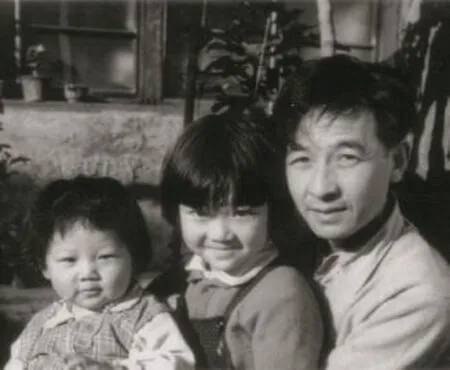

李斛与两个女儿(摄于1965年)

在我的记忆中,父亲无论身体多么不适、工作中有多么不顺,但和家人在一起的时候,他都是我们快乐的中心。他给我们起昵称,妈妈出门总是忘记带东西,常常要往返好几次,父亲就叫她“拖拉机”,而我就成了“小拖拖”。一到周末,只要他在家就带全家去公园。老影集里,天安门广场、中山公园、北海公园、动物园,都留下了我们成长的印记。父亲从清华大学调到中央美术学院之后,我们的家就搬到了东单火神庙(后改名为春雨胡同)中央美术学院宿舍。这是日本人留下的平房院落,父亲在家门前种下很多植物,其中葡萄、无花果年年结果,很解嘴馋。我们家还养过不少小动物,像兔子、小鸡、鹦鹉、斑鸠,还有自己钓的小鱼,不仅为孩子们增添了很多生活乐趣,还是父亲速写最便利的素材。遗憾的是,1969年我们家搬进了楼房,就再也没有这样的空间了。

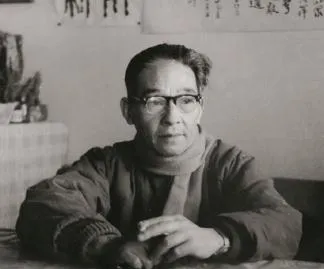

李斛先生(摄于1973年)

父亲非常喜爱运动,在他自己保存的老照片里,有一张是成都师范篮球队的合影。据他的同学李佑沛说:“李斛喜爱篮球,是学校代表队的队员,投篮很准。上中央大学后他不但参加篮球队,同时还是学校足球队的队员,踢左边锋,勇猛如作战,被同学们称作‘小坦克’。后来,他到北碚兼善中学教书,在他的带领下,初24班的同学们获得兼善中学运动会总分第三名。时隔60年后,那些老学生们还津津有味地向我们叙说当年获奖的情景。来到中央美术学院后,他依然活跃在篮球场上(1955年他患急性胃穿孔,就是打完篮球后爆发的)”。从我记事起父亲已不怎么打篮球了,但是他游泳、打乒乓球仍不示弱,我的游泳还是父亲在八一湖里教会的。为了培养我们对体育的兴趣,只要有机会父亲就会带我们到体育场观看比赛,首都体育馆距离我们在垂杨柳的家要换两次车,父亲如果不能和我一起去便会在车站接我。11月的北京夜晚,寂静冷清,父亲在23路站牌下留下了孤单的身影——这一幕永远印在我的脑海里。

我们家有几样老物件是父亲的宝贝。1957年,他的一位朋友从前苏联留学回国,给他带回来一台基辅牌相机,装配的是著名的德国蔡司镜头,为此父亲花了八百多元,几乎是倾其所有。他非常喜爱,小心保管,不让孩子们摸碰。我上初二时,班主任老师把全班同学组织到天安门广场,请父亲给大家拍照留影。在那个只有照相馆才能照相的年代,这张照片就变得弥足珍贵。不知从什么时候起,我们家就有了一辆26吋,英国产的,通俗称“凤头儿”的自行车,锰钢的,很轻。父亲骑着它上下班,骑着它外出写生,有时父亲担心我一个人在家没人管,就让我坐在大梁上带着我到中央美术学院。后来他又添置了留声机,就是播放胶木唱片的那种,他购买了整套的芭蕾舞剧《天鹅湖》唱片,播放时把留声机接在收音机上,音乐十分美妙动听。这套唱片后来在“破四旧”时被砸碎了,父亲就再也没有动过留声机。

我们家的日子虽然清贫,但父亲对于这些物件却很舍得。父亲生活十分节俭,印象中的父亲常穿着蓝调子上衣,很宽大,还带有较大的口袋,里面装着他的画笔和笔记本。他常常带着一个土黄色的行李袋,里面装着他的铺盖和简单的衣物,我们小孩子只要看到这个行囊拖出来,就知道父亲又要出远门了。1971年父亲回到北京画“宾馆画”,母亲还在部队农场下放,天气凉下来了,我翻找父亲御寒的衣服,他的棉袄已经脏得不行,毛裤已经破旧到不能穿,以后每每说到这些事,母亲都会流眼泪。

画画的父亲

如果你问父亲“你是做什么的?”父亲一定会回答说“画画的”,如果你走进我们家,首先看到的就是他的画,挂了满墙。这就是我的父亲——一个为画而来到这个世界的人。

整理父亲的作品,在人物画中有很大一部分都是家人。他画了很多张母亲,有水彩画、粉彩画,尤以中国画最多,另外,还有大量的素描和速写。多次展出和出版的水彩画《女教师》,粉彩画《肖像》,中国画《妇女像》 《母与子》,虽然使用的材料不同,但都同样的细腻精致,有的重在表现母亲的沉静、庄重,有的突出母亲的温柔、秀美,而有的则是描写母亲的恬静、兼富才气和学养,从不同侧面呈现给人们一位肯于为他付出一切的女人,一位他深爱的妻子。父亲的水彩画《读报》是以姑姑为原型,画中一位少先队员正在阅读《中国少年报》,身后洒满阳光,现收藏于中国美术馆。父亲还几次把叔叔带到吴作人先生家,让他做“十张纸斋”的模特。不仅如此,父亲在创作《工地探望》《现场慰问》等作品时,还随时叫来姑姑和叔叔摆动作、做模特。

父亲为我们兄妹三人画了许多画像,从婴儿画起,入睡的要画出沉睡的香甜,玩耍的要画出顽皮的憨态。有时他可以画得很快,我一边玩儿他一边画,跟着我的姿态而变化,不一会的功夫,他就能画出一本的速写。有时他又画的很仔细,他把我哥哥摆成抱球的姿势,带着学生一起画,一边给学生示范讲解,一边用糖果哄着孩子。素描画好后又用毛笔默写在宣纸上,并敷以彩墨,最后完成了作品《小运动员》。1973年父亲为曹靖华先生即将再版的散文集《春城飞花》画插图,插图一共6幅,父亲采用中国画与木刻结合的方法,先是让我帮他找三合板,从壁橱里,从床底下,把灰土清洗干净,但是还差两块,他就把1955年创作的一幅较大的油画《西山》分为四块,用木刻刀分别刻上柳条、梅枝、藤干、梯田的田埂,然后用宣纸拓好,再以中国笔墨绘出春燕、花朵和孩子,十分别致。许多年我们都没有留意这四分之一的油画是什么,直到看到当年由新华书店发行的《西山》宣传画才恍然大悟。父亲存有一些不错的纸和笔,那是他舍不得用的。父亲对我们说,他对寿命没有太多的奢望,能活到70岁足矣。大约是1974年的秋天,姚有多先生和范曾先生结伴来看父亲,父亲将他心爱的两支日本山马毛笔送给了他们,这时的他可能已经预感到自己再也画不了画了。老天不公,让他的生命和才华止步在56岁的年纪。

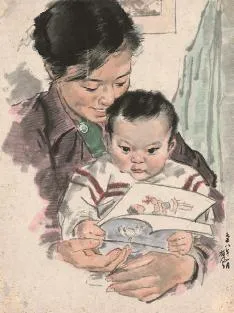

照片与作品——母与子

备受疾病折磨的父亲

在我家春雨胡同的老房子里,靠近门口的蜂窝煤炉子上,总是有一个冒着烟的中药罐,这是在为父亲熬制中药。

父亲是国画系的老病号,但是他特别能忍。1955年,他突发胃病,疼痛难忍,学校的老师和同学帮忙把他送到隆福医院,大夫问到他的病史,谁也说不出来,情急之下大夫决定刨腹探查。这次手术,他的胃被切除了三分之二,同时发现肝有局部硬变。实际上这些病都已伴随他很久了,而且日后一直折磨着他、威胁着他。得这种病一是需要休息静养,二是要补充营养,可是父亲根本做不到。父亲刚刚手术半年就来到武汉长江大桥建设工地,在那里呆了整整一个暑假。围绕大桥的建设,父亲画了大量的速写和画稿。有工程勘探、设计、打桩、合拢等不同阶段,有素描、中国画、水彩画、油画等多个画种,有工地、慰问、夜战、暴风雨等不同场景,有江堤、桥墩、轮船以及江岸的楼群,更有建桥工人、水手船长、劳动模范、抢险勇士等英雄群体……父亲的许多作品都是带病完成的,这样的事例很多很多。他是教学骨干,更是带学生下乡深入基层的主力。赵志田老师对我说,李斛先生1962年带他们到河北邯郸涉县实习,当时正处于困难时期,山区生活非常艰苦,在那里的五十天基本上都是吃糠。父亲和同学们同吃同住,没有丝毫的特殊化,同时还抓紧时间画写生,这种言传身教使学生永远难忘。胃痛、肝痛折磨着父亲,常常把他弄得筋疲力尽,他的排解办法就是一个——工作。他对母亲说,有事做他就愉快。

1971年7月,父亲和李可染先生、陶一清先生从下放的部队农场抽调回京,在民族饭店搞创作,装饰涉外宾馆。父亲非常兴奋,他可以回家和孩子们团聚了,他可以安静地坐下来画画了。他集中全力、不知疲倦地完成了第一幅作品《三峡夜航》。他是四川人,描绘一张代表四川精神的作品是他多年的梦想,他实现了。接着他又构思绘制了《气贯长虹》《山寨春早》以及油画《天山牧场》《长城》等大幅作品。超负荷的工作使他多病的身体不堪一击,很快他就病倒了,肝脏、脾胃都出了问题,感到走路失去重心,不能平衡自己。

父亲的病太重了,吃了很长时间的药也没有太多的起色,腿脚浮肿。在外交部招待所画画的任务完成后,又让他去北京饭店。他实在应付不了了,提出请假养病的要求,经过交涉,同意他可以不住饭店在家画,定期交作品。即使这样,父亲还是给北京饭店完成了6幅作品,他还写下了“胸怀远志、不畏近难”贴在书柜的玻璃门上,鼓励自己。

照片与作品——娃娃

1973年以后,父亲的病一再加重,几次出现肝昏迷的症状,被送往医院。母亲调回北京了,看到父亲病成这个样子,母亲急疯了:她为了父亲看病方便,临时借住在本司胡同的一间平房里,到处寻医问药,希望能帮父亲减轻痛苦。她千方百计给父亲买营养品,帮助父亲增加体力。那时家里的生活全乱套了,父亲的话语越来越少了,家中的气氛沉闷压抑。有一天下午,我正在教室上课,一位老师走到我跟前说,你爸爸在传达室等你,快去吧。我当时很不安,父亲走路都很困难,怎么会从灯市口到垂杨柳来呢?父亲的理由很简单,他想家了,要回来看看。于是我陪他回到家里,他看看这、摸摸那,墙上的作品、桌上的纸笔、书柜中的画册,一切都那么熟悉,一切都那么亲切,一切都那么不舍,直到实在坚持不住了才让我和他离开。父亲是在和它们作最后的告别啊。

照片与作品——专心致志

照片与作品——看娃娃

父亲生命中最后的几个月,是在中央美术学院大院里度过的。为了让父亲看病方便,母亲找到学院领导,希望在协和医院附近找一个临时的住所,学校经过研究,把操场旁边放置运动器械的两间平房借给了我们一家。这时的父亲已经基本卧床了,腹水把他的肚子撑得很大,他嘴上虽然不说,但是能够感到他是十分痛苦的,在他56岁那年,疾病最终夺走了他的生命。

父亲去世后,母亲带着我们几个子女为他整理画作,出版画集,举办展览。在这个过程中我们拜见他的学长朋友,结识他校内外的学生,聆听他们讲述父亲的故事,也更加地了解父亲,认识了父亲的为人和他的作品。我们为有这样的父亲感到荣幸和骄傲,父亲永远活在我们心中。