抹掉的“黑户”,无法改写的人生

2018-04-21龚菁琦

龚菁琦

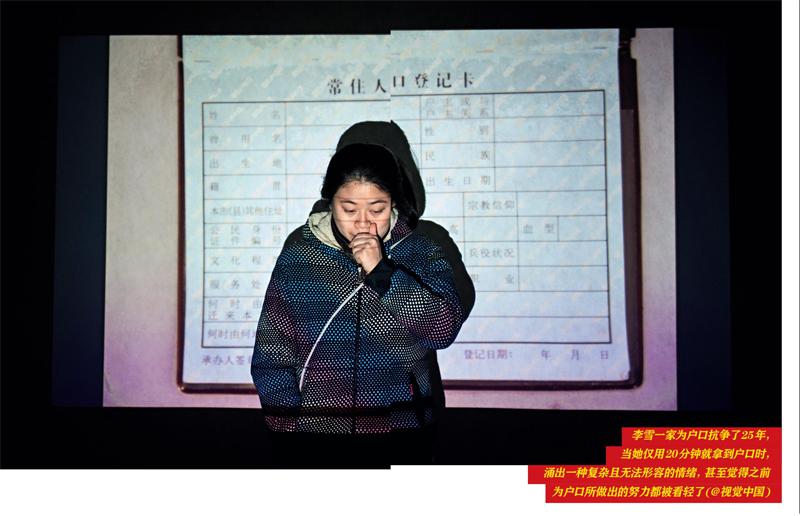

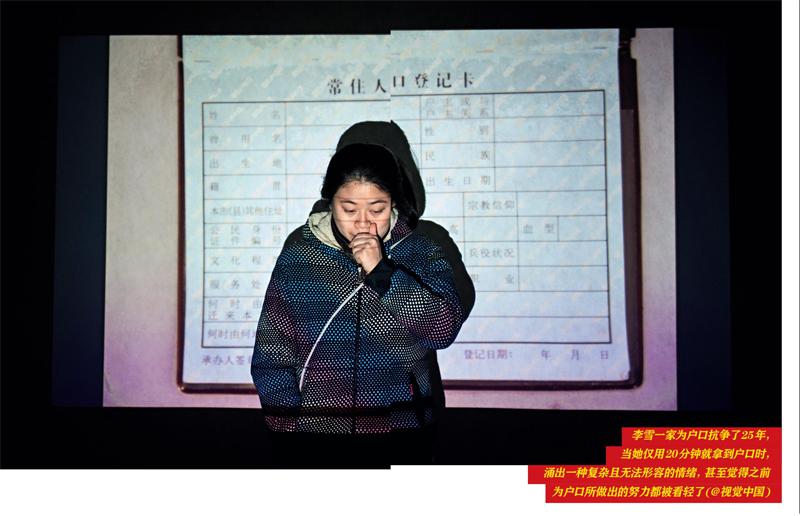

北京东城的超生女孩李雪感觉很“愤怒”。

2016年9月,她拿到了“迟到”25年的户口本,整个过程顺利得不可思议,“太简单了,就20分钟。”她觉得之前为户口所做出的努力都被看轻了,一种复杂且无法形容的情绪。

几乎同时,家住北京通州枣林庄村的张伯增也终于为四女儿上了户口。整个过程不过十几分钟,也不需要交什么罚款。即便过了两年,回忆起来,他依旧感觉“简单到不真实”。

这一年,北京市户籍派出所开始受理北京市无户口人员登记户口的申请,包括“不符合计划生育政策的无户口人员”“未办理《出生医学证明》的无户口人员”等八类北京市无户口人员。

曾经没有合法身份的“黑户”,名正言顺地有了自己的“户口页”,“计划生育”四字也渐渐从国家主流语系中淡化。然而,他们被户口割裂的人生,户口缺失下已形成的人格却再也无法改变。据第六次全国人口普查数据,全国曾有1300万“黑户”,占总人口的1%,其中六成是计划生育外的“超生”。

过程简单得让人“愤怒”

一开始,张伯增拒绝了采访,和3年前主动联系媒体不同,如今,他说没有聊的必要了。自从孩子有户口后,日子“感觉上”过得不错。

此前,为了能落户,他频频找媒体曝光,“北京一超生户的悲惨生活”“夫妻25年生6子难落户”“为上户口奔波三十年”,都是张伯增一家在各大媒体上留下的“注脚”。

从1984年到2006年,张家的孩子就如同关不上的阀门一般接连出生,最大的今年34岁,最小的才12岁。

孩子出生的这些年正是计划生育的严格执行期。张伯增和村里计生干部说,孩子都在妻子家乡河南出生,管不着。但这一家需要面对的最大困扰是,超生无法上户口,除了长女张松涛顺利落户,其他几个孩子的户口都成了难题。

如今,张伯增口中“日子不错”,从家中的自砌房中能窥得一二——新买的沙发,长度夸张,可躺下四位成人。厨房里,一锅羊肉排骨堆得似小山。储藏食物是这个家庭最热衷的事,餐厅、厨房、走廊,排列着大缸药酒、大盆蔬果和腌菜疙瘩。当年最穷时,他们一家曾靠咸蛋下饭、去亲戚家蹭饭和借钱度日。

两开门的冰箱与科技感的榨汁机,装点着这个家庭的现代气息。这是弟妹们都上完户口之后,大女儿借钱买的,“高兴了,给家里改变一下气氛。”

回忆起上户口的过程,张伯增至今还觉得“简单到不真实”:一个干部打电话来,说可以办了,叮嘱带上出生证明。之前没任何预兆,然后就顺利办完了。

四女儿的户口略有些麻烦,因为她不在医院出生,没有出生证明,所以专门做了一个DNA亲子证明,“可贵了,花了几千块。”张伯增说。

2016年9月,一家人终于上齐户口,对于“大概”“可能”“差不多得了”不离口的张伯增,这个时间点他记得清楚。

不过,张伯增嘴里的毫无预兆,其实并不准确。在开放单独二孩后,全国不少地区解除户口与超生的关系。乡镇计生干部李志伟回忆,在2013年左右,上户口不需拿准生证或社会抚养费缴纳证,超生惩罚变成法院发传单与冻结银行账号。到2016年1月,国务院出台户口相关政策,计划生育下的“黑户”开始变成历史名词。

25岁的李雪也在2016年9月上了户口,她也感受到这份“不真实”。在过去的很多年里,她因户口問题不能上学被多次报道,白岩松也称她为“老朋友”。

李雪在庭审中得知“黑户”能上户口的消息。为落户,她家每年要去法院10多次。2016年初,有社区干部和片警在新春慰问中告知她,马上可以上户口了。她不信,往年这样的话听得太多——“可以帮你找学校”、“在汇报你的问题”,往往都不了了之。李雪坚持上诉,直到开庭时法官告诉她,能上户口是真的。

拿到户口后,对李雪来说,最大的变化是进法院大门可以出示身份证了。过去,她记不清自己解释了多少次自己没有身份证,来法院就是来讨一个身份。如今有了户口,她仍然坚持去法院讨一个说法,能够解释她的出生“错误”、义务教育的缺失、家庭受到各种磨难的“合理性”。

与李雪不同,通州枣林庄,张伯增解决完小孩户口后,整个人都轻松起来。回忆起以前孩子没户口也被要求上缴保险费时,他并不生气,眯着眼嘿嘿地笑。一问到某件事的具体时间,他总得向旁边的儿女求助,在得到“忘记了”的答案时,大家相视一眼,又是一阵哄笑,“挺容易高兴的。”在三儿子张泽龙看来,过去这些年,家里压抑,戾气很重,户口上完之后,像挪开一块石头,笑声都从心里窜出来。

除了心情外,户口带来的其他变化也不少。张家人称,坐地铁再也不怕查身份证,感觉走路都神气不少;学车、学钳工都可以自由选择;辍学的初中或高中学业可以接上;自由地到医院买感冒药……最开心的事儿,是终于不用面对同学间复杂的眼神。他们最害怕被当“怪人”对 待。

不能任人摆布

李雪最怕听到别人说她“无理取闹”。

“合法权利”是她常挂在嘴边的词,虽然没有上过一天学,但她说能出一串串佶屈聱牙的法律术语。她能清楚地指出,“具体行政行为”与“行政行为”的区别,还能把与计划生育相关的条例搬用得头头是道。比如户籍与计划生育不能挂钩,是根据1988年公安部、原计生委颁布的条例,处罚金200元到500元是按北京的计划生育法规。

而在她1993年出生时,父母被要求罚款5000元,且残疾的母亲被单位开除,父亲在单位只领最低工资100多元。

超生不能上户口,至今国家层面也从未明确过这一点。在人口专家梁中堂看来,这是实践中慢慢形成的土政策。70年代超生,惩罚是取消分田名额,80年代后期,户口重要起来,各地自然将户口与超生惩罚挂钩,一部分省份出台政策,国家也默许这一点。

李雪的微博名是“永不放弃”的拼音。2014年其父亲去世,留下的遗愿就是这四个字。她在现实中也实践着这四个字,从十四岁起就和父亲一起自学法律。在她看来,父亲文化程度不高,但是爱讲理,“饺子包什么馅也能讲出个一二三来。”父女俩在十多年里,把精力耗损在排山倒海的法律文书和周而复始的上诉中,高墙森严的机关大门口,总有他们孱弱的身影。

别的女孩十岁时,还倚在父母怀里撒娇,李雪十岁时,曾在两会期间,一个人跑到天安门广场,找模样像代表委员的人说话,后来被派出所接回。她还曾给人大代表写信,怕不回信还在信中夹了5元钱邮 费。

后来,李雪家自然成为重点监视对象,平时出门,前后总有人跟,母亲的残疾三轮车被拔过气芯儿,“显得很怪异,没尊严。”李雪说,甚至一年她发高烧,也被挡在家门不准外出。

时任永外街道办事处宣传部长的韩光堃,在2011年接受媒体采访时曾称,当初公安部门确实难为了他们,但后来政府确实想帮他们,他们不接受,“提一些不可能的事”,比如补偿孩子没受教育的赔偿、请家教什么的。

在乡镇计生干部李志伟印象中,衡量小孩教育与金钱损失两者中,大部分父母会选择交社会抚养费(上世纪80年代叫“超生罚款”),在经济条件好的地区“黑户”问题并不普遍。经济条件差,户口问题才会变成死结。

关于计划生育的宏大命题,李雪不关心,二胎什么时候开放,计划生育有什么意义她一概说不上。她只提起一件怎么都难以忘怀的事,一次去上面要说法,残疾母亲的车被扔,衣服扯破,患有肌肉萎缩症的父亲,被摁在地上。发生这一切时,她还是一个十多岁的小孩,站在旁边,“吓得又哭又叫”。

那年父母因无钱看病,卧床两个月。姐姐因忙家里的事,上到初三退学。亲戚里就一个当官的舅舅,来往很少,帮的最大的忙是给了一本1993年的计划生育法规。“不能任人摆布”,李雪忽闪着大眼睛,牛仔衣和棒球帽衬托着嘟脸,语气硬实。她认为一线希望应该就是法律了,因为没有国家法律规定超生不能上户口。

而在基层计生干部彭诗怀眼里,现实是计划生育曾作为对领导升迁、地方考核最重要的指标,在基层有不得已的手段和逻辑,并不是一部国家法规那么简单。

没有户籍,北京的学校拒绝接受李雪。上学年龄起,她就在家自学,拿姐姐的课本读、学会查字典。但在学到四年级奥数时,学得非常焦虑;英语音标学好几遍,却还是不敢开口。勉强看完六年级的课本。她估摸着,小学也就学到了40%,“很多都忘记了。”

但学习上的艰难,放在学法律上变成了韧劲。15岁后,她不再看课本,每天沉浸在法律里,看《刑法》《行政诉讼法》《未成年保护法》等,夜深人静时,一遍遍地琢磨各种讨户口经历、法律依据、个人遭遇。“想着怎么写得明白一点,想到脑袋疼。”

“同学笑得我发毛”

2015年,张伯增的三儿子张泽龙问到李雪电话,请教上诉的方法。在他们眼里,李雪在“黑户”中算是一个有名又专业的人。

张伯增一家起初并没有意识到户口的重要性。年过花甲的张伯增对户口的认知,带着五六十年代的烙印,即农村人不需要户口,“上北京,骑自行车。住宾馆,给钱就完了。坐火车也从来没听过要身份证。”唯一有点影响的是,分田只算了三个名额。

计生干部彭诗怀回忆,2000年左右,户籍由乡镇管理转到公安部门,从此实名制开始渗透到坐车、住宿、上学、出国等生活各方面,之前确实没那么重要。

张伯增认为,昂贵的社会抚养费让户口变成负担和奢侈品。如果不交社会抚养费,计生部门就不会给准生证,没有准生证就落不了户口。“一年收入不到1万元,还得负担小孩吃喝上学。计生委一算,7个小孩得交70多万元,一辈子也没这么多钱。”

上学升学在这个家庭变成一件紧张又麻烦的事。没有户口,需要三个证明保驾护航。村里证明有这个人,教育局、派出所要担保。这都因为是家门口学校,但到了大学这个坎,没有一人能迈过去,家里没有一个大学生。

2015年前后,四女儿张梓妍高二辍学,因为没户口无法参加高考。回家后网上认识一男子,生下一小孩,因没有户口无法登记结婚,男方抱走后消失,张梓妍开始变得精神恍惚。五儿子因难参加中考,初二辍学。多年前,三儿子张泽龙小学没读完即辍学。

户口长期缺席,让张家小孩难有同龄人的生活与心智。父亲眼里,已经30岁的张泽龙算是这几个孩子里“数一数二的”。他留着一个锅盖头,眼神怯怯,走路没有一点声响,每一步都迟滞,看不出“而立”之年应有的成熟。记者到访当日,他正准备去镇里办事,父亲一个眼神示意坐下,他便不再多说话。张伯增满意的是他听话,把赚的钱全部交给家里,一块钱都不留。

张泽龙经常对自己的用词不够自信,“奢侈,是有这么个词吗?”“出国是需要签证还是护照来着?”他十分羡慕那些会说“体面话”的人,“说了半天口干舌燥,关键还没达到标准,别人一句话就补充了,听着还挺痛快,这就是文化的差距。”

文化差距与户口有关。张泽龙第一次意识到户口这回事,是小学四年级春游。需要拿户口交保险费,一下,全班知道他的秘密。“你是哪国人啊”,“你是不是人啊”,小孩的口无遮拦让张泽龙困顿不堪。“拿鸡爪子抓我的脸,逼急了我拿起书就砍他们,虽然到最后还是被打。”到后面,只要有他的地方,就有窃窃私语。“一进教室门就是一阵哈哈哈,笑得我发毛。”

他勉强撑到六年级,后来就不念了,回家和父亲一起种地,成为一位13岁的农民。18岁前,他紧紧依附在父亲身边,缩在家里的3亩地上,打农药、插秧、施肥,日复一日,再无外面的世界。18岁后,想找一份工作供弟妹上学,发现无路可走,“动不动就问学历,问户口。”只有附近工地上的小工,或是搬运临时工可以去。一条鸿沟渐渐拉开,在2007年张泽龙一个月赚300块钱时,他听闻有同学已经赚万八千的 了。

张泽龙着急了,可意识到要争取户口时,又发现自己什么都不懂,甚至不知道全國有哪些报纸。只好百度搜索“记者”,向有地址和有邮箱的地方发求助信,“到现在也不知道发没发出去”。

与李雪频繁去法院争取权利不同,他害怕站在机关单位柜台后面的人,“他们都是文化人。”一会儿说已经汇报了,一会儿说得等个十年八载政策松动。最后告诉他一个市长热线,让他打电话,不必天天来了。“倒也省事,我就天天打这个电话。”

张泽龙爱玩王者荣耀,但从不花钱买装备,他没有赢的渴望。“怎么跟别人比呢,只要不要钱,我就可以玩。”他很怕给别人添麻烦,曾有一位记者请他去后海吃饭,他坚持要吃烧饼和粥。“他那都好几百呢,欠别人太大人情,不好还。”

“必须给我解释为什么突然能上户口”

无论是李雪式的激进抗争,还是张泽龙式的软弱争取,在拿到户口的那一刻,他们都意识到,这并非是靠法律学得好或电话打得多能得来的。

生活一下断成两截——没户口和有户口。他们积极投入到户口的世界,并畅想更好的生活。然而,在获得好处后,有些事情仍难改变。

即便有了身份证能自由出行,李雪或张泽龙对外面世界都没有太多探索欲。张泽龙描述“外地”在大脑中并不存在,也无法感兴趣。他最远去过北京后海,大概知道云南在“鸡尾巴”,安徽在江苏旁边,他的地理知识一部分来自天气预报。对于五岳,他能迅速数出来,因为熟读“武侠”。

张泽龙并未想过离开枣林庄太远,在他看来,“去广东打工,人生地不熟怎么去,万一被人贩子卖了怎么办?”生性胆小的他,描述自己小时候见到面包车里有个铁笼,都会拔腿跑掉,害怕是人贩子。

上完户口后,曾有记者带张泽龙去北京城区游玩。他家与天安门相隔不到20里路,却是30年里头一回看见。就在车上匆匆路过,没想停下拍照。他的描述里天安门挺阔亮,感觉挺棒的,但与生活不着边际,“好比说强扭的瓜不甜似的,现实我该干什么去干什么。”

李雪上完户口后,也有位记者朋友带她去了趟天津。“高铁和地铁差不多,天津和北京差不多。”这是她得出的结论。

对外地模糊无感,但是对教育的缺失,他们很警醒。户口办下来后,李雪先是去报考一个成人大专,张泽龙也在密切关注一个叫“北京教育学院”的网站。

这都源于找工作中的不断碰壁,张泽龙在应聘时,学历一栏宁可空着,一写绝对黄。而李雪发现,肯德基招的都是高中毕业。但对于将要面对的学业,两人都很迷茫。“基础太差了。”

户口的重要性在梁中堂看来,关系到人发展最重要的两样——教育与迁徙,教育是上升阶梯,自由迁徙是人往高处走,让人有更广阔眼界。长期缺失这两样,人被限制锁死,很难走出底层格局。

张泽龙对所有复杂的事物失去兴趣,得知《红楼梦》里有三百多个人物,连说没意思。李雪看的书倒是不少,近年大火的《三体》、东野圭吾的小说,都有涉猎,家里四百多本书是她最大的开销。她的困顿是,拉拉杂杂怎么也学不出一门能用的技能。

她先想学英语,却无法开口;后来想到学汉语言文学,因接触的最多的是记者,她想做一个像记者那样自由自在的人,也不知道从哪里开始。但最大的自我桎梏是,她必须花一半精力继续上诉,学习都得排 后。

理由也看上去不可攻破,“要说服自己承受20多年的伤害,上诉才能回答。”她如此描述上诉时的日子,是有希望,有目标的,一家人齐心,苦中作乐。一旦被抽掉,一下陷入无法承受之轻。最近,李雪打算再写一份上诉材料,“必须给我解释为什么突然能上户口。”

总有一个会出息

张伯增的两个小女儿一个12岁一个14岁,算是家里幸运的人,她们在最关键的升学期,上了户口。这让她们与哥哥姐姐间的代沟,不仅仅只隔了年龄。比如他们从不玩抖音,不知道666、为你打call是什么意思,并且严厉禁止她们上网,“说这些是骗人的。”

张泽龙也感到现在的口头语太复杂了,和别人交流起来有点困难。本想找份外卖工作,看到外卖员挎着个箱子挺威风,但面试第一题就把他难住了,“送外卖迟到了怎么解释?”他支支吾吾了半天,组织不好大串“体面的语言”,被刷了。

更令张泽龙不可思议的是,14岁的妹妹张晓敏竟然一个人坐车去了清华大学,“说要考这个大学!”张泽龙语气里混杂着羡慕和责备。这完全超出他去过的最远的地方。对于这件事,张泽龙摆着长兄的架子,正声厉色地批评了妹妹,“你要记住对任何东西不要太多好奇,投入是不对的,但是可以观望,记住它与你的现实生活差距太远了,你要做到的就是学习,明白了?”

张泽龙没有目标和理想,他找工作的方式很特别,都是些身边能看到的工作。一开始看人开网约车,驾照学完后,正赶上严抓罚款,吓得立即打住。学焊接是看到家门口工厂坐着一排钳工,一问工资不错就去学,学完发现,京郊的工厂都已搬走了。

张泽龙也讲到一件愤愤不平的事,前段时间镇上消防队有一个空缺,不要学历、不要技术。“什么都不用跑,就到那儿面试一下,说成了就来。”这样的好事他错过了,原因是当时没人告诉他们。他愤懑,“我们连影儿都不知道,人家怎么知道?”最后长吁一声,归结于,命,“你就没那个命。”

“没有朋友告诉你这些信息吗?”我忍不住问。工作空缺和行业趋势,似乎与信息获得能力有關,与命无关。张泽龙眨眨眼,仰头数了数自己的朋友,不到三个。“都是村里的,发小。”

张晓敏在班上已经有很多朋友了。她的理想一会儿是当老师,一会儿是做个拍搞笑视频的网红。父亲对她期望不低,“为什么生这么多,一个是养儿防老,二是总有一个会出息。”在家里,父母几乎不让张晓敏和妹妹干活,一放学就钻在房里学习。“连家里的米放哪儿都不知道。”

但要实现理想,张晓敏也很困扰,家里没人能教他。“她得完完全全靠自己了。”张泽龙感叹。”