劳动关系视角下的网约用工纠纷研究*

2018-04-21金超

金 超

(浙江大学 光华法学院,浙江 杭州 310008)

一、共享经济下网约用工纠纷的司法立场

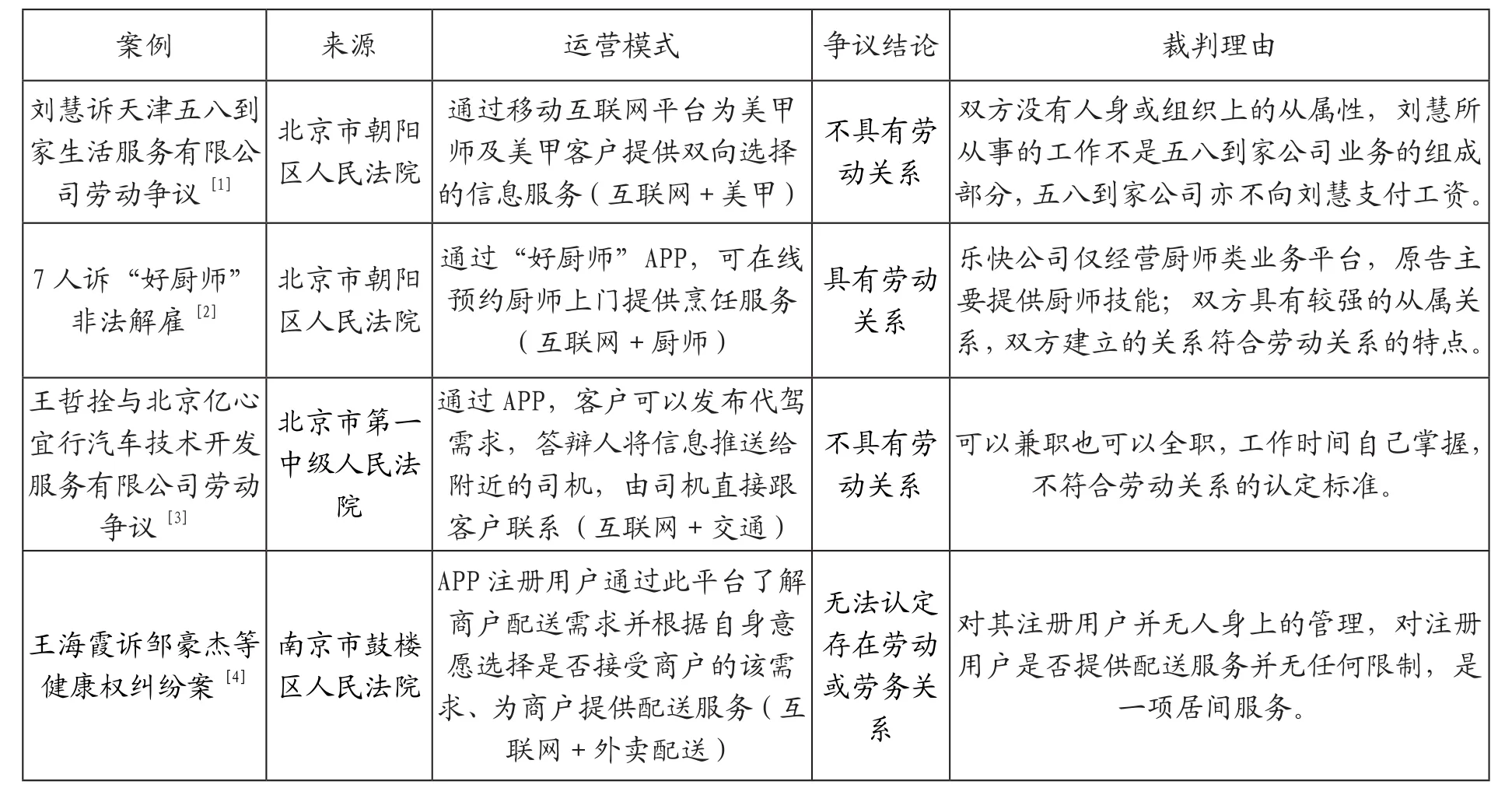

随着“互联网+”时代的到来,“互联网+美甲”、“互联网+厨师”、“互联网+交通”等纷纷涌现,与此同时共享经济借助互联网的平台得到迅速发展。但是共享经济下各种劳动纠纷也随之产生,在网约工和网络平台未签订书面劳动合同的前提下,司法裁判却对类似运营模式下的双方是否构成劳动关系产生了分歧,理由也各有不同,如下表四个案例所示,见表1。

表1 网约工劳动纠纷案例

在对司法立场进行分析时,首先要讨论的是共享经济下劳动形态的新形式。“在共享经济模式下,互联网平台实质上是一个利益关系汇聚的中介……这种多重供需利益关系网络的出现,打破了传统的‘单一企业对应单一员工’的劳动关系模式。”[5]移动互联网的发展,使劳动者能够借助网络的媒介,直接服务于有需求的消费者,在解放了劳动者,提高了劳动力资源的利用效率的基础上,也进一步弱化了企业的传统作用。在这种网络化的共享经济运营模式下,企业已经不像从前那样安排劳动者进行工作,而是仅仅提供服务需求信息,企业对劳动者的控制力大大降低。身为网约工的劳动者对企业的人身依附性和从属性弱化,主要体现在:第一,可以自主选择工作时间和工作地点;第二,解约自由。这又使得劳资双方关系趋于平等,易形成多重劳动关系,实现劳动力资源的共享。新的劳动形态,一方面有利于实现劳动者利益最大化,另一方面工作更替、薪酬波动,也会加剧劳动者收入的不稳定性,另外淡化劳动合同对劳动者的保障也进一步造成威胁。

在新的运营模式中出现的诸多劳动纠纷,对于网约工和网络平台之间是否存在劳动关系的认定至关重要,它会决定法院是否给予网约工《劳动法》的保护。在上述的五八到家案和亿心宜行案中由于法院不承认双方存在劳动关系,于是基于劳动关系的各项诉讼请求,如请求支付未签订劳动合同的双倍工资、支付解除劳动合同的经济补偿金等被一一驳回。在王海霞案中,由于无法认定被告邹豪杰与被告拉扎斯网络科技(上海)有限公司之间存在劳动关系,拉扎斯公司不对邹豪杰的侵权行为承担替代责任。在好厨师案中,由于法院认定双方存在劳动关系,网约工请求支付违法解除劳动关系的赔偿金就得到支持。

尽管网约工与网络平台间的协议中一般都指明双方建立的是合作关系,而非劳动关系,但是司法实践中,在双方未签订书面劳动合同前提下,评判劳动关系是否成立的标准来自于2005年《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》(以下简称《通知》)所确立的认定劳动关系三要件:第一,用人单位和劳动者是否符合法律、法规规定的主体资格;第二,用人单位依法制定的各项劳动规章制度是否适用于劳动者,劳动者是否受用人单位的劳动管理,是否从事用人单位安排的有报酬的劳动;第三,劳动者提供的劳动是否是用人单位业务的组成部分。于是,在网约工和网络平台的关系判断上,第一,在劳动管理和报酬认定方面,法院认为由于网约工从网络平台获取从业信息,接受业务信息的安排,不需要坐班,没有专门、固定的办公场所,工作时间由其自行灵活安排,从而表示其并不接受用人单位的劳动管理。另外,网约工的收入主要由客户支付的服务费构成,而并非从事了网络平台安排的有报酬的劳动。但是在好厨师案中,法院则认为双方依然具有较强的从属关系;第二,在业务认定方面,法院一方面认为运营商从事的是网络平台的建设运营,主要是业务供给信息的收集发布,网约工提供的劳动并不是用人单位业务的组成部分;另一方面法院又认为网络平台提供的业务平台具有针对性和特定性,网约工提供的劳动是用人单位业务的组成部分,无疑法院对“业务”的理解有不同的观点。

二、共享经济下网约用工的法律定位

(一)网约工的不同类型与法律定性:劳动关系?劳务关系?居间关系?

《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第 18 条规定网约车平台公司应当“根据工作时长、服务频次等特点,与驾驶员签订多种形式的劳动合同或者协议,明确双方的权利和义务”,表明允许网络平台以非劳动合同制的形式用工。在滴滴、神州等网约车领域内,存在网络平台自己雇佣驾驶员,劳务公司派遣驾驶员,现有出租车驾驶员和私家车主注册成为平台驾驶员等形式。与此类似,拉扎斯公司的外卖配送骑手也有多种形式,第一,自营骑手,直接和公司签订劳动合同;第二,代理商骑手,代理商和骑手签订劳动合同;第三,APP众包骑手,是任何人通过在线注册都可以成为该公司的骑手,利用自己的业余时间接单进行配送。所以可以看到,网约工一般有三个来源,第一,网约工与网络平台签订劳动合同,形成劳动关系;第二,网络平台与其它企业进行合作,由合作企业与网约工签订劳动合同;第三,网络平台直接与网约工签订合作协议,一般按比例抽成收取信息服务费,没有底薪和社保,形成网络平台所主张的合作关系。

在网络平台和其他企业合作的模式下,可以产生多种关系。第一,劳务派遣关系,司法立场是如果网约工无法举证证明劳务派遣的事实[6],则网约工与网络平台无任何关联。一般而言,如果网络平台与其他企业没有签订劳务派遣协议,那么网约工只与相关企业形成劳动关系,不产生劳务派遣关系。反之,如果产生劳务派遣关系,网络平台与网约工尽管依然没有形成劳动关系,但网络平台基于接受劳务派遣的事实,应履行作为用工单位的相应义务。但在特殊情形下,尽管网络平台与其他企业没有签订劳务派遣协议,但是如果相关企业具有劳务派遣的资质,与网约工有过签订劳动合同的行为,并根据与之合作的网络公司制定的薪酬、定额人工费用标准招聘和管理员工,网约工直接从网络平台上接受指令的,也应承认事实上的劳务派遣关系。第二,承揽合同关系,即网络公司将公司内的部分业务发包给相关合作企业,由其自行安排人员完成业务,网络公司为网约工提供网络服务平台资源。在网络平台与其他企业成立承揽合同关系下,网约工只与相关企业形成劳动关系,不与网络平台产生劳动关系。第三,居间合同关系,网络平台只为网约工提供客户需求信息,报告订立服务合同的机会,收取信息服务费用,形成居间关系,这也是不少网络平台所主张的。例如网约车平台与出租车司机之间成立居间关系。但在网约车领域,主要形式是车主将其所有的私家车挂靠在汽车租赁公司的名下,同时成为劳务公司签约的驾驶员,再接入网约车平台,为此有学者指出,如果将网约车平台只视作居间方,乘客将被认为是车辆和司机的租赁人和雇主[7],使乘客承担过多责任。第四,双重劳动关系,网约工在与合作企业签订劳动合同后,依然可以与网络平台形成劳动关系。但《劳动合同法》只认可非全日制用工以及后订立的劳动合同不影响先订立的劳动合同的履行情形下的双重劳动关系,因此在生命、健康权纠纷中,有的法院则回避了网约工与网络平台的关系认定,基于工作着装等外部标识的存在和权利义务相一致的原则,实际获益的网络平台需承担责任[8],最终责任则根据企业间的合作协议规定内部分配。

在上述间接合作模式下,网约工至少拥有一份书面的劳动合同,其劳动者地位还能得到较大程度的保障。因此,如果出于保护弱者的需要,在同等条件下网络平台直接与网约工签订合作协议时,更应倾向认定网络平台与网约工之间成立劳动关系。但是有观点认为应当不成立劳动关系,第一,网约工非意欲与网络平台建立劳动关系,也不愿受到劳动用工的约束;第二,网约工并不受网络平台的劳动用工管理,对于工作时间有选择权;第三,认定网约工与平台应建立劳动关系不符合该新型商业模式轻资产化的特点,将严重增加网络平台运营成本,造成不当干预[9]。也有学者将网约工称之为“自雇者”或“手艺人”,网络平台则是个“集市”,他们来到“集市”揽活并向“集市”支付租金,随后与客户进行自由交易,很难判定他们与平台公司之间存在劳动关系[10]。在美国“Uber案”中,加州法院法官则认为以个人名义从事Uber租车业务的司机与Uber存在劳动关系,将其理由一般化,第一,网络平台所研发的软件仅是其运营体系的一部分;第二,网络平台的运营离不开网约工的参与;第三,网络平台对网约工的准入及选取施加了实质性控制[11]。网络平台与网约工签订的合作协议,称谓上是合作合同,但实质上可能是居间合同、劳务合同或者承揽合同等民事合同,也可能实际是或者会发展为事实上的劳动合同。在直接合作的模式下,就要首先对合作协议进行分析,讨论网络平台和网约工的法律地位,再探讨双方劳动关系的存在与否。

(二)合作协议下网络平台法律地位:管理者?监督者?合作者?

在网络平台与网约工签订合作协议,直接合作模式下,通过对58到家《用户服务协议》(2017年10月28日访问),好厨师《厨师协议》(20140901版),亿心宜行公司e代驾《合作模式》(2017年10月28日访问)和拉扎斯公司《蜂鸟众包骑手规则》(20161128版)分析,从录用、服务、报酬和风险四个方面来探讨网络平台在其中扮演的角色。

从表2中看到,网约工的录用机制,服务合同订立,服务质量标准和监管,收益分配规则以及责任事故处理等方方面面,都是由网络平台操作,没有网络平台,服务合同难以订立。但是对比来看,在服务合同中最为重要的服务价格方面,58到家采取了由服务者和消费者双方自行协商的方式,其在服务提供过程中更多的是起到服务信息提供的作用,处于居间人的角色。但是e代驾和蜂鸟,则完全控制了服务价格,其更应定位为相应服务提供者的角色。而好厨师的合作协议中由于没有明确服务价格的形成过程,所以暂时还难以定位。

表2 网约工模式特点

网络平台形式上是网约工的合作者,两者是平等的,但是在合作协议中体现出来的是网约工更多的受到来自网络平台的监督,甚至是管理,双方的关系并不平等,网约工的收入也直接受到接单成功率、接单投诉率和用户满意度等的影响。问题只是这种隐蔽的管理是否构成“劳动管理”。在中国当下的法律语境下的劳动管理具有非常强的拘束力,如像《通知》中体现出来的劳动关系认定三要件需“同时”满足。尽管我国法律没有给以劳动关系明确的定义,但是《通知》贯彻了劳动关系认定的从属性理论。在我国从属性被定义为劳动者在身份上和组织上都从属于用人单位,遵照用人单位的要求为用人单位劳动,完全纳入用人单位的经济组织和生产结构之内[12]。而在国外从属性标准尽管有争议,但基本可以包括为人格从属性,经济从属性和组织从属性。显而易见的是网约工对于网络平台没有很明显和强烈的组织从属性、经济从属性和人格从属性,网约工工作时间自由,入职和解约自由,通过合作协议,很难认定双方存在劳动关系。同时一方面协议上尽管确立了双方是合作关系,但是在实际的服务提供过程中也极有可能演变为事实上的劳动关系。另一方面随着网络平台之间竞争的加剧以及来自传统企业反扑的压力,且为了应对政府的管理和法律的变化,网络平台完全可能为了进一步降低人力成本,提高服务质量,增强对网约工的管理力度,增添劳动关系认定的难度。

合作协议规避了劳动法律强制性规定,网络平台不用替员工缴纳社会保险,不受最低工资标准的限制,从而有效降低人力成本,同时也规避用工风险,网络平台不用承担无过错替代责任。但是网络平台作为新兴企业,更应承担起企业的社会责任,加强自我约束,保障网约工的应得利益,才不会在共享经济竞争日趋激烈,网约工流动性不断增强的时代,被广大的网约工群体所抛弃。

(三)合作协议下网约工的法律地位:劳动者?劳务者?新身份?

在网络平台直接与网约工签订合作协议下,是基于意思自治的原则,纳入民法保护,给予网约工劳务者待遇,还是给予网约工劳动者的法律地位,或者是根据网约工的新特点,认可其新身份,给予网约工独立的法律地位,值得思考。在网络平台直接与网约工签订合作协议下,尽管网络平台更多的是处在监督者甚至是管理者的地位,网约工在服务的过程中也承担着较大的风险,但是在现有的法律体系下,网约工依然难以认定为劳动者。

我国劳动关系的法律调整总体上实行的是“单一调整模式”,对所有劳动者统一实行 “一体适用、同等对待”,它使得部分雇员得不到劳动法的保护,部分雇员反而得到过度保护,现实说明这一模式急需改变[13]。德国法律承认类似劳动者的人,其是指具有经济上的依附性,且相比较于劳动者也需要社会保护的人,劳动法的部分规则也应对其适用[14]。1974年德国的《集体合同法》规定:(1)如果他们不得不自行完成工作合同任务,基本上没有雇佣其他人帮忙;(2)他们主要是为某个人工作或者他们收入一半以上由某个人支付,那么类似雇员的人就可以获得与雇员同等的社会保护[15]。日本则把超过了被企业雇佣的劳动者的范围,对企业来说以承包、委托的形式从事劳动的人称之为契约劳动者[16]。对此在日本的司法实践中,法院也制定了各种各样的劳动者判断标准。例如在横滨南劳动基准署长(旭纸业)案件中,一审法院认为纸业公司对自备卡车司机的运送客户、运送物品和运送时刻的指令是一种指挥监督关系,并认定司机为劳动者。二审和三审法院则认为在司机自备卡车承办运输中,接受和服从来自公司的指令是合同的附随义务,不能以此来判断它是决定劳动者性质的指挥监督关系。日本学术界对此整理出“劳动者”判断的具体指标,包括对委托工作和业务指示承诺自由的有无,劳动过程中指挥监督的有无,劳动场所和劳动时间的限制有无,劳务提供的代替性的有无,报酬的劳动对偿性的有无,如果“有”,则“劳动者”的要素就强①还包括经营性质的有无(具体来说劳动器械、器具的负担关系)、专属性的程度(即是否还受其他公司业务的限制)和其他要素等补充要素。田思路,贾秀芬.契约劳动的研究——日本的理论与实践[M].北京:法律出版社,2007:196-197.。近年来很多国家劳动法理念上的一个发展趋势,即对于一些非典型的劳动关系,或者介于劳动关系、民事关系之间的非正规用工关系,甚至是一些传统的民事关系,如加工承揽,会把它们视为一种“准劳动关系”或“特殊劳动关系”,在一定程度上适用劳动法的某些规定,以保护弱者权益。20 世纪 80 年代以后, 可以看到劳动关系在全世界范围内都越来越呈现出非标准化的趋势,劳动关系的非标准化在我国也已经成为一个不可逆转的现实[17]。

尽管我国社会保障体系与劳动关系相联动,但网约工也可以作为灵活就业人员,利用现有的社会保障体系,参加基本养老保险、职工基本医疗保险。在未来也可以为他们专门设计一个基本社会保障平台,像在美国同样也存在共享经济中的灵活就业人员基本社会保障问题,工会活动家们已经开始呼吁建立“可转移的分享经济社保账户”[18]。然后在实际运营过程中,双方成立事实劳动关系的,网约工也要固定相关证据,积极维护自己的合法权利。最后网约工也需通过各种渠道加强联络,通过组织的力量保障自己的应得利益。如在纽约,Uber 公司与国际机械师和航空航天协会合作,成立了独立司机协会(Independent Driver’s Guild),来帮助3万多会员司机维护权利[19]。

三、共享经济下网约用工纠纷的司法对策——兼评《劳动法》第16条

根据中国电子商务研究中心发布的《2016年度共享经济发展报告》,2016年我国共享经济市场规模达到39450亿元,提供服务者人数约为6000万人,平台的就业人数约585万人[20]。尽管我国共享经济规模已经十分庞大,“互联网+”行业也走在世界前列,但是另一方面共享企业和项目淘汰速度也很快。京东到家、大众点评相继停止上门美甲、洗衣等服务,共享豪车平台也在近日关闭,共享单车则加速清场,“互联网+”背景下共享经济行业形势依然不明朗,《劳动法》的修改却涉及方方面面。当前形势下,应当坚持立法与司法相结合,司法根据现有立法结合共享经济行业特点进行裁判,法律则根据司法经验适时修改。

现行《劳动法》第16条规定:“劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。建立劳动关系应当订立劳动合同。”尽管我国也承认未签订劳动合同的事实劳动关系,例如在《劳动合同法》第7条中就写明了“用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。”劳动者即使没有与用人单位订立劳动合同,也不影响双方劳动关系的建立[21]。但是判定如此重要的事实劳动关系的仅是上文所提及的劳动和社会保障部的《通知》,即部门规章,位阶过低,且在司法实践中已证明其较为模糊,已给司法裁判带来困扰。未来应当对《劳动法》第16条进行完善,在法律层面明确承认事实劳动关系的基础上,进一步明确判断原则和标准。在德国,劳动纠纷案件的处理,在个案中,足以构成劳动关系的认定标准是否出现,在归入时必须借助于指标,依据对个案情况的总体评价来判断和论证②支持劳动关系存在的指标包括:第一,所承担劳动的时间、期限和地点受指示约束的方式和程度;第二,所承担劳动给付的内容和执行受指示约束的方式和范围;第三,其他指标:生病时工资的继续支付,休假要求,缺乏自主招揽客户和定价的权限,仅为一个人工作,接受所有委托的义务,参与工厂委员会的选举,通过雇主交付所得税和社会保险费,不参与营业额分配,没有自己的雇员。[德]雷蒙德·瓦尔特曼.德国劳动法[M].沈建峰译,北京:法律出版社,2014:51.。在美国,法院形成了“Borello test”规则,并通过相关判例形成了13个要素来认定劳动关系③在“Uber案”中,Borello测试体系也遭到了较大的挑战,法官也呼吁改进或修正现有测试,或者出台专门针对此新型“分享经济”的立法。王天玉.基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定——以“e代驾”在京、沪、穗三地法院的判决为切入点[J].法学,2016(6):54。。或者出台《网约工劳动保护法》,根据《劳动法》的精神,结合网约工的特点制定劳动关系认定标准。像日本就针对特定对象制定了《家内劳动法》、《临时工法》等法律。

当下,不能简单以网约工与网络平台协议名称来认定是否为劳动合同,更应考察协议的具体内容以及双方实际操作是否符合劳动合同的基本条款。由于现有的三要件判断标准赋予法官较大的自由裁判权,应当对判断事实劳动关系是否成立的三要件进行统一规范解释。软件开发是网络平台的主营业务,对于美甲、烹饪、运输、配送等,尽管表面上网络平台只提供信息服务,但其符合“售出产品,换取利润”业务的最终目的,构成其业务的一部分,应对业务采取广义解释。但是如果对于该项服务,其价格并不是由平台制定的,应当偏向认为其为服务居间者,该项业务并不是网络平台业务体系的一部分。在满足第一个要件的双方主体资格条件后,主要是要对第二个要件进行解释。

(一)各项劳动规章制度适用

《劳动合同法》第4条对劳动规章制度的范围做了规定,包括劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等规章制度,如果将“各项”理解成“所有”,那么对于大部分处于弹性用工下的网约工肯定不适用网络平台针对正式员工制定的规章制度。应对将“各项”理解为专门针对网约工的规章制度,而落脚点应放在“劳动”,即这些针对网约工的规章制度,是否构成劳动法意义上的规章制度,而认定的关键应是这些规章制度是否能构成“劳动管理”,所以应当先对劳动管理进行解释。

(二)受劳动管理

第一,应当考虑的是这种管理是否是特定的,网络工有没有接受多家网络平台的管理,网络平台有没有要求网约工提供专属服务,不允许接受其他平台的服务信息和指示。第二,不能将劳动管理认定的着重点放在工作时间上,而应当放在网约工对约单的拒绝能力上。尽管没有考勤、签到等对工作时间的固定,网约工对于约单的拒绝能力直接体现了网络平台对于网约工的工作时间的管理,像好厨师《厨师协议》、《蜂鸟众包骑手规则》都体现了服务频次、接单率等要求。像在意大利,也已经承认间歇性的合同,也称作随叫随到的工作合同,雇员在履行了同样或是同等的工作时,享受与普通员工同等的待遇①间歇性的合同被定义为一个雇员将其置身于雇主支配下并为其执行间歇性抑或是不连续的活动的劳务合同。[意]T·特雷乌.意大利劳动法与劳资关系[M].刘艺工,刘吉明译,北京:商务出版社,2012:44.。拒绝能力还应考虑劳务替代的有无、专属性程度等。第三,要考虑网络平台通过这种管理的得利情况,分为收入增加和成本减少两种形式,前者如e代驾直接收取信息服务费,后者如拉扎斯尽管不向蜂鸟众包骑手收取费用,但是其实际上降低了网络平台的运营成本。这两种情况下网络平台都实际获益,应根据权利和义务一致的原则认定双方的关系。另外要考虑网络平台获益是否固定,其营业收入与网约工的服务是否直接挂钩。第四,要考虑劳动者接受管理的成本需要和风险负担,网约工投入的劳动工具成本较高的,应偏向认定双方的合作关系,网约工的风险负担过大的,不应偏向认定双方的合作关系。第五,要考虑这种管理在网约工的录取机制上的作用,是否对网约工准入及选取施加了实质性的控制。

(三)从事用人单位安排的有报酬的劳动

第一,应将信息指示也理解为安排。第二,应当考虑这种劳动有无继续性,像《蜂鸟众包骑手规则》就将骑手根据完成单量等指标分为普通蜂鸟、铜牌蜂鸟、银牌蜂鸟和金牌蜂鸟四个等级,对于普通蜂鸟这种工作持续时间短,服务频次少,没有继续性的,不应认定双方成立劳动关系。第三,网约工的主要收入是否只来自于网络平台的报酬,可以考虑其是兼职还是全职。当然这也会面临理论与实践两方面难度,例如如何认定来自于网络平台的报酬是网约工的主要收入。在德国如果收入一半以上由某个人支付,那么类似雇员的人就可以获得与雇员同等的社会保护。但是又如何来认定一个人的收入,所以这需要通过司法经验,利用大数据等技术慢慢完善。第四,至于网约工获得报酬的方式,存在直接来自于网络平台和直接来自于消费者两种形式。尽管一般认为劳动者的工资应当从用人单位处领取,但是这些外在形式不用作过多考虑,尤其在“互联网+”时代背景下,更应考虑的是工作承诺的自由等实质内容。

《通知》规定同时具备上述情形的,劳动关系成立,但是在司法实践中应当对要件下子要素立足事实再进行综合考量。根据我国国情和《劳动法》的立法宗旨,应对从属概念进行宽泛的解释,保证在劳动法上对领域广泛的劳动者进行保护。在不能认定为劳动关系后,网约工和网络平台之间还涉及押金的退还、报酬的发放等纠纷,应按照双方的协议进行裁判。对于认定为劳动关系的,则应给以网约工《劳动法》上的保障。

[参考文献]

[1](2016)京0105民初2962号.

[2]颜斐.7人诉“好厨师”非法解雇获赔[N].北京晨报,2017-6-14(11).

[3](2015)一中民终字第01359号.

[4](2017)苏0106民初1322号.

[5]陈微波.共享经济背景下劳动关系模式的发展演变——基于人力资本特征变化的视角[J].现代经济探讨,2016(9):37.

[6](2017)琼02民终118号,(2017)津02民终573号.

[7]侯登华.共享经济下网络平台的法律地位——以网约车为研究对象[J].政法论坛,2017(1):161.

[8](2017)沪01民终8214号.

[9]李后龙,俞灌南,潘军锋. 分享经济背景下网络约车民事案件的疑难问题[J].人民司法,2016(22):61.

[10]闻效仪.正确认识和把握共享经济对劳动关系的影响[N].工人日报,2017-8-29(7).

[11]王天玉.基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定——以“e代驾”在京、沪、穗三地法院的判决为切入点[J].法学,2016(6):54.

[12]徐智华.劳动法学[M].北京:北京大学出版社,2016:65.[13]谢增毅.我国劳动关系法律调整模式的转变[J].中国社会科学,2017(2):143.

[14][德]雷蒙德·瓦尔特曼.德国劳动法[M].沈建峰译,北京:法律出版社,2014:46.

[15][德]曼弗雷德·魏斯,马琳·施米特.德国劳动法与劳资关系[M].倪斐译,北京:商务出版社,2012:44.

[16]田思路,贾秀芬.契约劳动的研究——日本的理论与实践[M].北京:法律出版社,2007:33.

[17]董保华.论非标准劳动关系[J].学术研究,2008(7):56.

[18]朱鸣.“网约工权益保障研讨会”综述[J].工会理论研究,2017(3):13.

[19]柯振兴.网约用工的规制路径及权益保障——以美国Uber 司机为例[J].工会理论研究,2017(3):18.

[20]网易新闻.外媒:要复制中国“共享经济”先学学背后的大 智 慧 [EB/OL]. [2017-10-17]. http://news.163.com/17/1017/16/D0VASJ0800018AOR.html.

[21]谢增毅.公司高管的劳动者身份判定及其法律规则[J].法学,2016(7):97.