从苹果渣中提取熊果酸研究进展

2018-04-17李涛张媛媛

李涛,张媛媛

(青岛科技大学 化工学院,山东 青岛 266042)

1 概述

苹果渣,主要由苹果皮、种子以及浆状物组成,为苹果汁生产过程中的副产品,每年都有大量苹果渣产生。这种工业副产品是一种含有众多物质的混合物,其中就有几种有前景的化合物,如不溶性碳水化合物、糖类、矿物质、蛋白质以及维生素[1]。虽然这种副产品没有合适的处理方式,但一些苹果加工企业已经有所行动,正在寻找经济上和技术上可行的手段来利用它们。苹果渣是一种较便宜而且丰富的原料,研究人员提出利用苹果渣生产酶、有机酸、富含蛋白质的饲料、食用菌、乙醇、芳香族化合物和天然抗氧化剂,这是一个有现实意义的想法[2]。这些残留物的再利用不仅将为工业经济稳定做出贡献,而且还有助于减少环境污染,促进对天然生物资源的合理利用。

在苹果渣所含物质中,酚类化合物以及五环三萜类化合物占据大部分。如熊果酸(UA),一种具有多种功能特性的五环三萜类化合物,由于其抗氧化、抗肿瘤、抗炎和抗菌的生物活性而被研究者广泛关注[3]。虽然苹果渣具有很大的再利用价值,但在世界范围内对苹果渣的探索研究很少。因此,本综述旨在强调苹果和苹果渣作为一种经济上可行的、潜在的生物活性化合物的来源,重点突出苹果渣中UA的提取过程。

2 苹果渣的经济性与熊果酸的提取

苹果是种植最广泛的树果之一,属于蔷薇科苹果属,物种数量众多,但具体数目未知。苹果主要在温带栽培,但由于苹果树适应环境能力强,故其广泛分布在世界各地,超过95个国家拥有苹果树。根据联合国粮食及农业组织(2016年)公布的相关资料显示,苹果主要生产国是中国、美国、土耳其和波兰,其中中国苹果产量占世界苹果产量的一半以上。近10年来,世界范围内苹果种植面积增加了30%以上,对促进地区经济社会发展做出了重要贡献。

2.1 苹果渣的利用

苹果汁提取产生的固体残留物“苹果渣”,是在制汁过程中产生的主要副产品,占原始水果的30%左右。苹果渣基本上由94.1%的果皮和4.1%的种子(湿重的数据)组成[4]。在中国,每年产生数百万吨的苹果渣[5]。然而,由于维生素和蛋白质等物质含量低,营养价值低,因此其利用率有限。苹果渣主要作为有机肥料或者动物饲料,但这种处理方法可能对动物健康和环境造成损害。

在过去20年中,每年有关苹果渣的利用的出版物和引用量大幅增加。根据一些研究,苹果渣可用作微生物生长的底物(发酵利用)和生产附加值产品,如有机酸、酶、单细胞蛋白、乙醇、沼气、色素以及面包酵母等。苹果中存在的大多数化合物保留在果渣中,包括不溶性碳水化合物(纤维素、半纤维素、果胶和木质素)、简单的糖(葡萄糖、果糖和蔗糖)以及少量的酸、矿物质、蛋白质以及维生素等。故苹果渣也被认为是生物活性分子的来源,如膳食纤维、蛋白质、生物聚合物和天然抗氧化剂[6]。此外,苹果渣还是具有抗氧化潜力的一系列酚类化合物的良好来源。同时在苹果中研究较少的其他成分,特别是角质层、蜡层,已经发现与抗氧化性、抗菌和抗肿瘤活性有关的萜类化合物[7]。因此,应该进行更多关于苹果副产品作为生物活性化合物潜在来源的实用性研究。

萜类化合物是由植物产生的最多和最广泛的次级代谢产物,由不同数量的异戊二烯单元(C5H8)组成。异戊二烯衍生的化合物通常是通过碳骨架的氧化或重排等化学修饰而得到的化合物。三萜类化合物是一组由6个异戊二烯单元重排得到的化合物(C30),它们被认为是具有广泛有益生物活性的有前景的次级植物代谢产物[8]。

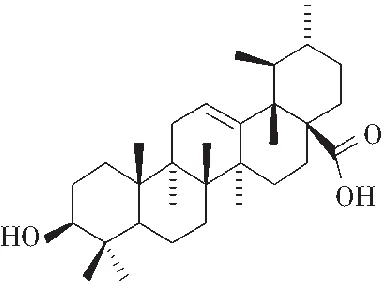

五环三萜类化合物,特别是那些具有羽扇豆烷、乌苏烷及齐墩果烷骨架结构的三萜类化合物,不仅显示出几种重要药理活性,而且它们没有显著毒性。因此,这些三萜类化合物是用于开发新型治疗剂的有前景的化合物[9]。乌苏烷型三萜类化合物一个重要的代表就是熊果酸(3β-hydroxyurs-12-en-28-oic;UA)(见图1),又名乌苏酸、乌索酸,纯品为白色针状结晶,分子式为C30H48O3,分子量为456.68,熔点为285~287 ℃,不溶于水和石油醚,易溶于乙醇、甲醇等。UA以游离酸的形式存在于各种各样的植物中,或作为三萜皂苷的糖苷配基存在。苹果皮中含有糖苷配基三萜类化合物,其中最丰富的三萜类化合物为UA,其次为其异构化合物——齐墩果酸和桦木酸。因此,苹果渣是UA的良好来源。

图1 熊果酸(UA)的化学结构式Fig.1 Chemical structure of ursolic acid (UA)

2.2 从苹果渣中提取、分离、纯化和鉴定熊果酸

植物原料中提取三萜类化合物的常规提取技术有索氏提取、浸渍以及热回流提取。三萜类化合物的提取方法和所用溶剂的选择取决于起始原料。据相关文献报道,使用非极性溶剂的索氏萃取法是迄今为止分析提取最常用和最直接的方法。该技术对三萜类化合物具有良好的选择性,回收率高,无需进一步纯化即可直接进行色谱分析。

考虑到三萜类化合物是有前景的生物活性物质,并考虑到工业副产品的残留价值,研究者开发了一种从苹果渣中提取UA的方法。最初,将苹果渣干粉末用60%乙醇回流2 h,萃取液减压除去乙醇后,残余水相用乙酸乙酯萃取,得到的有机相在40 ℃下于旋转蒸发仪中蒸发至干,得到残余物,用乙腈重结晶。重复该过程几次,直至得到白色粉末[10]。

苹果含有的大量碳水化合物干扰了UA的纯化过程,为了除去极性化合物,Silva等对Innocente等的方案稍做修改进行了操作:使用水进行初提,将苹果渣添加到100 ℃蒸馏水中煎煮10 min,重复数次(5~7次),直到残留的水变澄清。然后,过滤得到苹果渣,将其放在循环空气烘箱(40 ℃)中干燥,随后用乙醇回流萃取。萃取液于40 ℃下减压浓缩至干,得到的固体利用柱色谱纯化(用二氯甲烷作为洗脱剂)得到UA[11]。2014年,Innocente等也采用煎煮法,但是减压浓缩后得到的固体用乙酸乙酯/甲醇混合溶液(7∶3)进行重结晶,而不是进行柱色谱分离。虽然导致纯化步骤延长,但是更经济也更方便,并且最后得到的产物为白色粉末[12]。

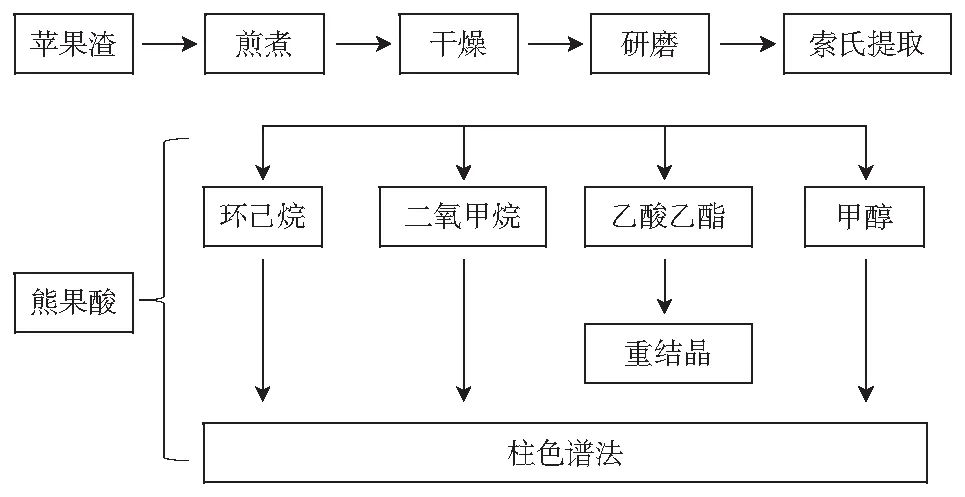

为了对提取方法进行改进,从煎煮步骤开始,将煎煮后残渣干燥后再研磨,用索氏萃取器进行萃取。同时为了提高萃取选择性,索氏萃取使用不同溶剂,如环己烷、二氯甲烷、乙酸乙酯和甲醇等。除了索氏提取方法经济实用外,通过薄层色谱(TLC)对获得的不同溶剂提取物进行分析,发现所有溶剂组分中都含有UA,这说明索氏提取方法适合于UA的提取。但是,仅在乙酸乙酯提取液中UA显示出更高的产率和更高的纯度,使用乙腈重结晶后,得到白色粉末状的UA,收率为3.5%。其他溶剂提取物通过柱色谱纯化后获得UA,但是UA的产率非常低,没有经济价值。因此,上述方法中(见图2),乙酸乙酯为萃取剂为UA的提取提供了理想的产率和纯度,利用高效液相色谱(HPLC)估算纯度约60%[13]。虽然还有其他提取方法如超声辅助提取、酶解法、超临界流体萃取法等[14-16],但上述方法操作简单方便,经济实惠,因此被认为是从苹果渣中提取UA的标准方法。

图2 从苹果渣中提取和纯化熊果酸的流程图Fig.2 Fluxogram illustrating the steps of ursolic acid extraction and purification from apple pomace

HPLC和GC是检测、鉴定和分析三萜类化合物最普遍的技术。另外,HPLC-MS不仅为结构鉴定提供了有价值的光谱信息,而且为其检测提供了足够的灵敏度;GC/MS是用于定性和定量分析异构三萜类混合物(如熊果酸、齐墩果酸和桦木酸)的最合适的分析方法。但由于UA挥发性弱,需要进行化学衍生化。最终,通过光谱方法(IR,1H和13C NMR和GC/MS光谱)和文献数据证实了UA的结构。

3 总结

世界各地每天都会产出大量的苹果渣。苹果渣中含有许多具有对人类有益的生物活性化合物,将苹果渣作为原料提取更有经济价值的物质显得非常有必要,但是现如今还没有实现这一目的。熊果酸(UA)是一种三萜类化合物,具有许多对人体有益的生物活性,值得更多的重视与研究[17]。本文简单介绍了从苹果渣中提取UA的几种方法,相信还有更多更有效的提取方法未曾发现,需要进行更多相关方面的研究。

参考文献:

[1]Bhushan S,Kalia K,Sharma M,et al.Processing of applepomace for bioactive molecules[J].Critical Reviews in Biotechnology,2008,28(4):285-296.

[2]Shalini R,Gupta D K.Utilization of pomace from apple processing industries: a review[J].Journal of Food Science and Technology,2010,47(4):365-371.

[3]Kalinowska M,Bielawska A,Lewandowska-Siwkiewicz H,et al.Apples: content of phenolic compounds vs.variety,part of apple and cultivation model,extraction of phenolic compounds,biological properties[J].Plant Physiology and Biochemistry,2014,84:169-188.

[4]Vendruscolo F,Albuquerque P M,Streit F,et al.Apple pomace: a versatile substrate for biotechnological applications[J].Critical Reviews in Biotechnology,2008,28(1):1-12.

[5]于滨,吴茂玉,朱凤涛,等.苹果渣综合利用研究进展[J].中国果菜,2012,31(12):31-34.

[6]Grigoras C G,Destandau E,Fougere L,et al.Evaluation of applepomace extracts as a source of bioactive compounds[J].Industrial Crops and Products,2013,49:794-804.

[7]Farneti B,Masuero D,Costa F,et al.Is there room for improving the nutraceutical composition of apple?[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2015,63(10):2750-2759.

[8]Babalola I T,Shode F O.Ubiquitous ursolic acid: a potential pentacyclic triterpene natural product[J].Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry Ubiquitous,2013(2):214-222.

[9]Domingues R,Guerra A,Duarte M,et al.Bioactive triterpenic acids: from agroforestry biomass residues topromising therapeutic tools[J].Mini-Reviews in Organic Chemistry,2014,11(3):382-399.

[10]Innocente A M,Silva G N S,Cruz L N,et al.Synthesis and antiplasmodial activity of betulinic acid and ursolic acid analogues[J].Molecules,2012,17(10):12003-12014.

[11]Innocente A M,Vieira P D B,Frasson A P,et al.Anti-trichomonas vaginalis activity from triterpenoid derivatives[J].Parasitology Research,2014,113(8):2933-2940.

[12]Silva G N S,Schuck D C,Cruz L N,et al.Two series of new semisynthetic triterpene derivatives: differences in anti-malarial activity,cytotoxicity and mechanism of action[J].Malaria Journal,2013(12):89.

[13]Eloy J O,Saraiva J.Preparation,characterization and evaluation of the in vivo trypanocidal activity of ursolicacid-loaded solid dispersion with poloxamer 407 and sodium caprate[J].Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences,2015,51(1):110-112.

[14]Fan J P,Liao D D,Zhang X H.Ultrasonic assisted extraction of ursolicacid from apple pomace: a novel and facile technique[J].Separation Science and Technology,2016,51(8):1344-1350.

[15]于明明,周富强,刘军海.熊果酸提取工艺的研究进展[J].氨基酸和生物资源,2009,31(1):33-36.

[16]韩媛媛,徐新刚,生立嵩,等.熊果酸提取分离方法研究进展[J].中国医药指南,2012,35(10):433-435.

[17]李宏杨,刘国民,刘飞,等.熊果酸及五环三萜同类物的研究进展[J].湖南工业大学学报,2009,23(5):18-22.