小学低年级儿童汉语语素意识在阅读理解中的作用:字词阅读流畅性的中介效应*

2018-04-14程亚华伍新春

程亚华 王 健 伍新春

小学低年级儿童汉语语素意识在阅读理解中的作用:字词阅读流畅性的中介效应*

程亚华1王 健1伍新春2

(1宁波大学心理学系暨研究所, 宁波 315211)(2北京师范大学心理学部, 应用实验心理北京市重点实验室, 儿童阅读与学习研究中心, 北京 100875)

以149名小学一年级儿童为被试, 进行为期两年的追踪, 采用交叉滞后的分析方法考察了儿童汉语语素意识对阅读理解的影响以及字词阅读流畅性在其中的中介作用。结果发现:(1)儿童汉语语素意识、字词阅读流畅性和阅读理解随时间均有显著增长; (2)控制一般认知能力、语音意识、快速命名和阅读理解的自回归效应后, 儿童汉语语素意识对阅读理解有稳定的预测作用; (3)字词阅读流畅性在儿童汉语语素意识与阅读理解之间起部分中介作用。这些结果表明, 汉语语素意识对阅读理解具有重要作用, 并能通过字词阅读流畅性促进阅读理解的发展。

语素意识; 阅读理解; 字词阅读流畅性; 汉语儿童

1 前言

阅读理解是个体依靠原有知识经验, 通过字词解码建构意义的过程。具体来说, 阅读理解是自下而上字词识别和自上而下理解的结合(Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005)。学会阅读从本质而言是以元语言意识为基础的(Kuo & Anderson, 2006)。关于元语言意识与阅读能力关系的研究发现, 语音意识不仅在拼音文字中, 而且在表意文字如汉语阅读中(Ho, Law, & Ng, 2000)也起着重要作用。然而, 阅读不仅仅局限于将字词的书写形式(书面字词)转换为相应的语音形式(读音信息), 更重要的是只有将语音形式与相应的语义信息(文字含义)对应起来, 意义的理解才可能发生, 个体才能习得阅读能力。

作为表示意义的最小单元, 语素具有语义、语音和语法等多方面的特性。语素意识是儿童对语素认知和操作的能力, 是分析语言中词语结构及意义的能力(Kuo & Anderson, 2006)。在阅读中, 语素意识可以传达语义、语音和句法的信息, 是意义理解的重要途径, 这一特性与阅读理解的整合过程相对应(Perfetti et al., 2005), 因此语素意识对儿童的阅读理解发展有着极其重要的作用。此外, 从语言特异性来讲, 相对于拼音文字而言, 汉语由于其相对简单的语音系统, 汉字、音节和语素三者之间的高度对应, 以及字词位置的高度变化, 使得语素意识对汉语阅读发展有着更为重要的作用(Cheng et al., 2017; McBride, 2016)。本研究将在认知资源和自动化理论基础上, 考察小学低年级儿童语素意识对阅读理解的影响以及字词阅读流畅性在其中的中介作用, 以期更深入地探讨儿童汉语阅读发展规律的普遍性和特殊性, 希望能够为学校阅读教学实践提供一定的参考。

1.1 汉语语素意识的结构

语言文字体系不同, 语素意识结构也不尽相同, 语素意识具有语言特异性。汉字是形、音、义的结合体, 是一种表意文字, 汉语语素意识有着其独特的内涵。有研究者从语素水平和语素结构水平对汉语语素意识加以界定(Liu, McBride-Chang, Wong, Shu, & Wong, 2013), 语素水平指的是儿童对特定语素的识别和操作的能力, 主要包括同音和同形语素意识; 语素结构水平指的是儿童对语素结构规则的理解和操作的能力, 主要指复合语素意识。

同音语素意识是指对同音字的区分意识。在汉语中存在着大量的同音字, 即相同音节(语音相同)所对应的字形和意义却完全不同。在词汇理解和阅读发展时, 儿童仅仅依靠语音信息不足以通达意义, 只有通达语素才能完成音-义对应(McBride, 2016), 因此, 同音语素意识发展得好的儿童, 能够更好地理解词汇, 在阅读理解上会有更好的表现。

同形语素意识是指意识到同一字形在不同的语境中可能有不同含义。在汉语中存在着大量的多义字, 即字形相同(语音相同, 字形相同)但所对应的意义却不同。在阅读过程中, 儿童仅仅依靠语音和字形信息不足以通达意义, 只有在整词语义情境中通达语素才能完成意义理解(Pan et al., 2016), 因此, 同形语素意识发展得好的儿童, 对词汇的理解会更准确, 能够更为流畅地识别意义, 从而能够促进儿童的阅读发展。

复合语素意识是指儿童对词内部结构的意识, 并利用关键语素组合成新词的能力。由于汉语缺乏清晰的词汇边界, 因此复合语素意识好的儿童, 更容易在词水平上进行切分, 更容易利用识别关键语素的能力对不熟悉词汇进行意义推断, 从而快速理解文本意义。

1.2 语素意识在阅读理解中的作用

语素意识为何能够促进儿童的阅读发展?研究者采用启动范式将语素在词汇识别中的作用从词形和语义中区分出来, 结果发现启动词和目标词之间的语素关系对目标词的识别具有促进作用, 并能够与字形和语义效应相分离, 语素具有独立的心理表征(邹丽娟, 舒华, 2013; Zhou, Marslen-Wilson, Taft, & Shu, 1999)。在实验研究的基础上, Zhou等人提出了多水平表征模型(Zhou & Marslen-Wilson, 1995, 1999), 整词和语素都处于语义水平, 同时存在整词表征和语素表征, 在阅读过程中共同作用, 语素加工通过形、音、义之间的相互作用以及语素和整词语义的相互作用体现。

对于汉语而言, 并不存在明显的语素结构(如汉字在组词时没有固定的位置, 很少有词根和词缀之分), 也没有重音和视觉(如空格)线索可以区分不同的语素, 在汉语阅读中更多依赖于对语素的加工, 儿童的语素意识可以增加对意义的敏感性, 从而减少对语境的依赖(McBride, 2016)。已有实证研究发现语素意识对汉语儿童的阅读理解有着极其重要的作用(李虹, 饶夏溦, 董琼, 朱瑾, 伍新春, 2011; Shu, McBride-Chang, Wu, & Liu, 2006; Tong, McBride- Chang, Shu, & Wong, 2009)。李虹等人(2011)以学前儿童为研究对象, 采用分层回归分析的方法, 在控制了语音意识和快速命名等变量的作用后, 同形语素意识仍然对阅读理解有2%的独特贡献, 这一结果表明, 对于汉语儿童而言, 在其学前阶段, 语素意识就已经表现出了一定的重要性。需要说明的是, 这项研究只选取了同形语素意识作为语素意识的指标。相似的研究结果也见于对中国香港儿童的研究中(Tong et al., 2009)。

以阅读困难儿童为被试的研究也发现了相似的研究结果。Shu等人(2006)以75名大陆小学五六年级阅读障碍儿童和77名正常儿童为对象, 结果发现, 在控制了词汇知识、语音意识、快速命名后, 同形语素意识对阅读理解有独立的预测作用。有研究者以30名9岁和10岁北京阅读困难儿童和22名8岁和9岁香港阅读困难儿童及相匹配的正常儿童为研究对象, 结果发现, 复合语素意识是预测和区分两组儿童的重要指标(Zhang et al., 2014)。

1.3 字词阅读流畅性的中介作用

近年来的研究发现, 阅读流畅性是影响阅读理解能力的重要因素之一(Baker et al., 2015; Kim, Park, & Wagner, 2014)。阅读流畅性是指阅读者在阅读时具有一定程度的解码准确性和速度。根据认知资源和自动化理论(LaBerge & Samuels, 1974), 个体的认知资源总量是有限的, 一旦注意被分配到一项活动中, 它就较难同时用于其他活动。具体到阅读过程中, 当个体用于字词解码的认知资源越多, 则用于意义理解的资源就越少; 反之, 当字词解码达到自动化时, 就可以减轻阅读者工作记忆的负荷, 保证有足够的认知资源进行意义理解。

流畅性多维观(Hudson, Pullen, Lane, & Torgesen, 2009)认为, 阅读流畅性涉及语音、语素等阅读相关技能的加工整合, 特别是语素与字词识别密切相关。语素意识发展较好的儿童能够准确地识别字词, 快速地对字词进行解码加工, 从而促进流畅性的发展。由于汉语中一音多字和一字多义现象非常普遍, 因此同音和同形语素意识对字词的准确提取与识别有重要意义(Li, Shu, McBride-Chang, Liu, & Peng, 2012)。复合语素意识发展较好的儿童能够对词汇结构及语素关系进行较好的分析, 对口语词汇中的语素更为敏感, 能够更快速地将口语语素与其书面符号进行匹配, 促进字词解码自动化。因此, 除了语素意识对阅读理解有直接作用外, 语素意识还有可能通过促进儿童字词阅读流畅性的发展, 进而对阅读理解起作用。

然而, 以字词阅读流畅性作为中介机制进行的实证研究却相对较少, 主要针对的是英语为第二语言的学习者(Language Minority learners), 研究所得结果也并不一致。Kieffer和Box (2013)以82名六年级英语为第二语言的学习者(母语为西班牙语)和55名英语母语学生为研究对象, 结果发现字词阅读流畅性起部分中介作用。一项以101名六、七、八年级英语为第二语言的学习者(母语为西班牙语)为被试的研究没有发现字词阅读流畅性的中介效应(Kieffer, Biancarosa, & Mancilla-Martinez, 2013)。Kieffer和Lesaux (2012)以629名六年级英语为第二语言的学习者(499名母语为西班牙语、82名母语为菲律宾语和48名母语为越南语)和323名英语母语学生为研究对象, 结果发现, 在4组被试中, 语素意识对字词阅读流畅性的预测是显著的, 但是字词阅读流畅性对阅读理解的预测不显著, 没有发现字词阅读流畅性的中介作用。这几项研究选取的均是六年级以上的被试, 除了被试原因外, 还有可能是由于第二语言与母语的习得规律并不相同。

此外, 从研究设计角度看, 对于横断研究所获得的中介效应有两个基本问题是值得疑问的(Selig & Preacher, 2009), 一是因果关系需要时间才能发生, 但横断研究所揭示的关系是同时性的(Maxwell, Cole, & Mitchell, 2011)。具体到本研究中, 语素意识、字词阅读流畅性和阅读理解之间虽然可能有因果关系, 但也可能需要一段时间才能观察到变化, 即所谓的滞后效应。二是同时性研究无法分离出变量的自回归效应, 如果变量的自回归效应没有控制, 那么中介模型中的路径系数会偏离真实值(Maxwell & Cole, 2007)。基于结构方程模型的交叉滞后模型可以对纵向中介进行分析(温忠麟, 叶宝娟, 2014)。

综上, 已有研究多为横断研究或两个时间点的追踪研究, 多只考察了单个类型的语素意识与阅读理解的关系, 对语素意识作用于阅读理解的机制探讨较少, 对于汉语儿童而言, 目前还未有研究探讨字词阅读流畅性能否在语素意识与阅读理解之间起中介作用, 因此本研究将采用3个语素意识测验任务, 同时涵盖同音、同形和复合语素意识, 采用多时间点的追踪设计, 以交叉滞后模型的分析方法系统考察儿童汉语语素意识对阅读理解是否具有稳定的预测作用以及字词阅读流畅性是否起中介作用。由于已有研究发现一般认知能力、语音意识、快速命名与字词阅读和阅读理解关系密切(孟祥芝, 沙淑颖, 周晓林, 2004; Li et al., 2012), 因此, 在本研究中, 还纳入一般认知能力、语音意识和快速命名作为控制变量, 以考察语素意识、字词阅读流畅性与阅读理解之间的关系。

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究是儿童汉语语素意识追踪研究的一部分, 采用整群抽样的方式, 选取山西省临汾市两所小学149名(女生69名)一年级儿童为研究对象。所有儿童都是汉语为母语儿童, 没有明显的认知和语言发展迟滞。儿童在入学前的识字和阅读经验不多, 在入学后进行的汉字识别测验中平均得分为25.62 ± 21.84分(总分为150分)。儿童的父亲和母亲受教育程度为“小学及以下”者各占0.81%, “初中”水平者分别占21.77%和20.16%, “高中(职高/中专)”水平者分别占33.87%和41.93%, “大专”水平者分别占24.19%和11.29%, “本科”水平者分别占13.71%和20.16%, “研究生及以上”水平者各占5.64%。首次测试(T1)为一年级秋季学期, 被试年龄为60个月到85个月,= 75.92月,= 4.09月。其后3次测验分别安排在一年级春季学期(T2), 二年级秋季学期(T3)和二年级春季学期(T4), 中间间隔分别相距6个月, 由于转学等原因, T2和T3分别流失被试3和19人, T4回归被试1人, 共流失被试21名。

2.2 研究工具

2.2.1 语素意识测验

复合语素意识测验 采用复合词产生测验(Cheng et al., 2017), 口语呈现一个问题, 要求儿童根据句子的描述创造出一个新的词语来回答句子的问题, 如“长得像青蛙一样的小鸟叫什么?(蛙鸟)”。整个测验共分为两个语素和三个语素两个难度水平, 分别有12和8个项目, 每个难度水平有4个练习。两位独立的评分者根据儿童是否提取出关键语素、产生出的词汇结构的准确性和简洁程度进行0、1、2、3分的评定, 4次评分的评分者一致性分别为0.98, 0.99, 0.98和0.97。T1、T2、T3和T4测验的内部一致性α系数分别为0.83、0.85、0.80、0.78。

同音语素意识 采用同音字产生任务, 主试口头呈现一个含有目标语素的目标词汇, 儿童需要先用该目标语素组词, 然后要求儿童在30秒的时间内用与该目标语素发音相同的字组出尽可能多的词(Li et al., 2012)。例如, 用“动物园”的“园”组词(如公园), 再用与“园”发音相同的字组词(如“元旦”、“社员”、“原谅”、“救援”、“缘份”、“源头”等)。共有12个项目和2个练习, 儿童正确组出一个含有同音语素的词汇, 计1分, 所以本测验总分没有限制。T1、T2、T3和T4测验的内部一致性α系数分别为0.75、0.80、0.72、0.84。

同形语素意识 采用语素产生任务, 主试口语呈现一个含有目标语素的双字词(如“花朵”的“花”), 儿童需要用该目标语素组两个新词, 其中一个新词中的目标语素的含义与原词中的含义相同(如“鲜花”), 另一个则要求不相同(如“花钱”) (Shu et al., 2006), 共有12个项目和2个练习, 每个正确答案记1分。T1、T2、T3和T4测验的内部一致性α系数分别为0.69、0.66、0.78、0.71。

2.2.2 阅读理解测验

考虑到第一次测试时儿童刚刚入学, 故阅读理解测验从第二次测试时起使用。T2采用了两项测验任务, 一项为语句和图片匹配任务, 要求儿童从4张图片中选择最符合目标句意义的选项, 共20个项目, 每个项目计1分, 内部一致性α系数是0.88。另一项为篇章阅读测验, 采用温鸿博(2005)编制的适合小学一、二年级儿童使用的阅读理解测验, 有较好的信效度。采用纸笔测验的形式, 书面呈现一篇记叙文(文章节选自《哪咤闹海》), 要求儿童根据文中内容回答问题, 问题主要考察学生对文章词句(3题), 文章语境(4题), 文章重点信息(4题), 文章整体信息(2题)等方面的理解。共18个项目, 均为客观选择题, 每个项目计1分, T2的内部一致性α系数为0.66。T3阅读理解测验和T2一致, 两项测验任务的内部一致性α系数分别为0.93和0.79。考虑到语句和图片匹配任务对二年级下学期的儿童来说过于简单, 所以T4阅读理解测验选用了两篇篇章阅读测验, 其中一篇和T2、T3保持一致, 另外一篇选用了PIRLS测验(PIRLS 2006台湾报告), 主要考察信息直接提取、推论、综合解释和评价等方面的能力。这篇文章共12个项目(客观选择题7个项目; 主观题5项), 总分为16分。T4两项测验任务的内部一致性α系数分别为0.81和0.77。

2.2.3 字词阅读流畅性测验

采用词表阅读任务(李利平, 伍新春, 程亚华, 阮氏芳, 2016), 考察儿童字词阅读流畅性, 以对熟悉词汇语音通达的速度为指标。实验材料为100个儿童常见的汉语双字词, 组成10×10矩阵, 100个双字词的难度基于小学低年级教师评定, 保证儿童熟练认识, 并进行了预试。任务要求儿童按照从左到右, 从上到下的顺序, 又快又准地阅读, 主试用秒表记录其所用时间, 精确到0.01s, 计分方法是平均每分钟正确阅读的词数。

2.2.4 一般认知能力测验

采用瑞文推理测验, 要求儿童通过非文字推理从6~8个选择项中选择图形所缺的部分, 测查儿童的一般认知能力(张厚粲, 王晓平, 1989)。共60个项目, 每个项目计1分。T1测验的内部一致性α系数为0.91。

2.2.5 语音意识

采用音位删除任务, 考察儿童音位水平的语音分解和操作的能力(Li et al., 2012)。主试口语呈现一个音节, 要求儿童说出删除指定音位后所剩音节的读音, 如“/zhua1/不说/u/还剩什么?(zha1)”。共4个练习和12个项目, 每个项目计1分。T1测验的内部一致性α系数为0.88。

2.2.6 快速命名

采用数字命名任务(Li et al., 2012), 考察儿童语音快速通达的能力。本任务的实验材料是1、3、4、5、8五个数字, 这5个数字随机排列, 各重复出现5次, 最后组成一个5×5的随机矩阵, 儿童需要按照从上到下、从左到右的顺序, 又快又好地读出所有数字, 主试用秒表记录其所用的时间, 精确到0.01s。共测试两次, 取平均时间作为测验成绩。T1测验的重测信度为0.84。

2.3 研究程序

在首次测试之前, 和两所学校的校长和班主任取得联系, 得到校长和班主任的同意, 并通过家长问卷取得被试儿童父母的书面同意。所有测验均由经过训练的主试负责施测, 瑞文推理测验和阅读理解测验采用集体施测, 其余测验均采用个别施测。集体测验共分两次进行, 均在班级中完成, 个别测验也分两次完成, 均在学校提供的安静房间内由受过培训的主试和被试一对一进行, 每次测试时间持续45 min左右, 4次测验程序相同。语素意识进行T1到T4的追踪测试, 阅读理解和字词阅读流畅性进行T2到T4的追踪测试, 控制变量只在T1时测试。

2.4 数据分析策略

数据分析首先采用SPSS 16.0进行描述性统计并计算各变量之间的相关系数, 考察语素意识、字词阅读流畅性和阅读理解及其他变量之间的关系。然后, 采用M7.11进行交叉滞后分析检验语素意识对阅读理解的预测作用及字词阅读流畅性在语素意识和阅读理解之间的中介效应。一般认知能力、语音意识和快速命名作为控制变量处理。

3 结果

在追踪研究设计中, 被试流失几乎是不可避免的, 本研究中被试流失率为14%。对流失被试进行卡方及检验的分析显示, 继续参加研究的被试 (= 128)与流失的被试(= 21)在性别比(χ2(1) = 1.75,)、年龄((147) = 0.69,)及第一次测试的复合语素意识((147) = –1.29,)、同音语素意识((147) = 0.53,); 同形语素意识((147) = 0.97,); 一般认知能力((147) = –0.98,); 语音意识((147) = 1.61,); 快速命名(147) = 0.55,)上均不存在显著性差异, 表明被试不存在结构化流失。Little完全随机缺失(MCAR)检验(Little, 1988)表明, 缺失数据为完全随机缺失, χ2(66) = 54.34,= 0.85。在后续的交叉滞后分析中, 允许追踪数据的缺失值, 模型估计采用极大似然估计法对参数进行估计。

3.1 儿童语言与阅读能力的发展

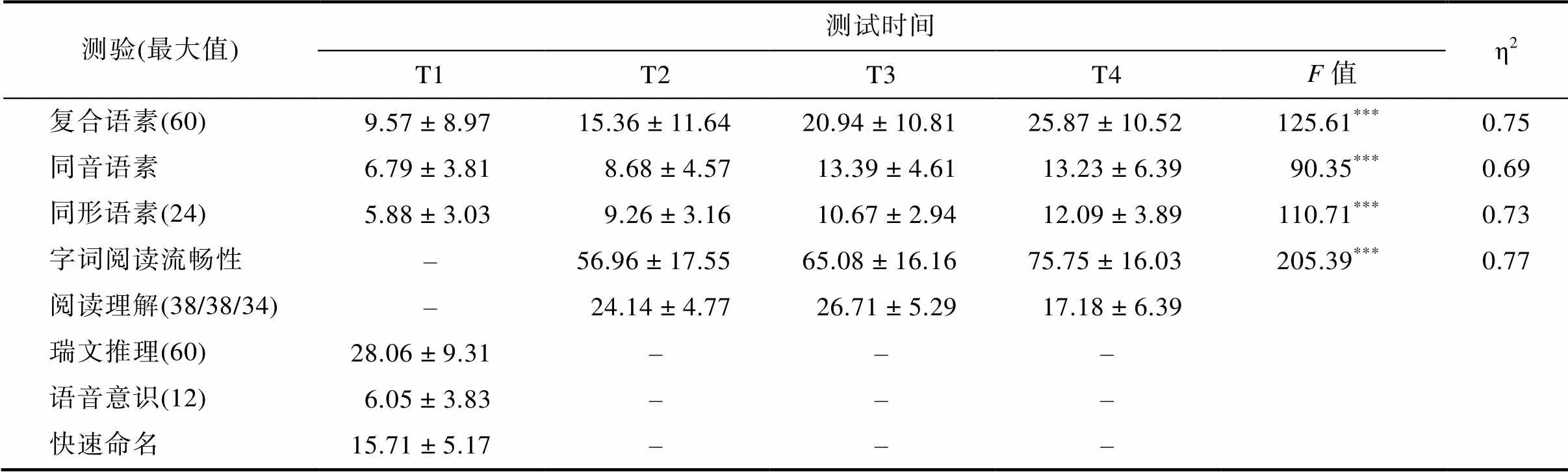

表1列出了4次测验中儿童语素意识各个成分, T2、T3、T4时字词阅读流畅性和阅读理解以及第一次测验(T1)中各项认知技能的均值和标准差, 并进行了差异检验。

为了考察儿童语言与阅读能力的发展状况, 分别以语素意识3个成分、字词阅读流畅性为因变量, 测试时间点为自变量进行重复测量方差分析, 结果发现语素意识3个成分在4次测验中有显著提高,s ≥ 90.35,s< 0.001。随时间发展, 儿童的字词阅读流畅性在3次测验中有明显提高。将阅读理解3次测验中相同篇章的测验成绩(T2: 7.73 ± 3.26; T3: 9.06 ± 3.99; T4: 11.06 ± 4.02)做重复测量方差分析, 结果显示, 时间主效应显著,(2, 124) = 38.75,’λ = 0.62,< 0.001, η2= 0.39, 说明随时间发展儿童的阅读理解有明显提高。

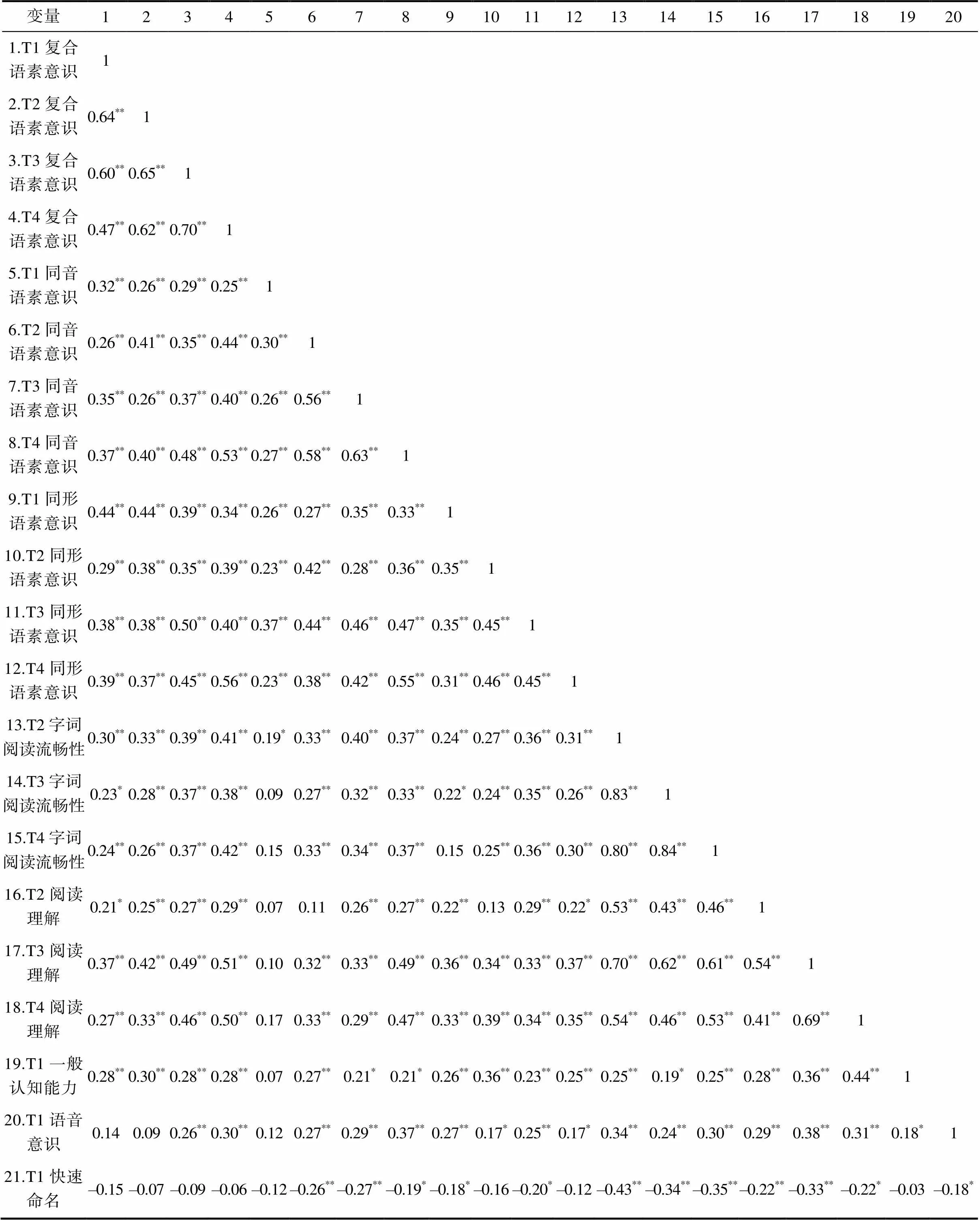

3.2 语素意识、字词阅读流畅性与阅读理解的相关分析

为了分析各个测验之间的相互关系, 计算了4次测试中各个测验之间的相关, 结果见表2。如表2所示, 复合语素意识、同音语素意识和同形语素意识的4次测验之间均相关显著, 相关系数在0.23~ 0.56之间, 说明语素意识的各个成分在4次测验中的相关关系比较稳定。整体而言, 除了T1时的同音语素意识, 各项语素意识成分与字词阅读流畅性和阅读理解有显著正相关。3次字词阅读流畅性与阅读理解之间有显著正相关, 相关系数在0.43~ 0.70之间, 表明字词阅读流畅性与阅读理解之间关系密切。此外, 一般认知能力、T1时的语音意识和快速命名均与3次字词阅读流畅性和阅读理解之间有显著相关。

3.3 语素意识测量等价性检验

在追踪研究中, 需要首先对测量等价性(Geiser, 2013)进行检验。在本研究中, 需要对语素意识这一潜变量进行检验, 保证测量模型的主要参数不随时间而发生变化, 以确保语素意识潜变量可以进行跨时间的比较。采用结构方程模型框架内的验证性因子分析方法(Meade & Lautenschlager, 2004)依次进行形态等价性、因子载荷等价性、因子方差和协方差等价性检验(Brown, 2006)。具体操作中, 在前一个检验的基础上施加多时间点等价限制, 比较非限制模型和限制模型间的χ2差异, 如果施加等价限制后χ2统计显著, 则拒绝相应的等价性假设。

表1 四次测验中儿童在各项任务上的成绩(M ± SD)及差异比较

注:***< 0.001

表2 四个时间点各个变量之间的相关

注:**< 0.01;*< 0.05

形态等价性检验发现, 所有模型拟合指标均可接受, χ2(30) = 26.58,= 0.65, CFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.00 (90% CI = 0.00–0.05), SRMR = 0.03。下一步进行因子载荷等价性检验, 检验同一个语素意识成分在不同时间点测量的是否都为同一个潜变量——语素意识。这一步限定了9对因子载荷相等, 但每个因子的第一个测量指标默认为参照指标, 所以共释放了6个自由度。从模型拟合指数来看, 所有模型拟合指标均可接受, χ2(36) = 36.85,= 0.30, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.03 (90% CI = 0.00–0.07), SRMR = 0.06, 与无限制的形态模型相比, 卡方差异检验结果为χ2= 10.27(= 6,= 0.11), 结果表明因子载荷等价性成立。随后进行因子方差–协方差等价性检验, 潜变量方差反映的是潜变量的离散程度, 潜变量方差跨时间点等价意味着4次测量的真分数分布形态无显著差异, 因子的变异相同。潜变量协方差反映的是潜变量之间的关系程度, 潜变量协方差跨时间点等价意味着4次测量的因子之间相关系数保持稳定。这一步限定了3个因子方差相等, 5个因子协方差相等, 所以共释放了8个自由度。模型拟合指数分别为, χ2(44) = 66.90,= 0.01, CFI = 0.97, TLI = 0.95, RMSEA = 0.06 (90% CI = 0.03–0.09), SRMR = 0.10。除SRMR外, 其余拟合指数基本可以接受, 但是卡方差异检验显著,χ2= 30.06 (= 8,< 0.01),CFI = 0.02 > 0.01,TLI = 0.04 > 0.02, 均提示限定因子方差和因子协方差等价恶化模型拟合。结果表明无需再继续后续检验, 根据上述三步的检验结果, 结合测量等价性标准(Vandenberg & Lance, 2000), 可以发现4次测量时间点的语素意识潜变量基本满足测量等价性。

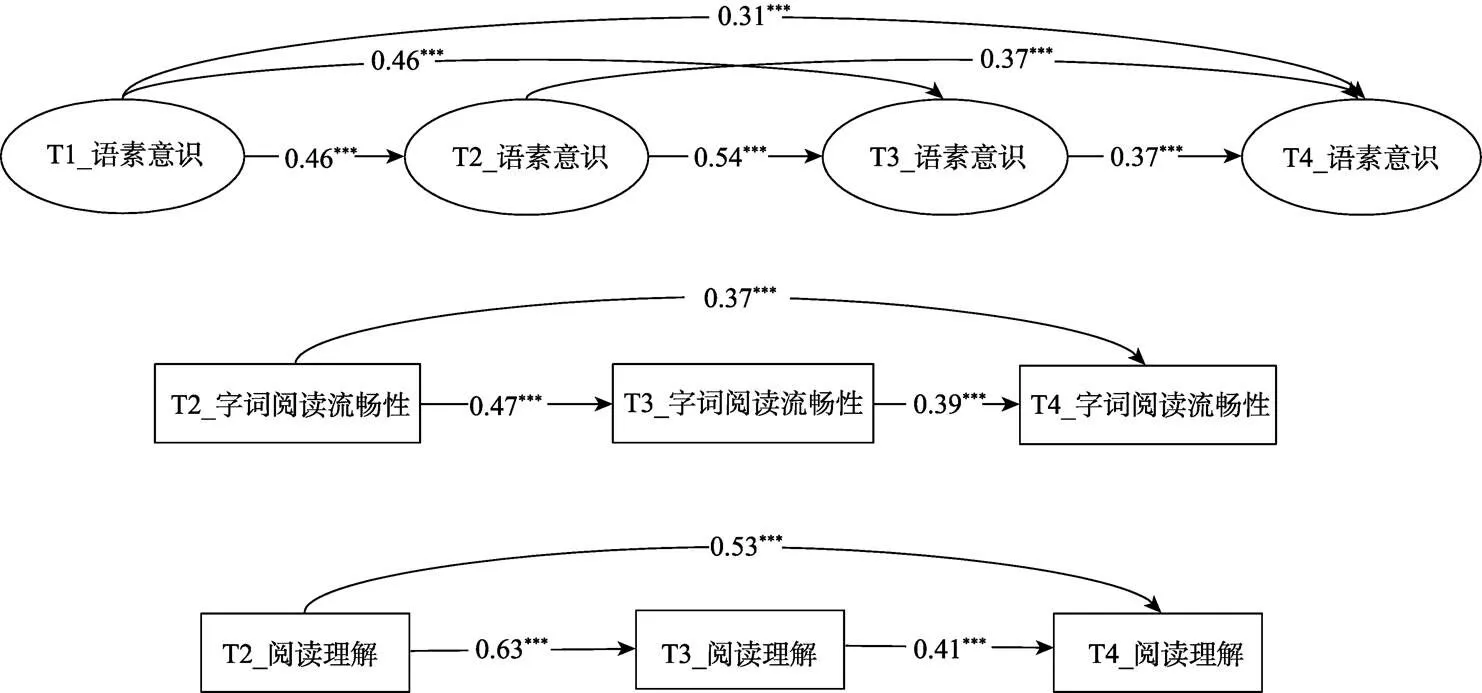

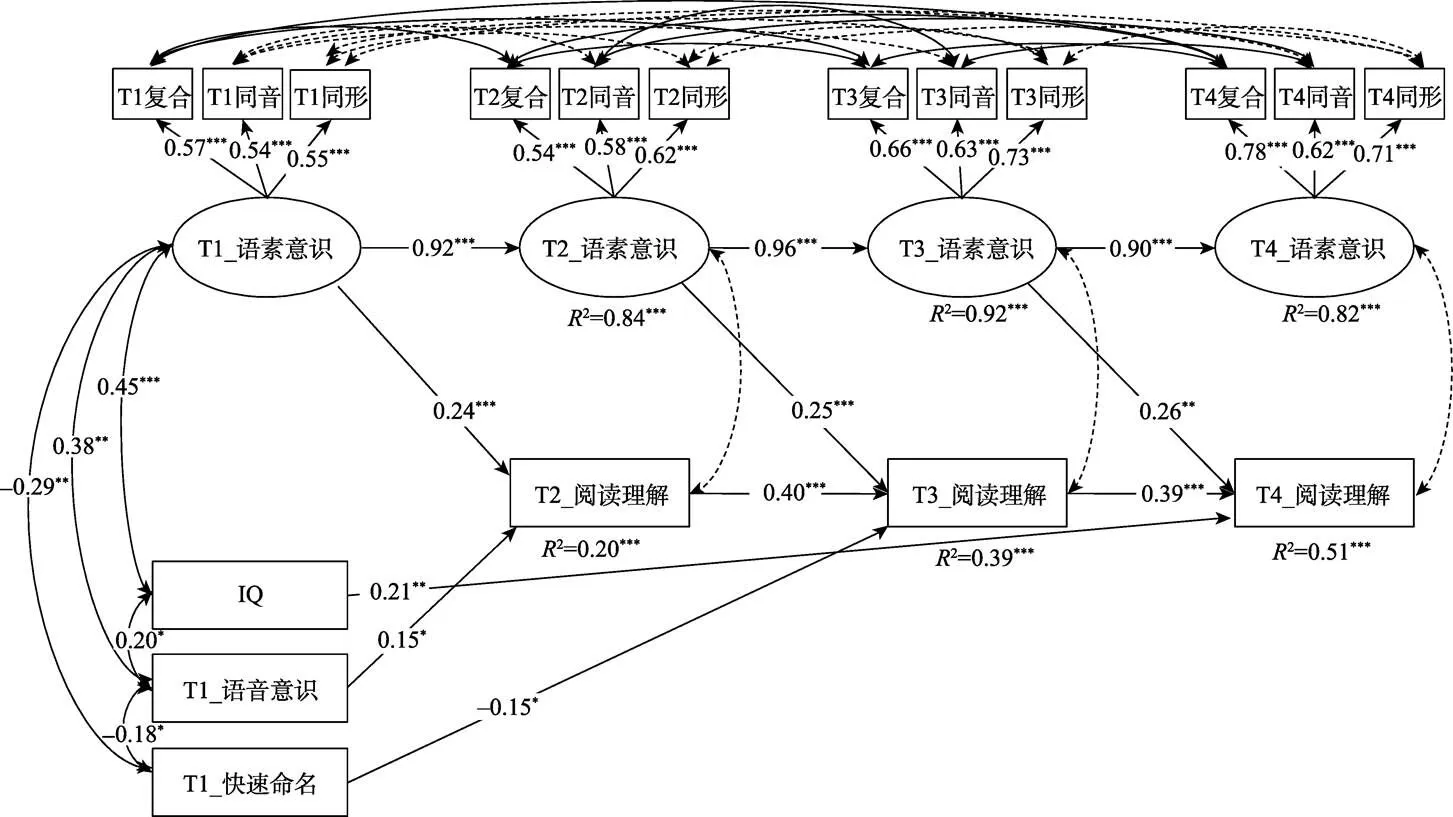

在后续分析之前先对自回归模型进行检验, 结果发现, 跨波次自回归路径(图1)在0.01水平上均达到显著, 为了对各变量的前测水平进行有效控制, 在检验纵向中介模型时, 始终保留跨波次自回归路径。

3.4 语素意识对阅读理解的作用

在上述分析基础上, 采用交叉滞后模型探讨语素意识对阅读理解的作用。模型拟合指数分别为, χ2(108) = 142.86,0.01, CFI = 0.96, TLI = 0.95, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.07, 从拟合指数看, 此模型对数据的拟合可以被接受。

模型及其标准化系数见图2, 可以看出, 前一个测量时间点的语素意识可以稳定地预测后一个测量时间点的阅读理解, T1时的语素意识可以显著预测T2时的阅读理解(β = 0.24,< 0.01), T2时的语素意识可以显著预测T3时的阅读理解(β = 0.25,< 0.01), T3时的语素意识可以显著预测T4时的阅读理解(β = 0.26,< 0.01)。此外, 在控制变量中, 一般认知能力可以显著预测T4时的阅读理解(β = 0.21,< 0.01), 语音意识可以显著预测T2时的阅读理解(β = 0.15,< 0.05), 快速命名可以显著预测T3时的阅读理解(β = –0.15,< 0.05)。需要说明的是, 快速命名是以被试两次完成测试的反应时间取平均数来计算的, 由于以时间计算, 速度快的被试所用时间较短, 速度慢的被试所用时间较长, 因此从数值看, 快速命名可以负向预测阅读理解, 但从反应的心理意义看, 快速命名对阅读能力有正向预测作用。

3.5 字词阅读流畅性的中介效应检验

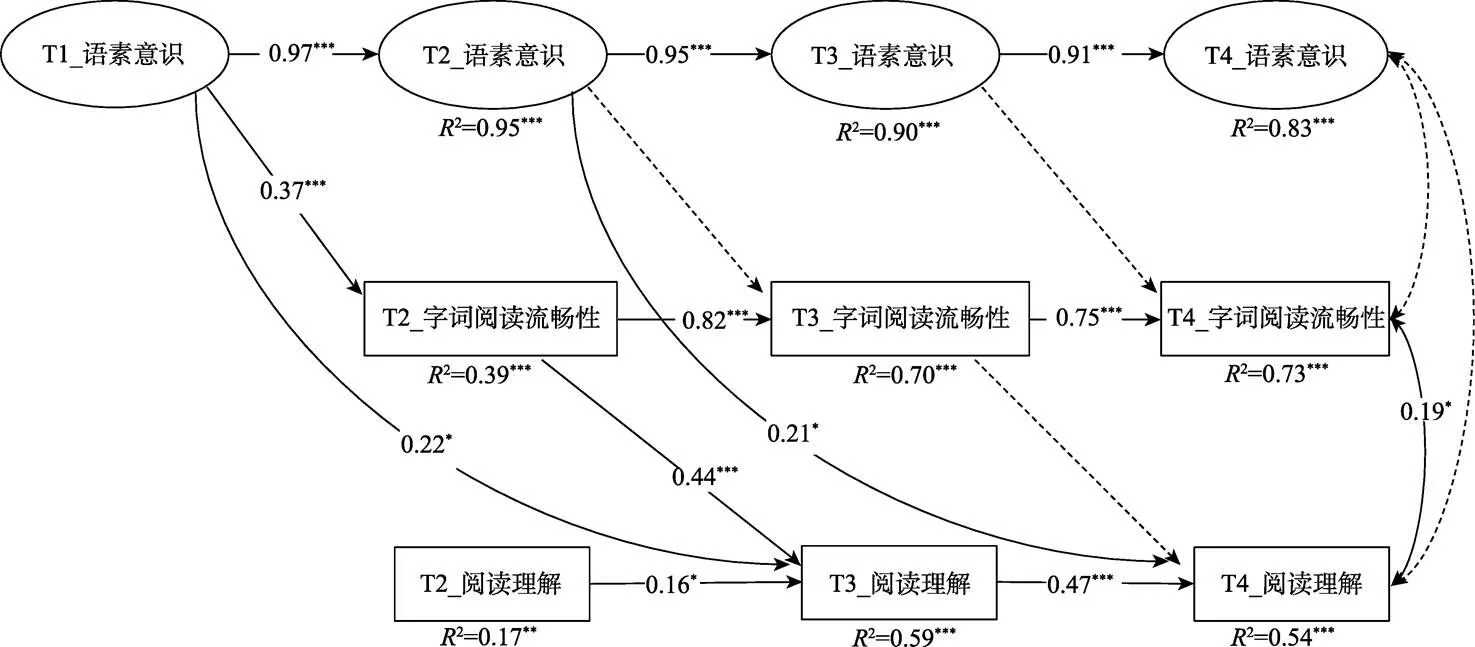

以字词阅读流畅性为中介变量, 采用交叉滞后分析探讨语素意识对阅读理解的作用机制, 建立纵向中介模型。模型拟合指数分别为, χ2(145) = 204.47,0.01, CFI = 0.96, TLI = 0.94, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.07, 从拟合指数看, 此模型对数据的拟合可以被接受。

图1 语素意识、字词阅读流畅性和阅读理解的自回归模型

图2 语素意识对阅读理解的作用模型

模型及标准化路径系数如图3所示。需要说明的是, 为了更清晰地呈现语素意识与阅读理解的关系, 语素意识的测量模型以及控制变量(一般认知能力、语音意识、快速命名)均未在图中显现, 但在模型估计时, 这些路径均进行了估计。从图3可以看出, T1语素意识通过T2字词阅读流畅性对T3阅读理解有部分中介效应, T1语素意识对T3阅读理解的直接效应显著(β = 0.22,< 0.05), T2语素意识对T4阅读理解的直接效应显著(β = 0.21,< 0.05)。根据图中路径系数的显著性, 对可能有的间接效应路径进行检验, 采用偏差校正的Bootstrapping检验(Geiser, 2013), 这是由于中介效应是两个或多个路径系数的乘积, 而这种乘积项往往违背了正态分布的假设(MacKinnon, 2008)。结果发现, T1语素意识通过T2字词阅读流畅性作用于T3阅读理解的间接效应显著(β = 0.16, 95% CI = 0.04–0.29), T1语素意识→T2字词阅读流畅性→T3阅读理解→T4阅读理解路径显著(β = 0.08, 95% CI = 0.01–0.14)。

图3 以字词阅读流畅性为中介的模型图

注:为了模型呈现清晰明了, 控制变量和语素意识的测量模型均未在图中呈现, 在模型估计中这些路径都进行了估计。

4 讨论

本研究采用追踪研究设计, 以阅读理解为因变量, 通过统计控制了一般认知能力、语音意识、快速命名以及阅读理解的自回归效应之后, 发现了语素意识对阅读理解具有稳定的预测作用, 即前一个时间点的语素意识可以显著地预测后一个时间点的阅读理解, 为已有结论提供了追踪研究的证据。本研究还以字词阅读流畅性为中介变量, 建立纵向中介模型, 探讨了语素意识对阅读理解的作用机制。结果发现, T1语素意识通过T2字词阅读流畅性对T3阅读理解起作用, 且T1语素意识对T3阅读理解有直接作用, 字词阅读流畅性在语素意识与阅读理解之间起部分中介作用。

4.1 语素意识对阅读理解的直接作用

已有研究发现, 语音意识和快速命名能够有效预测儿童的阅读发展水平(Li et al., 2012), 汉语阅读发展的认知机制表现出与拼音文字的一致性。然而, 由于汉语本身的特点, 汉语儿童对意义的敏感性对其阅读发展有更特殊的作用(Shu et al., 2006), 说明认知技能在儿童阅读发展中的相对重要性会因语言文字系统的差异而发生变化。相关研究发现汉语语素意识对阅读理解的独特贡献(李虹等, 2011; Shu et al., 2006; Tong et al., 2009), 本研究的结果与这些已有研究结论一致, 且在本研究中同时涵盖了语素水平(同音、同形语素意识)和语素结构水平(复合语素意识), 把语素意识对阅读理解的独特作用扩展到多个时间点, 前一个时间点的语素意识对后一时间点的阅读理解均有稳定的预测作用, 为已有结论提供了追踪研究的证据。

就作用机制而言, 在语素结构水平层面, 复合语素意识为儿童在真实的阅读情境中提供了词层面的语义信息(Liu et al., 2013)。大部分汉语复合词是词义透明的, 可以从关键语素中推测其意义, 例如, “滔天巨浪”这个词, 对于低年级儿童来讲, 可能并不熟悉, 但儿童可以从其关键语素“浪”推测到这个词的意义。儿童的复合语素意识有助于他们能够利用复合词结构的构成规则快速判断出关键语素, 在阅读过程中, 儿童识别出关键语素就很容易理解到文本意义的主旨(Cheng et al., 2017)。

在语素水平层面, 由于汉语中有大量同音字和多义字, 汉语儿童很早就有意识去区分字词意义, 习惯性地寻找信息来明确字义, 区分字词的多重意义, 避免引起意义的误解(Pan et al., 2016)。具有较好同音语素意识的儿童, 能够由一音通达多个字义, 而具有较好同形语素意识的儿童, 对于字意理解更为广泛, 不会固着于语素的某一含义, 而能够在语境中迅速通晓其他字义, 区分字词的多重意义。因此, 儿童所发展出的同音和同形语素意识能够帮助儿童在阅读过程中对文本理解得更加准确和深刻(McBride, 2016)。

概言之, 语素意识发展较好的儿童对词语结构和意义更为敏感, 在阅读过程中能够更好地分析语素结构, 区分字词意义, 并能利用语素知识对陌生字词进行推测和编码, 从而促进阅读理解。与拼音文字相比, 语素意识在汉语儿童阅读发展中起着核心作用, 体现了汉语阅读发展机制的独特性。

4.2 字词阅读流畅性在语素意识与阅读理解中的中介效应

本研究发现, 字词阅读流畅性在语素意识与阅读理解之间起部分中介效应, 早期的语素意识水平对阅读理解的直接效应仍然显著。这表明语素意识不仅对阅读理解有直接作用, 还通过字词阅读流畅性对阅读理解有间接作用。

Kieffer等人(2013)的研究没有发现字词阅读流畅性的中介作用, 可能与其所选择的被试群体年龄有关, 其被试都是六年级以上的学生, 对于六年级以上的学生而言, 其字词解码的速度很难解释其阅读理解的变异。而本研究是以小学低年级儿童为被试, 此时的儿童正处于识字的关键时期, 其字词解码的速度对阅读理解的预测会更强(Pasquarella, Chen, Gottardo, & Geva, 2015), 因为儿童的阅读理解在早期与字词识别有高相关。对于刚刚入学的儿童而言, 字词识别方面需要大量的注意和认知资源, 而作为一项复杂的阅读技能, 阅读理解既需要字词阅读的快速加工, 也需要对文本进行意义加工。只有当字词识别变得流畅时, 才能够把更多地注意和认知资源分配到文本加工, 才有可能获得更好地理解(Kim et al., 2014)。

在本研究中, 采用的是纵向中介效应检验, 结果发现T1语素意识通过T2字词阅读流畅性对T3阅读理解起作用。从时间进程而言, 儿童早期的语素意识水平能够促进其后字词阅读流畅性的发展, 并且语素意识和字词阅读流畅性对其后阅读理解的发展均有促进作用。相比横断研究所揭示的同时性关系, 纵向中介效应检验的结果更符合儿童阅读发展的实际。此外, 在本研究中, 除了对一般认知因素、语音意识和快速命名等与字词阅读和阅读理解有密切关系的变量进行统计控制外, 对字词阅读流畅性和阅读理解的自回归效应也进行了统计控制, 这很可能是目前关于字词阅读流畅性中介效应最严格的检验, 这说明语素意识通过字词阅读流畅性对阅读理解的作用, 不仅不依赖于儿童的语音意识、快速命名等阅读认知技能, 也不依赖于儿童已有的字词阅读和阅读理解水平, 这对于今后的理论研究和教学实践都具有重要的启示意义。然而, 本研究结果只发现了T1语素意识→T2字词阅读流畅性→T3阅读理解这条中介路径, 没有发现其他时间点的字词阅读流畅性的中介效应。我们认为, 一方面, 采用自回归模型进行分析时, 对阅读理解和字词阅读流畅性的自回归效应均进行了分离, 目前所得到的这条中介路径是在相对比较严格的检验中获得的。另一方面, 由于因果关系是需要时间才能发生, 所以并不能预期中介效应在不同的时间间隔中均保持相同。然而, 在模型设定时, 自回归模型一般设定只滞后一个时间点(Selig & Preacher, 2009), 在目前的模型中没有发现其他时间点的字词阅读流畅性的中介效应, 因此, 需要在未来的研究中使用其他的统计模型(如增长曲线模型或差异分数模型)进行检验。

在纵向中介效应检验中还发现了T1语素意识对T3阅读理解, T2语素意识对T4阅读理解的直接效应仍然显著, 这一结果进一步说明了语素意识对阅读理解的重要预测作用。与上文中语素意识对阅读理解具有稳定的预测作用相一致, 表明小学阶段早期对语素的认知和操作的能力是预测儿童今后阅读理解能力发展的重要指标, 也说明了语素意识的重要性具有一定的稳定性。此外, 这一结果还说明可能存在其他中介效应(温忠麟, 叶宝娟, 2014)。

对于字词阅读流畅性作为中介变量的作用机制解释, 首先, 语素意识对字词阅读流畅性的发展有重要影响。在阅读过程中以语素为单元进行解码, 能够加快字词加工速度, 提高阅读过程中字词表征质量, 从而促进流畅性的发展。从字词阅读流畅性的发展本身而言, 其是准确性和自动化的产物, 准确识别字词是其必要的一部分, 准确性是流畅性的基本组成成分之一, 语素意识发展较好的儿童能够准确地识别字词(Li et al., 2012), 对于流畅性的发展有促进作用。此外, 对于一个流畅地字词阅读者来说, 除了准确识别字词外, 轻松自如、自动化和无需意识注意是字词阅读流畅性的重要特征, 其形义转换速度很快, 这一方面依赖于儿童快速地从长时记忆中直接提取已有表征, 另一方面也依赖于儿童有意识地利用语素意识等元语言意识技能快速地加工和解码。

其次, 字词阅读流畅性对于阅读理解的发展有促进作用。根据简单阅读观(Simple View of Reading)的观点, 字词阅读与阅读理解有紧密的关联(Hoover & Gough, 1990), 如果儿童能够快速地对字词阅读进行自动化加工, 那么可以减轻工作记忆的负荷, 将释放出更多的认知和注意资源分配到句子和文本理解层面, 从而提升阅读理解水平。

具体而言, 在语素结构水平层面, 复合语素意识可以帮助儿童有效地将口语词汇与其书面符号相匹配, 从而提高字词解码速度(Liu et al., 2013)。复合语素意识发展较好的儿童, 能够直接帮助儿童快速理解字词意义。例如, “刷牙”和“牙刷”两个词, 都包含相同的语素, 但是顺序不同, 词义完全不同, 对于这两个词的理解和区分需要儿童的复合语素意识。此外, 儿童的复合语素意识能够帮助儿童从多字词中快速提取出单个语素意义, 从而促进字词阅读流畅性的发展, 进而促进儿童阅读理解能力的发展(Cheng et al., 2017)。

在语素水平层面, 儿童的同音和同形语素意识能够帮助他们意识到不能仅仅依靠字音的信息而固着在一个语素上, 从而主动去区分同音字和多义字(Shu et al., 2006)。同音语素意识发展较好的儿童, 同一个读音可以激活多个字形和字义, 同形语素意识发展较好的儿童, 对于一字多义会变得敏感, 形义联结更好, 对于字义的理解会更深, 从而提高字词解码的速度, 进而提高阅读理解水平。

4.3 研究局限和未来展望

本研究还存在以下不足, 在未来研究中需要继续加以深入地探讨。首先, 在研究设计方面, 本研究采用的是追踪研究设计, 并不能推断出变量之间的因果关系。在本研究中所获得的结论仍需在未来研究中, 采用实验或干预研究加以检验。其次, 本研究只选取了一年级儿童为研究对象, 未能对更广年龄段儿童进行全面考察, 如能以幼儿为研究对象, 所得结论从发生学角度而言会更有价值。未来研究中可以采用聚合交叉设计, 对不同年龄段儿童进行追踪, 在排除辈间效应后可以同时进行横断和纵向比较, 得到更为强有力的研究结论。

5 结论

(1)儿童汉语语素意识、字词阅读流畅性和阅读理解随时间有显著增长。

(2)在控制了一般认知能力、语音意识、快速命名以及阅读理解的自回归效应后, 语素意识对阅读理解有稳定的预测作用。

(3)字词阅读流畅性在儿童语素意识与阅读理解中起部分中介作用。

Baker, D. L., Biancarosa, G., Park, B. J., Bousselot, T., Smith, J. L., Baker, S. K., … Tindal, G. (2015). Validity of CBM measures of oral reading fluency and reading comprehension on high-stakes reading assessments in Grades 7 and 8., 57–104.

Brown, T. A. (2006).New York, NY: The Guilford Press.

Cheng, Y. H., Zhang, J., Li, H., Wu, X. C., Liu, H. Y., Dong, Q., ... Sun, P. (2017). Growth of compounding awareness predicts reading comprehension in young Chinese students: A longitudinal study from Grade 1 to Grade 2., 91–104.

Geiser, C. (2013).New York: The Guilford Press.

Ho, C. S. H., Law, T. P. S., & Ng, P. M. (2000). The phonological deficit hypothesis in Chinese developmental dyslexia., 57–79.

Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading., 127–160.

Hudson, R. F., Pullen, P. C., Lane, H. B., & Torgesen, J. K. (2008). The complex nature of reading fluency: A multidimensional view., 4–32.

Kieffer, M. J., Biancarosa, G., & Mancilla-Martinez, J. (2013). Roles of morphological awareness in the reading comprehension of Spanish-speaking language minority learners: Exploring partial mediation by vocabulary and reading fluency., 697–725.

Kieffer, M. J., & Box, C. D. (2013). Derivational morphologicalawareness, academic vocabulary, and reading comprehension in linguistically diverse sixth graders.,168–175.

Kieffer, M. J., & Lesaux, N. K. (2012). Direct and indirect roles of morphological awareness in the English reading comprehension of native English, Spanish, Filipino, and Vietnamese speakers.,1170–1204.

Kim, Y.-S., Park, C. H., & Wagner, R. K. (2014). Is oral/text reading fluency a “bridge” to reading comprehension?, 79–99.

Kuo, L. J., & Anderson, R. C. (2006). Morphological awareness and learning to read: A cross-language perspective., 161–180.

LaBerge, D., & Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading.,293–323.

Li, H., Rao, X. W., Dong, Q., Zhu, J., & Wu, X. C. (2011). The roles of phonological awareness, morphological awareness, and rapid naming in linguistic skills development of kindergartener., 158–163.

[李虹, 饶夏溦, 董琼, 朱瑾, 伍新春. (2011). 语音意识、语素意识和快速命名在儿童言语发展中的作用., 158–163.]

Li, H., Shu, H., McBride-Chang, C., Liu, H. Y., & Peng, H. (2012). Chinese children's character recognition: Visuo- orthographic, phonological processing and morphological skills., 287–307.

Li, L. P., Wu, X. C., Cheng, Y. H., & Nguyen, T. P. (2016). The effect of morphological awareness on reading fluency: Mediating role of word recognition., 1398–1405.

[李利平, 伍新春, 程亚华, 阮氏芳. (2016). 语素意识对小学生阅读流畅性的影响: 汉字识别的中介作用., 1398–1405.]

Little, R. J. A. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values., 1198–1202.

Liu, P. D., McBride-Chang, C. Wong, T. T.-Y., Shu, H., & Wong, A. M.-Y. (2013). Morphological awareness in Chinese: Unique associations of homophone awareness and lexical compounding to word reading and vocabulary knowledge in Chinese children., 755–775.

MacKinnon, D. P. (2008).Mahwah, NJ: Erlbaum.

Maxwell, S. E., & Cole, D. A. (2007). Bias in cross-sectional analyses of longitudinal mediation., 23–44.

Maxwell, S. E., Cole, D. A., & Mitchell, M. A. (2011). Bias in cross-sectional analyses of longitudinal mediation: Partial and complete mediation under an autoregressive model., 816–841.

McBride, C. A. (2016). Is Chinese special? Four aspects of Chinese literacy acquisition that might distinguish learning Chinese from learning alphabetic orthographies., 523–549.

Meade, A. W., & Lautenschlager, G. J. (2004). A Monte-Carlo study of confirmatory factor analytic tests of measurement equivalence/invariance., 60–72.

Meng, X. Z., Sha, S. Y., & Zhou, X. L. (2004). Phonological awareness, naming speed and Chinese reading., 1326–1329.

[孟祥芝, 沙淑颖, 周晓林. (2004). 语音意识、快速命名与中文阅读., 1326–1329.]

Pan, J. E., Song, S., Su, M. M., McBride, C., Liu, H. Y., Zhang, Y. P., ... Shu, H. (2016). On the relationship between phonological awareness, morphological awareness and Chinese literacy skills: Evidence from an 8-year longitudinal study., 982–991.

Pasquarella, A., Chen, X., Gottardo, A., & Geva, E. (2015). Cross-language transfer of word reading accuracy and word reading fluency in Spanish-English and Chinese-English bilinguals: Script-universal and script-specific processes., 96–110.

Perfetti, C. A., Landi, N., & Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading comprehension skill. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.),(pp. 227–247). Malden, MA: Blackwell.

PIRLS 2006 Taiwan report. Retrieved from https://sites.google. com/site/reading8learning01/pirls/pirls-2006

[PIRLS 2006 台湾报告. 取自https://sites.google.com/site/ reading8learning01/pirls/pirls-2006]

Selig, J. P., & Preacher, K. J. (2009). Mediation models for longitudinal data in developmental research., 144–164.

Shu, H., McBride-Chang, C., Wu, S., & Liu, H. Y. (2006). Understanding Chinese developmental dyslexia: Morphological awareness as a core cognitive construct.,122–133.

Tong, X. L., McBride-Chang, C., Shu, H., & Wong, A. M.-Y. (2009). Morphological awareness, orthographic knowledge, and spelling errors: Keys to understanding early Chinese literacy acquisition., 426–452.

Vandenberg, R. J., & Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices, and recommendations for organizational research., 4–70.

Wen, H. B. (2005)(Unpublished master’s thesis). South China Normal University, Guangzhou.

[温鸿博. (2005).(硕士学位论文). 华南师范大学, 广州.]

Wen, Z. L., & Ye, B. J. (2014). Analyses of mediating effects: The development of methods and models., 731–745.

[温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析: 方法和模型发展., 731–745.]

Zhang, H. C., & Wang, X. P. (1989). Standardization research on Raven’s standard progressive matrices in China., 113–121.

[张厚粲, 王晓平. (1989). 瑞文标准推理测验在我国的修订., 113–121.]

Zhang, J., McBride-Chang, C., Wong, A. M.-Y., Tardif, T., Shu, H., & Zhang, Y. P. (2014). Longitudinal correlates of reading comprehension difficulties in Chinese children., 481–501.

Zhou, X. L., & Marslen-Wilson, W. (1995). Morphological structure in the Chinese mental lexicon., 545–600.

Zhou, X. L., & Marslen-Wilson, W. (1999). Phonology, orthography, and semantic activation in reading Chinese., 579–606.

Zhou, X. L., Marslen-Wilson, W., Taft, M., & Shu, H. (1999). Morphology, orthography, and phonology reading Chinese compound words.,525–565.

Zou, L. J., & Shu, H. (2013). The cognitive and neural mechanisms of morphological processing during word recognition., 1570– 1577.

[邹丽娟, 舒华. (2013). 语素在词汇识别中的认知及神经机制., 1570–1577.]

The role of morphological awareness in Chinese children’s reading comprehension: The mediating effect of word reading fluency

CHENG Yahua1; WANG Jian1; WU Xinchun2

(1Department of Psychology, Ningbo University, Ningbo 315211, China) (2Research Center of Children’s Reading and Learning, Beijing Key Laboratory of Applied Experimental Psychology, Faculty of Psychology, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Evidences accumulated in the past decades have documented that reading-related cognitive skills, such as phonological awareness, rapid automatized naming and morphological awareness, play an importance role on Chinese children’s language and literacy development. The characteristics of Chinese, including its relatively simple phonological system, the almost perfectly consistent one to one to one correspondences among morpheme, character, and syllable, the predominant compounding structure of words, the great number of homophones and homographs, all make morphological awareness salient for Chinese literacy development. The structure of morphological awareness varies in different language systems. The comprehensive model of Chinese morphological awareness assumes three components: compounding awareness, homophone awareness, and homograph awareness. Studies on the development of Chinese reading suggested that the morphological awareness is more important for reading comprehension than both phonological awareness and rapid automatized naming. However,the mechanism underlying this phenonenon remains less clear.

This longitudinal study examined the developmental relationship between morphological awareness and reading comprehension. A two-year and four-wave cross-lagged design was used with a sample of 149 Chinese children (80 male and 69 female). We measured children’s morphological awareness from T1 to T4, word reading fluency and reading comprehension from T2 to T4. In addition, we also measured the general cognitive ability, phonological awareness, and rapid automatized naming at T1 as control measures. A longitudinal cross-lagged panel model was conducted to investigate the role of morphological awareness in the reading comprehension and whether word reading fluency would mediate the association between morphological awareness and reading comprehension, when controlling for general cognitive ability, phonological awareness, rapid automatized naming at T1, and the auto-regression.

The present results showed that (1) the morphological awareness (compounding awareness, homophone awareness, and homograph awareness), word reading fluency, and reading comprehension increased with time. (2) The cross-lagged paths from the morphological awareness at T1 to reading comprehension at T2 (standardized β = 0.24,< 0.01), from the morphological awareness at T2 to the reading comprehension at T3 (standardized β = 0.25,< 0.01), from the morphological awareness at T3 to the reading comprehension at T4 (standardized β = 0.26,< 0.01), were significant, even after controlling for the general cognitive ability, phonological awareness, rapid automatized naming at T1, and the auto-regressive effect of reading comprehension. (3) The morphological awareness at T1 made significant indirect contributions to the reading comprehension at T3 via word reading at T2 (standardized β = 0.16, 95% CI [0.04, 0.29]) in addition to a significant direct contribution (β = 0.22,< 0.05) after controlling the auto-regressive effect of reading comprehension and the reading-related skills among Chinese children.

The results demonstrated the important role of morphological awareness in reading comprehension and the mechanism of the relationship between morphological awareness and reading comprehension among Chinese young children. Specifically, there is a positive longitudinal effect of morphological awareness on reading comprehension over and above continuity. In addition, it revealed significant indirect effects of morphological awareness on the reading comprehension via the word reading fluency. According to Automatic Theory in reading, most cognitive resources are spent on higher-level skills, such as drawing inferences and comprehension, if the processing of sub-skills became automatic. Possibly, children’s morphological awareness facilitates the accurate retrieval and integration of word meaning, and thereby influencs the reading comprehension. The currrent findings extend our understanding of the relationship between morphological awareness and reading comprehension.

morphological awareness; reading comprehension; word reading fluency; Chinese children

2016-11-14

* 浙江省哲学社会科学规划课题(17NDJC120YB)。

伍新春, E-mail: xcwu@bnu.edu.cn

B842