“八仙”故事的民间化重构

——基于宝卷的研究视角

2018-04-12张灵

张 灵

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

“八仙”是中国文学史上流传甚广的故事系统,在中国宗教、民俗文化中占据了重要地位。从小说到戏曲,从案头到书场,历代传唱不绝。演说“八仙”的宝卷数量众多,独立流传的就有《蓝关宝卷》《何仙姑宝卷》《孝女宝卷》《八仙大上寿宝卷》《吕祖宝卷》《纯阳祖师说三世因果宝卷》《曹国舅宝卷》等十余部;而散落于其他主题宝卷如《劝善良言》《蟠桃卷》《窦娥宝卷》《雷峰宝卷》《唐僧宝卷》等文本中的“八仙”故事则更是数不胜数。宝卷编写者借助“八仙”在民间的影响力,特别是借鉴小说、戏曲等早期经典文本中的“八仙”形态,对“八仙”故事在宗教主题的世俗化处理、民俗物象和民间百艺的多样化呈现,以及脱离叙事功能的符号化演绎等方面进行重构,从而形成了一种融合文人文化、宗教文化和民间文化的“八仙”故事体系,呈现出其在民间说唱领域的独特面貌。

一、宗教主题的世俗化处理

相对于小说、戏曲中富于故事性和娱乐性的“八仙”题材,宝卷放大了“八仙”故事本身所具有的神仙道化因素,以这一群体特有的仙道身份来演绎宗教信仰,更注重于对宗教主题的表现,并为了适应其民间传播环境,迎合大多数非知识阶层的受众群体,采用了相对世俗化的处理方式。

首先是“八仙”宝卷对宗教教义的简化处理。佛藏、道藏等宗教经典中,深奥的教义和繁缛的修持与平民社会有较大的隔阂,相对而言,“八仙”宝卷对于宗教的演绎则显得简单明了,通俗易懂。中国历来就有儒释道三教融合的传统,宝卷不论演绎何种宗教,其主题基本上都被简化为糅合了源自三教的因果报应与修行度脱两大观念,极大地拉近了宗教与俗世的距离。

“八仙”宝卷中充斥着佛教的“世人若行道,免了轮回苦”的果报观,[1]如成书于清朝雍正间的《玉历至宝钞》,托名孚佑帝君(即吕洞宾)、韩祖师(即韩湘子)等“八仙”成员来敷衍“阳世现造果报”的地狱审判,将善恶有报、因果轮回的观念结合历史故事演说:“岂知地狱果报,无论古今将相,始因一念之差,终受噬脐之惨。即如秦将白起,长平一怒,杀降兵四十万。其报在阳间,为豕、为蛇、为蜈蚣,皆遭雷殛,身书姓名,历历可考,在阴间永浸地狱粪溷之中。唐相李林甫,家造偃月室,设座构思,倾害同僚,称为‘李猫’,死后七世为娼,九世为牛,世世为水族。”[2]将白起坑杀俘虏、李林甫构陷无辜等事与虚构的地狱审判联系起来,从而使其阐发的果报思想更为严峻恐怖,以达到警示世人的目的。

同样,一些演绎民间宗教教义的“八仙”宝卷,虽然创造了新的救世神来招徕信众,但其秉承的依旧是果报观念。如《孝女宝卷》所阐发的盛行于明清时期的无生老母信仰便是如此:无生老母“差下凡执掌世界”的“九六亿儿女俱迷凡情”,这些“佛子仙子”们非但不思修炼以重返“家乡”,反而“贪恋酒色财气”,“丧良心、昧天理”,犯下种种罪孽。于是无生老母便令吕洞宾下凡度脱“数百年也不见来认本宗”的莲香菩萨(即何仙姑)等人“还元”。吕洞宾下凡便看到了罪孽丛生的世俗社会:

人之初性本善不细参想,都知为名合利丧尽纲常。不思想五伦理该尽该讲,失了本那里有福禄祯祥。君不敬臣不忠争夺互强,父不慈子不孝禽兽同行。夫不夫妻不妻内外扰攘,兄不友弟不恭情同参商。朋和友学诡诈信义不讲,五伦失天降下五大劫殃。[3]

这“五伦尽失”、乱象纷呈的世界招致上天降下惩罚:“上帝怒降下了瘟疫刀兵,四魔王降下凡到处荒乱,动杀伐互相害互相斗争。”战乱、瘟疫、民不聊生,罪孽深重的“黄胎儿女”面临着即将毁灭天地的末世劫难。民间宗教于是便创造了一位兼及创世与救世的女性神——无生老母来拯救末世,而具体担当这一使命的便是“八仙”等人,他们下凡讲传教义,试图说服“九六佛子”“修性命炼还元”,挽救即将毁灭的世界。吕洞宾“在山村苦口劝男女众生”:

倘若是不为善光知治富,摊着那败家子胡花胡扔。你为那罪孽鬼地狱去受,阎王爷他说你良心尽倾。问的你无言对擎受苦恼,或刀山或剑树油锅煮烹。……何况说大劫至荒荒不定,只有这多办善好兑前凶。好善人自有那吉神护佑,我贫僧敢保你无不安宁。[3]

吕洞宾讲的便是为富不仁者在地狱遭受严酷刑罚,行善者则可抵消以前罪孽、得“吉神护佑”的善恶有报。再如,何仙姑劝说白氏一族修身养性、行善积德以求“善果”,“学修炼学的是愚鲁呆傻,不争强不夺胜忍辱让人。上忠君下教训子孙安分,不杀生不害命牢守道真。只望你归正觉得享自在,犯着过要尔改心莫生嗔”,以修身养性、戒杀戒嗔来应对“上天”降下的“大劫”。[3]可见,《孝女宝卷》等民间宗教经卷依旧将着眼点放在对因果报应的宣扬上,“八仙”自身便是信仰并践行这一观念而得道成仙的凡人,无疑更具说服力,成为信众修行的“榜样”和目标。在民间大众的眼里,任何艰深的宗教教义、繁琐的修炼法门都没有一个近在身边、触手可及的“榜样”来得有用,这是“八仙”在民间广泛传播并受到供奉的重要原因,也是“八仙”宝卷宗教主题世俗化的具体表现之一。

在这样的民间语境下,宗教教义已被进行了简化的传播处理,其对应的度脱手段也显得十分单一:无一例外都是在苦口婆心地劝说世人尽早修道,以证真果,诸如“急急修来毋自怠,轮回六道苦沉沦”之类的劝道语言,[4]以及“若退了修道心五雷来现,死阴曹永不能再将身翻”的修道誓言比比皆是,[5]“劝道”几乎成了唯一的度脱手段。其中最为突出的便是以何仙姑为代表的“女性修道”故事:何仙姑作为八仙中唯一的女仙,还有一个重要的身份——道教云霞派祖师,道教徒多利用其女性身份吸引女性信徒。有关何仙姑的两部单篇流传的宝卷《何仙姑宝卷》和《孝女宝卷》,均演绎了何仙姑冲破家庭枷锁、坚心修道,最终被吕洞宾、汉钟离度脱成仙的故事。其叙事脉络可概括为:出生异象—持斋念佛—三拒婚配—被父打死—钟吕救活—修行得道—度脱世人。这也是宝卷中诸如妙善(即观世音)、麻姑等几乎所有“女性修道”的固定模式。妙善是远离市井的王室公主,何仙姑则是生于普罗大众的平凡女性,从这个角度讲,她的号召力比妙善更强,就如《孝女宝卷》中所言:“好劝这女流辈扫尽妄想,妇女们知识浅无有主张。何仙姑这即是修道榜样,敦伦常才得遇真传良方。”[3]

何仙姑不仅是民间修道女性的榜样,还因其女子身份更能理解女性的种种苦难,成为天然的女性代言者。在《蟠桃卷》中,无生老母令何仙姑度脱凡间“姊妹”,何仙姑先是向其倾诉“女子行道”之不易:“男子修炼还罢了,女子学道了不成。爹娘挡来哥嫂阻,五荤人毁谤善人真难听。有心下世立榜样,财色迷住难回宫。”[1]但在她抱着极大决心下凡之后,一改消极态度,用种种女性修行得道的故事鼓励、劝慰“姊妹们”:

妇女们行道总要立志向,打骂不退能成仙。三皇姑当年行道有榜样,受过了火焚斩绞才成仙。一纪修成菩萨位,埋名修真苍岩山。……妇女都能成仙位,财色迷住不信仙。吾今下世转女子,吃斋行道学修仙。红尘以上立榜样,引渡姊妹同归天。[1]

这里跃然纸上的,是一位以度脱“姊妹”为己任的可亲可敬的仙女形象,这无疑是最贴近女性的偶像神。明代黄周星《人天乐》传奇中有这样一段对话,轩辕子妻问道:“但不知从来女流辈,亦能学道成仙否?”轩辕子答:“这个有何不可,你看开辟以来,头一个女仙就是西王母,那八仙之中,就有个何仙姑。”[6](P58)可见,有了何仙姑的“八仙”队伍,劝道更有说服力,对女性信徒更具吸引力,这也是何仙姑继妙善公主之后在女性群体中信仰盛行的原因。

这些以劝道为主旨的宝卷作品,虽然多少也涉及一些修炼奥义的讲解,但最终的得道方式均遵循着“行善—修行—神佛度脱”这一固定程式,神佛度脱的关键就在于度脱对象是否行善积德、修行勤勉。耐人寻味的是,宝卷对于具体修行的规范却很贴近世俗人情,并对修行方式进行了一定的改造,强调修行的便捷性,也泯灭了现实社会中的等级差别, 向芸芸众生敞开了得道成仙的大门。这种入世的修行精神丝毫不违背民间长期奉行的伦理思想,几乎完全契合了普罗大众的心理状态:“初佛、二佛的后人都是单修,离别父母,抛弃妻子,住居孤山孤洞,子女悲伤人也。以后三佛后人是在家双修,父母团圆,妻子恩爱,高楼大厦,左邻右舍。”[7]降低修行门槛,与基本的人性和家庭意识并行不悖,无疑更契合中国传统社会的价值观。《曹国舅宝卷》中,吕、韩两仙就嘱托曹国舅“再过几年,等你的二位公子成家以后,你那时便当出家游山玩水,锻炼筋骨了”。[8]此细节说明,入山修道可以允许其在俗世再无亲情牵挂之后进行,这在一定程度上体现了宗教信仰对伦理亲情的理解与妥协,带有很强的世俗意味。这种入世的修行精神正是慧能倡导坐卧行走、挑柴担水皆可悟道的禅宗思想之后在民间的反映。[9]

一旦世俗化达到一定程度,便意味着宗教神圣性的渐趋衰退。于是在“八仙”宝卷中不可避免地出现了“修行”与“在家”的矛盾与思考,极端处甚至有呵神骂佛的现象。如讲述韩湘子别妻修道故事的《韩湘子问道宝卷》,便用了很长的篇幅渲染其妻秀金“扯着衣衫哀哀哭”的挽留:

你今出门修行去,公婆年老靠何人?山园田地何人管?亲戚来往何人行?……接了韩家宗支后,任凭夫君去修行。奴今与你缘分浅,不该与你结婚姻。世间夫妻同欢乐,惟有奴家苦伤心。[7]

她肝肠寸断而又带着无尽恨意地倾诉自己的愁苦:

一更鼓,悔当初,不该当初嫁丈夫。……二更鼓,怨爹娘,骂怨爹娘无主张。将奴许配韩湘子,害奴夫妻不长久。韩湘子,恶心肠,抛别爹娘去修行。夫妻不能团圆日,前世烧了断头香。三更鼓,怨媒婆,骂怨媒婆哄骗奴,花言巧语将奴劝,劝奴嫁了湘子身。出嫁来,三四年,夫妻同坐话不言。并无提起家中事,日日提起去修仙。[7]

简易的宗教教义、便捷的度脱途径、入世的修行精神,这些对于宗教主题的世俗化处理当是“八仙”宝卷能够风靡于明清以后民间社会的原因。而宗教为了适应世俗生活需要而做出的各种调整,产生了两个重要后果:其一,宗教逐渐渗透到社会的各个角落,修行在家而不在寺,宗教思想需要对各种细节做出界定,才能满足世俗生活的规范需要,这便是后文笔者所提到的宝卷作为“日常行为准则”的功能。其二,宗教的价值取向会由彼世转向此世,更注重此世修行,将会在实际上强化宗教对世俗社会的控制,这便是宝卷中宗教主题世俗化的收益所在。

二、民俗物象和民间百艺的多样化呈现

宝卷生于民间,氤氲着不同时代、不同地域的地方民俗,“八仙”宝卷更是丰富多彩的民俗文化在文本中的折射,不论是与八仙联系紧密的“暗八仙”(即八仙所持法宝)的民俗物象,还是对于市井习俗、民间曲艺的描写与记录,都是其具体反映。

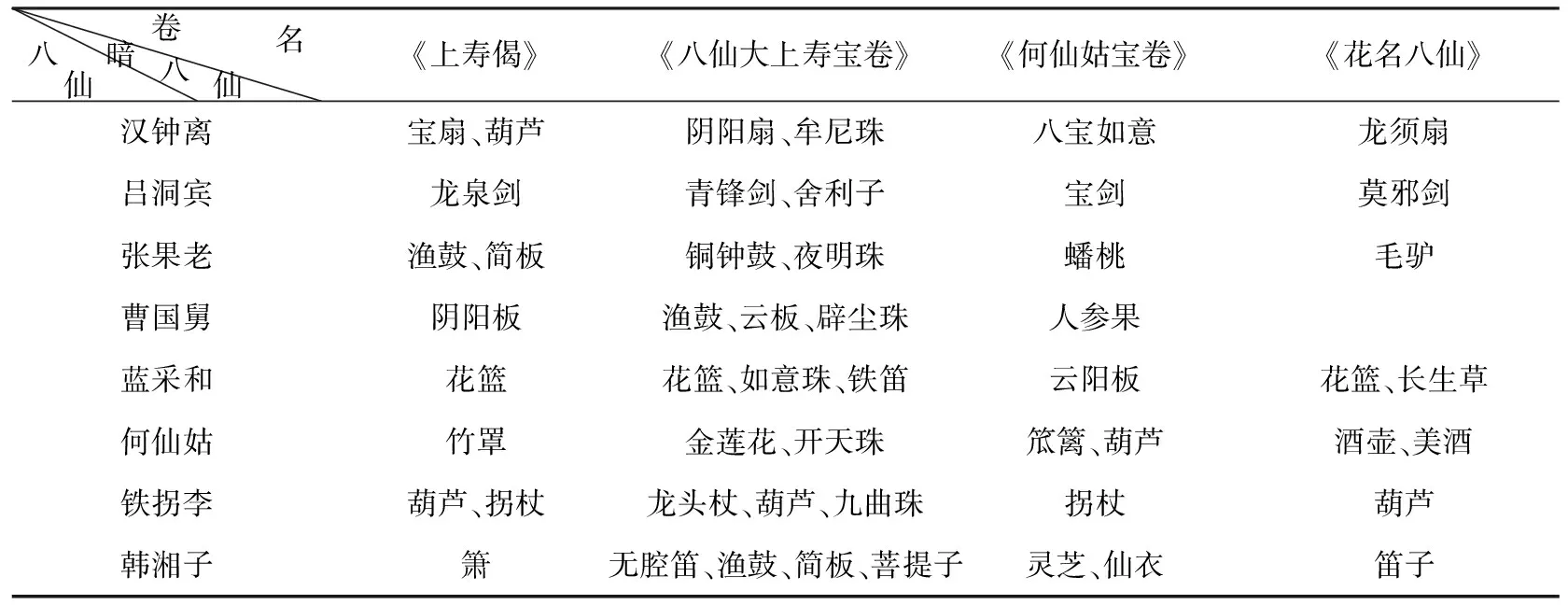

“八仙”与法宝之间的特定联系是宝卷津津乐道的内容,最终演化为民俗文化中喜闻乐见、各具特点的“八仙”形象。与其形影不离的“暗八仙”则留下了深刻的民俗物象印记,是民间法宝崇拜习俗和曲艺演出道具的融合。扇子、葫芦、宝剑、玉笛、花篮、荷花、玉笏、渔鼓等“暗八仙”在南宋时便已出现在缂丝画《八仙祝寿图》中;明代小说《东游记》中八仙所持宝物为:铁拐李之葫芦、钟离权之芭蕉扇、张果老之渔鼓、何仙姑之荷花、蓝采和之花篮、吕洞宾之宝剑、韩湘子之笛子、曹国舅之玉笏,恰与南宋缂丝画所示一一对应,应当是大致定型的“暗八仙”形态。但有趣的是,在其后出现的“八仙”宝卷中,“暗八仙”形态却同中有异。笔者随机调取四种“八仙”宝卷为例,将“八仙”与“暗八仙”的对应关系罗列如下:

表1 四种宝卷中“八仙”与“暗八仙”对应关系

如表1所示,宝卷中的“暗八仙”涉及数十种物品,名目众多,与“八仙”的对应也充满了随机性。但细查可大致分为两类:一类如花篮、寿桃、长生果、人参果等贺寿吉物,代表了民间对福寿绵长的期盼;另一类如宝剑、葫芦、菩提子等宗教法器,它们所秉持的法力可以消灾除厄,承担了辟邪驱魔、护佑寿星的功能。在“八仙”宝卷的具体行文中,“暗八仙”或用来烘托吉祥喜庆的氛围,或用来暗示修行劝道的宗教诉求。前者包括了所有与贺寿相关的吉庆法宝,如韩湘子所持内有“长春之果、不谢之花”的花篮,[11]寓意着生命的永恒;还有灵芝、寿桃、长生果、人参果等仙家珍宝,酒壶、美酒等寿宴不可或缺的助兴佐饮,以及八宝如意、如意珠、开天珠等民间祈望长生的象征性法宝。宝卷自觉地运用众多被赋予长寿品格的法宝,生动地传递了民间的生命意识。后者则将贺寿物象与宗教诉求联系起来,如具有非凡加持力的佛教圣物菩提子,修行者佩戴便可增加悟道的觉悟性,这类物品成为宝卷中“暗八仙”的主体。汉钟离的法宝不但有可以“度凡人”的“清凉宝扇”,还有能“装尽五湖四海水,不到葫芦半脊腰”、出自蓬莱山的“三寸高”“小小葫芦”;葫芦因其可容纳无限时间与空间的特殊形体而有着独特的宗教意味,往往象征着道教“洞天福地”的缩影,个中时光要比世俗世界中的日月流逝缓慢得多,这种对时间、空间稳定性的想象便是葫芦与贺寿主题联系起来的原因。吕洞宾的宝物则是各种名目的宝剑,他“身背青龙剑一把,要斩黄龙一个人。酒色财气能斩断,可到灵山见世尊”。[12]宝剑斩断的并非黄龙禅师之命,而是每个人修行中都要面临的“酒色财气”的诱惑,宝剑在这里褪去了刀光剑影的武力威慑色彩,成为匡助修行的“道法之剑”,宗教色彩十分浓厚。韩湘子的法宝是玉帝所赐可以“随身变化”的“紫罗仙衣”,以及“能通阴阳二界”的渔鼓、“能够降龙伏虎”的简板。这类可以辟邪、护身的法器相比第一类宝物具有更为固定的物象和意义,更能凸显民间法宝崇拜所反映的人类趋利避害、崇尚超自然能力的心态,是现实世界心理诉求的积极延伸。

上述用来象征、衬托“八仙”形象的“暗八仙”,多取自民间日常生活,如何仙姑的笟篱、竹罩是民间女子行庖厨、农作之事的工具;扇子、葫芦、酒杯等也是民间生活中必不可少的日用品。同时,“暗八仙”在表演中也承担了一定的音乐、舞蹈等辅助作用,均带有一定舞台表演道具的性质。如剑与舞在中国文学、文化中是紧密联系的物象,阳刚之气与阴柔之美共同成就了一种流动着的舞蹈、剑道艺术;荷花本身的优美形象和高洁意象在舞台上具有较高的审美价值;而舞台表演中作为伴奏乐器的渔鼓、简板、笛子、箫、铜钟鼓等,则与歌、舞融合成为祝寿的仪式,使“八仙”形象更具吉祥意味和喜庆气氛,它们共同构成了带有宗教祝祷性质和民俗吉庆追求的文化现象。可见,“暗八仙”的描写不仅仅是物品的简单罗列,更重要的是这些具有特殊寓意的民俗物象与大众心理诉求相结合,表达美好愿望,颂扬修道精神,逐步固定为具有祭祀、祈祷功能的形神兼备的文化意象,“八仙”信仰也随之有了更为丰富和具体的物质文化依托。“暗八仙”以其深藏民众愿景的力量,最终演化为一种来自民间、广泛流传的民俗物象。

此外,“八仙”宝卷还涉及了很多市井风貌、民间习俗的描写。如《曹国舅宝卷》中,八仙来到“北宋末年”繁荣热闹的苏州市镇:

一条大街闹盈盈,两旁商店密层层。三山馆子吃点心,四果行里秤红菱。五颜六色丝线店,六陈行里米客人。七星炉里泡香茗,八鲜行里卖鱼腥。九音锣啦叮当响,十景馆子酒肆兴。[8]

第三,建立学术界、政府、和公民社会对儿童福利共识的需要,也是传播的需要。中国儿童福利制度的大发展从一开始就是学术界、政府、公民社会合力推动的结果。推动在儿童福利方面的社会共识的建立,需要利用传播的力量,而传播中最重要的元素之一就是传播的概念体系。使用和传播什么样的话语,本身就带有强烈的倾向性和力量。

商铺林立,人潮涌动,各行各业生意兴隆,一幅生机勃勃的苏州市井画卷徐徐展开。宝卷还描写了民间节庆习俗的场面,比如苏州四月十四庆祝吕祖诞辰的活动——“轧神仙”:

看见街上人兴盛,多说要去把香焚。今天四月十四日,相传纯阳圣诞辰。……和尚轧脱光头帽,婆婆轧脱膝裤线。驼背也要轧神仙,轧着仙人驼平痊。眯睫眼也轧神仙,轧着仙人眼光尖。跷脚也要轧神仙,轧着仙人脚快光。[8]

这种具有全民狂欢性质的盛会融合了民众对于八仙救护苦难、播撒吉祥的期盼。

尤其值得注意的是,“八仙”宝卷忠实描摹了民间百艺的盛行及其传播生态。比如在苏州街市中,艺人们“唱唱山歌拉风琴,戏锣拷来赤轮轮。说因果是劝善心,统统全是浦东人”,[8]反映了唱山歌、拉风琴、说因果等在苏州的流行以及说唱艺人的地域性流动。更多情况下,“八仙”会直接与各种民间技艺发生联系。比如《蓝关宝卷》中韩湘子“拍动渔鼓、简板”,以道情这一民间说唱形式给韩愈贺寿:

寿旦开筵,寿果盘中色色鲜。寿篆金炉现,寿酒霞杯献,五福寿为先。寿绵绵,寿比苍松,寿算真悠远。愿大人寿比南山不老仙,寿比南山不老仙。寿酒重添,寿客缤纷列绮筵。寿比翠柏,寿算真绵延,得寿逢喜年,寿考惟冀,寿际真无限。愿大人寿比昆仑不老仙,寿比昆仑不老仙。[11]

每句都有一个“寿”字的“贺寿歌”,吉庆而应景。《曹国舅宝卷》中则生动描写了一场“变戏法”,曹国舅将铜钱变成锣样大小,让老鼠、兔子在钱眼里翻跟头,用来劝说吝啬凶残的弟弟改邪归正:

老鼠兔子自称能,我看实在交关笨。翻来翻去钱眼内,翻出钱外无本领。我曾教他多少次,要他翻出这钱门。看他只在钱眼内,翻来翻去弄不清。直要翻到翻不动,四脚笔直才会停。可是身体已死了,还有怎够大本领?……从此最好不要翻,尚可保全小性命。不知鼠兔心中意,想得清呢想不清。[8]

此处是曹国舅试图度化其弟的关键情节,以滑稽的民间娱乐寄寓严肃的劝导点化之事,不能不说这是宝卷追求趣味性的民俗文化的表现;而“八仙”直接参与到相关表演中,也是其民间化的佐证。

“八仙”宝卷还大量使用流行的民间小调来结撰文本,其故事交融于丰富多彩的韵文之中,更添韵律美与民俗性。其经常用到的民间小调便有“五更叹”“十二月叹”“织手巾词”“药名歌”“清水词”等多种,最突出的例子便是《劝善良言》中所录《花名八仙歌》,其形式和上述“八仙”概说基本相同,都是以简短韵文演唱“八仙”故事梗概,不同之处仅在于它利用了民间说唱流行的“花名歌”:

正月梅花白飘飘,拐李仙师道德高。手拓葫芦人佛识,髼头赤脚面难瞧。

二月杏花白迷迷,八仙魁首汉钟离。手中捏把龙须扇,赤脸垂鬓大肚皮。

三月里清明日渐长,仙人有个吕纯阳。肩驼一把莫邪剑,常带长生不老方。

四月里蔷薇玳瑁班,采和仙子提花篮。要寻长生不老草,修合神仙活命丹。……[13]

月份、花名和“八仙”一一对应,语言简单平实,形式轻松活泼,民俗意味十足。需要说明的是,“花名歌”虽然形式固定,但其框架之中涵盖的内容却可简可繁,如《八仙大上寿宝卷》同样以“花名歌”演说“八仙”,但结构相对更加复杂,囊括了更多“八仙”故事:

梅花开,初立春,汉钟离游玩到南京。手执阴阳扇,口念玉枢经。呼风并唤雨,收伏黑鱼精。

杏花开,二月天,吕洞宾七岁去修仙。手执青锋剑,飘击白云山。岳阳楼吃酒,收伏柳树精。[12]……

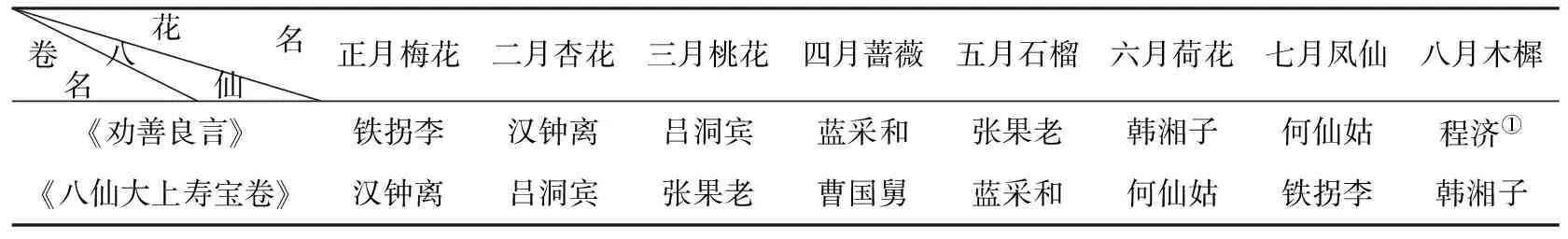

不但如此,对比《花名八仙歌》,我们会发现,不同文本中花名与“八仙”的对应关系也显得比较混乱,如表2所示:

表2 两种宝卷中“八仙”与花名对应关系

两种宝卷中花名和八仙的对应关系完全不同,且无规律可循。这是因为“花名歌”在民间流传已久,已形成相对稳定的月份、花名的顺序,宝卷只是将“八仙”故事嵌入,方便以“时令”—“花名”的形式统率这一题材的说唱,这就造成了其虽有说唱底本,但因并非一时、一地、一人之创作,更兼其众口传唱过程中不可避免的错讹与改动,最终造成了上述对应关系的混乱。可见,文本差异的产生是由民间说唱文学在创造过程中的随意性和传播过程中的变异性所决定的。

此外,宝卷对于[浪淘沙][攒十字][清江引]等俗曲的运用也有异曲同工之妙。如《蓝关宝卷》中对于俗曲曲牌[浪淘沙]的使用,韩湘子“唱一曲[浪淘沙]与夫人解闷,便轻敲渔鼓缓拍简板唱道”:

生我离娘胎,堕落苦海。生牛剥皮苦哀哀,为人不知娘受苦。地谁猜?地谁猜?

老来白发摧,渐渐衰萎。腰驼背曲添伤悲,耳聋不听人言语。眼怕风吹,眼怕风吹。

病来卧牙床,疼痛难当。妻儿大小尽惊慌,日夜不眠连叫苦。难逃无常,难逃无常。

死到时孤悽,抛下儿女。头南脚北手东西,万两黄金拿不去。身埋土坭,身埋土坭。

死去见阎王,地狱凄凉。两行珠泪落胸膛,哀告阎王慈悲我。放我还阳,放我还阳。

苦事人人尝,那个肯放。直待气绝四大僵,暂知南柯梦一场。不若安养,不若安养。[11]

文不甚深、言不甚俗的文辞与俗曲相互融合、相互渗透,演绎生、老、病、死之苦,劝说其婶娘人生如梦,不如修行悟道以脱苦难。这种充满了韵律美而又相对通俗易懂的形式与宝卷所要表达的深层意蕴可谓水乳交融、雅俗共赏。宝卷中的这类俗曲已与原始曲谱相去甚远,②它们因时因地而异,不时衍变新生,以蓬勃的生命力在民间传唱,构成了戏曲、说唱等艺术形式的基础,并影响了一大批民间曲艺的创作形态和结撰方式。

“八仙”宝卷是宗教性与民间性共生的矛盾统一体,对世俗生活描写的热衷是其作为民间文献的典型特征。它根植于乡土市井的传播环境,血液里流淌着的是丰富而真切的民风习俗。这是其存在的原生土壤。而各种民俗的展现不仅使宝卷呈现出一种活泼生动的氛围,还在很大程度上拉近了其与受众的距离。

三、“八仙”群像:剥离了叙事功能的符号化演绎

“八仙”在宝卷中有两种形态,一是某一位或某几位“八仙”成员,作为故事主角或情节推动者参与叙事。如《何仙姑宝卷》中的主角何仙姑以及承担度脱任务的钟、吕两仙,他们构成了这部宝卷的主体故事情节。另一种形态则是去除情节功能,以“八仙”群体的面目出现在宝卷中,不再参与故事叙述,而作为说唱元素出现。在后一种情况下,原本较为复杂的“八仙”故事被概括为简短的说唱性语言,如“吕洞宾,他好修行,背宝剑,说法谈经,随身站了柳树精”,[5]就把吕洞宾修行成道、“三度城南柳”的故事用寥寥数语概述完成。这些不成系统的碎片式演说将“八仙”抽象为一种符号化人物,担当着吉庆贺寿表演者和劝善教化说教者的双重功能。

作为贺寿群像的“八仙”在民间蔚为大观,这一脉的“八仙”故事在明初朱有燉《诚斋杂剧》中就有《群仙庆寿蟠桃会》《瑶池会八仙庆寿》等剧目,随后的小说、戏曲、民间说唱络绎不绝。为何“八仙”有贺寿这一功能呢?就如明代王世贞所说:“是以八仙者,老则张,少则蓝、韩,将则钟离,书生则吕,贵则曹,病则李,妇女则何……”[14](P469)八仙囊括了男女老幼、贫富贵贱、文庄武野,分别代表了世俗社会的八种人群类型,“八仙”贺寿便是世间所有人都参与的贺寿,自然吉庆热闹非凡。在宝卷中,“八仙”一方面继承了明代戏曲中“蟠桃会”“瑶池会”等为天神祝寿的角色,如《八仙大上寿宝卷》中云:

八仙过海浪滔滔,皇母云中把手招。请问众仙何处去?特来上寿献蟠桃。汉钟离来上寿蟠桃高献,吕洞宾来上寿送寿长生。曹国舅来上寿收灾降福,铁拐李来上寿说法谈经。张果老来上寿能开普度,韩湘子来上寿口长无疆。蓝采和来上寿执掌乾坤,何仙姑来上寿欢天喜地。[12]

以上是“八仙”带着吉祥祝愿热热闹闹来为皇母(即王母)贺寿。另一方面,他们同时也担负了为凡人贺寿的功能,且在大部分宝卷中已经将神、人之寿合二为一,比如下面这段文字:

天上蟠桃会,人间庆寿筵。八仙齐下降,共祝此堂前。……铁拐李背葫芦手撑拐杖,汉钟离握宝扇仙风飏飏。吕纯阳背宝剑祥光现现,张果老骑白驴颠头播脑。何仙姑来上寿欢天喜地,曹国舅执檀板轻唱曲调。蓝采和提花篮鲜明喷香,韩湘子吹玉笛五声八音。……大众今日来上寿,福禄寿延绵绵长。[12]

这里,“八仙”手持宝扇、花篮等各种代表着吉祥的宝物,配合檀板、玉笛等乐器的仙乐飘飘,出现在天上王母的寿宴“蟠桃会”和“人间庆寿筵”上,共贺“福禄寿延”的美好心愿。

需要注意的是,宝卷中的“八仙”贺寿并非单纯的吉庆说唱,还有更深层次的宗教内涵。如《八仙大上寿宝卷》中汉钟离“手执阴阳扇,口念《玉枢经》”前来贺寿,我们知道,道经多密传,持诵又有诸多禁忌,而《玉枢经》却比较特殊,读诵要求并没有特别严格:“若或有人欲学道,欲希仙,欲逭九玄,欲释三灾,当命正一道士,或自同亲友,于楼观,于家庭,于里社,釂水馈花,课诵此经。或一过三五过,乃至数十百过,即得神清气爽,心广体胖。凡所希求,悉应其感。”[15](P6)宝卷此处的贺寿便与道教修行、度脱等诉求很自然地联系在一起。这在《窦娥宝卷》中表现得更加充分:

八洞神仙齐来到,共庆贵府福寿高。张果老老年岁高,倒骑驴子呵呵笑。手捧渔鼓并简板,看破红尘世界抛。铁拐生来相咆哮,黑脸浓眉脚儿跷。一跷一拐无人识,曾度钟离上九霄。钟离大肚人人晓,度量宽洪府内包。识透世间人情薄,常扇轻摇道行高。纯阳祖师最逍遥,肩背龙泉善斩妖。玄妙观内常常到,变化无穷人不晓。曹国舅仙脱锦袍,手执云阳仙板敲。不爱荣华并富贵,位列仙班乐淘淘。采和仙姑年纪小,手执花篮甚清高。抛弃凡间富与贵,懒伴红尘愿寂寥。何氏仙姑品貌娇,苦志修行仙界跑。虔心修炼千百载,身登云路姓名标。[16]

众所周知,世俗贺寿所求不外乎长生富贵,但这段文字或许是宝卷众多例外之一,它向受贺斋主传递了一个信息,即:“度量宽洪”“看破红尘”的人生修养可以延长生命,而“抛弃凡间富贵”“苦志修行”则可以“身登云路”成仙,最终获得永恒的生命。这种“修身得福”“修道延寿”观念的掺入恰与贺寿之诉求达成一致,修行—长生—福寿绵长的递进演绎,不能不说是“八仙”贺寿功能在宝卷中向劝道主题的靠拢和变异。

除了吉庆贺寿,“八仙”在宝卷中还承担了劝善、劝孝等教化引领功能,囊括了社会人生的方方面面。微观视角有个人修养、家庭伦理的劝化,如《吕祖度何仙姑宝卷》中吕洞宾向何仙姑讨要的四味药:“父慈子孝家和散,弟忍兄宽顺气汤。妯娌和睦消毒饮,家有贤妻化气方。”[5]所谓“家和散”“顺气汤”“消毒饮”“化气方”,显然是针对父子、兄弟、妯娌、夫妻等家庭关系而开出的“治病良方”。宝卷尤其强调了“下孝亲报答那生身爹娘”的“孝”。[3]比如《曹国舅宝卷》写了八仙在各处云游,“天下凡有忠臣孝子良善人家”,都去“救度赐福”的情节。孝子叶百民因父亲病重,到玄妙观吕祖殿求香灰,割臂取肉为药,八仙“因他虔心行的孝顺福报”,治好其父病症,又教给他为人治病的“发财的方法”,种种善报,皆因其“孝”举,足以说明宝卷对“孝”的重视程度。教化更为细节化的《纯阳祖师说三世因果宝卷》以因果报应解释人生不同际遇,达到劝人遵从礼教、行善修德的目的:“若是前生修积好,今生受享不非轻。若是今生修积好,已然受享到来生。”并进一步具体阐释了所谓“修积”的细节,比如“孝行”需要做到“事事只求亲喜悦,婉容和气对双亲。有些美味诚供上,有些好衣奉亲身。早晚二时常问候,凡事禀命然后行。亲若有病在床榻,侍奉汤药每殷勤。亲若有怒来责备,低头顺受不作声。……亲于兄弟有偏爱,让财让产不忍争”。[4]一系列行为准则反映了中国乡土社会对于亲子关系的朴素认知和正面引导。

“八仙”宝卷的劝善教化还扩展到了较为宏观的层面,关注到乡土社会的扶弱济困、官吏群体的社会责任等方面,在某种程度上担当了民间社会启蒙者的角色。如《曹国舅宝卷》中,曹国舅劝其恶霸胞弟戒贪行善:“借出铜钱不去讨,等他自愿送上门。大热天时送凉茶,寒天腊月送棉衿。雨落天时借雨伞,月黑夜暗点路灯。念岁郎君无妻室,愿赠花银结成亲。”[8]将“善”这一抽象概念具体化为施茶舍财、接济穷困等一条条详细的“日常行为准则”。同样,宝卷也借“八仙”之口强调了乐善好施必得善果的理念:“身享豪富为何因,只为前生肯济人。或将钱米施贫户,或将被袄救穷亲。或遇婚嫁频帮助,或遇丧葬每留心。或施棺椁行好事,或施冢地与贫人。”[4]罗列了大至造桥修路、编书助学,小到夜路点灯、雨天借伞等“善因”,以及行善可中举、可长寿等福报。《蓝关宝卷》则揭露了所谓的“为官之道”:“衮衮公侯着紫袍,高车司马逞英豪。常收俸禄千钟粟,未除民害半分毫。满斟美酒黎民血,细切肥羊百姓膏。为官不与民方便,枉受朝廷爵禄高。”[11]王侯将相不思为国为民,反而搜刮民脂民膏、得享荣华富贵,宝卷批判力度猛烈,分明是民间大众对于吏治腐败的呐喊,也从一个侧面反映了民间对于清官的想象和期待。可见,“八仙”宝卷的劝善教化不仅强调了自我修行、自我解脱的重要性,还关注到了家庭伦理、乡邻公约、宗族礼法和为公为国等社会问题,反映了民间对“鳏寡孤独废疾者皆有所养”的呼唤。其表现手法不仅有伦理道德的理性认知和传授,还囊括了对大众日常行为准则的具体指导,这是其之所以能够成为民间教化读本的原因所在。

“八仙”在宝卷中被剥离情节功能、抽象为符号性群体后,有时会和其他同类的符号化元素杂糅进同一部作品中,成为一种独特的文本结撰方式。这里存在着两种形式:一种是“八仙”宝卷杂糅了其他作品中的故事元素。这些故事元素通常和“八仙”故事一样在民间耳熟能详,已形成了被广泛认可的精神内核,经过说唱艺人的挑选、捏合之后,以我们熟悉的面孔、新颖的方式聚集在一起,成为表现宝卷某一主题的佐证与素材。这种符号化元素的叠加既丰富了故事含量,又增强了宝卷主题表现的力度。比如《韩湘子问道宝卷》杂糅了《封神演义》“兴周灭纣”中的故事:“申公豹走入混门,修七十二年道行也,执掌封神榜,现在比海见证。”[7]用申公豹最终得以封神来说明旁门左道如能坚持修行也可得道,该题材与“八仙”故事同样具有神魔性和修道性,的确可用来辅助“八仙”的主题表现功能。

另一种为数更多的形式,是其他题材的宝卷杂糅进“八仙”故事。这是“八仙”故事在宝卷中除了单部流传之外的另一种常见形态。比如,同样阐释修道主题,讲述白蛇故事的《白氏宝卷》中便杂糅了八仙、庄子、悟空、八戒等人物:“功大莲台修得□,庄子蝴蝶出西周。钟祖前世是蝙蝠,八仙韩湘白鹤修。取经八戒猪精做,悟空猿猴天生就。沙僧流沙鱼精做,忠心护法万古留。”[17]其集合了多种神魔故事来阐释刻苦修行则异类亦可得道的道理。同样,《群花仙卷》杂糅了诸多女性成道故事:“七岁修行王氏女,厐姣仙女成佛尊。龙女七岁明珠献,观音跟前护法神。文书普贤皆女体,八仙会上有女人。骊山老母传千古,麻姑仙子女童真……”[18]将何仙姑、观音、麻姑等女性修道故事集中在一起铺陈罗列。力度更大的《蟠桃卷》则干脆杂取顺治、刘基、张良等帝王将相舍弃荣华富贵、修行得道的传说,用以辅助曹国舅不惜舍弃俗世荣华也要入山修行的故事,从而说明“修道诚可贵”的道理:

曹仙修炼洞中藏,三月蟠桃上天堂。……叹惜儒教孔门客,习文演武把名扬。百年世事三更梦,为官百载草上霜。明家伯温辞朝去,汉家辞朝名张良。休说在朝奉君好,国舅不愿在朝堂。人人自说做官好,顺治皇爷离朝纲。梵王太子三辞驾,云山学道上天堂。有人舍了名与利,吃斋学道巡妙方。人人都能成佛圣,访求真师炼金刚。[1]

此处,宝卷把众多人物故事化为己用,糅合各类故事元素来反复佐证其修道主题。

同样,“八仙”作为贺寿群体出现时,也存在着符号化元素的杂糅现象。比如《八仙大上寿宝卷》便集合了来源不同的众多神佛偶像与八仙一起庆贺寿诞:

三世诸佛来上寿,十方诸佛磕寿头。孔孟圣人来上寿,三千弟子磕寿头。三清老君来上寿,五方星君磕寿头。日月二宫来上寿,十方菩萨磕寿头。玉皇上帝来上寿,天宫天将磕寿头。[12]

与此并列的还有三皇五帝、宅神土龙、弥勒尊佛、四大金刚、五路财神、二十八宿、五百罗汉,等等,简直是一个历代神灵的大杂烩。《蟠桃卷》卷首也聚集了来源驳杂的众多神仙,齐贺王母寿辰:

昆仑元始头前走, 后边谨跟太乙真。老子骑牛来的快,火云洞来了三圣人。海岛来了全真道士,悟空驾起跟头云。终南山来了云中子,释迦文佛出雷音。仙鹤上坐的南极子,小哪吒蹬的风火轮。终南山来了一个韩湘子,手提毛篮进大门。灵鹫山来了佛祖燃灯道,八仙赶鹿随后跟。弥勒古佛也来到,聚仙亭上会群真。[1]

这里齐集了孙悟空、哪吒、元始天尊、通天教主与八仙等在民间耳熟能详的佛道神灵,共贺王母蟠桃会。神灵的杂糅显然与民间多神信仰密不可分,神灵在各自体系的神谱中被划分为不同的等级,但在民间信仰系统中“它们同时又都被归于同一且唯一的层次(即灵验与否)”。它们“各自简化,或各自在某种程度上统一化。……大多数的神灵观念已多少有些走样。那些被人们称为佛、菩萨、罗汉、天尊、仙、帝、侯、王等的超自然存在是一样的,除却他们具有的或多或少的能力外再无更多的区别”。[19](P81)就这一点而言,宝卷可以说是为我们展示民间多神信仰杂糅最生动的文本。

要之,宝卷中的“八仙”故事在主题表现、文化内涵以及艺术手法等方面都被做了明显的民间化重构,这种重构表现在:在主题表达上,变深奥繁缛为简约明了;在文化内涵上,它以民俗物象和民间百艺为主要着力点,说唱手法的运用使其为底层民众所喜闻乐见;在艺术手法上,它以杂糅为主要手段,使“八仙”群体成为剥离了叙事功能的一种故事元素,被反复运用于各类宝卷中。毫无疑义,这种重构在一定程度上削弱了“八仙”故事的叙事文学特性,但却强化了其作为民间劝道文学的特质,成为宗教进入闺阁家庭的重要通道之一。

注释:

①程济为明初身怀道法的奇人,官至翰林院编修,是“靖难之变”的关键人物之一(见《明史·程济传》),很多民间传说及笔记、文学作品中记载是他建议建文帝削发为僧出逃,一僧一道游历天下。程济作为在民间新兴且已被广泛接受的由富贵高官而成仙的代表,取代了同性质的曹国舅。

②如《聊斋俚曲·占化》所录[浪淘沙]:“‘南海有毒龙,作害无穷。金身罗汉下天宫,捉着龙头按龙尾,搭救苍生。’和尚又装伏虎童子念唱:‘猛虎在深山,为害人间。金身罗汉下西天,猛虎一见伏在地,不敢动弹。’和尚又装弥勒童子念唱:‘身体胖如绵,耳大头圆。全无烦恼在胸间,常似见人裂嘴笑,一派喜欢。’”已有所差异。

参考文献:

[1]蟠桃卷[Z].北师大图书馆藏旧刻本.

[2]玉历至宝钞[Z].1919年上海宏大书局石印本.

[3]孝女宝卷[Z].清咸丰十一年(1861)济南明圣坛刊本.

[4]纯阳祖师说三世因果宝卷[Z].清光绪元年(1875)慧空经房刻本.

[5]何仙姑宝卷[Z].1914年上海文益书局石印本.

[6]黄周星.夏为堂人天乐传奇·下[M]. 古本戏曲丛刊三集[Z].北京:文学古籍刊行社,1957.

[7]韩湘子问道宝卷[Z].1913年中湘书局刊本.

[8]曹国舅宝卷[Z].1949年曹朗生抄本.

[9]释慧能,郭朋.坛经校释[M].北京:中华书局,1997.

[10] 韩湘子宝卷[Z].清末新河王师竹斋刻本.

[11] 蓝关宝卷[Z].清光绪二十年(1894)上海翼化堂刊本.

[12] 八仙大上寿宝卷[Z].民国旧抄本.

[13] 劝善良言[Z].旧抄本.

[14] 王世贞.弇州山人续稿·卷一七一[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[15] 玉枢经[Z].刘恕体.吕祖全书·卷二十四[M].合肥:黄山书社,2005.

[16] 窦娥宝卷[Z].民国间上海惜阴书局石印本.

[17] 白氏宝卷[Z].清光绪三十四年(1908)文宝斋刊本.

[18] 群花仙卷[Z].清光绪间宁城秀文斋刻本.

[19] 马伯乐.中国的民间宗教与儒释道三教[J].胡锐,译.世界宗教文化,2010,(1).